Фитопланктон и фитоперифитон в озере Хедо, используемом для садкового форелеводства

Автор: Комулайнен Сергей Федорович, Сластина Юлия Леонидовна

Журнал: Антропогенная трансформация природной среды @atps-psu

Рубрика: Трансформация природной среды

Статья в выпуске: 1 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Приведены данные о формировании фитопланктона и фитоперифитона в озере Хедо (Республика Карелия, бас. Белого моря) в условиях воздействия стоков форелевой фермы. Целью настоящей статьи является оценка того, насколько информативными являются структурные параметры фитопланктона и фитоперифитона, и оценка целесообразности их использования для биологического мониторинга качества воды. Влияние антропогенного воздействия на сообщества водорослей было проанализировано с точки зрения богатства видов, видового разнообразия, экологии видов, биомассы и концентрации хлорофилла. Пока поступающие в озеро стоки форелевой фермы не вызывают коренных изменений в структуре сообществ. Результаты химического анализа воды указывают на низкий уровень антропогенного влияния. Хотя зафиксировано небольшое повышение концентрации взвешенного вещества и тяжелых металлов в воде вблизи садков. Структура альгоценозов определяются, в первую очередь, гидрографическими и гидрологическими особенностями озера. По составу массовых видов она типична для холодноводных, олиготрофных водоемов бореальной и субарктической зон, с низкой минерализацией, не испытывающих значительную антропогенную нагрузку. Биотические индексы и гидрохимические показатели, измеренные для озера, указывают на низкую степень загрязнения и позволяют относить его воды ко II классу чистоты. Достаточно высокие для региона значения численности и биомассы фитопланктона и фитоперифитона в озере Хедо позволяют судить о благоприятных условиях для их формирования в озере и устойчивости сообществ.

Пресноводная экосистема, озеро хедо, форелеводство, мониторинг, фитопланктон, фитоперифитон

Короткий адрес: https://sciup.org/147238230

IDR: 147238230 | УДК: 574.52 | DOI: 10.17072/2410-8553-2022-1-36-47

Текст научной статьи Фитопланктон и фитоперифитон в озере Хедо, используемом для садкового форелеводства

Сокращение запасов и падение уловов ценных видов рыб интенсифицировали работы, направленные на их культивирования. Одним из таких способов является садковое рыбоводство. В Республике Карелии промышленным выращиванием радужной форели ( Parasalmo mykiss (Walbaum) начали заниматься в 80-е гг. В 2020 году здесь действовало 73 рыбоводных хозяйства, на которых было выращено 36441,1 тонны разновозрастной рыбы [3].

Активизация промышленного рыборазведения приводит к возрастанию антропогенной нагрузки на водные системы и ускорению темпов их эвтрофикации. Отрицательные последствия могут быть уменьшены разработкой целостной системы водоохранных мероприятий на основе данных, полученных в результате мониторинга.

Широкое применение при мониторинге методов биоиндикации связано с тем, что химические и физические методы дают возможность установить только наличие загрязнения, но не его последствия в экосистеме в целом, а тем более не позволяют оценить ее влияние на биоту [14].

Водоросли – наиболее чувствительный и надежный индикатор водных экосистем при различных видах антропогенных воздействий. Преимущество аль-гологических исследований при мониторинге объясняется коротким жизненным циклом водорослей, что позволяет даже при проведении ограниченных по времени наблюдений не только определить современное состояние водоемов, но и оценить возможные изменения [27].

Цель настоящей работы – оценить современное состояние озера Хедо на основе анализа структуры водорослевых сообществ, характер их возможных изменений под влиянием стоков с рыбоводной фермы.

Материал и методика

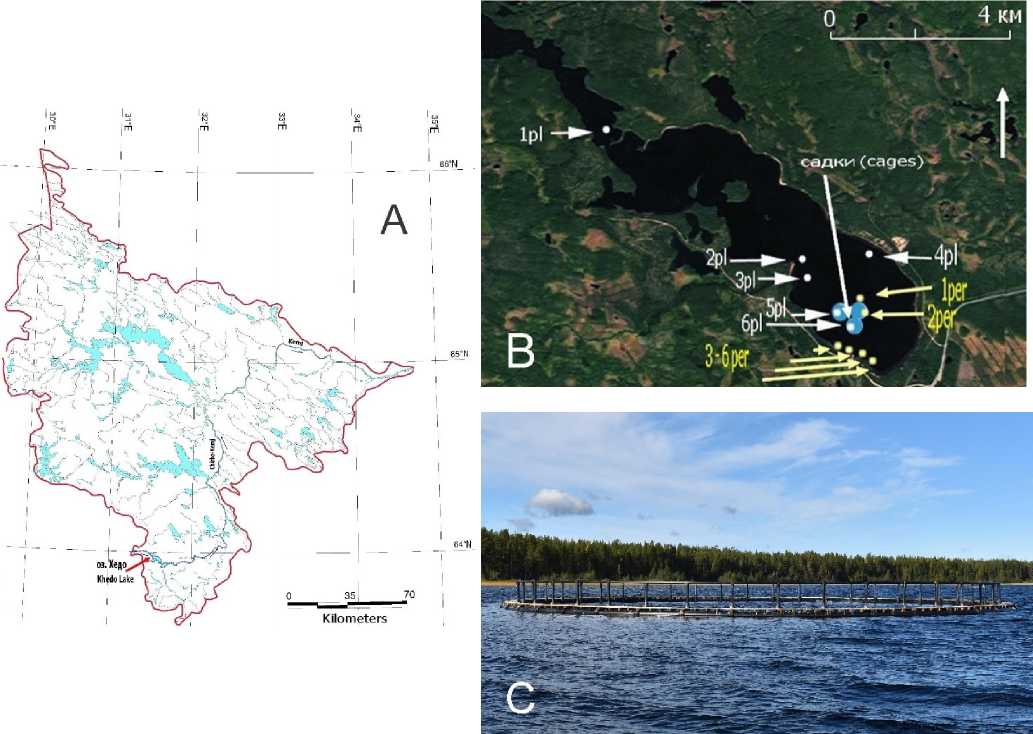

Исследования были выполнены в озере Хедо (Рис. 1), которое находится на территории Муезерского района республики Карелия (63°57′28″ с.ш.; 31°36′22″в.д.) .

Озеро длиной 8,1 и максимальной шириной 1,0 км, располагается на высоте 193,2 метров над уровнем моря. Форма озера лопастная, продолговатая: оно вытянуто с северо-запада на юго-восток. Озеро глубоководное с максимальной глубиной 26 м, средней – 10 м. Площадь озера – 8,6 км², а водосборного бассейна, с невысокой для региона заболоченностью (около 7%), – 133 км². Берега изрезанные, каменисто -песчаные, преимущественно возвышенные. Через озеро протекает река Хедь – приток третьего порядка реки Кемь (бассейн Белого моря), которая имеет 18 притоков суммарной длиной 38 км. Среднегодовой объем притока водных масс, 43,0 км3.Среднегодовой расход воды в истоке – 17,4 м3/сек. Средняя скорость ветра в период наблюдения была около 4,0 м /сек., что соответствует скорости дрейфового течения – 6,8 см /сек.

С 2005 года на озере функционирует форелевая ферма «ЛОИСТО». Производительность ее в настоящее время составляет около 300 тонн товарной форели в год. Показатель условного водообмена, равен 0,5, т.е. водные массы озера заменяются водой с водосбора один раз в 2 года.

Пробы были отобраны 10 июня 2021 г. при температуре воды от 10 до 10,2°С. Расположение станций было выбрано с тем расчетом, чтобы оценить структуру альгофлоры в наибольшем числе биотопов, которые как мы предполагали отличаются по уровню антропогенной нагрузки (табл. 1).

Пробы отбирались по стандартной методике [4, 9]. При их анализе определяли видовой состав, численность и биомассу водорослей, отмечали доминирующие виды, к которым относили виды с относительной численностью или биомассой > 10% от суммарной. Определение хлорофилла в фитопланктоне проводили стандартным спектрофотометрическим методом [21, 23].

Система таксонов водорослей приведена по схеме, принятой в серии «Süsswasserflora von Mitteleuropa» с уточнением названий некоторых видов согласно современным сводкам. Экологическую принадлежность водорослей устанавливали согласно работе С.С. Бариновой с соавт. [2].

Рис. 1. А – карта водосборного бассейна реки Кемь с расположением оз. Хедо (отмечено красной стрелкой); B – карта-схема озера с расположением станций отбора проб фитопланктона (pl) и фитоперифитона (per); C – садки на озере

Fig. 1. A – map of the catchment area of the Kem River with the location of the lake. Khedo (marked with a red arrow); B – map-scheme of the lake with the location of the phytoplankton (pl) and phytoperiphyton (per) sampling stations; C – cages on the lake

Таблица 1

Характеристика станций отбора проб в озере Хедо (10.06.2021)

Table 1

тывали трофический диатомовый индекс – TDI [16], который дает наилучшие результаты при слабом и умеренном загрязнении.

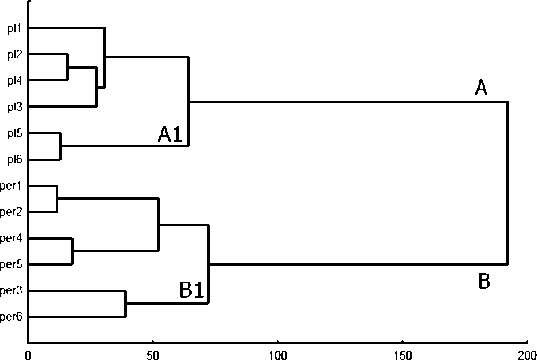

Кластерный анализ выполнен по данным об относительной численности видов. Группирование станций проводилось при помощи алгоритма Евклидовой дистанции с использованием метода Варда (Method Warda, пакет программ Statistica).

Characteristics of sampling stations in Lake Khedo (10.06.2021)

|

Фитопланктон // phytoplankton |

Фитоперифитон // phytoperiphyton |

||

|

1pl |

Контроль // control |

1per |

канат у садков // rope at the cages |

|

2pl |

литораль, песчаная коса // littoral, sandy promontory |

2per |

конструкции садков // сage designs |

|

3pl |

литораль, устья ручья // littoral, the mouth of a stream |

3per |

бочки, канаты и конструктивные |

|

4pl |

литораль напротив деревни // littoral opposite the village |

4per, |

элементы пирса у берега // barrels, |

|

5pl, |

Садки // cages |

5per, |

ropes and structural elements of the |

|

6pl |

6per |

pier near the shore |

|

Анализ гидрохимических проб был выполнен в Институте водных проблем Севера КарНЦ РАН по соответствующим методикам [1, 10], а концентрацию тяжелых металлов определяли методом атомно-абсорбционной спектрометрии (спектрофотометр АА-7000 Shimadzu, Япония) с пламенной атомизацией [26] в аналитической лаборатории института Леса КарНЦ РАН.

Результаты

Воды озера Хедо характеризуются низкой минерализацией воды, гидрокарбонатно-кальциевого типа, относительно не высокой для региона концентрацией органических веществ и цветностью, слабокислой рН (табл. 2).

Таблица 2

Средние значения концентрации взвешенного вещества (ВО), цветности воды (ЦВ), рН, электропровод- ности (χ), перманганатной окисляемости (ПО), концентрации общего фосфора (P), азота (N) и хлора (Cl)

на исследованных участках озера Хедо (июнь 2021 г.). Значения указаны в формате среднее ± стандарт- ное отклонение (M ± SD)

Table 2

Average values of suspended solid (SS), color of water (C), pH, electrical conductivity (χ), permanganate oxidizability (PO), concentration of total phosphorus (P), nitrogen (N) and chlorine (Cl) in the studied areas of Lake Khedo (June 2021). The values are in the format mean ± standard deviation (M ± SD)

Содержание общего фосфора и азота в озере близко к региональному фону для поверхностных вод Карелии и позволяет характеризовать озеро как мезо-трофное [27]. Следует при этом учитывать, что биогены, поступающие с форелевого комплекса, могут эффективно разбавятся, благодаря достаточно высокой проточности озера, либо утилизироваться. Представляется также что, одиночные измерения концентрации биогенных веществ дают лишь картографическую иллюстрацию состояния окружающей среды, и для правильной количественной оценки воздействия рыбоводства режим отбора проб должен охватывать как большее число проб, так и станций [15].

Концентрация хлора (консервативного показателя хозяйственно-бытового загрязнения) в воде, также как и концентрации цинка и свинца (табл. 3) в озере значительно ниже значений, отмеченных для водоемов Республики Карелия, подвергаемых антропогенному воздействию (Лозовик, Платонов, 2005). Более высокое содержание цинка и свинца вблизи садков можно объяснить поступлением топлива от лодочных моторов.

Альгологические исследования в озере Хедо ранее не проводились. Нами в фитопланктоне и фитоперифитоне озеро Хедо определено 76 таксонов водорослей рангом ниже рода, относящихся к 7 отделам (табл. 4, 5).

|

Параметры // Options |

Контроль (pl. 1) // Control (pl. 1) |

Садки (pl. 5) // Cages (pl. 5) |

|

M ± SD |

||

|

ВО, мг/л // SS, mg/L |

0,8±0,2 |

1,8±0,2 |

|

ЦВ, градусы // C, degrees.. |

80±5 |

77±2 |

|

рН |

6,4±0,8 |

6,4±0,2 |

|

χ, мкСм/см // χ, μ S/cm |

15,1±1,2 |

15,3±0,2 |

|

PO, мгО/л // PO, mgO/L |

12,9±5,2 |

13,8±0,2 |

|

Pобщ., мкг/л // Ptot., μgP/L |

13±0,8 |

15±0,4 |

|

Nобщ., мгN/л // Ntot., mgN/L |

0,4±0,2 |

0,4±0,1 |

|

Cl, мг/л // Cl, mg/L |

0,7±0,3 |

0,6±0,2 |

Таблица 3

Средние значения концентрации тяжелых металлов в воде оз. Хедо.

Значения указаны в формате среднее ± стандартное отклонение (M ± SD)

Table 3

Average values of the concentration of heavy metals in the water of the lake. Khedo. The values are in the format mean ± standard deviation (M ± SD)

|

Элемент // Element |

Контроль (pl. 1) // Control (pl. 1) |

Садки (pl. 5) // Cages (pl. 5) |

|

M ± SD (мкг/л) |

||

|

Zn |

0,55±0,14 |

0,60±0,17 |

|

Pb |

0,47±0,03 |

0,62±0,15 |

Таблица 4

Таксономический состав, относительная численность (А%) и встречаемость водорослей на станциях отбора проб (F) фитопланктона (pl) и фитоперифитона (per) в озере Хедо

Table 4

Taxonomic composition, relative abundance (A%) and occurrence of algae at the sampling stations (F) of phytoplankton (pl) and phytoperiphyton (per) in Lake Khedo

|

Таксоны // Taxa |

pl |

per |

||

|

A% |

F |

A% |

F |

|

|

Cyanophyta |

||||

|

Aphanocapsa sp. |

2,57 |

1,2,4 |

1,00 |

2,3 |

|

Calothrix parietina Thuret 1886 |

0,50 |

2 |

||

|

Merismopedia punctata Meyen 1839 |

1,30 |

2 |

||

|

Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing 1846 |

1,00 |

3 |

0,33 |

2,3 |

|

Oscillatoria tenuis Agardh ex Gomont 1892 |

0,67 |

2 |

||

|

Planktothrix agardhii (Gomont) Anagnostidis et Komarek 1988 |

0,38 |

1–3 |

||

|

Tolypothrix distorta Kützing 1843 |

0,00 |

0,33 |

2 |

|

|

Chrysophyta |

||||

|

Chrysococcus sp. |

3,45 |

1–3,6 |

||

|

Dinobryon bavaricum O.E. Imhof 1890 |

8,08 |

1–6 |

0,27 |

1,4 |

|

Dinobryon divergens O.E. Imhof 1890 |

3,07 |

1–6 |

0,38 |

1,2,4 |

|

Dinobryon suecicum Lemmermann 1904 |

0,38 |

1,0 |

||

|

Kephyrion spirale (Lackey) Conrad 1939 |

3,27 |

1–6 |

||

|

Kephyrion ovum Pascher 1913 |

12,95 |

1–6 |

||

|

Mallomonas akrokomos Ruttner 1913 |

0,37 |

3,5,6 |

0,05 |

2 |

|

Mallomonas crassisquama (Asmund) Fott 1962 |

0,32 |

1,2 |

0,00 |

|

|

Dinophyta |

||||

|

Peridinium aciculiferum Lemmermann, 1900 |

0,15 |

3 |

0,13 |

2,4 |

|

Peridinium cinctum (O.F. Müller) Ehrenberg 1832 |

2,20 |

1–6 |

0,30 |

2,4 |

|

Peridinium inconspicuum Lemmermann 1899 |

0,22 |

2,0 |

0,00 |

|

|

Bacillariophyta |

||||

|

Achnanthes minutissima Kützing 1833 |

2,87 |

1,3,6 |

||

|

Asterionella formosa Hassall 1850 |

9,47 |

1–6 |

0,80 |

1– 6 |

|

Aulacoseira italica (Ehrenberg) Simonsen 1979 |

2,83 |

3 |

2,08 |

1– 4 |

|

Cocconeis placentula Ehrenberg 1838 |

0,25 |

6 |

||

|

Cymbella elginensis Krammer 1981 |

1,10 |

2,5,6 |

||

|

Cymbella silesiaca Blesch 1864 |

0,33 |

2, 3 |

||

|

Diatoma tenuis Aghard 1812 |

2,22 |

1,2 |

||

|

Eunotia pectinalis (Kützing) Ehrenberg 1864 |

4,58 |

2– 6 |

||

|

Eunotia serra var. diadema (Ehrenberg) Patrick 1958 |

0,08 |

3 |

||

|

Eunotia septentrionalis Østrup 1897 |

0,58 |

6 |

||

|

Fragilaria arcus (Ehrenberg) Cleve 1898 |

1,83 |

2,4 |

||

|

Fragilaria capucina Desmazieres 1925 var. capucina |

4,00 |

1,2,4,5 |

||

|

Fragilaria capucina var. amphicephala ( Grunow ) Lange-Bertalot1844 |

0,17 |

5 |

||

|

Fragilaria construens (Ehrenberg) Grunow 1868 |

0,33 |

2 |

||

|

Fragilaria ulna (Nitzsch) Lange-Bertalot 1980 |

1,45 |

2– 6 |

||

|

Frustulia rhomboides (Ehrenberg) De Toni 1891 |

0,10 |

5 |

0,62 |

5,6 |

|

Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing 1849 |

5,53 |

1– 6 |

||

|

Gomphonema truncatum Ehrenberg 1832 |

5,95 |

|||

|

Gomphonema acuminatum Ehrenberg 1832 |

0,33 |

|||

|

Meridion circulare (Greville) Agardh 1831 |

0,50 |

1,2 |

||

|

Navicula cryptocephala Kützing 1844 |

0,12 |

2,4 |

||

|

Navicula gottlandica Grunow 1880 |

0,33 |

2 |

||

|

Navicula menisculus Schoemann 1867 |

0,02 |

1 |

||

|

Navicula rhynchocephala Kützing 1844 |

0,02 |

2 |

||

|

Navicula sp. |

0,75 |

5 |

0,50 |

5,6 |

|

Neidium dubium (Ehrenberg) Cleve 1894 |

0,02 |

4 |

||

|

Nitzschia acicularis (Kützing) W.Smith 1853 |

0,20 |

1 |

||

|

Nitzschia linearis W. Smith 1853 |

0,78 |

1,2,4,6 |

||

|

Nitzschia sp. 1 |

2,27 |

1–5 |

0,33 |

4,6 |

|

Таксоны // Taxa |

pl |

per |

||

|

A% |

F |

A% |

F |

|

|

Nitzschia sp. 2 |

0,28 |

3 |

||

|

Nitzschia sp. 3 |

0,07 |

3 |

||

|

Nitzschia sp. 4 |

0,07 |

3 |

||

|

Pinnularia major (Kützing) Rabenhorst 1853 |

0,17 |

3 |

||

|

Pinnularia microstauron (Ehrenberg) Cleve 1891 |

0,17 |

3 |

||

|

Pinnularia viridis (Nitzsch) Ehrenberg 1843 |

0,17 |

6 |

||

|

Tabellaria fenestrata (Lyngbye) Kützing 1844 |

8,73 |

1– 6 |

7,02 |

1– 6 |

|

Tabellaria flocculosa (Roth.) Kützing 1844 |

1,70 |

1– 6 |

46,13 |

1– 6 |

|

Euglenophyta |

||||

|

Euglena sp |

0,43 |

2 |

0,02 |

4 |

|

Trachelomonas hispida (Perty) F. Stein 1878 |

0,35 |

3 |

0,10 |

1,2 |

|

Trachelomonas rugulosa F .Stein 1878 |

0,07 |

3 |

||

|

Chlorophyta |

||||

|

Chlamydomonas ehrenbergii Gorozhankin 1891 |

1,22 |

3,4 |

0,07 |

4 |

|

Chlamydomonas proboscigera Korshikov 1927 |

0,33 |

6 |

||

|

Chlamydomonas sp. |

0,87 |

1,0 |

||

|

Chlorella sp. |

0,72 |

1,2 |

||

|

Chlorococcus sp. |

0,58 |

1 |

||

|

Cladophora fracta (O.F. Müller) Kützing 1843 |

4,00 |

3 |

||

|

Closterium acutum Brébisson 1848 |

0,15 |

3 |

||

|

Draparnaldia glomerata (Vaucher) C. Agardh 1812 |

6 |

|||

|

Elakatothrix genevensis (Reverdin) Hindák 1962 |

0,37 |

2,3 |

||

|

Lagerheimia citriformis (J.W. Snow) Collins 1909 |

0,20 |

1,0 |

||

|

Microspora amoena (Kützing) Rabenhorst 1868 |

0,43 |

5,6 |

||

|

Monoraphidium contortum (Thuret) Komárková-Legnerová 1969 |

24,90 |

1– 6 |

0,53 |

1– 6 |

|

Mougeotia sp. |

0,13 |

5 |

||

|

Oedogonium sp. |

0,33 |

1 |

||

|

Oocystis sp. |

0,52 |

1,2 |

||

|

Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson 183 5 |

0,00 |

0,12 |

2 |

|

|

Cryptophyta |

||||

|

Cryptomonas sp. |

0,12 |

2 |

||

|

Rhodomonas sp. |

0,22 |

3 |

||

Таблица 5

Роль отделов водорослей в структуре фитопланктона (pl) и фитоперифитона (per) и в альгофлоре в целом в озере Хедо

Table 5

The role of algae divisions in the structure of phytoplankton (pl) and phytoperiphyton (per) and in the algaflora in general in Lake Khedo

|

Отделы // Divisions |

pl |

per |

Альгофлора в целом // Total algaflora |

|||

|

Cyanophyta |

4(1) |

9,3 |

5 |

9,8 |

7(1) |

9,2 |

|

Chrysophyta |

8(1) |

18,6 |

3 |

5,9 |

8(1) |

10,5 |

|

Dinophyta |

3 |

7,0 |

2 |

3,9 |

3 |

3,9 |

|

Bacillariophyta |

13(5) |

30,2 |

31(2) |

60,8 |

37(5) |

48,7 |

|

Euglenophyta |

3(1) |

7,0 |

2(1) |

3,9 |

3(1) |

3,9 |

|

Chlorophyta |

10(4) |

23,3 |

8(2) |

15,7 |

16(6) |

21,1 |

|

Cryptophyta |

2(2) |

7,0 |

- |

0,0 |

2(2) |

2,6 |

|

Альгофлора в целом // Total algaflora |

43(14) |

100,0 |

51(5) |

100,0 |

76(16) |

100,0 |

*Примечание. В скобках количество таксонов, определенные до рода.

*Note. In parentheses, the number of taxa determined before the genus.

|

В планктоне идентифицировано 29 видов водорослей, еще 14 форм определены до рода. Наиболее разнообразны в планктоне были диатомовые и зеленые водоросли (53.4% от общего числа видов), что типич- |

но для малых водоемов региона [5]. Средние значения численности и биомассы фитопланктона (табл. 6) на исследованных участках также сходны с ранее отмеченными в водоемах Карелии [8] . |

Таблица 6

Основные показатели структуры фитопланктона озера Хедо:. St – станции, Sp – число видов, Н – индекс Шеннона; A – численность; B –биомасса, ∑ хл – хлорофилл а

Table 6

The main indicators of the structure of the phytoplankton of Lake Khedo: St – stations, Sp – the number of species, H – the Shannon index; A – abundance; B – biomass, ∑ Cl – chlorophyll a

|

St |

Sp |

H* |

A, |

B, |

∑ х л , мг/м3 mg/m3 |

||

|

104 кл/л (Cell/L) |

Доминирующие виды // Dominant species |

г/м3 g/m3 |

Доминирующие виды // Dominant species |

||||

|

1 |

22 |

2,7 |

17,1 |

Dinobryon bavaricum, Asteri-onella formosa Monoraphidium contortum |

0,27 |

Dinobryon bavaricum, Peridini-um cinctum |

3,71 |

|

2 |

23 |

2,5 |

29,5 |

Monoraphidium contortum |

0,24 |

Peridinium cinctum, Peridinium inconspicuum |

4,87 |

|

3 |

25 |

2,5 |

46,9 |

Aulacoseira italica, Tabellaria fenestrata Monoraphidium contortum |

0,44 |

Aulacoseira italica, Tabellaria fenestrata Chlamydomonas ehrenbergii |

4,75 |

|

4 |

13 |

2,3 |

15,0 |

Asterionella formosa, Tabellaria fenestrata Monoraphidium contortum |

0,14 |

Dinobryon bavaricum, Peridini-um cinctum, Tabellaria fenestrata Chlamydomonas ehrenbergii |

4,29 |

|

5 |

17 |

2,1 |

38,5 |

Kephyrion ovum, Asterionella formosa Monoraphidium contortum |

0,32 |

Dinobryon bavaricum Peridini-um cinctum, Tabellaria fenestrata |

4,34 |

|

6 |

14 |

2,0 |

49,5 |

Kephyrion ovum, Asterionella formosa Monoraphidium contortum |

0,24 |

Dinobryon bavaricum Peridini-um cinctum, Asterionella formosa, Tabellaria fenestrata |

4,87 |

* Примечание. Индекс Шеннона (H) здесь и в таблице 7 рассчитывали по численности .

* Note. The Shannon index (H) here and in Table 7 was calculated from the abundance

Фитоперифитон в озере более разнообразен (табл. 7), но и его структуру определяют виды в той или иной пропорции, постоянно присутствующие в водоемах региона. Всего в обрастаниях определен 51 вид водорослей. Видовое богатство альгофлоры пе- рифитона также определяют диатомовые водоросли. Среди которых доминирует Tabellaria flocculosa, вид типичный для олиготрофных водоемов европейского севера [18].

Таблица 7

Основные показатели структуры фитоперифитона озера Хедо: St – станции, Sp – число видов, Н – индекс Шеннона; A – численность; B –биомасса, ∑ Хл - хлорофилл

The main indicators of the structure of the phytoperiphyton of Lake Khedo: St – stations, Sp – number of species, H – Shannon index; A – abundance; B – biomass

Table 7

|

St |

Sp |

H |

A |

B |

||

|

104 кл/см2 // Cell/cm2 |

Доминирующие виды // Dominant species |

мкг/см2 // μg/cm2 |

Доминирующие виды // Dominant species |

|||

|

1 |

15 |

1,44 |

6,1 |

Tabellaria fenestrata, Tabellaria flocculosa Gomphonema parvulum, |

2,1 |

Tabellaria flocculosa |

|

2 |

30 |

2,66 |

2,2 |

Tabellaria flocculosa , Gomphonema parvulum, |

0,3 |

Tabellaria flocculosa |

|

3 |

18 |

2,17 |

1,7 |

Tabellaria flocculosa , Gomphonema truncatum, Cladophora fracta |

5,2 |

Tabellaria flocculosa, Clad-ophora fracta |

|

4 |

20 |

1,41 |

7,3 |

Tabellaria flocculosa , Tabellaria fenestrata, |

1,3 |

Tabellaria flocculosa |

|

5 |

14 |

1,09 |

5,4 |

Tabellaria flocculosa |

1,7 |

Tabellaria flocculosa |

|

6 |

19 |

2,24 |

4,7 |

Tabellaria flocculosa , Eunotia pectinalis, Tabellaria fenestrata , Draparnaldia glomerata |

6,5 |

Tabellaria flocculosa , Eunotia pectinalis, Draparnaldia glomerata |

Общим для двух типов альгоценозов является таксономическая однородность группировок. Основное фитоценотическое значение и в группировках фитопланктона и фитоперифитона имеет небольшое число видов при значительной выравненности структуры. Структура альгоценозов сформирована видами, заметно различающимися по размеру: от нескольких микрон до нескольких сантиметров. Поэтому списки видов, доминирующих по численности и биомассе, заметно различаются. Диаграмма, построенная по результатам кластерного анализа (рис. 2) подчеркивает специфичность структуры фитопланктона и фитоперифитона в озере. Различия в структуре исследованных альгоценозов не удивительно, так как только один вид (Tabellaria fenestrata) входит в состав их доминирующих комплексов. Оба кластера (А и В) состояли из шести сайтов, объединяющих соответственно станции отбора проб фитопланктона и фитоперифитона. Причем пробы, отобранные у садков, оказались в одних сайтах, соответственно А1 и В1.

Ward's method Euclidean distances

Рис. 2. Дендрограмма сходства видового состава фитопланктона (pl) и фитоперифитона (per) в озере Хедо

Fig. 2. Dendrogram of the similarity of the species composition of phytoplankton (pl) and phytoperiphyton (per) in Lake Khedo

Многие из выявленных таксонов (59 - около 78 %) являются индикаторами одной или нескольких характеристик среды. Наибольший биоиндикационный вклад принадлежит диатомовым (32 таксон) и зеленым (10 таксонов) водорослям.

Большая часть выявленных в альгофлоре озера видов это планктонные формы (35, или 60,3% от общего количества таксонов). К бентосным видам относятся 7 (12,1%), а к обрастателям 16 (27,6%) таксонов.

По приуроченности к температурному режиму преобладали, индифферентны (66,7%). Единично отмечены эвритермные, теплолюбивые и холодноводные виды.

Индикация отношения к динамике водных масс и кислородному режиму показала, что состав индикаторных видов на две трети (66,7%) сформирован обитателями вод с замедленным течением, умеренно насыщенных кислородом. Видов, предпочитающих богатые кислородом проточные воды, а также обитателей стоячих вод выявлено значительно меньше, соответственно 20,0 и 13,3%.

Среди видов - индикаторов кислотности водной среды преобладали алкалифилы (т.е. широко распространенные при pH более 7,0) и индифференты (по 38,7%). Число ацидофилов значительно меньше (22,6%).

По отношению к минерализации 62,8% перечня индикаторных видов - это индифференты, т.е. типичные обитатели пресных вод. Галофилы, предпочитающие воды с большой минерализацией, составляли только 16,3% видов - индикаторов солености воды. Доля галофобов более заметна (20,9%).

Согласно системе Ватанабе (Баринова и др., 2019) по отношению к степени загрязнения воды органическими веществами преобладали эврисапробы (65,2% индикаторных видов) - водоросли, устойчивые к органическому загрязнению, обычно развивавшиеся в слабо- и умеренно загрязненных водах. Обитателей чистых и слабо загрязненных вод - сапроксенов -значительно меньше (30,4%). Сапрофилы, преобладающие в водах с сильным органическим загрязнением, наименее заметны - 4,3%.

Значительное число индикаторов сапробности позволило корректно провести сапробиологический анализ альгоценозов. В составе фитопланктона и фитоперифитона выявлены виды индикаторы сапробно-сти - от ксеносапробной до полисапробной (табл. 8).

Обитатели чистых вод - ксено-, олигосапробионты и обитатели переходной между ними (х-о, о-х) зоны -выявлены в количестве 24 и формируют 46,1% от общего числа найденных видов-индикаторов сапробно-сти. К обитателям загрязненных и грязных вод отно- сится всего 1 вид (Chlamydomonas ehrenbergii). Более половины индикаторов сапробности (52%) являются видами с высокой степенью толерантности к содер- жанию органических веществ и могут успешно вегетировать как в чистых, так и в насыщенных органикой водах.

Таблица 8

Виды индикаторы-сапробности в фитопланктоне и фитоперифитоне озера Хедо

Table 8

Abundance of saprobity indicator species in the phytoplankton and phytoperiphyton of Lake Khedo

|

Сообщество // Community |

Виды индикаторы-сапробности // Saprobity indicator species |

Всего // Total species |

||||||||

|

χ |

χ-о, о-χ |

о |

χ-β |

о-β, β-о |

β |

β-α |

о-α |

α |

||

|

Фитопланктон // Phytoplankton |

1 |

6 |

1 |

8 |

3 |

5 |

1 |

25 |

||

|

Фитоперифитон // Phytoperiphyton |

7 |

5 |

10 |

3 |

5 |

4 |

1 |

7 |

1 |

|

|

Всего видов // Total species |

5 |

5 |

14 |

3 |

11 |

5 |

1 |

7 |

1 |

52 |

|

% |

9,6 |

9,6 |

26,9 |

5,8 |

21,2 |

9,6 |

1,9 |

13,5 |

1,9 |

100,0 |

*Примечание. χ – ксеносапробионт; χ-о – ксено-олигосапробионт; о-χ – олиго-ксеносапробионт; o – оли-госапробионт; χ-β – ксено-бета-мезосапробионт; о-β – олиго-бета-мезосапробионт; β-о – бета-олигосапробионт; о-α – олиго-альфа-мезосапробионт; β – бета-мезосапробионт; β-α – бета-альфа- мезоса-пробионт; α – альфа-мезосапробионт.

*Note. χ – xenosaprobiont; χ-о – xeno-oligosaprobiont; о-χ – oligo-xenosaprobiont; o – oligosaprobiont; χ-β – xeno-beta-mesosaprobiont; о-β – oligo-beta-mesosaprobiont; β-о – beta-oligosaprobiont; о-α – oligo-alpha-mesosaprobiont; β – beta-mesosaprobiont; β-α – beta-alpha-mesosaprobiont; α – alpha-mesosaprobiont.

Разнообразие в альгофлоре о-β, β, и β-о-сапробов отражает достаточно высокую концентрацию в озере органического вещества, и высокий потенциал само-очищающей способности водоема. Однако поскольку среди доминантов и субдоминантов преобладают оли- госапробы, неудивительно, что значения индексов указывают на принадлежность озера к олигосапроб-ной зоны (Табл. 9). На это же указывают значения трофического диатомового индекса.

Таблица 9

Значения индексов сапробности, рассчитанные по фитопланктону и фитоперифитону для озера Хедо

Table 9

Saprobe index values calculated from phytoplankton and phytoperiphyton for Lake Khedo

|

Сообщество // Community |

Индекс // Index |

Значение // Meaning |

|

Фитопланктон // Phytoplankton |

P&B |

1,4–1,6 |

|

TDI |

2,2–2,6 |

|

|

Фитоперифитон //Phytoperiphyton |

P&B |

0,7–0,9 |

|

TDI |

1,9–2,7 |

Следует, учитывать, что в водоемах происходит сезонная флуктуация видового богатства и смена основных альгологических комплексов. Отбор проб был выполнен в начале июня, а на севере Карелии это еще весна. Для весенней альгофлоры в большинстве водоемов характерно доминирование ксено- и олигоса-пробов [12, 13, 17].

Заключение

Ранее нами уже исследовалась структура альгоце-нозов при оценке состояния водных экосистем с товарным выращиванием форели и их результаты были позже обобщены. Было показано, что на первом этапе таксономическое разнообразие в водных экосистемах возрастает за счет внедрения широковалентных видов. Однако в дальнейшем структура альгоценозов упрощается и видовое разнообразие снижается. Было отмечено также, что галофобно-ацидофильно- индифферентный комплекс, типичный для альгофло-ры обогащается алкалифильными и галофильными видами, предпочитающими повышенное содержание органических веществ. Одновременно наблюдается замещение арктоальпийских видов бореальными и космополитами [11].

Озеро Хедо характеризуется низкой освоенностью водосбора. Точечные источники загрязнения в бассейне озера отсутствуют. Каких-то изменений в химическом составе воды, которые можно однозначно связать с деятельностью форелевой фермы, не выявлено. Дополнительные биогены поступающие с кормами благодаря высокой проточности и ветровой эрозии могут выноситься из озера.

Таксономический состав исследованных сообществ и набор доминирующих видов в озере типичен для водоемов республики Карелии. Он определяется в первую очередь географическим положением иссле- дованного региона. Все определенные в составе группировок виды в той или иной пропорции постоянно встречаются в водоемах региона, что указывает на определяющую роль климата в формировании альго-ценозов. Выявленная таксономическая структура, когда основу списка составляют диатомовые, зеленые и сине-зеленые водоросли, отражает специфику аль-гофлоры водоемов Карелии [5]. Хотя непродолжительность периода наших наблюдений не позволяет считать список видов достаточно полным. Дальнейшие более детальные исследования помогут дополнить видовой состав и выявить сезонную динамику видовой структуры, численности и биомассы сообществ.

Численность и биомасса фитопланктона, фитоперифитона, и концентрация хлорофилла позволяют судить о достаточно высокой степени их развития в озере, жизненной активности и устойчивости, а трофический статус озера Хедо как промежуточный между слабо-олиготрофным и слабо-мезотрофным.

Географическим положением озера определяет соотношение эколого-географических групп водорослей. Самые многочисленные виды водорослей в планктоне и перифитоне на исследованных участках являются широко распространенными, индифферентными по отношению к большинству экологических факторов видами. Некоторое отличие от альгофлоры других водоемов региона связано с более высоким разнообразием алкалифилов в сравнении с ацидофилами. Ранее эта тенденция отмечалась нами при увеличении антропогенной нагрузки [19, 20]. Однако в озере Хедо может объясняться невысокой заболоченностью водосбора.

Пространственная неоднородность в структуре фитопланктона и фитоперифитона, связана с особенностями гидрологического режима в пелагиали и литорали озера.

Достаточно высокое разнообразие и индикационные свойства водорослей исследованных сообществ, дают основания для получения надежных и адекватных оценок экологического состояния и качества воды водных экосистем. Судя по составу индикаторных видов, вода в озере условно чистая и пригодна для всех видов водопользования. Средние значения индексов сапробности не выходят за пределы показателей β- и о-сапробных зон и находились в пределах 1,98±0,02 – 2,01±0,01 и близки к отмечаемым ранее в водоемах не подвергаемых антропогенному влиянию.

Мы считаем целесообразным включение в программу мониторинга анализ типичных для внутренних водоемов гидробиоценозов. Тем более что определение ряда биотических показателей, наряду с традиционными абиотическими, уже предусмотрено нормативными природоохранными документами. Исследования планктона и перифитона рекомендуются для мониторинга окружающей среды, поскольку это может снизить потребность в частых отборах проб воды и затратах на мониторинг.

Результаты проведенной работы показывают, что при подробном исследовании даже одного водоема, сочетающем изучение структуры альгоценозов наряду с гидрохимическим анализом, приоткрываются фундаментальные вопросы гидробиологии. Одновремен- но расширяются наши представления о биоразнообразии альгоценозов и биоресурсном потенциале водоемов, накапливается необходимое количество материала для выявления основных подходов к оценке качества их вод. Они, несомненно, дополнят выводы, полученные при мониторинге базовых параметров среды: аммонийный азот, общий азот, минеральный фосфор, общий фосфор, кислород, взвешенные вещества, перманганатная окисляемость, РН, количество и качество используемого корма.

Сведения об авторском вкладе:

С.Ф. Комулайнен – проведение полевых исследований; идентификация водорослей в фитоперифитоне и составление списка видов; оценка обилия, разработка структуры статьи; написание выводов и результатов работы; вычитка и корректировка финального варианта публикации.

Ю.Л. Сластина – проведение полевых исследований; идентификация водорослей в фитопланктоне и составление списка видов; оценка обилия, подготовка первого варианта рукописи.

Contribution of the authors:

S.F. Komulaynen – carrying field works; identification of algae in phytoperiphyton and compilation of a list of species; abundance assessment; formulation of the structure of the paper; writing of the results of research; proofreading and correcting the final version of the paper.

J.L. Slastina – carrying field works; identification of algae in phytoplankton and compilation of a list of species; abundance assessment; writing of the results of research; preparation of the first version of the manuscript.

Список литературы Фитопланктон и фитоперифитон в озере Хедо, используемом для садкового форелеводства

- Аналитические, кинетические и расчетные методы в гидрохимической практике / под ред. П.А. Лозовика, Н.А. Ефременко. СПб.: История, 2017. 272 с.

- Баринова С.С., МедведеваЛ.А., Анисимова О.В. Биоразнообразие водорослей-индикаторов окружающей среды. Тель-Авив: Pilies Studio, 2006. 498 с.

- Государственный доклад о состоянии окружающей среды Республики Карелия в 2020 г. / под ред. А.Н. Громцев (главный редактор), О.Л. Кузнецов, А.Е. Курило, Е.В. Веденцова. Петрозаводск: Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия, 2021. 277 с.

- Комулайнен С.Ф. Методические рекомендации по изучению фитоперифитона в малых реках. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2003. 43 с.

- Комулайнен С.Ф., Чекрыжева Т.А., Вислян-ская И.Г. Альгофлора озер и рек Карелии. Таксономический состав и экология. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2006. 78 с.

- Лозовик П.А., Платонов А.В. Определение региональных предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ на примере Карельского гидрографического района // Геоэкология. 2005. № 6. С. 527-532.

- Лозовик П.А., Шкиперова О.Ф., Зобков М.Б., Платонов А.В. Геохимические особенности поверхностных вод Карелии и их классификация по химическим показателям // Труды КарНЦ РАН. № 9. 2006. C. 130-143.

- Озера Карелии. Справочник / под ред. Н.Н. Филатова, В.И. Кухарева. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2013. 463 с.

- Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений / под ред. В.А. Абакумова. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 239 с

- Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Ч. 1 / под ред. Боевой Л.В. Ростов-на-Дону: НОК, 2009. 1044 с.

- Стерлигова О.П., Ильмаст Н.В., Кучко Я.А., Комулайнен С.Ф., Савосин Е.С. Барышев И.А. Состояние пресноводных водоемов Карелии с товарным выращиванием радужной форели в садках. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2018. 127 с.

- Чекрыжева Т.А., Калинкина Н.М. Структура и сезонная динамика фитопланктонных сообществ в открытой и закрытой литорали Онежского озера (Пиньгуба, Пухтинская бухта) // Труды КарНЦ РАН. № 12. 2016. C. 83-95. http://dx.doi.org/10.17076/eco363

- Anissimova O.V., Kezlya E.M. Season Dynamics of Algal Dominant Community in Small Lakes of Central Chernozem Nature Reserve (Forest Steppe Zone) //Moscow University Biological Sciences Bulletin, 2013, Vol. 68 (3) P. 104-107. https://doi.org/10.3103/S0096392513020028

- Barinova S. Essential and Practical Bioindication Methods and Systems for the Water Quality Assessment. // International Journal of Environmental Sciences & Natural Resources, 2017. Vol. 2 (3). P. 79-89. https://doi.org/10.19080/IJESNR.2017.02.555588

- Honkanen T., Helminen H. Impacts of Fish Farming on Eutrophication: Comparisons among Different Characteristics of Ecosystem // Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie. 2000. Vol. 85(5-6). P. 673-686. https://doi.org/10.1002/1522-2632

- Kelly M. G., Whitton B. A. The trophic Diatom index: a new index for monitoring eutrophication in rivers // J. //Journal of Applied Phycology. 1995. Vol. 7. №. 4. P. 433-444. https://doi.org/10.1007/BF00003802

- Komulaynen S. Short- and long term changes in phytoperiphyton structure and production in small streams of Eastern Fennoscandia // Oceanological and Hydrobio-logical Studies. 2007. Vol. 36(1). P. 189-198.

- Komulaynen S. Diatoms of Periphyton assemblages of Small Rivers in North-Western Russia. // Studi Trentini di Scienze Naturali. 2009. №. 84. P. 153-160.

- Komulaynen S., Morozov A. Variations in phyto-periphyton structure in small rivers flowing over urbanized areas // Water Resource. 2007. Vol. 34(3). P. 332-339.

- Komulaynen S., Chekryzheva T. Response of algal communities to anthropogenic changes in mineralization //Botanica lithuanica. 2013. Vol. 19(1). P. 57-66. https://doi.org/10.2478/botlit-2013-0010

- Lorenzen C.J., Jeffrey S.W. Determination of chlorophyll in seawater // UNESCO Technical Papers in Marine Sciences. Paris: UNESCO, 1980 № 35. P. 3-20.

- Pantle R., Buck H. Die biologische Überwachung der Gawdsser und die Darstellung der Ergebnisse // Gas- und Wasserfach. 1995. Bd. 96 (18). 604 p.

- SCOR-UNESCO Working Group №17. Determination of photosynthetic pigments in seawater // Monographs on Oceanographic Methodology. Paris: UNESCO, 1966. P. 9-18.

- Shannon C.E., Weaver W. A mathematical theory of communication. Urbana: The University of Illinois Press, 1963. 117 p.

- Sladecek V. System of water quality from the biological point of view // Achieves iur Hydrobiologie -Beiheft Ergebnisse der Limnologie. l. 1973. № 7. 218 p.

- Suomen Standardisoimisliitto. Water analysis. Metal content of biological material determined by atomic absorption spectrometry. Digestion. Standard SFS 5075. Helsinki. 1990. 134 p.

- K Whitton B.A. Use of Benthic Algae and Bryo-phytes for Monitoring Rivers // Journal of Ecology and Environment. 2013. 36(1). P. 95-100. https://doi.org/10.5141/ecoenv.2013.012