Фитопланктон Краснослободского водного тракта (Волго-Ахтубинская пойма) в условиях дноуглубительных работ

Автор: Випхло Екатерина Владимировна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Оценка состояния и технологии экологической реабилитации водных экосистем

Статья в выпуске: 4 (38), 2015 года.

Бесплатный доступ

Характеризуется современное состояние планктонной флоры водоемов различного типа верхнего участка Волго-Ахтубинской поймы в пределах Волгоградской области за период изучения 2009-2013 гг. (на основании материала автора)

Волго-ахтубинская пойма, фитопланктон, альгофлора, дноуглубительные работы

Короткий адрес: https://sciup.org/14822262

IDR: 14822262

Текст научной статьи Фитопланктон Краснослободского водного тракта (Волго-Ахтубинская пойма) в условиях дноуглубительных работ

Объектом нашего исследования явились водоемы разного типа Волго-Ахтубинской поймы в условиях проведения масштабных гидротехнических работ по его расчистке. В допаводковый и послепа-водковый период мы провели полевые исследования и собран необходимый материал по общепринятым и утвержденным методикам [4].

Для экосистем водоемов Волго-Ахтубинской поймы характерны высокое видовое разнообразие и количественные показатели входящих в них биоценозов. За период изучения 2009–2013 гг. планктонной флоры водоемов различного типа верхнего участка Волго-Ахтубинской поймы в пределах Волгоградской области в ее составе идентифицирован 831 вид и внутривидовой таксон, относящихся к 8 систематическим отделам (табл. 1). Озера изучались детальнее других водоемов, поэтому их списки содержат более полную информацию.

Таблица 1

Таксономическая структура фитопланктона водоемов Волго-Ахтубинской поймы

|

Отдел |

Порядок |

Род |

Вид |

Внутривидовые таксоны |

Общее число видов и внутривидовых таксонов |

|

Bacillariophyta |

5 |

35 |

114 |

92 |

206 |

|

Chlorophyta |

6 |

107 |

243 |

34 |

277 |

|

Chrysophyta |

2 |

12 |

28 |

2 |

30 |

|

Cryptophyta |

1 |

6 |

21 |

2 |

23 |

|

Cyanoprokaryota |

6 |

35 |

106 |

36 |

132 |

|

Dinophyta |

2 |

13 |

38 |

2 |

40 |

|

Euglenophyta |

1 |

11 |

91 |

17 |

108 |

|

Xanthophyta |

2 |

6 |

14 |

1 |

15 |

|

Всего |

25 |

225 |

655 |

176 |

831 |

Как видно из приведенной выше таблицы, планктонная флора поймы достаточно богата. В сравнение с региональным списком таксонов (по данным из 127 водоемов), включающим немногим более 1100 видов, в ее водоемах отмечено около 75% видов, встреченных на территории области.

Более трети (33%) выявленных таксонов (277) относится к отделу Chlorophyta и представленными следующими порядками: Chlorococcales , Volvocales, Ulothrichales, Siphonocladales, Zygnemales и Desmidiales . Четвертая часть видов (206) из отдела Bacillariophyta относится к порядкам Thalassiosirales, Melosirales, Centrales, Araphinales, Raphinales . На долю отдела Cyanoprokaryota приходится 16% –

132 таксона из порядков Chroococcales, Pleurocapsales, Stigonematales, Endonematales, Nostocales, Oscillatoriales . Отдел Euglenophyta (13% – 108) представлен одним порядком Euglenales, Dinophyta – двумя ( Peridiniales и Dinococcales ), Chrysophyta – также двумя ( Chromulinadales и Ochromonadales ), Cryptophyta – одним ( Cryptomonadales ), Xanthophyta – двумя ( Tribonematales и Heterocloniales ). На долю этих отделов приходится 5,4,3 и 2 % таксономического списка соответственно.

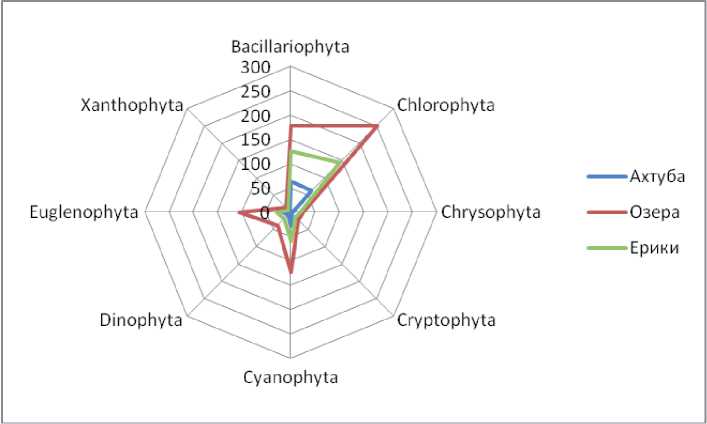

По видовому разнообразию выделялись роды Navicula (39), Scenedesmus (34), Nitzschia (30), Euglena (30), Trachelomonas (26), Oscillatoria (20), Anabaena (18). Весьма значительное число видов отмечено в озерах (757), ериках (416) и в реке Ахтубе (187). Как видно из рисунка 1 структура альгофло-ры водоемов разных типов сходна и отличается лишь числом видов. Это во многом объясняется тем, что формирование планктонной флоры Волго-Ахтубинской поймы происходит, прежде всего, под влиянием такого мощного фактора, как весенний паводок [2; 3].

Рис. 1. Состав альгофлоры водоемов разных типов Волго-Ахтубинской поймы, 2009–2013 гг.

Водоросли фитопланктона пойменных водоемов можно разбить на две группы:

-

– формы, которые попадают в пойменные водоемы вместе с полой водой из р. Волги, и выпадают из состава планктона весьма скоро, большинство почти сразу после спада половодья, в основном это представители диатомовых;

-

– водоросли, свойственные самим пойменным водоемам. В их состав входят большинство жгутиковых (динофитовые, эвгленовые, криптофитовые, золотистые, вольвоксовые), десмидиевые и некоторые синезеленые.

Хлорококковые характерны для самой Волги. Возможно они заносятся в озера половодьем, а затем в меженный период находят в том или ином озере условия, благоприятствующие их развитию [6]. Несмотря на индивидуальность отдельных водоемов, сезонность в развитии фитопланктоценозов оказывается достаточно общей. Развитие водорослей выражается трехвершинной кривой, отражающей перестройку видовой структуры альгоценозов весной во время паводка, летом в межень и осенью.

После схода льда микрофлора пойменных водоемов крайне бедна, вегетируют лишь небольшое число диатомовых водорослей. По мере прогревания воды фитопланктон достигает большего развития. Отмечаются золотистые, криптофитовы, эвгленовые, вольвоксовые, динофитовые водоросли, т.е. жгутиковые формы, способные к миксотрофному питанию, а также синезеленые водоросли, и неболь- шим числом видов и в малом количестве хлорококковые. Прибрежный фитопланктон в этот период в озерах более разнообразен и обилен, чем в серединной зоне. Сходство видового состава, структуры и количественных показателей фитопланктона береговой и серединной зон в ериках велико. Все это характерно для допаводкового периода. Число видов в пробах колеблется в широком диапазоне -от 8 до 99 таксонов. До паводка мелководные хорошо прогреваемые озера характеризуются высокими биомассами – 2,1-102,0 мг/л, в ериках в этот период уровень развития фитопланктона ниже 0,3–9,4 мг/л.

В паводок в водоемах поймы вегетируют принесенные мутной полой водой формы, характерные для р. Волги. В это время повсеместно развиваются холодолюбивые планктонные диатомовые – Stephanodiscus minutulus (Kütz.) Cl. et Möll . (0,5-42,2 мг/л, до13-47% общей биомассы), Nitzschia linearis var. tenuis (W. Sm.) Grun . (0,3-49,3 мг/л, 13-72%) и Nitzschia acicularis (Kütz.)W. Sm. (0,1-4,8мг/л,8-20%). Как в озерах, так и в ериках показатели общей биомассы достигают 20,4-50,6 мг/л.

В домеженный период развитие принесенных половодьем форм идет на убыль, и постепенно увеличивается количество местных форм. В этот период зарегистрировано наибольшее число видов в пробе – 99. В полоях достигают максимального разнообразия эвгленовые (виды рр. Euglena, Lepocinclis, Trachelomonas ), которые развиваются в заметных количествах (0,5-18,9 мг/л, до 13-37 % общей биомассы). Повсеместно регистрируются одноклеточные вольвоксовые (виды рр. Chlamydomonas, Carteria, Pteromonas ), Массовое развитие указанных видов-сапробионтов наблюдается в основном в местах повышенного органического загрязнения воды. Заметны десмидиевые (рр. Closterium и Cosmarium ) и ди-нофитовые.

В меженный период развиваются подавляющее большинство видов и форм, свойственных конкретному водоему. Фитопланктоценозы отдельных озер и ериков значительно отличаются, что связано с характером водоема, особенностями микрорельефа, степенью антропогенной нагрузки и т.п. Например, оз. в Петровский лиман ежегодно наблюдается «цветение» воды синезелеными. В августе 2010 г. биомасса Microcystis aeruginosa Kütz . в нем достигала 364,0 мг/л. Тогда как в расположенном поблизости оз. Бесчастном общая биомасса равнялась 6,0 мг/л и складывалась полимикстным составом. В целом же озера в меженный период характеризуются более высокими биомассами – 5,7-548,0 мг/л, а в ериках в этот период уровень развития фитопланктона ниже 7,7-47,8 мг/л.

К октябрю снова происходит смена альгоценозов. Наблюдается второй пик в развитии диатомовых. Осенью их видовой состав отличается от весеннего – это крупные водоросли Cymatopleura solea (Bréb.) W. Sm. var. solea, Synedra ulna (Nitzsch) Ehrb. var. ulna, S. acus Kütz . var. acus, Cocconeis pedicu-lus Ehrb. и колониальный вид Melosira granulata var. angustissima O. Müll. В озерах и ериках показатели общей биомассы невысоки – 0,7- 12,2 мг/л.

Таким образом, количественные показатели в пойменных водоемах зависят от типа водоема и сезона. Сообщество планктонных водорослей характеризуется достаточной продуктивностью на протяжении всего года во всех водоемах, за исключением периодов перестройки структуры альгоценозов. Видовой состав и структура сообществ фитопланктона, показатели численности и биомассы позволяют отнести к пойменные водоемы к мезотрофному трофическому статусу, с некоторыми чертами эвтрофии.

Состояние основных биоценозов на модельных водоемах. Ерик Верблюд является основным водотоком, через который осуществляется поступление паводковых вод в систему обеих ветвей Краснослободского водного тракта. Сообщение с основной ветвью тракта через ер. Аверкин, где сооружено не функционирующее в настоящее время ГТС. В верхней части ер. Верблюд от источника водоснабжения (р. Волги) его отделяет глухая плотина. Поступление воды, за исключением паводкового периода, в него производится принудительно.

Сбор полевого первичного материала по состоянию основных биоценозов производился в месте отхода от него ерика Аверкин. Глубина в центральной части ерика составляла 2,5 м. Донные отложения были представлены черным илом и в прибрежной части – заиленным песком [5].

В ер. Верблюде на протяжении всего года развивалось небольшое число видов с невысокой биомассой – 1,3-4,2 мг/л, что соответствует водоемам мезотрофного типа (таблица 2).Структура и уровень развития фитопланктона в нем были типичными для ериков поймы.

Таблица 2

Структурно-функциональная характеристика фитопланктона ер. Верблюда

|

Отделы |

весна |

лето |

осень |

||||||

|

S |

N |

B |

S |

N |

B |

S |

N |

B |

|

|

Cyanoprokaryota |

4 |

378 |

0,03 |

1 |

243 |

0,0 |

5 |

4726 |

2,0 |

|

Euglenophyta |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Dinophyta |

3 |

16 |

0,4 |

1 |

81 |

0,3 |

– |

– |

– |

|

Cryptophyta |

6 |

1728 |

0,6 |

2 |

972 |

0,2 |

2 |

420 |

0,2 |

|

Chrysophyta |

1 |

480 |

0,2 |

1 |

70 |

0,01 |

|||

|

Bacillariophyta |

9 |

102 |

0,3 |

1 |

81 |

0,3 |

2 |

1330 |

1,2 |

|

Chlorophyta |

4 |

918 |

0,1 |

2 |

6642 |

0,5 |

4 |

2408 |

0,8 |

|

Всего |

27 |

3622 |

1,6 |

7 |

8019 |

1,3 |

14 |

8954 |

4,2 |

|

Доминирующие виды (% общей биомассы) |

Ceratium hirundinella (O.F. Müll.) Bergh f. hirundinella (27%) |

Dictyosphaerium pulchellum Wood var. pulchellum. (36%) |

Oscillatoria limnetica Lemm (17%) |

||||||

Примечание: S * – число видов N, – численность, тыс.кл/л, B – биомасса, мг/л

Ерик Дударев. Большую часть вегетационного сезона на момент обследования представлял собой цепь изолированных друг от друга водоемов, и единое водное тело наблюдалось лишь в паводковый период.

Участок ер. Дударева, подвергшийся наблюдениям в 2013 г., не был затронут дноуглубительными работами. Глубина в пелагической части водоема достигала 2,5 м, ширина плеса составляла порядка 30 м. Участок характеризовался слабой степенью зарастаемости погруженной и гелофитной растительностью (10%). Донные отложения представлены мощным слоем серого ила с примесью детрита. Прозрачность воды изменялась от 1,0 до 1,5 м. В осенней период в придонных слоях воды отмечался дефицит кислорода. Так, если под поверхностью его содержание составляло 13,2 мг/л, то у дна данный показатель равнялся 4,6 мг/л. В зимний период на плесе отмечались заморные явления [5].

По биомассе до паводка доминировали типичные весенние виды, летом и осенью – жгутиковыеформы (таблица 3).Таким образом, в ер. Дударев структура и уровень развития фитопланктона былитипичными для ериков поймы.

Озеро Дектярное является структурным объектом, входящим в Краснослободский водный тракт, на нем был проведен весь комплекс дноуглубительных работ. Водообеспечение происходит за счет заполнения его и озер. Дектярный. Весной вода транзитом переливается в ер. Дударев. До ведения дноуглубительных работг лубина озера в меженный период составляла в центральной части 0,40,5 м. Вся акватория водоема полностью зарастала высшей водной растительностью. В зимний период регулярно отмечались заморные явления и промерзание водной толщи практически до дна.

Дноуглубительные работы здесь были начаты в ноябре 2012 г., и закончены в апреле 2013 г. Весной, до паводка, все озеро было практически спущено, и вода была сконцентрирована в узком канале, с глубинами до 2,0 м. После прохождения паводка озеро вновь было заполнено и обладало полноценной акваторией [4].

Сразу после расчистки весной в оз. Дектярномразвивалось небольшое число видов. Подобная картина не характерна для пойменных озер в период до паводка, в это время обычно отмечается до 30-

50 видовв пробе. Биомассой была также невысокой, преобладали эвгленовые, способные к миксотрофному питанию, что свидетельствует о наличие органического вещества в воде (таблица 4).

Летом число видов также оставалось небольшим, уровень развития эвгленовых оставался таким же, как и весной – 2,4 мг/л. Отмечалось сильное «цветение» воды C. hirundinella . Этот вид развивался в заметных количествах весной в ер. Верблюд, откуда происходит питание озера. Вид тепловодный, приуроченный к летнему сезону, оптимальная для него температура 15-22 оС, минимальная – 5 оС, максимальная 28 – 30 оС, по Кольквитцуолигосапроб, не может жить в воде, содержащей больше 7% солей, переносит значительное содержание гуминовых кислот [1].

Структурно-функциональная характеристика фитопланктона ер. Дударева

Таблица 3

|

Отделы |

весна |

лето |

осень |

||||||

|

S |

N |

B |

S |

N |

B |

S |

N |

B |

|

|

Cyanoprokaryota |

3 |

405 |

0,03 |

1 |

108 |

0,0 |

1 |

62 |

0,01 |

|

Euglenophyta |

1 |

- |

- |

6 |

864 |

1,7 |

7 |

1350 |

2,8 |

|

Dinophyta |

5 |

195 |

0,3 |

3 |

460 |

2,1 |

5 |

3582 |

27,8 |

|

Cryptophyta |

1 |

45 |

0,1 |

- |

- |

- |

6 |

7544 |

11,2 |

|

Chrysophyta |

1 |

1200 |

0,4 |

1 |

108 |

0,0 |

4 |

3312 |

0,7 |

|

Bacillariophyta |

12 |

1245 |

0,6 |

3 |

324 |

0,7 |

3 |

370 |

0,3 |

|

Chlorophyta |

4 |

210 |

0,1 |

7 |

2592 |

0,5 |

2 |

276 |

0,4 |

|

Всего |

27 |

3300 |

1,6 |

21 |

4456 |

5,0 |

28 |

16496 |

43,2 |

|

Доминирующие виды |

Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Sm. (36%) ; Dinobryon divergens Imhof var. divergens (40%) |

Ceratium hirundinella (O.F. Müll.) Bergh f. hirundinella (25%) |

Glenodinium berolinense (Lemm.) Lind . (41%) ; Cryptomonas rostrate Troitz. emend. Kisel. (17%) ; Ceratium hirundinella (O.F. Müll.) Bergh f. hirundinella (13%) |

||||||

К осени число видов в пробе возросло, преобладали жгутиковые миксотрофные формы из криптофитовых и эвгленовых. Доминирующий вид Cr.rostrata - индикатор вод, зараженных сероводородом.

Структурно-функциональная характеристика фитопланктона оз. Дектярного

Таблица 4

|

Отделы |

весна |

лето |

осень |

|||||||

|

S |

N |

B |

S |

N |

B |

S |

N |

B |

||

|

Cyanoprokaryota |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

459 |

0,1 |

|

|

Euglenophyta |

2 |

728 |

2,7 |

3 |

1235 |

2,4 |

9 |

9608 |

19,5 |

|

|

Dinophyta |

– |

– |

2 |

2408 |

45,1 |

2 |

204 |

1,6 |

||

|

Cryptophyta |

3 |

96 |

0,2 |

– |

– |

– |

8 |

36816 |

48,8 |

|

|

Chrysophyta |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

2 |

3400 |

0,2 |

|

|

Bacillariophyta |

8 |

316 |

0,3 |

2 |

– |

– |

23 |

340 |

0,5 |

|

|

Chlorophyta |

3 |

228 |

0,5 |

6 |

95 |

0,0 |

11 |

1904 |

0,9 |

|

|

Всего |

16 |

1368 |

3,7 |

13 |

3738 |

47,6 |

57 |

52731 |

71,6 |

|

|

Доминирующие виды |

Euglena caudate Hübn. caudata (27%) |

var. |

Ceratium hirundinella (O.F. Müll.) Bergh f. hirundinella (94%) |

Cryptomonas rostrate Troitz. emend. Kisel. (41%); Cryptomonas erosa Ehrb. var. Еrosa (20%) |

||||||

Озеро Нарезное является расширенной частью одноименного ерика. Водоем крайне мелководен, его глубина не превышает в меженный период 0,3 м. Cлабо зарастает погруженной высшей водной растительностью [5].

В оз. Нарезном наблюдалось сильное «цветение» воды как весной, до половодья, так и в межень. По уровню развития фитопланктона озеро относится к эвтрофным водоемам (табл. 5).

Таблица 5

Структурно-функциональная характеристика фитопланктона оз. Нарезном

|

Отделы |

весна |

лето |

||||

|

S |

N |

B |

S |

N |

B |

|

|

Cyanoprokaryota |

5 |

492164 |

19,9 |

6 |

417424 |

9,3 |

|

Euglenophyta |

– |

– |

– |

4 |

4480 |

9,2 |

|

Dinophyta |

– |

– |

– |

4 |

2240 |

4,8 |

|

Cryptophyta |

3 |

305 |

0,2 |

5 |

10304 |

10,1 |

|

Chrysophyta |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

Bacillariophyta |

8 |

3007 |

5,8 |

9 |

13888 |

22,6 |

|

Chlorophyta |

6 |

3050 |

1,1 |

19 |

51968 |

17,3 |

|

Всего |

22 |

498526 |

27,0 |

47 |

500304 |

73,4 |

|

Доминирующие виды |

Marssoniella elegans Lemm. (72%) |

Stephanodiscus dubius (Fricke) Hust. (22%) |

||||

Данные по состоянию фитопланктона обследованных водоемов показали, что его уровень развития и структура, в водоемах, не затронутых расчисткой, соответствуют среднемноголетним показателям. В озерах, подвергнутых гидротехническим работам число видов и биомасса были невысокими, преобладали жгутиковые миксотрофные формы.

Негативные последствия от дноуглубительных работ носят временный характер. Фитопланктон, как наиболее подвижный компонент водных экосистем, восстанавливается достаточно быстро, тем более, что формирование планктонной флоры Волго-Ахтубинской поймы происходит, прежде всего, под влиянием такого мощного фактора, как весенний паводокЧерез 2-3 года в водоемах подвергнутым дноуглублению, функционируют полноценные биоценозы.

Список литературы Фитопланктон Краснослободского водного тракта (Волго-Ахтубинская пойма) в условиях дноуглубительных работ

- Баринова, С.С., Медведева, Л.А., Анисимова, О.В. Биоразнообразие водорослей-индикаторов окружающей среды. PiliesStudio, ТельАвив, 2006,

- Випхло Е. В. Сезонность в развитии фитопланктона водоемов Волго-Ахтубинской поймы в 2009 г.//ООПТ Нижней Волги как важнейший механизм сохранения биоразнообразия: итоги, проблемы и перспективы, Волгоград 2009. С. 66-70.

- Катрецкий Ю.А, Кравцова Г.В., Мирошниченко М.П., Нефедов В.Н. Гидрологические черты антропогенного эвтрофирования озер Волго-Ахтубинской поймы/Водные проблемы Нижнего Поволжья и пути их исследования. Тезисы докладов III научно-технической конференции. Волгоград. 1982. С.14-17.

- Лаврентьева Г.М., Бульон В.В. Фитопланктон и его продукция. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах//Л., ГосНИОРХ. ЗИН, 1982.

- Отчет по НИР «Исследовать влияние природных и антропогенных факторов на экологическое состояние Волго-Ахтубинскойпоймы»//Волгоградское отделение ФГБНУ ГосНИОРХ. Руководитель Горелов В.П. 2013.

- Чернов В.К. Водоросли пойменных водоемов реки Волги, их биология и значение для типологии озер//Ученые записки ЛГУ Сер.: Биологические наукы. 1949. Вып. №126. С.217-278.