Фитопланктон прибрежных участков камских водохранилищ летом 2009 г

Автор: Буркова Тамара Николаевна, Тарасова Наталья Геннадьевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 3-7 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

Проведены исследования фитопланктона водохранилищ Камского каскада, начиная с незарегулированного участка реки и крупнейшего притока Камы - Вишеры. Установлено, что в незарегулированной Каме по видовому богатству, численности и биомассе преобладали зеленые водоросли, в Вишере - диатомовые. Представители отдела Bacillariophyta в Камском водохранилище сохраняли ведущую роль в формировании общей численности и видового богатства водорослей, уступая место в Воткинском и нижележащих водоемах зеленым и синезеленым водорослям.

Фитопланктон, численность, биомасса, видовое разнообразие, видовое богатство, водоросли

Короткий адрес: https://sciup.org/148202195

IDR: 148202195 | УДК: 577.4:577.472.

Текст научной статьи Фитопланктон прибрежных участков камских водохранилищ летом 2009 г

К ама – одна из крупнейших рек Европейской части России. Общая длина реки составляет 1805 км, площадь бассейна 507 тыс. км2. Она берет начало в центральной части Верхнекамской возвышенности из четырех ключей у деревни Кар-пушата, расположенной близ села Кулиги (Удмуртия). Река становится многоводной после впадения в нее р. Вишеры. Ниже устья реки Вятка река впадает в Камский залив Куйбышевского водохранилища (подпор от которого иногда доходит до устья реки Белой).

На реке создано 3 водохранилища и ГЭС: от устья реки Уролка (996 км от устья Камы) начинается Камское водохранилище (Камская ГЭС), непосредственно ниже его — Воткинское водохранилище (Воткинская ГЭС), за ним — Нижнекамское водохранилище (Нижнекамская ГЭС).

Кама возникла раньше Верхней Волги, в ее устье протекает 4300 м³/сек воды, а в Волге — только 3100 м³/сек, т.е. Кама более многоводна и ее воды отличаются большей минерализацией. Поэтому формально в Каспийское море впадает Кама.

Изучение фитопланктона Волги началось более 100 лет назад, и продолжается активно до сих пор. На ее берегах расположены два крупнейших гидробиологических института РАН: ИЭВБ и ИБВВ. Работы по изучению фитопланктона Камы более скромны [1; 4; 6-11; 13-15].

В 2009 г. сотрудниками лаборатории экологии простейших и микроорганизмов РАН были проведены комплексные гидрохимические и гидробиологические исследования прибрежных участков камских водохранилищ, включая Камский и Волго-Камский плесы Куйбышевского. В данной

работе приведены результаты исследования их альгофлоры.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Работы проводились в июле 2009 г. на всем протяжении Камы, начиная от незарегулирован-ного участка реки в районе п. Чепец Пермского края (далее – р. Кама), до Волго-Камского плеса Куйбышевского водохранилища, где исследования вели в районе Саралинского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. Кроме того, изучали фитопланктон крупнейшего притока Камы – р. Вишера. Пробы отбирали в прибрежных участках.

При отборе проб фитопланктона пользовались стандартными гидробиологическими методиками [5]. Отбор производили батометром Руттнера, фиксацию осуществляли формалином, концентрацию – методом прямой фильтрации через мембранные фильтры с диаметром пор 1 мкм, с использованием насоса Комовского.

Водохранилища Камского каскада различаются по морфометрическим, гидрохимическим характеристикам [3], они расположены от климатической зоны тайги до лесостепной зоны, значительно отличаясь и по погодным условиям, определяющим развитие в них гидробионтов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

В результате проведенных исследований в водохранилищах указанного района было зарегистрировано 197 таксонов водорослей, рангом ниже рода. По числу видов, разновидностей и форм водорослей, как и в основной массе водоемов, наибольшим разнообразием отличался отдел зеленых водорослей, который сосредотачивал в своем составе 42% видовых и внутривидовых таксонов. Затем следовали: диатомовые (29%), синезеленые (12%), динофитовые (6%), эвглено-вые (5%), золотистые (3%), криптофитовые (2%) и рафидофитовые (1%) соответственно.

Таксономический состав альгофлоры планктона двух основных рек региона – Камы и Вишеры в месте их слияния значительно отличался. В не-зарегулированной Каме основная роль принадлежала зеленым (а именно хлорококковым) водорослям, в Вишере – диатомовым. Цианопрокариот (синезеленых водорослей), вызывающих «цветение» воды, в Вишере зарегистрировано не было. Именно зеленые и диатомовые водоросли на протяжении всего Камского каскада водохранилищ играют ведущую роль в формировании планктонного сообщества водорослей. Однако соотношение основных отделов водорослей по числу таксономических единиц в различных водохранилищах отличается. Так, в Камском наибольшим числом видовых и внутривидовых таксонов водорослей характеризовался отдел диато- мовых; начиная с Воткинского возрастает роль зеленых водорослей в формировании видового богатства фитопланктона, и такая картина сохраняется на всем протяжении Камы, вплоть до Камской ветви Куйбышевского водохранилища. В этом же районе отмечается максимальная доля синезеленых водорослей в формировании видового богатства альгофлоры.

Удельное видовое богатство водорослей (число видов в одной пробе) изменялось достаточно в широких пределах - от 7 до 71. Минимальное количество видовых и внутривидовых таксонов водорослей было отмечено в русловой части ВолгоКамского плеса Куйбышевского водохранилища (рис. 1); максимальное – в этом же районе, в прибрежье у г. Чистополя.

Таблица 1. Таксономический состав альгофлоры планктона прибрежных участков водохранилищ Камского каскада летом 2009 г.

|

Район Отдел |

река Кама |

река Вишера |

Водохранилища |

|||

|

Камское |

Воткинское |

Нижнекамское |

Куйбышевское |

|||

|

Сyanophyta |

3 |

0 |

5 (7%) |

16 (15%) |

9 (10%) |

16 (20%) |

|

Chryzophyta |

1 |

2 |

5 |

1 |

2 |

3 |

|

Bacillariophyta |

11 |

15 |

30 (45%) |

36 (34%) |

27 (30%) |

19 (24%) |

|

Xanthophyta |

1 |

0 |

0 |

2 |

0 |

0 |

|

Crypthophyta |

3 |

1 |

2 |

2 |

3 |

1 |

|

Dynophyta |

1 |

1 |

4 |

3 |

6 |

2 |

|

Raphydophyta |

2 |

1 |

1 |

0 |

0 |

0 |

|

Euglenophyta |

0 |

3 |

2 |

4 |

1 |

3 |

|

Chlorophyta |

30 |

11 |

18 (27%) |

42 (40%) |

43(47%) |

36 (45%) |

|

Всего |

51 |

34 |

67 (13-43) |

106 (20-53) |

91 (9-39) |

80 (7-71) |

* В скобках указаны пределы изменения удельного видового богатства водорослей (числа видов в одной пробе)

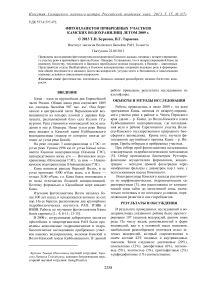

Коэффициент видового разнообразия Шеннона, рассчитанный по численности и биомассе фитопланктона (рис. 1), понижается от нижнего бьефа к верхнему внутри каждого из водохранилищ и незначительно - на всем протяжении каскада. Такое изменение внутри каждого водоема вероятно объясняется тем, что в их нижнем бьефе отмечаются высокая скорость течения, турбулентность, приводящие к разрушению колоний синезеленых водорослей, активно развивающихся в это время в верхнем бьефе всех водохранилищ, где минимальна скорость течения, и устойчиво входящих в приплотинных районах в состав доминирующих видов водорослей. Соответственно степень доминирования планктонных водорослей в верхних участках водохранилищ выражена значительно слабее, чем в нижних и коэффициент Шеннона здесь значительно выше.

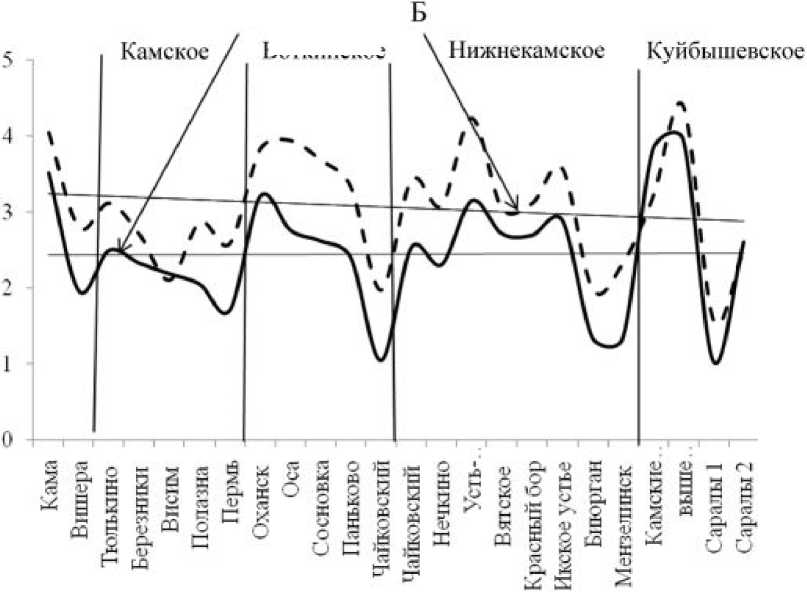

Так же, как и видовое богатство водорослей, численность фитопланктона в незарегулирован-ной Каме определяли зеленые водоросли, в Вишере – диатомовые (рис. 2). Представители отдела Bacillariophyta продолжают играть ведущую роль в формировании численности фитопланктона практически на всем протяжении Камского водохранилища. В районе п. Полазна, где в узкой прибрежной части происходит интенсивное растворение береговых обнажений гипса [2] и отмечается резкое возрастание уровня (до солоноватоводного) и сульфатный тип минерализации [12], в формировании общей численности фитопланктона значительна роль золотистых водорослей.

В Воткинском водохранилище, как и во всех нижележащих, в формировании общей численности фитопланктона велика роль цианопрокариот – возбудителей «цветения» пресноводных водоемов. По каскаду также отмечается снижение роли диатомовых водорослей в формировании численности фитопланктона и увеличение – зеленых.

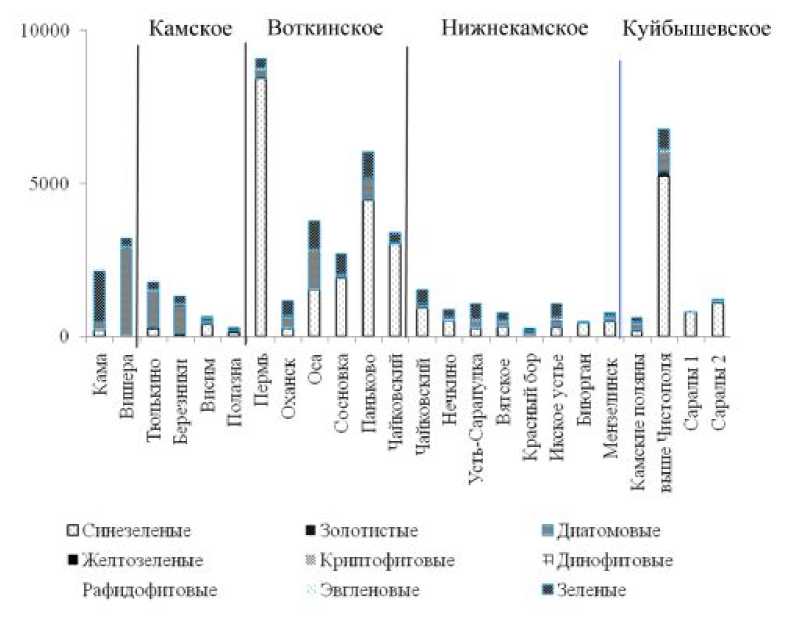

Общая биомасса фитопланктона на всем протяжении зарегулированной Камы, включая Камскую ветвь Куйбышевского водохранилища, формируется в основном, диатомовыми водорослями, которые имеют более крупные клетки по сравнению с синезелеными и зелеными. При этом в незарегулированной Каме определяющую роль в формировании общей биомассы фитопланктона играли зеленые водоросли, в Вишере – диатомовые. Представители отдела Bacillariophyta практически полностью определяли показатели биомассы фитопланктона в Камском водохранилище.

Начиная с Воткинского, и далее по каскаду, значительная роль в показателях общей биомассы водорослей принадлежала представителям отделов Cyanophyta и Chlorophyta.

Воткинское

А

Рис. 1. Изменение коэффициента видового разнообразия Шеннона, рассчитанного по численности (А) и биомассе (Б) фитопланктона Камского каскада водохранилищ (с линиями трендов)

Рис. 2. Общая численность фитопланктона и доля основных отделов водорослей в ее формировании в Камском каскаде водохранилищ летом 2009 г.

Рис. 3. Общая биомасса фитопланктона и доля основных отделов водорослей в ее формировании в Камском каскаде водохранилищ летом 2009 г.

Т.о. основные изменения, зарегистрированные нами в фитопланктоне прибрежных участков Камских водохранилищ летом 2009 г. выражаются в следующем:

-

- снижение доли диатомовых и увеличение долей зеленых и синезеленых водорослей в формировании видового богатства альгофлоры планктона в направлении от Камского водохранилища к Куйбышевскому;

-

- уменьшение видового разнообразия водорослей в каждом отдельном водохранилище каскада от нижнего бьефа к верхнему;

-

- снижение по каскаду роли диатомовых водорослей в формировании общей численности и повышение доли в ней синезеленых (цианопрокариот) и зеленых водорослей.

Список литературы Фитопланктон прибрежных участков камских водохранилищ летом 2009 г

- Генкал С.И., Охапкин А.Г. Диатомовые водоросли (класс Centrophyceae) в фитопланктоне Камских водохранилищ//Поволжский экологический журнал № 3, 2010. С. 254-262.

- Китаев А.Б., Рочев А.В. Гидрохимический режим приплотинной части Камского водохранилища/Научный журнал Пермского университета Географический вестник. 2008, №2 (8).

- Краснова Е.С., Уманская М.В., Горбунов М.Ю. Трофическое состояние прибрежных участков водохранилищ Камского каскада в июле 2009 г.//Современные проблемы водохранилищ и их водосборов. Т.4. Водная экология: труды международной научно-практической конференции/Пермь: Перм. гос. ун-т, 2011. С. 94-97.

- Кузьмин Г.В., Охапкин А.Г. Фитопланктон р. Камы в летнюю межень 1975 г.//Биол. внутр. вод: Информ. бюл. Ин-та биологии внутренних вод АН СССР. 1977. № 36. С. 45-49.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М., 1975. 240 с.

- Охапкин А.Г. Характеристика фитопланктона Нижнекамского водохранилища в первый год его существования//Круговорот веществ и энергии в водоемах. Вып. I. Элементы биотического круговорота. Иркутск, 1981. С. 105-106.

- Охапкин А.Г. Фитопланктон Нижнекамского водохранилища летом 1980 г.//Биологические основы повышения продуктивности и охраны растительных сообществ Поволжья. Горький: Изд-во Горьк. гос. ун-та, 1986. С. 70-74.

- Охапкин А.Г., Ребяткина М.В. Фитопланктон Нижне-Камского водохранилища в августе 1980 и 1981 гг.//Биологические ресурсы водоемов Урала, их охрана и рациональное использование: Тез. докл. 2 регион. совещ. гидробиологов Урала. Пермь, 1983. Ч. I. С. 52 -53.

- Тарасова Н.Г. Диатомовые водоросли Камских водохранилищ в 2005 г//IX школа диатомологов России и стран СНГ: морфология, систематика, онтогенез, экология и биогеография диатомовых водорослей: Тез. докл. Борок, 2005. С. 64-65.

- Тарасова Н.Г., Буркова Т.Н. Фитопланктон реки Камы и ее притоков//Экология малых рек в ХХI в.: биоразнообразие, глобальные изменения и восстановление экосистем. Тезисы Всероссийской конференции с международным участием, Тольятти, 2011. С. 162.

- Тарасова Н.Г., Буркова Т.Н. Фитопланктон Камского водохранилища и его притоков//Материалы Всероссийского симпозиума с международным участием «Автотрофные микроорганизмы» К 85-летию со дня рождения академика РАН Е.Н. Кондратьевой. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, биологический факультет, 23-26 декабря 2010 г. М., МАКС Пресс, 2010. С. 97.

- Уманская М.В., Краснова Е.С., Горбунов М.Ю. Химический состав воды и трофический статус прибрежных участков водохранилищ Камского каскада в 2009 г.//Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2011. Т. 20, № 3. С. 39-49.

- Унковская Е.Н., Буркова Т.Н., Тарасова Н.Г. Развитие видов-вселенцев в фитопланктоне Камского каскада и Куйбышевского водохранилища в современный период//Тезисы докладов Международной конференции «Актуальные проблемы планктонологии» с таксономическим тренингом для молодых ученых, 9-14 сентября 2012 г., г. Светлогорск (Калининградская область) Калининград: АтлантНИРО, 2012. С. 60-61.

- Шкундина Ф.Б., Насырова М.Р. Фитопланктон водохранилищ бассейна реки Белой//Сиб. экол. журн. 2004. Т. 11, № 6. С. 843 -849.

- Штина Э.А. Сезонные изменения фитопланктона р. Камы у г. Оханска по наблюдени ям 1939 и 1940 гг.//Изв. Биол. науч.-исслед. ин-та. Пермь, 1941. Т. 12, вып. 2. С. 35-51.