Фитопланктон различных участков Камского водохранилища в период летней межени

Автор: Тарасова Н.Г., Беляева П.Г.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Гидробиология - биологические науки

Статья в выпуске: 5 т.24, 2022 года.

Бесплатный доступ

Проведены исследования фитопланктона различных участков Камского водохранилища. Установлено, что на основной акватории водохранилища ведущая роль в видовом богатстве альгофлоры принадлежит диатомовым водорослям. В прибрежье и заливах наиболее разнообразны зеленые водоросли. По сравнению с Камой, Вишера имеет большее значение в формировании альгофлоры водохранилища. Показатели численности фитопланктона определяются развитием диатомовых до г. Добрянка, где расположена Пермская ГРЭС. Сброс подогретых вод в водохранилище стимулирует развитие в водоеме синезеленыхводорослей. В формировании общей биомассы фитопланктона наибольшее значение имеют диатомовые водоросли и крупноклеточные представители некоторых других отделов.

Фитопланктон, видовое богатство, численность, биомасса, камское водохранилище

Короткий адрес: https://sciup.org/148325138

IDR: 148325138 | УДК: 574.52 | DOI: 10.37313/1990-5378-2022-24-5-97-102

Текст научной статьи Фитопланктон различных участков Камского водохранилища в период летней межени

Камское водохранилище создано при зарегулировании р. Камы у г. Пермь в 1954-1956 гг. Длина береговой линии водоема более 1400 км, в него впадает 76 притоков первого порядка. Все левобережные притоки – горные, берущие начало на западных склонах Уральского хребта. Для них характерно быстрое течение, перекаты и пороги. Выходя на равнину, они теряют свой горный характер. На многих реках имеются пруды, около 50 из них были созданы 150-200 лет назад, при старинных уральских заводах [1]. Правобережные притоки с более спокойным и размеренным течением. Для них характерны извилистое русло с многочисленными меандрами и протоками, в поймах имеются многочисленные старицы и озера. В низовых участках наиболее крупных притоков образовались заливы, длина которых колеблется от 50 до 170 км – Косьвинский, Иньвинский, Яйвинский, Обвин-ский, Чусовской. Берега Верхней Камы (до устья

Вишеры) низинные, заболоченные, с большим числом озер на пойме. Все это говорит о формировании в бассейне Камского водохранилища разнообразных гидрологических и гидрохимических условий, которые определяют разнообразие гидробионтов, в том числе и водорослей.

Целью настоящей работы было изучить развитие фитопланктона в различных биотопах Камского водохранилища (русле, правобережной, левобережной литорали и прибрежных участков) и провести сравнение.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

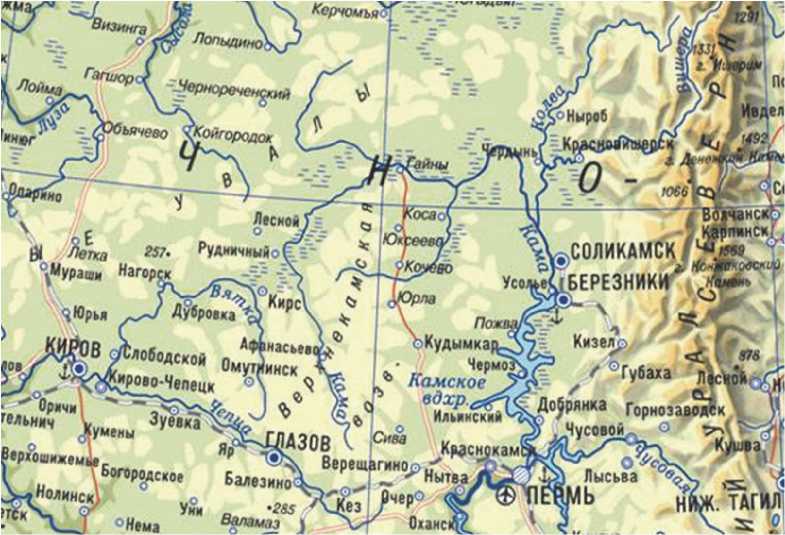

Работы на Камском водохранилище проводили в период летней межени 2009 г. Исследовали развитие фитопланктона на русле и в зоне открытой литорали на судоходном участке водохранилища от Пыскора до Тупицы (рис. 1).

Фитопланктон прибрежных участков изучали в левобережье, начиная с незарегулирован-ной части Камы (п. Чепец) до верхнего бьефа Пермской ГЭС, в районе Чусовского залива. Так же исследовали фитопланктон р. Вишера, крупнейшего притока Камы, в районе с. Рябинино. При отборе проб пользовались стандартными гидробиологическими методиками [2]. Материал фиксировали 4% раствором формалина.

Рис. 1. Карта Камского водохранилища

Концентрировали 0,5 л воды с использованием насоса Комовского через мембранные фильтры с диаметром пор 1 мкм. Биомассу рассчитывали с использованием метода приведенных геометрических фигур.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Таксономический состав

Всего за исследуемый период в фитопланктоне Камского водохранилища было встречено 283 вида водорослей из 9 отделов (табл. 1). Наибольшим числом видов. разновидностей и форм отличался отдел диатомовых водорослей. На долю представителей этого отдела приходилось 37% от общего числа видовых и внутривидовых таксонов. Затем следовали зеленые – 31%, синезеленые – 10%, золотистые – 7%, эвгленовые – 6%, динофитовые – 4%, криптофитовые – 3%, стрептофитовые – 1%, желтозеленые и рафидо-фитовые – по 0,5%. Такое соотношение отделов в таксономическом составе не типично для основной массы пресноводных водоемов, где обычно ведущую роль занимает отдел зеленых водорослей. Это можно объяснить высокими скоростями течения воды, особенно в верхней части водохранилища и низкими ее температурами в нем. Такое предположение подтверждает и тот факт, что подобное соотношение таксономических единиц сохраняется только на русле реки и в зоне открытой литорали. В прибрежье ведущую роль в аль-гофлоре планктона играли зеленые водоросли.

По данным многолетних наблюдений за фитопланктоном Камского водохранилища установлено, что именно диатомовые водоросли, начиная с момента начала его изучения, еще на незарегулированной реке (1937 г.), играли ведущую роль в формировании общего видового богатства водорослей [3, 4]. Эта тенденция сохраняется и до сих пор, однако значение диатомовых в общем числе видов, разновидностей и форм водорослей к настоящему времени сокращается [5]. В 1980-85 гг., помимо фитопланктона водохранилища изучали еще и и альгофлору заливов. По результатам этих исследований, ведущую роль в формировании общего видового богатства водорослей водохранилища играли зеленые водоросли [6]. Как сказано выше, в 2009 г. в прибрежной зоне водоема также преобладали зеленые водоросли.

Коэффициент Серенсона, рассчитанный для фитопланктона, развивающегося на различных участках Камского водохранилища, показал, что достаточно высоким сходством характеризуется альгофлора планктона руслового участка и зоны открытой литорали (табл. 2). В прибрежье развивается сообщество водорослей, отличающихся от русловой части и правобережья, но сходное с литоральной зоной левого берега. Все это позволяет нам сделать заключение, что именно в прибрежье Камского водохранилища (особенно в заливах) формируется альгофлора, значительно отличающаяся от альгофлоры водохранилища, причем на уровне крупных таксономических единиц (отделов).

Показатели количественного развития

Анализ количественного развития водорослей (численности и биомассы) показал, что в формировании общей численности фито-

Таблица 1. Таксономический состав альгофлоры планктона различных участков Камского водохранилища в летнюю межень 2009 г.

|

Отдел |

Район исследования |

Всего |

|||

|

Русло |

Правый берег |

Левый берег |

Прибрежье (левый берег) |

||

|

Cyanophyta |

16 |

12 |

11 |

10 |

27 |

|

Chrysophyta |

14 |

9 |

12 |

7 |

19 |

|

Bacillariophyta |

59 |

53 |

59 |

45 |

106 |

|

Xanthophyta |

0 |

1 |

0 |

1 |

1 |

|

Crypthophyta |

2 |

4 |

3 |

2 |

7 |

|

Dinophyta |

4 |

6 |

7 |

5 |

12 |

|

Euglenophyta |

11 |

9 |

7 |

5 |

17 |

|

Raphydophyta |

0 |

0 |

0 |

1 |

1 |

|

Chlorophyta |

39 |

36 |

46 |

52 |

89 |

|

Streptophyta |

2 |

0 |

0 |

2 |

4 |

|

Итого |

147 |

130 |

145 |

130 |

283 |

Таблица 2. Коэффициент видового сходства Серенсона, рассчитанный для фитопланктона, развивающегося в различных участках Камского водохранилища в летнюю межень 2009 г.

Температура воды, сбрасываемой в водохранилище в среднем на 7-9°С выше. Основное распространение зоны теплового влияния отмечается в водохранилище как вниз, так и вверх по течению [7]. Размеры зоны теплового влияния распространяются на 0,5-1,5 км по течению, на 2-3 км к противоположному берегу и 2,0-6,0 км вниз по течению. Возможно, незначительное повышение температуры вод водохранилища является «пусковым механизмом» развития синезеленых водорослей в этом районе, которое затем распространяется и ниже по течению.

Выше по течению ведущая роль в формировании общей численности фитопланктона принадлежала диатомовым водорослям. В месте слияния Камы и Вишеры в Каме преобладали зеленые, а в Вишере – диатомовые водоросли [8]. В Вишере в формировании общей числен- ности и биомассы наиболее значима была диатомовая водоросль Aulacoseira granulatа (Ehr.) Sim., которая входила в ранг доминирующих практически по всей акватории Камского водохранилища (табл. 4). Т.о. в летнюю межень 2009 г. в формировании альгофлоры планктона Камского водохранилища роль Вишеры была более значима, чем незарегулированной Камы.

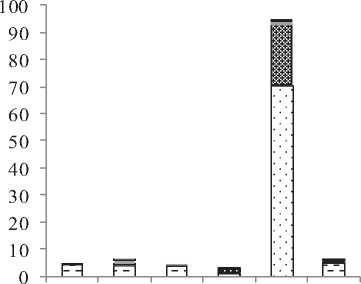

От верховьев водохранилища к Добрянке происходит постепенное снижение значимости диатомовых в показателе общей численности фитопланктона и возрастание – цианопрокариот.

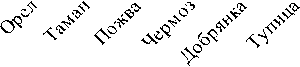

В формировании общей биомассы фитопланктона, за исключением района г. Добрянка (где отмечались ее максимальные показатели на акватории), ведущую роль играли диатомовые водоросли. Периодически в ранг доминант входят крупноклеточные водоросли из других отделов (Euglena spirogyra Ehr. – эвгленовые; Ceracium hirundinella (O.F.M.) Bergh, Peridinium cinctum (O. F. M.) Ehr., P. umbonatum Stein, Peridiniopsis elpatiewsky (Ostenfeld) Bourrelly – динофитовые; Vacuolaria virescens Cienk. – ра-фидофитовые). В незарегулированной Каме лидирующее значение в формировании общей численности и биомассы фитопланктона играли зеленые водоросли.

Таблица 3. Динамика численности отдельных отделов водорослей в различных участках Камского водохранилища в летнюю межень 2009 г.

мг/л Левый берег

■ Желтозеленые

□ Синезеленые

□ Криптофитовы

□ Золотистые

В Динофитовые

□ Диатомовые

■ Эвгленовые

■ Рафидофитовые

0 Зеленые

□ Стрептофитовые

Рис. 2. Вклад отделов водорослей в формирование биомассы фитопланктона в различных участках Камского водохранилища в летнюю межень 2009 г.

Таблица 4. Состав доминирующего комплекса видов водорослей на различных участках Камского водохранилища в летнюю межень 2009 г.

|

Место наблюдения |

Доминанты по численности |

Доминанты по биомассе |

|

Орел |

Русло Unclass.centric (23)*, Cyclotella stelligera Cl. et Grun., Aulacoseira granulata (Ehr.) Sim. (11) |

Melosira varians Ag. (19), Cyclotella stelligera Cl. et Grun. (17), Stephanodiscus hantzschii Ehr. (11) |

|

Таман |

Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs (17), Aulacoseira alpigena (Grun.) Krammer (10), Crucigenia fenestrata (Schmidle) Schmidle (10) |

Euglena spirogyra (20), Melosira varians Ag. (19), Fragilaria. capucina Desmaz. (10) |

|

Пожва |

Aulacoseira subarctica (O. Mull.) Haworth (14), Aulacoseira granulata (11), Unclass.centric (10) |

Fragilaria. capucina (18), Cyclotella meneghingiana Kutz. (12), Aulacoseira granulata (11) |

|

Чермоз |

Anabaena affinis Lemm. (10) |

Diatoma tenuis Ag. (22), Ceracium hirundinella (13), Peridinium cinctum (12) |

|

Добрянка |

Aphanizomenon flos-aquae (74), Anabaena spiroides Klebahn. (11) |

Aphanizomenon flos-aquae (43), Anabaena spiroides (24), Ceracium hirundinella (17) |

|

Тупица Пыскор |

Microcystis sp. (24), Anabaena variabilis Kutz. (19) Правый берег Unclass.centric (19), Aulacoseira subarctica (O. Mull.) Haworth (12) |

Fragilaria. capucina Desmaz. (25), Stephanodiscus hantzschii (23) Cymbella lanceolata (Ehr.) V. H. (43) |

|

Таман |

Aulacoseira alpigena (14), Aphanothece sp. (11) |

Melosira varians (32), Peridiniopsis elpatiewsky (12), Peridinium umbonatum Stein(10) |

|

Чермоз |

Aulacoseira alpigena (14), Asterionella formosa Hassall (13), Aulacoseira granulata (11), A. subarctica (10), Aphanizomenon flos-aquae (10) |

Ceracium hirundinella (14), Aulacoseira granulata (13), Peridinium cinctum (12), Fragilaria. capucina (11), Asterionella formosa (10) |

|

Добрянка |

Aphanizomenon flos-aquae (53), Anabaena sp. (13), Anabaena affinis (12), Microcystis sp. (12) |

Aphanizomenon flos-aquae (49), Anabaena affinis (20), Anabaena planctonica (14) |

|

Тупица Пыскор |

Aphanizomenon flos-aquae (41), Microcystis sp. (24), Anabaena planctonica Brunnth. (14) Левый берег Aphanothece sp. (60) |

Stephanodiscus hantzschii (35), Anabaena planctonica (21), Aphanizomenon flos-aquae (20) Stephanodiscus hantzschii (25), Stauroneis anceps Ehr. var. anceps (20) |

|

Таман |

Aulacoseira alpigena (13) |

Melosira varians (10), Diatoma tenuis (10), Peridiniopsis elpatiewsky (10) |

|

Тупица Чепец |

Aphanizomenon flos-aquae (76), Microcystis pulverea (Wood) Forti emend. Elenk. (19) Прибрежье (левый берег) Dictyosphaerium subsolitarium von Goor (31), Crucigenia tetrapedia (Kirchn.) W. et G. S. West (12) |

Aphanizomenon flos-aquae (50), Ceracium hirundinella (15) Oocystis borgii Snow(36), Cosmarium obtusatum (Schmile) Schmile (18), Tetrastrum glabrum (Roll) Ahlstr. et Tiff. (10) |

|

Вишера |

Aulacoseira granulata (43), Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kutz. (21), T. flocculosa (Roth) Kutz. (10) |

Aulacoseira granulata (45), Melosira varians (18) |

|

Тюлькино |

Aulacoseira granulata (43), Microcystis pulverea (13) |

Aulacoseira granulata (45), Stephanodiscus hantzschii (21), Peridiniopsis elpatiewsky (21) |

|

Березники |

Aulacoseira granulata (43) |

Aulacoseira granulata (46), Vacuolaria virescens Cienk. (14) Stephanodiscus hantzschii (11) |

|

Висим |

Aphanizomenon flos-aquae (19), Anabaena flos-aquae Breb.(19), Aulacoseira granulata (17), Microcystis aeruginosa (13) |

Fragilaria. capucina (45), Peridiniopsis elpatiewsky (27), Aulacoseira granulata (13) |

|

Полазна |

Microcystis aeruginosa (Kutz.) Kutz. (31), Kephyrion rubri-claustrii Conrad (21), Aulacoseira granulata (13) |

Aulacoseira granulata (30), Chalmydomonas reinhardtii Dang. (22), Cyclotella stelligera Cl. et Grun. (16) |

|

Чусовской залив |

Aphanizomenon flos-aquae (21), Microcystis pulverea (21) |

Oocystis borgii (18), Aulacoseira granulata (13), Diatoma tenuis (12) |

Т.о. на основании проведенных исследований можно сделать следующие заключения:

-

- в формировании альгофлоры планктона Камского водохранилища ведущую роль продолжают играть диатомовые водоросли, однако в прибрежье и Чусовском заливе большим разнообразием отличались зеленые водоросли т.е. в прибрежной зоне водохранилища и в заливах формируется альгофлора, значительно отличающаяся по своему составу от альгофлор русловой и литоральной частей водоема;

-

- большее значение, по сравнению с неза-регулированной Камой, на альгофлору водохранилища оказывает Вишера – крупнейший левый приток Камы;

-

- от верховьев водоема к верхнему бьефу Пермской ГЭС происходит снижение роли диатомовых в формировании общей численности фитопланктона и увеличение синезеленых;

-

- наибольшего развития синезеленые водоросли получили в районе г. Добрянка, где расположена Пермская ГРЭС и происходит сброс подогретых вод в водохранилище;

-

- в формировании общей биомассы водорослей ведущая роль принадлежит диатомовым водорослям и крупноклеточным представителям некоторых других отделов.

Список литературы Фитопланктон различных участков Камского водохранилища в период летней межени

- Иванова Н.В., Неулыбина А.А., Черных Е.А. География Пермской области. Пермь, 1984. 134 с.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М., 1975. 240 с.

- Зиновьев А.П. Планктон реки Камы в районе от устья р. Вишеры до устья р. Яйвы // Труды Перм. биолог. ин-та. Т. VIII. Вып. 3-4. 1939 С. 3-44 + приложение список видов.

- Таусон А.О. Водные ресурсы Молотовской области. Молотов: ОГИЗ, 1947. 321 с.

- Беляева П.Г. Пространстевенно-временные изменения фитопланктона Камского водохранилища //Изв. СамНЦ РАН. 2015. Т. 17. № 4(4). С. 733-738.

- Третьякова С.А. Фитопланктон Камских водохранилищ // Гидробиологическая характеристика водоемов Урала, Академия наук СССР, УрО. Свердловск. 1989. С. 58-69.

- Калинин В.Г., Минакова О.А., Коноплева Л.Л. Особенности термического режима Камского водохранилища в районе сброса подогретых вод Пермской ГРЭС //Географический вестник, №3(30), 2014. С. 11-17.

- Буркова Т.Н., Тарасова Н.Г. Фитопланктон прибрежных участков Камских водохранилища летом 2009 г. // Изв. СамНЦ РАН. 2013. Т. 15 № 3 (7). С. 2258-2262.