Фитопланктон реки Тверцы и её притоков

Автор: Комиссаров Алексей Борисович

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Междисциплинарные исследования

Статья в выпуске: 3, 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования альгофлоры планктона р.Тверцы и её притоков - рек Логовежь, Малица и Кава. Дана гидрохимическая характеристика исследованных рек. Выявлено 423 таксона водорослей рангом ниже рода. Дана таксономическая структура флоры и её эколого-географическая характеристика. Проведён кластерный анализ по показателям гидрохимического состава воды и по таксономическому разнообразию альгофлоры. Установлено, что дендргораммы различия таксономического состава и гидрохимических показателей идентичны друг другу.

Альгофлора, фитопланктон, таксономическая структура, эколого-географическая характеристика, сапробность, виды-индикаторы, река тверца, кластерный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/146279449

IDR: 146279449 | УДК: 581.526.325.2

Текст научной статьи Фитопланктон реки Тверцы и её притоков

Введение. Река Тверда - самый крупный и полноводный приток Иваньковского водохранилища, на долю которой приходится 24 % его баланса (Григорьева и др., 2000). После создания Вышневолоцкого водохранилища в 1719 г. исток р.Тверды был осушен и застроен жилыми кварталами г.Вышнего Волочка. Современным истоком р.Тверды условно принято считать поверхность Старо-Тверецкого канала. Через реку происходит транзитный сток из Вышневолоцкого водохранилища, которое в свою очередь даёт 8 % баланса Иваньковского водохранилища (Волга и её жизнь, 1978).

Длина р.Тверды -188 км, площадь водосборного бассейна -б 510 км2, среднегодовой расход воды в нижнем течении - 60 м3/с, доля грунтового питания — 40 % (Природа и хозяйств...,1960; Большая советская энциклопедия, 1976). Самый крупный приток - р.Осуга, впадает с правого берега (длина -167 км, площадь водосбора - 2 410 км2). Реки Логовежь, Малица и Кава впадают с левого берега. Они отличаются друг от друга по длине и площади водосбора. Так, длина р.Логовежи -71 км, площадь водосбора — 765 км2. Длина р.Малицы — 26 км, площадь водосбора - 238 км2. Длина р.Кавы -57 км, площадь водосбора - 489 км2.

Р.Тверца характеризуется небольшой глубиной 1-2 м на всём своём протяжении, в верхнем и среднем течении встречаются каменистые перекаты с глубинами 0,2-0,5 м; скорость течения постепенно увеличивается от 0,4 м/с на верхнем участке до 1 м/с в нижней части. Ширина русла изменяется от 12-15 м в верхнем течении до 75-90 м в нижней части; устье в черте г. Твери находится в подпоре Иваньковского водохранилища (Фёдоров, 1996).

Река Тверда и её притоки относятся к восточно-европейскому типу рек, для которых характерны высокий уровень воды в период половодья и низкие уровни во время летней и зимней межени, а также некоторое повышение уровня при летне-осенних паводках. Водосбор р.Тверды относится к категории среднеоблесённых, доля лесов составляет около 30 %. Болота расположены в основном в верхней части бассейна и занимают менее 10 % его площади. В прибрежной зоне река зарастает водной растительностью, пойма местами заболочена (Природа и хозяйство..., I960).

Материал и методика. Материал для исследования был отобран в 2009-2011 гг. с марта по октябрь ежемесячно на протяжении всей длины р.Тверды на пяти станциях: д.Обрадово, п.Выдропужск, д.Паника, с.Медное и г.Тверь. Для уточнения видового состава были дополнительно отобраны пробы в 2013 и 2014 гг. (в апреле, июле и октябре). Из притоков были исследованы рр.Логовежь, Малица и Кава. Пробы фитопланктона в них собирались в 2009-2011 гг. ежемесячно с мая по октябрь. Отбор проб производился в 2 м от левого берега из поверхностного слоя воды при помощи пластикового ведра, из которого для исследования отливалось 0,5 л воды (ГОСТ, 2000). Параллельно отбирались пробы воды на гидрохимический анализ в объёме 1,5 л (ГОСТ,2000).Фиксация водорослей осуществлялась модифицированным раствором Люголя (Кузьмин, 1975). Пробы концентрировались до 5 мл посредством прямой фильтрации через фильтры «Владипор» с диаметром пор 1 мкм. Учёт численности клеток проводился в камере Учинская-2 объёмом 0,01 мл на световом микроскопе Carl Zeiss Primo Star при 400-кратном увеличении, оценка биомассы - счётно-объёмным методом (Кузьмин, 1975). Анализ гидрохимических показателей проводился в аккредитованной лаборатории Иваньковской научно-исследовательской станции ИВП РАН г.Конаково по стандартным методикам (Фомин, 1995). На основании эвклидового расстояния методом одиночной связи были построены дендрограммы различия гидрохимического состава и таксономического разнообразия между станциями р.Тверцы и её притоками. Все расчёты и построения гистограмм выполнены в Excel 2007 и Statistica 6.0.

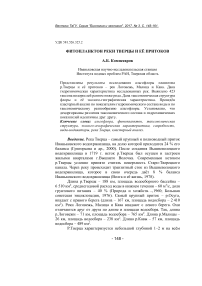

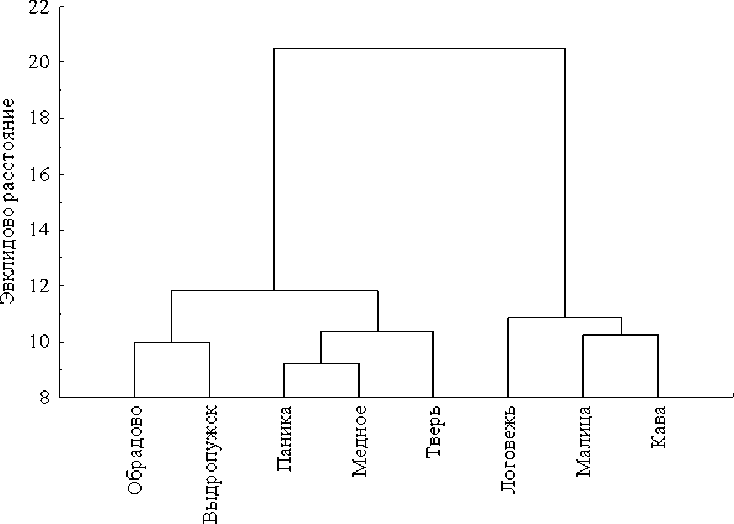

Результаты и обсуждение. По своему гидрохимическому составу воды р.Тверцу и её притоки можно отнести к гидрокарбонатоному классу кальциевой группы, по степени минерализации верховья р.Тверцы - к маломинерализованным, среднее и нижнее течение р.Тверцы и её притоки - к среднеминерализованным; по величине pH воды исследованные водотоки характеризуются как нейтрально-слабощелочные; по степени жёсткости воды р.Тверца характеризуется как мягкая, вода притоков - умеренно жёсткая (Алекин, 1970). По величине цветности и значениям перманганатной окисляемости воды исследованные реки относятся к мезо- и полигумозным водным объектам (Китаев, 2007). Для рек бассейна р.Тверцы характерны высокие концентрации общего железа, марганца и ионов аммония. Кластерный анализ, проведённый по показателям гидрохимического состава воды, показал разделение исследованных рек на 2 кластера (рис. 1). Первый сформировали все станции р.Тверцы, второй — её притоки. Аналогичные дендрограммы получились при кластеризации рек по величине pH, сумме ионов, содержанию биогенных элементов, значениям цветности и перманганатной окисляемости. При этом прослеживалась континуальность изменения гидрохимического режима от истока к устью р.Тверцы, поскольку расположение станций на дендрограмме повторяло их топографическое положение в русле. Только среди притоков наблюдалась дискретность - рр.Логовежь и Малица на дендрограмме поменялись местами (в р.Тверцу последовательно впадают рр.Логовежь - Малица - Кава).

Рис. 1. Дендрограмма различия гидрохимического состава воды между станциями р.Тверцы и её притоками

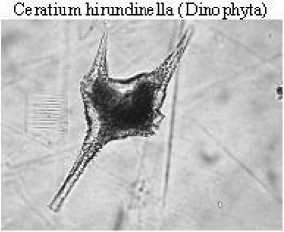

В альгофлоре планктона р.Тверцы и её притоков было идентифицировано 423 вида, разновидности, формы и типа водорослей, которые принадлежали 9 отделам. Основу таксономического разнообразия формировали диатомовые (Bacillaryophyta), зелёные (Chlorophyta), эвгленовые (Euglenophyta) и синезелёные (цианобактерии, Cyanophyta, Cyanobacteria) водоросли, которые объединяли в своём составе 8 классов, 17 порядков, 49 семейств, 121 род и 349 видов, разновидностей и форм водорослей, что составляло 83 % совокупного разнообразия флоры исследованных рек. Таксономическое обилие криптофитовых (Cryptophyta), стрептофитовых (Streptophyta) и золотистых (Chrysophyta) водорослей было практически равномерным и они вносили одинаковый вклад в формирование альгофлоры планктона рек бассейна р.Тверцы. Наименьший вклад в структуру водорослей вносили жёлтозелёные (Xanthophyta) и динофитовые (Dinophyta) водоросли (табл. 1).

Таблица 1

Таксономическая структура водорослей планктона исследованных рек бассейна р. Тверцы

|

о н О |

м о о cd « |

я о и К о С |

м н о зК о о и |

я о ы о Он |

я о tt m |

В я н о о с и н 5 к я 2 И о й -е- Он |

О о о m |

cd Я О о ко о н о |

|

Chlorophyta (Зелёные) |

3 |

7 |

20 |

60 |

157 |

И |

168 |

40 |

|

Bacillaryophyta (Диатомовые) |

2 |

6 |

20 |

36 |

93 |

8 |

101 |

24 |

|

Euglenophyta (Эвгленовые) |

1 |

1 |

1 |

5 |

38 |

12 |

50 |

12 |

|

Cyanophyta (Синезелёные) |

2 |

3 |

8 |

20 |

31 |

0 |

31 |

7 |

|

Cryptophyta (Криптофитовые) |

1 |

1 |

1 |

4 |

17 |

0 |

17 |

4 |

|

Streptophyta (Стрептофитовые) |

1 |

2 |

4 |

7 |

12 |

5 |

17 |

4 |

|

Chrysophyta (Золотистые) |

1 |

2 |

3 |

5 |

15 |

1 |

16 |

4 |

|

Xanthophyta (Жёлтозелёные) |

2 |

3 |

5 |

7 |

13 |

0 |

13 |

3 |

|

Dinophyta (Динофитовые) |

1 |

1 |

5 |

6 |

8 |

2 |

10 |

2 |

|

Всего |

14 |

26 |

67 |

150 |

383 |

39 |

423 |

100 |

Наиболее разнообразно были представлены порядки

Sphaeropleales (Зелёные водоросли, 95 таксонов рангом ниже рода), Raphales (Диатомовые водоросли, 58 таксонов), Euglenales (Эвгленовые водоросли, 50 таксонов) и Chlorellales (Зелёные водоросли, 45 таксонов), объединявшие 248 видов, разновидностей и форм водорослей, то есть 59 % общего состава альгофлоры планктона исследованных рек. Полученные результаты хорошо согласуются с данными исследований фитопланктона среднего и нижнего участка р.Москвы (Малашенков, 2009; Ростанец, 2011), сходны с результатами исследований малых рек Московской (Гончаров, 1994) и Ярославской областей (Фролова, 2004). Подобная структура альгофлоры планктона характерна и для Иваньковского водохранилища (Корнева, 2008), в которое впадает р.Тверда.

К ведущим по видовому разнообразию относились 11 семейств: Euglenaceae, Scenedesmaceae, Oocystaceae, Chlorellaceae, Selenastraceae, Nitzschiaceae, Hydrodictiaceae, Naviculaceae, Cryptomonadaceae, Fragilariaceae и Chlamydomonadaceae, объединявшие 61 род и 255 таксонов водорослей рангом ниже рода - 61 % совокупного разнообразия альгофлоры планктона р.Тверды и её притоков (табл. 2).

Таблица 2

Таксономическая структура ведущих семейств фитопланктона исследованных рек бассейна р. Тверды

|

Отдел |

Название семейства |

Число родов |

Число таксонов |

% от общего числа таксонов |

|

Euglenophyta |

Euglenaceae |

5 |

50 |

12 |

|

Chlorophyta |

Scenedesmaceae |

10 |

45 |

11 |

|

Oocystaceae |

9 |

25 |

6 |

|

|

Selenastraceae |

8 |

20 |

5 |

|

|

Chlorellaceae |

7 |

20 |

5 |

|

|

Hydrodictyaceae |

3 |

16 |

4 |

|

|

Chlamydomonadaceae |

2 |

10 |

2 |

|

|

Bacillaryophyta |

Naviculaceae |

6 |

21 |

5 |

|

Nitzschiaceae |

2 |

16 |

4 |

|

|

Fragilariaceae |

5 |

15 |

3 |

|

|

Cryptophyta |

Cryptomonadaceae |

4 |

17 |

4 |

|

Всего |

61 |

255 |

61 |

|

Значительный вклад в формирование флористического богатства вносили также семейства Radiococcaceae, Stephanodiscaceae, Desmidiaceae, Chrysococcaceae, Cymbellaceae, Pseudanabaenaceae, Nostocaceae, Diatomaceae, Merismopediaceae, Closteriaceae и Dinobryonaceae, включавшие 80 видов и внутривидовых таксонов, что составляло 19 % общего богастства флоры планктона. Таким образом, треть всех семейств (22 из 67) объединяли 335 видов, разновидностей, форм и типов водорослей - 79 % совокупного богатства альгофлоры планктона р.Тверды и её притоков.

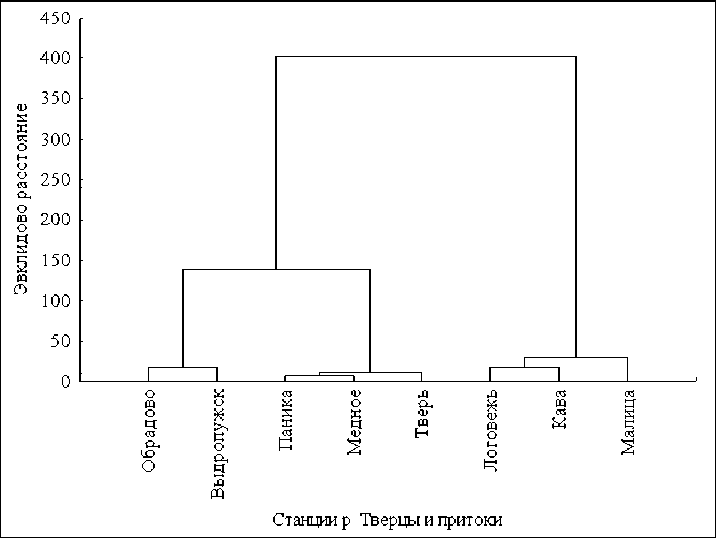

К ведущим родам относились Trachelomonas Ehrenberg, Desmodesmus (R. Chodat) S.S. An, T. Friedl & E. Hegewald, Navicula Bory de Saint-Vincent, Nitzschia Hassal, Euglena Ehrenberg, Phacus Dujardin, Pediastrum Meyen, Scenedesmus Meyen и Cryptomonas Ehrenberg, которые объединяли 119 таксонов водорослей рангом ниже рода, то есть 28 % общего флористического разнообразия р.Тверды и её притоков. Важную роль в формировании разнообразия играли помимо вышеперечисленных родов также Chlamydomonas Ehrenberg, Monoraphidium Komarkova-Legnerova, Dictyosphaerium Nageli, Fragilaria Lyngbye, Lagerheimia R. Chodat, Tetrastrum Chodat, Oocystis Nageli ex A. Braun, Closterium Nirzsch ex Ralfs, Dinobryon Ehrenberg, Aulacoseira Thwaites, Cymbella C. Agardh, Tetraedron Kutzing, Coelastrum Nageli, Kephyrion Pascher, Lepocinclis Perty и Tribonema Derbes & Solire, объединявшие 100 таксонов водорослей рангом ниже рода, или 24 % общего таксономического разнообразия исследованных рек. Таким образом, 17 % родов (25 из 150) формировали в своём составе 220 видов, разновидностей и форм водорослей - 52 % совокупного списка флоры р.Тверды и её притоков (рис. 2).

Рис. 2 . Число таксонов в основных родах альгофлоры планктона исследованных рек бассейна р. Тверды

Преобладание в структуре альгоценозов представителей данных родов характерно для многих рек умеренных широт ввиду их большого таксономического разнообразия (Охапкин, 1998, 2000). Однако число ведущих родов сильно отличалось в реках, расположенных в различных географических районах и экономических центрах. Так, в структуре таксономического состава р.Сок (Самарская область) (Буркова, 2010) и малых реках г.Нижнего Новгорода (Старцева и др., 2012), которые испытывают на себе сильное антропогенное влияние, количество ведущих родов составляло 2 и 5 соответственно, в р.Барнаулке (Алтайский Край) насчитывалось 47 ведущих родов (Романов, 2006), а в водотоках бассейна Средней Лены (Якутия) - 12 (Габышев, 2009). В малых реках Ярославской области было 7 ведущих родов (Фролова, 2004), в Волжском плёсе Иваньковского водохранилище, куда непосредственно впадает р.Тверца, - 9 (Горохова и др., 2012).

Наибольшим таксономическим разнообразием среди исследованных рек отличалась Тверда, в альгофлоре планктона которой было идентифицировано 390 видов, разновидностей, форм и типов водорослей из 9 отделов. В притоках видовое богатство было беднее: в составе фитопланктона р.Логовежи удалось обнаружить 153 таксона водорослей рангом ниже рода, р.Малицы - 140, р.Кавы -155 (табл. 3).

Таблица 3

Таксономическое разнообразие фитопланктона отдельных рек бассейна р.Тверцы

|

Отделы |

Названия рек |

|||

|

Тверца |

Логовежь |

Малица |

Кава |

|

|

Chlorophyta |

162 |

44 |

38 |

60 |

|

Bacillaryophyta |

91 |

65 |

52 |

48 |

|

Euglenophyta |

38 |

13 |

15 |

13 |

|

Cyanobacteria |

29 |

11 |

8 |

10 |

|

Streptophyta |

16 |

2 |

5 |

3 |

|

Cryptophyta |

14 |

11 |

12 |

13 |

|

Chrysophyta |

14 |

4 |

8 |

5 |

|

Xanthophyta |

13 |

2 |

1 |

2 |

|

Dinophyta |

13 |

1 |

1 |

1 |

|

Всего |

390 |

153 |

140 |

155 |

Как видно из таблицы 3, основу видового богатства в каждой реке формировали зелёные и диатомовые водоросли при незначительном участии эвгленид и цианобактерий. В рр.Логовежи и Малице, в отличие от рр.Тверцы и Кавы, первое место па разнообразию занимали диатомовые водоросли. Доля эвгленовых водорослей и цианобактерий во всех реках была практически одинаковой. Роль криптомонад в притоках была более значительной, чем в самой р.Тверце. Наибольшая доля золотистых водорослей в структуре таксономического разнообразия была в р.Малице. Остальные отделы водорослей вносили одинаковый вклад в структуру таксономического богатства фитопланктона.

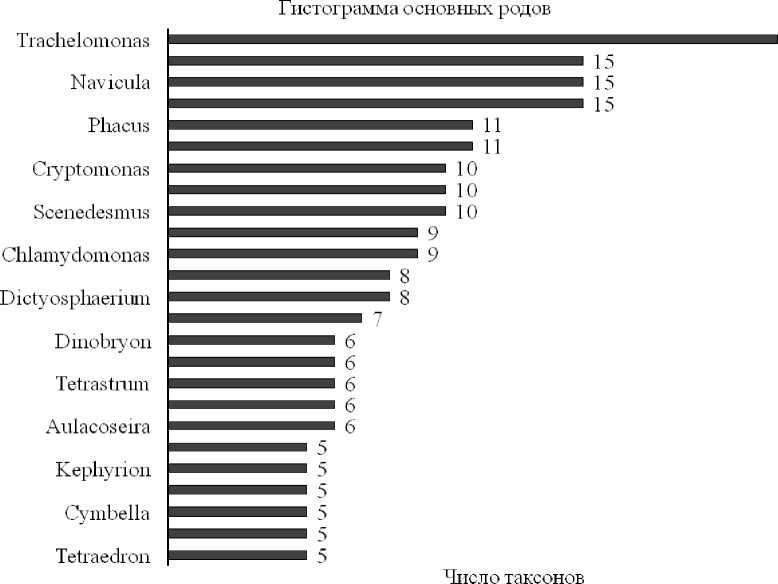

Состав альгофлоры планктона слабо изменялся между станциями р.Тверцы и несколько отличался от состава флоры её притоков. Постоянство видового состава на всём протяжении р.Тверцы было характерно для цианобактерий, криптофитовых и золотистых водорослей. В верхнем течении, где цветность воды была повышенной по сравнению со средним и нижним участком, было зарегистрировано большее разнообразие эвгленовых, динофитовых и стрептофитовых водорослей. В притоках постоянство видового состава наблюдалось среди цианобактерий, эвгленовых и криптофитовых водорослей. Процентное соотношение между отделами водорослей планктона исследованных рек было различным. В локальных флорах притоков р.Тверцы доля диатомовых, эвгленовых и криптофитовых водорослей в структуре фитопланктона была в 1.5-2 раза выше, чем во флорах станций р.Тверцы. Доля динофитовых и жёлтозелёных водорослей во

Рис. 3. Таксономическая структура альгофлоры планктона на станциях р. Тверды и её притоках

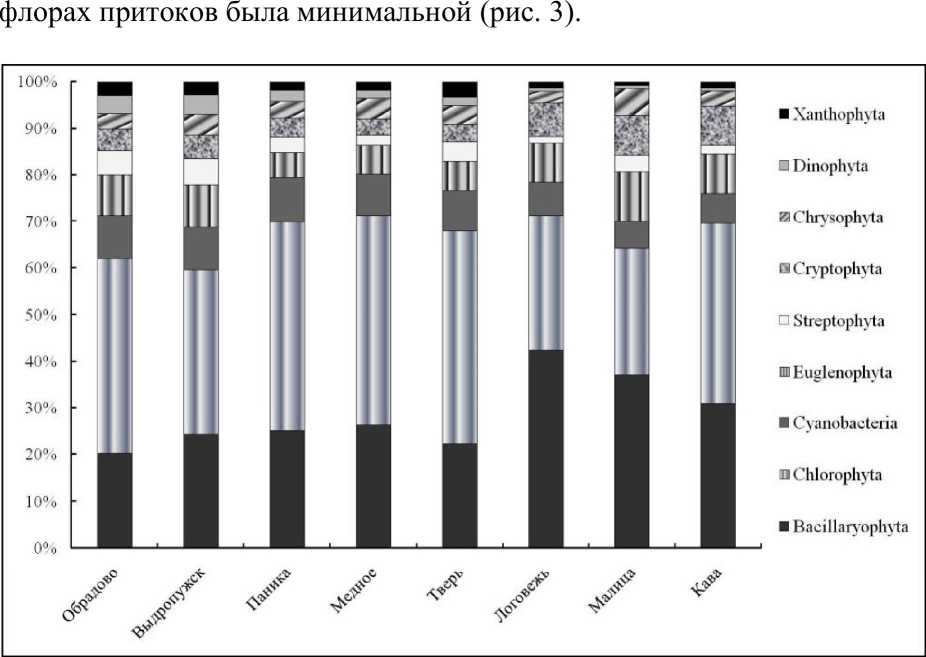

Кластерный анализ, проведённый по таксономическому составу локальных сообществ р.Тверцы и её притоков, позволил выделить два кластера (рис. 4). Первый сформировали станции р. Тверцы, второй - её притоки. При этом первый кластер можно разделить на 2 группы: первую составляли станции верхнего течения р. Тверцы (Обрадово и Выдропужск) с более высоким богатством фитофлагеллят и стрептофитовых водорослей; вторая группа объединила станции среднего и нижнего течения (Панику, Медное и Тверь), где было высока доля зелёных и диатомовых водорослей. Притоки отличались бедным составом цианобактерий, жёлтозелёных и динофитовых водорослей. Прослеживалась континуальность изменения таксономического разнообразия, поскольку расположение станций на дендрограмме соответствовало их топографическому положению в русле р. Тверцы, а расположение притоков соответствовало порядку их впадения в неё.

Станции р. Тверцы неё притоки

Рис. 4 . Дендрограмма таксономического различия между станциями р. Тверцы и её притоками

Дендрограмма таксономического различия между станциями р. Тверцы и её притоками оказалась практически идентичной дандрограмме, построенной по показателям гидрохимического состава воды (см.рис. 1). Это может свидетельствовать о том, что на формирование флоры значительное влияние оказывает гидрохимический режим исследованных рек.

Флора притоков сильно отлиалась от флоры самой р.Тверцы -величина таксономического сходства по коэффициенту Сёренсена не превышала 50 %:

-

• Тверца - Логовежь - 46 %,

-

• Тверца - Малица - 43 %,

-

• Тверца - Кава - 48 %.

Сходство таксономического состава между притоками было практически одинаковым:

-

• Логовежь - Малица -61 %,

-

• Логовежь - Кава - 60 %,

-

• Малица - Кава - 62 %.

Между станциями р.Тверцы наблюдалось значительное сходство локальных флор, что подтверждалось коэффициентом Сёренсена (табл. 4).

Таблица 4

Степень таксономического сходства между станциями р.Тверцы по коэффициенту Сёренсена

|

Станции |

Выдропужск |

Паника |

Медное |

Тверь |

|

Обрадово |

77 |

73 |

70 |

73 |

|

Выдропужск |

74 |

71 |

72 |

|

|

Паника |

82 |

78 |

||

|

Медное |

79 |

Сравнение флоры исследованных рек на уровне отделов показало, что состав криптофитовых водорослей в притоках был одинаковым и практически не отличался от разнообразия криптомонад в фитопланктоне р.Тверцы (табл. 5). Весьма схожими оказались фитоценозы диатомовых водорослей. Наибольшие различия проявились в составе альгоценозов жёлтозелёных, динофитовых и стрептофитовых водорослей.

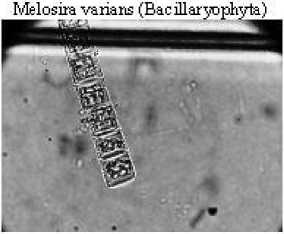

Видов, обнаруженных на всех станциях р.Тверцы и её притоках - 49, то есть 12 % общего богатства флоры всех рек. К ним относились Cyclotella radiosa (Grunow) Lemmermenn, Cyclotella meneghiniana Kutzing, Stephanodiscus hantzschii Grunow, Melosira varians C. Agardh, Asterionella formosa Hassal, Fragilaria capucina Desmazieres, Fragilaria construens (Ehrenberg) Grunow, Fragilaria acus (Kutzing) Lange-Bertalot, Cocconeis pediculus Ehrenberg, Cocconeis placentula Ehrenberg, Amphora ovalis (Kutzing) Kutzing, Nitzschia aciuclaris (Kutzing) W. Smith, Nitzschia acicularioides Hustedt, Nitzschia distans W. Gregory, Nitzschia palea (Kutzing) W. Smith, Nitzschia subacicularis Hustedt, Meridian circulare (Greville) C. Agardh, Meridian circulare var. constrictum (Ralfs) Van Heurck, Navicula cryptocephala Kutzing, Navicula radiosa Kutzing, Pediastrum tetras (Ehrenberg) Ralfs, Coelastrum microporum Nageli, Hyaloraphidium contortum Pascher & Korshikov, Monoraphidium arcuatum (Korshikov) Hindak, Monoraphidum contortum (Thuret) Komarkova-Legnerova, Monoraphidium griffithii (Berkeley) Komarkova-Legnerova, Tetraedron minimum (A. Braun) Hansgirg, Didymocystis inconspicua Korshikov, Didymocystis planctonica Korshikov, Scenedesmus armatus (R.

Chodat) R. Chodat, Desmodesmus communis (E. Hegewald) E. Hegewald, Desmodesmus spinosus (Chodat) E. Hegewald, Chlamydomonas globosa J.W. Snow, Chlamydomonas reinhardtii P.A. Dangeard, Chlamydomonas simplex Pascher, Planktothrix agardhii (Gomont) Anagnostidis & Komarek, Oscillatoria planctonica Woloszynska, Aphanizomenon flosaquae Ralfs ex Bornet & Flahault, Chrysococcus biporus Skuja, Chrysococcus rufescens G.A. Klebs, Synura uvella Ehrenberg, Chroomonas acuta Utermohl, Cryptomonas eras a Ehrenberg, Cryptomonas marssonii Skuja, Cryptomonas obovata Czosnowskii, Cryptomonas ovata Ehrenberg, Rhodomonas lens Pascher & Ruttner, Rhodomonas salina (Wislouch) D.R.A. Hill & R. Wetherbee, Trachelomonas volvocinopsis Svirenko. Фотографии некоторых водорослей представлены на рисунке 5.

Таблица 5

Р е di a st nun dup le x (C h lo г о phyt a)

A n ah a e na s c he i e m e t ie vi

Рис. 5 . Представители водорослей планктона р.Тверцы и её притоков

Степень таксономического сходства фитоценозов на уровне отделов фитопланктона по коэффициенту Сёренсена, %

|

Отделы |

Исследованные реки |

|||||

|

Тверца-Логовежь |

Тверца-Малица |

Тверца-Кава |

Логовежь-Малица |

Логовежь-Кава |

Малица-Кава |

|

|

Cryptophyta |

87 |

87 |

96 |

78 |

83 |

80 |

|

Bacillaryophyta |

69 |

70 |

68 |

75 |

69 |

78 |

|

Chrysophyta |

47 |

48 |

56 |

50 |

67 |

62 |

|

Chlorophyta |

44 |

34 |

48 |

56 |

50 |

53 |

|

Cyanobacteria |

46 |

33 |

42 |

42 |

67 |

67 |

|

Euglenophyta |

39 |

38 |

44 |

36 |

38 |

29 |

|

Streptophyta |

12 |

50 |

32 |

29 |

40 |

75 |

|

Xanthophyta |

29 |

15 |

29 |

0 |

50 |

0 |

|

Dinophyta |

18 |

18 |

0 |

100 |

0 |

0 |

Таблица б

Эколого-географические характеристики фитопланктона исследованных рек бассейна р.Тверцы

|

Характеристика вида |

Процент |

Характеристика вида |

Процент |

|

Распространение |

Местообитание |

||

|

космополиты |

94 |

планктонные |

48 |

|

бореальные |

3 |

обрастатели |

25 |

|

альпийские |

2 |

литоральные |

15 |

|

субтропические |

1 |

бентосные |

11 |

|

Зоны сапробности |

эпифиты |

1 |

|

|

олигосапробы |

34 |

Отношение к минерализации |

|

|

Р-мезосапробы |

55 |

индифференты |

83 |

|

а-мезосапробы |

10 |

олигогало бы |

10 |

|

полисапробы |

1 |

галофилы |

6 |

|

Отношение к pH |

мезогалобы |

1 |

|

|

индифференты |

70 |

||

|

алкалифилы |

26 |

||

|

ацидофилы |

4 |

||

По географическому распространению во флоре планктона исследованных рек преобладали виды-космополиты, которые были представлены во всех отделах водорослей; доля представителей других географических групп не превышала 6 %. Планктонные формы преобладали во всех отделах водорослей, кроме эвгленовых, среди которых доминировали литоральные организмы; значительную роль играли различного рода обрастатели и обитатели бентали. По отношению к pH окружающей среды преобладали индифференты, которых больше всего было среди зелёных и эвгленовых водорослей; в отделе диатомовых водорослей доминировали алкалифилы и алкалибионты. По отношению к минерализации воды во всех отделах преобладали индифференты; в отделе диатомовых водорослей больше всего было галофилов. По степени органической нагрузки на среду обитания преобладали бетамезосапробные организмы (показатели слабого и умеренного загрязнения толщи воды), далее по числу индикаторных видов следовали олигосапробы (показатели чистых вод) и виды, характеризующие промежуточные условия между олиго- и бетамезосапробностью. Эколого-географическая характеристика водорослей планктона представлена в таблице 6.

Заключение. В результате проведённого исследования альгофлоры планктона р.Тверцы и её притоков было идентифицировано 423 таксона водорослей рангом ниже рода, принадлежащие 9 отделам. Установлено, что флора исследованных рек формируется за счёт зелёных и диатомовых водорослей при значительном участии эвгленовых и синезелёных водорослей. В изменении флоры планктона от истока к устью р. Тверды прослеживалась дискретная континуальность. На формирование альгофлоры планктона исследованных рек значительное влияние оказывает их гидрохимический режим.

Основу флоры исследованных рек формировали широко распространённые виды, представленные в основном истинно планктонными организмами, планктёрами-обрастателями и литоральными формами, индифферентами по отношению к pH и минерализации воды, Р-мезосапробами.

Комиссаров А.Б. Фитопланктон реки Тверцы и ее притоков / А.Б. Комиссаров // Вести. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. 2017. № 3. С. 148-161.

Список литературы Фитопланктон реки Тверцы и её притоков

- Алекин О.А. 1970. Общая гидрохимия. Л.: Гидрометеоиздат. 444 с.

- Большая советская Энциклопедия. 1976. 3-е изд. Т. 25. Ч. 2. М.: Сов. энциклопедия. 632 с.

- Буркова Т.Н. 2010. Фитопланктон реки Сок (Среднее Поволжье)//Самарская Лука. Т. 17. №1 (23). С. 177-182.

- Волга и её жизнь. 1978. Л.: Наука. 350 с.

- Габышев В.А. 2009. Фитопланктон водоёмов бассейна средней Лены в районе проектируемого нефтепровода (Якутия, Россия)//Альгология. Т. 19. № 1. С. 103-112.

- Гончаров А.В. 1994. Фитопланктон малых рек Московского региона. Автореф. дис. … канд. биол. наук. М. 18 с.

- Горохова О.Г., Попченко И.И., Корнева Л.Г., Генкал С.И., Паутова В.Н. 2012. Дополнение к таксономическому списку водорослей фитполанктона Иваньковского водохранилища (Волжский плёс), Россия//Альгология. Т. 22. №1. С. 91-101.

- ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требования к отбору проб. 35 с.

- Григорьева И.Л., Ланцова И.В., Тулякова И.В. 2000. Геоэкология иваньковского водохранилища и его водосбора. Тверь, Конаково: Булат, 248 с.

- Китаев С.П. 2007. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. -Петрозаводск: Карельский научный центр РАН. 395 с.

- Корнева Л.Г. 2008. Альгофлора планктона водохранилищ Волжского бассейна//Ботанический журнал. Т. 93. № 11. С. 1673-1690.

- Кузьмин Г.В. 1975. Фитопланктон: видовой состав и обилие//Методика изучения биогеоценозов внутренних водоёмов. М. С. 73-87.

- Малашенков Д.В. 2009. Пространственно-временная изменчивость фитопланктона в реке Москве: автореф. дис. … канд. биол. наук. М. 24 с.

- Природа и хозяйство Калининской области. 1960. Калинин: КГПИ. 665 с.

- Романов Р.Е. 2006. Состав и структура альгоценозов равнинных рек бассейна Верхней Оби (на примере рек Барнаулка и Большая Лосиха): автореф. дис.… канд. биол. наук. Новосибирск. 20 с.

- Ростанец Д.В. 2011. Пространственно-временная структура фитопланктона нижнего течения реки Москвы: автореф. дис. … канд. биол. наук. М. 26 с.

- Старцева Н.А., Охапкин А.Г., Воденеева Е.Л., Рябова А.А. 2012. Таксономическая и эколого-географическая структура фитопланктона некоторых правобережных рек г. Нижнего Новгорода//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. №2 (3). С. 177-182.

- Фёдоров В.В. 1996. За щукой, жерехом, лещом. М.: ВНИРО. 224 с.

- Фомин Г.С. 1995. Вода: контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам: энциклопедический справочник. М.: Протектор. 624 с.

- Фролова Г.И. 2002. Фитопланктон малых рек Ярославской области: автореф. дис. …канд. биол. наук. М. 22 с.