Фитопланктон урбанизированного водоема (на примере оз. Восьмерка, г. Тольятти, Самарская область) II. Количественное развитие, доминирующие виды и оценка качества воды

Автор: Кривина Елена Сергеевна, Тарасова Наталья Геннадьевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 4-1 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

В данной статье проведен анализ количественных показателей развития фитопланктона оз. Восьмерка в период с 1991 г. по 2013 г., рассмотрен комплекс доминирующих видов водорослей по численности и биомассе, произведена оценка видового разнообразия, уровня трофности и качества воды.

Фитопланктон, численность, биомасса, доминирующие виды, видовое разнообразие, класс качества воды

Короткий адрес: https://sciup.org/148203846

IDR: 148203846 | УДК: 574.5

Текст научной статьи Фитопланктон урбанизированного водоема (на примере оз. Восьмерка, г. Тольятти, Самарская область) II. Количественное развитие, доминирующие виды и оценка качества воды

Водоемы урбанизированных территорий являются важным климатообразующим компонентом городского ландшафта, играют важную рекреационную и эстетическую роль. Однако со стороны города экосистемы подобных водоемов испытывают серьезную нагрузку, которая зачастую провоцирует развитие антропогенной эвтрофикации, а также токсификацию, заиление, аккумуляцию загрязняющих веществ [1, 5, 7, 17-20].

Изучение фитопланктона, его качественного состава и показателей количественного развития, помогает оценить экологическое состояние водоема, определить уровень цветения, трофности, класс качества воды, т.к. структура и функциональные особенности фитопланктона во многом определяют структуру и функционирование водных экосистем в целом. Все изменения в озерных экосистемах, в т. ч. и эвтрофирование, прежде всего, отражаются на сообществах автотрофных организмов [12].

Каскад Васильевских озер, расположенный на северо-востоке г. Тольятти, возник в современном виде в 50-60-х годах ХХ в. По литературным данным и имеющемуся картографическому материалу до заполнения Куйбышевского водохранилища существовало одно озеро – Б. Васильевское. Остальные озера, кроме Отстойника, образовались в результате затопления естественных понижений рельефа в этом районе грунтовыми водами, уровень которых поднялся при наполнении водохранилища.

На их экологическое состояние оказывают влияние многочисленные отдыхающие города, крупные поселения (с. Васильевка, дачные массивы), очистные сооружения ВАЗа и ТоАЗа.

Проведенные в конце 1980-х – начале 1990-х гг. исследования водоемов сотрудниками ИЭВБ

РАН оценили трофическое состояние значительной части озер на тот момент как гипертрофное [5].

С июня по октябрь 2013 г. сотрудниками лаборатории экологии простейших и микроорганизмов ИЭВБ РАН были возобновлены работы на этих водоемах. Среди прочих проводилось изучение альгофлоры планктона оз. Восьмерка, расположенного в Комсомольском районе г. Тольятти. Данный водоем окружен дачным массивом и испытывает значительную рекреационную нагрузку в летний период от многочисленных отдыхающих. Работы проводили с учетом сезонной динамики фитопланктона и его вертикального распределения.

Оз. Восьмерка расположено в южной части цепи Васильевских озер. Оно имеет неправильную, продолговатую форму. Длина водоема 700 м, объем – 395 000 м3, площадь около 12,88 га, максимальная глубина - 8,0 м, средняя - 3,1 м.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В данной работе представлены материалы, полученные при ежемесячном исследовании аль-гофлоры оз. Восьмерка, проводившиеся в период с июня по сентябрь 1991 г. и с июня по октябрь 2013 г. При этом в 90-ые годы ХХ в. изучение фитопланктона проводили, в основном, в прибрежной части водоема (раз в сезон учитывали его вертикальное распределение в глубоководной части), а в 2013 г. работы проводились в самой глубокой части озера, при этом учитывали детально вертикальное распределение водорослей в толще воды (в зоне хемоклина шаг отбора проб составлял 25 см).

Изучение фитопланктона озера проводилось по стандартным гидробиологическим методикам [4]. Пробы фитопланктона отбирали батометром Рутнера, объемом 2 л. В 1991 г. материал фиксировали материал раствором формалина, в 2013 г. – раствором Люголя и затем дофиксировали раствором формалина. Концентрацию проводили методом фильтрации 0,5 л через мембранный фильтр с диаметром пор 1 мкм с использованием насоса Комовского.

Концентрат пробы приводили к объему 10 мл. Для количественного подсчета водорослей использовали камеру Учинской объемом 0,01 мл. Для большей достоверности учета клеток просчитывали по 10 полос в двух повторах. Подсчет организмов вели под микроскопом «Биолар» (Польша) при увеличении в 600 раз.

Помимо численности вычисляли биомассу фитопланктона. Для этого пользовались методом приведенных геометрических фигур, разработанных Г.В. Кузьминым (1984) [2]. При этом форму клетки каждой водоросли приводили к определенной геометрической фигуре и вычисляли ее объем. Биомасса определялась в мг/л.

В качестве критериев разнообразия и вырав-ненности сообществ фитопланктона использовали информационные индексы Шеннона-Уивера и Пиелу, рассчитанные по численности и биомассе. Сходство альгофлоры оценивали с помощью коэффициента Серенсена [3,15].

Эколого-географический анализ альгофлоры проводили по данным, приведенным в определителях, основываясь при этом на наиболее известных и разработанных системах.

К доминирующим видам относили те, численность и биомасса которых составляла 10 и более % от общей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Уровень количественного развития фитопланктона в любом водоеме определяется сочетанием различных факторов среды (свет, температура, гидрохимический режим, морфометрические характеристики водоема, содержание биогенных элементов).

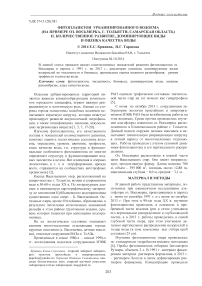

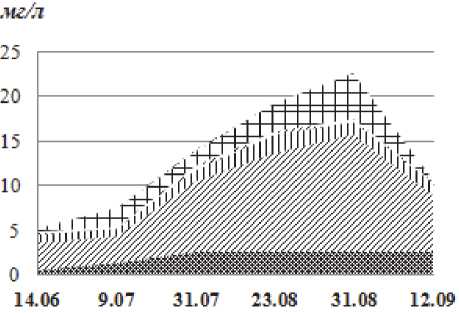

Кривая динамики численности фитопланктона в летне-осенний период 1991 г. носила одновершинный характер с максимумом в третьей декаде августа (рис. 1 А). При этом численность фитопланктона изменялась от 16,2 млн кл/л в июне до 55,1 млн кл/л в начале третьей декады августа (абсолютный максимум), затем шло постепенное снижение (конец третьей декады августа, сентябрь). По численности в течение всего периода исследования и в 1991 и в 2013 гг. преобладали представители отдела синезеленых водорослей (цианопрокариот) (более 50% от общей численности), была также заметна роль в ее формировании зеленых и диатомовых водорослей. Средняя численность фитопланктона за летне-осенний сезон в 1991 г. составила 40,1 млн кл/л.

В летне-осенний период 2013 г. картина динамики фитопланктона соответствовала таковой в 1991 г. и характеризовалась максимум количественных показателей в конце августа-начале сентября (рис. 1 Б). Численность фитопланктона изменялась от 106,4 млн кл/л в июне до 195,8 млн кл/л в начале сентября (абсолютный максимум), затем она постепенно снижалась до 48,1 млн кл/л в октябре (абсолютный минимум). Примечательно, что средняя численность фитопланктона в 2013 г. была более чем в 4 раза выше, чем в 1991 г. Основной вклад в формирование общей численности водорослей также на протяжении всего сезона вносили представители отдела синезеленые водоросли (цианопрокариоты). Однако их доля в формировании общей численности возросла и составила около 70%, в отдельные периоды (начало сентября) превышая 85%. Представители других отделов водорослей при этом играли незначительную роль в ее формировании. Средняя численность за летне-осенний сезон в 2013 г. составила 118,7 млн кл/л.

St Синезеленые ^Диатомовые 11 Зеленые ''■'Крипто фиговые J Прочие

Рис. 1. Сезонная динамика общей численности фитопланктона оз. Восьмерка и доля основных отделов водорослей в ее формировании в 1991 (А) и 2013 (Б) гг.

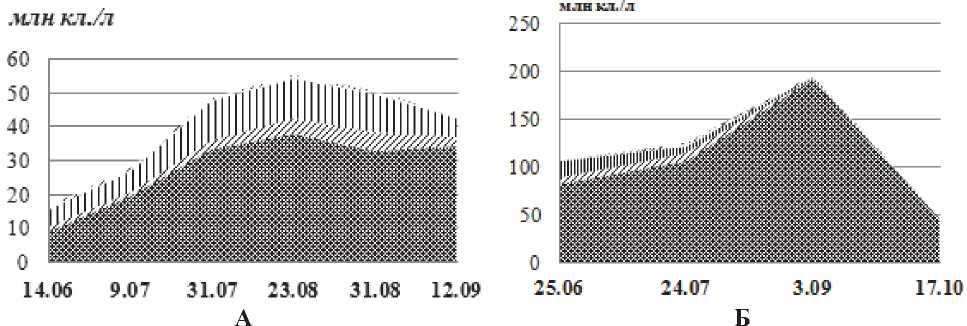

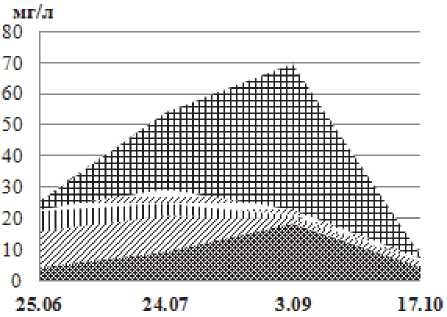

Биомасса фитопланктона в течение летнеосеннего сезона 1991 г. возрастала от 5,22 мг/л в июне до 22,6 мг/л в конце третьей декады августа (абсолютный максимум), затем шло ее постепен- ное снижение (сентябрь) (рис. 2 А). Основной вклад в формирование биомассы внесли представители отдела диатомовые водоросли. Второе место по вкладу в общую биомассу занимали ди- нофитовые водоросли, максимум развития которых пришелся в третью декаду августа. Средняя биомасса летне-осенний сезон 1991 г. 13,2 мг/л. В соответствии с классификацией Трифоновой (1990), оз. Восьмерка в 1991 г. по показателю средневегетационной биомассы можно отнести к группе эвтрофно-гипертрофных водоемов [11].

В 2013 г. биомасса фитопланктона увеличивалась от 25,7 мг/л в июне до 69,5 мг/л в начале сентября (абсолютный максимум), затем уменьшалась до 8,03 мг/л в октябре (абсолютный минимум) (рис. 2 Б). Основной вклад в ее формиро- вание, также как и в 1991 г., вносили представители отделов диатомовые и динофитовые водоросли, но при этом наблюдалось увеличение вклада в формирование биомассы динофитовых и мелкоклеточных сине-зеленых водорослей. Подобные изменения свидетельствуют об увеличении степени эвтрофирования вод и загрязнения среды [11,12]. Об этом также свидетельствует увеличившееся в 3 раза значение средне-сезонной биомассы (39,3 мг/л). Уровень трофности – гиперэвтрофный.

А

Б

me Синезеленые v. Диатомовые i Зеленые "Крипто фиговые I- Дино фиговые ^Прочие

Рис. 2. Сезонная динамика общей биомассы фитопланктона оз. Восьмерка и доля основных отделов водорослей в ее формировании в 1991 (А) и 2013 (Б) гг.

Из 146 видов, разновидностей и форм водрослей, зарегистрированных в 1991 г., в ранг доминирующих вошло 7 видов по численности и 4 вида по биомассе. В 2013 г. из 227 таксонов рангом ниже рода к комплексу доминант по численности можно отнести в общей сложности 5 видов, по биомассе – 5 видов (табл. 1).

В 1991 г. по численности в течение всего летне-осеннего сезона стабильно доминировали Microcystis pulverea и M. aeruginosa из отдела сине-зеленые водоросли (цианопрокариоты). В отдельные периоды к комплексу доминант присоединялись различные представители нитчатых синезеленых ( Planktothrix agardhii , Leptolyngbya fragilis, Planktolyngbya limnetica) и зеленых (Dictyosphaerium subsolitarium) водорослей, но их уровень доминирования не был значительным (менее 20% от общей численности). Microcystis aeruginosa входит в ранг доминант по численности в начале июля и остается стабильным доми-нантом до конца сезона исследования, постепенно увеличивая уровень доминирования до значительного во время «цветения» воды (от 11 до 29% от общей численности).

В 2013 г. комплекс доминирующих по численности видов водорослей полностью состоял из цианопрокариот. При этом преоблада- ли нитчатые безгетероцистные формы, относимые ранее к роду Oscillatoria. Данное состояние озер (с круглогодичной вегетацией представителей рода Oscillatoria) в ХХ в. ряд авторов называют «осцилляториевой болезнью» и связывают с их интенсивным эвтрофированием. С. Reynolds с соавторами, отмечая своеобразие водоемов с преобладанием Oscillatoria agardhii, Oscillatoria redekei, Oscillatoria limnetica Lemm., обозначили группу этих видов как планктотрихетовый (S1) тип [16]. Уровень доминирования в летний период значительный, в осенний период – жесткий.

По биомассе в 1991 г. комплекс доминирующих видов водорослей в течение всего периода исследования состоял их представителей отдела диатомовых водорослей – Synedra ulna и Cyclotella radiosa , уровень доминирования которых был заметным, но в большинстве случаев незначительный. В июле в состав доминант входил Ceratium hirundinella (отдел динофитовые водоросли). Заметный уровень доминирования этого вида по биомассе при относительно невысокой численности связан с чрезвычайно крупными размерами клеток. Хочется отметить, что все вышеперечисленные доминанты являются показателями эвтрофного состояния водоема [12]. В соответствии с классификацией Хатчинсона

|

(1967), опираясь на качественный и количествен- 1991 г. можно отнести к эвтрофно-ный состав доминирующего по биомассе ком- гипертрофному с заметным доминированием диа-плекса водорослей, фитопланктон оз. Восьмерка в томовых и динофитовых водорослей [12, 13]. Таблица 1. Комплекс доминирующих по численности и биомассе видов водорослей в оз. Восьмерка |

||||

|

Доминанты |

по численности |

по биомассе |

||

|

14.06.1991 |

Microcystis pulverea (Wood) Forti emend. Elenk. |

16% |

Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr. |

17% |

|

Dictyosphaerium subsolitarium von Goor |

11% |

Cyclotella radiosa (Grun.) Lemm. |

10% |

|

|

09.07.1991 |

Microcystis pulverea |

23% |

Ceratium hirundinella (O. F. M.) Scrank |

24% |

|

Planktothrix agardhii (Gomont) Anagn. et Kom. |

13% |

Synedra ulna |

15% |

|

|

Microcystis aeruginosa |

11% |

Cyclotella radiosa |

11% |

|

|

31.07.1991 |

Microcystis aeruginosa |

27% |

Synedra ulna |

27% |

|

M. pulverea |

11% |

Cyclotella radiosa |

12% |

|

|

Ceratium hirundinella |

10% |

|||

|

23.08.1991 |

Microcystis aeruginosa |

28% |

Cyclotella radiosa |

19% |

|

Synedra ulna |

18% |

|||

|

Ceratium hirundinella |

15% |

|||

|

31.08.1991 |

Microcystis aeruginosa |

29% |

Cyclotella radiosa |

23% |

|

Ceratium hirundinella |

22% |

|||

|

Synedra ulna |

15% |

|||

|

12.09.1991 |

Microcystis aeruginosa |

22% |

Cyclotella radiosa |

22% |

|

Leptolyngbya fragilis (Gom.) Anag. Et. Kom. |

17% |

Stephanodiscus hantzschii Grun. |

19% |

|

|

Planktolyngbya limnetica (Lemm.) Kom.-Legn. et Gronb. |

15% |

|||

|

Planktothrix agardhii (Gomont) Anagn. et Kom. |

11% |

|||

|

25.06.2013 |

Planktolyngbya limnetica |

30% |

Cyclotella radiosa |

15% |

|

Limnotrix redekei (Van Goor) Meff. |

13% |

|||

|

24.07.2013 |

Planktothrix agardhii |

17% |

Ceratium hirundinella |

43% |

|

Aphanozomenon flos-aquae (L.) Ralfs. |

14% |

Synedra ulna |

12% |

|

|

Aphanizomenon Klebahnii (Elenk.) Pechar et Kalina |

11% |

|||

|

Planktolyngbya limnetica |

10% |

|||

|

03.09.2013 |

Planktothrix agardhii |

44% |

Ceratium hirundinella |

66% |

|

Aphanozomenon flos-aquae |

22% |

Planktothrix agardhii |

14% |

|

|

Planktolyngbya limnetica |

14% |

|||

|

17.10.2013 |

Planktothrix agardhii |

40% |

Planktothrix agardhii |

36% |

|

Planktolyngbya limnetica |

10% |

Cryptomonas curvata Ehr. |

12% |

|

В 2013 г. комплекс помимо указанных видов в состав доминирующего по биомассе комплекса видов водорослей входили нитчатые цианопрокариоты ( Planktothrix agardhii ) и представители отдела криптофитовых ( Cryptomonas curvata ) водорослей. Все вышеуказанные виды водорослей являются показателями эвтрофного состояния водоема. Начиная с июля месяца в водоеме отмечалось жесткое доминирование по биомассе со стороны одного из видов: либо Ceratium hirundinella, либо Planktothrix agardhii . Подобный состав и структура доминирующего комплекса планктонных водорослей свойственны, как правило, нестабильным экосистемам с большим воздействием внешних непредсказуемых факторов, в т. ч. антропогенной нагрузки [6, 9]. В соответствии с классификацией Хатчинсона (1967)

фитопланктон оз. Восьмерка можно отнести к эвтрофно-гипертрофному с жестким доминированием синезеленых и динофитовых водорослей [13].

Показатели видового разнообразия и выравненности сообщества были стабильно высокими в 1991 г. (средний индекс Шеннона по численнности 4,35, по биомассе – 4,19, выравненность по Пиелу по численности 0,68, по биомассе – 0,66) (табл. 2). Это связано с тем, что доминирование массовых видов как по численности, так и по биомассе было заметным, но не жестким. Доли доминирующих видов в формировании общей численности и биомассы были примерно равными. В течение большей части вегетационнного сезона (с июня до третьей декады августа) индексы Шеннона и Пиелу оставались примерно на одном уровне. Максимальные значения видового разнообразия и выравненности (индекс Шеннона по численности 4,83, по биомассе 4,88, выравненности по Пиелу по численности и по биомассе – 0,74) отмечались в первой половине июня, когда большая часть фитопланктонаа была представлена мелкоклеточными хлорококковыми водорослями. Минимальные показатели индексов Шеннона и Пиелу (3,92 и 0,63), рассчитанные применительно к численности, были зафисированы в сентябре и были связаны с активным развитием мелкоклеточных синезеленх водорослей (Microcystis aeruginosa, Leptolyngbya fragilis, Planktolyngbya limnetica). Однако они не оказывали значительного влияния на формирование общей биомассы фитопланктона, поэтому показатели разнообразия и выравненности относительно биомассы были высокими. Минимальные показатели индексов Шеннона и Пиелу (3,78 и 0,59), рассчитанные применительно к биомассе, были зарегистрированы в третьей декаде августа и были связаны во многом с активной вегетацией Cyclotella radiosa и Ceratium hirundinella. Представители этих видов водорослей имеют значительные размеры, но относительно малочисленны, поэтому на показатели разнообразия и вырав-ненности, рассчитанные применительно к численности фитопланктона, они влияния не оказали.

В 2013 г. наблюдалось снижение видового разнообразия и уменьшение выравненности сообщества по сравнению с 1991 г. (средний индекс Шеннона по численнности 3,06, по биомассе – 3,15, выравненность по Пиелу по численности 0,53, по биомассе – 0,57). Уровень доминирования отдельных видов водорослей был значительным или жестким. Комплекс доминирующих был либо явно монотипичным, либо полидоминантным, но с неравнозначными компонентами. В течение вегетационного сезона наблюдалось снижение уровня видового разнообразия и выравненности от высокого в июне (максимальные значения) до низкого в сентябре (минимальные значения). Это было связано с усилением доли Planktothrix agardhii в формировании общей численности и Ceratium hirundinella в формировании биомассы. В октябре уровень видового разнообразия и выравненности несколько увеличился. Это было связано с уменьшением роли Ceratium hirundinella в формировании биомассы и увеличением влияния некоторых криптофитовых, в первую очередь Cryptomonas curvata.

Одним из важнейших показателей морфофункциональной структуры сообществ гидрофионтов являются их размерные характеристики. Средние объемы клеток фитопланктона оз. Восьмерка в 1991 г. (1893 ± вклада размерных фракций в численность альгоценозов (среднеценотический объем клетки W, мкм3) показал, что и в 1991 г., и в 2013 г., в исследумом водеме преобладали мелкоклеточные водоросли (табл. 3).

Таблица 2. Индекс видового разнообразия

Шеннона и коэффициент выравненности по Пиелу

|

Индекс Шеннона |

Выравненность по Пиелу |

|||

|

Ч |

Б |

Ч |

Б |

|

|

14.06.1991 |

4,83 |

4,88 |

0,74 |

0,74 |

|

09.07.1991 |

4,27 |

4,09 |

0,69 |

0,66 |

|

31.07.1991 |

4,18 |

4,15 |

0,65 |

0,65 |

|

23.08.1991 |

4,39 |

4,04 |

0,69 |

0,63 |

|

31.08.1991 |

4,54 |

3,78 |

0,71 |

0,59 |

|

12.09.1991 |

3,92 |

4,17 |

0,63 |

0,67 |

|

25.06.2013 |

4,1 |

4,5 |

0,69 |

0,76 |

|

24.07.2013 |

3,9 |

3,2 |

0,68 |

0,55 |

|

03.09.2013 |

2,11 |

2,01 |

0,33 |

0,38 |

|

17.10.2013 |

2,14 |

2,89 |

0,42 |

0,57 |

Ч – численноть; Б – биомасса

Таблица 3. Показатели размерной структуры сообществ фитопланктона оз. Восьмерка и достоверность различий между ними по t-критерию

|

Показатель размерной структуры сообществ |

1991 г. |

2013 г. |

t-критерий |

|

lgW |

2,77±0,08 |

2,41±0,08 |

3,4 |

|

H W |

3,19 ±0,14 |

3,59±0,01 |

2,3 |

164 мкм3) и 2013 г. (2318 ± 234 мкм3) статистически достоверно не различались. Учет

Среднеченотические объемы были достоверно больше в 2013 г. (882±158 мкм), чем в 1991 г. (366 ± 54 мкм) за счет преобладания в планктоне крупноклеточных динофитовых водорослей. В качестве критерия сложности размерной структуры альгоценозов был испоьзован информационный индекс H W , рассчитанный по объемам клеток отдельных популяций [10]. Значение этого индекса в 1991 г. было достоверно выше, чем в 2013 г., что характеризует альгоце-ноз 1991 г. как более сложный. Упрощение размерной структуры фитопланктона и ее смещение в сторону более крупноклеточных видов, вероятно, были следствием изменение антропогенной нагрузки и последующее эвтрофирование водоема.

Данные сапробиологического анализа показали, что средневегетационные индексы сапробно-сти в 1991 г. составили 1,89 по численности и 1,91 по биомассе, в 2013 г. 1,90 по численности, 1,84 по биомассе (табл. 4), что позволило охарактеризовать изучаемый водоем как β-мезосапробный, умеренно загрязненный с III классом качества вод на протяжении всего периода исследований.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, определяющую роль в формировании общей численности оз. Восьмерка на протяжении всего периода исследования играли синезеленые водоросли (цианопрокариоты). В 1991 г. также была заметна роль зеленых и диа- томовых водорослей, но в 2013 г. их вклад в формирование общей численности был незначителен. Картина динамики численности носила одновершинный максимум с максимумом в конце авгу-ста-начале сентябре. В 2013 г. по сравнению с 1991 г. показатели численности фитопланктона возросли примерно в 3 раза.

Таблица 4. Результаты сапробиологического анализа вод оз. Восьмерка

|

Индекс сапробности |

Зона сапробности |

Класс качества воды |

|||

|

численность |

биомасса |

численность |

биомасса |

||

|

14.06.1991 |

1,88 |

2,01 |

β |

β |

III |

|

09.07.1991 |

1,85 |

1,81 |

β |

β |

III |

|

31.07.1991 |

1,92 |

1,89 |

β |

β |

III |

|

23.08.1991 |

1,90 |

1,83 |

β |

β |

III |

|

31.08.1991 |

1,95 |

1,80 |

β |

β |

III |

|

12.09.1991 |

1,85 |

2,08 |

β |

β |

III |

|

25.06.2013 |

1,78 |

1,82 |

β |

β |

III |

|

24.07.2013 |

1,85 |

1,74 |

β |

β |

III |

|

03.09.2013 |

1,95 |

1,71 |

β |

β |

III |

|

17.10.2013 |

2,01 |

2,08 |

β |

β |

III |

Основной вклад в формировании биомассы вносили диатомовые и динофитовые водоросли. В 2013 г. наблюдалось увеличение роли в формировании биомассы динофитовых и синезеленых водорослей, что является признаком увеличения уровня трофии вод. По показателю средневегетационной биомассы наблюдалось увеличение класса трофности: от эвтрофно-гипертрофного в 1991 г. до гиперэвтрофного в 2013 г.

Комплекс доминирующих водорослей в 2013 г. по сравнению с 1991 г. был менее разнообразен, сила доминирования выше. В ходе исследования было отмечено в 2013 г. массовое развитие нитчатых безгетероцистных форм водорослей, относимыми ранее к роду Oscillatoria , что может свидетельствовать о начале в изучаемом водоеме так называемой «осцилляториевой болезни». Также в 2013 г. наблюдалось снижение видового разнообразия и уменьшение выравненности сообщества по сравнению с 1991 г.

По данным сапробиологического анализа оз. Восьмерка на протяжении всего периода исследований можно было отнести к классу β-мезосапробных водоемов, с III классом качества вод.

Список литературы Фитопланктон урбанизированного водоема (на примере оз. Восьмерка, г. Тольятти, Самарская область) II. Количественное развитие, доминирующие виды и оценка качества воды

- Иванова М.Б. К вопросу об определении состояния озёрных экосистем при антропогенном воздействии//Журн. биол. внутр. вод. 1997. № 1. С.5-12.

- Кузьмин Г.В. Фитопланктон. Видовой состав и обилие//Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М.: Наука, 1975. С. 73-87.

- Мегарран Э. Экологическое разнообразие и его измерение. М.: Мир, 1992. 184 с.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М., 1975. 240 с.

- Номоконова В.И., Выхристюк Л.А., Тарасова Н.Г. Трофический статус Васильевских озёр в окрестностях г. Тольятти//Известия Самарского научного центра РАН. 2001. Т. 3. № 2. С. 274-283.

- Охапкин А.Г. Видовой состав фитопланктона как показатель условий существования в водотоках разного типа//Бот. журн. 1998. Т. 83. № 9. С. 1-13.

- Розенберг Г.С., Гелашвили Д.Б., Зинченко Т.Д., Перешивайлов Л.А. Об экологической паспортизации городских водоёмов//Известия Самарского научного центра РАН. 2001. Т. 3. № 2. С. 254-273.

- Романенко В.И., Кузнецов С.И. Экология микроорганизмов пресных водоемов. Л., 2004. 288 с.

- Старцева Н.А., Охапкин А.Г., Юлова Г.А. Фитопланктон как индикатор качества воды малых городских озёр//Проблемы регионального экологического мониторинга: Мат-лы I Научно-практ. конф. Нижний Новгород, 2002. С. 135.

- Старцева Н.А., Охапкин А.Г. Состав и структура фитопланктона некоторых пойменных озер культурного ландшафта (на примере г. Нижнего Новгорода.//Биология внутренних вод. 2003. № 4. С. 35-42.

- Трифонова И.С. Экология и сукцессия озёрного фитопланктона. Л.: Наука, 1990. 183 с.

- Трифонова И.С. Закономерности изменения фитопланктонных сообществ при эвтрофировании озер: Дис.. д-ра биол. наук в форме научного доклада. СПб., 1994. 77 с.

- Фитопланктон Нижней Волги: водохранилища и низовье реки. С-Пб: «Наука», 2003. 230 с.

- Шмидт В.М. Математические методы в ботанике. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. 288 с.

- Reynolds C.S., Huszar V., Kruk C., L. Naselli-Flores, Melo S., 2002. Towards a functional classification of the freshwater phytoplankton. Journal of Plankton Research 24: 417-428.

- Зибарев А.Г., Розенберг Г.С., Саксонов С.В., Абакумов Е.В., Бакиев А.Г., Быков Е.В., Васильева А.В., Васюков В.М., Гелашивили Д.Б., Евланов И.А., Епланова Г.В., Зибарев С.С., Зинченко Т.Д., Иванов М.Н., Иванова А.В., Иглин В.Б., Костина Н.В., Кудинова Г.Э., Кузнецова Р.С., Кузовенко А.Е., Лифиренко Д.В., Максимова Е.Ю., Минеев А.К., Пыршева М.В., Раков Н.С., Розенберг А.Г., Рощевский Ю.К., Селезнев В.А., Сенатор С.А., Файззулин А.И., Шитиков В.К., Юрина В.С. Институт экологии Волжского бассейна РАН и город Тольятти. Экологические инновации для устойчивого развития города. Аналитический доклад / Под ред. чл.-корр. РАН А.Г. Зибарева, чл.-корр. РАН Г.С. Розенберга, проф. С.В. Саксонова. Тольятти, 2012. 88 с.

- Зибарев А.Г., Кудинова Г.Э., Лифиренко Д.В., Пыршева М.В., Розенберг Г.С., Рощевский Ю.К., Саксонов С.В., Сенатор С.А., Юрина В.С. Экологический атлас, Тер КСООС, экоаудит территории и рекомендации к действию для мэра города Тольятти//Известия Самарского научного центра РАН. 2012. Т. 14, № 1. С. 32-42.

- Сенатор С.А., Саксонов С.В., Ужамецкая Е.А. Растительный покров Тольятти: история изучения//Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2013. Т. 22, № 4. С. 191-200.

- Розенберг Г.С., Гелашвили Д.Б., Евланов И.А.,Зибарев А.Г., Зибарев С.С., Зинченко Т.Д., Иванов М.Н., Костина Н.Г., Кудинова Г.Э., Кузнецова Р.С., Родимов И.О., Розенберг А.Г., Саксонов С.В., Сенатор С.А., Фирулина И.Н., Хасаев Г.Р., Шиманчик И.П., Шитиков В.К., Юрина В.С. Устойчивое развитие Волжского бассейна: мифы -утопии -реальность…/Под ред. чл.-корр. РАН В.М. Захарова, чл.-корр. РАН Г.С. Розенберга. проф. Г.Р. Хасаева. Тольятти: Кассандра, 2012. 226 с.