Фитопланктон высокоминерализованных рек Приэльтонья

Автор: Горохова Ольга Геннадьевна, Зинченко Татьяна Дмитриевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 5-5 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований фитопланктона семи высокоминерализованных рек Приэльтонья (2008, 2012-14 гг.). Выявлено 116 таксонов водорослей из 7 систематических отделов, дана характеристика таксономической структуры. Диатомовые водоросли (Bacillariophyta) являются ведущими по видовому богатству и количественному развитию. Наибольшая численность и биомасса фитопланктона регистрировались в устьевых участках рек. Выявлены массовые виды ( Chaetoceros muelleri Lemm., Nitzschia closterium Ehr., Amphora coffeaeformis (Ag.) Kütz., Achnanthes brevipes Ag., виды родов Thalassiosira, Cyclotella, Dunaliella ), принадлежащие к широко распространенным эвригалинным таксонам. Изменение численности и биомассы фитопланктона не зависит от уровня минерализации в реках, удельное видовое богатство отрицательно коррелирует с величиной солености. Отмечено изменение структурных характеристик альгоценозов с выявлением монодоминантных сообществ в диапазоне минерализации от 6,6 до 41,4 г/л.

Соленые реки, оз. эльтон, фитопланктон, численность, биомасса

Короткий адрес: https://sciup.org/148203457

IDR: 148203457 | УДК: 582.574.2

Текст научной статьи Фитопланктон высокоминерализованных рек Приэльтонья

П риродно-территориальный комплекс При-эльтонье в аридной зоне Прикаспийской низменности представляет собой феномен ландшафта солянокупольной тектоники в мало нарушенном массиве опустыненных степей [14]. В настоящее время он имеет статус природного парка «Эльтонский», который решает проблему сохранения ценных комплексов и объектов, обеспечивая возможность оптимизации природопользования в условиях антропогенного воздействия на территории Приэльтонья [6].

Изучение фитопланктона рек, впадающих в оз. Эльтон, осуществляется в рамках комплексных многолетних исследований экологического состояния водных объектов Приэльтонья, оценки биоразнообразия гидробионтов и структуры их сообществ в условиях значительного градиента минерализации [8, 9].

Первые гидробиологические изыскания, проведенные в окрестностях оз. Эльтон, относятся к началу ХХ в. В работе «О микрофауне водоемов окрестностей Эльтона и Баскунчака» [3] содержатся фаунистические данные, однако авторы упоминают и о двух видах фитофлагеллят: Dunaliella salina Teod. и Asteromonas gracilis Artari. Эти водоросли были встречены в самом оз. Эльтон («у устьев рек Хара и Большая Само-рода» [3], стр. 58), D. salina была найдена в реках Малая и Б. Саморода (ранее Б.Сморогда). В дальнейшем (1998 и 2001 гг.) фитопланктон рек Приэльтонья изучали сотрудники Волгоградско-

го отделения ГосНИОРХ [13], которые приводят данные о таксономическом составе, преобладающих видах, а также количественном развитии фитопланктона. Основу видового богатства повсеместно формировали диатомовые водоросли, тогда как представители других отделов значительно уступали им по числу видов. Структурообразующие виды были выделены авторами по вкладу в численность/биомассу фитопланктона и по частоте встречаемости. К их числу в различных реках относились представители отдела Ba-cillariophyta – Cyclotella meneghiniana Kütz., Chaetoceros muelleri Lemm., Achnanthes brevipes Ag., Navicula sp. и отдела Cryptophyta – Cryptomonas erosa Ehr., C. ovata Ehr., Rhodomonas sp. На отдельных участках р. Хара авторы отмечали массовое развитие видов Euglenophyta – Eu-glena texta (Duj.) Hubner, E. polymorpha Dang.

Сведения о современном состоянии фитопланктона рр. Хара, Ланцуг, М. Саморода, Солянка, приводятся в публикациях Т.Н. Бурковой, обработавшей предоставленный ей материал, собранный сотрудниками лаборатории экологии малых рек в августе 2006, 2008-2011 гг. и в мае 2011 г. Автор приводит данные о таксономическом составе альгофлоры планктона рек, указывая на ведущую роль диатомовых водорослей (32-42% видового состава), а также цианопрокариот и зеленых водорослей (20-22%). Список аль-гофлоры приводится для р. Хара, он включает 219 видов и внутривидовых таксонов [4,5].

Сезонная, годовая и пространственная изменчивость таксономического состава альгофлоры в условиях значительного градиента минерализации требует проведения дальнейших исследований и детального анализа количественных и структурных характеристик фитопланктона.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материал представлен пробами фитопланктона, отобранными 12-14 августа 2008 г., 17-19 мая и 13-15 августа 2012 г., 13-15 августа 2013 г. 1217 мая и 13-17 августа 2014 г. на участках среднего течения и в устьях рек Хара, Ланцуг, Чернавка, Солянка, Б. Саморода, М. Саморода и Карантин-ка. На участках верхнего течения рек, в связи с отсутствием постоянного стока, отбор проб осуществлялся в отдельные периоды. Сбор и обработка проб для определения количественных показателей фитопланктона проведены по общепринятым гидробиологическим методикам [10]. Пробы, зафиксированные раствором Люголя, концентрировали фильтрацией через мембранные фильтры с диаметром пор около 1 мкм с применением вакуумного насоса. Определение, подсчет и измерение водорослей проводили в камере типа «Учинская», объемом 0,01 мл. Биомасса фитопланктона вычислена счетно-объемным методом. К доминирующим отнесены виды, численность или биомасса которых составляла не менее 10% от общей величины, к субдоминантам - виды с численностью (биомассой) равной от 5 до 10%. Всего было собрано и обработано более 80 альго-логических проб планктона. Для характеристики сообществ использовали показатели: общее видовое богатство (число видов в альгофлоре), удельное видовое богатство (число видов в пробе), численность (млн кл/л), биомассу (мг/л), индексы видового разнообразия Шеннона (H), и вырав-ненности Пиелу (Е). Под частотой доминирования понимали количество проб, в которых вид доминирует (в процентах от общего для реки числа проб). Рассчитывали коэффициент корреляции Пирсона (р < 0,05).

Питание соленых рек, впадающих в оз. Эльтон происходит за счет подземных вод и атмосферных осадков. Для рек характерны сезонные колебания уровня воды: весной после таяния снега они наполняются, в летний период глубины уменьшаются. Верховья рек обычно пересыхают летом, а наполнение водой отмечается в русловых участках среднего и нижнего течения. Гидрологогидрохимический режим р. Хара отличается тем, что в период весеннего половодья в нее осуществляется попуск волжских вод через систему каналов. Прогрев воды в реках происходит быстро: так, во второй декаде мая 2012 и 2014 гг. температура воды достигала 14,8-22,5 и 19,2-33,4 °С соответственно, и оставалась в пределах указанных величин в летне-осенний период. Скорость течения изменяется от 0,2 до 0,4 м/сек. Величина рН характеризует воды рек как слабощелочные и щелочные (6,9-9,2). Реки Приэльтонья в разной степени загрязняются в результате антропогенного воздействия, а в приустьевой части также по причине концентрации гнездящихся водоплавающих и околоводных птиц [8, 9].

По минерализации, в соответствии с классификации О.А. Алекина [2], реки-притоки оз. Эльтон можно разделить на 2 группы: солоноватые (с минерализацией от 1 до 25 г/л), к ним относятся рр. Хара, Ланцуг и Б. Саморода и реки с морской соленостью (25-50 г/л) - Чернавка и Солянка. В первой группе рек минерализация увеличивается от верховьев к устью, во второй диапазон изменения солености по длине реки меньше (табл. 1). Преобладающими анионами в реках Чернавка, Солянка, М. Саморода являются ионы хлора; в реках Хара, Ланцуг и Б. Саморода содержание ионов хлора и сульфатных ионов изменяется по длине реки [12]. По преобладающим катионам вода в реках относится к натриевой, натриймагниевой или магниевой группе. Концентрации основных биогенных элементов (минерального азота и общего фосфора) в реках высокие, отмечена обратная зависимость содержания общего фосфора от уровня минерализации [12]. Концентрации кремния были типичными для поверхностных вод Волжского бассейна [12]. В табл. 1 представлены некоторые гидрологогидрохимические характеристики рек Приэльто-нья в местах отбора проб.

Таблица 1. Гидролого-гидрохимические характеристики рек в местах отбора проб

|

Река |

Длина, км** |

Глубина, м* |

Температура, °С* |

Минерализация, г/л*** |

||

|

верхнее течение |

среднее течение |

нижнее течение (устье) |

||||

|

Чернавка |

5,2 |

0,15-0,75 |

18,5-31,5 |

29,6 28,1-31,0 |

28,5 27,5-30,0 |

28,1 17,2-32,0 |

|

Солянка |

6,7 |

0,05-0,80 |

19,2-30,2 |

27,10 25,7-28,6 |

26,10 24,0-27,6 |

27,20 25,2-29,0 |

|

Хара |

46,4 |

0,03-0,65 |

16,1-33,4 |

11,5 |

8,4 6,6-10,0 |

18,7 11,7-41,4 |

|

Ланцуг |

19,9 |

0,10-0,45 |

14,8-30,1 |

- |

6,3 5,9-7,0 |

15,8 10,6-30,0 |

|

Б. Саморода |

24,3 |

0,02-0,60 |

19,2-26,5 |

- |

9,0 7,6-9,8 |

11,5 10,0-15,0 |

|

М. Саморода |

10,3* |

0,05-0,25 |

24,3-25,8 |

- |

- |

180,3 |

|

Карантинка |

2,4* |

0,01-0,05 |

17,6-28,1 |

- |

9,3 |

- |

* измерения проведены в период сбора альгологических проб; **расчетные данные выполнены Е.М. Белозеровой (каф. гидрологии суши МГУ); рр. М. Саморода и Карантинка – по [6]; *** данные аккредитованной гидрохимической лаборатории ООО «Центр мониторинга водной и геологической среды» г. Самара; над чертой – средние значения, под чертой – диапазон.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

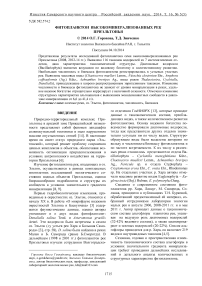

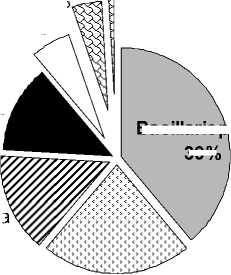

Таксономический состав. Фитопланктон соленых рек представлен 116 таксонами водорослей, относящихся к 7 систематическим отделам (табл. 2). Основу альгофлоры формировали виды и разновидности Bacillariophyta (диатомовые) – 39% от общего видового списка (табл. 2, рис. 1); их доля в отдельных реках составляла от 27 (М. Саморода) до 61% (Ланцуг). В таксономическом отношении диатомовые водоросли – одна из основных групп планктона речных систем. Их значимая роль в соленых реках была сопоставима с долей в альгофлоре континентальных минерализованных водоемов [17, 20, 22].

Cyanoprokaryota (цианопрокариоты) составляли 22% альгофлоры планктона рек, доля их в разных водотоках меняется от 14 до 27% (рис. 1). Видовое богатство этой группы связано с толерантностью некоторых представителей к условиям повышенной минерализации [17, 19]. Кроме того, обилие видов этих двух отделов в неглубоких соленых реках объясняется особенностями проникновения в водную толщу типичных обитателей придонного горизонта в условиях высокой плотности соленых вод.

Таблица 2. Таксономический состав водорослей фитопланктона соленых рек, впадающих в оз. Эльтон (n=80)

|

Отделы |

Хара |

Большая Саморода |

Ланцуг |

Чернавка |

Солянка |

Карантинка |

Малая Саморода |

Всего |

|

Cyanoprokaryota |

14 |

13 |

7 |

7 |

9 |

4 |

3 |

26 |

|

Chrysophyta |

1 |

1 |

||||||

|

Bacillariophyta |

27 |

30 |

32 |

16 |

16 |

6 |

3 |

45 |

|

Dinophyta |

4 |

1 |

1 |

5 |

||||

|

Cryptophyta |

7 |

5 |

6 |

5 |

4 |

1 |

7 |

|

|

Euglenophyta |

12 |

5 |

2 |

3 |

3 |

3 |

15 |

|

|

Chlorophyta |

13 |

6 |

3 |

5 |

3 |

1 |

5 |

17 |

|

Всего |

78 |

60 |

51 |

36 |

35 |

15 |

11 |

116 |

Cryptophyta 6%

Dinophyta 4%

й

Chrysophyta 1%

Chlorophyta 15%

Euglenophyta 13%

39%

Cyanoprokaryota 22%

Bacillariophyta

А

Рис. 1. Соотношение видов водорослей разных отделов в альгофлоре планктона соленых рек: А - общая характеристика; Б – в реках

Виды отдела Chlorophyta занимают третье-четвертое место по значению в формировании альгопланктона соленых рек Приэльтонья (рис. 1, табл. 2). В составе зеленых водорослей встречается не более 3-13 видов в реках, независимо от уровня их минерализации. Они представлены в первую очередь формами, способными выдерживать значительные концентрации солей: фитоф-лагеллятами из родов Dunaliella, Tetraselmis, Asteromonas. Более 50% видов зеленых водорослей (порядка Chlorococcales) характерны для планктона солоноватой р. Хара.

Эвгленовые водоросли (15 видов) в планктоне отдельных рек представлены единичными видами (табл. 2). В отличие от пресных водоемов, где условия развития для этой группы водорослей обычно благоприятны, в высокоминерализованных реках Euglenophyta наиболее чувствительны к воздействию экстремальных факторов.

Криптофитовые водоросли в реках-притоках оз. Эльтон формируют около 6% видового состава, выделяясь относительным разнообразием в планктоне солоноватых рр. Ланцуг, Хара и Б. Саморода. В отличие от других групп водорос- лей, представители отдела динофитовых встречены эпизодически в трех реках (табл. 2), а золотистые (Mallomonas sp.) единичны в среднем течение р. Хара. Наибольшим видовым богатством в период исследований (2008, 2012-2014 гг.) характеризовался фитопланктон солоноватой р. Хара (табл. 2).

Структурные и количественные характеристики альгоценозов планктона.

В структуре альгоценозов высокоминерализованных рек количественное развитие фитопланктона определяли Bacillariophyta с преобладанием их типично планктонных форм: Chaetoceros muel-leri Lemm., Nitzschia closterium Ehr., Thalassiosira weissflogii (Grun.) G.Fryxell & Hasle, Thalassiosira sp., Cyclotella meneghiniana Kütz., Cyclotella sp. В тоже время в планктоне регистрировались и представители бентоса, такие как: Amphora cof-feaeformis (Ag.) Kütz., Navicula pygmaea Kütz.,

Navicula sp., Achnanthes brevipes Ag. и некоторые другие. Постоянное преобладание диатомовых отмечено в рр. Ланцуг, Чернавка и Солянка. При близком составе массовых форм, комплексы доминирующих видов Bacillariophyta в каждой из рек имели некоторые индивидуальные черты. Например, частота доминирования некоторых из названных видов выше в соленых реках по сравнению с солоноватыми (табл. 3). Кроме того, отдельные виды Bacillariophyta, не всегда доминируют в каждой из соленых рек. Например, вид Nitzschia closterium в рр. Хара и Ланцуг развивался в небольшом количестве. Вид Chaetoceros muelleri в р. Б. Саморода отмечен единично, а в р. Солянка нами не зарегистрирован. Подробная характеристика массовых видов Bacillariophyta в структуре планктоценозов солоноватых и соленых рек представлена в табл. 3.

Таблица 3. Характеристики основных видов доминантов и субдоминантов (d, sd) фитопланктона в солоноватых (рр. Хара, Ланцуг) и соленых реках (Чернавка, Солянка)

|

Виды |

Реки |

Численность |

Биомасса |

частота доминирования |

||

|

млн кл./л |

% от общей |

мг/л |

% от общей |

|||

|

Chaetoceros muelleri (d, sd) |

I* |

0,6-46,5 |

12-99 |

1,0-14,7 |

6-98 |

33 (28)*** |

|

II |

2,6-19,5 |

30-98 |

0,6-3,15 |

30-85 |

33 (33) |

|

|

III |

0,5-96,0 |

5-59 |

0,24-22,31 |

7-72 |

38 (38) |

|

|

Thalassiosira weissflogii (d) |

I |

0,01-0,49 |

20-43 |

0,01-1,38 |

11-74 |

20 (28) |

|

II |

–** |

– |

0,07-0,18 |

10-13 |

- (22) |

|

|

III |

0,68 |

11 |

2,33-4,41 |

30-63 |

10 (20) |

|

|

IV |

0,3-5,5 |

15-28 |

0,11-19,31 |

35-72 |

33 (67) |

|

|

Nitzschia closterium (d, sd) |

III |

1,1-63,7 |

6-67 |

0,14-8,09 |

8-53 |

56 (56) |

|

IV |

3,3-28,8 |

17-64 |

0,54-4,82 |

6-31 |

38 (38) |

|

|

Cyclotella sp. (d, sd) |

I |

2,92 |

28 |

0,36-1,01 |

6-10 |

7 (13) |

|

II |

0,6-239,4 |

55-100 |

0,07-27,53 |

30-100 |

50 (42) |

|

|

Cyclotella meneghiniana (d, sd) |

I |

– |

– |

0,07-0,99 |

18-25 |

- (13) |

|

II |

– |

– |

0,06-0,26 |

7-25 |

- (17) |

|

Из состава цианопрокариот к доминантам относятся в основном виды родов Oscillatoria и Lyngbya, попадающие в воду из цианобактериальных матов, где они обильно развиваются. Доминирование планктонных видов родов Merismopedia, Anabaenopsis, Planktothrix отмечено локально в верхнем и среднем течении и в застойных участках р. Хара при солености до 6-9 г/л. К числу массовых форм планктона в большинстве исследованных рек принадлежат и Cryptophyta (Cryptomonas salina Wisl., Cryptomonas cf. erosa и др.). Например, в р. Солянка криптофитовые являются постоянным структурным компонентом альгоценозов, входя в состав доминантов и субдоминантов (доминирование в 60% проб). Виды отделов Euglenophyta и Dinophyta доминировали в планктоне отдельных рек эпизодически. Несмотря на то, что присутствие представителей криптофитовых и эвгленовых водорослей в составе преобладающих форм планктона пресных водоемов имеет индикаторное значение и нередко указывает на загрязнение, причины их массового развития в соленых реках могут быть иными и требуют дальнейшего анализа. Для некоторых рек характерно локальное доминирование водорослей отдела Chlorophyta. В устьевых участках рр. Хара, Б. Саморода, а также в устье и в среднем течение р. М. Саморода было отмечено формирование олигодоминантных сообществ фитопланктона с преобладанием жгутиковых форм зеленых водорослей рода Dunaliella, разнообразие которых характерно для рек При-эльтонья [18]. Кроме того, в устьях этих рек были зарегистрированы и другие представители

Chlorophyta, относящиеся к пикопланктонной фракции с размерами клеток 1,4-2,3 мкм. Эта группа, при численности 73-80% от суммарной фитопланктона, создавала до 6-13% его биомассы. Отметим, что изучению автотрофного пикопланктона уделяется в настоящее время большое внимание: имея высокую фотосинтетическую активность, он является одним из существенных производителей первичной продукции и важнейшим компонентом пищевой цепи в водоемах [11, 21, 24]. В целом в состав массовых форм, опреде- ляющих структуру альгоценозов соленых рек, входят виды характерные для высокоминерализованных континентальных вод, эвригалобы, которые способны к осморегуляции [15, 17, 18, 22, 23].

В табл. 4 приведены основные характеристики фитопланктонных сообществ рек Приэльтонья. Значительный диапазон величин численности, биомассы, числа видов и показателей разнообразия был характерен для всех рек вне зависимости от их уровня минерализации.

Таблица 4. Основные структурные показатели фитопланктона рек Приэльтонья

|

Реки |

численность, млн кл./л |

биомасса, мг/л |

число видов в пробе |

индекс Шеннона, бит/экз. |

индекс Пиелу |

|

Хара |

0,16-161,15 |

0,128-26,41 |

3-29 |

0,07-2,38 |

0,02-0,56 |

|

Ланцуг |

0,45-239,98 |

0,23-28,22 |

1-19 |

0,001-3,09 |

0,001-0,82 |

|

Солянка |

0,49-45,09 |

0,263-26,70 |

5-20 |

1,54-3,22 |

0,45-0,92 |

|

Чернавка |

0,68-163,09 |

0,45-31,25 |

8-16 |

1,00-2,89 |

0,33-0,87 |

|

Б. Саморода |

0,88-13,24 |

0,43-16,31 |

4-26 |

1,14-3,77 |

0,15-0,76 |

|

М. Саморода |

7,94-165,22 |

2,71-122,50 |

3-6 |

0,33-1,26 |

0,17-0,84 |

|

Карантинка |

0,23-12,58 |

0,03-2,99 |

3-14 |

0,83-1,24 |

0,32-0,52 |

Сообщества фитопланктона соленых рек Чернавка и Солянка, как правило, характеризуются полидоминантностью и более высокой выравнен-ностью обилий видов, то есть диапазон величин биоценотических индексов невелик (табл. 4). Высокое видовое разнообразие отмечено в р. Б. Са-морода. В солоноватых реках Хара и Ланцуг, где формируются монодоминантные сообщества, значения индексов разнообразия и выравненности минимальны (табл. 4). Вклад одного-двух видов в суммарную численность фитопланктона составляет 85-99%.

Зависимость количественных показателей фитопланктона от солености рек. Многочисленные исследования фитопланктона континентальных водоемов свидетельствуют об уменьшении видового богатства и упрощении структуры альгофлоры в высокоминерализованных водах. Нередко отмечается массовое развитие отдельных видов в планктоценозах при увеличении солености в условиях, когда она является экстремальным фактором [1, 15, 16, 19, 23]. В тоже время приводятся сведения об обеднении видового состава организмов высших трофических уровней (зоопланктона, макрозообентоса) при воздействии экстремальных величин солености и отсутствии зависимости числа видов фитопланктона от уровня минерализации [7].

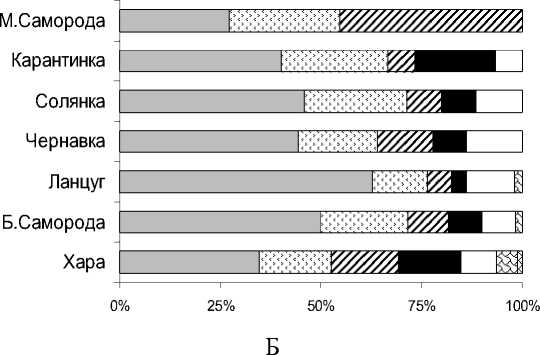

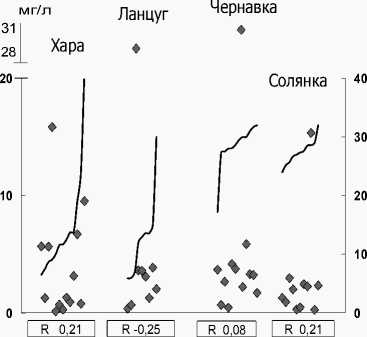

Нами проведена сравнительная оценка зависимости числа видов, численности и биомассы фитопланктона в солоноватых и соленых реках от уровня минерализации. Для удельного числа видов характерна слабая отрицательная корреляционная связь с ней в солоноватых реках с большим градиентом минерализации (6-41 г/л) Хара и Лан-цуг. В соленых реках Чернавка и Солянка с постоянно высокой минерализацией (26-32 г/л) вы- явлена значимая корреляционная связь (R -0,56, R -0.56) видового богатства с соленостью (рис. 1А). Что касается численности и биомассы, то зависимость их величин от уровня минерализации не выражена (рис. 2 Б, В). Например, в соленых реках Чернавка и Солянка минимум (0,39 и 0,09 млн кл./л) и максимум (160,9 и 32,6 соответственно) обилия доминирующих планктонных диатомей зарегистрированы при близких значениях солености (29 и 28 г/л). В р. М. Саморода, при максимальной величине минерализации (180 г/л), отмечено массовое развитие пикопланктонной фракции Chlorophyta, обусловившей максимальную численность фитопланктона (табл. 4). Для устьевого участка р. Хара самому высокому уровню солености (41‰) соответствовали средние для этого водотока численность и биомасса, но удельное число видов было низким (5 видов), а альгоценоз устья характеризовался доминированием Dunaliella sp., который определил 98% суммарной численности и биомассы и минимум видового разнообразия для реки (табл. 4).

Можно констатировать, что основные количественные характеристики фитопланктона высокоминерализованных рек Приэльтонья, в их естественном состоянии, не зависят от изменения минерализации. По всей видимости, её величины в пределах от 6 до 180 г/л, в соленых реках- притоках оз. Эльтон не являются критическими для развития фитопланктона. Как было показано выше, структурные особенности альгоценозов проявляются в формировании моно- и олигодоми-нантных сообществ в условиях максимальных для реки значений минерализации: в устьевых участках рек Ланцуг (соленость 30 г/л), Хара (41 г/л), Б. Саморода (180 г/л).

Хара

Чернавка Солянка

Ланцуг

7 89 R 101112 - 131 0 415 , 16 4 1718 2 1920212 2

9 3031 R 323334 - 35 0 3637 , 38 3 3940 3 414243 44

50 5152 R 535455 - 56 0 5758 , 59 5 6061 6 626364 6566676869 70 71 72 R 73 74 75 - 76 0 77 78 , 79 5 80 81 1 82838485 86

о Число видов □ Численность <0} Биомасса

Минерализация, г/л (по дополнительной оси)

Рис. 2. Распределение количественных характеристик фитопланктона солоноватых (Хара, Ланцуг) и соленых (Чернавка, Солянка) рек по градиенту минерализации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Фитопланктон рек аридного региона Приэль-тонья представлен видами из 7 отделов (116 таксонов рангом ниже рода). Таксономическое бо- гатство определяют водоросли

Bacillariophyta→Cyanoprokaryota→Euglenophyta →Chlorophyta. Наибольшим видовым богатством отличается фитопланктон солоноватых рек Хара, Б. Саморода и Ланцуг. Количественные характе- ристики фитопланктонных сообществ соленых рек экосистемы оз. Эльтон изменяются в диапазоне 0,16-239,98 млн кл./л; 0,03-122,50 мг/л и обусловлены в основном развитием планктонных форм Bacillariophyta. Максимальные показатели численности и биомассы фитопланктона формируются преимущественно в устьевых участках рек. Массовые виды (Chaetoceros muelleri, Nitzschia closterium, Amphora coffeaeformis, Ach-nanthes brevipes, виды родов Thalassiosira, Dunaliella и др.) принадлежат к эвригалобам, способным к осморегуляции в условиях изменения солености. Зависимости количественных характеристик фитопланктона от величины изменения минерализации не выявлено. В тоже время, структурные особенности альгоценозов выражаются в снижении видового разнообразия при формировании монодоминантных сообществ в реках, имеющих значительный градиент минерализации.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 07-04-96610) и в рамках программы Президиума РАН «Биологическое разнообразие» (раздел «Динамика биоразнообразия и механизмы обеспечения устойчивости биосистем»).

Список литературы Фитопланктон высокоминерализованных рек Приэльтонья

- Алимов А.Ф. Биологическое разнообразие и структура сообществ организмов//Биология внутренних вод. 2010. №3. С.3-10.

- Алекин О.А. Основы гидрохимии. Л.: Гидрометеоиздат, 1970. 444 с.

- Бенинг А.Л., Медведева Н.Б. О микрофауне водоемов окрестностей Эльтона и Баскунчака//Изв. краевед. ин-та изучения Юж.-Волж. обл. Саратов: Сарполиграфпром, 1926. Т. 1. 39 с.

- Буркова Т.Н. Характеристика фитопланктона высокоминерализованной реки Хара//Известия Пензенского госпедуниверситета. Естественные науки. 2011. № 25. С. 493-496.

- Буркова Т.Н. Таксономический состав альгофлоры планктона высокоминерализованной реки Хара//Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2012. Т. 21. № 3. С. 25-35.

- Голубков С.М., Балушкина Е.В., Голубков М.С., Литвинчук Л.Ф., Губелит Ю.И. Взаимоотношения между биоразнообразием и функционированием экосистем на примере соленых озер//Тезисы докладов отчетной научной сессии по итогам работ 2006 г. СПб. ЗИН РАН. 2005. С. 11-12.

- Водно-болотные угодья Приэльтонья. Волгоград: Региональный центр по изучению и сохранению биоразнообразия. Издательство: ООО «Видео-Хайтек». 2005. 27 с.

- Зинченко Т.Д., Головатюк Л.В. Биоразнообразие и структура сообществ макробентоса соленых рек аридной зоны юга России (Приэльтонье)//Аридные экосистемы. 2010. Т. 16. № 3 (43). С. 25-33.

- Зинченко Т.Д., Головатюк Л.В., Выхристюк Л.А., Шитиков В.К. Разнообразие и структура сообществ макрозообентоса высокоминерализованной р. Хара (Приэльтонье)//Поволжский экологический журнал. № 1, 2010. С. 14-30.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. М.: Наука, 1975. 240 с.

- Михеева Т.М., Лукьянова Е.В. Значимость пикопланктонной фракции в фитопланктонных сообществах пресноводных экосистем//Гидробиол. журн. 2000. Т. 36, N. 6. С. 3-14.

- Номоконова В.И., Зинченко Т.Д., Попченко Т.В. Трофическое состояние соленых рек бассейна озера Эльтон//Изв. Самар. НЦ РАН. 2013. № 3. С. 476-483.

- Отчет о проведении полевых работ по изучению водно-болотных угодий природного парка «Эльтонский», организованных в рамках проекта PIN-MATRA «Институциональное обеспечение водно-болотных угодий в Волгоградской области». 2003. Волгоград. 41 с.

- Петрищев В.П. Солянокупольный ландшафтогенез Прикаспийско-Предуральского региона//Вестник Оренбургского госуниверситета. Изд-во ОГУ. 2007, № 3. С. 143-149.

- Сафонова Т.А., Ермолаев В.И. Водоросли водоемов системы озера Чаны. Новосибирск. 1983.153 с.

- Федоров В.Д. Особенности организации биологических систем и гипотеза «вспышки» вида в сообществе//Вестник МГУ. Сер. биол. 1970. № 2. С. 71-81.

- Яценко-Степанова Т.Н., Немцева Н.В, Шабанова С.В. Альгофлора Оренбуржья//Екатеринбург, 2005. 201 с.

- Яценко-Степанова Т.Н., Игнатенко М.Е., Немцева Н.В., Горохова О.Г. Автотрофные микроорганизмы устьевых участков водотоков системы озера Эльтон//Аридные экосистемы. 2015. в печати

- Klymiuk V.N., Barinova S.S., Lyalyuk N.M. Diversity and Ecology of Algal Communities from the Regional Landscape Park «Slavyansky Resort», Ukraine//Research and Reviews: Journal of Botanical Sciences. 2014. V. 3, № 2. P. 9-26.

- Rojo C., Cobelas M.A., Arauzo M. An elementary, structural analysis of river phytoplankton. Hydrobiologia, 1994. 289 (1), 43-55.

- Søndergaard M. Phototrophic picoplankton in temperate lakes: seasonal abundance and importance along a trophic gradient Internat. Rev. Hydrobiologia, 1991. 76: 505-22.

- Taukulis F.E. Diatom communities in lakes and streams of varying salinity from south-west Western Australia: distribution and predictability. 2007.

- Walker K.F. Studies on a saline lake ecosystem//Australian Journal of Marine and Freshwater Research. 1973. Vol. 24(1). P. 21-72.

- Weisse T. Dynamics of autotrophic picoplankton in marine and fresh water ecosystems//In: J.G. Jones (ed.). Advances in Microbial Ecology. 1993. New York. P. 327-370.