Фиторазнообразие памятника природы «Великорецкое» (Кировская область)

Автор: Пересторонина О.Н., Шабалкина С.В.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 3 т.17, 2023 года.

Бесплатный доступ

Приводятся результаты исследования флоры и растительности комплексного памятника природы регионального значения «Великорецкое» (Юрьянский район, Кировская область) за период 2004-2022 гг. Растительность представлена разновозрастными сосновыми лесами, небольшим количеством еловых и пихтовых насаждений, ольшаниками, ивняками, луговыми разнотравно-крупнозлаковыми и злаково-разнотравными фитоценозами, хвощово-белокрыльниковыми в старичных озерах сообществами. Наиболее ценными являются сосняки с возрастом отдельных Pinus sylvestris в них 350 лет и более; пихтарники и ельники с сочетанием неморального и бореального элементов в травяно-кустарничковом ярусе. Флора сосудистых растений включает 337 таксонов из 223 родов, 80 семейств, 6 классов и 4 отделов. В пределах памятника природы встречаются ценопопуляции двух редких видов для Кировской области ( Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Dactylorhiza maculata (L.) Soo); четырех видов, требующих постоянного контроля и наблюдения в регионе: Clematis alpina subsp. sibirica (L.) Kuntze ( Atragene sibirica L.), Delphinium elatum L., Platanthera bifolia (L.) Rich., Dactylorhiza incarnata (L.) Soo. Растения распределены по 17 эколого-ценотическим группам, преобладают среди них по числу видов пойменно-луговая (20.8%), водно-болотная (13.4%), бореальная (11.9%) и нитрофильная (11.6%). По отношению к фактору влажности доминируют мезофиты, большинство которых произрастает на лугах. В спектре биологических типов лидируют гемикриптофиты (50.1%); криптофиты занимают вторую позицию (20.5%), среди которых значительная доля геофитов (9.8%). В биоморфологической структуре преобладают наземные травянистые поликарпики, среди них почти в равных соотношениях представлены короткокорневищные (16.0%) и длиннокорневищные (16.3%) травы. Во флоре присутствуют растения шести ступеней гемеробии; доминируют виды, устойчивые к антропогенному влиянию - мезогемеробы (84.4%); несколько меньше видов, способных переносить нерегулярное слабое влияние, - олигогемеробов (67.8%). Соотношение ступеней гемеробии показывает, что природный комплекс памятника природы «Великорецкое» испытывает антропогенную нагрузку, но при этом немало сохранилось естественных фитоценозов с характерным набором видов. Разнообразие биотопов, историко-культовые традиции, антропогенное влияние обусловили существующее фиторазнообразие этой особо охраняемой природной территории. Приведенные впервые данные послужат основой для организации длительного мониторинга растительности и состава флоры, разработки программ сохранения таксонов на основе знаний об их эколого-фитоценотических и биологических особенностях.

Особо охраняемая природная территория, растительность, с. великорецкое, сосудистые растения, структура флоры, флора

Короткий адрес: https://sciup.org/148327234

IDR: 148327234 | УДК: 581.9: | DOI: 10.24412/2072-8816-2023-17-3-166-181

Текст научной статьи Фиторазнообразие памятника природы «Великорецкое» (Кировская область)

Создание различных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) – важнейшее современное направление природоохранной деятельности, эффективный способ сохранения биоразнообразия и экологического равновесия в регионах. Однако, растительные сообщества в них зачастую испытывают антропогенное воздействие: во многих из них имеется сеть дорог, троп, места стоянок, временные и постоянные строения, происходит выпас скота и др. (Gorchakovskiy et al., 2005). Все это приводит к изменению общего облика и синантропизации растительного покрова. В связи с этим важным является исследование различных компонентов биоразнообразия для организации длительного мониторинга и разработки программ его сохранения.

Памятник природы регионального значения «Великорецкое» расположен в окрестностях одноименного села в Юрьянском районе Кировской области. Несмотря на относительно недавнее создание этой ООПТ (Postanovlenie…, 2007), село – одно из древних поселений, удивительная Святыня Вятской земли – и связанная с ним традиция всемирно известны. В окрестностях с. Великорецкое на берегу р. Великой в 1383 г. случилось явление чудотворного образа Святителя Николая и родника вблизи этого места. После перенесения чудотворной иконы на хранение в г. Хлынов (г. Киров) икону Святого Николая ежегодно возвращают в место ее обретения, что положило начало общероссийскому Великорецкому крестному ходу, которому исполнилось более 600 лет. В селе расположен архитектурно-храмовый комплекс XVIII–XIX веков – памятник архитектуры и градостроительства федерального значения (Ukaz…, 1995), в его окрестностях сложился уникальный природный комплекс. Десятки тысяч паломников посещают эти места, особенно в начале лета, в результате чего растительный покров испытывает высокую нагрузку.

Целью данной работы является инвентаризация, обобщение данных и анализ флоры сосудистых растений, изучение особенностей растительных сообществ комплексного памятника природы регионального значения «Великорецкое».

Материалы и методы

Памятник природы «Великорецкое» (рис. 1) находится на западе Юрьянского района, в подзоне южной тайги, занимает площадь 150,18 га (OOPT…, 2023). Климат района умеренно-холодный, континентального типа. Лето прохладное и короткое: средняя температура июля ниже +16°С; период со среднесуточными температурами выше +10°С короче 110 дней (Frenkel, 1997). Снеговой покров держится 175 дней. Годовое количество осадков около 600 мм. Почвы, как и во всей таежной зоне, бедны гумусом и минеральными солями, малоплодородны; они относятся к подзолистому и дерново-подзолистому типам (Prokashev, Okhorzin, 1996).

Флору и растительность памятника природы «Великорецкое» исследовали с 2004 по 2022 гг. Флору изучали маршрутно-рекогносцировочным методом в сочетании с более детальным обследованием состава растений в различных биотопах природного комплекса. Выбирали маршруты и закладывали базовые участки с учетом полноты разнообразия растительных ассоциаций. Геоботанические описания проводили по общепринятым методикам (Ipatov, 2000; Ipatov, Mirin, 2008).

Рис. 1. Положение и границы памятника природы «Великорецкое» (OOPT Rossii, 2023). Fig. 1 . Position and boundaries of the natural monument “Velikoretskoe” (OOPT Rossii, 2023).

По материалам полевых исследований составлен конспект флоры сосудистых растений ООПТ «Великорецкое», номенклатура приведена согласно базе данных «POWO: Рlants of the World online» (2023). Выполнены анализы флоры: таксономический, биоморфологический (Serebryakov, 1962, 1964; Raunkiaer, 1934) и эколого-ценотический (Ekologo-tsenoticheskie…, 2023). Отдельные виды растений собраны для пополнения гербарной коллекции кафедры биологии и методики обучения биологии Вятского государственного университета и хранятся в ней.

Степень антропогенного влияния и нарушенности растительности определяли по совокупности растений во флоре и их оценкам по гемеробии. Основой для этого стала методика распределения таксонов по семи ступеням: а – агемеробные, о – олигогемеробные, m – мезогемеробные, b – β-эугемеробные, с – α-эугемеробные, р – полигемеробные, t – метагемеробные виды (Frank, Klotz, 1990). Индекс гемеробиальности определяли как отношение числа видов обследованных фитоценозов памятника природы с присутствием b-c-p-t-составляющих в спектре гемеробности к видам с a-o-m-составляющими (Pestryakov, Ishbirdin, 2012).

Результаты и обсуждение

На территории памятника природы «Великорецкое» встречаются разнообразные растительные сообщества (рис. 2). Среди зарослей кустарников по берегам р. Великой отмечены Salix spp. – varieherbasum ; Alnus incana + A. glutinosa – varieherbasum .

Леса представлены сообществами двух классов формаций: светлохвойные и темнохвойные. Из светлохвойных отмечены следующие ассоциации сосняков разного возраста: Pinus sylvestris – Leucanthemum vulgare + Pimpinella saxifraga ; P. sylvestris – Leucanthemum vulgare + Picris hieracioides + Fragaria vesca ; P. sylvestris – Vaccinium vitis-idaea – Cladonia spp. + Pleurozium schreberi ; P. sylvestris – Cladonia spp. + P. schreberi ; P. sylvestris – Lycopodium annotinum – P. schreberi ; P. sylvestris – Rubus saxatilis ; P. abies + P. sylvestris – O. acetosella – P. schreberi ; P. abies + P. sylvestris – V. myrtillus – P. schreberi ; P. abies + P. sylvestris – Maianthemum bifolium + V. vitis-idaea – P. schreberi ; Tilia cordata + P. abies + P. sylvestris – O. acetosella ; Tilia cordata + P. abies + P. sylvestris – Carex digitata + Carex rhizina .

Первые два фитоценоза – это молодые сосняки, которые развиваются на месте использовавшихся ранее лугов. Они однопородные; численность особей Pinus sylvestris L. достигает 6500 шт. на га, возраст варьирует от 15 до 25 лет, молодые деревья произрастают равномерно или группами. Из кустарников единично встречается Rubus idaeus L. Травостой с проективным покрытием от 40 до 70%, образован преимущественно луговыми растениями (25–27 видов). Мохово-лишайниковый ярус отсутствует, или имеет небольшое покрытие в 2% из единичных Polytrichum commune Hedw., Dicranum scoparium Hedw., Cladonia fimbriata (L.) Fr., Peltigera Willd.

B

А

C

Рис. 2. Общий вид некоторых растительных сообществ памятника природы «Великорецкое»: А – пихтовый лес и хвощово-белокрыльниковые заросли (на переднем плане); B – сосновый лес по склону р. Великой; C – живой напочвенный покров сосняка лишайниково-зеленомошного; D – заросли ивы по берегу р. Великой.

D

Fig. 2. General view of some plant communities of the natural monument “Velikoretskoe”: A – fir forest and horsetail-whitewing thickets (in the foreground); B – pine forest on the slope of the Velikaya River; C – living ground cover of lichen-green moss pine forest; D – willow thickets along the Velikaya River.

Большинство сосняков являются приспевающими и спелыми, возраст Pinus sylvestris в них варьирует от 50 до 110 лет, высота деревьев 18–25 м. Это светлые насаждения с сомкнутостью крон 0.4–0.6. Подлесок разреженный, в основном из Sorbus aucuparia L. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса варьирует, достигая максимально 40%. Его образуют небольшое число типичных видов, среди которых Vaccinium vitis-idaea L., Melampyrum pratense L., Melica nutans L., Linnaea borealis L., Luzula piloza (L.) Willd., Lycopodium annotinum L. и др. Мохово-лишайниковый ярус хорошо выражен, по сравнению с молодняками, его покрытие достигает 80–98%. В сосняках зеленомошных преобладает Pleurozium schreberi (Вrid.) Mitt., значительно меньше Polytrichum commune, Dicranum scoparium, Hylocomium splendens Hedw.; из лишайников встречаются Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězda, C. rangiferina (L.) F. H. Wigg., C. arbuscula (Wallr.) Flot., Cetraria islandica (L.) Ach., Peltigera aphthosa (L.) Willd.

Сосновый лес костяничный встречается единично, является перестойным, возраст Pinus sylvestris в нем более 170 лет.

Интересными с историко-биологической и культовой точек зрения являются двухъярусные смешанные насаждения с преобладанием сосны обыкновенной в древостое (6–8 единиц в составе), совместно с которой произрастают Picea abies (L.) Karst. и Tilia cordata Mill. (по 1–2 единицы каждой породы в составе). Возраст отдельных особей Pinus sylvestris превышает 350 лет, высота деревьев от 20 до 32 м, диаметр ствола до 70 см. Picea abies обычна и для первого, и для второго ярусов древостоя, возраст ее варьирует от 50 до 120 лет, высота – от 12 до 27 м, диаметр ствола – от 12 до 60 см. Tilia cordata в этих фитоценозах встречается во втором ярусе, возраст ее более 40 лет, высота – 12–13 м, диаметр ствола 13–25 см.

Подлесок в описываемых лесах, с сомкнутостью полога 8–15%, разнообразен по видовому составу: наряду с распространенной Sorbus aucuparia отмечены Lonicera xylosteum L., Prunus padus L., Juniperus communis L., Ribes rubrum L., Viburnum opulus L. и др. Травяно-кустарничковый ярус небогат по числу видов, доминирует в одном лесу Carex rhizina Blutt ex Lindbl., в другом – Oxalis acetosella L.

В естественном возобновлении смешанных лесов участвуют эти же древостой образующие породы. Однако, по числу в липово-елово-сосновом осоковом лесу преобладает Tilia cordata (более 100 особей), а в липово-елово-сосновом кисличном – Picea abies , что предполагает возможное становление в будущем лесов другого состава.

Из темнохвойных описаны следующие ассоциации лесов: Abies sibirica – mertvopokrovny ; Pinus sylvestris + Picea abies + A. sibirica – Oxalis acetosella + Aegopodium podagraria ; A. sibirica + P. sylvestris + P. abies – Urtica dioica + A. podagraria ; A. sibirica + P. abies – Vaccinium myrtillus ; P. abies – V. myrtillus + Maianthemum bifolium + Pleurozium schreberi ; P. abies – Aegopodium podagraria ; P. sylvestris + P. abies – O. acetosella .

Довольно редкими, уникальными в настоящее время для Кировской области являются встречающиеся здесь по берегу р. Великой пихтовые леса с широкотравным элементом в сочетании с бореальным в травяно-кустарничковом ярусе. Доля Abies sibirica Ledeb. в древостое этих насаждений составляет 8–9 единиц, сомкнутость крон – 0.6–0.7. Возраст пихты сибирской 100–130 лет. Подлесок слагают 6–7 видов кустарников: Sorbus aucuparia , Lonicera xylosteum , Prunus padus , Viburnum opulus , Ribes nigrum L., Rosa spinosissima L., Rubus idaeus . Видовое разнообразие травянокустарничкового яруса высокое – 26–29 видов, тогда как проективное покрытие в пихтарнике мертвопокровном всего 3%, в сосново-елово-пихтовом лесу кислично-снытевом – 78%.

Еловые леса в основном спелые, реже перестойные, в некоторых из них ( P. abies – Aegopodium podagraria , A. sibirica + P. sylvestris + P. abies – Urtica dioica + A. podagraria ) в живом напочвенном покрове доминируют растения неморальной эколого-ценотической группы, что также встречается нечасто в регионе.

Немалую площадь на территории памятника природы занимают луговые разнотравно-крупнозлаковые и злаково-разнотравные сообщества следующих ассоциаций: Erigeron acris + Poaceae + Stellaria spp.; Equisetum pratense + Dactylis glomerata; E. acris + Agrostis capillaris; Phleum pratense + A. capillaries; Phleum pratense + Deschampsia cespitosa + P. saxifraga; в числе которых также зарастающие кустарниками – Rosa majalis – Agrostis capillaris + varieherbasum; R. majalis – Calamagrostis epigeios + Filipendula ulmaria. Многие из них образовались на месте бывших пахотных земель, поэтому в травостое исследованных лугов высокая доля сорных видов. В настоящее время общее проективное покрытие варьирует от 90 до 98%, число видов – от 26 до 37. На всех из них встречаются единичные особи Pinus sylvestris, поэтому эти луга возможно рассматривать одной из стадий формирования сосняков.

Недалеко от р. Великой встречаются зарастающие старичные озера с хвощово-белокрыльниковой растительностью.

Таким образом, растительность памятника природы «Великорецкое» типична для подзоны южной тайги. В целом, на территории преобладают сосновые леса возрастом до 350 лет и более. Наличие таких великовозрастных сообществ, а также редких пихтовых и еловых насаждений, представляет научный интерес для выявления особенностей их дальнейшего развития.

Список сосудистых растений ООПТ «Великорецкое» включает 337 таксонов, принадлежащих к 223 родам, 80 семействам и четырем отделам (табл. 1). Флора памятника природы составляет 22.9% от общего числа видов растений Кировской области и 31.6% от ее аборигенной фракции (Tarasova, 2007).

Таблица 1. Соотношение основных таксономических групп во флоре памятника природы «Великорецкое»

Table 1. The ratio of the main taxonomic groups in the flora of the natural monument “Velikoretskoe”

|

Группы растений Plant groups |

Виды Species |

Роды Genera |

Семейства Families |

|||

|

число number |

доля, % proportion, % |

число number |

доля, % proportion, % |

число number |

доля, % proportion, % |

|

|

Lycopodiophyta |

2 |

0.6 |

1 |

0.4 |

1 |

1.3 |

|

Polypodiophyta |

13 |

3.9 |

8 |

3.5 |

6 |

7.6 |

|

Pinophyta |

7 |

2.1 |

5 |

2.2 |

2 |

2.5 |

|

Magnoliophyta: |

315 |

93.5 |

209 |

93.7 |

71 |

88.8 |

|

Liliopsida |

70 |

72.7 |

46 |

20.6 |

15 |

18.8 |

|

Magnoliopsida |

245 |

20.8 |

163 |

73.1 |

56 |

70.0 |

|

Всего |

337 |

100 |

223 |

100 |

80 |

100 |

Основу флоры составляют виды отдела Magnoliophyta – 315 видов (93.5%.). Из них 245 таксонов (72.7%) являются представителями класса Magnoliopsida, и 70 таксонов (20.8%) относятся к классу Liliopsida. Отдел Polypodiophyta содержит 13 видов (3.9%), Pinophyta – 7 видов (2.1%) и Lycopodiophyta – 2 вида (0.6%).

Средний уровень богатства в одном семействе составляет 4.2 вида. Во флоре окрестностей с. Великорецкого насчитывается 23 семейства, число видов которых равно или превышает средний уровень. Они содержат вместе 248 видов, что составляет 73.6% от общего числа видов. По 2–3 вида содержат 24 семейства, и 33 семейства – по 1 виду. Последние составляют 9.8% от общего числа видов.

Ведущие 10 семейств включают 177 видов, что составляет 52.5% от общего числа видов выявленной флоры. Спектр ведущих семейств почти типичен для флоры Кировской области [Asteraceae – 35 видов (10.4%), Poaceae – 22 вида (6.5%), Rosaceae – 20 видов (5.9%), Fabaceae – 19 видов (5.6%), Cyperaceae – 16 видов (4.7%),

Ranunculaceae – 15 видов (4.5%), Caryophyllaceae – 14 видов (4.2%), Brassicaceae – 13 видов (3.9%), Lamiaceae – 12 видов (3.6%), Apiaceae – 11 видов (3.3%)], отсутствует только семейство Scrophulariaceae, которое включает 9 видов и стоит на 11 месте. Преобладание данных семейств является характерной чертой Голарктической флоры и указывает на влияние бореальных областей.

Спектр ведущих семейств по числу родов следующий: Asteraceae – 29 родов, Poaceae – 18, Rosaceae – 12, Brassicaceae и Apiaceae по 11 – это также соответствует континентальной бореальной флоре. Из многовидовых родов выделяются Carex (11 видов) и Viola (7 видов); по 6 видов отмечено в родах Ranunculus , Trifolium , Veronica .

На территории памятника природы «Великорецкое» выявлены редкие виды растений Кировской области: Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. и Dactylorhiza maculata (L.) Soo (Red…, 2014). Отмечено три ценопопуляции (ЦП) Gymnadenia conopsea : ЦП 1 расположена на опушке сосново-елового леса к северо-западу от храмового комплекса; ЦП 2 – на окраине с. Великорецкое, на опушке и под пологом сосново-елового леса; ЦП 3 – в зарослях ивняка к северу от храмового комплекса. ЦП Dactylorhiza maculatа одна и произрастает в зарослях ивняка к северу от храмового комплекса.

На исследуемой территории встречаются виды, требующие постоянного контроля и наблюдения за состоянием ЦП и включенные в приложение № 2 Красной книги Кировской области (Red…, 2014): Clematis alpina subsp. sibirica (L.) Kuntze ( Atragene sibirica L.), Delphinium elatum L., Platanthera bifolia (L.) Rich., Dactylorhiza incarnata (L.) Soo. Состояние ЦП пока стабильное, но антропогенное воздействие может привести к сокращению численности и исчезновению видов с данной территории.

Эколого-ценотический анализ характеризует богатый видовой состав растительных сообществ памятника природы (табл. 2). На ООПТ «Великорецкое» преобладают виды пойменно-луговой (20.8%) и водно-болотной (13.4%) групп, наиболее низкий показатель – у псаммофитно-травяной – 0.3%. Достаточно полно во флоре представлены бореальные виды (11.9%), растения нитрофильной (11.6%), суходольнолуговой (9.5%) и неморальной (8.9%) эколого-ценотических групп. Вероятными причинами широкого распространения влажно-луговых и водно-болотных видов являются расположение территории в пойме р. Великой и высокое систематическое антропогенное влияние на растительность.

Эколого-ценотические группы растительного покрова приведены в таблице 3. Во флоре преобладают виды травяных сообществ, что составляет 46.9% (158 видов) от общего видового разнообразия. На долю лесных видов приходится 36.8% (124 вида) от общего состава флоры. Опушечные виды соответствуют 4.7% (16 видов).

По отношению к фактору влажности во флоре памятника природы доминируют мезофиты – 186 видов (55.2%), гигрофитную линию представляет 91 вид (27.0%), а мезоксерофиты и ксерофиты в совокупности – 21 вид (6.2%).

В целом, на исследуемой территории преобладают мезофиты травяных сообществ – 102 вида (30.3%).

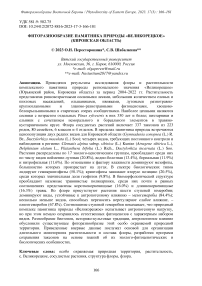

Согласно системе C. Raunkiaer (1934) в спектре присутствуют пять основных биологических типов, лидируют среди которых гемикриптофиты, составляя половину видов обследованной флоры (рис. 3), что характерно для умеренно-холодного климата. Среди криптофитов преобладают геофиты (33 вида, или 9.8% от общего числа видов), меньше гелофитов (26 видов, или 7.7%) и гидрофитов (10 видов, или 3.0%). Из фанерофитов представлены мезо-, микро- и нанофанерофиты: 15 видов (4.4% от общего числа видов), 12 видов (3.6%) и 9 видов (2.7%) соответственно. Терофиты занимают четвертую позицию, и их присутствие обусловлено наличием дорог, тропинок и других антропогенно преобразованных участков, вдоль которых и на которых в основном и произрастают виды этого биологического типа.

Таблица 2. Эколого-ценотическая структура флоры памятника природы «Великорецкое»

Table 2. Ecological-coenotic structure of the flora of the natural monument “Velikoretskoe”

|

Группа Group |

Число видов Number of species |

Доля видов, % Proportion of species, % |

|

Бореальная (Br) / Boreal (Br) |

40 |

11.9 |

|

Неморальная (Nm) / Nemoral (Nm) |

30 |

8.9 |

|

Боровая (Pn) / Pine (Pn) |

15 |

4.5 |

|

Нитрофильная (Nt) / Nitrophil (Nt) |

39 |

11.6 |

|

Суходольная (MDr) / Upland meadows (MDr) |

32 |

9.5 |

|

Пойменная (MFr) / Floodplain meadows |

70 |

20.8 |

|

Опушечная (ExEd) / Edge |

10 |

3.0 |

|

Внутриводная (InW) / Intrawater |

14 |

4.2 |

|

Олиготрофная (Olg) / Oligotrophic |

5 |

1.5 |

|

Водно-болотная (Wt) / Wetland |

45 |

13.4 |

|

Бореально-опушечная (BrH) / Boreal-edge |

4 |

1.2 |

|

Псаммофитно-травяная (PsTr) / Psammophyte-herbal |

1 |

0.3 |

|

Опушечно-степная (SbDb) / Edge-steppe |

2 |

0.6 |

|

Ковыльниковая (Kov) / Steppe |

3 |

0.9 |

|

Свежеаллювиальная (Al) / Alluvial |

2 |

0.6 |

|

Адвентивная (Ad) / Adventive |

3 |

0.9 |

|

Сорная (Rd) / Ruderal |

22 |

6.5 |

Таблица 3. Эколого-ценотические группы растительного покрова памятника природы «Великорецкое»

Table 3. Ecological-coenotic groups of the vegetation cover of the natural monument “Velikoretskoe”

|

1. Леса Forests |

2. Опушки (кустарниково-травяные) Edges (shrub-herbal) |

3. Травяные сообщества Herbal communities |

|

1.1. Гигрофитная / Hygrophytes Nt – 39* |

2.1. Гигрофитная / Hygrophytes ExNt – |

3.1. Гигрофитная / Hygrophytes Wt – 45; TrBl – ; Olg – 5; Al – 2 |

|

1.2. Мезофитная / Mesophytes Br – 40; Nm – 30 |

2.2. Мезофитная / Mesophytes BrH – 4; ExEd – 10 |

3.2. Мезофитная / Mesophytes MFr – 70; MDr – 32 |

|

1.3. Мезоксерофитная / Mesoxerophytes Pn – 15 |

2.3. Мезоксерофитная / Mesoxerophytes SbDb – 2 |

3.3. Мезоксерофитная и ксерофитная / Mesoxerophytes and xerophytes Kov – 3; PsTr – 1 |

Примечание: * – названия эколого-ценотических групп те же, что и в таблице 2; цифрами обозначено число видов; прочерк – отсутствие видов.

Note: * – the names of ecological-coenotic groups are the same as in Table 2; numbers indicate the number of species; dash – no species.

В спектре имеются растения, существующие в виде нескольких биологических типов. Как геофиты или гемикриптофиты могут быть преимущественно длиннокорневищные злаки, у которых развитие побеговой системы после периода покоя начинается как из почек, расположенных в почве, так и на ее поверхности. Их доля составляет 2.4% (8 видов). В виде терофитов или гемикриптофитов (6 видов, или 1.8% от общего состава флоры), биологический тип которых определяется в том числе и временем прорастания семян, встречаются одно- двулетние и озимые монокарпики из семейств Brassicaceae, Asteraceae и других.

Рис. 3. Соотношение биологических типов во флоре памятника природы «Великорецкое» по С. Raunkiaer (1934).

Fig. 3. The ratio of biological types in the flora of a natural monument “Velikoretskoe” according to C. Raunkiaer (1934).

В связи с разнообразием биотопов на территории памятника природы, в биоморфологическом спектре представлены отделы древесных, полудревесных, наземных и водных растений, выделенные в соответствии с подходами И.Г. Серебрякова (Serebryakov, 1962, 1964). Доминируют наземные травянистые поликарпики, среди которых почти в равных соотношениях представлены короткокорневищные и длиннокорневищные травы (табл. 4). Преобладание растений этих жизненных форм закономерно в связи и с природными условиями ООПТ, и высокой антропогенной нагрузкой. Благодаря резерву почек на видоизмененных побегах возможно неоднократное возобновление в течение вегетационного сезона, а также успешное вегетативное расселение и размножение длиннокорневищных растений.

Таблица 4. Биоморфологическая структура флоры памятника природы «Великорецкое»

Table 4. Biomorphological structure of the flora of the natural monument “Velikoretskoe”

|

Жизненная форма Life form |

Число видов Number of species |

Доля видов, % Proportion of species, % |

|

1. Древесные растения / Woody plants |

41 |

12.2 |

|

1.1. Дерево / Tree |

15 |

4.5 |

|

1.2. Кустарник / Shrub |

17 |

5.0 |

|

1.3. Кустарничек / Dwarfshrubs |

6 |

1.8 |

|

1.4. Дерево или кустарник / Tree or shrub |

3 |

0.9 |

|

2. Полудревесные растения / Semiwoody plants |

4 |

1.2 |

|

2.1. Полукустарник / Semishrub |

3 |

0.9 |

|

2.2. Полукустарничек / Semishrub |

1 |

0.3 |

|

3. Наземные травы / Ground herbs |

255 |

75.7 |

|

3.1. Травянистые поликарпики / Polycarp herbs |

207 |

61.5 |

|

– стержнекорневые / tap-rooted |

23 |

6.8 |

|

– кистекорневые / fibrillose racemose root system |

5 |

1.5 |

|

– короткокорневищные / short-rhizomatous |

54 |

16.0 |

|

– длиннокорневищные / long-rhizomatous |

55 |

16.3 |

|

– плотнодерновые / firm-bunched |

7 |

2.1 |

|

– рыхлодерновые / loosely bunched |

19 |

5.6 |

|

– столонообразующие (подземно- и надземностолонные) / stoloniferous |

13 |

3.9 |

|

– ползучие / creeping |

12 |

3.6 |

|

– клубнеобразующие (корне-, гипокотильно-, подземностолонно-, длиннокорневищно клубнеобразующие) / tuberous |

10 |

3.0 |

|

– луковичные / bulbous |

1 |

0.3 |

|

– корнеотпрысковые (в т.ч. стержнекорневые и длиннокорневищно корнеотпрысковые) / soboliferous |

8 |

2.4 |

|

3.2. Травянистые монокарпики / Monocarp herbs |

48 |

14.2 |

|

– однолетние / annual |

22 |

6.5 |

|

– одно-двулетние / annual- biennial |

6 |

1.8 |

|

- двулетние и многолетние / biennial and perennial |

16 |

4.7 |

|

– полупаразитные / hemiparasite |

4 |

1.2 |

|

4. Водные травы / Water herbs |

37 |

10.9 |

|

4.1. Земноводные травы / Amphibious herbs |

24 |

7.0 |

|

4.1.1. Травянистые поликарпики / Polycarp herbs |

21 |

6.1 |

|

– длиннокорневищные / long-rhizomatous |

12 |

3.6 |

|

– короткокорневищные / short-rhizomatous |

6 |

1.8 |

|

– кистекорневые / fibrillose racemose root system |

1 |

0.3 |

|

- столоноклубнеобразующие / stolon-tuber-forming |

1 |

0.3 |

|

– рыхлокустовый / loosely bunched |

1 |

0.3 |

|

4.1.2. Травянистые монокарпики / Monocarp herbs |

3 |

0.9 |

|

4.2. Плавающие и подводные травы / Floating and underwater herbs |

13 |

3.9 |

|

4.2.1. Травянистые поликарпики / Polycarp herbs |

13 |

3.9 |

|

– турионообразующие / turion-forming |

4 |

1.2 |

|

– столонообразующие / stoloniferous |

1 |

0.3 |

|

– столонотурионообразующие / stolon-thurion-forming |

1 |

0.3 |

|

– длиннокорневищные / long-rhizomatous |

3 |

0.9 |

|

– клубнеобразующие / tuberous |

1 |

0.3 |

|

– листецовые / frond |

3 |

0.9 |

Вторую позицию занимают древесные растения с преобладанием кустарников (табл. 4). Из деревьев встречаются листопадные (10 видов, или 3.0% от общего числа видов) и вечнозеленые (5 видов, или 1.5%). В зависимости от места ветвления кустарники представлены геоксильными (8 видов, или 2.4% от общего числа видов), аэроксильными (4 вида, или 1.2%) и аэроксильно-геоксильными (5 видов, или 1.5%) формами. Все кустарнички геоксильные: это в основном представители семейств Ericaceae и Pyrolaceae.

Среди водных трав лидируют травянистые поликарпики (34 вида, или 10.0% от общего числа видов), хотя по продолжительности жизни это преимущественно малолетники, или однолетники вегетативного происхождения. Благодаря преобладанию вегетативного размножения эти растения, несмотря на небольшую продолжительность жизни, сохраняют поликарпичность через серию сменяющихся вегетативных потомков – рамет.

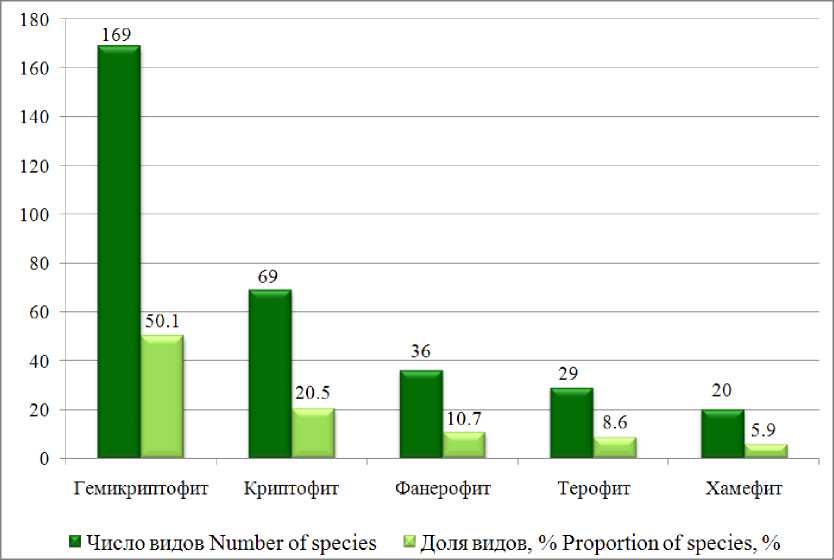

В спектре гемеробии (рис. 4) преобладают мезогемеробные виды – таксоны полуестественных сообществ, которые устойчивы к антропогенному влиянию. Второе место занимают олигогемеробные виды, т.е. растения сообществ, близких к естественным, которые способны переносить нерегулярное слабое влияние. Отсутствуют метагемеробные виды (t) – растения деградировавших экосистем и искусственных сообществ. Несмотря на то, что памятник природы расположен рядом с селом, на его территории нет обрабатываемых сельскохозяйственных земель, хотя большинство луговых сообществ формируется на бывших пахотных участках. По всей видимости, зарастание началось еще в конце 90-ых годов ХХ в., луговые травы быстро занимают освободившиеся территории, специализированных сорных видов интенсивных сельскохозяйственных культур (р) осталось немного (8.3%).

Рис. 4. Спектр гемеробии флоры памятника природы «Великорецкое»: по оси абсцисс – ступени гемеробии: a – агемеробы; o – олигогемеробы; m – мезогемеробы; b – β-эугемеробы; с – α-эугемеробы; р – полигемеробы.

Fig. 4. Hemeroby spectre of the flora of the natural monument “Velikoretskoe”: on the Х axis – Levels of hemeroby: a – ahemerobes; o – oligohemerobes; m – mesohemerobes; b – β-euhemerobes; c – α- euhemerobes; p – polyhemerobes.

Доля антропофобных видов (виды a-o-m отрезка) составляет в совокупности 66.4%, доля антропотолерантных (виды категорий b-c-p-t) – 33.6%. Значение индекса гемеробиальности для флоры памятника природы «Великорецкое» невысокое, равно

0.5. Это обусловлено тем, что при определении показателя учитывали все таксоны всех исследованных растительных сообществ ООПТ. Однако, как показывают исследования, его значение отличается в зависимости от типа фитоценоза. Так, например, в Южно-Уральском государственном природном заповеднике величина гемеробиальности естественных растительных сообществ (лесные сообщества и горные луга вдали и вблизи населенных пунктов) варьировала от 0.2 до 0.5, в них высока доля олиго- и мезогемеробных видов (Ishmurzina et al., 2017); в синантропных и синантропизированных сообществах – от 0.8 до 1.8 (Ishmurzina, Barlybaeva, 2015), наименьшая отмечена для синантропизированных луговых сообществ (0.8).

Таким образом, соотношение ступеней гемеробии показывает, что природный комплекс памятника природы «Великорецкое» испытывает антропогенную нагрузку. Проявляется это, прежде всего, в вытаптывании растительности лугов в пойме р. Великой, наличии множества тропинок в лесных фитоценозах и мест от костра, в замусоривании. Именно по таким территориям распространяются и разрастаются антропотолерантные виды. При интенсификации рекреации, изменении экологии местообитаний, будет возможное снижение доли олиго-мезогемеробов, как это показано в работе Л. М. Ишбирдиной с соавт. (Ishbirdina et al., 2017) на примере флоры лесопарка им. Лесоводов Башкортостана.

Заключение

В ходе исследования памятника природы «Великорецкое» выявлено, что разнообразие биотопов, историко-культовые традиции, антропогенное влияние обусловили существующее фиторазнообразие этой ООПТ. Растительность территории типична для подзоны южной тайги. Среди лесов преобладают сосняки (однопородные и смешанные) разного возраста. Наибольшую ценность имеют липово-елово-сосновые осоковый и кисличный леса, возраст отдельных Pinus sylvestris в которых достигает 350 лет и более. Особого внимания из темнохвойных лесов, которых немного на территории памятника природы, заслуживают спелое пихтовое насаждение по левому берегу р. Великой – крайне редкое в настоящее время сообщество в Кировской области, пихтарники и ельники с широкотравным элементом в травяно-кустарничковом ярусе. Немалую площадь на ООПТ занимают луговые разнотравно-крупнозлаковые и злаково-разнотравные сообщества, в которых произрастают единичные особи Pinus sylvestris , часть из них зарастают шиповником.

Во флоре присутствуют 337 таксонов, из 223 родов, 80 семейств, 6 классов и четырех отделов (Lycopodiophyta, Polypodiophyta, Pinophyta, Magnoliophyta). Спектр ведущих семейств типичен для Кировской области, лишь Scrophulariaceae не вошло в эту десятку. В пределах ООПТ встречаются ценопопуляции двух редких видов растений для Кировской области, также четырех видов, требующих постоянного контроля и наблюдения в регионе.

В эколого-ценотической структуре флоры представлены 17 эколого-ценотических групп растений, отличительной чертой является преобладание пойменно-луговой (20.8%), водно-болотной (13.4%), бореальной (11.9%) и нитрофильной (11.6%) групп, что обусловлено положением значительной территории памятника природы в пойме р. Великой. По отношению к фактору влажности доминируют мезофиты, подавляющее большинство которых произрастает на лугах.

Спектр биологических типов и жизненных форм отражает физико-географическое положение памятника природы «Великорецкое» и характерен для флор умереннохолодного пояса. В структуре гемеробии преобладают мезогемеробы (84.4%) и олигогемеробы (67.8%), т.е. виды, устойчивые к антропогенному влиянию и способные переносить нерегулярное слабое воздействие. Соотношение ступеней гемеробии показывает, что природный комплекс этой ООПТ испытывает антропогенную нагрузку, но при этом немало сохранилось естественных фитоценозов с типичным набором видов.

Таким образом, созданный памятник природы «Великорецкое» в Юрьянском районе Кировской области способствует решению двух противоречий: с одной стороны – сохранение уникального природного комплекса в естественном состоянии и разнообразия видов, поддержание гидрологического режима; с другой стороны – сохранение вековой традиции русского народа – Великорецкого крестного хода, сопровождающегося массовыми скоплениями людей и чрезмерной рекреационной нагрузкой на растительные сообщества.

Приведенные впервые данные послужат основой для организации мониторинга растительности и состава видов, в том числе находящихся под угрозой исчезновения, позволят выработать рекомендации по их сохранению на основе знаний об эколого-фитоценотических и биологических особенностях.

Благодарим канд. биол. наук, доц. Т.М. Киселеву за совместные полевые выезды и помощь в идентификации растений.

Список литературы Фиторазнообразие памятника природы «Великорецкое» (Кировская область)

- [Ekologo-tsenoticheskie . ] Эколого-ценотические группы растений. 2005-2023. http://cepl.rssi.ru/bio/flora/ecogroup.html (Дата обращения: 25.01.2023).

- [Frenkel] Френкель М.О. 1997. Климат. — В кн.: Энциклопедия Земли Вятской. Т. 7. Природа. Киров. С. 142-166.

- Frank D., Klotz S. 1990. Biologisch-oekologische Daten zur Flora DDR. HalleWittenberg. 167 s.

- [Gorchakovskiy et al.] Горчаковский П.Л., Золотарева Н.В., Коротеева Е.В., Подгаевская Е.Н. 2005. Фиторазнообразие Ильменского заповедника в системе охраны и мониторинга. Екатеринбург. 192 с.

- [Ipatov] Ипатов В.С. 2000. Методы описания фитоценоза. СПб. 55 с.

- [Ipatov, Mirin] Ипатов В.С., Мирин Д.М. 2008. Описание фитоценоза: методические рекомендации. СПб. 70 с.

- [Ishbirdina et al.] Ишбирдина Л.М., Шалямов Н.Г., Юнусов Д.В. 2017. Анализ динамики спектра гемеробии флоры лесопарка им. Лесоводов Башкортостана за 100 лет и необходимость охраны видов современной флоры. — Вестник БГАУ. 4: 110-114. DOI: 10.31563/1684-7628-2017-44-4-110-114

- [Ishmurzina et al.] Ишмурзина М.Г., Суюндуков И.В., Ишбирдин А.Р., Барлыбаева М.Ш., Ишмуратова М.М. 2017. Сравнительный анализ парциальных флор природных и антропогенных местообитаний Южно-Уральского государственного природного заповедника. — В кн.: Материалы XII Всерос. популяционного семинара памяти Николая Васильевича Глотова «Проблемы популяционной биологии». Йошкар-Ола. С. 118-121.

- [Ishmurzina, Barlybaeva] Ишмурзина М.Г., Барлыбаева М.Ш. 2015. Гемеробиальность синантропных и синантропизированных растительных сообществ Южно-Уральского заповедника. — Вестник Удмуртского университета. Биология. Науки о Земле. 25(2): 77-81.

- [OOPT...] ООПТ регионального значения. 2023. https://priroda.kirovreg.ru/activities/protection-of-areas-and-species/regional-pas/ (Дата обращения: 25.01.2023).

- [OOPT Rossii] ООПТ России. 2012-2023. http://www.oopt.aari.ru/oopt /map (Дата обращения: 25.01.2023).

- [Pestryakov, Ishbirdin] Пестряков Б.Н., Ишбирдин А.Р. 2012. Анализ парциальных флор прибрежно-водных и водных сообществ Якутии по степеням гемеробии. — Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 14, 1(7): 1812-1815.

- [Postanovlenie...] Постановление Правительства Кировской области от 28.09.2007 г. № 107/404 «Об объявлении природного комплекса в районе села Великорецкое памятником природы регионального значения».

- POWO: Plants of the world online. 2023. https://powo.science.kew.org/ (Дата обращения: 25.01.2023).

- [Prokashev, Okhorzin] Прокашев А.М., Охорзин Н.Д. 1996. Почвы и почвенный покров. — В кн.: Сб. статей «Природа, хозяйство, экология Кировской области». Киров. С. 196-222.

- Raunkiaer C. 1934. The life forms of plants and statistical plant geography. Oxford. 632 p.

- [Red...] Красная книга Кировской области: животные, растения, грибы. 2014. Киров. 336 с.

- [Serebryakov] Серебряков И.Г. 1962. Экологическая морфология растений. Жизненные формы покрытосеменных и хвойных. М. 377 с.

- [Serebryakov] Серебряков И.Г. 1964. Жизненные формы высших растений и их изучение. — В кн.: Полевая геоботаника. Т. 3. М.-Л. С. 146-205.

- [Tarasova] Тарасова Е.М. 2007. Флора Вятского края. Ч. 1. Сосудистые растения. Киров. 440 с.

- [Ukaz...] Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения».