Фиторазнообразие реки Чапаевки

Автор: Соловьева В.В., Денисов Д.Е., Сенатор С.А.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/148314436

IDR: 148314436 | УДК: 581.9

Текст статьи Фиторазнообразие реки Чапаевки

Малые реки, являясь интразональными компонентами географической среды, выполняют функции регулятора водного режима ландшафтов, в значительной степени поддерживая равновесие и осуществляя перераспределение влаги. Отличаясь высокой биологической продуктивностью и повышенным видовым разнообразием, речные долины служат связующими звеньями, или осями ландшафтно-экологического регионального каркаса. В условиях степной зоны речные долины, влияют на степные ландшафты, преобразуя микроклимат, грунтовые воды, почвенно-растительный покров и нуждаются в особом статусе охраны, как резерваты пресной воды и экологические коридоры местной биоты.

Река Чапаевка – левобережный приток Саратовского водохранилища, протекает в степных районах Сыртового и низменного Заволжья. Длина реки – 298 км, площадь водосбора – 4300 км2 (Атлас…, 2002). Река имеет 15 притоков длиной менее 10 км. Для Чапаевки в верхнем и среднем течении характерна неразвитая речная долина, то есть на болшем протяжении реки формирующаяся пойма отсутствует, что объясняется слабой деятельностью русла и тяжелыми грунтами, слагающими пойменные террасы и ложе реки (Тимофеев, 1969; 1971). Водный режим бассейна реки характеризуется весенним половодьем, редкими и невысокими летними, а также осенними паводками, летне-осенней и зимней меженями. Сток формируется в основном за счет зимних осадков. Грунтовое питание реки незначительно. Весеннее половодье начинается в среднем в первой декаде апреля и продолжается до конца апреля (всего 20-25 дней). Межень устойчивая. Наиболее маловодные периоды межени – январь-февраль. Русло извилистое, неразветв-ленное, от истока до 235-го км пересыхающее. В районе г. Чапаевска, на расстоянии 40 км от устья, река перекрыта глухой плотиной, ниже которой ее русло находится в зоне переменного подпора водами Саратовского водохранилища. Ширина реки выше г. Чапаевска колеблется в межень от 10 до 75 м, ниже плотины – от 50 до 350 м, с глубиной в верхнем и среднем течении до 5 м, а в устьевой части – до 10-11 м.

Река в устье образует широкую пойму (96 га) с многочисленными островами и протоками (Чапаевские лиманы). На расстоянии 28 км от устья река на правом берегу соединяется с протокой Кривуша.

Среднегодовые величины рН – 7.7; концентрация кислорода в устье реки может достигать критических величин – 3.8 мг/л (49% насыщения). Река находится под мощным антропогенным воздействием (Экологическое состояние…, 1996; Зинченко и др., 2004).

Изучение разнообразия флоры и растительности реки Чапаевки является составной частью экологического мониторинга экосистемы. Экологическое состояние истока реки Чапаевки и растительный покров речной долины изучались учеными кафедры ботаники Самарского педагогического университета (Тимофеев, 1971; Бирюкова, 1983; Бирюкова и др., 2004). Наиболее детально изучены растительные сообщества на поперечном профиле террасы. Для участков реки с неразвитой поймы реки Чапаевки с пологоувалистым рельефом и эрозионно-аккумулятивными типами почв характерны типчаково-полынные, караганниковые и спирейные степи в сопровождении мелких зарослей кустарниковых ив и галофитные степи на солонцах (Тимофеев, 1971). В устье реки отсутствие волнобоя и множество больших и малых островов создают благоприятные условия для развития водоплавающих птиц, рыбы, водных беспозвоночных и макрофитов, в связи с чем Чапаевская дельта является охраняемой природной территорией Самарской области (Виноградов, 1995). Гидроботаническое изучение реки на всем ее протяжении от верховьев до устья проведено впервые.

В результате инвентаризации флоры реки Чапаевки в 2004-2006 гг. зарегистрировано 126 видов водных и прибрежных растений из 44 семейств и 66 родов, в том числе Charophyta (2 вида) и Equisetophyta – 1 вид.

Отдел Magnoliophyta содержит 92 вида и 39 родов из класса Magnoliopsida и 37 видов и 25 родов из класса Liliopsida. Анализ флоры приведен отдельно для водных растений (гидрофитов) или «водного ядра» флоры, и комплекса прибрежных видов, включающих прибрежно-водные виды (гелофиты и гигрогелофиты), и береговые растения (гигрофиты, гигромезофиты и мезофиты), входящие в экотонную, переходную зону от воды к суше.

В составе водной флоры отмечено 3 вида редких охраняемых растений, рекомендованных для занесения в Красную книгу Самарской области, это Nuphar lutea (L.) Smith, Nymphaeae alba L., Caulinia minor (All.) Coss. et Germ. (Матвеев, Соловьева, Саксонов, 2005).

«Водное ядро» флоры включает 10 семейств, 11 родов и 19 видов. Наибольшее число видов включает семейство Potamogetonасеае – 6 и Lemnaceae – 3 вида, остальные семейства содержат по 1-2 таксона (табл. 1). Прибрежная флора включает 107 видов из 35 семейств и 78 родов. К классу Magnoliopsida относится 81 вид растений, к Liliopsida – 25 видов. По видовому разнообразию преобладают семейства Asteraceae – 20 видов, Salicaceae, Poaceae – по 9 видов, Fabaceae – 8, Cyperaceae – 6, Lamiaceae – 5, 10 семейств – по 2-3 вида, 14 семейств содержат по 1 виду (табл. 2).

Таблица 1. Систематический состав

«водного ядра» флоры

|

Отделы |

Семейства |

Число родов |

Число видов |

|

Charophyta |

Characeae |

1 |

2 |

|

Magnoliophyta – кл .m agnoliopsida |

Nymphaeaceae |

2 |

2 |

|

Ceratophyllaceae |

1 |

1 |

|

|

Haloragaceae |

1 |

1 |

|

|

Lentibulariaceae |

1 |

1 |

|

|

Polygonaceae |

1 |

1 |

|

|

– кл. l iliopsida |

Hydrocharitaceae |

1 |

1 |

|

Potamogetonaceae |

1 |

6 |

|

|

Najadaceae |

1 |

1 |

|

|

Lemnaceae |

2 |

3 |

|

|

Итого |

11 |

19 |

|

Известно, что обычно во флоре рек Среднего Поволжья преобладают водные и воздушно-водные растения (Папченков, 2001), однако создание на реке Чапаевке многочисленных плотин, способствовало преобразованию водотока в цепь стоячих водоемов и появлению в районе запруд участков с мелководной зоной, не характерной для речных экосистем. Здесь совместно обитают растения с разной экологической потребностью. Поэтому на прибрежных мелководьях и обсыхающих отмелях всегда можно найти, а обычно и немало, растений сухопутных, растущих в условиях обводненного грунта (Папченков, 2001; Соловьева, 2005).

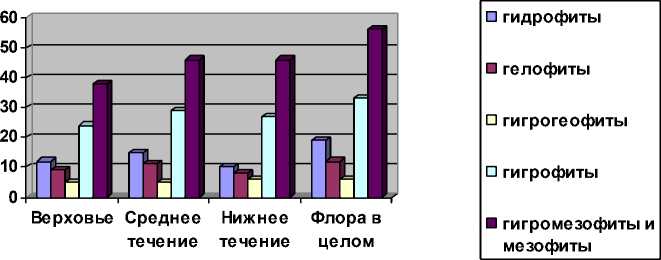

В целом, флора реки Чапаевки представлена 5 экологическими типами, из которых по числу видов доминируют гигромезофиты и мезофиты (44%) (табл. 3). Следует отметить, что видовое разнообразие и экологический состав флоры на протяжении реки не одинаков (табл. 4).

Наибольшее число видов практически во всех экологических группах характерно для среднего течения реки (рис. 1). При этом на всех ключевых участках наиболее стабилен по числу видов состав гигрогелофитов или растений уреза воды, перенасыщенных водой грунтов, отмелей и топких берегов.

Таблица 2. Систематический состав прибрежной флоры

|

Отделы и классы |

Семейства |

Число родов |

Число видов |

|

Equisetophyta |

Equisetaceae |

1 |

1 |

|

Magnoliophyta кл. Magnoliopsida |

Salicaceae |

2 |

9 |

|

Cannabaceae |

1 |

1 |

|

|

Urticaceae |

1 |

2 |

|

|

Polygonaceae |

2 |

5 |

|

|

Chenopodiaceae |

1 |

2 |

|

|

Cucurbitae |

1 |

1 |

|

|

Ranunculaceae |

1 |

2 |

|

|

Brassicaceae |

3 |

3 |

|

Rosaceae |

2 |

2 |

|

|

Fabaceae |

5 |

8 |

|

|

Geraniaceae |

1 |

1 |

|

|

Euphorbiaceae |

1 |

1 |

|

|

Malvaceae |

1 |

1 |

|

|

Lythtraceae |

1 |

1 |

|

|

Onagraceae |

1 |

2 |

|

|

Apiaceae |

1 |

1 |

|

|

Primulaceae |

1 |

2 |

|

|

Plumbaginaceae |

1 |

1 |

|

|

Rubiaceae |

1 |

1 |

|

|

Convolvulaceae |

1 |

1 |

|

|

Lamiaceae |

5 |

6 |

|

|

Solanaceae |

1 |

1 |

|

|

Scrophulariaceae |

2 |

3 |

|

|

Valerianaceae |

1 |

1 |

|

|

Aceraceae |

1 |

1 |

|

|

Plantaginaceae |

1 |

1 |

|

|

Asteraceae |

17 |

20 |

|

|

кл. Liliopsida |

Butomaceae |

1 |

1 |

|

Alismataceae |

2 |

3 |

|

|

Juncaceae |

1 |

3 |

|

|

Cyperaceae |

5 |

5 |

|

|

Poaceae |

9 |

9 |

|

|

Sparganiaceae |

1 |

2 |

|

|

Typhaceae |

1 |

3 |

|

|

Итого |

78 |

107 |

|

Таблица 3. Экологические типы растений реки Чапаевка

|

Экологические типы |

Число видов |

|

|

абсолютное |

в % |

|

|

Гидрофиты |

19 |

15 |

|

Гелофиты |

12 |

10 |

|

Гигрогелофиты |

6 |

5 |

|

Гигрофиты |

33 |

26 |

|

Гигромезофиты и мезофиты |

56 |

44 |

|

Итого |

126 |

100 |

Изучение растительности экотонной зоны реки Чапаевки показало, что ее ширина колеблется в пределах от 1,5 до 30 м в зависимости от крутизны коренных берегов, характера русла реки и антропогенного воздействия. Ведущим фактором, влияющим на растительный покров экосистемы, служит создание на реке множества необорудованных плотин. Русло реки ежегодно перегораживают земляными плотинами, которые легко разрушаются в период паводка и ливневых дождей. В результате их сооружения, на протяжении всей реки наблюдается сильное заиление, слой ила в среднем 40-50, в отдельных местах достигает и 70 см. Водоток практически превратился в ряд запруженных стоячих водоемов. При этом грунт для насыпных плотин берут непосредственно в береговой зоне, входящей в водоохранную территорию. В результате сильно нарушен рельеф водосборной поверхности, многочисленные ямы становятся дополнительным источником наноса илистых частиц в реку. Большинство земляных плотин сооружено вблизи населенных пунктов с целью прогона сельскохозяйственных животных через реку. В хаотично создаваемых местах водопоя скота прибрежная растительность сильно нарушена, в ее составе преобладают такие адвентивные северо-американские виды растений как Ambrosia trifida L., Bidens frondosa L., Cyclachaena xantiifolia (Nutt.) Fressen, Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray., Erigeron canadensis L., Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz., Xanthhium strumarium L.

Рис. 1. Экологический состав флоры р. Чапаевка

В нарушенных местах в районе плотин водная растительность практически отсутствует, за редким исключением, когда в мутной воде, на мелководьях (10-70 см) вдоль берега отмечается Elodea canadensis Michx. Вдоль всего побережья, от верховья до устья, русло реки сопровождает пойменный лес, в составе которого преобладают ивы и единично отмечаются деревья тополя черного. Часто в составе древостоя отмечаются плотные заросли клена американского.

В верхнем течении реки (окрестности с. Летниково) возникшие в результате сооружения земляных плотин так называемые речные пруды сильно заилены и имеют высокую степень зарастания погруженной растительностью – 70-80% от площади водоема. Здесь преобладают фитоценозы сплошного характера, образованные роголистником темно-зеленым, элодеей канадской, рдестом пронзеннолистным и рдестом блестящим. На поверхности воды, ближе к центру водоема, на глубине 70-120 см отмечены пятнистые заросли кувшинки белой размером 3 х 7 м. Вдоль берега на глубине от 50 см и более произрастает кубышка желтая в виде участков протяженностью от 5 до 17 м. Обрамляют водоем высокие заросли воздушно-водных растений, среди которых доминируют сообщества рогоза широколистного, рогоз узколистного и сусака зонтичного. В верховье реки в составе гелофитов отмечен Typha laxmanii Lepech., а среди гидрофитов – Potamogeton natans L. и P. crispus L. В целом, в верхнем течении реки Чапаевки отмечено 89 водных и прибрежных видов растений.

Изучение флоры реки от истока до устья показало, что Nymphaeae alba L. образует пятнистые фитоценозы только в верхнем и среднем течении (до с.

Колывань), а Nuphar lutea (L.) Smith, как более устойчивая к эвтрофирова-нию, связанному с антропогенным загрязнением воды, формирует растительные сообщества на всем протяжении реки. В районе дамбы в г. Чапа-евск, фитоценозы с участием кубышки желтой более разреженные. Известно, что кубышка желтая обладает более широкой экологической амплитудой к глубине (50-150 см), прозрачности (60-150 см) и гидрохимическому режиму воды, по сравнению с кувшинкой белой. Последний вид встречается в пресных гидрокарбонатно-кальциевых водоемах с минерализацией менее 500 мг/л, с колебанием ph в пределах от 7,0 до 8,1, то есть тяготеет к нейтральной и слабощелочной воде (Васфилова, 1982). Не случайно все виды кувшинок относят к индикаторам чистой воды,

В среднем течении реки отмечено максимальное число видов растений всех экологических групп, среди гидрофитов только в окрестностях с. Рассвет и с. Колывань отмечены Utricularia vulgaris L., Caulinia minor (All.) Coss. et Germ, Chara fragilis Desv. in Loisel. Из воздушно-водных растений – гелофитов только здесь отмечены Alisma gramineum Lej., Cyperus fuscus L., Spar-ganium erectum L., из гигрофитов и мезофитов – Juncus articulatus L., Ranunculus sceleratus L., Veronica scutellata L., Valeriana officinalis L. и некоторые другие, всего 107 водных и прибрежных видов.

Для прибрежной растительности в среднем течении и вплоть до верховья характерно преобладание в составе гелофитов тростника обыкновенного, который произрастает вдоль лево- и правобережья реки в виде пояса шириной 3-7 м, заходя в воду на глубину до 60 см, достигая высоты более 3 м, нередко располагаясь под пологом ивняков.

Для нижнего течения реки характер прибрежной растительности сохраняется, то есть доминирует тростник обыкновенный, водная растительность менее развита, главным образом это пятнистые заросли погруженных гидрофитов (Potamogeton lucens purum; acc. Potamogeton lucens + Potamoge-ton perfoliatus; acc. Potamogeton pectinatus + Potamogeton trichoides; acc. Elodea canadensis purum).

На обсыхающих мелководьях реки Чапаевки только в районе дамбы отмечено бордюрное зарастание жерушником земноводным (acc. Rorippa amphibia purum). Гигрофильное разнотравье в верховье здесь менее развито вследствие того, что берег имеет каменистый субстрат. Между крупными булыжниками изредка встречаются. Alisma plantago-aquatica L., Leersia oryzoides (L.) Sw., Glyceria maxima (Hartm) Holmb. и другие высокотравные гелофиты. Среди зарослей ивняков (acc. Salix cinerea + Salix alba) чаще, чем в верховье встречается Humulus lupulus L., Populus alba L., P. nigra L., P. tremula L.

Таблица 4. Флора реки Чапаевка

|

Экологические группы, экотипы, названия таксонов |

Семейство |

Встречаемость |

||

|

1 |

2 |

3 |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Виды «водного ядра» флоры - гидрофиты 1 |

||||

|

Caulinia minor (All.) Coss.et Germ |

Najadaceae |

+ |

||

|

Chara fragilis Desv. in Loisel. |

Characeae |

+ |

||

|

Ch. vulgaris L. emend. Wallr. |

Characeae |

+ |

||

|

Ceratophyllum demersum L. |

Ceratophyllaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Elodea canadensis Michx. |

Hydrocharitaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Lemna minor L. |

Lemnaceae |

+ |

||

|

L. trisulca L. Myriophyllum verticillatum L. |

Lemnaceae |

+ |

||

|

Haloragaceae |

+ |

+ |

||

|

Nymphaea alba L. |

Nymphaeaceae |

+ |

+ |

|

|

Nuphar lutea (L.). Smith |

Nymphaeaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray |

Polygonaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Potamogeton crispus L. |

Potamogetonaceae |

+ |

||

|

P. lucens l. |

Potamogetonaceae |

+ |

+ |

+ |

|

P. natans L. |

Potamogetonaceae |

+ |

||

|

P. pectinatus L. |

Potamogetonaceae |

+ |

+ |

+ |

|

P. perfoliatus L. |

Potamogetonaceae |

+ |

+ |

+ |

|

P. trichoides Cham.et Schlecht. |

Potamogetonaceae |

+ |

||

|

Spirodela polyrhisa (L.) Schleid |

Lemnaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Utricularia vulgaris L. |

Lentibulariaceae |

+ |

||

|

Прибрежные виды Гелофиты 1 |

||||

|

Alisma gramineum Lej. |

Alismataceae |

+ |

||

|

A. plantago-aquatica L. |

Alismataceae |

+ |

+ |

+ |

|

Butomus umbellatus L. |

Butomaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Glyceria maxima (Hartm) Holmb. |

Poaceae |

+ |

||

|

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. |

Poaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Sagittaria sagittifolia L. |

Alismataceae |

+ |

+ |

|

|

Scirpus lacustris L. |

Cyperaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Sparganium emersum Rhem. |

Sparganiaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Sparganium erectum L. |

Sparganiaceae |

+ |

||

|

Typha angustifolia L. |

Typhaceae |

+ |

+ |

+ |

|

T. latifolia L |

Typhaceae |

+ |

+ |

|

|

T. laxmannii Lepech. |

Typhaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Гигрогелофиты 1 |

||||

|

Agrostis stolonifera L. |

Poaceae |

+ 1 |

+ 1 |

+ |

|

Продолжение |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Bolboschoenus kozhevnikovii (Litv.) A.E. Kochevnikov |

Cyperaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Carex acuta L. |

Cyperaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Eleocharis palustris (L.) Roem et Schult. |

Cyperaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Lythrum salicaria L. |

Lythraceae |

+ |

+ |

+ |

|

Rorippa amphibia (L.) Bess. |

Brassicaceae |

+ |

||

Заходящие в воду береговые. Гигрофиты

|

Bidens cernua L. |

Asteraceae |

+ |

+ |

|

|

B. frondosa L. |

Asteraceae |

+ |

+ |

+ |

|

B. tripartita L. |

Asteraceae |

+ |

+ |

+ |

|

Cyperus fuscus L. |

Cyperaceae |

+ |

||

|

Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. |

Poaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray |

Cucurbitaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Equisetum palustre L. |

Equisetaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Epilobium hirsutum L. |

Onagracee |

+ |

+ |

|

|

E. palustre L. |

Onagracee |

+ |

+ |

+ |

|

Galium palustre L. |

Rubiaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Juncus articulatus L. |

Juncaceae |

+ |

||

|

J. bufonius L. |

Juncaceae |

+ |

+ |

|

|

J. gerardii Loisel |

Juncaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Leersia oryzoides (L.) Sw. |

Poaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Lycopus europeus L. |

Lamiaceae |

+ |

+ |

+ |

|

L. exaltatus L. |

Lamiaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Lysimachia nummularia L. |

Primulaceae |

+ |

+ |

|

|

L. vulgaris L. |

Primulaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Mentha arvensis L. |

Lamiaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Persicaria minor (Huds.) Opiz |

Polygonaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert |

Poaceae |

+ |

+ |

|

|

Ranunculus sceleratus L. |

Ranunculaceae |

+ |

||

|

Salix alba L. |

Salicaceae |

+ |

+ |

+ |

|

S. cinerea L. |

Salicaceae |

+ |

+ |

+ |

|

S. fragilis L. |

Salicaceae |

+ |

+ |

+ |

|

S. starkeana Willd. |

Salicaceae |

+ |

||

|

S. triandra L. |

Salicaceae |

+ |

+ |

+ |

|

S. viminalis L. |

Salicaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Scutellaria galericulata L. |

Lamiaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Solanum dulcamara L. |

Solanaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Stachys palustris L. |

Lamiaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Veronica anagallis-aquatica L. |

Scrophulariaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Veronica scutellata L. |

Scrophulariaceae |

+ |

Гигромезофиты и мезофиты

|

Achillea millefolium L. |

Asteraceae |

+ |

+ |

+ |

|

Acer negundo L. |

Aceraceae |

+ |

+ |

+ |

|

Altaea officinalis L. |

Malvaceae |

+ |

+ |

|

|

Ambrosia trifida L. |

Asteraceae |

+ |

||

|

Amoria fragifera (L.) Roskov |

Fabaceae |

+ |

||

|

Arctium tomentosum Nitt. |

Asteraceae |

+ |

+ |

+ |

|

Artemisia procera L. |

Asteraceae |

+ |

+ |

+ |

|

A. dracunculus L. |

Asteraceae |

+ |

+ |

+ |

|

Berteroa incana (L.) DC |

Brassicaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Calystegia sepium (L.) R. Br. |

Convolvulaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Chenopodium album L. |

Chenopodiaceae |

+ |

+ |

|

|

Ch. glaucum L. |

Chenopodiaceae |

+ |

+ |

Продолжение

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Cirsium setosum (Willd.) Bess. |

Asteraceae |

+ |

+ |

|

|

Cyclachaena xantiifolia (Nutt) Fressen |

Asteraceae |

+ |

||

|

Elytrigia repens (L.) Nevski |

Poaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Erigeron canadensis L. |

Asteraceae |

+ |

||

|

Euforbia virgata Waldst. et Kit |

Euforbiaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Geranium palustre L. |

Geraniaceae |

+ |

+ |

|

|

Humulus lupulus L. |

Cannabaceae |

+ |

+ |

|

|

Inula britannica L. |

Asteraceae |

+ |

+ |

|

|

Lathyrus pratensis L. |

Fabaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Leontodon autumnalis L. |

Asteraceae |

+ |

+ |

+ |

|

Libanotis itermedia Rupr. |

Umbelliferae |

+ |

+ |

+ |

|

Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntze. |

Plumbaginaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Medicago lupulina L. |

Fabaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Melilotus dentatus (Waldst. et Kit.) Pers. |

Fabaceae |

+ |

||

|

Melilotus albus Desz. |

Fabaceae |

+ |

+ |

+ |

|

M. officinalis L. |

Fabaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray. |

Polygonaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Petasites spurius (Retz.) Reichenb. |

Asteraceae |

+ |

||

|

Phleum pratense L. |

Poaceae |

+ |

||

|

Plantago intermedia DC. |

Plantaginaceae |

+ |

+ |

+ |

|

P. major L. |

Plantaginaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Poa pratensis L.s.l. |

Poaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Polygonum aviculare L. |

Polygonaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Populus alba L. |

Salicaceae |

+ |

||

|

P. nigra L. |

Salicaceae |

+ |

+ |

+ |

|

P. tremula L. |

Salicaceae |

+ |

||

|

Potentilla anserina L. |

Rosaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Ptarmica salicifolia (Bess.) Serg. |

Asteraceae |

+ |

||

|

Ranunculus repens L. |

Ranunculaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Rubus canescens L. |

Rosaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Rumex confertus Willd. |

Polygonaceae |

+ |

+ |

+ |

|

R. stenophyllus Ledeb. |

Polygonaceae |

+ |

+ |

|

|

Senecio jacobaea L. |

Asteraceae |

+ |

+ |

+ |

|

Sisymbrium loiselii L. |

Brassicaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Teucrium scordium L. |

Lamiaceae |

+ |

||

|

Trifolium pratense L. |

Fabaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Trifolium repens (L.) C. Presl |

Fabaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Tripleurospermum perforatum (Merat) M. Lainz |

Asteraceae |

+ |

+ |

+ |

|

Tussillago farfara L. |

Asteraceae |

+ |

||

|

Valeriana officinalis L |

Valerianaceae |

+ |

||

|

Verbascum orientale (L.) All. |

Scrophulariaceae |

+ |

||

|

Urtica dioica L. |

Urticaceae |

+ |

+ |

|

|

Urtica uens L. |

Urticaceae |

+ |

+ |

+ |

|

Xanthium strumarium L. |

Asteraceae |

+ |

+ |

+ |

|

Итого |

126 |

89 |

107 |

97 |

Примечание: Описания флоры сделаны на 9 ключевых участках

1. Верховье (с. Летниково – с. Ореховка – с. Богдановка)

2. Среднее течение (c. Подъем-Михайловка – с. Рассвет – с. Колывань)

3. Нижнее течение (с. Покровка – г. Чапаевск (плотина в частном секторе в р-не завода хим. удобрений – г. Чапаевск, в районе дамбы)

В заключении следует отметить, что растительный компонент является важным биотическим фактором в процессах самоочищения изучаемой речной экосистемы. Известно, что от фильтрационной активности макрофитов зависят процессы выноса вещества на берег и в сопредельные водоемы, перемешивание воды и прозрачность. Очищение воды и постоянное возобновление ее качества является важным элементом самоподдержания стабильности всей водной экосистемы. Поскольку почти вся водная биота участвует в формировании качества воды, в сомоочищении водных экосистем либо в регуляции этих процессов, то необходимо сохранять ее разнообразие. «Связь между качеством воды и биоразнообразием не исчерпывается тем, что для сохранения биоразнообразия надо поддерживать качество воды…Справедливо и обратное: для сохранения качества воды необходимо поддерживать функционально активное биоразнообразие водных экосистем» (Остроумов, 2002. С. 140). Иными словами, сохранение функционально активного биоразнообразия гидробионтов в водоеме является методом (причем абсолютно обязательным) для поддержания чистоты воды в этом водоеме (Остроумов, 2002; 2005). Поскольку в очищении воды активно участвуют виды наземных экосистем и местообитаний, пограничных с водоемами и водотоками, то одним из условий качества воды является разнообразие водных и прибрежных растений в связи со с их средообразующей, трофической и водоохранной ролью.

Список литературы Фиторазнообразие реки Чапаевки

- Атлас земель Самарской области. «Московское аэрогеодезическое предприятие» Федеральной службы геодезии и картографии России / под ред. Порошиной Н.И. 2002. 99 с.

- Бирюкова Е.Г. Растительный покров речных истоков // Сложение и динамика растительного покрова: Межвуз. сб. научн. тр. Куйбышев, 1983. С. 41-49.

- Бирюкова Е.Г., Ильина Н.С., Устинова А.А. Экологическая роль и проблема сохранения речных истоков в Самарской области // Материалы международной конференции «Природное наследие России: изучение, мониторинг, охрана» г.Тольятти, Россия (21-24 сент. 2004 г). Тольятти: ИЭВБ РАН, 2004. С. 29-30.

- Васфилова Е.С. Экологические особенности кувшинковых и некоторые вопросы их охраны // Интродукция, акклиматизация, охрана и использование растений. Куйбышев. Изд-во Куйбышев. гос. ун-та, 1982. С. 131-137.

- Виноградов А.В. Устье реки Чапаевки. «Зеленая книга» Поволжья: охраняемые природные территории Самарской области. Самра: Кн. изд-во, 1995. С. 160-161.