Фитосанитарный мониторинг посадок смородины черной в Приамурье

Автор: Трифонова Т.М.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Растениеводство

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследований фитосанитарного состояния посадок смородины черной в Приамурье в период 1960-2010 гг. По данным автора, наиболее вредоносными вредителями смородины черной признаны смородинный почковый клещ, обыкновенный паутинный клещ, крыжовниковая побеговая тля, а из фитопатогенов американская мучнистая роса и септориоз.

Смородина черная, американская мучниста роса, септориоз, обыкновенный паутинный клещ, смородинный почковый клещ, вредитель

Короткий адрес: https://sciup.org/14084956

IDR: 14084956 | УДК: 634.72:581.5

Текст научной статьи Фитосанитарный мониторинг посадок смородины черной в Приамурье

Введение . Фитосанитарный мониторинг – обязательное звено современного интенсивного растениеводства, на основе данных которого обосновываются стратегия и тактика защитных мероприятий, что в свою очередь обеспечивает экологически безопасную и экономически рациональную защиту от вредных организмов, получение стабильного урожая при высоком качестве продукции.

Цель исследований . Изучение домирующего состава фитофагов и фитопатогенов смородины черной в условиях Приамурья.

Задачи исследований . Оценить современное фитосанитарное состояние посадок смородины черной; изучить по литературным данным фитосанитарное состояние посадок смородины черной за период с 1970 по 2000 г.

Материалы и методы исследований . При маршрутном обследовании просматривали от 5 до 10 кустов смородины черной различных форм собственности. Через 10 дней после распускания листьев с интервалом 10–15 дней проводили учет поражений растений смородины черной грибными болезнями и вредителями в условиях естественной инфекции по шкалам №67, 70, 71 [1, 2].

Результаты исследований и их обсуждение . В условиях Приамурья посадки смородины черной повреждаются комплексом фитофагов и фитопатогенов, на развитие и распространение которых влияют абиотические и биотические факторы, а также своевременность и целесообразность защитных мероприятий. По имеющимся литературным данным [3, 4, 5] в разные годы численность и вредоносность фитофагов и фитопатогенов смородины черной изменялась. Так, в период 60–80-х гг. прошлого столетия наибольший вред урожаю причиняли такие вредители, как смородинная почковая моль, листовертки, крыжовниковая огневка, узкотелая зеленая (смородинная) златка, крыжовниковая побеговая тля. Данные вредители были распространены повсеместно и в очагах массового распространения причиняли значительный ущерб урожаю.

Смородинная почковая моль (Lamproniacapitella Cl. ) – бабочка темно-коричневого цвета с двумя поперечными светлыми полосками на передних крыльях, задние крылья серые. Это наиболее вредоносный вид на смородине черной вплоть до 90-х гг. Однако постепенное изменение гидротермального режима способствовало гибели личинок, уходящих в почву на коконирование, усугубляло их перезимовку, что вело к снижению численности популяции.

В отдельные годы большой урон растениям смородины черной причиняли листовертки (семейство Tortricidae) – гусеницы, наносящие вред ягодникам с начала распускания листьев до середины июля. В 60–70-е гг. были наиболее распространены следующие виды листоверток: смородинная листовертка (Pandemisribeana Hb. ) , ивовая кривоусая листовертка (Pandemisheparana Den. et.Schiff. ) и розанная листовертка (Archipsrosana L. ) . В 80-е годы смородинная листовертка не была отмечена [6]. Согласно литературным данным, после 80-х гг. листовертки на посадках смородины черной не активизировались.

Губительное действие на бабочек крыжовниковой огневки (Zophodiaconvolutella Zell. ) оказали сильные осадки первой половины мая 80-х гг. (например, 1981, 1982, 1983, 1985 гг.) [7], что в сильной степени сократило численность популяции вредителя. Случаи поражения были единичные, кроме 1984 г., когда степень поражения ягод на отдельных участках достигала 50–60 %. Массовое распространение вредителя замечено лишь в зонах возделывания ягодных кустарников Западной Сибири [8].

Узкотелая зеленая (смородинная) златка (Agrilluschrysoderes Ab. ) в стадии депрессии находилась в 80-х годах. Распространена была повсеместно, вредила спорадически. Высокая численность вредителя отмечалась только на старых участках, где не проводились химические обработки и вырезка старых побегов. Экономического значения не имела. По данным Хабаровской краевой станции защиты растений, в 90-е гг. максимальное развитие фитофага зарегистрировано в питомнике им. А.М. Лукашова – 33 % поврежденных побегов. В среднем по Хабаровскому краю было повреждено 24,5 % побегов [9, 10].

Крыжовниковая побеговая тля (Aphisgrossulariae Kalt. ) распространена повсеместно, начиная с 60-х годов. В значительной степени повреждает молодые растения и молодой прирост. Массовое размножение вредителя ежегодно наблюдается на необрабатываемых участках смородины черной.

В период 1960–1970 гг. обыкновенный паутинный клещ (Tetranychusurticae Koch. ) повреждал смородину черную почти во всех зонах Дальнего Востока. Однако массовое размножение наблюдалось только в отдельные благоприятные годы и носило локальный характер. В наибольшей степени данным вредителем повреждались насаждения в Хабаровском крае (Хабаровский район, Лазовский район, Вяземский и Бикин-ский районы), степень заселенности растений характеризовалась здесь как средняя. Ограничивающим фактором для эпифитотийного размножения фитофага являлись низкие дневные температуры, выпадение большого количества осадков и сильные ветра (например, 1978, 1979 гг.). В стадии депрессии вредитель находился вплоть по 1990 года.

Смородинный почковый клещ (CecidophyopsisribisWestw.) в сильной степени поражал насаждения в Хабаровском районе, особенно в насаждениях коллективного садоводства и в питомнике им. А.М. Лукашова, где размножение смородины производилось с маточных участков, зараженных смородинным почковым клещом. По Хабаровскому краю он не был массовым вредителем до 1969–1971 гг., вредоносность его проявлялась в слабой степени, отмечались лишь единичные случаи поражения почек. Массовая заселенность смородинным почковым клещом в плодово-ягодных хозяйствах и коллективных садах активизировалась в начале 70-х годов. По данным Хабаровской краевой станции защиты растений, в конце 90-х годов был отмечен значительный рост численности популяции вредителя. Так, например, в 1997 г. только в Хабаровском районе на площади 20 га клещ обнаружен на 13 % кустов, заселил 3,7 % почек. В 1998 г. фитофаг заселяет уже всю площадь посадок смородины черной. По Хабаровскому краю в среднем было заселено 71 % кустов, повреждено 4,7 % почек. В 1999 г. смородинный почковый клещ встречается на всех производственных посадках смородины и в коллективных садах. В Хабаровском районе клещами было заселено 50–70 % кустов и 5,6 % почек. Рост численности популяции вредителя продолжается до настоящего времени, особенно на старых посадках.

В период 1960–1970 гг. распространение смородинной стеклянницы (Aegeriatipuliformis Cl. ) характеризовалось как очажное. Значительного вреда данный вредитель не причинял. Массовое распространение фитофага началось в 80-х годах.

Непарный шелкопряд (Lymantriadispar L. ) был отмечен на смородине черной в 80-х годах. Вредит растениям только в годы массового размножения.

В 1980–1990 годы на растениях смородины черной отмечены такие вредители, как пилильщики. Смородинный пилильщик (Nematusbeibienkoi Scor. ) являлся самым опасным вредителем для культуры. В 80-е годы фитофаг был широко распространен в зонах произрастания смородины черной. Менее опасным с небольшой численностью популяции являлся желтый черносмородинный пилильщик (Nematusribesii Stop. ) . В настоящее время данные вредители на смородине черной не выявлены.

Первые сведения по микофлоре плодово-ягодных растений были опубликованы А.А. Ячевским в 1917 г. Из фитопатогенов смородины черной он указывает на столбчатую ржавчину. Позднее в 60-х годах А.А. Аблакатова расширяет список основных болезней смородины черной. Значительный ущерб этой культуре в 60–70-х годах причиняли бокальчатая ржавчина , столбчатая ржавчина , пятнистости .

Заболевание бокальчатая ржавчина(Pucciniaribesiicaricis Kleb. ) в те годы было распространено во всех плодоводственных зонах Дальнего Востока, но особенно широко в Хабаровском крае. В начале 80-х годов повреждения фитопатогенном охватывали 100 % растений смородины черной. Развитие болезни достигало 25 %.

Столбчатая ржавчина (Cronartiumribicola Dietr. ), распространяясь по всему Дальнему Востоку, в отдельные годы поражала до 50 % листьев. Значительное сокращение плодово-ягодных совхозов и в то же время увеличение количества коллективных садов привело к тому, что все больше небольшие участки садов стали располагаться на возвышенных местах вдали от лесонасаждений. Удаленное расположение от насаждений сосны и кедра, уничтожение осоковых ограничивало развитие столбчатой и бокальчатой ржавчины отсутствием промежуточных хозяинов, на которых зимуют грибы фитофагов. Только в 90-е годы вредоносность фитофага стала снижаться.

Из пятнистостей на смородине черной в 60-е годы были зарегистрированы септориоз (Septori-aribis Desm. ) и антракноз (Gloeosporiumribis Mont. et Desm. ). До 1960 г. эти заболевания отмечены не были. В дальнейшем на Дальнем Востоке во всех регионах произрастания смородины черной отмечалось распространение септориоза и антракноза, особенно во влажные годы.

В отдельные годы антракнозом поражались даже наиболее устойчивые сорта до 40 %. В 60-х годах наибольший вред заболевание причиняло растениям в Хабаровском крае, Амурской и Сахалинской областях.

За последние 40 лет произошли значительные экономические и экологические изменения, изменился климат региона. В связи с этим возникла необходимость определения современного энтомологического и фитопатологического фона на посадках смородины черной в Приамурье.

При проведении фитосанитарного мониторинга посадок смородины черной в 2007–2010 гг. в Хабаровском крае выяснено, что наибольшую опасность культуре представляли из фитопатогенов американская мучнистая роса (Sphaerothecamors-uvae (Schw.)Berk.etCurt. ) и септориоз (Septoriaribis Desm. ) . В разные годы в зависимости от погодных условий степень развития болезней достигала 80–100 %. Антракноз (Gloeospori-umribis Mont. etDesm. ) в период вегетации в 2007–2010 гг. был отмечен на единичных растениях.

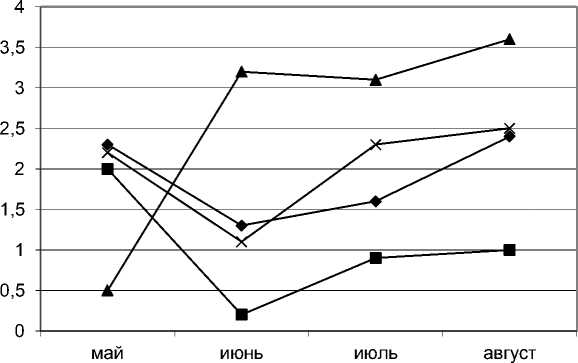

За последние годы на всей территории региона возросла вредоносность от крыжовниковой побеговой тли (Aphisgrossulariae Kalt. ) . Ранняя теплая весна, сухое и жаркое лето 2008 г. способствовали активизации деятельности вредителя в начале мая (ГТК май, июнь =2,0; 0,2) (рис.). А уже в конце июня распространение крыжовниковой побеговой тли составило 22 % и характеризовалось сильной заселенностью растений (3 балла). Дождливое и холодное лето 2009 г. (ГТК июнь, июль =3,2; 3,1) сдерживало массовое распространение вредителя вплоть до июля. Первые колонии фитофага появились к 12 июля, а к концу июля распространение тли составило до 50–75 % с сильной степенью заселения.

—♦— 2007 г.

■ 2008 г.

—*— 2009 г.

2010 г.

ГТК < 1 - недостаточное увлажнение

ГТК = 1 - норма

ГТК > 1 -избыточное увлажнение

Изменение гидротермического коэффициента в мае-августе (2007–2010 гг.)

Весна 2010 года задержалась на неделю, была затяжной, холодной с частыми осадками. Однако раннее лето с высокими дневными температурами и небольшими осадками (ГТК май, июнь, июль = 2,2; 1,1; 2,3) способствовало появлению первых колоний крыжовниковой побеговой тли уже к 10 июля. В течение июля заселенная площадь значительно увеличилась, распространение фитофага составило до 70 % с сильной степенью заселения.

Потепление климата за последние 40 лет привело к массовому распространению смородинного почкового клеща (Eriophyesribis Nal. ) . На молодых посадках смородины черной фитофаг заражал до 13 % почек всех растений. Массовое размножение до 50–70 % зараженных кустов наблюдалось на старых запущенных посадках культуры.

Обыкновенный паутинный клещ (Tetranychusurticae Koch. ), так же как и смородинный почковый клещ, в 2007–2010 гг. имел массовое распространение. В зависимости от погодных условий массовое развитие фитофага приводило к опаданию листвы растений смородины черной уже в начале августа. Вредитель отмечен как на промышленных посадках, так и на территории частных посадок Хабаровского края.

Смородинная стеклянница (Synanthedontipuliformis Cl. ) на опытных молодых растениях смородины черной встречалась единично. Однако на старых посадках питомника им. А.М. Лукашова наблюдалось массовое развитие вредителя. Нами было отмечено до 40–50 % пораженных побегов.

Выводы

-

1. Основными фитофагами смородины черной в Хабаровском крае в период с 1970 по 2000 г. являлись смородинная почковая моль (Incurvariacapitella Cl. ) , листовертки, узкотелая зеленая (смородинная) златка (Agrilluschrysoderes Ab. ) , смородинный пилильщик (Nematusbeibienkoi Scor. ) , желтый черносмородинный пилильщик (Nematusleocotrochus Hart. ) . Широко распространенными и вредоносными заболеваниями смородины были бокальчатая ржавчина (Pucciniaribesiicaricis Kleb. ) , столбчатая ржавчина (Cronartiumribicola Dietr. ) , септориоз (Septoriaribis Desm. ) , антракноз (Gloeosporiumribis Mont. et Desm. ) .

-

2. Изменение гидротермических условий, несоблюдение агротехнических и защитных мероприятий способствовали изменению доминирующего состава фитофагов и фитопатогенов. В годы проведения исследований доминирующими видами насекомых-вредителей были крыжовниковая побеговая тля (Aphisgros-sulariae Kalt. ) , смородинная стеклянница (Synanthedontipuliformis Cl. ) , смородинный почковый клещ (Eriophyesri-bis Nal. ) , обыкновенный паутинный клещ (Tetranychusurticae Koch. ) ; из болезней отмечена нарастающая вредоносность американской мучнистой росы (Sphaerothecamors-uvae (Schw.)Berk. etCurt. ) , пораженность растений септориозом (Septoriaribis Desm. ) и антракнозом (Gloeosporiumribis Mont. et Desm. ) осталась на прежнем уровне.