Фитотестирование при оценке воздействия выпусков сточных вод загородных объектов

Автор: Гаврилова Ольга Ивановна, Графова Елена Олеговна, Гольденберг Полина Геннадьевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Физико-химическая биология

Статья в выпуске: 8 (153), 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается применение метода фитоиндикации для определения воздействия загрязненных сточных вод от жилых и промышленных объектов, имеющих собственные выпуски на рельеф или в водоемы. Применение метода позволяет наглядно определить негативное воздействие загрязненных стоков на почвенный растительный покров. Наблюдается яркое изменение видового разнообразия, а также массы и структуры растений. Актуальность примененного метода фитоиндикации состоит в независимости и достоверности результатов реакции растительности, демонстрирующих реальную картину влияния сбрасываемых загрязненных стоков. Метод является дешевым, независимым от человеческого фактора, не требующим дополнительных разрешений со стороны субъектов, осуществляющих сброс загрязненных стоков; контроль может осуществляться в любое время.

Фитоиндикация, фитотестирование, оценка почвенного покрова, сброс стоков, выпуск стоков, водные объекты, загрязнение почв, проективное покрытие

Короткий адрес: https://sciup.org/14751007

IDR: 14751007 | УДК: 628.3+634.95

Текст научной статьи Фитотестирование при оценке воздействия выпусков сточных вод загородных объектов

Сточные воды от туристических комплексов, коттеджных поселков, загородных домов сбрасываются на рельеф или в близлежащие водоемы с предварительной очисткой или без нее [1]. Помимо этого, на территории России действуют многочисленные топливные компании типа «ТНК-БП», «Лукойл», «Роснефть», которые построили и продолжают строить автозаправочные станции (АЗС) вдоль автомагистралей. Прибыльность АЗС растет при наличии в их составе придорожных кафе, мини-гостиниц, магазинов. Образующиеся при этом хозяйственно-бытовые стоки и содержащие нефтепродукты дождевые стоки, собираемые с территорий заправок, перед сбросом должны очищаться на локальных очистных сооружениях.

Немаловажную роль играет состояние дорожного полотна. В целях улучшения данной ситуации на протяжении нескольких лет ведется реконструкция основных федеральных дорожных артерий. Одна из таких строек – автодорога М-18

«Кола» от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск до границы с Норвегией.

С 1 января 2007 года введен в действие Водный кодекс РФ от 16.11.1995 № 167-ФЗ, согласно которому собственники водных объектов, а также физические и/или юридические лица, использующие их или прилегающие к ним территории, осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения и истощения, принимают меры по ликвидации загрязнений.

При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается:

-

• сбрасывать в водоемы сточные воды без очистки и обезвреживания, не соответствующие требованиям технических регламентов;

-

• проведение строительных, дноуглубительных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных зонах, в границах водно-болотных угодий осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области ох-

- раны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности.

В связи с этим в проекты капитального ремонта автомобильных дорог Северо-Запада в разделе «Охрана окружающей среды» для участков, находящихся в водоохранной зоне, предусматривают локальные сооружения для очистных дождевых и талых вод.

Спектр модификаций сооружений локальной очистки весьма велик. Гарантом работы таких сооружений является сертификация оборудования. На сегодняшний день сертификация очистных сооружений носит добровольный характер и регламентируется Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Сертификация гарантирует, что конструкции, из которых изготовлены сооружения, выполнены из качественного материала и не наносят вред человеку и окружающей среде. Также указываются методики определения эффективности работы сооружений и ожидаемый эффект очистки. Часто заявленные показатели очистки прописываются в соответствии с собственными техническими условиями и ссылкой на требования, которые принимаются Росприроднадзором и другими природоохранными организациями, а не фактическими показателями работы сооружений, которые часто кратно превышают заявленные.

В последние годы в России складывается неприглядная ситуация с государственным контролем эффективности работы канализационных очистных сооружений малых населенных пунктов и отдельных предприятий.

Согласно ст. 67. «Производственный контроль в области охраны окружающей среды» Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», предприятия самостоятельно должны проводить производственный экологический контроль в процессе хозяйственной деятельности и мероприятий по охране окружающей среды. По вопросу водоснабжения – это проведение лабораторных анализов проб очищенных стоков перед сбросом в окружающую среду и учет предельно допустимых сбросов стоков.

Согласно ст. 65 «Государственный экологический надзор» Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», надзорные органы контролируют деятельность юридических лиц и частных граждан, а также проводят анализ и прогноз существующей ситуации.

Проверки специалистами Росприроднадзора часто подтверждают несоответствие качества сбрасываемых стоков по ряду причин: несоблюдение регламентов эксплуатации очистных сооружений, отсутствие возможности финансирования строительства, реконструкции или эксплуатации очистных сооружений. Чаще всего представители эксплуатационных служб максимально эффективно приводят в рабочее состояние сооружения только перед проверкой контролирующими органами.

Учитывая возрастающее количество и разбросанность загородных объектов, ограниченные возможности контролирующих санитарных и природоохранных служб, целесообразно разработать доступные и недорогие методы и средства интегральной оценки эффективности природоохранных мероприятий природопользователями, демонстрирующих реакцию окружающей среды на постоянное воздействие сточных вод, даже в те периоды, когда проверки не производятся. Одним из таких методов является фитотестирование.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В целях разработки метода фитотестирования проанализированы работы по внешнему проявлению взаимодействия растений с загрязнителями. Так, высшие водные растения способны накапливать большое количество различных элементов. Например, камыш извлекает фенол из воды; заросли макрофитов способствуют всплыванию эмульгированной нефти и аккумуляции нефтяной пленки; элодея, уруть, роголистник, харовые водоросли принимают активное участие в детоксикации фенольных соединений. Водные растения поглощают хлорорганические пестициды.

Особенно большое значение имеют водные растения в концентрировании металлов, обуславливая их миграции. Например, элодея может накапливать до 35 мг меди на 1 кг своего веса, харовые водоросли – до 10,1 мг кобальта и до 218 мг цинка [4]. В поглощении и концентрировании растениями тяжелых металлов есть свои особенности, так, погруженные растения накапливают их в 4–9 раз интенсивнее, чем прибрежно-водные. Это обстоятельство следует учитывать при проведении работ по биомониторингу, и в первую очередь в качестве объектов наблюдений использовать полностью погруженные в воду виды растений. Также водные растения концентрируют и микроэлементы: марганец, никель, хром, молибден, ванадий, стронций, барий, железо, алюминий и др.

Важным достоинством высших растений является легкость отбора проб и возможность формирования чистых проб отдельных видов растений и даже их органов. Но при этом имеется и существенный недостаток – невозможность выявления по пробам высших растений началь- ных этапов загрязнения водотоков и водоемов тяжелыми металлами.

К преимуществам метода фитотестирования следует отнести интегральную оценку ситуации; неограниченное число тестируемых веществ; как длительные, так и краткосрочные по времени исполнения; дешевизну; информативность; легкую тиражируемость; культура фитоиндикаторов легко поддерживается в лабораторных условиях; метод соответствует международным стандартам оценки качества воды, почвы и кормов. Успех фитотестирования во многом зависит от выбора тест-объекта. Одними из наиболее известных индикаторов являются лишайники, поскольку они распространены по всему земному шару и их реакция на внешнее воздействие очень сильна, а собственная изменчивость незначительна по сравнению с другими организмами (см. [6], [7]).

Чувствительность лишайников к загрязненности воздуха определяется:

-

• симбиотической природой;

-

• большой абсорбционной поверхностью (загрязняющие вещества поглощаются всей поверхностью таллома);

-

• высокой гидрофильностью;

-

• средой обитания (осадки, стекающие по стволу, содержат значительно более высокие концентрации поллютантов, чем осадки на открытых местах) [4];

-

• длительностью жизни.

Из всех групп лишайников наибольшей чувствительностью обладают лишайники-эпифиты, обитающие на коре деревьев, активно реагирующие на сернистый ангидрид, окислы азота, тяжелые металлы, фториды.

Таким образом, учитывая высокую чувствительность некоторых растений к воздействию антропогенного загрязнения, их можно использовать в качестве индикаторов. Однако для этого необходимо соблюдение следующих условий:

-

• воздействия должны приводить к заметной реакции растения;

-

• эффекты должны хорошо воспроизводиться и характеризоваться специфическими симптомами, свойственными воздействию конкретных загрязняющих веществ;

-

• растения должны обладать чувствительностью к низким концентрациям загрязняющих веществ и быть устойчивыми к болезням и вредителям.

Известно несколько эффектов воздействия загрязнения на растения, которые можно условно разделить на эффекты острого и хронического воздействия. Примерами первого типа являются хлороз или некроз ткани листьев, опадание и свертывание листвы, искривление стеблей. К эффектам хронического воздействия относится замедление или прекращение нормального роста и развития растений, медленное увядание растения или его органов.

Согласно данным ряда авторов (см. [2], [3]), повышенная концентрация загрязняющих веществ проявляется следующими признаками:

-

• появление ослабленных деревьев и сухостоев среди доминирующих видов;

-

• заметное уменьшение размеров хвои и листьев;

-

• преждевременное пожелтение и опадание листьев;

-

• депрессия прироста по высоте и диаметру деревьев;

-

• появление некрозов хвои и листьев, снижение срока жизни хвои;

-

• возрастание повреждений деревьев грибами и насекомыми;

-

• обеднение почвы питательными веществами и ее закисление.

В качестве объекта исследования сброса сточных вод выбрана одна из загородных баз отдыха «Русский Север». Очистка хозяйственно-бытовых стоков предусмотрена в два этапа:

-

1) очистка стоков на сооружениях очистки,

-

2) обеззараживание стоков перед сбросом.

Очистка стоков в специальном резервуаре – двухъярусном отстойнике, где осаждаются взвешенные вещества и разлагаются органические загрязнения с помощью анаэробных бактерий, всегда присутствующих в нечистотах. Обеззараживание стоков от патогенных бактерий перед сбросом в окружающую среду производится хлорсодержащими реагентами. Выпуск стоков осуществляется в ручей, который впадает в озеро Лососинное. Несмотря на то, что существующая схема очистки на базе неполная по современным меркам, даже она не работала: отстойник не очищался, обеззараживание не проводилось. Таким образом, сбрасываемые стоки содержат избыточное содержание азота, фосфора и других загрязнений.

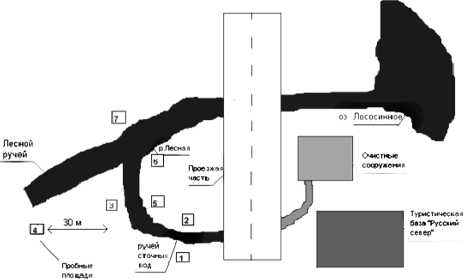

Для оценки состояния территории, прилегающей к месту выпуска стоков, проведены следующие виды работ (рис. 1):

-

1. Определены границы территории, подвергающейся воздействию сточных вод.

-

2. На территории заложены учетные пробные площади размером 1 × 1 м, расположенные по обе стороны канала на разном удалении от выпуска стоков. На пробных площадках с применением определителя растений Раменской [5] был определен видовой состав растений живого напочвен-

- ного покрова и процент проективного покрытия каждым из видов.

-

3. На пробных площадках срезаны все растения до уровня почвы с последующей сушкой для определения общей массы и массы каждого из видов растений.

-

4. Проведен сбор и взвешивание хвои с еловых насаждений, находящихся в зоне влияния стоков и на расстоянии 30 м от ручья со стоками.

Рис. 1. Размещение пробных площадей исследуемого участка

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определение проективного покрытия напочвенного покрова

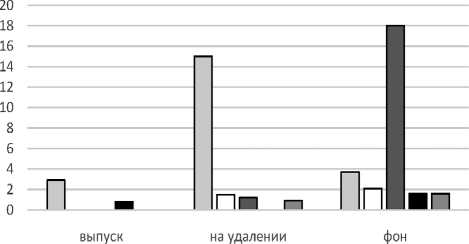

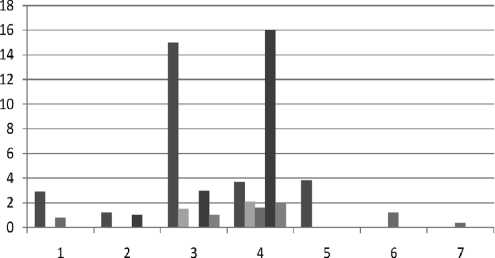

В ходе исследований определено проективное покрытие и видовой состав растений на 7 пробных площадках. Данные результаты показывают изменения, происходящие в напочвенном покрове, что косвенным образом указывает на возможное влияние сточных выбросов. На основании проведенных исследований по усредненным данным получены сведения о количестве и проективном покрытии основными видами живого напочвенного покрова исследуемого участка (рис. 2).

□ Черника ПБрусника ДДикранум ИМайник ОПлеуроциум

Рис. 2. Средний процент проективного покрытия видами живого напочвенного покрова вблизи выпуска стоков выше водоотводной канавы до выпуска

Средний процент проективного покрытия вблизи канавы показывает преобладание черники и папоротника, а на удалении от канавы – мхов и лесных трав.

По мере удаления от выпуска стоков заметно увеличение количества и видового состава растений. На площадках, находящихся возле выпуска стока, растения занимают менее тридцати процентов площади, а на площадках после выпуска в месте впадения с лесным ручьем – более семидесяти процентов. Видовой состав с единичных пяти на двух площадках увеличивается до пяти и более видов растений на каждой последующей. Таким образом, по мере удаления от выпуска и разбавления стоков наблюдается увеличение присутствия видов лесной растительности.

После анализа растительности по степени удаления проанализирована растительность в связи с рельефом местности для определения воздействия загрязнений с положением пробных площадей на склоне.

Самое большое количество видов живого напочвенного покрова отмечено на площадках, находящихся на удалении от выпуска стоков и в месте смешения с лесным ручьем (пробы 4 и 7). Для площадей, находящихся ниже по ходу склона, характерно появление большего объема растительности в месте смешения с лесным ручьем (проба 6).

После выявления основных видов растительности, которые могут быть индикаторами загрязнения, построены графики, подтверждающие, что исчезновение тех или иных растений может показывать наличие загрязнения сточными водами (рис. 3).

□ Черника □ Брусника ■ Майник ПМхи

Рис. 3. Средний процент проективного покрытия растениями и зелеными мхами в связи с положением относительно канавы

В связи с тем что злаки на учетных площадках встречались единично только на открытых местах, их распространенность в большей степени зависит от освещенности местности, нежели от уровня загрязнения.

Таким образом, напочвенный покров отображает состояние почвы и показывает наличие в ней веществ или их количество, которые неблаготворно влияют на эту растительность.

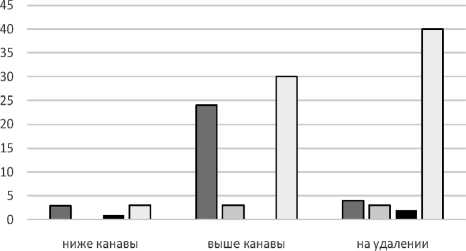

Масса растений живого напочвенного покрова

После исследования массы живого напочвенного покрова по видам сделаны выводы о количестве трав, произрастающих около канавы, по которой ведется сброс сточных вод в зависимости от удаления от выпуска стоков (рис. 4). По мере удаления от выпуска стоков возрастает масса лесных видов, что безусловно говорит о влиянии стоков на состав напочвенного покрова.

■ Черника ■ Брусника ■ Майник еДикрантум иПлеуроциум

Рис. 4. Вес растений и зеленых мхов на площадях по ходу удаленности от выпуска стоков

Не только количество напочвенного покрова, но и его размер и вес также могут указывать на то, что в районе сброса сточных вод имеется изменение химического состава почвы или накопления загрязнений, которые неблагоприятно влияют на растительность.

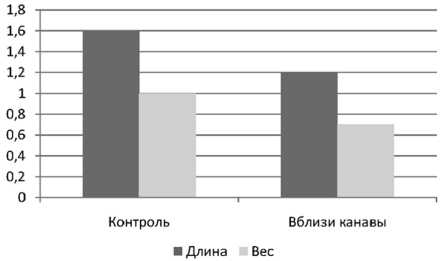

Исследование хвои ели европейской

После проведения работ по замеру хвои ели были проведены вычисления основных статистических показателей. Средние длина и масса хвои ели европейской представлены на рис. 5.

Рис. 5. Длина хвои и масса 100 шт. в контрольном насаждении и в лесу

Хвоя, собранная с ели европейской в районе выпуска стоков, меньше по весу и длине. Сред- няя масса одной хвоинки в лесу составила 1,0 г, длина 1,6 см, в районе выпуска – 0,7 г и 1,2 см соответственно. Данный факт свидетельствует о влиянии соединений азота на растение, что подтверждается исследованиями химического анализа хвои, который показал большее количество азота в хвое.

ВЫВОДЫ

Применение метода фитоиндикации позволяет наглядно определить негативное воздействие загрязненных стоков на почвенный растительный покров. Наблюдается яркое изменение видового разнообразия и изменения массы и структуры растений.

Актуальность примененного метода фитоиндикации состоит в независимости и достоверности результатов реакции растительности, демонстрирующих реальную картину качества сбрасываемых загрязненных стоков. Метод является дешевым, независимым от человеческого фактора, не требует дополнительных разрешений со стороны субъектов, осуществляющих сброс загрязненных стоков; контроль может осуществляться в любое время.

Двухгодичные наблюдения за участком, на который оказывают воздействие неочищенные сточные воды, показали, что по мере удаления от выпуска стоков наблюдается увеличение присутствия видов живого напочвенного покрова, характерных для лесной растительности. Рядом с выпуском стоков наблюдалось увеличение числа растений, характерных для более влажных и богатых почв. Преобладание злаковой растительности говорит о неблагоприятных факторах, связанных с загрязнением, однако растительность, более характерная для лугов и заболоченных площадей, свидетельствует о достаточно высоком плодородии почвы, что также связывается с воздействием на почву сточных вод, обогащенных органикой.

Таким образом, наблюдается изменение структуры естественного произрастания растительности исследуемого участка. Для определения одного или группы растений-индикаторов необходимо продолжать наблюдения. Необходимо проводить более полную оценку площади методом ленточного пересчета. Это позволит избежать случайностей и неточностей в расчетах и более детально увидеть всю картину загрязнения. Также планируется провести оценку по таким параметрам, как высота растения, размер листовой пластинки; оценить изменение общей массы растений на каждой пробной площади в связи с удалением от источника загрязнения.

* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы стратегического развития ПетрГУ на 2012–2016 гг.

Gol’denberg P. G., Management of the Russian Natural Supervision in the Republic of Karelia (Petrozavodsk, Russian Federation)

PHITO-BIOLOGICAL TESTING IN IMPACT ASSESSMENT FROM SEWAGE OUTLETS

OF SUBURBAN SITES

Список литературы Фитотестирование при оценке воздействия выпусков сточных вод загородных объектов

- Аюкаев Р. И., Гольденберг П. Г., Графова Е. О. Совершенствование методов контроля эффективности работы канализационных очистных сооружений службами Росприроднадзора//Новые исследования в областях водоснабжения, водоотведения. Гидравлика и охрана водных ресурсов: Материалы междунар. конф. СПб.: ОМ-Пресс, 2011. С. 46-50.

- Гаврилова О. И., Соколов А. И. Лесная рекультивация нарушенных земель на Севере: Учеб. пособие/Петрозавод. гос. ун-т, Ин-т леса Карельского научного центра РАН. Петрозаводск, 2001. 20 с.

- Гусев А. П. Фитоиндикаторы техногенного подтопления в зоне влияния полигона промышленных отходов//Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: «Геология». 2015. № 1. С. 128-131.

- Пчелкин А. В., Боголюбов А. С. Методы лихеноиндикации загрязнений окружающей среды: Метод. пособие. М.: Экосистема, 1997. 25 с.

- Раменская М. Л., Андреева В. Н. Определитель высших растений Мурманской области и Карелии. Л.: Наука, 1982. 435 с.

- Ferrat L., Pergent-Martini C., Romeo M. Assessment of the use of biomarkers in aquatic plants for the evaluation of environmental quality: application to seagrasses//Aquat Toxicol. 2003. Vol. 65. P. 187-204.

- Shelef O. et al. Physiological parameters of plants as indicators of water quality in a constructed wetland//Environmental Science and Pollution Research. 2011. Vol. 18. № 7. С. 1234-1242.