Физическая модель магнитного поля Земли

Автор: Петров Ю.П., Горожанцев А.В., Костицын В.И.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых

Статья в выпуске: 3 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Показана возможность возникновения электрического тока в недрах Земли, являющегося источником её магнитного поля. Дан анализ существующих кинематических моделей возникновения электрического тока в ядре Земли. Отмечается, что на современном этапе развития наук о Земле эти модели не работают, поскольку определение значительного количества параметров, характеризующих внутренние процессы в ядре, в настоящее время является затруднительным. Рассматривается физическая модель магнитного поля Земли, основанная на возникновении в замкнутой электрической цепи, состоящей из двух разнородных проводников, термоэдс, являющейся причиной возникновения поступательного электрического тока в ядре Земли между контактами, имеющими разную температуру. Учитывая вращение Земли, показано, что электрический ток, возникающий в твёрдом ядре, носит соленоидальный характер, что позволяет дать представление о твёрдом ядре как о магнитном диполе.

Ядро земли, электрический ток, магнитное поле, температура, термоэдс, соленоид, магнитный диполь

Короткий адрес: https://sciup.org/147245012

IDR: 147245012 | УДК: 550.383 | DOI: 10.17072/psu.geol.17.3.277

Текст научной статьи Физическая модель магнитного поля Земли

Основные данные о внутреннем строении Земли дает сейсмология на основании изучения особенностей распространения объемных сейсмических волн Р - типа (продольных) и S - типа (поперечных). В результате наблюдений установлено, что Земля состоит из трех частей: земная кора, мантия и ядро. Ядро Земли делится на внешнее и внутреннее. Особенности отражения (прохождения) сейсмических волн, в частности непрохождения поперечных волн через внешнее ядро, дают основание предполагать, что внешнее ядро является жидким.

По гипотезе Лодочникова-Рамзея (Блажко, 1954) ядро состоит из ферро-магниевых силикатов, которые при давлениях больше миллиона атмосфер испыты- вают фазовое превращение и переходят в металлическое состояние.

Внешняя часть жидкого ядра находится в контакте с мантией Земли и благодаря силам трения между ними приводится во вращательное движение вместе с Землёй. Внутренняя часть жидкого ядра имеет более высокую температуру при контакте с твёрдым ядром. Силы трения в этом случае уменьшаются, но присутствуют постоянно и поэтому приводят во вращательное движение твёрдое ядро. Разная скорость движения внешней части жидкого ядра и его внутренней части, уменьшение ускорения силы тяжести, действующей на массу жидкого ядра, а также влияние сил притяжения между Землёй, Солнцем, Луной и планетами Солнечной системы дают основание предполагать конвективные движения

вещества в жидком ядре (Сорохтин, Ушаков, 1991).

Цель исследования

Датским физиком Х. Эрстедом (17771851) (Трофимова, 2006) установлено, что причиной возникновения магнитного поля являются движущиеся электрические заряды (электрический ток). Чтобы возбудить движение зарядов, требуются движущийся проводник и постоянное магнитное поле. В качестве движущегося проводника имеем конвективное движение вещества в жидком ядре.

Считалось, что первоначально возникшее магнитное поле может быть усилено при благоприятном течении в жидком ядре. Процесс продолжится до установления постоянного магнитного поля Земли. Чтобы вызвать первоначальный ток, нужно иметь «затравочное» магнитное поле (Жарков, 1983). Однако предполагать, что «затравочное» магнитное поле может быть во внутреннем ядре, имеющем температуру порядка 6000 К , которая на два порядка превышает температуру Кюри, ограничивающую магнитные свойства материала ядра, не имеет смысла.

В моделях геомагнитного динамо, известных в настоящее время, возможность регенерации магнитного поля Земли заключается в построении кинематической модели движения жидкости, в которой скорость движения считается заданной, вследствие чего возможно возникновение магнитного поля.

Основой современных теорий построения кинематических моделей магнитного поля Земли являются уравнения Максвелла для электромагнитного поля, уравнение гидродинамики Навье-Стокса и уравнение неразрывности (Трухин и др., 2005). Однако для совместного решения этих уравнений необходимо определение значительного количества параметров, характеризующих внутренние процессы в ядре. Многие параметры, исходя из экспериментальных данных, известны приблизительно либо вообще неизвестны. Поэтому существующие модели, основанные на кинематическом подходе к обоснованию причин возникновения магнитного поля Земли, продолжают совершенствоваться и обновляться.

Целью настоящего исследования будет установление возможной причины возникновения магнитного поля Земли.

Исследования

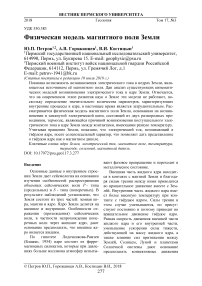

В работе (Петров, Горожанцев, 2018) представлен график зависимости распределения температуры с глубиной в недрах Земли (рис. 1).

Рис. 1. График зависимости распределения температур Т в недрах Земли с глубиной Н: М – мантия, Ж.Я. – жидкое ядро, ТВ.Я. – твёрдое ядро

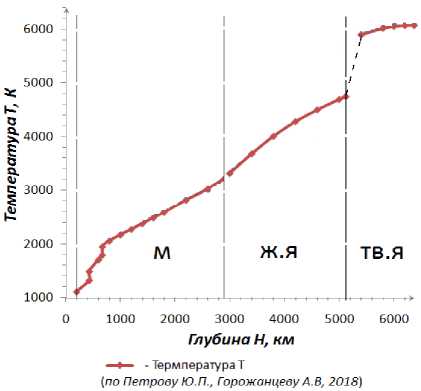

Допустим, что центр 0 1 твёрдого ядра сместился относительно геометрического центра 0 Земли. Тогда один полюс твёрдого ядра, вдвигаясь в жидкое ядро, будет охлаждаться («холодный» контакт). Противоположный полюс, например, будет иметь ту же температуру («горячий» контакт).

На рис. 2 схематически представлена замкнутая цепь разнородных проводников. В жидком ядре электроны слабо связаны со своими ядрами. В твёрдом ядре эта связь сильнее, т.к. электроны испытывают значительно бóльшие силы притяжения к узлам кристаллической решетки. Работа выхода электрона, т.е. работа, которую нужно затратить на удаление его из вещества, будет меньше в жидком ядре, чем в твёрдом.

Рис. 2. Схема замкнутой цепи разнородных проводников: Т1 – температура « горячего» контакта и Т 2 – температура « холодного» контакта в недрах Земли; Ж.Я. – жидкое ядро с центром 0; ТВ.Я. – твёрдое ядро с центром 0 1 ; е – электрон; I П – ток при поступательном движении электронов

Чем выше температура жидкого ядра, тем меньше работа выхода электронов. Поэтому электроны в месте контакта жидкого и твёрдого ядра будут втянуты в твёрдое ядро, т. к. со стороны него действует бóльшая сила. Происходит, своего рода, «перекачка» электронов. В месте контакта с температурой T 1 концентрация n 01 электронов будет выше концентрации n 02 при температуре T 2 на противоположном полюсе, т. к. T 1 > T 2 . Поскольку электроны в металлах, образуя так называемый «электронный газ», стремятся равномерно распределиться с некоторой средней концентрацией, возникает направленный электрический поток электронов в твёрдом ядре от контакта с температурой T 1 к контакту с температурой T 2 . Соответственно имеем поступательный электрический ток I П , имеющий противоположное с движением электронов е направление.

Явление возникновения электрического тока в цепи, состоящей из последовательно соединённых разнородных проводников, контакты между которыми имеют разную температуру, открыто немецким физиком Т. Зеебеком (17701831) (Физический …, 1983). Им установ- лена зависимость между возникающей термоэдс ε, разностью температур (T1 - T2) и концентрациями n01 и n02, которая выражается формулой e = a (Ti - T2), где коэффициент kn a = —In —01-e n 02 , k – постоянная Больцмана, е – заряд электрона.

В таком случае термоэдс в замкнутой цепи «твёрдое ядро-жидкое ядро» будет является причиной возникновения поступательного тока I П в этой цепи. На практике явление Т. Зеебека широко используется для генерации электрического тока и имеет высокую эффективность (Трофимова, 2006).

Таким образом, исходя из вышеприведенных исследований, можно утверждать, что источник поступательного электрического тока I П в недрах Земли установлен и находится в твёрдом ядре.

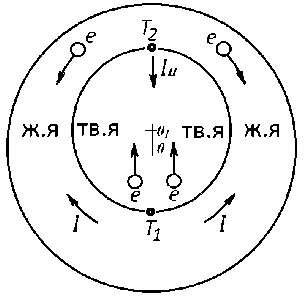

Как было отмечено выше, благодаря силам трения между мантией, жидким ядром, твёрдым ядром возникает вращательное движение твёрдого ядра в том же направлении, что и движение Земли.

Вещество твёрдого ядра, состоящего из металла, можно представить в виде «остова» из положительных ионов, погруженного в «электронный газ» (Физический энциклопедический словарь, 1984). Электроны в металле не привязаны к каким-либо ионам и свободно перемещаются. Силы отталкивания между одноименно заряженными электронами выталкивают часть электронов над поверхностью металла. Поэтому металл всегда окутан электронами, образующими над его поверхностью отрицательный заряд. Непосредственно под поверхностью металла возникает положительно заряженный слой. При вращательном движении металла положительный слой под его поверхностью увлекает слой электронов над поверхностью, что и приводит к образованию кругового тока IК, причиной кото- рого является вращение твёрдого ядра (рис. 3).

Рис. 3. Схема образования кругового электрического тока I к при вращении твёрдого ядра Земли с центром 0 1 вокруг оси 00

Имеем две причины возникновения электрического тока в твёрдом ядре. Пер- вая связана с возникновением термоэдс ε при контакте двух разнородных металлов, имеющих разную температуру. Возникающий ток будет параллелен оси, проходящей по точкам с разной температурой, т.е. электроны, образующие электрический ток, движутся поступательно.

Вторая причина заключается в том, что электроны, перешедшие в твёрдое ядро при контакте с температурой T 1 , будут в то же время испытывать и вращательное движение.

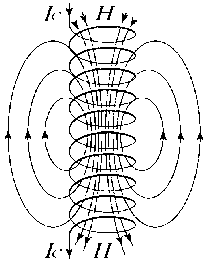

Принимая во внимание указанные обстоятельства совместного поступательного и вращательного движения электронов, можно утверждать, что возникающий ток в твёрдом ядре будет аналогичен току I С в соленоиде (рис. 4).

Рис. 4. Схема магнитного поля соленоида: I С – электрический ток и Н – величина магнитного поля соленоида

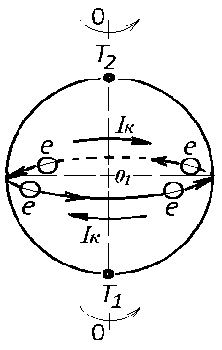

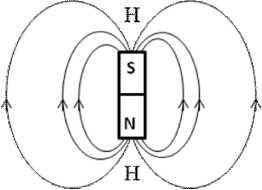

Но такой ток создает соленоидальное магнитное поле Н , которое можно представить, как поле, создаваемое магнитным диполем (рис. 5).

Рис. 5. Магнитный диполь: N – северный магнитный полюс; S – южный магнитный полюс; Н – напряженность поля магнитного диполя

Поле магнитного диполя не будет создано, если температуры T 1 и T 2 будут равны. Это будет соответствовать помещению твёрдого ядра в центре Земли (рис. 2). Т. Каулинг ещё в 1934 г. (Cowling, 1934) доказал теорему о невозможности стационарного осесимметричного МГД-динамо для кинематической модели, что не противоречит результатам наших исследований.

Рассмотрим причины, создающие условия неравенства T 1 ≠ T 2 .

В конце позапрошлого века показано, что существовавшее магнитное поле Земли более наглядно описывается полем магнитного диполя, помещенного не в центре планеты Земли, а на некотором расстоянии от него. Установлено (Трухин, Показаев и др., 2005 ) , что центр магнитного диполя с 1830 по 1970 г. удалился от геометрического центра Земли на северо-запад с расстояния от 0,04 до 0,07 величины радиуса Земли. Создались условия, когда один конец диполя, вдвигаясь в жидкое ядро, будет иметь температуру T 2 , которая меньше температуры T 1 противоположного конца диполя.

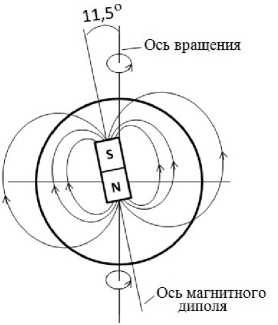

Из рассмотренной модели следует, что в южной части Земли имеем северный магнитный полюс N (силовые линии магнитного поля выходят из ядра). В северной части – южный магнитный полюс S (силовые линии магнитного поля входят в ядро) (рис. 6).

Рис.6. Схема расположения магнитного диполя в недрах Земли

На графике (рис. 1) зависимости распределения температуры T в недрах Земли видно, что сравнительно небольшое перемещение твёрдого ядра относительно жидкого вызывает резкое изменение температуры.

Результаты

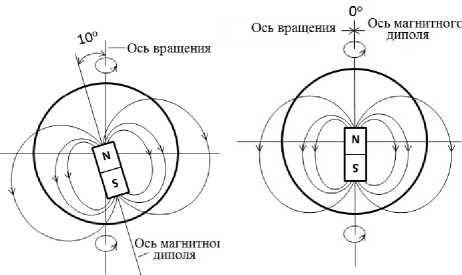

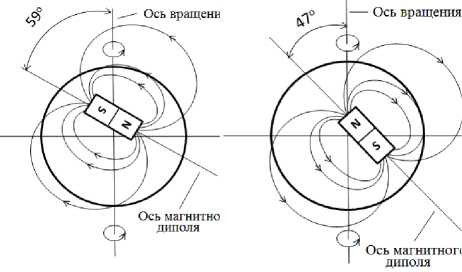

В предлагаемой модели (рис. 6) северный полюс N находится в центральной части планеты в области максимальных температур. Исследования магнитного поля планет Солнечной системы (Данилов, 2018; Ершов, 2018) также показывают их дипольный характер. Как и в нашем рассмотрении, северные полюса N магнитных диполей располагаются в области максимальных температур (центральная часть планет). Ниже приведены схемы (рис. 7) расположения магнитных диполей для планет Солнечной системы с учетом данных измерений космических аппаратов (Данилов, 2018; Ершов, 2018).

а

в

d

с

Рис. 7. Схемы расположения магнитных диполей планет Солнечной системы: а – Юпитер; в – Сатурн; с – Уран; d – Нептун

Это дает основание предполагать существование в ядрах планет жидкой и твердой фазы (разнородных проводников), обладающих электрической проводимостью.

Выводы

Построенная физическая модель магнитного поля Земли основывается на хорошо известных физических явлениях, которые до сих пор не находили применения при описании физических процессов в недрах Земли. В настоящее время остается ряд нерешенных задач. К этим задачам можно отнести изменение со временем магнитного поля Земли, перемагничивание полюсов и … .

Предлагаемая физическая модель магнитного поля Земли не отрицает наработок кинематической модели. Возможно, совместное развитие этих теорий позволит разрешить многие вопросы, касающиеся изучения недр Земли.

Резкое изменение температуры на границе жидкого и твёрдого ядер в дальнейшем может быть использовано при рассмотрении причин смены полюсов магнитного поля Земли.

Электрический ток при контакте жидкого и твердого проводника может возникнуть в теплоносителях атомных реакторов, использующих жидкий металл. Этот ток может служить причиной аварийных ситуаций.

Список литературы Физическая модель магнитного поля Земли

- Данилов В.И. Геомагнетизм или последствия регулярного взаимовлияния планет [Электронный ресурс]. URL: http: //www. electrosad.ru/Proekt/VDanilov.htm (дата обращения: 09.07.2018).

- Ершов Г.Д. Магнитное поле Земли, Гравитация [Электронный ресурс]. URL: http: //gennady-ershov.ru/zemlya/magnitnoepole zemli.html#more-959 (дата обращения: 09.07.2018).

- Ершов Г.Д. Планеты гиганты, Гравитация [Электронный ресурс]. URL: http://gen-nadyershov.ru/planety/planety-giganty.html (дата обращения: 09.07.2018).

- Блажко С.Н. Курс сферической астрономии: учебник для вузов. 2-е изд. М.: Гостехиздат, 1954. 332 с.

- Жарков В.Н. Внутреннее строение Земли и планет. М.: Наука, 1983. 416 с.

- Петров Ю.П., Горожанцев А.В. Физическая модель температуры недр Земли // Вестник Пермского университета. Геология. 2018. Т. 17. Вып. 2. С. 140-144.

- Сорохтин О.Г., Ушаков С.А. Глобальная эволюция Земли. М.: Изд-во МГУ, 1991. 455 с.

- Трухин В.И., Показаев К.В., Куницин В.Е. Общая и экологическая геофизика. М.: Физматлит, 2005. 576 с.

- Физический энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. М.: Советская энциклопедия, 1983. 928 с.

- Cowling T.G. The magnetic field of sunspots // Monthly Notices Roy. Astr. Soc. 1934. Vol. 94. P. 39-48.

- Трофимова Т.И. Курс физики: учеб. пособие для вузов. 11-е изд., стер. М.: Изд. центр «Академия», 2006. 560 с.