Физическое моделирование как метод получения дополнительной информации при комплексном анализе деревянных предметов

Автор: Мыльников В.П., Степанова Е.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIX, 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521979

IDR: 14521979

Текст статьи Физическое моделирование как метод получения дополнительной информации при комплексном анализе деревянных предметов

Проблема извлечения максимальной информации из первоисточника была и остается вопросом первостепенной важности. Все больше новых разнообразных аналитических методов и подходов включаются исследователями в комплексное изучение археологических предметов. Одним из проверенных и хорошо зарекомендовавших себя в отечественной археологии является метод физического моделирования [Семёнов, 1968; Минасян, 1990; Мыльников, 1995, с. 3; 1999, с. 4; Глушков, 1996; Боро-довский, 1997]. Физическое моделирование целиком основано на эксперименте. Оно заключается в воспроизведении реплик-копий изучаемых археологических предметов из того же (или максимально приближенного по структурным показателям к аналогу) материала, теми же инструментами, способами и приемами. Основная его цель – выявление по отпечаткам следов лезвий орудий необходимого набора инструментов, технологических операций, техник и приемов обработки, временного показателя накопления опыта, знаний, навыков и умений, необходимых для полного изготовления реплики, а также определения условий, влияющих на характеристики и показатели процесса деревообработки [Мыльников, 1999, с. 4]. Являясь определенным критерием истины, эксперимент позволяет на практике проследить логику реальных технологических действий древних мастеров и среди многообразия предположений провести естественный отбор целесообразного и рационального. Ценность его заключается еще и в том, что все реконструкции, построенные на исследовании археологического материала этнографической сохранности, имеют абсолютную достоверность. Иными словами, такие реконструкции имеют доказательную верификацию.

В статье публикуются результаты исследований, полученные при изучении эталонных археологических материалов классического памятника Пазырык, курган 3 – набор седельных украшений коня, вырезанных из кедровых дощечек. Чтобы результаты проведенного анализа были объективны, верифицируемы и достаточно представительны, мы ото- брали источники самой высокой степени сохранности с максимальным количеством следов обработки. Эти два показателя находятся в прямой зависимости друг от друга и определяют уровень пригодности источника для его комплексного анализа и интерпретации [Гарден, 1983, с. 49, 194; Квиркелия, 1988, с. 30; Кузьмин, Варламов, 1988, с. 146; Погребова, Раевский, 1992, с. 4]. Формула «сохранность артефактов – следы обработки – возможность реконструкции» в идеале должна составлять основу для изучения любого из древнейших производств. Все, вместе взятое, создает реальную перспективу перехода к «доказательным интерпретациям статуса уже не гипотез, а проверяемой методами точных наук теории» [Ларичев, 1988, с. 184].

Многолетние исследования убедили нас в том, что художественная резьба у носителей пазырыкской культуры на Алтае была специализированным видом обработки дерева [Мыльников, 1995; 1999; 2008; 2011]. Она сочетала в себе все достижения плотницкого и столярного искусства и в то же время находилась в некоторой обособленности от плотницкого и столярного дела. Плотники и столяры могли стать искусными резчиками по дереву, имея многолетнюю практику работы с материалом малых размеров. Специалист по художественной обработке дерева мог и не быть классным столяром или плотником, тем не менее, он знал основы их мастерства, необходимые ему для выбора материала, изготовления заготовок, подготовке их к резьбе. Техника и технология художественной резьбы, особенно высокого качества, требовала многолетней наработки навыков специализированного отбора материала, наиболее подходящего для конкретного вида работ, способов и приемов его обработки. Помимо чисто технологических аспектов профессиональный резчик должен был знать культурные традиции данной социальной группы или общественного объединения, легенды и предания, мифы и сказания, связанные с историей каждого рода и племени, их тотемных покровителей и многое другое. Практика и секреты технологии художественной резьбы вырабатывали у резчиков профессиональные традиции этого вида ремесла. Особенность художественной резьбы у резчиков степной и лесостепной полосы Северной и Центральной Азии в раннем железном веке заключалась в том, что заготовки для резьбы – кедровые бруски и дощечки – изготавливали при помощи топора, тесла, клиньев. А выявление объема, простого и сложного орнамента и рельефов производилось в основном одним универсальным инструментом – ножом.

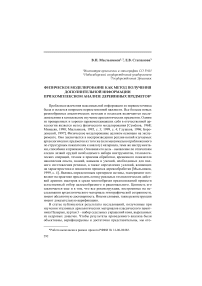

Экспериментальные исследования при изготовлении копий-реплик деревянных седельных украшений коня носителей пазырыкской культуры из кургана 3, могильника Пазырык (см. рисунок ) показали, что физическое моделирование, как метод извлечения дополнительной информации из первоисточника при комплексном анализе дает много дополнительной ценной информации, которую невозможно получить при традиционном подходе. Ниже приведены основные результаты.

Малые и средние подвесные бляхи седельных ремней с криволинейным орнаментом изготовлены из прямых оструганных дощечек. На про-

Комплект седельных украшений коня из кург. 3 могильника Пазырык.

1 – предметы из коллекции Государственного Эрмитажа; 2 – экспериментальная копия.

изводство бляхи среднего размера с простым криволинейным орнаментом затрачивается втрое меньше времени, чем на одну больших накладок на седельную луку с изображением лосиных голов. Малые бляхи требуют временных затрат в полтора раза меньше, чем украшения среднего размера.

Заготовки больших накладок на седельную луку с изображением лосиных голов, ориентированных в разные стороны (протомы), после раскола, обрубки, лицовки долго остругиваются мелкими частыми срезами для придания им необходимой дугообразной формы с кривизной дуги 294

160°. При этом, при постоянном контроле, соблюдается необходимая ровная толщина заготовки по всей поверхности. После этого наносится сложный рисунок по лекалу или (в зависимости от уровня мастерства) на глаз и потом вырезается рельеф.

Планки накладок на подхвостные седельные ремни в форме вытянутых трапеций изготовлены с затратами разного количества времени. У первого изделия, где фигура ориентирована слева-направо, туловище зайца больше размерами и рельеф проработан четче. У второго изделия больше времени затрачено на проработку зеркального отражения рисунка – уменьшенное изображение зайца ориентировано в противоположную сторону, и вместо трех косых полулунных островерхих дополнительных украшений (мощные когти или клыки кошачьего хищника – магический оберег) – четыре.

Первое изделие из серии всегда требует больше временных затрат, чем последующие.

Даже при использовании одного лекала (шаблона) не получается двух абсолютно одинаковых предметов. Обязательно появляются небольшие допуски и расхождения.

На выявление рельефа орнамента малых блях затрачено времени в полтора раза меньше, чем на резьбу блях среднего размера.

Всего чистого рабочего времени от момента выбора сырья до полного изготовления предмета (изготовление заготовок, рубка, раскол, отеска, лицовка, разметка, резьба) затрачено 60 ч. Четыре больших накладки на седельную луку с изображением пар голов лосей сработаны за 28 ч, шесть средних подвесных блях седельных ремней с криволинейным орнаментом – за 24 ч, две малые подвесные бляхи седельных ремней с криволинейным орнаментом – за 8 ч.

В ходе исследования возникли два вопроса. Почему мастер только у одной из четырех больших накладок на седельную луку с изображением пар голов лосей тщательно с дополнительными деталями проработал глаз у левого изображения головы лося? Почему на одной из накладок на подхвостный ремень изображение зайца меньше, чем на другой и вместо трех когтей вырезано четыре? Пока нет определенного ответа. Есть два предположения по первому вопросу: 1) необходимость сокращения времени – на вырезание дополнительной оконтуривающей веко прорези; 2) без выраженного контура век глаз более реалистичен.