Физическое развитие подростков с нарушением слуха, обучающихся в образовательных учреждениях Московского региона

Автор: Жуков О.Ф., Шустова С.А., Дубровина Е.А., Скоблина Н.А., Федотов Д.М.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Гигиена

Статья в выпуске: 3 т.21, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценка физического развития обучающихся с нарушением слуха. Материал и методы. В исследование включен 121 обучающийся в учебных заведениях г. Москвы, 14–18 лет с ограниченными возможностям здоровья (57 девушек и 64 юноши). Применяли стандартную антропометрию и инструментарий для оценки длины и массы тела, индекса массы тела (по региональным нормативам и номограммам Дедова), мышечной силы кистей (динамометрия правой/левой руки с расчетом коэффициента асимметрии) и жизненной емкости легких (по возрастным нормативам). Результаты. Нормальное физическое развитие характерно менее чем для 50% обследованных, при этом более ⅓ имеют избыточную массу тела. У юношей чаще фиксируется избыточная масса тела (особенно в 14–18 лет – до 38%), у девушек – дефицит (до 33% в 15 лет). Наиболее выраженные колебания индекса массы тела, включая ожирение (12–13%), отмечены в сенситивном 15-летнем возрасте. Измерение мышечной силы кистей выявило отчетливое снижение показателей ниже среднего уровня у большинства обучающихся (58–69%) после 16 лет. Хотя нормальная асимметрия силы рук преобладала (50–100%), у значительной части (до 25% девушек, 12% юношей 15–18 лет) зафиксирована выраженная асимметрия. Показатели жизненной емкости легких преимущественно соответствовали уровню выше среднего (62–93%) во всех группах, кроме девушек 17–18 лет. Заключение. Выявлены значительные отклонения в физическом развитии обучающихся с нарушением слуха: избыточная масса и дефицит массы тела, а также отчетливое снижение мышечной силы кистей после 16 лет.

Физическое развитие, обучающийся с нарушениями слуха, дети с ограниченными возможностями здоровья, индекс массы тела, мышечная сила

Короткий адрес: https://sciup.org/149149434

IDR: 149149434 | УДК: 613:956 | DOI: 10.15275/ssmj2103322

Текст научной статьи Физическое развитие подростков с нарушением слуха, обучающихся в образовательных учреждениях Московского региона

EDN: QNOQUW

1 Введение. В современной практике физическое развитие детей и подростков является одним из ключевых индикаторов состояния здоровья и основой для формирования адаптационных резервов организма [1–3]. Для обучающихся с нарушением органов слуха данный аспект приобретает особую значимость в контексте их всесторонней реабилитации, социальной интеграции и повышения качества жизни [2, 4]. Обучающиеся с нарушениями слуха сталкиваются с рядом факторов, потенциально ограничивающих их оптимальное физическое развитие. К ним относятся возможные сопутствующие нарушения вестибулярного аппарата, трудности пространственной ориентации, ограниченный доступ к полноценной коммуникации в ходе занятий физической культурой и спортом, а также повышенный риск гиподинамии из-за специфики образовательного процесса и досуга [5]. Перечисленные факторы могут способствовать формированию специфических особенностей физического статуса, таких как отставание в развитии основных двигательных качеств (ловкости, координации, скорости), нарушения осанки, снижение общей физической работоспособности [4, 5]. В настоящее время в России и мире не существует единой, всеобъемлющей и постоянно обновляемой статистики по физическому развитию детей с нарушениями слуха. Данные исследований подтверждают высокую распространенность моторных задержек у детей с потерей слуха: 70% осваивают основные двигательные вехи (контроль головы, сидение, стояние, ходьбу) с опозданием, а у 50% значительно запаздывает самостоятельная ходьба. Подавляющее большинство таких детей испытывает трудности с развитием мелких движений пальцев рук и артикуляционного аппарата. Более того, специальные исследования подтверждают, что глухим и слабослышащим детям 4–7 лет свойственны дефициты мелкой моторики, и особенно ручной ловкости [5]. Данные моторные нарушения имеют далекоидущие последствия, негативно влияя на становление ключевых видов деятельности в детском возрасте. Некоторые исследования (особенно в развитых странах) показывают повышенный риск избыточного веса и ожирения у детей с нарушением слуха, связывая это с гиподинамией, особенностями питания, социальными факторами, а также с определенными патофизиологическими механизмами ожирения [6]. Примечательно, что другая группа исследований наоборот демонстрирует дефицит массы тела у детей с нарушениями слуха в условиях ограниченных ресурсов [7, 8]. Для детей с нарушениями слуха характерно замедленное (на 1–2 года) окостенение и частые нарушения осанки. В группе

1 Ответственный автор – Екатерина Александровна Дубровина

Corresponding author – Ekaterina A. Dubrovina

7–9-летних преобладают случаи плоскостопия (60%) и аномалий прикуса (70%). Эти аномалии прикуса приводят к сочетанной патологии, выраженной в нарушениях жевательной, глотательной, речевой и дыхательной функций [5, 7, 8]. Кроме того, выявлено, что примерно 54% детей с тугоухостью имеют негармоничное физическое развитие и по основным параметрам телосложения они уступают слышащим сверстникам, юноши преимущественно в младших и старших классах, а девушки — в младших и средних классах школы [5, 7, 8]. Нарушения телосложения и общее отставание, свидетельствующие о дисгармоничном развитии, отмечаются у 13–35,3% обследованных, наиболее выражены в 7–9, 12–13 и 16–17 лет [5, 7, 8]. Понимание реальной картины физического развития обучающихся с нарушением слуха является основополагающим для разработки эффективных мер профилактики, коррекции и повышения их двигательной активности. Несмотря на очевидную важность, проблема физического развития данной категории лиц изучена недостаточно полно. Существующие исследования часто носят фрагментарный характер, фокусируются преимущественно на когнитивном или речевом развитии либо ограничиваются оценкой отдельных антропометрических показателей без комплексного анализа моторных качеств и функциональных возможностей. Кроме того, в проведенных отечественных исследованиях недостаточно данных о специфике физического развития в различных возрастных группах и под влиянием современных образовательных и коррекционных условий, что и послужило основанием для проведения данного исследования.

Цель – оценка физического развития обучающихся с нарушением слуха.

Материал и методы. В 2024–2025 гг. проведено изучение физического развития обучающихся в образовательных учреждениях г. Москвы, 14–18 лет с ограниченными возможностями здоровья. Распределение обучающихся по возрасту и полу представлено в табл. 1.

Таблица 1

Распределение обучающихся (абс.) с ограниченными возможностями здоровья по возрасту и полу

|

Возраст, лет |

Пол |

|

|

женский |

мужской |

|

|

14 |

6 |

2 |

|

15 |

15 |

8 |

|

16 |

8 |

14 |

|

17 |

14 |

16 |

|

18 |

14 |

24 |

|

Итого |

57 |

64 |

Анализ физического развития обучающихся проводили с использованием стандартной антропометрической методики и стандартизованного инструментария [9]. Исследование включало физическое развитие, мышечную силу кистей рук, жизненную емкость легких [10]. Оценка длины тела, массы тела и индекса массы тела (ИМТ) проведена по актуальным региональным нормативам по полу и возрасту [11, 12]. Измерение мышечной силы кистей рук проводилось с оценкой динамометрии правой и левой руки по возрастным нормативам, а также расчетом коэффициента асимметрии (КА). Жизненную емкость легких (ЖЕЛ) оценивали с учетом возрастных нормативов [10].

Использовали также номограммы И.И. Дедова для оценки ИМТ обучающихся [13].

В связи с ограниченным размером выборки и ее структурной неоднородностью применение параметрических методов статистики ( t -тест, χ2, расчет доверительных интервалов) было исключено. Все выявленные различия между половозрастными группами сформулированы как тенденции или описательные закономерности, без использования термина «различие» в контексте статистической достоверности.

Результаты. Оценка физического развития и ИМТ проведена с учетом пола и возраста по региональным модифицированным шкалам регрессии массы тела по длине тела, которые разработаны до 18-летнего возраста.

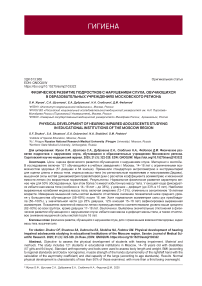

На рис. 1 представлено распределение обучающихся по оценке длины тела.

Наиболее распространенной оценкой явилась «средний рост», особенно среди девушек. У юношей наблюдается большее разнообразие оценок, особенно выраженное в 15 и 17 лет. Необходимо так же подчеркнуть важность 15-летнего возраста, поскольку эта группа относится к «сенситивным». Низкие значения длины тела могут свидетельствовать в пользу наличия у обучающихся задержки физического развития (биологический возраст отстает от паспортного).

Распределение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья согласно оценке их физического развития представлено в табл. 2.

Необходимо сделать акцент на том, что нормальное физическое развитие имеют в разных возрастно-половых группах различное число обучающихся, однако суммарно это менее 50% выборки. Так, ⅓ обучающихся и более имеет избыточную массу тела, что представляется неблагоприятной тенденцией. Присутствуют и обучающиеся с дефицитом массы тела. У девушек чаще наблюдаются отклонение за счет дефицита массы тела, у юношей – за счет избыточной массы тела.

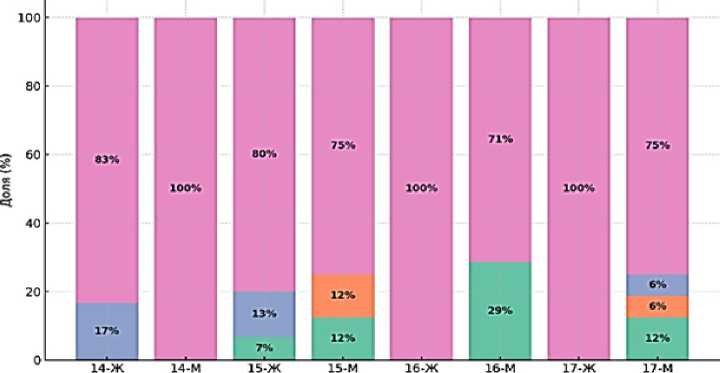

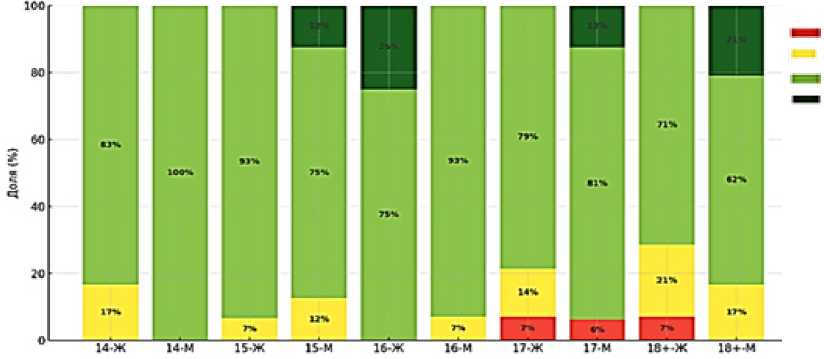

На рис. 2 представлено распределение обучающихся по оценке ИМТ по методике И.И. Дедова. Возрастно-половые номограммы позволяют провести оценку до 18-летнего возраста включительно.

Во всех возрастно-половых группах наибольшая доля обучающихся имеет ИМТ в пределах возрастной нормы. Это наблюдается у девушек 14 лет – 83%, девушек 17 лет – 71%, девушек 18 лет – 64%, юноши 16 лет – 64%.

Оценка рек та ■■ Высокий мм Выше среднего ММ НиЖИЙ мм Средний

Рис. 1. Распределение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по оценке длины тела, %

Таблица 2

Оценка физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

|

Возраст, лет |

Пол |

Физическое развитие, абс. (%) |

||

|

нормальное |

избыток массы тела |

дефицит массы тела |

||

|

14 |

Женский |

2 (33,0) |

2 (33,0) |

2 (33,0) |

|

Мужской |

1 (50,0) |

1 (50,0) |

0 |

|

|

15 |

Женский |

3 (20,0) |

5 (33,0) |

7 (47,0) |

|

Мужской |

3 (38,0) |

3 (38,0) |

2 (25,0) |

|

|

16 |

Женский |

7 (88,0) |

0 |

1 (12,0) |

|

Мужской |

7 (50,0) |

7 (50,0) |

0 |

|

|

17 |

Женский |

5 (36,0) |

7 (50,0) |

2 (14,0) |

|

Мужской |

7 (44,0) |

7 (44,0) |

2 (12,0) |

|

|

Итого |

35 (42,0) |

32 (38,5) |

16 (19,5) |

|

Категория ИМТ

Дефицит массы тела

Норма

Избыточная масса тела

Ожирение

Рис. 2. Распределение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по оценке индекса массы тела, %

Избыточная масса тела встречается чаще у юношей. Особенно выделяются юноши 14 лет, юноши 15 лет – 38%, юноши 17 лет – 31%, юноши 18 лет – 29%. У девушек избыточная масса фиксируется реже, и она колеблется в пределах 14–38%. Дефицит массы тела наиболее часто встречается у девушек 15 лет – 33%, у юношей 18 лет – 17%. Наличие большого числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, у которых наблюдается дисгармоничное физическое развитие, является неблагоприятной тенденцией.

Исходя из оценки ИМТ наличие ожирения можно предположить в «сенситивных группах»: у девушек 15 лет – 13%, у юношей 15 лет – 12%.

Таким образом, у детей с нарушением слуха (особенно в 15 лет и старше) отмечаются выраженные колебания ИМТ.

Измерение мышечной силы кистей рук показало, что у девушек 14–16 лет показатели средние, в 17 лет у 58% – показатели ниже среднего в обеих кистях, в 18 лет у 69% – показатели ниже среднего в обеих кистях.

У юношей 14–15 лет показатели средние, в 16 лет у 77% – показатели средние, в 17 лет у 58% – показатели ниже среднего в обеих кистях, в 18 лет у 60% – показатели ниже среднего в обеих кистях.

После 16 лет как у юношей, так и у девушек наблюдается отчетливое снижение мышечной силы кистей рук, что может быть расценено как неблагоприятная тенденция.

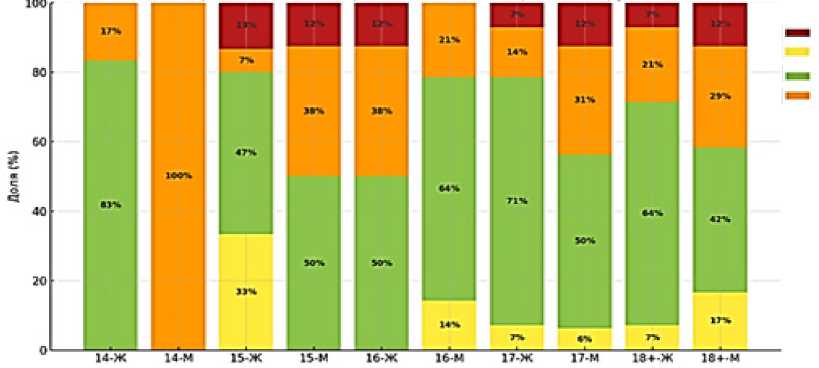

На рис. 3 представлено распределение обучающихся по оценке асимметрии мышечной силы кистей рук.

Нормальная асимметрия присуща большинству обследованных обучающихся. От 50 до 75% учащихся с ограниченными возможностями здоровья имеют нормальные значения КА. У юношей 14–18 лет – от 62 до 100%, у девушек 15–17 лет – от 57 до 60%. Это означает, что присутствует дисбаланс между руками. Умеренная асимметрия также отмечается у 21–38% обучающихся в разных возрастах. Умеренная асимметрия может быть физиологической, но требует педагогического внимания. Выраженная и значительная асимметрии тоже были выявлены при обследовании. Значительная асимметрия зафиксирована у девушек 15–18 лет (до 25%), юношей 15–18 лет (до 12%).

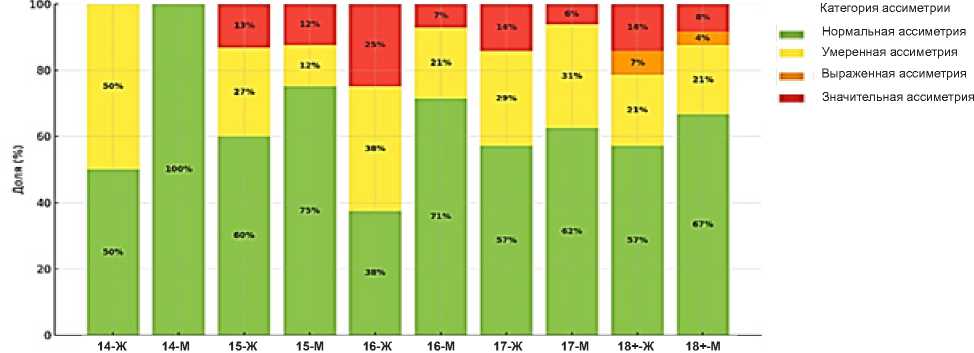

На рис. 4 представлено распределение обучающихся по оценке ЖЕЛ.

В 14–17 лет доля обучающихся с ЖЕЛ выше среднего достигает 75–93%. Девушки и юноши 15–16 лет особенно часто демонстрируют повышенные значения изучаемого показателя. Так же в группе обучающихся 18 лет 62% юношей и 71% девушек – ЖЕЛ выше среднего, до 21% – отмечен высокий уровень ЖЕЛ.

Значения ЖЕЛ ниже среднего зафиксированы только у девушек 17–18 лет и у 1 юноши 17 лет.

Рис. 3. Распределение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по оценке асимметрии мышечной силы кистей рук, %

Обсуждение. Настоящее исследование было направлено на комплексную оценку физического развития детей и подростков с нарушениями слуха и выявление факторов, влияющих на его особенности. Полученные результаты позволяют сделать ряд важных выводов и сформировать практические рекомендации. Проведенное исследование выявило комплексную и зачастую неблагоприятную картину физического развития обучающихся с нарушением слуха, характеризующуюся значительной вариабельностью и высоким процентом отклонений от нормы. Преобладание оценки «средний рост» (особенно у девушек) маскирует значительное разнообразие показателей среди юношей, особенно в 15 и 17 лет. Низкий рост в сенситивной 15-летней группе указывает на возможное отставание биологического возраста, требующее внимания. Согласно полученным данным, менее чем для 50% обследованных подростков с нарушениями слуха характерно нормальное физическое развитие по ИМТ в своих возрастно-половых группах, что является тревожным показателем. Результаты проведенного исследования демонстрируют высокую распространенность избыточной массы среди обследованных (⅓ обучающихся и более), особенно данная проблема выражена среди юношей (пик в 14–15 лет – до 38%). Ожирение в сенситивных группах (15 лет) достигает 12–13%, что отражает неблагоприятную тенденцию, ассоциированную с ограниченной физической активностью, пищевым поведением и пубертатными гормональными изменениями. Схожие данные были получены ранее в единичных зарубежных исследованиях, однако все еще необходимо проведение более масштабных многоцентровых исследований для изучения взаимосвязи ожирения и нарушений слуха среди обучающихся [6]. Наряду с полученными данными следует отметить значительную распространенность дефицита массы тела, особенно у девушек, достигающего максимума (33%) в сенситивном 15-летнем возрасте. Дефицит массы тела юношей становится наиболее заметен к 18 годам (17%). В результате полученных данных можно отметить признаки определенного дисбаланса в зависимости от пола, что требует дифференцированного подхода к дальнейшей коррекции таких нарушений. Проведенные ранее исследования выявили значительное отставание в длине и массе тела у глухих школьников по сравнению с возрастными нормами у здоровых ровесников, что в целом согласуется с полученными результатами. При этом большинство из доступных исследований демонстрируют преобладание дефицита массы тела и роста среди детей и подростков с нарушениями слуха по сравнению с показателями здоровых сверстников [5–8, 14].

К неблагоприятным тенденциям можно отнести отчетливое снижение показателей мышечной силы кистей рук у обследованных обоих полов после 16 лет. К 17–18 годам у большинства обучающихся (58–69%) сила кистей ниже среднего уровня, что является критичным для общего физического развития, моторных навыков и потенциально – для освоения профессиональных компетенций. В то же время, несмотря на то что в группах преобладает нормальная асимметрия (50–100% в разных группах), выявлено значительное число обучающихся с умеренной (21–38%) и выраженной/значительной асимметрией (до 25% – у девушек 15–18 лет, до 12% – у юношей). Асимметрия, даже будучи потенциально физиологической, и особенно ее выраженные случаи, требуют педагогического внимания и коррекции в программах адаптивной физической культуры.

Наряду с этим наблюдаются определенные положительные результаты в показателях ЖЕЛ. Так, полученные показатели – преимущественно выше среднего (75–93%) в возрасте 14–17 лет, с сохранением высоких значений у 62–71% 18-летних обследованных. Минимальные значения (ниже среднего) встречались редко и только у девушек старшего возраста и 1 юноши. Нормальный уровень ЖЕЛ может стать хорошим потенциалом дыхательной системы для аэробных нагрузок.

В целом согласно имеющимся результатам единичных исследований существует устойчивое научное согласие о значительном отставании детей с нарушениями слуха (особенно с врожденной/тя-желой глухотой) в развитии дыхательной системы, мышечной силы, координации (особенно равновесия), скоростных и скоростно-силовых качеств по сравнению с нормально слышащими сверстниками [5–8, 14]. При этом результаты по росту и весу менее однозначны, несмотря на то что современные исследования показывают отставание развития детей с нарушениями слуха (часто дефицит массы тела), следует отметить высокую вариативность степени нарушений у них, а также противоречивость имеющихся данных. Кроме того, часть авторов отмечают,

Категория ЖЕЛ

Ниже среднего

Средний

Выше среднего

Высокий

Рис. 4. Распределение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по оценке жизненной емкости легких, %

что современные факторы (кохлеарная имплантация, интеграция, изменение питания) могут приводить к результатам, близким к норме, или даже к появлению проблемы избыточного веса в некоторых группах [6].

Высокая распространенность избыточной массы тела и ожирения, особенно у юношей, требует особого внимания при планировании уроков адаптивной физической культуры. Необходимо индивидуализировать нагрузку с учетом ИМТ и функциональных возможностей, активно включать аэробные компоненты, используя высокие показатели ЖЕЛ как ресурс, а также рассматривать сотрудничество с диетологами для коррекции пищевого поведения в рамках мультидисциплинарного подхода [15–18]. Снижение силы кистей требует обязательного включения в программы адаптивной физической культуры систематических упражнений для укрепления мышц кистей и предплечий начиная с младшего подросткового возраста, с акцентом на профилактику резкого снижения после 16 лет, при этом данные программы должны включать упражнения, целенаправленно и равномерно развивающие обе руки с целью коррекции асимметрии. При выявлении умеренной, и особенно выраженной, асимметрии необходимы динамический контроль, учет асимметрии при подборе инвентаря (мячей, скакалок, резинок) и дозирование нагрузки на каждую руку, а также направление к специалистам (ортопеду, неврологу) при выраженных или прогрессирующих случаях. Высокие показатели ЖЕЛ являются крайне важным ресурсом, который следует использовать для адекватного дозирования аэробной нагрузки и в качестве индикатора адаптации к физическим упражнениям. На основании данного показателя также целесообразно интегрировать дыхательную гимнастику и упражнения на развитие грудной клетки в программы адаптивной физической культуры для поддержания и развития этого позитивного показателя [19, 20].

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно констатировать:

-

1. Показатели ЖЕЛ могут использоваться для подбора адекватного уровня аэробной нагрузки и отслеживания адаптации обучающихся с нарушением слуха к физическим упражнениям. Полученные результаты важны для дальнейшей интеграции дыхательной гимнастики и упражнений на развитие грудной клетки в программы адаптивной физической культуры.

-

2. Оценка физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должна проводиться в динамике и в сочетании с функциональными показателями. Использование мультидис-циплинарного подхода (педиатр + сурдолог + адаптивный педагог + диетолог) – необходимое условие грамотной диагностики и сопровождения детей с нарушением слуха.

-

3. Физическое развитие обучающихся с нарушением слуха отличается большей вариативностью и наличием большого числа отклонений, что возможно отражает сложное сочетание сенсорного дефицита, условий воспитания, уровня двигательной активности и индивидуального развития. Низкая двигательная активность и ограниченный доступ к организованному спорту повышают риск избыточности массы тела.

Заключение. Физическое развитие обучающихся с нарушениями слуха является важным индикатором их общего здоровья и качества жизни, требующим пристального внимания со стороны специалистов системы образования и здравоохранения. Обучающиеся с нарушением слуха демонстрируют более широкий спектр и большую частоту нарушений физического развития, что требует раннего медико-педагогического сопровождения и специально адаптированных физкультурно-оздоровительных вмешательств.

Выявленные особенности и факторы риска подчеркивают необходимость разработки и реализации адресных систематических программ адаптивного физического воспитания и комплексной поддержки, направленных на преодоление отставания и максимальную реализацию физического потенциала каждого ребенка с нарушением слуха. Данные программы должны стать частью системы комплексной поддержки, целенаправленно работающей на преодоление существующего отставания в физической сфере. Конечная цель - обеспечение каждому ребенку с нарушением слуха возможности не просто улучшить физические показатели, а максимально раскрыть свой индивидуальный физический потенциал, что является фундаментом для его полноценной социализации, активного участия в жизни общества и достижения личностной самореализации. Успех здесь возможен только при условии непрерывного взаимодействия специалистов разных профилей, активного вовлечения семьи и обеспечения устойчивой поддержки на протяжении всего образовательного пути ребенка.

Вклад авторов. Все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.