Физико-химическая характеристика сульфидных озер и источников северо-востока Самарской области

Автор: Краснова Е.С., Уманская М.В., Горбунов М.Ю.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Водные экосистемы

Статья в выпуске: 2 т.10, 2008 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты гидрохимического исследования сульфидных источников, водотоков и озер северо-востока Самарской области. Большинство исследованных водных объектов имеет сходный ион- ный состав воды и содержит значительные количества сероводорода. Общие черты и особенности гидрохимического режима этих уникальных водных объектов анализируются в сравнении с аналогич- ными высокоминерализованными проточными озерами Вятского вала (республики Татарстан и Ма- рий Эл).

Короткий адрес: https://sciup.org/148198117

IDR: 148198117 | УДК: 551.481.1

Текст научной статьи Физико-химическая характеристика сульфидных озер и источников северо-востока Самарской области

Самарская область расположена в зоне недостаточного увлажнения. Тем не менее число водоемов в ней достаточно велико. Большая часть из них находится в поймах рек и гидрологически и гидрохимически связана с ними. Химический состав воды террасных и водораздельных озер и прудов формируется за счет атмосферных осадков и грунтовых вод. Таким образом, особенности химического состава озерных вод определяются соотношением этих двух компонентов в питании озера. Состав главных ионов зависит от состава и характера почвенного покрова и подстилающих пород в местах расположения водоема.

Водоемы, состав воды которых зависит от состава глубоко залегающих подземных вод и формируется за счет напорных источников, на территории Самарской области довольно немногочисленны. В настоящее время они известны только в пределах Соко-Шешминс-кого поднятия (его Сокской части), являющегося продолжением Жигулевского вала в северо-восточном направлении. На юго-восточном крыле Сокского вала на поверхность выходят напорные источники высокоминерализованных вод с повышенным содержанием сероводорода, химический состав которых формируется в контакте с нефтеносными пластами в карбонатно-сульфатных породах казанского яруса и нижней перми [1-3]. Ранее сульфидсодержащие источники были известны и в районе с. Усолье [12], но в настоящее время большинство из них, видимо, находится ниже уровня Куйбышевского водохранилища.

Цель настоящей работы – дать характеристику абиотических условий, включая химический состав воды, в экосистемах сульфидных источников, водотоков и водоемов на территории Сокского вала в северо-восточной части Самарской области, в Сергиевском, Исаклинском и Камышлинском районах.

Материалы и методы

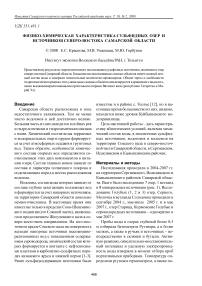

Исследования проводили в 2004-2007 гг. на территории Сергиевского, Исаклинского и Камышлинского районов Самарской области. Всего было исследовано 7 озер, 1 ветланд и 8 минеральных источников (рис. 1). Исследование Голубых (1, 2 и 3) озер, Серного, Молочка и ветланда Солодовка проводили в сентябре 2004 г., мае-июле 2005 г. и в мае 2007 г., озер Старица, Коржовские Голубые и сероводородных источников – однократно в мае 2007 г.

Пробы воды в озерах глубиной более 0,5 м отбирали батометром Руттнера, а в более мелких, а также в ручьях и источниках – непосредственно в склянки и бутыли. Активную реакцию, окислительно-восстановительный потенциал и удельную электропроводность воды измеряли в момент отбора проб портативными приборами. Температуру определяли ртутным термометром, а также по- гружным термисторным датчиком. Электропроводность воды определяли в лаборатории портативным кондуктометром.

Концентрацию растворенного кислорода определяли методом Винклера с добавлением сулемы для устранения влияния сульфидов [5], сероводорода и сульфидов – колориметрически [13], а при высокой концентрации – иодометрическим титрованием [11]. Концентрацию гидрокарбонатов рассчитывали по щелочности с учетом влияния гид-росульфид-ионов, концентрацию сульфатов определяли весовым методом в виде BaSO4, жесткость и концентрацию Ca – комплексонометрически, концентрацию Mg – расчетным методом, концентрацию ортофосфата – полумикромодификацией стандартного метода [11]. Аммоний определяли фенол-гипох-лоритным методом [15].

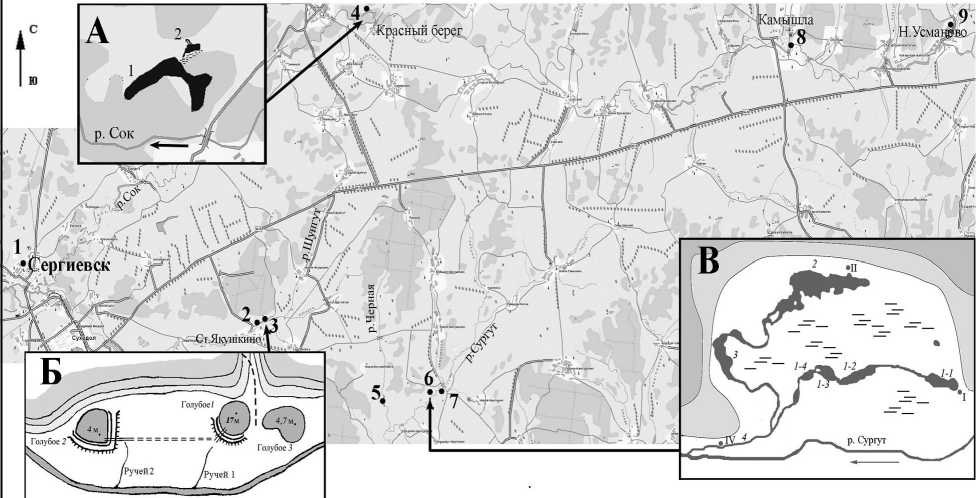

Для кластерного анализа использовали данные об общей минерализации и процентном эквивалентном содержании главных ионов и сульфидов. Для учета вклада всех показателей, первичные данные были нормированы делением величины каждого показателя на его стандартное отклонение во всем массиве анализируемых данных. Кластерный анализ проводили методом Варда с использованием в качестве меры различия эвклидова расстояния.

Результаты и их обсуждение

Общая характеристика озер и источников (рис. 1).

Общая характеристика большинства исследованных озер (Голубое-1, Голубое-2, Го-лубое-3, Молочка, Серное) и ветланда Соло-довка, а также питающих их источников представлена в Голубой книге Самарской области [1]. Кроме того, в 2007 г. были исследованы следующие озера и несколько сероводородных источников, не образующих озер.

Коржовские Голубые озера – два небольшие водоема, расположенных в Исаклинском районе, в районе урочища Коржевка в левобережной пойме р. Сургут в ее среднем течении, в 0,1 км ниже моста на автодороге Большое Микушино – Сосновка. Окружающая территория заболочена. Озера вытянуты вдоль реки и представляют собой вытянутые озеровидные расширения длиной до 40 м и шириной 10-15 м, соединенные между собой протокой. Глубина озер на большей части их площади не превышает 0,3 м, однако имеются четко отграниченные углубления неясного происхождения, в которых глубина может достигать 1,5 м. В верховье озер находится пластовый выход сульфидных вод, вся территория которого сильно заболочена. Несколько наиболее сильных родников пробиваются в виде ручьев, которые сливаясь, питают верхнее из озер. Для обследования был выбран один, самый мощный источник (Кор-жовский источник).

Озеро Старица – пойменного происхождения (старичное), расположено в районе с. Красный Берег, в правобережной пойме р. Сок. Длина озера – около 2 км, ширина – не более 50 м. Озеро питается расположенным на правом склоне долины р. Сок мощным минеральным источником, не содержащим сульфидов. Это источник ( Старицкий ) восходящего типа, расположен на склоне горы южной экспозиции с уклоном около 30o, и кроме главного имеет до 7 менее мощных родниковых выходов. Дополнительными источниками питания озера являются паводковые воды, а также сток с окружающей заболоченной территории.

Ново-Усмановский источник находится на северо-востоке с. Ново-Усманово. В настоящее время место выхода вод заключено в трубу, диаметром ~0,3 м. Переливаясь через край трубы, источник разливается небольшим ручьем, который быстро растекается по почве, заболачивая ее. Часть воды впитывается в землю, а часть стекает в находящиеся рядом пожарные пруды. Существенного значения в питании пожарных прудов не имеет.

Камышлинский источник , так называемый «Камышлинская Мацеста». Нами был обследован один из многочисленных источников. Расположен на правом берегу р. Сок. В мае 2007 г. был полностью залит речными водами, очевидно, что в период летней межени он находится над урезом воды. Источник образует чашевидное углубление, окруженное деревянной загородкой, использует-

р.Шунгут

Рис. 1. Карта-схема расположения исследованных озер и источников:

1 – оз. Серное и питающие его источники; 2 – Старо-Якушкинский источник; 3 – Голубые озера; 4 – оз. Старица и питающий его источник; 5 – оз. Молочка; 6 – ветланд Солодовка; 7 – озера Коржовские Голубые и питающие его источники; 8 – Камышлинский источник; 9 – Ново-Усмановский источник; А – оз. Старица (1) и Старицкий минеральный источник (2) над озером; Б – расположение «Голубых» озер друг относительно друга и р. Шунгут; В – ветланд Солодовка. Арабские цифры – озеровидные расширения и ручьи, римские цифры – прибрежные источники

ся местными жителями.

Старо-Якушкинские источники расположены на правом и левом берегу р. Шунгут в 1 км выше с. Старо-Якушкино. В отдельных местах они заболачивают местность, но в большинстве случаев не образуют ручьев. Для исследования выбран наиболее мощный источник на правом берегу и вытекающий из него ручей. Грунт вблизи источника и по руслу ручья – черный сульфидный ил.

Температурный режим озер и истоников (табл. 1 и 2).

Температуры воды в источниках изменяются в небольших пределах – от 7,5оС до 10оС. В озерах с высокой проточностью (Го-лубое-1, Голубое-2, Серное) даже в летний период температура только незначительно превышает эти значения. Максимальная зарегистрированная нами температура в медиальной части этих озер не превышает 11оС , 13оС и 14оС, соответственно. В прибрежной части озер температура может возрастать до 16оС. В оз. Голубое-1 температура на глуби- не 5 м и более остается в пределах 7,5-8,0оС на протяжении всего года. В зимний период эти озера не замерзают (Голубое-1) или замерзают только частично (остальные озера).

В менее проточных серных озерах летний прогрев воды более значителен. В оз. Молочка температура воды у поверхности достигает 19оС, в ветланде Солодовка – 22,5оС. В Коржовских Голубых озерах по единичному измерению 26 мая 2007 г. температура составила 20оС, и в середине лета озеро, очевидно, прогревается в еще большей степени. Хотя в оз. Молочка температуры поверхностного и придонного слоя в отдельные даты наших наблюдений не были равны, эти озера, из-за малой относительной глубины, очевидно, не могут быть подвержены длительной стратификации. Все они, безусловно, полностью замерзают в зимний период.

В несерных минерализованных озерах (оз. Старица и Голубое-3) температурный режим, насколько можно судить, сходен с обычными озерами. В период наших исследований в мае- июне озера были стратифицированы по температуре.

Содержание растворенных газов и окислительно-восстановительный потенциал в озерах и источниках (табл. 1 и 2).

В исследованных источниках, за исключением Старицкого и Старо-Якушкинского, растворенный кислород отсутствует, а содержание сероводорода и ионизированных сульфидов варьирует от полного отсутствия (Ста-рицкий) до 134 мг/л (Солодовка, источник № II). Окислительно-восстановительный по- тенциал соответствует этим данным, составляя от -75 – -130 в источниках с содержанием сульфидов выше 1 мэкв/л и увеличиваясь по мере снижения концентрации сульфидов и появления растворенного кислорода. Активная реакция воды в сульфидных источниках изменяется в небольших пределах и близка к нейтральной, что отражает значительную буферность воды, связанную с высокими концентрациями растворенной CO2 и свободного сероводорода.

Таблица 1. Физико-химические показатели и содержание главных ионов в воде источников

|

Показатель |

У i i s |

>x |

>x 11 |

I. 8 |

1 = g Z |

oi E Z |

Ц |

1 £ |

|

Электропроводность, мкСм/см |

3920 |

2470 |

716 |

2940 |

1909 |

2510 |

2660 |

1090 |

|

T, оС |

8,2 |

7,5 |

9,5 |

8 |

8 |

9 |

10 |

10 |

|

pH |

6,75 |

6,9 |

7,25 |

6,7 |

6,3 |

6,6 |

– |

– |

|

Eh, mV |

-80 |

-75 |

-25 |

-120 |

-120 |

-130 |

– |

– |

|

O 2 , мг/л |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1,87 |

5,78 |

|

H 2 S, мг/л |

38,6 |

15,7 |

4,45 |

52,9 |

133,7 |

112,6 |

0,01 |

0 |

|

Ca2+, мг/л |

517 |

569,1 |

64,9 |

525 |

304,6 |

448,9 |

617,2 |

176,4 |

|

Mg2+, мг/л |

68,1 |

58,4 |

38,4 |

47,4 |

131,3 |

116,7 |

65,7 |

38,9 |

|

HCO 3 ?, мг/л |

379 |

293 |

391 |

444 |

500 |

461 |

327 |

368 |

|

SO 4 2?, мг/л |

1864,5 |

1337,6 |

53,4 |

1292,4 |

670,9 |

1103 |

1407,6 |

329,3 |

|

Cl?, мг/л |

170,7 |

13,7 |

3 |

141,7 |

57,2 |

37,6 |

44,9 |

3,1 |

|

Жесткость, мэкв/л |

31,4 |

33,2 |

6,4 |

30,1 |

26 |

32 |

36,2 |

12 |

Примечание: здесь и далее в таблицах отсутствие данных обозначено прочерком.

В озерах окислительно-восстановительные условия и газовый режим изменяются в еще более широких пределах. Вблизи источников с высоким содержанием сульфидов характеристики воды озер, за исключением активной реакции, незначительно отличаются от характеристик самих источников (оз. Серное, Солодовка, ст. 1-1 и 2). По мере удаления от родников, на ст. 1-3, и особенно на ст. 3, содержание сероводорода падает; на ст. 3 обнаруживаются только следы сероводорода и появляются измеримые количества кислорода. Хотя ст. 4 расположена еще дальше по водотокам, но выше источника № IV, содер- жание сульфидов в ее воде вновь увеличивается. Это обусловлено притоком сульфидных вод из небольших родников, расположенных несколько выше по течению ручья.

В озерах Голубое-1 и Голубое-2 из-за их высокой проточности окислительно-восстановительный потенциал и содержание сульфидов также остается стабильным. В отличие от первого озера в центральной мелководной части оз. Голубое-2, покрытой зарослями макрофитов, обнаруживается кислород. Как исключение он обнаружен и в одной из проб из этого озера, взятых над местом выхода источника.

Коржовские Голубые озера характеризуются относительно медленным водообменом. Поэтому окислительно-восстановительные характеристики даже в верхнем озере, где были отобраны пробы, отличаются от свойств питающего их источника. Хотя в источнике концентрация сульфидов достигает более 15 мг/л, в воде озера их менее 1 мг/л; соответственно, выше и окислительно-восстановительный потенциал.

Для оз. Молочка характерна смена окислительно-восстановительных условий. В период паводка и после него вода в озере практически не содержит сероводорода, но содержит кислород, хотя и в невысокой концентрации, не более 30% насыщения. По мере сокращения паводкового притока и стока р. Черной с начала лета в его водном балансе начинает преобладать поступление воды из сульфидных источников, и озеро переходит в анаэробную фазу, продолжающуюся до ледостава и, видимо, до следующего паводка. В этот период кислород в воде озера не регистрируется, но содержание сульфидов в поверхностном слое не превышает 2 мг/л, а в придонном – 5 мг/л.

В озерах Голубое-3 и Старица характер и распределение растворенных газов и окислительно-восстановительных условий близко к характерному для обычных стратифицированных озер. Вся водная толща оз. Старица и большая ее часть в оз. Голубое-3 аэробна. Вертикальные различия в содержании растворенных газов в этих озерах обусловлены летней температурной стратификацией этих озер, более выраженной в более глубоком оз. Голубое-3. В этом озере, начиная с глубины 3,5 м, кислород отсутствует. В нижележащих слоях в довольно значительных количествах обнаруживается сероводород. Высокое (до 60 мг/л) содержание сероводорода может свидетельствовать либо о его поступлении из придонных сульфидных родников, либо, если сероводород образуется в результате сульфат-редукции в самом озере, об отсутствии полного перемешивания озера в течение всего года (меромиктии).

Основной минеральный состав воды источников и озер (табл. 1 и 2).

К основным составляющим минерального состава воды относят ионы щелочных (Na, K) и щелочноземельных (Ca, Mg) металлов, а также анионы гидрокарбоната (и карбоната), сульфата и хлорида. В подавляющем большинстве озер, за исключением самых маломинерализованных, именно эти ионы составляют основу минерализации воды. В сульфидных озерах, кроме них, заметный вклад в ионный состав воды может вносить также ион гидросульфида HS?, концентрация которого при нейтральной реакции воды составляет около половины общей концентрации сульфидов.

Как видно из табл. 1 и 2, несмотря на значительное колебание общей минерализации, соотношение ионов в воде большинства серных источников (Камышлинском, Серновод-ском, Коржовском, Солодовка-IV, а также источниках, питающих озера Голубое-1 и Голу-бое-2) и в образованных ими водоемах достаточно близко. Все они имеют кальций-сульфатный тип минерализации со сходным молярным соотношением компонентов минерализации (табл. 3 и 4).

Наибольшей минерализацией среди этих источников и водоемов характеризуется Ка-мышлинский сероводородный источник. Несколько меньшую минерализацию имеет оз. Серное, за ним, в порядке убывания минерализации, следуют имеющие близкую минерализацию озера Голубое-1 и Голубое-2, Коржовский источник и озера и, наконец, источник Солодовка-IV.

По молярному соотношению главных ионов вода оз. Голубое-3 близка к воде соседних озер, хотя общая минерализация вдвое меньше по сравнению с ними. В источниках I и II водно-болотного комплекса Солодовка и питающихся ими водоемах содержание сульфатов понижено по сравнению с упомянутыми выше родниками и озерами.

Хотя р. Черная, питающая оз. Молочка, относительно маломинерализована и имеет выраженный кальций-гидрокарбонатный тип минерализации, вода самого озера вдвое более минерализована и по ионному составу близка к воде типичных серных водоемов, хотя его общая минерализация и понижена по сравнению с такими озерами, как Серное

Таблица 3. Формулы ионного состава воды исследованных озер

Кластерный анализ данных о химическом составе воды исследованных озер и источников, а также нескольких исследованных нами ранее менее минерализованных пойменных и водораздельных озер других территорий Самарской области [1] показал, что серные озера и источники образуют отдельную группировку, значительно отличающуюся от «обычных» озер области (рис. 2, правая ветвь). В эту группировку, однако, не вошли р. Черная, питающая оз. Молочка, Ново-Ус-мановский источник, Старицкий источник и оз. Старица, которые вошли в одну группу с обычными озерами. Эти водные объекты имеют наименьшую общую минерализацию среди исследованных в ходе данной работы. Кроме того, вода Старицкого источника содержит почти равные (в молярном исчислении) количества сульфатов и гидрокарбонатов, а в самом озере, р. Черной и Ново-Усма-новском источнике гидрокарбонаты преобладают.

Хотя в целом выделяемые группировки исследованных водных объектов не полностью соответствуют их географическому положению, в отдельный кластер выделяются источники и озера ветланда Солодовка (за исключением ст. 4) и оз. Голубое-3. Можно отметить также обособленное положение Камышлинского и Серноводского источни-

Таблица 4. Формулы ионного состава воды исследованных минеральных источников

Сок. точников.

Рис. 2. Результат кластерного анализа исследованных водных объектов и некоторых других озер Самарской области (Подгорское, Б. Шелехметское, Успенское, Верхнего и Нижнего прудов Ботанического сада г. Самара) по гидрохимическим данным

В воде исследованных водных объектов было определено содержание аммонийного и нитритного азота, минерального фосфора и растворенного кремния (табл. 5). В большинстве озер определялось также содержание общего фосфора и железа.

Вода источников характеризуется высоким содержанием растворенного кремния и низким содержанием аммония и минерального фосфора. В озерах, по сравнению с питающими их источниками, содержание фосфора увеличивается мало, а концентрация аммо-

Таблица 5. Некоторые биогенные элементы в исследованных источниках и озерах

Голубое-1 (6 мкг/л). Содержание общего фосфора в различных серных озерах превышает содержание его минеральной формы в 2-7 раз. Концентрация общего железа в них от- носительно стабильна и находится на уровне 0,2-0,35 мг/л. Очевидно, в присутствии сульфидов железо в воде этих озер может находиться только в виде коллоидного и взвешенного сульфида железа, осаждение которого приводит к накоплению железа в грунтах озер.

По концентрации общего фосфора все исследованные озера соответствуют мезотроф-ному типу продуктивности. Видимо, более низкая фактическая продуктивность серных озер обусловлена ингибирующим действием сульфидов, а также высокой проточностью. Слабопроточные озера Голубое-3 и Старица, поверхностные слои которых не содержат сульфидов, имеют близкие концентрации биогенных элементов, но их продуктивность значительно выше, чем в серных озерах, и соответствует содержанию фосфора в их воде.

Серные озера и источники как уникальные азональные водные объекты Самарской области.

Как известно, большинство озер и питающих их родников, как в Самарской области [1], так и в более северных регионах [7, 10], имеют минерализацию менее 1 г/л кальций-гидрокарбонатного типа. Исследованные же водоемы и источники представляют собой водные объекты, крайне редкие в бассейне Волги, необычные как по абиотическим характеристикам, так и по специфическим особенностям формирующихся в них биоценозов. Данные о химическом составе этих водных объектов ранее практически не публиковались в общедоступной литературе. Известны, однако, результаты химических анализов воды Сергиевского минерального источника, выполненных в конце XIX – начале XX в. [9]. После пересчета состав воды этого источника в тот период можно выразить формулой Курлова

SO 73,3HCO 20,6Cl3,4HS1,8

M 2,79 4 3

Ca75,9Mg17,9Na + K6,1

(среднее из трех определений). Таким образом, столетие назад, как и в настоящее время, серноводские источники имели минерализацию около 2,7 г/л кальций-сульфатного типа и близкое содержание сульфидов. Соотношение ионов несколько отличается от полученного нами (табл. 4), но это может быть связано как с изменением ионного состава со временем, так и с исследованием разных источников.

Специфика исследованных водных объектов связана с геологическим происхождением их вод из карбонатно-сульфатных толщ нижней перми и казанского яруса. В Волжском бассейне эти слои выходят к поверхности, в зону активного водообмена, только на ограниченных территориях, в осевых частях крупных антиклинальных поднятий [2]. Одним из таких поднятий и является Сокско-Шешминский вал, на юго-восточном склоне которого расположен район наших исследований.

Во многом аналогичные водоемы встречаются также в левобережье Волги на склонах Вятского поднятия, на территории республик Татарстан и Марий Эл [10]. По уровню минерализации и составу главных ионов [6] эти озера весьма близки к исследованным нами. Однако для источников, питающих озера Вятского вала, видимо, нехарактерно значительное содержание сероводорода в воде. Данные о его присутствии в этих озерах противоречивы. Согласно В.Н. Сементовскому [8], С.И. Кузнецову и В.М. Горленко [4, 14], сероводород и сульфиды в озерах Б. Голубое под Казанью и Югидем в бассейне р. Илеть образуются только в илах в результате активной сульфатредукции и отсутствуют в воде питающих источников. По данным Н.М. Мингазовой с соавторами [6], сульфиды обнаруживаются и в области выхода питающих эти озера источников. В любом случае концентрации сульфидов в озерах и источниках, исследованных нами, значительно превышают характерные для аналогичных проточных озер Вятского вала. В отличие от Вятского вала в зоне распространения сульфидных озер в Самарской области имеются значительные месторождения нефти. Видимо, присутствие сульфидов в воде исследованных нами озер и источников связано с активной сульфатре-дукцией в подземных водах в зоне их контакта с нефтью или битумозными породами.

Интенсивность сульфатредукции, очевидно, может быть различной на различных уча- стках одного водного горизонта. Различия гидрохимического состава воды большинства источников отражают их происхождение из относительно изолированных участков одной подземной водной массы. Однако часть источников (Ново-Усмановский, источник над оз. Старица), видимо, происходит из иных подземных водных горизонтов, чем большинство других исследованных источников.

Гидрохимический режим исследованных озер зависит, наряду с особенностями химии питающих их источников, от величины проточности. В наиболее проточных водоемах (Голубое-1 и Голубое-2, Серное, в меньшей степени Солодовка и Коржовка) высокая скорость водообмена препятствует значительному изменению гидрохимического состава воды, за исключением наиболее реакционноспособного компонента, сульфидов. Однако из-за высокой карбонатной буферности воды окисление сероводорода в озерах не приводит к их заметному закислению.

Гидрохимический режим оз. Молочка своеобразен, поскольку источниками его водного питания являются как сульфидсодержащие источники, так и р. Черная. В период высокого расхода воды в реке водная масса озера лишена как сероводорода, так и кислорода. В период межени питание из напорных источников становится преобладающим, и поскольку из-за высокой скорости водообмена сероводород и сульфиды не успевают полностью окислиться, они обнаруживаются в воде озера. Таким образом, экосистема этого озера, видимо, испытывает значительные ежегодные колебания окислительно-восстановительных условий, которые и ограничивают развитие в нем живых организмов.

Рассматривая особенности гидрохимии озер Голубое-3 и Старица, можно проследить определенные переходные стадии между озерами с высокоминерализованной сульфидной водой и типичными для нашей области пресными озерами. Первое из них представляет собой карстовые озеро, которое, возможно, ранее имело значительно большую подземную приточность и коэффициент водообмена. Вероятно, оно, как и оз. Шунгалдан в Рес- публике Марий Эл [10], является последней стадией развития серных «Голубых» озер, сохранившей небольшую подземную приточ-ность. Поэтому, хотя характеристики поверхностного слоя этого озера значительно отличаются от сероводородных озер даже по визуальным признакам, кластерный анализ однозначно включает этот водоем в группу «серных» озер. Что касается оз. Старица, то его гидрохимический режим обусловлен не только притоком воды из минерального источника (который значительно отличается по составу от остальных исследованных нами), но и питанием паводковыми и болотными водами. Поэтому его химический состав наиболее близок к составу большинства «обычных» водоемов Самарской области.

К сожалению, водные объекты, подобные исследованным «серным» озерам, имеющиеся на территории Европейской России, как правило, не привлекают должного внимания исследователей. По разным данным, подобные естественные серные источники и озера имеются в бассейне Камы (в Республике Башкортостан и Оренбургской области) и в Саратовской области. Однако никаких данных о них в научной литературе найти не удается.

Представленные в настоящей работе данные о химическом составе воды ряда источников (родников) и питаемых ими озер и озеровидных водоемов, расположенных на северо-востоке Самарской области, позволяют рассматривать их как крайне своеобразные водные объекты, по некоторым показателям аналогичные солоноватоводным проточным озерам и родникам Татарского и Марийского Заволжья [10]. Исследованные водные объекты отличаются от водоемов Вятского вала в первую очередь высоким содержанием сероводорода и сульфидов, которые создают восстановительные условия в водной толще большинства озер и, окисляясь, образуют значительные количества коллоидной серы и других нестабильных соединений серы. Своеобразие химического состава этих водоемов и водотоков обусловило формирование в них биотических комплексов и экосистем, позволяющих считать их объектами природного наследия, заслуживающими охраны и пристального внимания исследователей.

Работа выполнена при частичной поддер- жке губернского гранта правительства Самарской области 2007 г.

Список литературы Физико-химическая характеристика сульфидных озер и источников северо-востока Самарской области

- Голубая книга Самарской области: Редкие и охраняемые гидробиоценозы. Самара: СамНЦ РАН, 2007.

- Дедков А.П. Геолого-морфологические условия развития солоноватоводных карстовых озер Среднего Поволжья//Уникальные экосистемы солоноватоводных карстовых озер Среднего Поволжья. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2001.

- Зеленая книга Поволжья: охраняемые природные территории Самарской области. Самара: Кн. изд-во, 1995.

- Кузнецов С.И. Микрофлора озер и ее геохимическая деятельность. Л.: Наука, 1970.

- Руководство по химическому анализу морских вод. СПб.: Гидрометеоиздат, 1993.

- Мингазова Н.М., Унковская Е.Н., Павлова Л.Р. Минерализация, ионный состав и химические показатели воды солоноватоводных карстовых озер Среднего Поволжья//Уникальные экосистемы солоноватоводных карстовых озер Среднего Поволжья. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2001.

- Озера Среднего Поволжья. Л.: Наука, 1976.

- Очерки по географии Татарии. Казань, 1957.

- Пчелин Н.С. Серное грязевое озеро на курорте «Сергиевские минеральные воды»//Курортное дело. 1925. № 1-2.

- Уникальные экосистемы солоноватоводных карстовых озер Среднего Поволжья. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2001.

- Унифицированные методы исследований качества вод. 4-е изд. М.: Химия, 1987.

- Шиклеев С.М. Минеральные и пресные источники Куйбышевской области.//Тр. Куйбышев. мед. ин-та. 1938. № 7.

- Cline J. D. Spectrophotometric determination of hydrogen sulfide in natural waters.//Limnol. Oceanogr. 1969. V. 14.

- Kusnezov S.I., Gorlenko V.M. Limnologische und microbiologische Eigenschaften von Karstseen der A.S.R. Mari//Arch. Hydrobiol. 1973. V. 71, No. 4.

- Solorzano, L. Determination of ammonia in natural waters by the phenolhypochlorite method.//Limnol. Oceanogr. 1969. V. 14.