Физико-химические исследования карбонатов Сафьяновского медно-колчеданного месторождения (Средний Урал)

Автор: Сорока Е.И., Притчин М.Е., Лютоев В.П., Смолева И.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 2 т.18, 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена карбонатная жильная минерализация в породах Сафьяновского медно-колчеданного месторождения (Средний Урал), представленная кальцитом, железистыми разностями магнезита и доломита, сидеритом, арагонитом. Кальцитовая, доломитовая и рассеянная сидеритовая минерализация сосредоточена в кварц-плагиоклаз-карбонат-хлоритовых породах надрудной зоны. Сидерит-магнезитовая прожилковая минерализация развита в околорудных метасоматитах на контакте с массивной медно-цинковой рудой в ассоциации с баритом, каолинитом и гидрослюдой. Рассеянная и прожилковая магнезитовая минерализация встречается в кварц-каолинит-серицит-хлоритовых подрудных метасоматитах. Жильный арагонит обнаружен в околорудных метасоматитах на глубине 240 м, новообразованный кальцит - в гидротермально-измененных известняках на глубине 275 м. Карбонаты отличаются по содержанию и распределению РЗЭ, С-О изотопии, по интенсивности ЭПР спектра Mn2+ в карбонатах. В целом зональность распределения карбонатов в околорудных породах Сафьяновского месторождения соответствует зональности уральского типа, отмеченной на некоторых колчеданных месторождениях Южного Урала, в околорудной части карбонаты представлены более железистыми разностями по сравненю с надрудной частью. Исследования показали, что карбонатная минерализация на Сафьяновском месторождении является естественным продолжением пострудных преобразований вмещающих пород и их тектонического разрушения при релаксации внутренних напряжений.

Сафьяновское медно-колчеданное месторождение, метасоматическая зональность, кальцит, fe-магнезит, доломит, арагонит, сидерит-магнезитовая минерализация, пирит-халькопиритовые, сфалерит-пиритовые руды

Короткий адрес: https://sciup.org/147245042

IDR: 147245042 | УДК: 549.74(470.5) | DOI: 10.17072/psu.geol.18.2.152

Текст научной статьи Физико-химические исследования карбонатов Сафьяновского медно-колчеданного месторождения (Средний Урал)

Все колчеданные залежи Урала сопровождаются ореолами метасоматических изменений вмещающих пород, причем размеры метасоматических зон обычно превышают рудные тела. Околорудные изменения являются индикаторами условий формирования руд и важными поисковыми признаками. Карбонаты часто встречаются в ореоле изменений околорудных пород и играют важную роль в зональности их строения. В частности, на колчеданных месторождениях уральского типа карбонат обычно присут- ствует в метасоматических породах лежачего бока рудных тел, но его проявления, количество и состав неодинаковы на различных месторождениях (Медно-колчеданные.., 1992). Таким образом, состав карбонатов, их место в метасоматическом ореоле месторождения могут являться индикаторами минералообразующих процессов и источника рудообразующего флюида.

Сафьяновское медно-колчеданное месторождение находится в 12 км северовосточнее г. Реж (Свердловская область) и приурочено к южной части Режевской структурно-формационной зоны. В ее строе-

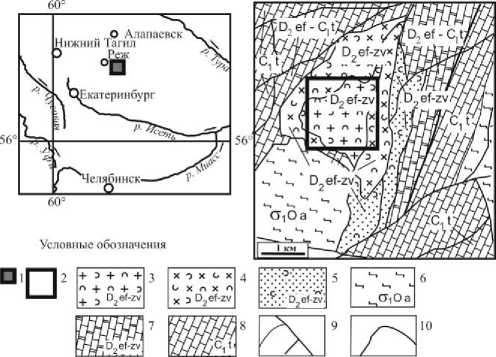

нии принимают участие вулканогенные, вулканогенно-осадочные и карбонатнотерригенные комплексы девон-нижне-каменноугольного возраста (Коровко и др., 1991; Язева и др., 1992) (рис. 1). По данным Ю.Л Ронкина и др. (2016), конкордантный U-Pb возраст циркона из андезитов составляет 422.8±2.0 млн лет, по данным М.Е Притчина и др. (2018), конкордантный U-Pb возраст циркона из риолитов - 424.9±2.0 млн лет. Массивные колчеданные, медно-цинковые и прожилково-вкрапленные руды локализованы в измененных вулканитах кислого-среднего состава и вулканогенноосадочных породах девонского возраста (Коровко и др., 1991) и отрабатываются карьером до глубины 200 м и шахтой до глубины 500 м.

Рис.1. Обзорная карта и геологическая схема Сафьяновского рудного поля: 1 – Сафьяновское рудное поле; 2 – Сафьяновский карьер; 3 – туфы кислого состава с прослоями углеродистокремнистых пород; 4 – туфы, вулканогенноосадочные породы с прослоямии звестняков; 5 – вулканогенно-осадочные породы, песчаники, алевропесчаники; 6 – серпентиниты; 7 – мрамо-ризованные известняки; 8 – известняки; 9 – тектонические границы, разрывные нарушения; 10 – геологические границы

Метасоматический ореол околорудных пород Сафьяновского месторождения имеет субмеридиональное простирание, крутое падание на запад и четко выраженную зональность относительно рудных тел. В центральной части, где породы наиболее сильно метасоматически изменены, на контакте массивных пирит-халькопиритовых руд наблюдаются пирит-халькопирит-хлорит-кварце-вые и алунит-каолинит-серицит-пирит- кварцевые метасоматиты (Грабежев и др., 2001; Сорока и др., 2009). От контакта с рудными телами к периферии ореола выделены зоны: хлорит-серицит-кварцевых, каолинит-карбонат-кварцевых и карбонат-гидросери-цит-кварцевых метасоматитов, карбонаты представлены кальцитом, доломитом, сидеритом. В надколчеданной части месторождения развиты каолинит-карбонат-кварцевые метасоматиты (Грабежев, 2004).

Карбонатно-серицит-хлоритовые метасо-матиты ассоциируют с медно-цинковыми вкрапленными рудами, а кварц-серицит-хлоритовые - с медными штокверковыми. Ранее было установлено зональное распределение карбонатов в пределах северной части меасоматического ореола: по мере приближения к богатым медным рудам доломит сменяется железистым магнезитом (Язева и др., 1992). В южной части ореола магнезит, по мере приближения к массивным рудам, становится более железистым и сменяется сидеритом (Сорока и др., 2016).

Объекты, методы исследований и результаты

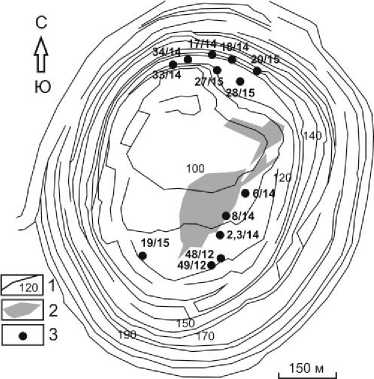

Для уточнения зональности карбонатной минерализации и возможного источника рудообразующего флюида были отобраны образцы жильных карбонатов из околорудных пород и руд в карьере Сафьяновского месторождения (рис. 2).

Рис. 2 . Карта-схема фактического материала: 1 – линии уступов с абсолютными отметками (от забоя карьера); 2 – рудные тела; 3 – точки отбора образцов

На горизонте 100-110 м, счет от забоя, в северо-западной части карьера были отобраны образцы 17/14, 18/14, 33/14, 34/1, 20/15, 27/15, 28/15. Для определения минерального состава пород и карбонатов применялся метод рентгеноструктурного анализа на дифрактометре XRD-7000 (Shimadzu), лаборатория ФХМИ ИГГ УрО РАН, и ИК-спектроскопия (фурье-спектрометр Люмекс ФТ-02, лаборатория минералогии Института геологии Коми НЦ УрО РАН). Установлено, что карбонаты представлены кальцитом, доломитом, Fe-доломитом и сидеритом. Вмещающие породы северо-западной части карьера являются измененными андезитами. Андезиты, их брекчии и туфы слагают единичные линзовидные тела северо-восточного простирания и западного падения. Их мощность увеличивается с севера на юг и достигает первых сотен метров. Породообразующими минералами являются кварц, плагиоклаз альбитового состава, карбонаты, хлорит. В незначительном количестве присутствуют гидрослюда, серицит, каолинит, пирит. Акцессорные минералы: амфибол, апатит, барит, гранат, циркон.

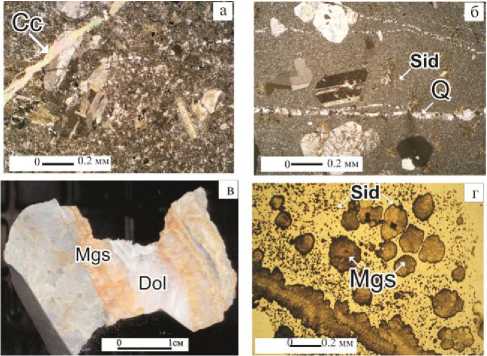

В породах повсеместно развиты микротрещины, заполненные кварцем и кальцитом (рис. 3, а). Преобладают три системы трещин: 1) с углом падения 35 ° по азимуту на ЮЮВ; 2) 40 ° по азимуту 360 ° на север; 3) 60 ° по азимуту 135 ° , ЮВ, развиты как трещины скалывания, так и растяжения (Кисин, 2009). Мощность их от миллиметров до нескольких сантиметров. Доломит чаще встречается в виде отдельных зерен. В некоторых измененных разностях андезитов встречается рассеянный сидерит (рис. 3, б).

В восточном, юго-восточном и южном борту карьера на горизонтах 100-52 м карбонатная минерализация представлена доломитом и переходными разностями магнезита, который образует изоморфный ряд с сидеритом (MgCO 3 - FeCO 3 ). Здесь были отобраны пробы жильных карбонатов (рис. 2) как непосредственно на контакте с массивной рудой, так и на расстоянии нескольких метров в измененных, часто брекчированных риодацитах и вкрапленных рудах. Минеральный состав вмещающих пород: кварц, слюда, хлорит, каолинит, пирит. Акцессорные минералы: апатит, барит, гипс, гранат, циркон.

Рис.3 . Карбонатная минерализация в околоруд-ных породах Сафьяновского месторождения (горизонты карьера 100-(-)52 м): а - прожилки кальцита в андезите; б - рассеянный сидерит в измененном андезите; в - доломит-магне-зитовые жилы (48/12); г - мгнезит-сидеритовые прожилки и тонкодисперсные сростки железистого магнезита-сидерита (8/14). Сс - кальцит; Mgs — магнезит; Dol — доломит; Sid — сидерит. Изображение в проходящем и отраженном свете

Мощность жил от первых миллиметров до нескольких сантиметров. Крупные жилы имеют зональное строение: центральная часть обычно представлена доломитом, а краевые – Fe-магнезитом (рис. 3, в). Жилы нередко подвержены дроблению с наложенной кварц-магнезитовой минерализацией, где магнезит представлен мелкозернистым агрегатом удлиненных зерен размером не более 1 мм, пустоты между которыми заполнены кварцем и каолинитом (Сорока и др., 2014). Содержание железа в магнезите колеблется в интервале 4.5-6 ат.%. Содержание железа в магнезите породы и мелких прожилков колеблется от 5-6 ат.% (на контакте с вмещающими породами) до 17-19 ат.% (в центре прожилка). Содержание Ca и Mg в доломите крупных жил равномерно во всем объеме зерен и составляет 24 ат.%, содержание Fe от 0 до 0.8 ат.% (анализы выполнены при помощи сканирующего электронного микроскопа JSM-6390LV (JEOL) с ЭДС-спектрометром Inca Energy 450 в лаборатории ФХМИ ИГГ УрО РАН, аналитик С.П. Главатских).

Пробы 48/12, 49/12 (горизонт 72 м) были разделены на жильную, преимущественно карбонатную составляющую (б), и породную часть (с). Карбонат жильных проб по данным рентгеновской дифракции и ИКС относится к магнезиту с небольшой примесью доломита. Рассчитанные параметры кристаллической решетки несколько больше обычных (обр. 48/12б, 49/12б): для магнезита – а=4.64Å, с=15.08Å, для доломита - а=4.81Å, с=16.05Å, что свидетельствует об изменчивости состава в результате изоморфных замещений Mg атомами Fe. Проба 48/12с в основном представлена кварцем и хорошо упорядоченным каолинитом. Карбонатная фаза также является магнезитовой без следов доломита. Магнезит из обр. 8/14 (рис. 3, г) в парагенезисе с сидеритом характеризуется повышенным значением параметра элементарной ячейки c (а = 4.70±0.01, с =15.38 ±0.03 Å) за счет примесного железа. Центральные части обособлений и прожилков представлены Fe-магнезитом, краевые – сидеритом, содержащим Zn.

Нужно отметить, что магнезитовая минерализация на месторождении встречается в околорудных породах и на более глубоких горизонтах, вскрытых при подземной отработке (горизонты -10 м и -35 м). В рудах, часто в прожилках и пустотах, встречается кальцит в ассоциации с баритом, гипсом и флюоритом (Сорока и др., 2018). Кроме того, в околорудных породах на глубине 240 м встречен жильный арагонит. Породы представляют собой измененные вулканиты состава: кварц, слюда, полевые шпаты, альбит, анортит. Арагонит заполняет крупные трещины, представлен волокнистой разновидностью (рис. 4).

Рис. 4. Жильный арагонит из околорудных ме-тасоматитов Сафьяновского месторождения (горизонт (-)52 м)

По данным РСА, параметры решетки арагонита: a=4,958(3)Å, b=7,967 (5)Å, c=5.739(8)Å.

В разрезе рудовмещающей толщи Сафь-яновского месторождения присутствуют нижнекаменноугольные и девонские известняки. Известняки карбона (турне) были сняты при вскрыше карьером (мощность их около 30 м). В данной работе изучались образцы измененных девонских известняков (Анфимов и др., 2015), вскрытых горной выработкой на глубине 285 м на западном фланге месторождения. В интервале шириной около 10 м в зоне разлома на контакте с серпентинитами Режевского массива вскрыты породы практически черного цвета, сильно рассланцованные, трещиноватые. с зеркалами скольжения и битуминозным веществом. В этом интервале были отобраны пробы кальцитового известняка (обр. ш10/12) и монофракции жильного кальцита (обр. ш10/12ж). Установлено, что в юговосточном направлении известняки выклиниваются и переходят в углисто-кремнистые породы. Вне зоны разлома известняки мик-розернистые сгустково-детритовые, разбиты трещинами с кальцитом и углеродистокремнистым материалом (Анфимов и др., 2015). Из них была отобрана проба известняка ш1/14. Образец ш1/14 представлен доломитом со значительной долей кварца (около 25 %). Образец ш10/12ж – это кальцит с незначительными (менее 1 %) примесями кварца и доломита.

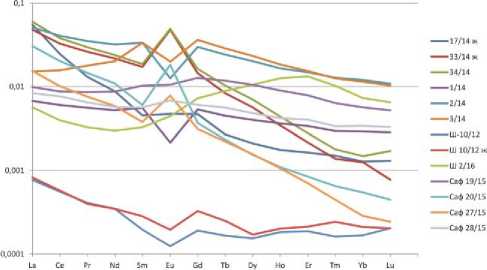

Анализы проб карбонатов на редкоземельные элементы (РЗЭ) выполнялись в лаборатории ФХМИ ИГГ УрО РАН методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) на масс-спектрометре ELAN 9000 (аналитики Н.В Чередниченко, Л.К Дерягина). Содержания РЗЭ (REE) элементов приведены в табл. 1.

По содержаниям РЗЭ (REE) и их распределению выделились 4 типа жильных карбонатов околорудных пород Сафьяновского месторождения (рис. 5). К 1-му типу относятся жильные кальциты северо-западной части карьера, в которых относительно высокие содержания РЗЭ (табл. 1). Их кривые распределения РЗЭ имеют отчетливый наклон, LREE> HREE, и либо отсутствие европиевой аномалии (обр. 17/14), либо

Eu/Eu*>1. 2-й тип – это магнезиты и доломиты юго-восточного борта, для которых характерны также относительно высокие значения РЗЭ и Ce/La, Eu/Eu*<1 (табл. 1). К 3му типу относятся гидротермально измененные известняки и новообразованный кальцит из известняка с Eu/Eu*< 1, низкими содержаниями РЗЭ и относительно высоким отношением Ce/La. Распределение РЗЭ 4-го типа характеризуется средними значениями содержаний и пологими кривыми без аномалий, где LREE~ HREE, либо LREE< HREE (обр. 19/15, 28/15, ш 2/16). При этом кривая распределения РЗЭ арагонита (обр. ш 2/16) отличается от остальных по HREE> LREE (рис. 5). Кроме того, для арагонита определено относительно высокое значение Y (табл. 1).

Таблица 1. Содержание редкоземельных элементов (г/т) в карбонатах Сафьяновского месторождения

|

Элементы |

17/14 ж |

33/14 ж |

34/14 |

1/14 |

2/14 |

3/14 |

Ш 10/12 |

Ш 10/12ж |

Ш 2/16 |

Саф. 19/15 |

Саф. 20/15 |

Саф. 27/15 |

Саф. 28/15 |

|

La |

13,07 |

11,372 |

14,157 |

1,598 |

12,084 |

3,609 |

0,182 |

0,195 |

1,339 |

2,342 |

7,235 |

3,667 |

1,981 |

|

Ce |

15,08 |

20,045 |

23,258 |

3,701 |

24,883 |

9,628 |

0,342 |

0,353 |

2,424 |

5,375 |

12,437 |

6,190 |

4,696 |

|

Pr |

1,214 |

2,419 |

2,748 |

0,519 |

3,260 |

1,653 |

0,038 |

0,037 |

0,302 |

0,800 |

1,351 |

0,703 |

0,602 |

|

Nd |

4,012 |

9,910 |

10,886 |

2,390 |

14,609 |

9,202 |

0,159 |

0,159 |

1,359 |

3,996 |

4,979 |

2,673 |

2,616 |

|

Sm |

0,670 |

2,547 |

2,743 |

0,824 |

4,977 |

4,962 |

0,029 |

0,042 |

0,484 |

1,519 |

0,892 |

0,560 |

0,834 |

|

Eu |

0,266 |

2,703 |

2,772 |

0,121 |

0,708 |

1,120 |

0,007 |

0,011 |

0,249 |

0,594 |

1,031 |

0,440 |

0,385 |

|

Gd |

0,936 |

2,880 |

3,247 |

1,062 |

5,940 |

7,195 |

0,038 |

0,065 |

1,443 |

2,528 |

0,733 |

0,621 |

1,205 |

|

Tb |

0,097 |

0,301 |

0,372 |

0,162 |

0,873 |

1,034 |

0,006 |

0,009 |

0,320 |

0,425 |

0,084 |

0,080 |

0,203 |

|

Dy |

0,518 |

1,393 |

1,727 |

0,985 |

4,963 |

5,729 |

0,038 |

0,042 |

2,594 |

2,596 |

0,380 |

0,385 |

1,187 |

|

Ho |

0,096 |

0,188 |

0,240 |

0,199 |

0,903 |

1,004 |

0,010 |

0,011 |

0,688 |

0,491 |

0,060 |

0,058 |

0,229 |

|

Er |

0,262 |

0,346 |

0,447 |

0,543 |

2,377 |

2,458 |

0,030 |

0,034 |

2,126 |

1,261 |

0,135 |

0,113 |

0,645 |

|

Tm |

0,037 |

0,034 |

0,044 |

0,073 |

0,316 |

0,310 |

0,004 |

0,006 |

0,252 |

0,157 |

0,016 |

0,011 |

0,083 |

|

Yb |

0,206 |

0,202 |

0,239 |

0,470 |

1,940 |

1,841 |

0,027 |

0,034 |

1,177 |

0,910 |

0,088 |

0,046 |

0,547 |

|

Lu |

0,032 |

0,019 |

0,042 |

0,070 |

0,267 |

0,254 |

0,005 |

0,005 |

0,160 |

0,128 |

0,011 |

0,006 |

0,081 |

|

Y |

2,897 |

5,986 |

7,788 |

9,037 |

37,026 |

44,78 |

0,301 |

0,388 |

37,116 |

0,836 |

0,096 |

0,070 |

0,391 |

|

REE+ Y |

49,40 |

60,445 |

64,310 |

21,704 |

115,13 |

88,78 |

1,216 |

1,39 |

47,03 |

91,47 |

80,57 |

43,43 |

54,83 |

|

Ce*/Y* |

0,37 |

1,11 |

0,84 |

0,28 |

0,34 |

0,60 |

0,21 |

0,30 |

0,08 |

8,83 |

15,08 |

16,85 |

8,46 |

|

ЕN/ЕN* |

0,34 |

1,00 |

0,93 |

0,13 |

0,13 |

0,19 |

0,21 |

0,21 |

0,30 |

0,30 |

1,28 |

0,75 |

0,38 |

Примечание: Ce*/Y* = Ce:(La-Eu)/Y:(Gd-Lu); ЕN/ЕN* = ЕN/√(SmN*GdN).

Рис.5 . Распределение содержания редкоземельных элементов в карбонатах Сафьянов-ского месторождения, нормированное по хондриту (McDonough, Sun,1995)

В монофракциях жильных карбонатов Сафьяновского месторождения были исследованы стабильные изотопы δ13С, δ18О (группа изотопных исследований ИГ Коми НЦ УрО РАН). Разложение карбонатов в ор-тофосфорной кислоте и измерение изотопного состава углерода и кислорода методом проточной масс-спектрометрии в режиме постоянного потока гелия (CF-IRMS) производились на аналитическом комплексе фирмы Thermo Fisher Scientific (Бремен, Германия), включающем в себя систему подготовки и ввода проб Gas Bench II, соединенную с масс-спектрометром DELTA V Advantage. Значения δ13С даны в промилле относительно стандарта PDB, δ18О – стандарта SMOW.

Таблица 2. Изотопный состав карбонатов Са-фьяновского месторождения

|

Образец |

Минерал |

δ13С, ‰, PDB |

δ18О, ‰, SMOW |

|

2/14, Ю-В борт карьера, гориз. 72 м (от забоя) |

Cc |

-3.90 |

16.80 |

|

3/14, то же |

Mgs |

-4.30 |

16.70 |

|

7/14(м), то же |

Mgs |

-5.90 |

19.40 |

|

7/14(д), то же |

Dol |

-5.10 |

22.90 |

|

8/14, юж. борт карьера, контакт с рудным телом, го-риз. 52 м |

Mgs, Sid |

-0.6 |

27.8 |

|

17/14, С-З борт карьера, гориз.110 м |

Dol , Cc |

-2.30 |

17.93 |

|

18/14, то же |

Cc |

-2.41 |

18.02 |

|

33/14 то же |

Cc |

-2.50 |

18.90 |

|

34/14 то же |

Cc |

-2.30 |

19.20 |

|

ш10/12, известняк, штольня, гл. 275 м |

Cc |

-0.60 |

23.50 |

|

ш1/14, известняк, скв. в штольне, гл. 275 м |

Dol |

-1.91 |

17.83 |

|

19/15, жила в око-лорудных метасо-матитах, юж.борт, гориз. 35 м |

Fe-Dol, Cc, Sid, Q |

-2.57 |

18.61 |

|

20/15, жила на контакте брекчии андезита и риодацита, С-З борт, гориз.110 м |

Cc, Q |

-3.65 |

18.01 |

|

27/15, цемент тект. брекчии андезита, там же |

Cc, Q |

-2.40 |

18.49 |

|

28/15, жила в риодацитах, там же |

Dol, Sid, Q |

-3.77 |

18.18 |

|

ш2/16, шахта, жила в метсоматитах, гориз. -35 м |

Arg |

-5.55 |

30.7 |

Примечание: Cc – кальцит, Dol – доломит, Mgs – магнезит, Sid – сидерит, Arg – арагонит, Q – кварц.

При калибровке использованы международные стандарты NBS 18 и NBS 19. Ошибка определения δ13С и δ18О составляет ±0.1‰ (1σ). Результаты приведены в табл. 2.

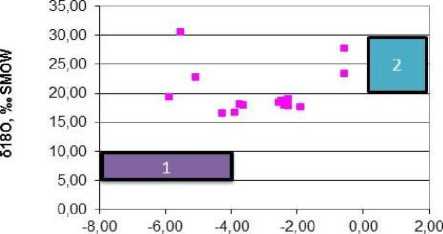

Изотопные исследования показали, что в карбонатах Сафьяновского месторождения происходит облегчение изотопного С и О по сравнению с морскими карбонатами (рис. 6), у которых δ13С>1; δ18О > +20 ‰ (Покровский, 2000; Ohmoto et al., 1979).

В образцах измененных известняков (ш10/12, ш1/14) (табл. 2) значения δ13С (0.60, -1.91) и δ18О (23.50, 17.83) легче, чем морских карбонатах. Значения δ13С (от -3.77 до -2.3 ‰) в жильных кальцитах северозападной части карьера (обр. 17/14, 18/14, 33/14, 34/14, 19/15, 20/15, 27/15, 28/15) характерны для области распространения кар-бонат-кварцевых жил в скарнах (Bowman, 1998). Значения δ13С магнезита и доломита крупных жил юго-восточного борта карьера и арагонита находятся в области значений, присущих углероду гранитоидных магматических очагов (-8.0 до -5 ‰) (Ohmoto et al., 1979). Они образуют группу точек в левой части диаграммы изотопных составов С-О (рис. 6).

613С, %0 РОВ

Рис. 6. Диаграмма распределения изотопов С-О в карбонатах Сафьяновского месторождения

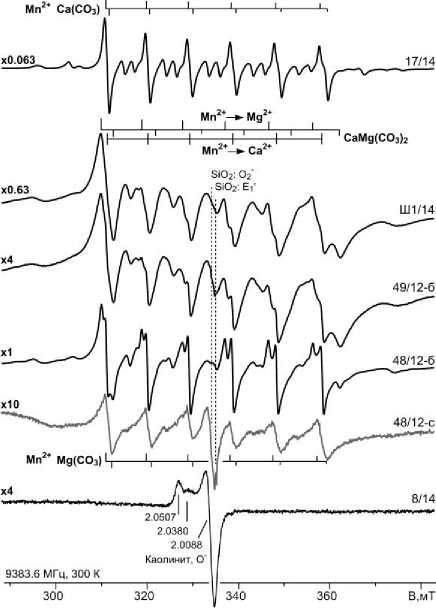

Исследования жильных карбонатов Сафь-яновского месторождения проводились методом электронно-парамагнитного резонанса (ЭПР) на радиоспектрометре SE/X-2547 Radio PAN (лаборатория минералогии Института геологии Коми НЦ УрО РАН). Спектры ЭПР проб кальцитовых жил (обр. 17/14 и 18/14) относятся к замещающим кальций ионам Mn2+ в решетке кальцита (рис. 7). Параметры данных спектров, определенные методом компьютерного моделирования, близ- ки литературным данным по кальциту (Schindler, Subrata, 1970; Низамутдинов и др., 1990). Спектр ЭПР доломитового из- вестняка ш1/14 является суперпозицией сигналов от Mn2+ в Mg и Ca-позициях решетки доломита с доминирующими Mg-позициями. Интегральная интенсивность сигналов Mn2+ (двойной интеграл полного спектра) распределена следующим образом: 17/14 – 90 у.е.; 18/14 – 170 у.е.; ш1/14 – 160 у.е. (с учетом 25% содержания кварца).

Спектр ЭПР вмещающей магнезитовые и магнезит-доломитовые жилы породы (риодациты) представлен малоинтенсивным уширенным секстетом от ионов Mn2+ с параметрами, соответствующими магнезиту (обр. 48/12с на рис. 7). Сильное уширение сверхтонких компонент связано с наличием в минерале высоких содержаний ионов железа. В жильных выделениях магнезита (обр. 48/12б и 49/12б на рис. 7) линии ЭПР от ионов Mn2+ в магнезите, по-видимому, перекрыты интенсивными компонентами от ионов Mn2+ в примесной фазе доломита.

Рис. 7. Спектры ЭПР карбонатов Сафьяновско-го месторождения. Слева даны коэффициенты усиления, остальные параметры регистрации спектров идентичны

Очевидно, концентрация ионов марганца в доломите гораздо выше, чем в магнезите. Интегральная интенсивность спектра Mn2+ в данных карбонатах (14–16 у.е.) на порядок ниже, чем в доломите известняка и кальците северо-западной части карьера. В спектре ЭПР Fe-магнезита-сидерита (обр. 8/14) линии от ионов Mn2+ вообще не обнаружены. Можно предполагать, что при наличии высоких содержаний двухвалентного железа в магнезите вхождение в решетку ионов марганца заблокировано. Сигналы ЭПР от кремнеземной части жильных тел, за исключением обр. 8/14, представлены широкой линией (g = 2.008) пероксидного радикала и узкой линией (g = 2.0005) E'-центров, локализованных в решетке кварца и образованных под действием природной радиации (рис. 7). После дополнительной термической активации E'-центров (отжиг при 300° С) их количество в пробах жильного карбоната в основном определяется содержанием кварца. При этом в самом кварце жильных карбонатных тел концентрация Ei'-центров (~1014-1015 спин/г) значительно ниже, чем в кварце вмещающей породы. Отсюда следует, что кварц жильного тела является более поздним по отношению к кварцу вмещающей породы. В спектре ЭПР обр. 8/14 зарегистрирована интенсивная линия сложный формы от Si– O- - Si (g|=2.0507, gi=2.005) и Al-O- - Si (g|= 2.038, gi=2.005) центров в каолините.

Обсуждение результатов

Полученные результаты подтверждают, что в целом зональность распределения карбонатов в околорудных породах Сафьянов-ского месторождения соответствует зональности уральского типа, отмеченной на некоторых колчеданных месторождениях Южного Урала. В этом случае состав метасомати-тов надрудной зоны обычно включает кварц, серицит, хлорит, карбонат (Медно-колчеданные…, 1992). В надколчеданной зоне Сафьяновского месторождения развиты као-линит-карбонат-кварцевые метасоматиты, где карбонаты представлены кальцитом, доломитом, Fe-доломитом и сидеритом. В зоне рудопроводящего канала встречается кальцит в ассоциации с баритом и флюоритом, а также гипсом. В зоне околорудных метасо-матитов, непосредственно примыкающей к рудным телам, карбонаты представлены доломитом и переходными разностями магнезита, который образует изоморфный ряд с сидеритом (MgCO3 - FeCO3). Особенностью Сафьяновского месторождения является широкое развитие магнезитовой минерализации в этой зоне. Ранее на месторождении были выделены 4 типа магнезитовой минерализации и отмечена зональность их распространения (Сорока и др., 2016). 1-й и 2-й типы встречаются в виде рассеянной и прожилко-вой минерализации в серицит-каолинит-хлорит-карбонат-кварцевых метасоматитах. 3-й тип в ассоциации с доломитом проявлен в крупных жилах (рис. 3, в). Сидерит-магнезитовая минерализация (4-й тип) встречается в виде округлых обособлений и мелких прожилков (рис. 3, г) непосредственно на контакте со сфалерит-пиритовыми рудами.

Нужно отметить, что по содержанию и распределению редких и рассеянных элементов карбонаты надрудной зоны Сафьянов-ского месторождения отличаются от карбонатов околорудных метасоматитов. Кривые распределения РЗЭ кальцитов надрудной зоны с отчетливым наклоном, LREE>HREE, европиевая аномалия либо отсутствует, либо Eu/Eu*>1. Магнезиты и доломиты околоруд-ных пород юго-восточного борта Сафьянов-ского карьера имеют относительно высокое отношение Ce/Lu, Eu/Eu*<1. Пологие тренды распределения РЗЭ в карбонатах, а также HREE>LREE могут свидетельствовать об изменении рН и Eh флюида, в результате которого легкие REE образуют свои минеральные фазы либо входят в новообразованные фазы – Сe-эпидот, хлорит, апатит. По данным Г.Р Колонина и др. (2012), в близ-нейтральном флюиде понижение концентраций РЗЭ+Y наблюдается при охлаждении раствора от 400 до 200º С (для La, Ce, Pr – в 3 раза, для Nd – в 5 раз, для Sm, Eu, Gd – в 6 раз). В этом случае, возможно обогащение жильных карбонатов, как LREE, так и HREE, при суммарном низком содержании РЗЭ, и образование собственных минеральных фаз, обогащенных РЗЭ (монацит, гояцит) (Прит-чин и др., 2014). Характерной особенностью карбонатов Сафьяновского месторождения является отсутствие цериевой аномалии, которая не выражена даже в известняках. Известняки гидротермально изменены и по распределению РЗЭ похожи на карбонаты околорудных метасоматитов.

Можно предположить, что кальцитовая минерализация северо-западной части карьера (надрудной зоны) является более высокотемпературной, о чем могут свидетельствовать более высокие содержания РЗЭ и примесных ионов марганца по данным ЭПР исследований. Рассчитанная температура образования хлорита в андезитах – 260º С (Сорока и др., 2012). По данным Г.П Зарайского, (1989), в опытах по моделированию кислотного метасоматоза под действием хлоридных растворов, содержащих серу и углекислоту, кальцит образуется в передовых зонах экспериментальных колонок. С повышением температуры (> 350 ºС) и кислотности карбонаты, содержащие Fe и Mg, обычно исчезают из колонок.

По данным наших исследований, интегральная интенсивность спектра Mn2+ в доломите крупных жил околорудных метасо-матитов (14–16 у.е.) на порядок ниже, чем в доломите известняка (120 у.е.) и кальците северо-западной части карьера (170 у.е.). В спектре ЭПР Fe-магнезита-сидерита (обр. 8/14) линии от ионов Mn2+ вообще не обнаружены. Вероятно, при наличии высоких содержаний двухвалентного железа в магнезите вхождение в решетку ионов марганца заблокировано. Параметры линий спектров Mn2+ зависят от состава и степени совершенства структуры карбонатов и существенно изменяются на спектрах образцов карбонатов разного генезиса. Ширина линий спектра Mn2+ возрастает с ростом общей дефектности кристаллов (Вотяков и др., 1996). Высокодефектные разности содержат наибольшее количество изоморфных примесей рудных компонентов, в частности, Mn2+, Fe2+, и соответствуют условиям образования в присутствии флюидов, обогащенных рудными элементами. Скорее всего, рудообразование на Сафьяновском месторождении не было слишком далеко по времени отрвано от карбонатной минерализации.

По данным С-О изотопных исследований, карбонаты надрудной части также отличаются от карбонатов околорудных мета-соматитов: значения δ13С; δ18О кальцитов северо-западной части карьера характерны для области распространения карбонат-кварцевых жил в скарнах (Bowman, 1998), а δ13С; δ18О магнезита и доломита крупных жил юго-восточного борта карьера и арагонита находятся в области значений, присущих углероду гранитоидных магматических очагов (-8.0 до -5 ‰) (Ohmoto et al., 1979). В целом в карбонатах месторождения наблюдается облегчение изотопного состава С-О, в том числе и карбонатов известняков, по сравнению с морскими карбонатами. Для магнезитов и доломитов был выполнен расчет εNd на возраст 295 ± 34 Ма (Сорока и др., 2016). Начальное 143Nd/144Nd = 0.512551±0.000047. MSWD = 0.15. Изотопногеохимические данные свидетельствуют о том, что жильные карбонаты, вмещающей породой для которых являются измененные риодациты, имеют высокие положительные значения εNd = (6.4-8.8). Это позволяет предположить, что источником Nd вмещающих вулканитов могли быть глубинные магматические очаги, а карбонатов, в свою очередь, вмещающие породы. Возраст может свидетельствовать об этапе гидротермальной активности, связанной с тектоническими преобразованиями пород на рубеже карбон-пермь.

Таким образом, физико-химические исследования карбонатов Сафьяновского месторождения свидетельствуют о нестабильном режиме минералообразования. Карбона-тизация в околорудных породах Сафьянов-ского месторождения проявляется как во всем объеме, так и по трещинам отрыва и скола, что, скорее всего, связано с тектоническими движениями. Образование трещиноватости, вероятно, происходило одновременно с гидротермально-метасоматическим процессом, и после потери активности какая-либо трещина, тут же заполнялась гидротермальными минералами. В крупных трещинах хорошо проявлены зональность и последовательность карбонатообразования, стенки трещин инкрустированы первичным железосодержащим магнезитом, центральная часть – новообразованным безжелезистым доломитом. Жилы подвержены дроблению и наложенной повторной кварц-каолинит-магнезитовой минерализации, причем новообразованный магнезит наименее железистый. Магнезит образует низкотемпературный изоморфный ряд с сидеритом. Установлено, что в околорудных породах с магнезитовой минерализацией находится кварц 2 ге- нераций – более древний с высоким содержанием Е'-центров и новообразованный с низким содержанием Е'-центров, который присутствует в жилах.

Заключение

Следует отметить, что в ореолах гидротермальных изменений боковых пород колчеданных месторождений уральского типа наиболее распространен кальцит (Медноколчеданные…, 1992). Он характерен для месторождений, на которых хорошо проявлена гидротермально-метасоматическая стадия и длительное время существовали устойчивые температурные и кислотнощелочные поля. Но на некоторых месторождениях, где эта стадия не так хорошо проявлена, установлено большое разнообразие карбонатов, в частности на Узельгинском месторождении (Южный Урал), где встречаются Fe-магнезит и сидерит (Исмагилов, 1989).

Что касается Сафьяновского месторождения, то наши исследования подтверждают данные (Кисин, Притчин, 2011), что карбонатная магнезитовая минерализация является естественным продолжением пострудных преобразований вмещающих пород на месторождении и их тектонического разрушения при релаксации внутренних напряжений. Результатом релаксации стала многочисленная микропрожилковая минерализация, на которую, в свою очередь, наложена многофазная магнезит-доломитовая жильная минерализация, контролируемая тектоническими зонами небольшой протяженности. Изучение взаимоотношений карбонатных вкрапленников, прожилков и жил установило последовательное отложение нескольких минеральных фаз, а также нестабильность режима карбонатообразования.

Последовательность карбонатной минерализации на Сафьяновском месторождении выглядит так: 1) ранняя относительно высокотемпературная вкрапленная и тонкая про-жилковая кальцитовая и доломитовая минерализация; 2) низкотемпературная Fe-магнезитовая, сидеритовая минерализация; 2) инкрустационная магнезитовая минерализация крупных трещин; 3) доломитовая минерализация в пустотах карбонатных жил; 4) поздняя кварц-каолинит-магнезитовая ми- нерализация с менее железистым магнезитом.

Работа выполнена в рамках темы государственного задания Института геологии и геохимии УрО РАН (гос. регистрации № АААА-А18-118052590028-9).

Благодарим коллектив АО «Сафьяновская медь» главного геолога Н.В. Лещева за помощь в организации полевых исследований. Выражаем признательность сотрудникам и заведующему группой изотопных исследований Института геологии Коми НЦ УрО РАН В.Л. Андреичеву за помощь в проведении изотопных исследований .

Список литературы Физико-химические исследования карбонатов Сафьяновского медно-колчеданного месторождения (Средний Урал)

- Анфимов А.Л., Сорока Е.И., Лещев Н.В. Новые данные о фораминиферах в рудовмещающей толще Сафьяновского медноколчеданного месторождения (Средний Урал) // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. Геол. 2015. Т.90, вып. 3. С. 23-26.

- Вотяков С.Л., Масленников В.В., Борисов Д.Р., Краснобаев А.А. Марганец - индикатор условий образования карбонатов на колчеданных медно-цинковых месторождений Южного Урала (Россия) // Геология рудных месторождений. 1996. Т.38, № 6. С. 558-569.

- Грабежев А.И., Молошаг В.П., Сотников В.И. Метасоматический ореол Сафьяновского Zn-Cu-колчеданного месторождения, Средний Урал // Петрология. 2001. №3. С.294-312.

- Грабежев А.И. Подрудные метасоматиты цинк-медно-колчеданных месторождений Урала (на примере Гайского и Сафьяновского месторождений) // Литосфера. 2004. № 4. С.76-88.

- Зарайский Г.П. Зональность и условия образования метасоматических пород. М.: Наука, 1989. 341 с.

- Исмагилов М.И. Зональность ореола околорудной карбонатизации медноколчеданных месторождений Узельгинского рудного поля // Метасоматиты эндогенных месторождений Урала. Свердловск, 1989. С. 37-44.

- Кисин А.Ю. Структурная позиция и время образования прожилково-вкрапленных руд Сафьяновского Zn-Cu месторождения (Средний Урал) // Литосфера. 2009. № 5. С. 72 - 84.

- Кисин А.Ю., Притчин М.Е. Современные низкотемпературные гидротермальные системы на колчеданных месторождениях Урала (по результатам дешифрирования космоснимков) //Вулканизм и геодинамика/ ИГГ УрО РАН. Екатеринбург, 2011. С. 528-530.

- Колонин Г.Р., Широносова Г.П. Влияние кислотности-щелочности растворов на распределение РЗЭ в процессах рудообразования (термодинамическое моделирование) // Докл.Акад.наук. 2012. Т. 443, № 5. С. 613-616.

- Коровко А.В., Двоеглазов Д.А, Лещев Н.В. и др. Сафьяновское медно-цинковое колчеданное месторождение (Средний Урал) // Геодинамика и металлогения Урала/ УрО АН СССР. Свердловск,1991. С. 152 - 153.

- Медноколчеданные месторождения Урала: условия формирования / В.А. Прокин, И.Б. Серавкин, Ф.П. Буслаев и др.; УрО РАН. Екатеринбург,1992. 305 с.

- Низамутдинов М.Н., Булка Г.Р., Мухутдинова Н.Г., Винокуров В.М., Хасанова Н.М., Галеев А.А. Анализ карбонатной составляющей осадочных пород методом ЭПР // Спектроскопия, кристаллохимия и реальная структура минералов и их аналогов. Казань: Изд-во Казан.ун-та, 1990. С. 68-77.

- Покровский Б.Г. Коровая контаминация мантийных магм по данным изотопной геохимии. М: Наука, 2000. 288 с.

- Притчин М.Е., Сорока Е.И., Молошаг В.П., Замятин Д.А. Находки гойяцита в метасоматитах Сафьяновского медноколчеданного месторождения // Сборник материалов УМШ-2014. Екатеринбург, 2014. С. 211-213.

- Притчин М.Е., Ронкин Ю.Л., Сорока Е.И., Бушарина С.В. U-Pb изотопная систематика циркона из риолита (SHRIMP-II) и андезита (LA ICP-MS) Сафьяновского медноколчеданного месторождения (Средний Урал) // Российская конференция по изотопной геохронологии (Москва, 5-7 июня 2018г): матер. конф. М., 2018. С.268-270.

- Ронкин Ю.Л., Притчин М.Е., Сорока Е.И.,. Гердес А (Gerdes A.), чл-корр. РАН Пучков В.Н., Бушарина С.В. Первые U-Pb изотопные данные для циркона из андезита Сафьяновского медно-колчеданного месторождения (Средний Урал) // Докл.Акад.наук. 2016. Т. 465, № 3. С. 328-332.

- Сорока Е.И., Молошаг В.П., Леонова Л.В., Галеев А.А. Новые данные по гидротермально-измененным породам Сафьяновского колчеданного месторождения (Средний Урал) // Учен. зап. Казан. гос. ун-та. 2009. Т. 151, кн.1. С. 235-246.

- Сорока Е.И., Молошаг В.П., Филиппов В.Н., Галахова О.Л., Притчин М.Е. Хлорит в околорудных породах Сафьяновского медноколчеданного месторождения // XIII Всерос. научные чтения памяти ильменского минералога В.О. Полякова. Миасс, 2012. С. 67-74.

- Сорока Е.И., Притчин М.Е. Карбонаты в околорудных породах Сафьяновского месторождения // XV Всерос. научные чтения памяти ильменского минералога В.О. Полякова. Миасс, 2014. С. 40-45.

- Сорока Е.И., Притчин М.Е., Лютоев В.П., Галахова О.Л. Магнезитовая минерализация околорудных пород Сафьяновского медноколчеданного месторождения (Средний Урал) // Зап. РМО. 2016. № 2. С. 96-109.

- Сорока Е.И., Притчин М.Е., Солошенко Н.Г., Стрелецкая М.В. Sm-Nd изотопия карбонатов околорудных пород Сафьяновского медноколчеданного месторождения (Средний Урал) // Российская конференция по изотопной геохронологии. СПб., 2016. С.

- Сорока Е.И., Притчин М.Е., Зайцева М.В., Стрелецкая М.В., Сафина Н.П. Sm-Nd изотопия флюорита Сафьяновского медноколчеданного месторождения (Средний Урал) // Современные проблемы теоретической, экспериментальной и прикладной минералогии (Юшкинские чтения-2018). Сыктывкар: Геопринт, 2018. С. 203-204.

- Язева Р.Г., Молошаг В.П., Бочкарев В.В. Геология Сафьяновского колчеданного месторождения (Средний Урал): препринт. Екатеринбург: Наука, 1992. 70 с.

- Akagi T., Masuda A. A simple thermodynamic interpretation of Ce anomaly // Geochem. J. 1998. Vol. 32. P. 301-314.

- Bowman J.R. Stable-isotope systematics of scarns // Mineralized intrusion-related skarn systems. Mineralogical Association of Canada Short Course Series. Quebec City, Quebec, 1998. Vol. 26. P. 99-145.

- McDonough W.F., Sun S.-s. The composition of the Earth // Chemical Geology. 1995. Vol. 120. No. 3-4. P. 223 - 253.

- Ohmoto H., Rye R. O. Isotope of sulfur and carbon, in Barnes, H. L. Ed. Geochemestry of Hydrothermal deposits. N.Y.: John Wiley & Sons. 1979. P. 509-567.

- Schindler P., Subrata G. Electron paramagnetic resonance of Mn2 in dolomite and magnesite, and Mn2 distribution in dolomites // American Mineralogist. 1970. Vol. 55. P. 1889-1896.

- Sheppard S.M.F., Schwarcz H.P. Fractionation of carbon and oxygen isotopes and magnesium between coexisting metamorphic calcite and dolomite. Contrib. Mineral. Petrol. 1970. Vol. 26. P. 161-198.

- Zheng Y.-F. Oxygen isotope fractionation in carbonate and sulfate minerals. Geochemical Journal. 1999. Vol. 33. P. 109-126.