Физико-химические исследования жильных карбонатов Воронцовского золоторудного месторождения

Автор: Сорока Е.И., Притчин М.Е., Азовскова О.Б., Ровнушкин М.Ю., Лютоев В.П., Смолева И.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых, минерагения

Статья в выпуске: 1 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Исследована карбонатная жильная минерализация рудовмещающих пород Воронцовского золоторудного месторождения (Северный Урал), представленная кальцитом и доломитом. Изотопные исследования карбонатов показали тренд облегчения изотопного состава С и О от осадочных известняков к гидротермально измененным породам. Исследования жильных карбонатов методом ЭПР показали, что, судя по сигналам Mn2+ в кальците и доломите, они различаются по ширине линий спектра. Облегченным значениям 813С соответствуют и наиболее широкие линии спектра вхождения Mn2+ в карбонаты, характерные для высокодефектных структур карбонатов, которые, вероятно, образовались из рудоносного флюида. В изученной выборке карбонатов наблюдаются 3 вида распределения РЗЭ: 1 -с отрицательной Се-аномалией; 2 - с положительной Eu-аномалией; 3 - пологий тренд, характерный для рудоносных метасоматитов. Отрицательная Се-аномалия может указывать на связь с морскими осадками, положительная Eu-аномалия предполагает магматогенный источник флюида.

Рудоносные брекчии, карбонаты, воронцовское золоторудное месторождение, физико-химические методы исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/147201048

IDR: 147201048 | УДК: 549.74 | DOI: 10.17072/psu.geol.17.1.41

Текст научной статьи Физико-химические исследования жильных карбонатов Воронцовского золоторудного месторождения

Воронцовское золоторудное месторождение расположено вблизи г. Красно-турьинска в северной части Свердловской области. Оно было открыто относительно недавно – в 1985 г., и по ряду минералогогеохимических характеристик отвечает карлинскому типу (Мурзин и др., 2010). Месторождение локализовано в краевой части Ауэрбаховского андезитоидного вулканоплутонического комплекса нижнедевонского возраста (Murzin et al., 2016; Замятина и др., 2016). Вмещающими для золотого оруденения являются мрамори-зованные и брекчированные рифогенные известняки (а именно карбонатные брекчии с туфогенным цементом) и сопряженные с ними вулканогенно-осадочные образования (туфоалевролиты, туфопесча-ники) краснотурьинской свиты (нижний девон, эмс). Развитые на месторождении

дайки образуют штокверковую систему (рис. 1), состав их варьирует от габбро-долеритового до кварц-диоритового, отмечаются и субщелочные разности. По петрографическим и петрохимическим характеристикам они отнесены к двум сериям – субвулканитам краснотурьинской свиты, и дайкам и малым интрузиям ранних фаз ауэрбаховского комплекса (Murzin et al., 2016).

Существуют различные взгляды на генезис Воронцовского месторождения. Большинство исследователей в той или иной степени связывают оруденение с магматогенно-гидротермальной деятельностью, рассматривая его как часть медно-порфировой системы на (мезо)-эпи-термальном уровне. В.В. Мурзиным с соавторами (Мурзин и др., 2010) предложена 3-этапная модель формирования месторождения. На 1-м этапе происходил подогрев вод в осадках, которые извлекали золото; 2-й этап – внедрение интрузий ауэрбаховского комплекса, которое вызвало перемещение золотоносных флюидов в краевые части системы в мрамори-зованные известняки; на 3-м этапе произошел подток магматогенного флюида, обогащенного Pb, Zn, Ag. Вблизи контакта с малыми интрузиями ауэрбаховского комплекса были сформированы золотоносные скарны и кварцевые жилы. Имеются также отчетливые признаки связи золотого оруденения с проявлениями эндогенной активности в период мезозойской тектоно-магматической активизации (Баранников и др., 2016). В ряде работ, посвященных Воронцовскому месторождению (Баранников, 2003; Грязнов, 1997; Савельева, 1991; Сазонов и др., 1991, 1998), этот объект рассматривается как полигенный и полихронный.

Рис. 1. Общий вид серии даек в бортах Северного карьера Воронцовского месторождения золота

Методы и результаты исследований

Жильная карбонатная минерализация на Воронцовском месторождении приурочена к тектоническим нарушениям, границам раздела пород и руд. Пробы были отобраны из жил на контакте с вулканитами и дайками основных пород и из карбонатных жил в рудоносных метасо-матитах.

Количественный рентгенофазовый анализ (РФА) монофракций карбонатов был выполнен на рентгеновском дифрактометре XRD-7000 (Shimadzu) в лаборатории физико-химических методов исследований (ФХМИ) Института геологии и геохимии (ИГГ) УрО РАН (аналитик О.Л. Галахова). Расчет содержаний минерала в пробе (мас.%) был проведен при помощи программы SIROQUANT (табл. 1). Изотопные анализы, исследования образцов методами ИК спектроскопии и ЭПР проводились в ЦКП «Геонаука» Института геологии Коми НЦ УрО РАН.

Таблица 1 . Изотопный состав карбонатов Воронцовского месторождения

|

№ п п |

Образец, место отбора |

Минеральный состав по данным РФА, мас.% |

δ13С, ‰ PDB |

δ18О, ‰ SMOW |

|

1 |

Вор 2/15, жила в туфоалевролитах, Южный карьер, южный борт, гор. 125 |

100 Clc |

-2.66 |

13.24 |

|

2 |

Вор 3/15, жила в туфоалевролитах, там же |

73 Dlt, 14 Qtz, 11 Clc, 2 Klt |

-2.53 |

15.97 |

|

3 |

Вор 6/15 жила в тектоническом контакте с дайкой лампрофиров в туфоалевролитах, там же |

81 Mg-Clc, 17 Qtz, 2 Chl, Pyr |

-1.20 |

14.69 |

|

4 |

Вор 7/15к, альцит (97), кварц, из туфоалевроли-тов, Южный карьер, южная часть, гор. 125 |

97 Clc, 3 Qtz |

0.45 |

17.51 |

|

5 |

Вор 9/15ж, жила из контакта известняков с вулканитами, Северный карьер, северная часть, гор. 55 |

58 Qtz, 29 Dlt, 9 Clc, 4 Klt |

-1.31 |

14.89 |

|

6 |

Вор 10/15, жила, там же |

93 Clc, 6 Qtz, 2 Dlt |

0.05 |

15.12 |

|

7 |

Вор 12/15, жила из тектонического контакта рудоносных брекчий известняков с вулканитами, Северный карьер, северная часть, гор. 50 |

80 Clc, 16 Dlt, 4 Qtz, |

-1.20 |

13.44 |

|

8 |

Вор 14/15, жила из контакта известняков и дайки пород основного состава, там же |

49 Dlt, 39 Clc, 12 Qtz, |

-4.51 |

12.95 |

|

9 |

Вор17/15, кальцит из обеленного известняка, там же |

99 Clc, 1 Qtz |

1.17 |

23.36 |

|

10 |

Вор1а/16, известняк на контакте с дайкой основного состава, сев. борт, Северный карьер |

99 Clc, 1 Qtz |

0,9 |

17,83 |

|

11 |

Вор 3/16, известняк, вост.борт, Южный карьер |

97 Clc, 3 Dlt |

1,41 |

24,39 |

|

12 |

Вор 4/16, известняк, вост. борт, Южный карьер |

95 Clc, 3 Dlt |

-2,96 |

15,28 |

|

13 |

Вор 5/16, известняк, зап.борт, гор.165, Южный карьер |

99 Clc, 1Dlt |

1,41 |

22,19 |

|

14 |

Вор 6/16, известняк |

90 Clc, 1 Qtz |

1,11 |

24,21 |

|

15 |

Вор 7а/16, известняк |

92 Clc, 6 Chl, 2 Qtz |

1,06 |

20,21 |

|

16 |

Вор7б/16, известняк |

92 Clc, 6 Chl, 1 Klt |

1,02 |

19,34 |

Примечание. Clc – кальцит, Dlt – доломит, Qtz – кварц, Klt – каолинит, Chl – хлорит.

Разложение карбонатов в ортофосфор-ной кислоте и измерение изотопного состава углерода и кислорода методом проточной масс-спектрометрии в режиме постоянного потока гелия (CF-IRMS) производились на аналитическом комплексе фирмы ThermoFisher Scientific (Бремен, Германия), включающем систему подготовки и ввода проб GasBench II, соединенную масс-спектрометром DELTA V Advantage. Значения δ13С даны в промилле относительно стандарта PDB, δ18О – стандарта SMOW. При калибровке использованы международные стандарты NBS 18 и NBS 19. Ошибка определения δ13С и δ18О составляет ±0.15‰ (1σ). Ре- зультаты представлены в табл. 1.

Анализы проб на РЗЭ и элементы-примеси выполнялись в лаборатории ФХМИ ИГГ УрО РАН методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) на масс-спектрометре ELAN 9000 (аналитики Н.В Чередниченко, Л.К Дерюгина). Результаты приведены в табл. 2.

Исследования жильных карбонатов методом ЭПР проводились на радиоспектрометре SE/X-2547 Radio PAN. Спектры ЭПР записывались с порошковых навесок 20-40 мг исходных и прогретых образцов при температурах 350 и 600º С в течение 30 мин.

Таблица 2. Содержание элементов в карбонатах и породах рудовмещающей толщи

Воронцовского месторождения, (г/т)

|

Элемент |

Вор 2/15 |

Вор 3/15 |

Вор 6/15 |

Вор 7/15 |

Вор 9/15 |

Вор 10/15 |

Вор 12/15 |

Вор 14/15 |

Вор 17/15 |

|

La |

11,164 |

30,003 |

7,034 |

16,115 |

5,202 |

4,121 |

2,914 |

15,598 |

4,086 |

|

Ce |

11,547 |

45,033 |

11,297 |

15,913 |

10,387 |

3,869 |

6,148 |

28,398 |

2,241 |

|

Pr |

1,708 |

5,800 |

1,370 |

3,127 |

1,470 |

0,808 |

0,692 |

3,754 |

0,594 |

|

Nd |

6,753 |

23,744 |

5,872 |

12,967 |

6,423 |

3,596 |

3,018 |

16,816 |

2,328 |

|

Sm |

1,091 |

5,310 |

1,521 |

2,763 |

1,607 |

0,736 |

0,690 |

4,355 |

0,356 |

|

Eu |

0,664 |

2,668 |

4,137 |

0,725 |

0,376 |

0,220 |

0,216 |

3,434 |

0,067 |

|

Gd |

1,240 |

5,941 |

1,768 |

3,342 |

1,738 |

0,983 |

0,792 |

4,679 |

0,399 |

|

Tb |

0,171 |

0,856 |

0,260 |

0,518 |

0,272 |

0,153 |

0,125 |

0,654 |

0,051 |

|

Dy |

1,083 |

4,736 |

1,633 |

3,286 |

1,795 |

1,051 |

0,837 |

3,879 |

0,326 |

|

Ho |

0,228 |

0,880 |

0,319 |

0,686 |

0,376 |

0,246 |

0,189 |

0,723 |

0,080 |

|

Er |

0,655 |

2,137 |

0,862 |

1,888 |

1,100 |

0,739 |

0,579 |

1,882 |

0,231 |

|

Tm |

0,085 |

0,261 |

0,110 |

0,241 |

0,157 |

0,100 |

0,080 |

0,238 |

0,027 |

|

Yb |

0,476 |

1,272 |

0,670 |

1,362 |

1,041 |

0,638 |

0,491 |

1,371 |

0,131 |

|

Lu |

0,066 |

0,186 |

0,090 |

0,183 |

0,154 |

0,092 |

0,070 |

0,173 |

0,022 |

|

Σ REE |

36,931 |

128,83 |

36,943 |

63,116 |

32,098 |

17,352 |

16,841 |

85,954 |

10,939 |

|

Eu/Eu* |

0,571 |

0,475 |

2,523 |

0,239 |

0,225 |

0,259 |

0,292 |

0,761 |

0,178 |

|

Ce/Ce* |

0,124 |

0,227 |

0,245 |

0,042 |

0,255 |

0,002 |

0,317 |

0,244 |

-0,139 |

|

Cs |

0,000 |

0,183 |

0,016 |

0,041 |

0,021 |

0,000 |

0,222 |

0,058 |

0,038 |

|

Rb |

0,0018 |

0,1051 |

0,0185 |

0,0238 |

0,0368 |

0,0034 |

0,1829 |

0,04813 |

0,0651 |

|

Th |

0,0146 |

0,2293 |

0,0071 |

0,0329 |

0,0704 |

0,0253 |

0,0143 |

0,01274 |

0,0062 |

|

U |

0,0395 |

0,2270 |

0,0786 |

0,2155 |

0,1902 |

0,3684 |

0,0354 |

0,0461 |

0,1655 |

|

Pb |

2,0261 |

0,7880 |

0,8068 |

0,0874 |

1,9708 |

0,5621 |

0,3436 |

12,139 |

0,0937 |

|

Ba |

0,0122 |

0,1139 |

0,9138 |

0,0194 |

0,0869 |

0,0202 |

1,9330 |

0,0242 |

0,1122 |

|

Nb |

0,0054 |

0,0303 |

0,0049 |

0,0120 |

0,0235 |

0,0077 |

0,0192 |

0,0024 |

0,0460 |

|

Ta |

0,1692 |

0,0749 |

0,1189 |

0,1158 |

0,0266 |

0,0780 |

2,0961 |

0,0074 |

0,0973 |

|

Be |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

0,062 |

|

W |

0,0001 |

0,1248 |

0,1179 |

0,0457 |

4,1014 |

0,0359 |

0,4754 |

0,07916 |

0,1992 |

|

Sr |

0,8560 |

0,4193 |

1,2000 |

0,5902 |

0,3082 |

0,5021 |

0,5564 |

0,9220 |

0,5147 |

|

Zr |

0,0025 |

0,0731 |

0,0052 |

0,0134 |

0,0849 |

0,0147 |

0,0084 |

0,0092 |

0,0080 |

|

Hf |

0,0098 |

0,0860 |

0,0116 |

0,0235 |

0,0908 |

0,0143 |

0,0129 |

0,01777 |

0,0126 |

|

Li |

0,0018 |

0,1989 |

0,0674 |

0,0114 |

0,3264 |

0,0063 |

0,0233 |

0,2407 |

0,0099 |

|

Ho |

0,2925 |

1,1276 |

0,4090 |

0,8793 |

0,4819 |

0,3157 |

0,2418 |

0,9271 |

0,1030 |

|

Y |

0,5331 |

1,6498 |

0,5340 |

1,3545 |

0,5771 |

0,5593 |

0,3231 |

1,2235 |

0,0914 |

|

Ti |

0,0006 |

0,0381 |

0,0153 |

0,0096 |

0,0982 |

0,0032 |

0,0106 |

0,0102 |

0,0243 |

|

Cu |

0,0166 |

0,0814 |

0,2015 |

0,0436 |

0,0682 |

0,0164 |

0,0120 |

0,03442 |

0,0516 |

|

Sc |

0,0377 |

0,0962 |

0,0591 |

0,0334 |

0,0887 |

0,0513 |

0,0679 |

0,1111 |

0,0235 |

|

V |

0,0064 |

0,0794 |

0,0235 |

0,0095 |

0,1433 |

0,0088 |

0,0456 |

0,0465 |

0,0156 |

|

Co |

0,0228 |

0,0778 |

0,0514 |

0,0386 |

0,1062 |

0,0415 |

0,0373 |

0,0622 |

0,0560 |

|

Ni |

0,0621 |

0,0448 |

0,0645 |

0,1068 |

0,0381 |

0,1430 |

0,0589 |

0,0325 |

0,0988 |

|

Cr |

0,0282 |

0,0066 |

0,0119 |

0,0147 |

0,0259 |

0,0506 |

0,0053 |

5,4054 |

0,0196 |

Примечание. Eu/Eu* рассчитано по отношению измеренного содержания европия к средним геометрическим значениям приведенных к метеоритному стандарту концентраций самария и гадолиния: Eu/Eu* = E uн /(Sm н Nd н )1/2 (Akagi et al., 1998). Расчет Се-аномалии производился по формуле Ce/Ce*=lgC eн /Ce*= lg[C eн /(L aн Nd н )1/2] (Akagi et al., 1998), индекс «н» – нормированное содержание по хондриту.

Запись производилась при комнатной температуре в автоматическом режиме. Инфракрасные спектры были получены М.Ф. Самотолковой на фурье-спектро-метре ИК-поглощения Люмекс ФТ-02 в диапазоне 400–4000 см-1 при 256 сканах и с инструментальным разрешением 2 см-1. Препараты готовились в виде прессованных таблеток 1 г KBr и 1.5 мг растертого образца. Результаты приведены в табл. 3.

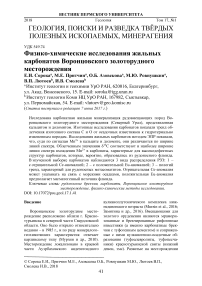

Результаты изотопного изучения C-O показали, что δ13С выборки карбонатов колеблется от –4.51 до 1.41‰. Облегченное δ13С (–4.51‰) имеет жильный карбонат из тектонического контакта дайки основного состава с известняками и карбонат дайки (–3.11‰) δ13С известняков имеет положительные значения. На диаграмме изотопного состава С-О (рис. 2) прослеживается тренд облегчения изотопного δ13С карбонатов от известняков до карбонатов даек. Облегченное δ13С имеет карбонат некоторых гидротермально измененных туфоалевролитов и известняков (–2.66–2.53‰). Нужно отметить, что в их составе присутствуют примеси кварца, слюды, каолинита (табл. 1). В карбонатах данной выборки также происходит заметное облегчение изотопного состава кислорода δ18О (12.95–18.61 ‰) – от кальцита известняков, который имеет значение, характерное для морских карбонатов (23.36 ‰), до значений в карбонатах мета-соматитов и жил на контакте с дайкой основного состава (12.95–13.24 ‰).

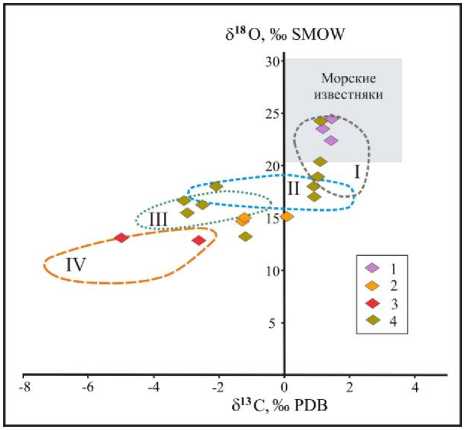

Геохимические исследования показали, что в выборке жильных карбонатов Воронцовского месторождения установлены значительные вариации содержаний ƩРЗЭ: от 128,8 до 10,9 г/т. Повышенные содержания ƩРЗЭ наблюдаются в карбонатах из гидротермально измененных ту-фоалевролитов (обр. Вор 3/15) и в жиле на контакте известняков и дайки основного состава – 80,95 г/т (обр. Вор 14/15).

Наименьшее содержание РЗЭ представлено в кальците из гидротермально измененного известняка (Вор 17/15) (табл. 2). Хондрит-нормализованные тренды распределения РЗЭ карбонатов имеют

Рис. 2. Диаграмма распределения изотопов С-О в карбонатах Воронцовского месторождения. Поля I–IV по (Замятина, Мурзин, 2016): I – мраморизованные известняки, II – карбонат рудоносных брекчий; III – карбонат джаспероидов; IV – карбонат из кварцевых жил Песчанского золоторудного месторо-ждения. 1–3 – жильные карбонаты Воронцовского месторождения, данные ЭПР: 1 – карбонат с низкой концентрацией Mn2+; 2 – со средней концентрацией Mn2+; 3 – с высокой концентрацией Mn2+; 4 – нет данных ЭПР в основном положительный наклон HREE < LREE (рис. 3, а). Нужно отметить, что на диаграмме тренды нормированных содержаний РЗЭ (Вор 5/15, Вор 6/15, Вор 10/15, Вор14/15) имеют положительную аномалию европия Eu/Eu* (рис. 3, а), несмотря на то, что расчетные значения Eu/Eu* меньше 1 (табл. 2). На некоторых трендах карбонатов (Вор 17/15, Вор 10/15, Вор 9/15) наблюдается отрицательная аномалия церия (рис. 3, а) (табл. 2).

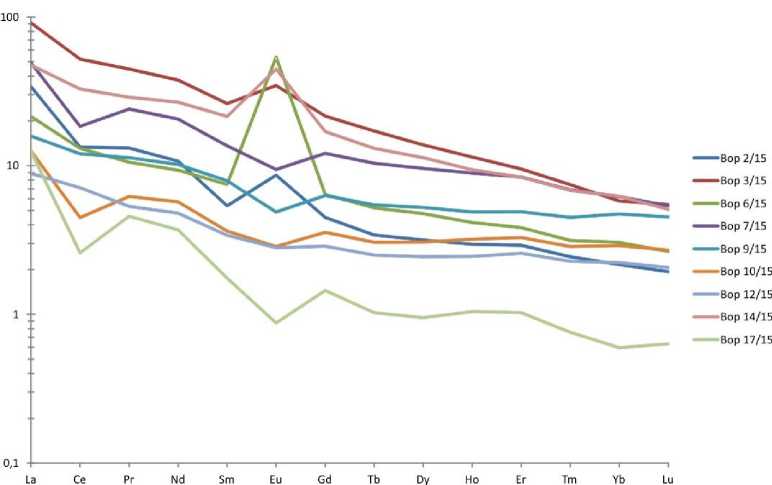

Содержания рассеянных элементов в карбонатах Воронцовского месторождения низкие, около 1 г/т (табл. 2). Но обр. Вор 14/15 из зоны контакта известняков с дайкой основного состава выделяется резким падением содержания Cr и относительно повышенным содержанием Pb, что видно и на диаграмме распределения рассеянных элементов (рис. 3, б). Образцы Вор 2/15, 10/15 отличаются практически отсутствием Cs и низким содержанием Rb.

Спектры ИК-поглощения препаратов образцах Вор 14/15 и Вор 9/15ж. Карбонат для ЭПР исследований состоят из полос остальных образцов сложен кальцитом.

поглощения кальцита, доломита и кварца.

Качественная оценка минерального соста-

Для качественной оценки соотношения данных минералов в пробах использованы интенсивности неперекрывающихся узких полос поглощения данных минералов, относящихся к деформационным колебаниям карбонатной и силикатной группировок:

кальцит – 713, доломит – 728, кварц – 799 см-1 (табл. 3). Кварц в том или ином количестве присутствует во всех пробах карбонатных жил из туфоаргиллита, он не обнаружен в мраморизованных известняках. Высокая доля доломита установлена в ва препаратов методом ИКС полностью согласуется.

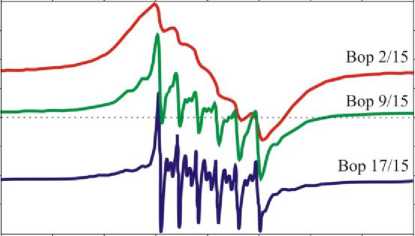

Спектры ЭПР данных образцов представлены секстетной сверхтонкой структурой (СТС) ионов Mn2+ в решетках кальцита и доломита (рис. 4). Спектры сильно различаются по ширинам компонент СТС. В качестве меры ширины принята ширина ΔB на половине высоты низкополевой части шестого СТС-компонента.

а

Рис. 3. Нормированные по хондриту (McDonough et al., 1995) содержания РЗЭ (а) и элементов-примесей (б) в жильных карбонатах Ворнцовского золоторудного месторождения

Таблица 3. Интенсивности полос ИК-поглощения и ширина линий ЭПР спектра Mn2+

|

Образец |

Интенсивность полос ИКС, у.е. |

Состав карбоната |

ЭПР, Δ B, Mn2+, мТ |

||

|

Clc 713 см-1 |

Dlt 726 см-1 |

Qtz 799 см-1 |

|||

|

Высокая концентрация Mn2+ в карбонате |

|||||

|

Вор 2/15 |

1.0 |

0 |

0.05 |

Clc |

4.5 |

|

Вор 14/15 |

1.0 |

0.7 |

0.7 |

Clc+Dlt |

4.3 |

|

Средняя концентрация Mn2+ в карбонате |

|||||

|

Вор 6/15 |

1.0 |

0 |

0.7 |

Clc |

1.7 |

|

Вор 9/15ж |

1.0 |

0.5 |

2.7 |

Clc+Dlt |

2.5 |

|

Вор 10/15 |

1.0 |

0 |

0.03 |

Clc |

2.5 |

|

Низкая концентрация Mn2+ в карбонате |

|||||

|

Вор 3/16 |

1.0 |

0 |

0. |

Clc |

0.25 |

|

Вор 5/16 |

1.0 |

0 |

0 |

Clc |

0.25 |

|

Вор 17/15 |

1.0 |

0 |

0 |

Clc |

0.4 |

Большие ширины компонент характерны для карбоната с высоким содержанием марганца, а также других примесных парамагнитных ионов, особенно железа. По величине уширения спектра можно выделить три группы образцов. Мраморизо-ванные известняки (обр. Вор 3/15, 5/15, 17/15) характеризуются наиболее узкими ( Δ B = 2.25–0.4 мТ) в данной выборке линиями ЭПР ионов Mn2+, находящихся в данном случае в исключительно в решетке кальцита (табл. 4). В спектрах ЭПР образцов Вор 6/15, 9/15ж и 10/15 величина Δ B на порядок выше (1.7–2.5 мТ), соответственно концентрация марганца в кальците и доломите гораздо выше, чем в мраморизованных известняках. Наиболее высокие значения ширины линий ( Δ B = 4.3–4.5 мТ) и соответственно наиболее высокие концентрации марганца зарегистрированы в карбонатах Вор 2/15 и 14/15. Следы электронно-дырочных центров в виде узких малоинтенсивных линий SO2- и SO3- были обнаружены в спектрах ЭПР только двух образцов известняков – Вор 3/16 и 5/16. Углеродные радикалы, часто присутствующие в карбонате (Майдль и др., 2017), в исследуемой серии проб не обнаружены.

Обсуждение результатов

Полученные результаты позволяют выделить, по крайней мере, две группы жильных карбонатов в породах Воронцовского месторождения, и одна из них представлена карбонатами, которые образовались в результате воздействия рудоносного гидротермального флюида.

Распределение редких и рассеянных элементов в жильных карбонатах месторождения подтверждают данные (Замятина и др., 2016; Мурзин и др., 2010), что концентрации примесных компонентов в карбонатах невысоки, около 1 г/т. Некоторые превышения по Pb, W, Y, Ba наблюдаются в карбонатах из контакта рудоносных брекчий с вулканитами и дайками основного состава. В обр. Вор 14/15 в жильных карбонатах на контакте известняков и дайки основного состава наблюдается резкое падение содержаний Cr и повышенное содержание Pb, что может являться следствием перераспределения этих элементов при взаимодействии между минералообразующим флюидом и карбонатом, но, возможно, что карбонат жилы более поздний. Нужно отметить, что по данным ЭПР карбонат этого образца имеет самую широкую линию спектра вхождения Mn2+ (рис. 4), а также облегченные значения δ13С и δ18О (табл. 1). Кроме того, в пробах карбонатов присутствует примесь каолинита и слюды, что может быть признаком аргиллизации.

В выборке жильных карбонатов Воронцовского месторождения наблюдаются три вида трендов распределения РЗЭ: 1-й

– с отрицательной Се-аномалией и отрицательной Eu-аномалией; 2-й – с положительной Eu-аномалией; 3-й – пологий тренд, характерный для карбонатов рудных метасоматитов (Мурзин и др., 2010).

Рис. 4. Типовые спектры вхождения Mn2+ в карбонаты Воронцовского месторождения

Нужно отметить, что в кальците измененного обеленного известняка (Вор 17/15) содержание РЗЭ не только самое низкое среди карбонатов данной выборки, но и много ниже, чем в слабо измененном брекчированном известняке (Мурзин и др., 2010). По исследованиям (Замятин и др., 2016), известняки вмещающей толщи месторождения имеют повышенную фоновую концентрацию РЗЭ. Таким образом, можно говорить о выносе РЗЭ из известняка в процессе рудообразования и/или при его дорудных изменениях. Высказано предположение, что известняк является основным поставщиком РЗЭ в рудообразующем флюиде. Исчезновение отрицательной аномалии Се в джаспероиде и скарне месторождения трактуется исследователями как участие магматоген-ного флюида на последнем (3-м) этапе ру-дообразования (Мурзин и др., 2010). Проведенные исследования показали, что карбонаты без Се-аномалии имеют и наибольшую концентрацию Mn2+. По всей видимости, они образовались из рудообразующего флюида.

Некоторые исследователи считают, что положительная Eu-аномалия может быть связана с изменением формы переноса Eu во флюиде при снижении температуры (Колонин и др., 2012). По данным Г.Р. Колонина (2006), в растворе Eu3+ при- сутствует в значительном количестве при флюидодоминирующем режиме. Таким образом, можно ожидать, что на последующих стадиях геохимических процессов «избыточный» Eu фиксируется в виде положительных аномалий в жильных образованиях.

Пологие тренды распределения РЗЭ в карбонатах, а также HREE>LREE могут свидетельствовать об изменении рН и Eh флюида, в результате которого легкие LREE образуют свои минеральные фазы либо входят в новообразованные фазы, например, Сe-эпидот, хлорит, апатит. В близнейтральном флюиде понижение концентраций РЗЭ+Y наблюдается при охлаждении раствора от 400 до 200º С (для La, Ce, Pr – в 3 раза, Nd – в 5, Sm, Eu, Gd – в 6 раз). В этом случае возможно обогащение жильных карбонатов, как LREE, так и HREE, при суммарном низком содержании РЗЭ, а также образование собственных минеральных фаз, обогащенных РЗЭ (монацит, гояцит), что наблюдалось на Сафьяновском колчеданном месторождении (Притчин и др., 2014).

В процессе формирования золоторудных парагенезисов Воронцовки образуется карбонат с последовательным облегчением изотопного состава углерода и кислорода в ряду: рудоносные известковые брекчии – джаспероиды – скарны - кварцевые жилы (Мурзин и др., 2010).

На рис. 2 видно, что изотопные значения жильных карбонатов Воронцовского месторождения образуют тренд с последовательным облегчением изотопного состава от морских осадков к магматическим образованиям. Кроме того, выделяется группа карбонатов со значениями δ13С от -1.20 до -4.51‰ и δ18О от 18 до 15 ‰, которая соответствует области распространения карбонатов джаспероидов (Замятина и др., 2016).

Облегченным значениям δ13С соответствуют и наиболее широкие линии спектра вхождения Mn2+ в карбонаты (табл. 3). Параметры линий спектров Mn2+ зависят от состава и степени совершенства струк- туры карбонатов и существенно изменяются на спектрах образцов карбонатов разного генезиса. Ширина линий спектра Mn2+ увеличивается с ростом общей дефектности кристаллов карбоната (Вотяков и др., 1996). Высокодефектные разности содержат наибольшее количество изоморфных примесей Mn2+, Fe2+ и др. и соответствуют условиям образования в присутствии флюидов, обогащенных рудными элементами. В частности, ион Fe2+ активен в средах с низкими значениями pH и Eh. К росту концентрации Mn2+ приводит также перекристаллизация карбонатов Ca и Mg, находящихся в контакте с морскими водами, т. к. коэффициент распределения Mn2+ в карбонатах относительно морской воды значительно выше 1. Кроме того, обнаружено, что в частично перекристаллизованных известняках концентрация ионов Mn2+ в новообразованном доломите в 2–15 раз выше, чем в оставшемся кальците (Майдль и др., 2017).

Уширение линий спектра наблюдается в жильных карбонатах внутри- и около-рудных фаций некоторых колчеданных месторождений Южного Урала (Вотяков и др., 1996). Вероятно, оно было вызвано увеличением взаимодействия катионов Mn2+ между собой и с катионами Fe2+ в связи с их повышенным содержанием в структуре изученных карбонатов. Например, в околорудных породах Au-Pd-проявления Чудное Приполярного Урала присутствует только гидротермальный кальцит (Сорока и др., 2012), который относится к жильным фациям карбонатов, характеризующихся высокой степенью дефектностью структуры.

Таким образом, некоторые жильные карбонаты Воронцовского месторождения (Вор17/15, 5/15, 3/16) по спектрам Mn2+ соответствуют карбонатам вмещающих известняков, осадочным морским образованиям (т.к. в морской воде содержание Mn и Fe недостаточно высокое, чтобы на спектрах обычных для этой среды карбонатных осадков наблюдалось концентрационное уширение линий ЭПР изоморфного марганца). Возможна и метаморфо- генная природа этих жил.

Таким образом, часть жильных карбонатов Воронцовского месторождения с уширенными линиями спектра Mn2+ имеют высокодефектную структуру и образовались, вероятно, при участии рудоносного флюида. Очевидно, что жильные карбонаты могут быть связаны с разными этапами рудообразования. Кроме того, нужно отметить, что по данным наших исследований изменение дефектности структуры карбоната влияет на облегчение изотопного состава С и О (рис. 2).

Таким образом, можно сделать вывод, что карбонаты Воронцовского месторождения являются индикаторами процессов рудообразования. Часть жильных карбонатов образовалась из рудоносного маг-матогенного флюида, о чем свидетельствуют их физико-химические характеристики.

Работа выполнена при поддержке проекта УрО РАН № 15-11-5-17.

Список литературы Физико-химические исследования жильных карбонатов Воронцовского золоторудного месторождения

- Баранников А.Г., Азовскова О.Б., Ровнушкин М.Ю., Готтман А.А., Смагин И.В. Рудоносный карст мезозойского возраста Во-ронцовского золоторудного месторождения, Северный Урал//Руды и металлы. 2016. № 2. С. 84-99

- Вотяков С.Л., Масленников В.В., Борисов Д.Р., Краснобаев А.А. Марганец -индикатор условий образования карбонатов на колчеданных медно-цинковых месторождений Южного Урала (Россия)//Геология рудных месторождений. 1996. Т.38, № 6. С. 558-569

- Замятина Д.А., Мурзин В.В. Источники вещества и флюида при формировании золото-сульфидного оруденения Ауэрбаховского вулканоплутонического пояса на Северном Урале//Литосфера. 2016. № 1. С. 169-177

- Колонин Г.Р. Физико-химические особенности европия как возможного индикатора условий минералообразования//Докл. Акад. наук. 2006. Т. 408, № 4. С. 508-511

- Колонин Г.Р., Широносова Г.П. Влияние кислотности-щелочности растворов на распределение РЗЭ в процессах рудообразования (термодинамическое моделирование)//Докл. Акад. наук. 2012. Т. 443, № 5. С. 613-616.

- Майдль Т. В., Лютоев В. П., Даньщикова И. И., Головатая О. С. Использование электронного парамагнитного резонанса для выявления признаков тектонических преобразований в карбонатных породах надвиговых зон (на примере силурийско-ордовикских отложений скв. 1-Адакская, центральная часть гряды Чернышева)//Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2017. № 2. С. 29-40

- Мурзин В.В., Сазонов В.Н., Ронкин Ю.Л. Модель формирования Воронцовского золоторудного месторождения на Урале (кар-линский тип): новые данные и проблемы//Литосфера. 2010. № 6. С. 66-73

- Притчин М.Е., Сорока Е.И., Молошаг В.П., Замятин Д.А. Находки гойяцита в мета-соматитах Сафьяновского медноколче-данного месторождения//Сборник материалов УМШ-2014. Екатеринбург, 2014. С. 211-213

- Сорока Е.И, Галеев А.А., Леонова Л.В., Гала-хова О.Л. Физико-химические характеристики карбонатов как индикаторы условий их образования на некоторых золотопро-явлениях Приполярного Урала//Учен.зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки. 2012. Т. 154. Кн. 1. С. 177-188

- Akagi T, Masuda A. A simple thermodynamic interpretation of Ce anomaly//Geochem. J. 1998. Vol. 32. P. 301-314

- McDonough W.F., Sun S.-s. The composition of the Earth//Chemical Geology. 1995. Vol. 120. No. 3-4. P. 223 -253

- Murzin V.V., Naumov E.A., Azovskova O.B., Var-lamov D.A., Rovnushkin M.Yu., Pirajno F. The Vorontsovskoe Au-Hg-As ore deposit (Northern Urals, Russia): Geological setting, ore mineralogy, geochemistry, geochronolo-gy and genetic model, Ore Geology Reviews (2016), doi:10.1016/j.oregeorev.2016.10.037