Физико-химические свойства трудноизвлекаемой нефти в Арктике

Автор: Ященко И.Г.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 8 (332), 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье обобщена информация о добыче трудноизвлекаемой нефти в различных арктических зонах - российской, скандинавской и североамериканской. Представлены различные оценки углевородных запасов Арктики, среди которых российские занимают лидирующее положение. Для России Арктика стала одной из основных движущих сил роста нефтегазового комплекса на ближайшие десятилетия. На основе анализа информации из базы данных Института химии нефти консолидирована информация о развитии добычи трудноизвлекаемой нефти в Арктической зоне России, в частности в европейской и сибирской частях макрорегиона, о физико-химических свойствах трудноизвлекаемой нефти и пространственном распределении. Установлено, что тяжелые и вязкие нефти сибирской части Арктики характеризуются более низкими значениями вязкости, малыми концентрациями асфальтенов, серы и металлов по сравнению с аналогичными европейскими арктическими нефтями. Температура застывания находится в диапазоне отрицательных температур. Установленные отличия определяют особенности разработки, добычи и транспортировки тяжелых и вязких нефтей в условиях критически низких температур. Статья может быть актуальна для специалистов нефтегазовой отрасли, заинтересованных в арктических проектах.

Трудноизвлекаемая нефть арктики, физико-химические свойства нефти, нефтегазоносные бассейны, месторождения, запасы, база данных

Короткий адрес: https://sciup.org/149141285

IDR: 149141285 | УДК: 553.982 | DOI: 10.19110/geov.2022.8.2

Текст научной статьи Физико-химические свойства трудноизвлекаемой нефти в Арктике

Арктика как северная полярная область Земли включает северные окраины Евразии и Северной Америки, остров Гренландия, моря Северного Ледовитого океана с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. В состав Арктической зоны России (АЗР) законодательно входят [1, 6, 9, 10, 19—21]:

-

– территории четырёх субъектов РФ — Мурманской области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов;

-

– 35 муниципальных образований ещё пяти субъектов РФ: Республики Карелии, Коми, Саха (Якутия), Красноярского края (включая 10 сельских поселений, кроме муниципальных образований), Архангельской области;

-

– земли, острова, внутренние моря и континентальный шельф [18, 25, 28, 29].

Арктическая зона России на сегодняшний момент за счет огромного ресурсного потенциала, влияния на все сферы жизни и деятельности в результате глобальных климатических изменений, геострате-

Таблица 1. Ресурсы углеводородов в Арктике и их распределение по арктическим странам, млрд баррелей нефтяного эквивалента (Источник: National Petroleum Council, [27, 38, 39]) Table 1. Resources of Arctic hydrocarbons and their distribution by country, billion barrels of oil equivalent (Source: National Petroleum Council, [27, 38, 39])

Однако в современных реалиях разработка углеводородов (УВ) в Российской Арктике сопряжена со множеством вызовов, как внешних, так и внутренних. К ним относятся глобальные климатические изменения, эпидемия короновируса, конфликтность арктических границ, функционирование Северного морского пути, экологическая устойчивость к нефтегазодобывающему производству, необходимость новых технологий добычи и транспорта УВ и др. В последнее время эти вызовы обострились и трансформировались, а также добавились новые — санкционная политика западных государств, эмбарго на поставки российской нефти и газа, уход иностранного капитала из арктических проектов, обострение нерешенных вопросов о границах континентального шельфа, увеличение военного присутствия в арктических государствах и др. Перечисленные факторы усложняют реализацию национальных проектов в АЗР, в том числе по разработке огромных запасов арктической трудноизвлекаемой нефти (ТИН) — стратегического резерва российской нефтедобычи.

Актуальность работы определяется недостаточной изученностью особенностей физико-химических показателей и условий залегания трудноизвлекаемых нефтей АЗР, что затрудняет оценку перспектив и определение направлений развития отечественного нефтегазодобывающего комплекса.

Цель работы — изучение пространственного распределения ТИН Арктики, особенностей физико-химических свойств трудноизвлекаемых нефтей как на планетарном, так и на региональном уровне, проведение сравнительного анализа свойств ТИН Арктической зоны России.

В работе использовались методы статистического анализа и классификации данных для исследования особенностей трудноизвлекаемых нефтей, методы гео-информационных систем для пространственного анализа данных о физико-химических характеристиках и условиях их залегания.

Общая характеристика запасов углеводородов Арктики

Интерес, проявляемый сегодня как арктическими (Россия, США, Канада, Норвегия и Дания от имени Гренландии), так и неарктическими государствами к освоению природных ресурсов Арктики, огромен [2, 3, 10, 13, 14, 51]. В минерально-сырьевой базе Арктики углеводороды являются главной в ресурсно-экономическом отношении группой полезных ископаемых [26, 28, 34, 40—44, 46].

В литературе в последнее время часто публикуются данные об углеводородном потенциале Арктики, которые значительно различаются между собой [17, 23, 27, 49].

Согласно оценкам Национального нефтяного совета США (National Petroleum Council), в Арктике находится более 25 % мировых неразведанных ресурсов нефти и газа [27, 38, 39]. Запасы нефти и газа в этом регионе составляют 191 млрд баррелей нефтяного эквивалента (далее — BOE), а ресурсы оцениваются в 525 млрд BOE, значительная часть углеводородов (УВ) Арктики приходится на арктические зоны России и США (табл. 1). Как видно из табл. 1, на шельфе арктических морей сосредоточено более 74 % углеводородного потенциала Арктики.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии, запасы АЗР составляют [12, 27]:

– нефти — 7.3 млрд т (52 млрд BOE);

– природного газа — около 55 трлн м3 (354 млрд BOE);

– конденсата — 2.7 млрд т (19 млрд BOE).

В статьях [23, 49] авторами приведены следующие цифры (по состоянию на 01.01.2018 г.): ресурсы газа — 205 трлн м3, ресурсы нефти и конденсата — 42.9 млрд т. В работе [18] А. Новак заявил, что ресурсный потенциал Арктической зоны РФ, по данным Министерства энергетики на 18.02.2019 г., составляет более 35 млрд т нефти и 210 трлн м3 газа.

По данным [13, 17] в табл. 2 приведена оценка перспектив нефтегазоносности территорий и акваторий Российской Арктики.

Как видно из приведенных материалов, оценки запасов разнятся, но ясно одно, что роль ресурсов УВ Российской Арктики в общем балансе топливно-энер-

Таблица 2. Распределение запасов углеводородов в Российской Арктике по данным [13, 17]

Table 2. Distribution of hydrocarbon reserves in the Russian Arctic according to [13, 17]

|

Территории и акватории Territories and aquatoria |

Запасы газа, нефти и конденсата / Gas, oil and condensate reserves |

||||

|

Нефть, млрд т Oil, billion tons |

Газ попутный, млрд м3 Associated gas, billion m3 |

Газ свободный, трлн м3 Free gas, trillion m3 |

Конденсат, млн т Condensate, million tons |

Всего УВ, млрд т Total hydrocarbons, billion tons |

|

|

Территории Territories |

51.2 |

2876.0 |

94.6 |

1378.0 |

150.1 |

|

Акватории Aquatoria |

19.4 |

2553.8 |

107.6 |

6325.2 |

135.7 |

|

Всего / Total |

70.6 |

5429.8 |

202.2 |

7703.2 |

286.0 |

Рис. 2. Карта нефтегазоносных бассейнов в Российской арктической зоне

Fig. 2. Map of oil-bearing basins in the Arctic zone of Russia

Таблица 3. Распределение количества месторождений на территории Арктической зоны

Table 3. Distribution of the number of deposits on the territory of the Arctic zone

Западно-Сибирский НРБ / West-Siberian PB (72.7 %) Ванкорское / Vankorskoe

Восточно-Мессояхское / Vostochno- Messoyakhskoe Повховское / Povkhovskoe

Русское / Russkoe

Самбургское / Samburgskoe

Севере-Комсомольское / Severo-Komsomolskoe

Суторминское / Sutorminskoe

Уренгойское / Urengoyskoe

Тимано-Печорский НРБ / Timan-Pechora PB (18.2 %)

Северо-Долгинское / Severo-Dolginskoe Южно-Хыльчуюское / Yughno-Khylchuyuskoe

■ Баренцево-Карский НРБ / Barents-Kara PB (9.1 %) Пахтусовское / Pakhtusovskoe

Западно-Сибирский НРБ / West-Siberian PB (71.9 %)

Тимано-Печорский НРБ / Timan-Pechora PB (23.4 %)

□ Енисейско-Анабарский НРБ / Yenisey-Anabar PB (3.1 %)

Баренцево-Карский НРБ / Barents-Kara PB (1.6 %)

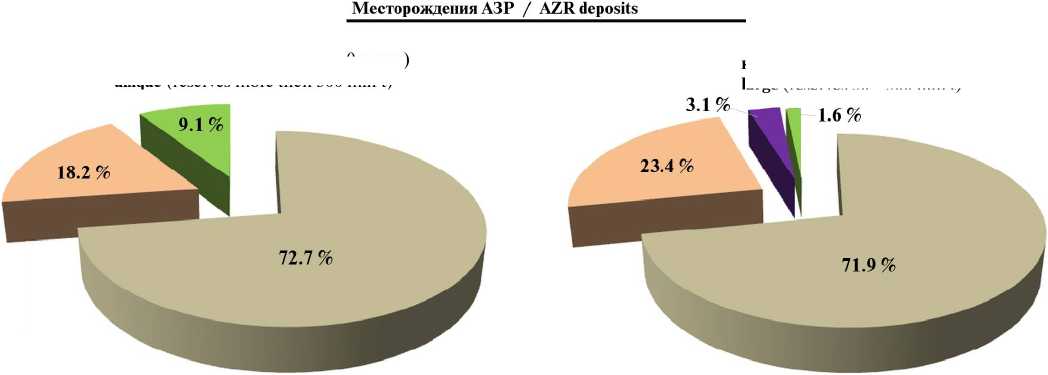

уникальные (запасы более 300 млн т) unique (reserves more then 300 mln t)

Рис. 3. Распределение крупных и уникальных по запасам арктических месторождений нефтегазоносных бассейнов Арктической зоны России

Fig. 3. Distribution of large and unique reserves of Arctic deposits of oil-bearing basins of the Arctic zone of Russia гетических ресурсов страны достаточно велика и в значительной степени обеспечивает будущее экономическое развитие страны.

Географические закономерности распределения запасов нефти Арктики

Исследование опирается на обширный информационно-статистический ресурс в области определения закономерностей изменений физико-химических свойств нефти мира, созданный на основе анализа российских и зарубежных источников, научных изданий, периодических материалов, — это база данных (БД) по физико-химическим свойствам нефти и газа Института химии нефти СО РАН [37]. База данных имеет свидетельства Государственного регистра баз данных и Роспатента (свидетельство № 2001620067) [47, 48]. Созданная с применением геоинформационных технологий БД функционирует почти три десятилетия и содержит более 37 тыс. образцов нефти и газа из 6 530 месторождений в 195 нефтегазоносных бассейнах на территории 98 стран всех континентов, из которых около 3 500 образцов относятся к нефтям Арктики.

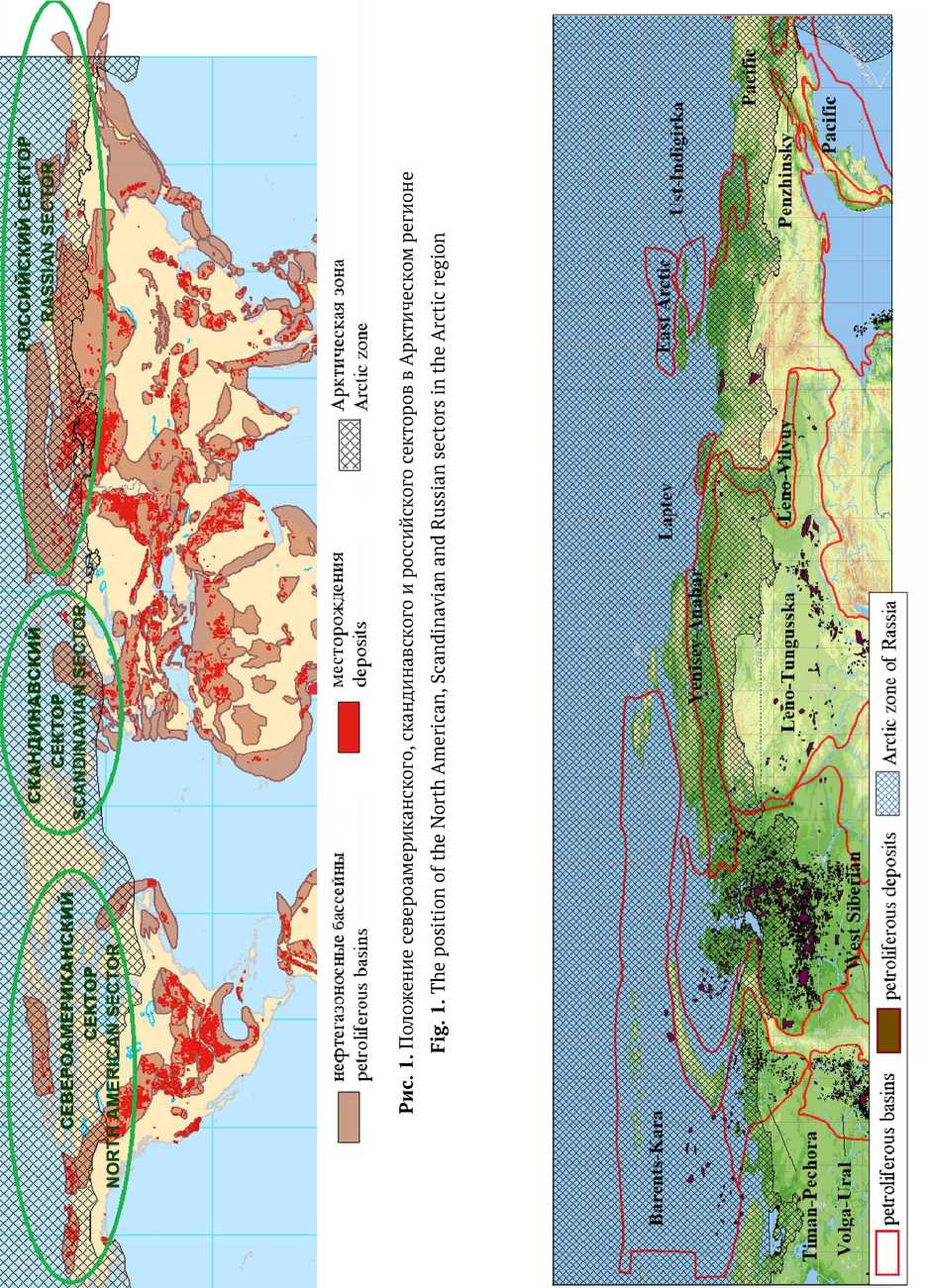

В Арктической зоне на основе географических, геологических, экономических принципов выделяют три крупных сектора: североамериканский, скандинавский и российский [5, 9, 30], как это показано на рис. 1. Североамериканский сектор включает Аляску (США), северные регионы Канады (Юкон, северо-западные территории, Нунавут, Нунавик (часть Квебека) и Лабрадор) и Гренландию под управлением Дании. Скандинавский сектор представлен Фарерскими островами (Дания), Исландией, Норвегией (архипелаги Свальбард, Шпицберген и Ян-Майен, Нурланн, Тромс, Финнмарк), Швецией (Норрботтен и Вестерботтен), Финляндией (Лапландия, Северная Остроботния, Кайнуу) [5, 9, 30]. В российский сектор входят административно-территориальные образования, указанные выше.

В каждом секторе ведется крупная нефтедобыча, однако объем нефтегазового потенциала всей Арктики полностью не изучен и в мировом сообществе специалистов существуют различные оценки неразведанных арктических ресурсов [23]. В табл. 3 приведены данные о количестве открытых месторождений в каждом секторе Арктики по данным БД. Количество месторождений в российском секторе превышает количество месторождений в североамериканском и скандинавском секторах Арктики в 4 и 8 раз соответственно. Всего установлено 3 465 образцов из 1 038 месторождений 24 неф- 10

тегазоносных бассейнов (НГБ) Арктической зоны. Информация о количестве месторождений основана на сведениях из БД ИХН СО РАН [37].

Доли стран по запасам углеводородов в Арктике указаны в табл. 1. Информация из БД позволила установить 15 уникальных (запасы выше 300 млн т) месторождений, из них 11 месторождений (более 73 %) являются российскими из Западно-Сибирского (ЗСНГБ), Тимано-Печорского (ТПНГБ) и Баренцево-Карского нефтегазоносных бассейнов — это Пахтусовское в Баренцево-Карском бассейне, Уренгойское, Повховское, Русское, Северо-Комсомольское, Суторминское, Ванкорское, Самбургское, Восточно-Мессояхское в Западно-Сибирском бассейне, Северо-Долгинское и Южно-Хыльчуюское в Тимано-Печорском бассейне. Всего для российского сектора установлено 75 уникальных и крупных месторождений (почти 10 % от 770 месторождений, табл. 3). Больше всего арктических месторождений находится в ЗСНГБ — почти 52 % выборки всех арктических месторождений, около 15 % — в ТПНГБ, 3 % месторождений — в Енисейско-Анабарском бассейне, в сумме около 4 % арктических месторождений сосредоточено в следующих НГБ: Баренцево-Карском, Лено-Тунгусском, Притихоокеанском и Лено-Вилюйском.

Территория Арктической зоны России с границами нефтегазоносных бассейнов и месторождений представлена на рис. 2.

На рис. 3 по данным из БД представлены диаграммы распределения месторождений Арктической зоны России по категории запасов — крупных и уникальных, из которых видно, что наибольшее количество крупных (почти 72 %) и уникальных (почти 73 %) по запасам месторождений сосредоточено в Западно-Сибирском НГБ. Тимано-Печорский НГБ занимает следующую позицию в распределении — крупные месторождения составили более 23 %, уникальные — более 18 %.

На рис. 3 видно, что основные ресурсы углеводородов сосредоточены в европейской части АЗР и в северных районах Западной Сибири. В трех нефтегазоносных провинциях этого региона (Тимано-Печорской, Баренцево-Карской и Западно-Сибирской) сосредоточено 85 % всего потенциала АЗР [25].

Западно-Сибирский НГБ является уникальным по величине запасов нефти и газа среди НГБ земного шара. В недрах арктической части ЗСНГБ оцененные извлекаемые ресурсы нефти и природного газа составили 65 % ресурсов АЗР, четвертая часть этой величины прогнозируется в его акваториальной части. Открытые и разведанные запасы газа по промышленным катего-

риям составляют свыше 30 трлн м3, нефти — более 2.5 млрд т, конденсата — свыше 900 млн т. Наибольшим потенциалом обладает Ямало-Ненецкий автономный округ. На него приходится примерно 43.5 % от начальных суммарных ресурсов Арктической зоны. На арктическом шельфе находится примерно 41 % нефтегазовых ресурсов региона [12]. Основную часть разведанных за- 12

пасов нефти и газа промышленных категорий составляют неглубокозалегающие, высокоэффективные для разработки сеноманские залежи. Прогнозные же ресурсы в несколько раз превышают разведанные запасы, в их составе преобладают углеводороды глубокозалегающих (от 2 000 до 4 000 м) нижнемеловых и юрских горизонтов [25].

Баренцево-Карский НГБ расположен на шельфе — второй вслед за северным районом Западно-Сибирского НГБ по величине извлекаемых углеводородных ресурсов в Арктике. Это 32.4 млрд т условных УВ, причем свободный газ составляет более 87 % этой величины. Баренцево-Карский бассейн — это 13 % извлекаемых ресурсов углеводородов АЗР. Среди нефтегазоносных областей Баренцева моря наиболее богатой является Штокмановско-Лунинская — 38 % от общих ресурсов, на втором месте — Южно-Баренцевская нефтегазоносная область с 21 % общих ресурсов.

Тимано-Печорский НГБ расположен на территории Ненецкого автономного округа и в Республике Коми. Углеводородное сырье для экономики региона является главным полезным ископаемым, добыча которого определяет ее развитие. Этот НГБ в России является третьим после Западной Сибири и УралоПоволжского региона по начальным суммарным ресурсам. Залежи приурочены к карбонатным породам верхнего карбона — нижней перми. Среди нефтегазоносных областей наиболее насыщенными углеводородами являются Печоро-Колвинская, Хорейверская и Северо-Предуральская. Извлекаемые ресурсы углеводородов ТПНГБ оцениваются как 6 % от ресурсов АЗР, в том числе в его сухопутной части — 8.4 млн т. На суше уже разведано около 43 % от начальных суммарных ресурсов углеводородов и только 5 % в пределах ее морского продолжения. По флюидному составу в недрах преобладает нефть с конденсатом — 76 %.

В Енисейско-Анабарском бассейне общие извлекаемые ресурсы оцениваются в 13.5 млрд т. Северные районы Красноярского края включают Енисей-Хатангскую, Анабаро-Хатангскую и Северо-Тунгусскую нефтегазоносные области с прогнозными ресурсами нефти и конденсата в 3.2 млрд т, а газа — 14.6 трлн м3.

Наименее изученными остаются нефтегазоперспективные земли севера Сибирской платформы и всего восточного района АЗР. В недрах этих земель прогнозируется около 23 млрд т УВ, что составляет примерно 9 % от всех ресурсов, прогнозируемых в недрах АЗР [25]. В Чукотском АО нефть и газ считаются перспективным для разработки сырьем. Извлекаемые ресурсы углеводородов составляют по нефти 107.3 млн т, по газу — 328.2 млрд м. В пределах арктического шельфа Чукотки извлекаемые запасы УВ оцениваются в 3—10 млрд т топлива (условного).

Считается [12, 25], что в недрах арктических шельфов сосредоточено около 85 % начальных суммарных ресурсов всех морей России. Так, нефтегазоносность Карского моря в значительной степени определяется ресурсами УВ, сосредоточенными в экваториальном продолжении Западно-Сибирского НГБ, в частности Северо-Ямальской НГО. Здесь прогнозируется 90 % ресурсов всего Карского моря. В Карском море на глубинах до 3000 м залегает около 74 % ресурсов углеводородов. Море Лаптевых, ВосточноСибирское и Чукотское моря изучены в меньшей степени.

В последнее время правительство России уделяет большое внимание развитию нефтегазовой системы макрорегиона, декларируя интенсификацию геологоразведки, увеличение мер поддержки и технологического оснащения месторождений ТИН.

Классификациятрудноизвлекаемых нефтей

Наиболее обоснованный подход к определению понятия трудноизвлекаемых запасов был предложен Э. М. Халимовым в 1987 г., на его основе вместе с Н. Н. Лисовским [15] сформулированы основные принципы и критерии отнесения запасов нефти к трудноизвлекаемым. В результате обобщения этих критериев и с учетом предложений других специалистов получен перечень основных типов трудноизвлекаемых нефтей, согласно которому к трудноизвлекаемым можно относить нефти с перечисленными свойствами и условиями залегания:

-

– с аномальными физико-химическими свойствами (высокие вязкость и плотность, содержание парафинов, смол и асфальтенов);

-

– заключенные в водонефтяных и газонефтяных зонах;

-

– с высокой (более 500 м3/т) или низкой (менее 200 м3/т) газонасыщенностью либо при наличии в растворенном и/или свободном газе агрессивных компонентов (H2S, CO2) в количествах, требующих применения специального оборудования при бурении скважин и добыче нефти;

-

– залегающие на больших глубинах (более 4 500 м);

-

– с пластовой температурой 100 °С и выше либо ниже 20 °С (последнее условие обусловлено низкой разницей между пластовой температурой и температурой застывания парафина);

-

– с высокой степенью обводненности продукции (до 80 %);

-

– заключенные в слабопроницаемых (проницаемость менее 0.05 мкм2) и низкопористых (пористость менее 5 %) коллекторах;

-

– залегающие на территории распространения многолетнемерзлых пород глубиной более 100 м.

Согласно [4, 35, 45, 50], к трудноизвлекаемым относятся запасы малоподвижных нефтей (в частности, с высокими вязкостью или плотностью и высоким содержанием твердых парафинов, смол и асфальтенов), нефтей с высокой (более 500 м3/т) или низкой (менее 200 м3/т) газонасыщенностью, с высоким содержанием металлов (ванадия и никеля), либо при наличии в растворенном и/или свободном газе агрессивных компонентов H2S, CO2 в таких количествах, при котором необходимо применение специального оборудования при бурении скважин и добыче нефти. Нефти с перечисленными свойствами будем называть нефтями с аномальными свойствами [11, 15, 22, 24, 31, 32].

Вторую группу трудноизвлекаемых нефтей, согласно [15, 32, 35, 45, 50], составляют нефти с сложными условиями залегания (из геологически сложно построенных пластов и залежей, водонефтяных и газонефтяных зон, слабопроницаемых и низкопористых коллекторов, из коллекторов с аномально высокой или аномально низкой пластовой температурой и др.), а также нефти на территории многолетней мерзлоты и на шельфах морей [11, 22, 24, 29, 31].

В связи с вышесказанным и ввиду сложных горногеологических и геокриологических условий Арктики большая часть запасов нефти на континентах и в акваториях северных морей относится к трудноизвлекаемым [6, 40, 46, 47, 51], общая характеристика и классификация их представлена в БД ИХН СО РАН ([36, 37], табл. 4).

Таблица 4. Классификация трудноизвлекаемых нефтей и объемы информации в БД за 2021 г.

Table 4. Classification of unconventional oil and volumes of information in the database for 2021

|

Трудноизвлекаемые нефти / Unconventional oils |

Объем выборки за 2021 г. Sampling for 2021 |

|

|

Тяжелая (плотность более 0.88 г/см3) Heavy (density over 0.88 g/cm3) |

9071 |

|

|

Вязкая (вязкость более 35 мм2/с при 20 °С) Viscous (viscosity over 35 mm2/s at 20 °C) |

5424 |

|

|

Сернистая (содержание серы более 3 мас. % ) Sulfurous (sulfur content more than 3 wt. % ) |

1514 |

|

|

Нефти |

Смолистая (содержание смол более 13 мас. %) Resinous (resin content more than 13 wt. % ) |

2974 |

|

Асфальтеновая (содержание асфальтенов более 10 мас. %) Asphaltene (asphaltene content more than 10 wt. % ) |

591 |

|

|

свойствами |

||

|

Парафинистая (содержание парафинов более 6 мас. %) |

2871 |

|

|

Oils |

Paraffin (paraffin content more than 6 wt. % ) |

|

|

with anomalous features |

С высокой газонасыщенностью (более 500 м3/т) With a high gas saturation (more than 500 m3/t) |

159 |

|

С низкой газонасыщенностью (менее 200 м3/т) With a low gas saturation (less than 200 m3/t) |

5774 |

|

|

С высоким содержанием сероводорода (более 5 %) With a high content of hydrogen sulfide (more than 5 %) |

146 |

|

|

С высоким содержанием ванадия (более 0.003 мас. %) With a high content of vanadium (more than 0.003 wt. %) |

824 |

|

|

С высоким содержанием никеля (более 0,007 мас. %) With a high nickel content (more than 0.007 wt. % ) |

226 |

|

|

Слабопроницаемые коллекторы (менее 0.05 мдм2) Low permeable collectors (less than 0.05 mdm2) |

2572 |

|

|

Коллекторы с низкой пористостью (менее 8 %) Reservoirs with low porosity (less than 8 %) |

441 |

|

|

Нефти |

Большие глубины залегания (более 4500 м) |

477 |

|

в сложных условиях |

Great depths of occurrence (more than 4500 m) |

|

|

залегания |

В прерывисто-сплошной криолитозоне (Россия) |

3703 |

|

Oil |

In discontinuous continuous cryolithozone (Russia) |

|

|

in difficult occurrence |

В островной криолитозоне (Россия) |

4369 |

|

conditions |

In the island permafrost zone (Russia) Пластовая температура выше 100 °С Reservoir temperature above 100 °C |

|

|

1350 |

||

|

Пластовая температура ниже 20 °С Reservoir temperature below 20 °С |

571 |

|

Таблица 5. Физико-химические свойства нефтей Арктической зоны Table 5. Physico-chemical properties of Arctic zone oils

|

Показатель / Indicator |

Североамериканский сектор North American sector |

Скандинавский сектор Scandinavian sector |

Российский сектор Russian sector |

|

Плотность, г/см3 / Density, g/cm3 |

0.8835 |

0.8505 |

0.8414 |

|

Вязкость при 20 °С, мм2/с Viscosity at 20 °C, mm2/s |

31.27 |

8.19 |

378.10 |

|

Вязкость при 50 °С, мм2/с Viscosity at 50 °C, mm2/s |

30.70 |

5.54 |

16.69 |

|

Содержание серы, мас. % Sulfur content, by wt. % |

0.92 |

0.36 |

0.60 |

|

Содержание парафинов, мас. % Paraffins content, by wt. % |

1.24 |

5.88 |

5.18 |

|

Содержание смол, мас. % Resin content, by wt. % |

7.20 |

— |

5.22 |

|

Содержание асфальтенов, мас. % Asphaltene content, by wt. % |

10.63 |

0.48 |

1.71 |

|

Газосодержание, м3/т Gas content, m3/t |

113.43 |

184.50 |

142.04 |

|

Содержание ванадия, мас. % Vanadium content, by wt. % |

0.004 |

0.0002 |

0.004 |

|

Содержание никеля, мас. % Nickel content, by wt. % |

0.001 |

0.0001 |

0.003 |

Анализ физико-химических свойств арктических нефтей

Данные об изменении значений показателей физико-химических свойств арктических нефтей рассматриваемых секторов приведены в табл. 5. Статистический анализ данных табл. 5 выявил, что средние значения показателей значимо отличаются. Выявлены особенности изменения физико-химических свойств в разных секторах Арктической зоны. Нефти, приуроченные к территории североамериканского сектора, по сравнению с нефтями скандинавского и российского секторов являются самыми тяжелыми, содержат значительно больше серы, смол и асфальтенов (на порядок и более), но меньше парафинов (практически в 5 раз), отличаются меньшей газонасы-щенностью. Нефти российского сектора относятся к классу нефтей со средней плотностью, но в то же время характеризуются высокой вязкостью при 20 °С (вязкость выше, чем в нефтях североамериканского сектора в 10 раз, скандинавского сектора — в 46 раз). Нефти скандинавского сектора являются наиболее качествен- 14

ными — обладают средней плотностью, маловязкие, с наименьшим содержанием серы, асфальтенов и металлов, но повышенным содержанием парафинов и нефтяного газа. Нефти всех рассматриваемых секторов Арктики отличаются относительно низким содержанием серы и смол. Как было указано выше, месторождения скандинавского сектора являются шельфовыми, выявленные свойства этих месторождений в дальнейшем могут быть использованы при прогнозировании свойства нефтей арктических акваторий в проектах освоения глубоководных морских нефтяных ресурсов.

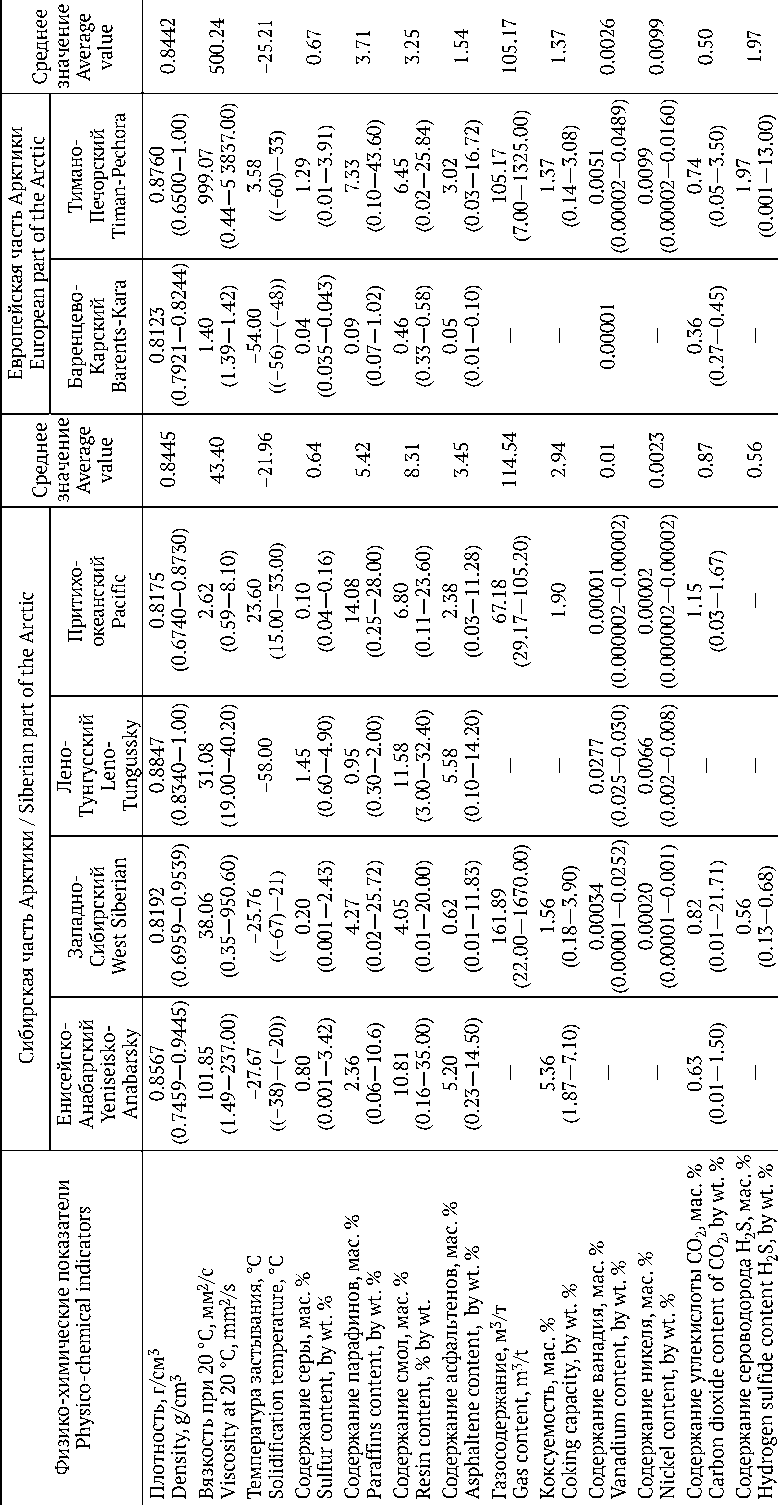

Рассмотрим подробнее свойства ТИН российского сектора. Средние значения физико-химических характеристик ТИН сибирской и европейской частей АЗР представлены в табл. 6. Показано, что нефти в разных бассейнах имеют значительные различия по физикохимическим свойствам. Так, нефти в Лено-Тунгусском бассейне являются тяжелыми (с плотностью более 0.88 г/см3), к нефти средней плотности относятся енисейско-анабарские и тимано-печорские нефти, к легким

— нефти Баренцево-Карского, Западно-Сибирского и Притихоокеанского НГБ. По вязкости нефти Тимано-Печорского бассейна соответствуют сверхвязким нефтям, к высоковязким относятся нефти Енисейско-Анабарского бассейна, с повышенной вязкостью — нефти Западно-Сибирского бассейна, со средней вязкостью — нефти Лено-Тунгусского НГБ, а нефти Баренцово-Карского и Притихоокеанского бассейнов являются маловязкими. Положительной температурой застывания отличаются нефти Притихо-океанского и Тимано-Печорского НГБ. По содержанию серы арктические нефти Баренцево-Карского, ЗападноСибирского и Притихоокеанского бассейнов характеризуются как малосернистые (менее 0.5 мас. %), самое высокое содержание серы установлено в нефти Лено-Тунгусского бассейна (1.45 мас. %).

К высокопарафинистым нефтям (содержание более 6 мас. %) относятся нефти Притихоокеанского и Тимано-Печорского НГБ. Содержание смол и асфальтенов самое минимальное в нефти Западно-Сибирского бассейна, а самое максимальное — в нефти Лено-Тунгусского НГБ. В среднем арктические нефти Сибири по плотности не отличаются от европейских арктических нефтей, но наименее вязкие. Сибирские арктические нефти характеризуются более высоким содержанием смол, парафинов, асфальтенов, нефтяного газа, ванадия, углекислоты и повышенной коксуемостью. Самая качественная нефть находится в Баренцево-Карском нефтегазоносном бассейне.

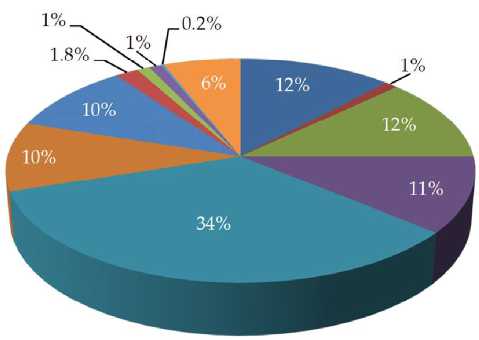

Уникальные и крупные по своим запасам месторождения Арктики: Русское, Северо-Комсомольское, Новопортовское, Комсомольское, Вынгапуровское, Западно-Мессояхское, Тазовское в Западно-Сибирском НГБ, Наульское, Ярегское, Медынское-море, Приразломное, Сюрхаратинское, Торавейское в Тимано-Печорском НГБ, Оленекское в Лено-Тунгусском НГБ и др. — отличаются большими запасами тяжелых и вязких нефтей [50]. Особенность тяжелой нефти в том, что из нее можно получить низкотемпературные масла и дорожные битумы, которые весьма эффективны в критических условиях Арктики (рис. 4, [33]).

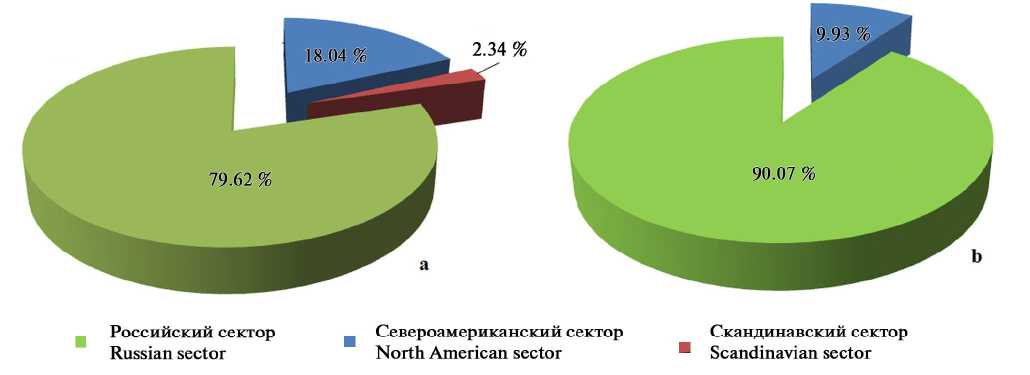

На рис. 5 приведены диаграммы распределения количества тяжелых и вязких нефтей в рассматриваемых секторах Арктики. Как видно на рис. 5, а и b, российский сектор занимает лидирующие позиции по количеству тяжелых и вязких нефтей, на североамериканский сектор приходится 18 % тяжелых нефтей Арктики и около 10 % вязких нефтей. В скандинавском секторе вязких нефтей не выявлено, доля тяжелых нефтей мала и составляет всего 2.3 %.

Данные об изменении показателей физико-химических свойств арктических тяжелых и вязких нефтей на территориях секторов приведены в табл. 7. Показано, что тяжелые и вязкие нефти, приуроченные к территории российского сектора, по сравнению с аналогичными нефтями североамериканского и скандинавского секторов являются самыми тяжелыми и вязкими, содержат значительно больше серы и парафинов (выше почти в 1.5—2 раза). Тяжелые нефти североамериканского сектора являются высокоасфальтеновыми (содержание асфальтенов выше в 3—10 раз). Тяжелые нефти скандинавского сектора наименее тяжелые и маловязкие (вязкие нефти отсутствуют, см. рис. 5), с низким содержанием серы и асфальтенов.

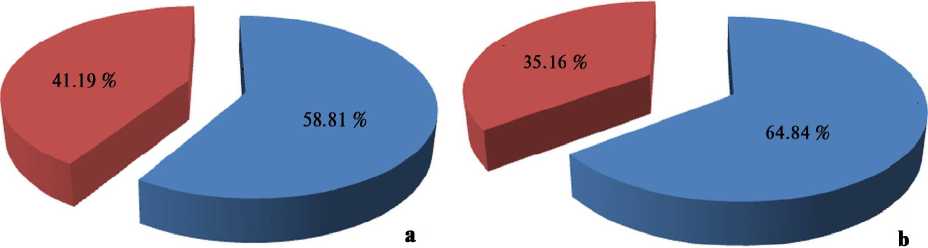

На рис. 6, а и b представлено количественное соотношение тяжелых и вязких нефтей между европейской и сибирской частями АЗР. Можно отметить, что распределение почти одинаково — больше половины всей выборки арктических российских как тяжелых (рис. 6, а), так и вязких (рис. 6, b) нефтей приходится на европейскую часть АЗР, количество тяжелых нефтей сибирской части АЗР составило более 41 %, вязких нефтей — 35 %.

Таблица 6. Физико-химические свойства нефтей сибирской и европейской частей АЗР (в скобках указаны пределы изменения показателей)

Table 6. Physico-chemical properties of oils of the Siberian and European parts of the AZR (limits of changes in indicators are indicated in parentheses)

Таблица 7. Физико-химические свойства тяжелых и вязких нефтей Арктической зоны

Table 7. Physico-chemical properties of heavy and viscous oils of the Arctic zone

|

Показатель / Indicator |

Североамериканский сектор North American sector |

Скандинавский сектор Scandinavian sector |

Российский сектор Russian sector |

|

Плотность, г/см3 Density, g/cm3 |

0.9107 |

0.8955 |

0.9250 |

|

Вязкость при 20 °С, мм2/с Viscosity at 20 °C, mm2/s |

37.68 |

8.19 |

621.40 |

|

Вязкость при 50 °С, мм2/с Viscosity at 50 °C, mm2/s |

30.30 |

5.54 |

60.53 |

|

Содержание серы, мас. % Sulfur content, by wt. % |

1.16 |

0.48 |

1.60 |

|

Содержание парафинов, мас. % Paraffins content, by wt. % |

1.07 |

1.60 |

2.68 |

|

Содержание асфальтенов, мас. % Asphaltene content, by wt. % |

12.85 |

1.00 |

3.57 |

-

■ смазочные масла / lubricating oils

-

■ сульфоксиды / sulphoxides

-

■ битум дорожный / road bitumen

битум строительный/building bitumen

-

■ ДТ арктическое / arctic diesel

-

■ полярные компоненты/polar components

-

■ лак / varnish

-

■ мастика / mastic

-

■ металлы / metals

сульфоны / sulphones

-

■ сера / sulphur

мягчитель / softener

Рис. 4. Продукты переработки тяжелой нефти (%)

Fig. 4. Heavy oil refining products (%)

Рис. 5. Доли тяжелых (а) и вязких (b) нефтей в арктических секторах на основе информации БД Fig. 5. Shares of heavy (a) and viscous (b) oils in the Arctic sectors based on database information

Европейская часть АЗР Сибирская часть АЗР European part of AZR Siberian part of AZR

Рис. 6. Доли тяжелых (а) и вязких (b) нефтей в европейской и сибирской частях Арктической зоны России на основе информации БД

Fig. 6. Shares of heavy (a) and viscous (b) oils in the European and Siberian parts of the Arctic zone of Russia based on database information

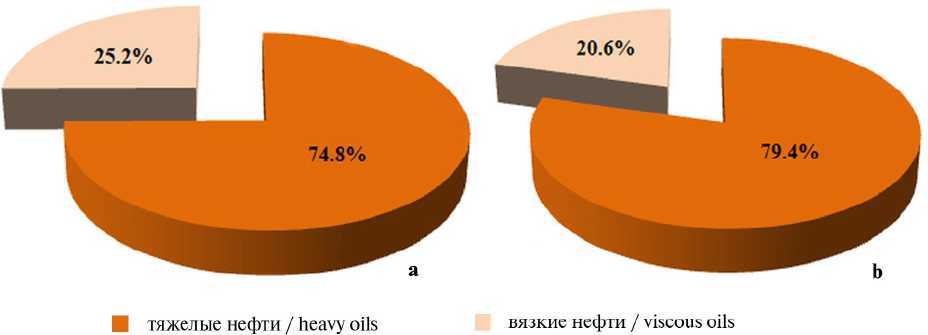

Рис. 7. Доли тяжелых и вязких нефтей в европейской (а) и сибирской (b) частях Арктической зоны России на основе информации БД

Fig. 7. Shares of heavy and viscous oils in the European (a) and Siberian (b) parts of the Arctic zone of Russia based on database information

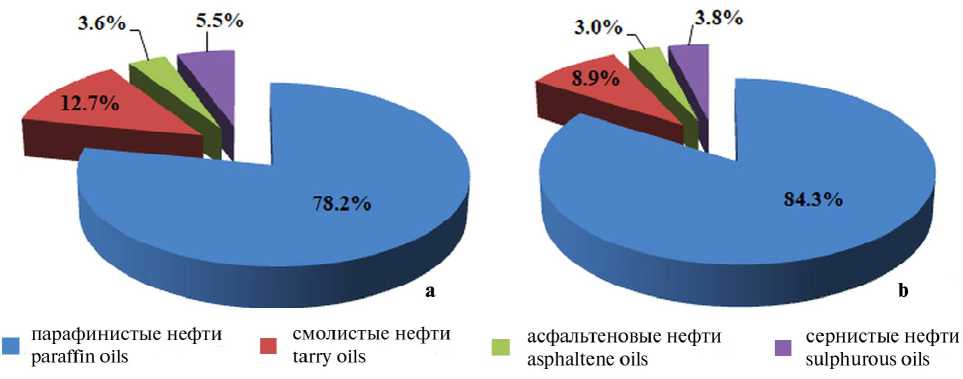

Рис. 8. Доли парафинистых, смолистых, асфальтеновых и сернистых нефтей в европейской (а) и сибирской (b) частях Арктической зоны России на основе информации БД

Fig. 8. Shares of paraffin, resinous, asphaltene and sulphurous oils in the European (a) and Siberian (b) parts of the Arctic zone of Russia based on database information

На рис. 7 и 8 представлено распределение ТИН с аномальными физическими и химическими свойствами (тяжелые, вязкие, парафинистые, смолистые, асфальтеновые и сернистые нефти) для европейской АЗР (рис. 7, а и 8, а) и сибирской АЗР (рис. 7, b и 8, b). Количество тяжелых нефтей в обеих частях АЗР составило 2/3 нефтей (рис. 7, а и b), в сибирской АЗР тяжелых нефтей чуть больше, а вязких нефтей на 5 % меньше, чем в европейской АЗР. Для европейской части АЗР установлена высокая доля парафинистых нефтей (78 %, рис. 8, а), почти 13 % составляют смолистые нефти, сернистые нефти — более 5 %, минимальное количество — это асфальтеновые нефти (3.6 %, рис. 8, а). Аналогично распределение ТИН по химическим свойствам в сибирской части АЗР (рис. 8, b), а именно наибольшее количество парафинистых нефтей (84 %), почти 9 % смолистых нефтей, от 3 до 4 % асфальтеновых и сернистых нефтей соответственно.

В табл. 8 приведена общая характеристика информации из БД о физико-химических свойствах тяжелых и вязких нефтей на территории АЗР. Сравнительный анализ показал, что более тяжелыми и вязкими являются нефти европейской части (рис. 6). Эти нефти обладают положительной температурой застывания, что характеризует ухудшение их реологических свойств. Содержание парафинов, асфальтенов, серы и металлов также более высокое по сравнению с нефтями сибирской части АЗР. Содержание смол и нефтяного газа существенных различий не имеет. Тяжелые и вязкие нефти сибирской части АЗР характеризуются более низкими значениями вязкости, самыми низкими концентрациями асфальтенов, серы и металлов. Температура застывания находится в диапазоне отрицательных значений.

Установлено, что для европейской части АЗР парафинистые нефти (по классификации ТИН содержание парафинов более 6 %) характеризуются более высокой концентрацией парафинов по сравнению с аналогичными нефтями сибирской АЗР (табл. 9), разница концентраций парафинов составила почти 19 %. Смолистые (содержание смол более 13 %), асфальтеновые (содержание асфальтенов более 10 %) и сернистые нефти (содержание серы более 3 %) сибирской части АЗР обладают наибольшими концентрациями смол, асфальтенов и серы примерно на 20—28 % по сравнению с европейскими соответствующими нефтями (табл. 9).

Установленные отличия определяют особенности разработки, добычи и транспортировки тяжелых и вязких, а также парафинистых, смолистых и сернистых нефтей в условиях критически низких арктических температур, что очень актуально для современной России.

Заключение

В статье проведен анализ нефтяных ресурсов Арктики. Представлено пространственное размещение месторождений и нефтегазоносных бассейнов арктических территорий, в частности Российской Арктики, где по своим запасам лидирующие позиции занимают Западно-Сибирский, Баренцево-Карский и Тимано-Печорский бассейны.

Таблица 8. Физико-химические свойства тяжелых и вязких нефтей европейской и сибирской частей АЗР Table 8. Physico-chemical properties of heavy and viscous oils of the European and Siberian parts of AZR

|

Показатель / Indicator |

Европейская часть Арктики European part of the Arctic |

Сибирская часть Арктики Siberian part of the Arctic |

||

|

Тяжелые нефти Heavy oil |

Вязкие нефти Viscous oils |

Тяжелые нефти Heavy oil |

Вязкие нефти Viscous oils |

|

Физические показатели / Physical indicators

|

Плотность, г/см3 Density, g/cm3 |

0.9439 |

0.9065 |

0.9192 |

0.9231 |

|

Вязкость при 20 °С, мм2/с Viscosity at 20 °C, mm2/s |

752.87 |

2548.38 |

396.87 |

268.11 |

|

Температура застывания, °С Solidification temperature, °C |

5.70 |

10.56 |

–30.88 |

–29.41 |

|

Химических показатели / Chemical indicators |

||||

|

Содержание парафинов, мас. % Paraffins content, % by wt. |

2.82 |

6.07 |

1.55 |

2.84 |

|

Содержание смол, мас. % Resin content, % by wt. |

10.70 |

8.89 |

10.15 |

10.00 |

|

Содержание асфальтенов, мас. % Asphaltene content, % by wt. |

5.70 |

4.83 |

1.82 |

1.50 |

|

Содержание серы, мас. % Sulfur content, % by wt. |

2.23 |

1.96 |

0.48 |

0.50 |

|

Газосодержание, м3/т Gas content, m3/t |

31.03 |

66.74 |

38.21 |

— |

|

Содержание ванадия, мас. % Vanadium content, % by wt. |

0.0128 |

0.0030 |

0.0025 |

0.0006 |

|

Содержание никеля, мас. % Nickel content, % by wt. |

0.0053 |

0.0032 |

0.0004 |

0.0004 |

Таблица 9. Содержание парафинов, смол, асфальтенов и серы в соответствующих ТИН в европейской и сибирской частях АЗР

Table 9. The content of paraffins, resins, asphaltenes and sulfur in the corresponding HRO in the European and Siberian parts of AZR

|

Регионы Арктической зоны России Regions of the Arctic zone of Russia |

Содержание в нефти, мас. % / Oil content, by wt. % |

|||

|

Парафины в парафинистой нефти Paraffins in paraffin oil |

Смолы в смолистой нефти Resins in resinous oil |

Асфальтены в асфальтеновой нефти Asphaltenes in asphaltene oil |

Сера в сернистой нефти Sulfur in sulfurous oil |

|

|

Европейская часть Арктической зоны России European part of the Arctic zone of Russia |

11.15 |

15.93 |

12.71 |

3.35 |

|

Сибирская часть Арктической зоны России Siberian part of the Arctic zone of Russia |

9.39 |

20.63 |

15.96 |

4.66 |

Сравнительный анализ физико-химических свойств нефтей всей Арктики показал, что свойства нефтей шельфовых месторождений на примере месторождений скандинавского сектора Арктики существенно отличаются от остальных — нефти по плотности средние, мало- или средневязкие, с наименьшим содержанием серы, асфальтенов и металлов, но повышенным содержанием парафинов и нефтяного газа.

Проведен анализ распределения арктических нефтей с аномальными физико-химическими свойствами — тяжелых, вязких, парафинистых, смолистых, асфальтеновых и сернистых. Выявлено, что российский сектор занимает лидирующие позиции по количеству тяжелых и вязких нефтей, в североамериканском секторе находится 18 % тяжелых нефтей всей Арктики и около 10 % вязких нефтей. В скандинавском секторе вязких нефтей не выявлено, доля тяжелых нефтей мала и составляет всего 2.3 %.

Установлено, что в европейской части Российской Арктики сосредоточено больше половины всех тяжелых и вязких российских арктических нефтей (58.8 и 64.8 % соответственно), а также наибольшее количество смолистых, асфальтеновых и сернистых нефтей. В сибирской части находится больше всего парафинистых нефтей и минимальное количество сернистых нефтей.

Сравнительный анализ физико-химических свойств тяжелых и вязких нефтей всей Арктики показал, что тяжелые и вязкие нефти российского сектора являются самыми тяжелыми и вязкими, содержат значительно больше серы и парафинов (выше почти в 1.5— 2 раза). Тяжелые нефти североамериканского сектора отличаются высоким содержанием асфальтенов, а тяжелые нефти скандинавского сектора легче всех остальных и маловязкие, с низким содержанием серы и асфальтенов. При сравнении свойств тяжелых и вязких нефтей на российской арктической территории установлено, что европейские арктические нефти являются в среднем наиболее тяжелыми, вязкими, содержание парафинов, асфальтенов, серы и металлов также более высокое по сравнению с сибирскими нефтями АЗР. Однако смолистые, асфальтеновые и сернистые нефти европейской АЗР обладают меньшим содержанием смол, асфальтенов и серы соответственно по сравнению с аналогичными нефтями сибирской территории, разница концентраций составляет в среднемот 20 до 30 %.

В целом установлено, что свойства арктических нефтей имеют существенные различия как на планетарном, так и региональном уровне, что требует внедрения новых методов и технологий для поиска, разведки, разработки, добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья арктических территорий. Проведенные в статье анализ и обобщение информации по трудноизвлекаемой арктической нефти полезны для определения перспектив нефтегазоносности шельфовых и континентальных территорий Арктики, оценки запасов арктических УВ и прогноза их качества.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИХН СО РАН, финансируемого Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (НИОКТР 121031500048-1).