Физико-химическое исследование керамики Троицкого могильника

Автор: Мыльникова Л.Н., Деревянко Е.И., Алкин С.В., Нестеров С.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XIV, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521438

IDR: 14521438

Текст статьи Физико-химическое исследование керамики Троицкого могильника

Троицкая группа памятников (VII–XII вв.) была выделена в мохэской археологической культуре по характерной лепной керамике по материалам раскопок Троицкого могильника. Находится он у с. Троицкого Ивановского района Амурской области, на высоком левом берегу р. Белой, в 10 км вверх от ее устья. Троицкий могильник был открыт А.П. Деревянко в 1967 г. Исследовался в 1969 – 1972, 1974 гг. - Е.И. Деревянко [1977], с 2004 г. и по настоящее время – С.В. Алкиным [Алкин, Фэн Эньсюэ, 2006; Деревянко А.П., Ким Бонгон, Алкин и др., 2007].

За время работы на памятнике получена очень представительная коллекция керамики, насчитывающая в настоящее время 75 полных или археологически целых сосудов.

Исследователи уже обращали внимание на важную роль керамических сосудов в погребальной обрядности мохэсцев [Деревянко Е.И., 1977; Дьякова, 1993]. Мы не знаем, как троицкие мохэ символически осмысливали использование сосудов в ритуальной практике. Однако очевидно, что, как и многие другие народы древности, они могли воспринимать сосуд как живой организм, что в свою очередь определяло его значение в культуре и роль в погребальном обряде.

Обрядовая практика населения, оставившего Троицкий могильник, представляет определенный спектр приемов ритуального использования посуды:

-

1) сосуды располагаются в северной части могильных ям вверх дном (в одном из углов или у продольной стенки в средней её части). Касается это как погребений, выполненных по обряду трупоположения (преимущественное направление ориентации тела погребенного головой на север), так и выполненных по вторичному обряду (при нахождении целого черепа или его фрагментов сосуды также располагаются в северной части могильной ямы);

-

2) в ряде случаев отмечено нарушение целостности сосудов: дно их пробито в центре острым инструментом. Предполагается, что это была часть ритуальных действий, связанных с обычаем умерщвления вещей.

Отметим, что основная часть находок сосудов с пробитым дном тяготеет к западной части могильного поля;

-

3) фиксируются случаи участия керамической посуды в поминальной тризне.

Керамика Троицкого могильника была подвергнута бинокулярной микроскопии. Для получения объективной информации и для наличия возможности сравнивать комплексы разных памятников и регионов, материалы прошли обработку статистическими и методами естественных наук.

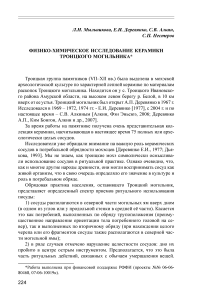

Петрографическое исследование шлифов керамики Троицкого могильника (рис. 1, 1-8 ) показало, что в качестве исходного материала использовалось два сорта сырья: суглинок монтмориллонит гидрослюдистого состава с примесью пылеватого обломочного материала полевошпатовокварцевого состава и суглинок с гидрослюдистой глинистой частью часто с примесью хлорита. Оба вида сырья обладают хорошей формуемостью и требуют отощения.

Ведущим рецептом формовочных масс является глина + песок , то есть в качестве минерального отощителя гончары использовали песок. Его доля в образцах колеблется от 20 до 35%, хотя преобладающим можно считать показатель 30%. Примеси представлены обломками угловатой формы, размером от 0,05 - 3,0 мм, преобладающий размер 0,4 - 0,5 мм. Как угасающий отмечен рецепт формовочных масс: глина + песок + шамот , где доля шамота составляет не более 1 %. Представляется, что это достаточно важный результат, который был получен благодаря изучению корректной выборки (30 экз.). Фиксация в формовочных массах шамота, хотя и в единичных долях, позволяет на уровне составления формовочных масс видеть в нем отголоски ранней традиции, характерной для гончарства неолита -раннего железного века Приамурья.

Рентгенофазовый анализ (рис.1, 9 ) подтвердил однородность образцов по составу минеральных включений и уточнил состав полевых шпатов -альбит-анортитовый, а также использование в качестве примесей к формовочным массам песка кварц-полевошпатового состава в виде довольно крупных включений.

Однородность полевых шпатов отмечена и электронным микрозондо-вым анализом [Такеучи др., 2008]. Замечено также, что в составе формовочных масс в основном использовались средние и кислые породы, или пески, образовавшиеся за счет их размыва.

Результаты термического анализа позволяют говорить о минимум двух группах керамики: с черепком хорошего и среднего качества (рис. 1, 10 ). Это может быть результатом как технологии обжига, так и временного (хронологического) разрыва между образцами.

Стенки изделий конструировались из толстых жгутов с последующим раздавливанием. Образование заданной формы осуществлялось в последовательности: кольцевое укладывание жгутов в цилиндр по принципу зональ-

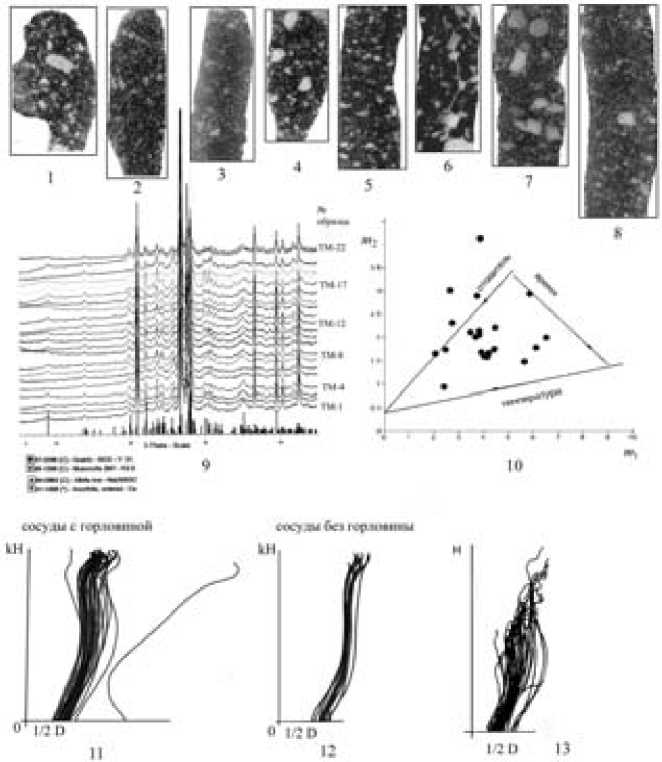

Рис. 1. Физико-химическое и морфологическое исследование керамики Троицкого могильника: 1 - 8 - фото петрографических шлифов образцов керамики Троицкого могильника; 9 - кривые РФА; 10 - диаграмма сохранности глинистого компонента; 11 -12 - профили сосудов Троицкого могильника, построенные с использованием одной высоты и сохранением пропорций; 13 - профили сосудов Троицкого могильника, построенные с сохранением масштаба.

ной сборки ^ деформация и промин жгутов пальцами ^ соединение цилиндров ^ выколачивание стенок. Начин - донный и донно-емкостный.

Достаточно интересные сведения получены по изучению форм сосудов, проведенному с использованием метода статистической обработки керамики, предложенного В.Ф. Генингом [1973; 1992]. Типичный сосуд

Троицкого могильника - это высокий или очень высокий широкодонный с очень низкой, широкой- или очень широкой слабо- или среднепрофилиро-ванной горловиной, с плечиком средней высоты и очень слабо выпуклым. Единообразие и выдержанность параметров сосудов Троицкого могильника показывают графы профилей сосудов, выполненные по двум позициям: 1) с единой высотой с сохранением пропорций (рис. 1, 11-12 ) (методика, предложенная: [Nordstrőm, 1972]) и 2) с сохранением масштабов изделий (рис. 1, 13 ).

Разработанная в 1980 - 1990-е годы типология керамики не претерпела серьезных изменений и сегодня [Деревянко Е.И., 1977, с. 110 – 115; Дьякова, 1984, с. 60 - 76]. Выделенные четыре морфологических типа сосудов – горшки, вазы (сосуды с горловиной), банки и чаши (сосуды без горловины) с явным преобладанием горшков и банок - несмотря на появление новых материалов с р. Буреи, с могильника Липовый Бугор, поселения Шапочка, с самого Троицкого могильника, остаются основными в составе посуды троицкой группы.

В целом, основа керамического комплекса Троицкого могильника представляется выдержанной, монолитной. Отличие некоторых характеристик отдельных сосудов от общей массы могут служить основанием для дальнейшей работы. В этом плане могут быть рассмотрены несколько перспективных для изучения направлений.

Во-первых, это сравнение керамического комплекса Троицкого могильника не только с комплексами с одновременных и однокультурных памятников на территории Западного Приамурья, но и на сопредельных территориях, прежде всего, в Маньчжурии.

Во-вторых, следует отметить, что троицкий тип керамики был выделен в основном на материалах одного могильника. В то же время, за границами рассмотрения остаются комплексы с поселенческих памятников. Таким образом, предстоит работа по расширению источниковой базы данных, что потребует широкомасштабных раскопок на поселениях. В связи с этим обращает на себя внимание факт наличия в окрестностях Троицкого могильника четырех раннесредневековых поселений с материалами троицкого типа [Деревянко, 1975, с. 130]. Как известно, могильник расположен широкой полосой на поверхности рёлки у р. Белой. Выявлена относительно чёткая линейная организация погребений с двумя участками захоронений, разделённых пространством с более редким расположением западин, которое делит могильное поле примерно пополам. Кроме того, отмечены участки с повышенной концентрацией западин: в юго-западной и центральной части могильника. Особый участок захоронений в виде узкой полосы располагается на самом краю речной террасы в северо-западной части могильного поля. В настоящее время нет достоверного объяснения наличия отдельных участков захоронений. Представляется весьма вероятным, что на начальном этапе функционирования могильника жители окрестных поселений могли использовать для погребений отдельные участки рёлки, которые в последствии составили общий некрополь. Пока не удалось выявить конкретные особенности керамического комплекса на разных участках могильника. Но их дальнейшее изучение должно помочь ответить на вопрос: с чем связаны особенности отдельных сосудов и насколько они существенны для характеристики типичной троицкой посуды. А сопоставление с материалами поселенческих памятников должно показать сходство или различие бытовой и погребальной посуды.