Физико-технические основы диагностики магистральных трубопроводов методом радиолокации

Автор: Шайдуров Г. Я., Меренков М. Г., Шайдуров Р. Г., Майков О. А., Кохонькова Е. А.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Рубрика: Математическое моделирование. Численный эксперимент

Статья в выпуске: 6 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается актуальная проблема обнаружения дефектов трубопроводов с борта беспилотных летательных аппаратов, позволяющая оперативно оценивать состояние сварных швов, появление утечек углеводородов, нарушение изоляции, местоположения несанкционированных врезок и геопозиционирования трубопровода в подземном пространстве. Исследуется состояние трубопроводов: пространственное положение, утечка продукта, состояние сварных швов и изоляции, наличие и место несанкционированных врезов; дается количественная оценка чувствительности радиолокационного метода дистанционной дефектоскопии с борта беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Трубопровод, дефекты, радиолокация, беспилотный аппарат, сварные швы, изоляция, несанкционированные врезки, вибрация, собственные частоты

Короткий адрес: https://sciup.org/146282894

IDR: 146282894 | УДК: 621.396.96

Текст научной статьи Физико-технические основы диагностики магистральных трубопроводов методом радиолокации

Цитирование: Шайдуров Г. Я. Физико-технические основы диагностики магистральных трубопроводов методом радиолокации / Г. Я. Шайдуров, М. Г. Меренков, Р. Г. Шайдуров, О. А. Майков, Е. А. Кохонькова // Журн. Сиб. федер. ун-та. Техника и технологии, 2024, 17(6). С. 802–813. EDN: XVPKLU стенок трубы. К информационным параметрам относятся дефекты стенки и сварных швов, состояние изоляции, несанкционированные врезки, линия и глубина положения трубопровода.

Характеристика частотного спектра вибраций трубопровода

Собственные частоты колебаний замкнутой цилиндрической оболочки, загруженной внутренним и внешним давлением при фиксации концевых сечений трубы, можно определить с помощью уравнения [4]

2 E g h2X^ + m4(m — l)(m2 — 1 + Px~) mn y2 АД hx + m4 + m2

h hx = —, —;

й/щТ^Т2) (1)

_ R

Px ~ Eh h2’ hnR R

Здесь m, n – волновые числа в окружённом и продольных направлениях; h – толщина стенки трубы; Е – модуль упругости; γ – удельный вес; g – ускорение силы тяжести; Po – внутреннее давление в трубе; v – коэффициент Пуассона; hx – параметр относительной толщины оболочки; R – радиус трубы; L – длина отрезка трубы.

С учетом внутреннего потока жидкости

2 A„ + m4(m - l)(m2 - 1 + Px) + Mnn u2hx A.2 mn R h Px (h^ hx + m4 + m2) — M^in r2

где ^m n – присоединенная масса жидкости в трубе a _ ^m ^° . i _ h it R

Im (λ о ) – модифицированная функция.

По расчетам [5] частота собственных колебаний стального безнапорного трубопровода длиной L = 8 R при диаметре 1220 мм и толщине 25 мм оценивается как ⁓140 Гц.

Математическое моделирование трубопровода с внутренним потоком нефти через уравнение Навье-Стокса дало оценку собственной частоты вибрации отрезка трубопровода длиной 10 м и диаметром 1 м в районе 400 Гц.

Однако моделирование неоднородностей в стенке трубы в виде небольшого отверстия диаметром 2 мм и надрезов показало смещение этих частот на 2÷4 Гц, которое трудно диагностировать дистанционно.

По этой причине за основу такой диагностики целесообразно положить вибрации трубы за счет истечения жидкости или газа под высоким давлением порядка 80 атм.

В этом случае приближенно можно оценивать частоту вибрации, определяемую давлением, скоростью истечения продукта и диаметром отверстия D. В районе отверстия создается зона Френеля с длиной волны порядка λ a ≈ 2D.

Если представить дефект в виде отверстия в районе шва диаметром 10 мм, то частота вибрации, вызванной истечением струи продукта, определяется как

К 1500

F = ^ = -——— = 75 кГц. 2D 2 X IO”2

Здесь V з – скорость звука в нефти.

При истечении газа эта частота снизится до 15 кГц.

Поскольку это приближенная оценка, то необходим прямой эксперимент на действующем трубопроводе.

По данным математического моделирования амплитуда вибрации у поверхности трубопровода может составлять Δh = 2,5÷5 мкм.

При облучении радиоволной отраженный радиосигнал будет модулирован по фазе на величину

Ml

^ = 24y- где f – рабочая частота, v – скорость распространения радиоволн в грунте.

Так, при f = 300 МГц; v = 108 м/с; Δh = 10–5 м; Δ φ = 2 × 10–4 рад.

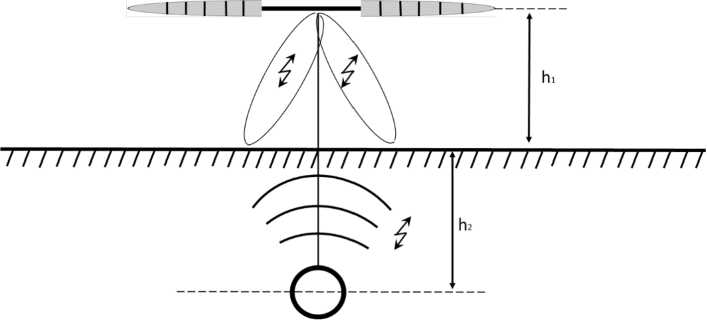

При фазовом измерении цифровым методом точность оценки фазы определяется как [6]:

где q – отношение сигнал/шум на входе приемника по мощности; Δ f – полоса пропускания; T н – время наблюдения.

Из (2) требуемое отношение сигнал/шум

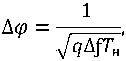

Рис. 1. Схема реализации системы дистанционной диагностики с использованием БПЛА самолетного типа

Fig. 1. Implementation scheme of a remote diagnostics system using an aircraft-type UAV онный приемник; 14 – кодер; 15 – модуль управления БПЛА, 16 – модулятор; 17 – передатчик; 18 – трубопровод.

Антенны вида фазированных антенных решеток (ФАР) из полуволновых вибраторов размещены на крыльях аппарата. Для снижения влияния излучения передатчика на приемник передающая и приемная ФАР размещены по разным крыльям. Выход приемника подключен через амплитудный и фазовый детектор к микроконтроллеру, обеспечивающему цифровую обработку поступающей информации и запоминание времени и координаты обнаруженного дефекта.

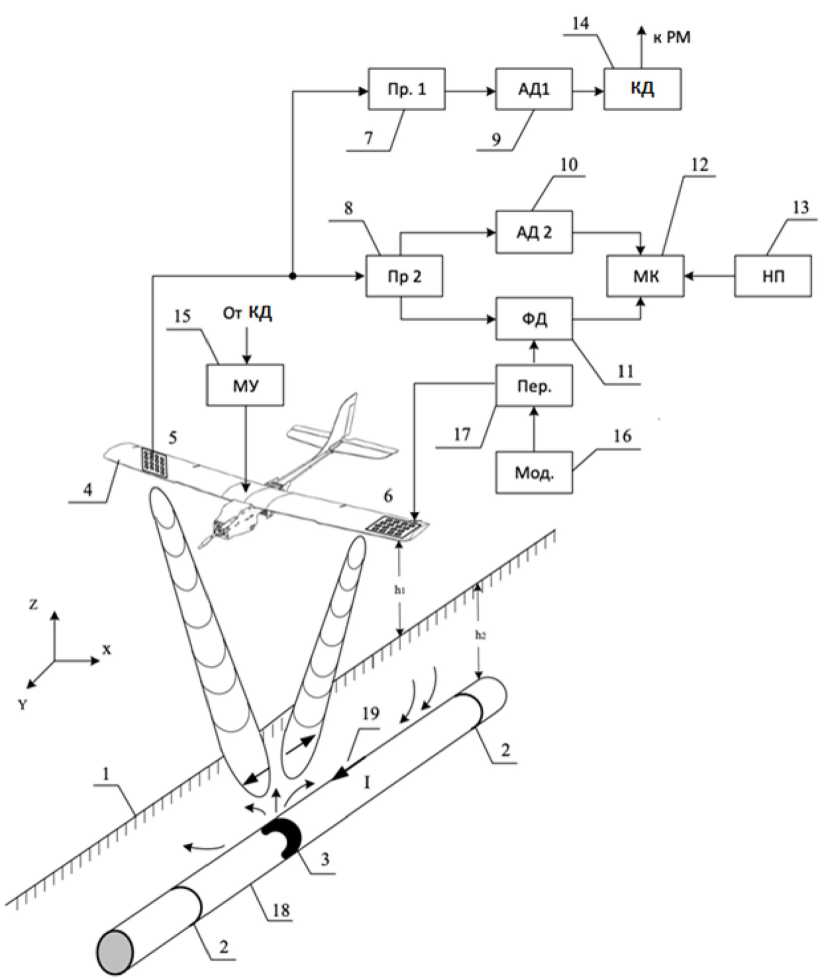

Рис. 2

Fig. 2

Для геопозиционирования передающая ФАР должна содержать в каждом её элементе два разнесенных между собой вибратора [7].

Передатчик радиометра излучает радиосигнал с поочередной коммутацией этих вибраторов.

Это создает в пространстве двухлучевую диаграмму направленности относительно оси положения трубопровода. Лишь на оси равносигнальной зоны амплитуды радиосигналов одинаковы, и любое смещение в сторону приведет к изменению соотношения амплитуд отраженных радиосигналов. Таким образом, вертикальные рули БПЛА направляют его полет вдоль оси положения трубопровода.

Амплитуда отраженного радиосигнала описывается как:

U(t) = Um eJ^M±FB)t sin(2nFk + (pk~), (7)

где ω = 2π f – радиальная частота; F в – частота вибраций трубы; Fk – частота коммутации.

После детектирования амплитудным демодулятором полосовой фильтр выделяет сигнал частоты коммутации Fk .

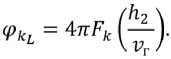

Глубина положения определяется через фазу сигнала этой частоты

Vk = My + d- (8)

где С – скорость распространения радиоволн в воздухе, v г – скорость распространения радиоволн в грунте.

При импульсной модуляции радиосигнала первый член этого уравнения определяется по запаздыванию радиосигнала в воздухе, а второй – по разности фаз, отраженных от трубы радиосигнала на частоте коммутации.

Частота коммутации определяется условием

4 = - > 2(4 + 4) , позволяющим снять неоднозначность фазовых измерений.

Так, при h 1 + h 2 = 21,5 м; λ k > 40 м, что соответствует частоте коммутации

-

3 IO8

-

4 = -^ «----« 10 МГц.

fe 4 40 4

Измеряемый фазовый сдвиг оценивается как:

(Pk = 4я 107 — ^ 1,9 рад ^ 114°.

Погрешность измерений глубины положения трубы определяется из уравнения

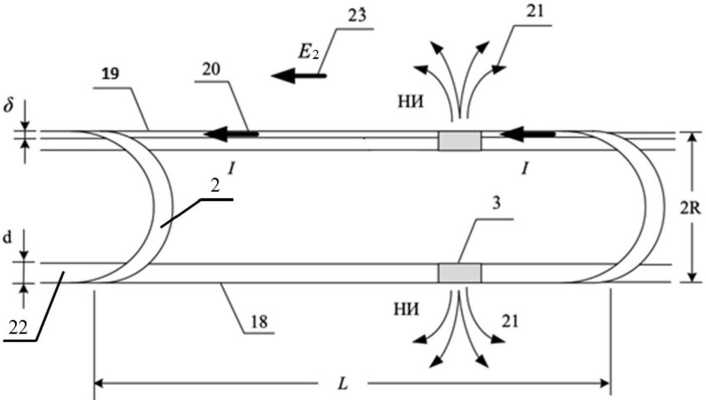

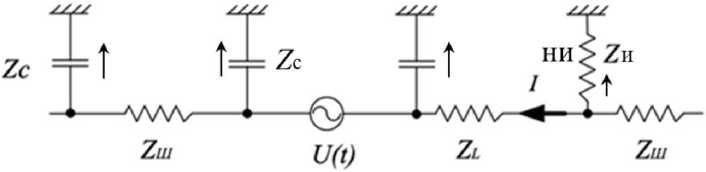

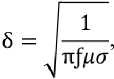

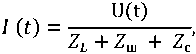

A 2nFk —. (10) Если принять оценку фазовых измерений в 1° (1/57 рад), то получим: Ah = ±0,03 м Более высокую величину погрешности даст учет вариаций скорости РРВ, зависящий от электропроводности грунта 4 = 1= , где £ « 5 ^ 10 – относительная диэлектрическая проницаемость в грунте. В этих пределах будет изменяться погрешность измерения высоты полета БПЛА. На рис. 3 изображена схема формирования отраженной от трубопровода электромагнитной волны РЛС, где: 18 – трубопровод; 22 – стенка трубы толщиной d; 19 – скин-слой ЭМ волны толщиной δ; 2 – сварные швы; 3 – нарушение изоляции; 20 – наведенный ток; 23 – поле передатчика; 21 – вытекающий ток через нарушенную изоляцию. На рис. 4 показана эквивалентная электрическая схема формирования тока в стенках трубы, наведенного электромагнитной волной РЛС, где: U(t) – наведенная в стенке трубы ЭДС; I – наведенный в трубе ток; ZШ и ZL соответственно электрическое сопротивление дефективного шва и скин-слоя электромагнитной волны в стенке трубы;Zc= —– ёмкостное сопротивле- ние изолирующей оболочки; НИ – место нарушения изоляции; ZИ – сопротивление изоляции. Физической основой метода является возбуждение продольного тока I в стенке трубы на глубине скин-слоя электромагнитной волны, излучаемой продольным широкополосным вибратором 6. Наведенный ток через емкость, образуемую стенкой трубы и изоляции, замыкается на грунт. Амплитуда этого тока определяется электрическим сопротивлением двух соседних сварных швов 2, и при нарушении их прочности это сопротивление существенно нарастает, – 808 – Рис. 3. Схема формирования отраженной от трубопровода электромагнитной волны РЛС Fig. 3. Schematic diagram of the formation of an electromagnetic wave reflected from a pipeline by a radar Рис. 4. Эквивалентная электрическая схема формирования тока в стенках трубы, наведенного электромагнитной волной РЛС Fig. 4. Equivalent electrical circuit for the formation of current in the walls of a pipe induced by an electromagnetic wave of a radar амплитуда принимаемого сигнала на входе приемника падает и смещается фаза. По появлению этого минимума микроконтроллер 12 регистрирует дефект, а результат его запоминается во флэш-память. При нарушении изоляции 3 через место контакта трубы с окружающим грунтом начинает вытекать ток, электромагнитное поле которого наводит ЭДС в поперечном приемном вибраторе 5, сигнал которого через приемник 8 поступает на второй амплитудный детектор 10 и фазовый детектор 11. Результат цифровой обработки в микроконтроллере 12 запоминается в бортовой флэш-памяти. Точка положения БПЛА в пространстве регистрируется бортовым навигационным приемником 13. Линия положения трубопровода определяется производной по времени огибающей группы сигналов. Линейный ток в стенках трубы, наведенный передающей антенной 5, распространяется в скин-слое электромагнитной волны глубиной где f – рабочая частота РЛС, σ – электропроводность материала трубы, μ – магнитная проницаемость материала трубы. Наведенный в стенках трубы ток определяется как: L 2nRLe где: ZL — – продольное электрическое сопротивление скин-слоя; CE = – суммар- 2nR6o d I 1 – тол- ^Ro ная емкость между стенками трубы и грунтом; d – толщина изоляции трубы; 6 = щина скин-слоя; σ – электропроводность железа; S - S X s0 – диэлектрическая проницаемость 1 - изоляции; £0 =77“ 10 -; P = P * Ho – диэлектрическая и магнитная проницаемость изо-ЗСп м ляции; д0 = 4nl0 7—. м 87Сим При величинах L=10 м; f = 3 × 108 Гц; к = 10; σ = 107 глубина скин-слоя составит м δ = 5 мкм, а продольное электросопротивление (ЭС) ZL = 6 × 10–3Ом. 7 Сим Если принять что ЭС сварного шва не отличается от ЭС железа, принятого как σ = 107 , м то при толщине шва а = 10–2 м его ЭС составит ZШ = 4 × 10–3 Ом. Емкостное сопротивление утечки тока на грунт через изоляцию трубы оценивается ZC = 1,5 × 10–3 Ом при общей емкости CE = 0,3 мкФ. Фазовый сдвиг наведенного в трубе тока определяется как: 5^ 22ш + ZL Изменение соотношения ZШ/ZL в результате деформации сварного шва отразится как по амплитуде, так и по фазе отраженной электромагнитной волны, а повреждение изоляции изменяет скачком параметр емкостного сопротивления ZC. Поскольку диаграмма направленности излучающей антенны имеет косинусоидальную форму и максимум амплитуды отраженного радиосигнала U(t) точно соответствует положению БПЛА над осью трубопровода, то любое отклонение влево или вправо приведет к ее уменьшению. По этой причине ось трубопровода отмечается минимумом производной радиосигнала dU(t) на участке между двумя точками положения. Бортовой микроконтроллер отметит эти изменения и внесет корректировку полета БПЛА. Наведенная в трубе ЭДС от излучения бортового передатчика РЛС оценивается через уравнение: Pr ат е аК'2 р =___________ где: P1 – мощность излучения РЛС; P2 – мощность сигнала РЛС, падающего на отрезок трубы длиной между сварными швами; σT = 2πRL – эффективная поверхность рассеивания трубы; ^2=VW– напряженность электромагнитного поля у поверхности трубы; Волновое сопротивление грунта: wr = -p== h = p = узол^. ЭДС, наведенная сигналом РЛС на стенки трубы: u(t) = E2(t)L; 4л h2 – коэффициент поглощения электромагнитной волны в окружающем грунте; – длина электромагнитной волны; И = ^ – скорость электромагнитной волны в грун- те; σГ – проводимость грунта; μ – магнитная проницаемость грунта; h2 – глубина положения трубы. На выходе РЛС мощность отраженного от трубы радиосигнала составит: , = ProT e~^SAQ 3 16^2(/i! + h2y Требуемая мощность излучения передатчика составит: Pi 16дРшя2(Л1 + h2)4e4afl2 °t ^a Q Здесь: Q = 4k — – коэффициент направленности действия полуволнового вибратора передающей антенны; σT – эффективная поверхность рассеивания радиоволны цилиндром трубы; рш = PT^f – мощность шума на входе приемника; k = 1,38 × 10–23 Дж/К – постоянная Больцмана; Pk =3000 К – температура шумов; SA – эффективная площадь антенны. Требуемое отношение сигнал/шум на входе приёмника определяется погрешностью измерения фазового сдвига, отражённого от трубы [6] _ 1 q ="^' где: hep = 2л/— (рад); f – несущая частота РЛС; δ – минимально регистрируемая амплитуда C вибрации; Cr = ^ – скорость распространения радиоволн в грунте; εГ – диэлектрическая проницаемость в грунте; C – скорость света. Принимая для численных расчётов следующие параметры: R = 0,5 м; f = 300 МГц; λ = 1 м; SA = 0,25 м2; Δf = 104 Гц; σT = 5 м2; ; e4αh2= 387; –5 4 h1 = 20 м; h2 = 1,5 м; Q = 3,14; δ = 10 мкм = 10–5 м; εГ = 9; Δφ = 2 × 104 рид, получим из (17) P1 = 0,4 Вт. Эта оценка мощности передатчика дана для узкополосного режима измерений [7]. Для электромагнитной развязки приемника РЛС возможна импульсная модуляция излучаемого радиосигнала в виде последовательности видеоимпульсов с длительностью τи = 3 мс и периодом повторения T = 200 мс, либо радиоимпульсов, вмещающих по времени 10 периодов несущей частоты, т.е. τи = 30 мс. Импульсная мощность передатчика в случае излучения видеоимпульса увеличится в 104 раз соответствующего спектральной линии 300 МГц. Р1И = 4 кВт. Диагностические параметры содержатся в радиосигнале, поступающем на вход приемника РЛС с мощностью: El Р = — 3 IV H3(t) = E2(t)Le2ah^ _ El где Ез – напряженность электрического поля в районе приемника РЛС, которая может быть определена через напряженность магнитного поля Hз(t), наведенного в трубе тока, где W = 377 Ом – волновое сопротивление воздуха. Если за счет дефекта сварного шва его электрическое сопротивление ZШ становится много больше величин ZL и ZC, то амплитуда отраженного от трубы сигнала и его фазовый сдвиг t9v _ uCZ, будут нести информацию о качестве шва. При нарушении изоляции через место повреждения возникнут токи утечки, ортогональные оси трубы. Это будет отмечено появлением на поперечном вибраторе приемной антенны параметров соответствующего сигнала, амплитуда и фаза которого дадут информацию о повреждении изоляции. Преимуществами заявленного способа перед внутритрубной дефектоскопией являются: 1. Высокая дальность и скорость обследования; 2. Низкая трудоемкость и скорость работ; 3. Получение дополнительных информационных параметров – повреждение изоляции и контроль линии положения трубопровода в пространстве. Ожидаемые характеристики системы дефектоскопии: 1. БПЛА самолетного типа с грузоподъемностью около 3 кг; 2. Высота полета 10–20 м; 3. Рабочая частота РЛС 300 МГц; 4. Мощность передатчика ˂1Вт. Выводы 1. Дистанционная радиолокационная диагностика магистральных трубопроводов с использованием беспилотных летательных аппаратов позволяет оперативно производить кон- 2. Для практического использования необходимо проведение экспериментальных работ на действующих магистралях.

Список литературы Физико-технические основы диагностики магистральных трубопроводов методом радиолокации

- Многосекционный внутритрубный магнитный дефектоскоп. Патент РФ № 117186 от 20.06.2012.

- Устройство внутритрубной дефектоскопии. Патент РФ № 161019 от 10.04.2016.

- Магнитный дефектоскоп для наружного контроля труб большого диаметра. Патент РФ № 75750 от 20.08.2008.

- Дмитриев А. В., Соколов В. Г., Березнёв А. В. Исследование параметра длины и продольной сжимающей силы по определению частот свободных колебаний подземных тонкостенных газопроводов большого диаметра. Интернет-журнал «Транспортные сооружения», 2019, 3, https://t-s.today/PDF/40SATS 319.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/40SATS 319.

- Дмитриев А. В. Исследование частоты свободных колебаний для трубопроводов с различными физико-механическими свойствами материала. Интернет-журнал «Транспортные сооружения», 2020, 1, https://t-s.today/PDF/04SATS 120.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI:10.15862/04SATS 120.

- Чмых М. К. Цифровая фазометрия. М.: Радиосвязь. 1993. 184.

- Шайдуров Г. Я. Способ радиолокации Патент РФ № 2797828 от 27.07.2022.