Физиологическая активность почв при разных уровнях нефтяного загрязнения

Автор: Каримуллин Ленар Камилович, Петров Андрей Михайлович, Вершинин Анатолий Андреевич, Шурмина Н.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Проблемы прикладной экологии

Статья в выпуске: 4-4 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается ферментативная и респираторная активность почвенных микробных сообществ разных типов почв Московской области, при различных уровнях загрязнения нефтяными углеводородами. Показано влияние уровня нефтяного загрязнения на физиологическую активность почвенных микробоценозов.

Нефть, нефтяное загрязнение, почва, каталаза, уреаза, протеаза, респираторная активность

Короткий адрес: https://sciup.org/148203959

IDR: 148203959 | УДК: 504.054

Текст научной статьи Физиологическая активность почв при разных уровнях нефтяного загрязнения

ряда экологических функций: трофической, санитарно-восстановительной и др. Ферменты системы «микроорганизмы – почва» играют важную роль в сохранении биохимического равновесия в почве при ее различных загрязнениях [4]. Благодаря ферментативной активности метаболизм почвы может оставаться стабильным, даже если условия окружающей среды неблагоприятны для жизнедеятельности микроорганизмов.

Изучение физиологической активности микробных сообществ может обеспечить наиболее полное, экологически безопасное и экономически обоснованное восстановление нефтезагрязненных почв в ходе проведения рекультивационных мероприятий и иных восстановительных работ. В связи с этим, целью данной работы являлось изучение ферментативной и респираторной активности почв при различном содержании нефти и продуктов ее трансформации.

Объектами исследований служили образцы подзолистой песчаной (П), дерново-подзолистой песчаной (ДПп.), дерново-подзолистой среднесуглинистой (ДПс.), серой лесной легкоглинистой (СЛ), аллювиальной луговой песчаной (АЛ), аллювиальной дерновой тяжелосуглинистой (АД) и торфяной (Т) почв Московской области (табл. 1). В качестве загрязненных использовались образцы нефтесодержащих почв, предварительно выдержанных в полевых условиях в течение 4-6 месяцев. Предельное содержание поллютанта в опытных образцах определялось свойствами использованных в работе чистых и загрязненных нефтью почв.

Подготовка проб к анализу осуществлялась по ГОСТ 29269-91 [5]. Определение суммарного содержания нефтепродуктов в почве проводили согласно ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 [6]. Опытные варианты почв с содержанием нефтепродуктов (НП) в интервале концентраций от 0,025 до 6,4-24,3 г/ кг готовились путем смешения весовым методом загрязненных нефтью и чистых образцов исследуемых почв. Контролем служила чистая почва.

Респираторную активность и коэффициент микробного дыхания (QR) при различных уровнях

Таблица 1. Характеристики чистых (контрольных) образцов изучаемых почв

|

и |

си |

И |

си |

S си |

1 |

си |

Гранулометрический состав (мм), % |

|||||||

|

ГП ГД о |

ГП о o' ГП ГД o' |

о o' гп О o' |

гп О О о о o' |

о о o' гп о о o' |

о о o' V |

о o' V |

||||||||

|

мг/100г |

% |

|||||||||||||

|

Подзолистая песчаная почва |

||||||||||||||

|

1,7 |

1,0 |

4,4 |

4,0 |

4,72 |

4,17 |

0,019 |

0,154 |

53,7 |

34,3 |

4,0 |

3,0 |

2,0 |

3,0 |

8,0 |

|

Аллювиальная луговая песчаная |

||||||||||||||

|

5,7 |

3,3 |

5,5 |

12,7 |

5,31 |

4,53 |

0,592 |

0,085 |

0,3 |

13,0 |

45,5 |

9,8 |

12,0 |

19,4 |

41,2 |

|

Дерново-подзолистая песчаная |

||||||||||||||

|

4,9 |

2,8 |

4,4 |

15,0 |

6,16 |

5,81 |

0,126 |

0,333 |

50,1 |

31,7 |

9,1 |

2,6 |

2,2 |

4,3 |

9,1 |

|

Дерново-подзолистая среднесуглинистая |

||||||||||||||

|

3,5 |

2,0 |

3,4 |

33,4 |

5,82 |

4,87 |

0,064 |

0,131 |

17,8 |

20,3 |

34,9 |

8,0 |

11,0 |

8,0 |

27,0 |

|

Аллювиальная дерновая тяжелосуглинистая |

||||||||||||||

|

4,1 |

2,4 |

25,2 |

44,9 |

6,26 |

5,82 |

0,656 |

0,189 |

69,2 |

14,5 |

8,3 |

1,5 |

3,0 |

3,5 |

8,0 |

|

Серая лесная легкосуглинистая |

||||||||||||||

|

2,7 |

1,6 |

10,9 |

31,1 |

5,77 |

5,04 |

0,504 |

0,168 |

1,0 |

11,0 |

53,4 |

8,5 |

10,5 |

15,5 |

34,6 |

|

Торфяная |

||||||||||||||

|

- |

- |

6,1 |

19,6 |

4,25 |

3,05 |

1,792 |

0,064 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

остаточного содержания нефтяных углеводородов в почве определяли по методу, описанному в работах [7-10]. Определение каталазной и протеазной активности почвы проводили согласно [11], уреазной по методу [12]. Активность каталазы выражали в мгН2О2/г почвы, протеазы в мкг аминокислот/г·сут., уреазы в мкг N/г·час. Полученные результаты обработаны статистически при помощи программы Microsoft Excel.

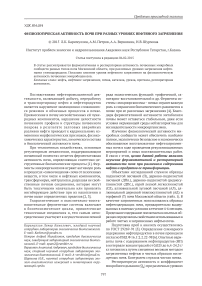

Ферментативная активность чистых (контрольных) образцов почв изменялась в широком диапазоне. Каталазная активность варьировала в пределах от 0,18 мг Н₂О₂/г в аллювиальной дерновой до 2,03 мг Н₂О₂/г в торфяной почвах, уреазная от 0,16 мкг N/г·час в подзолистой до 0,90 мкг N/г·час в аллювиальной луговой, а протеазная от 27,98 мкг аминокислот/г·сут. в подзолистой до 161,24 мкг аминокислот/г·сут. в аллювиальной дерновой почве.

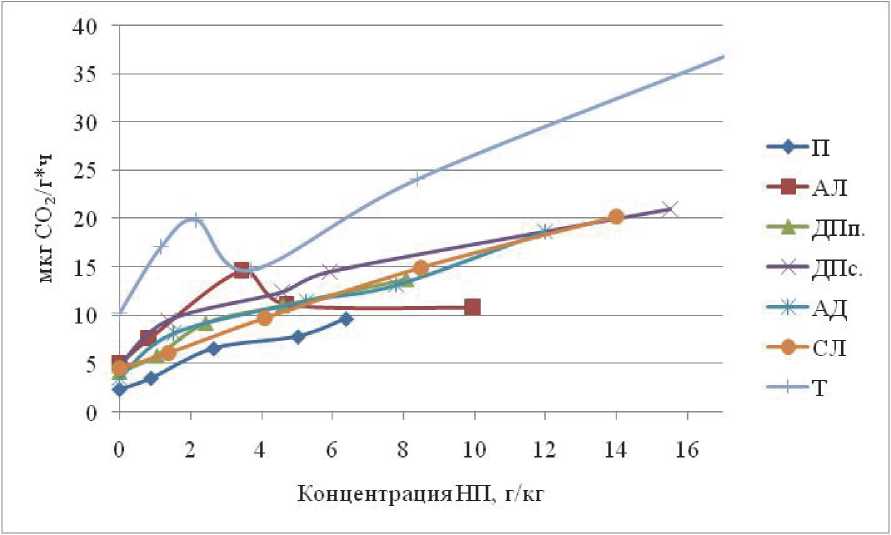

В проведенных экспериментах с дерново-подзолистой песчаной, серой лесной, аллювиальной дерновой, почвах при повышении концентрации НП отмечалась тенденция к росту каталазной активности (рис. 1). В опытных образцах дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы при увеличении содержания поллютанта до 5,9 г/кг наблюдался 1,2 кратный рост каталазной активности. Дальнейшее увеличение содержания НП в почве до 15,5 г/кг сопровождалось снижением активности фермента до контрольных значений, что согласуется с результатами Руденко [13].

В экспериментах с дерново-подзолистой песчаной и серой лесной почвами повышение концентрации НП до 1,1 и 1,4 г/кг соответственно, приводило к росту каталазной активности. При дальнейшем увеличении содержания поллютанта в данных почвах величина активности фермента менялась незначительно.

Аллювиальная дерновая почва характеризовалась ростом активности фермента при концентрациях НП до 7,8 г/кг. Дальнейшее увеличение содержания углеводородов в почве сопровождалось незначительным снижением процесса катализа окисления пероксида водорода. Однако и на максимально испытанных концентрациях загрязнителя уровень каталазной активности был в 5,3 раза выше контрольных значений.

Увеличение содержания НП в подзолистой песчаной почве до 0,9 г/кг вызывало 1,2-кратный рост каталазной активности, что является следствием стимулирующего действия углеводородов, использующихся в качестве субстрата, на бедных органикой почвах [14]. 1,6-кратное ингибирование ферментативной активности зарегистрировано при увеличении содержания поллютанта в подзолистой почве до 6,4 г/кг, 3-кратное снижение зафиксировано в аллювиальной луговой почве при увеличении содержания поллютанта до 9,9 г/кг.

Рис. 1. Каталазная активность почв при разных уровнях нефтяного загрязнения

Из изученных, наиболее чувствительным к присутствию н-алканов, являлось микробное сообщество торфяной почвы. Концентрации НП в торфяной почве выше 1,2 г/кг служили причиной ингибирования фермента каталазы, которая в варианте, содержавшем 17,4 г/кг поллютанта, была в 27,6 раз ниже, чем в контроле. При дальнейшем увеличении содержания НП в торфяной почве до 24,3 г/кг активность каталазы повышалась, но не достигала значений характерных для чистых почв.

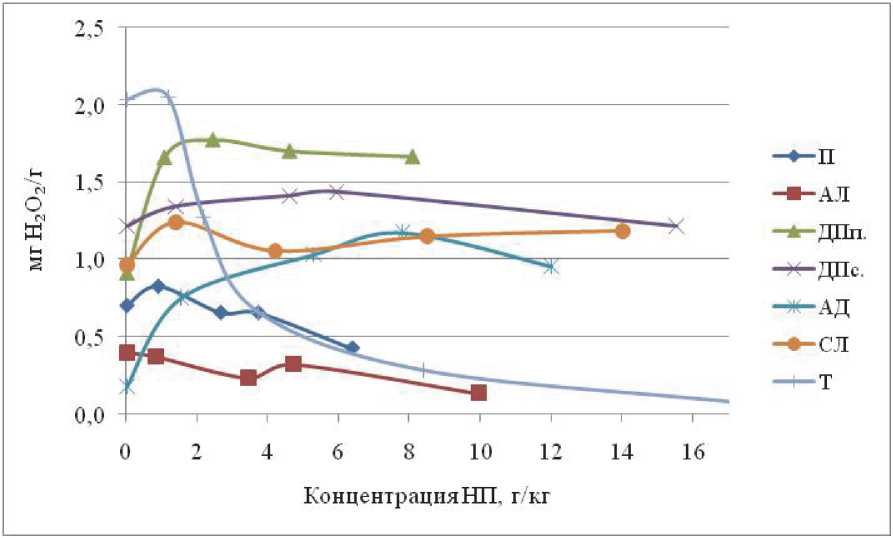

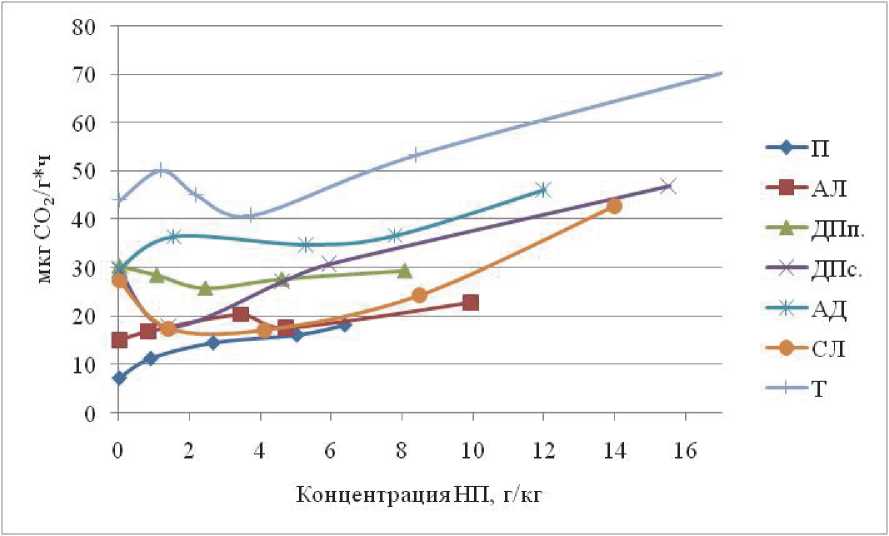

Уровень активности гидролиза мочевины до диоксида углерода и аммиака, в исследованных почвах варьировал в широких пределах в зависимости от содержания в них нормальных углеводородов. Уреазная активность в подзолистой и торфяной почвах, при увеличении содержания НП, характеризовалась прямо-пропорциональным ростом, а в аллювиальной луговой, при всех испытанных концентраций была на уровне контрольных значений (рис. 2.).

В экспериментах с серой лесной и дерновоподзолистой среднесуглинистой почвами при концентрациях поллютанта до 4,2 и 4,6 г/кг уреазная активность была ниже, чем в контрольных ва-

Рис. 2. Уреазная активность почв при разных уровнях нефтяного загрязнения

риантах. Дальнейшее повышение концентрации НП в почве приводило к росту ферментативной активности до значений в 2,0 и 1,3 раза превышающих активность чистых почв.

Концентрации поллютанта в 2,5 г/кг и 7,8 г/кг явились предельными, при которых наблюдался рост уреазной активности в дерново-подзолистой песчаной и аллювиальной дерновой почве. Дальнейшее повышение содержания НП в почве активность фермента снижалась, однако и при максимально испытанных концентрациях была выше, чем в контрольных образцах.

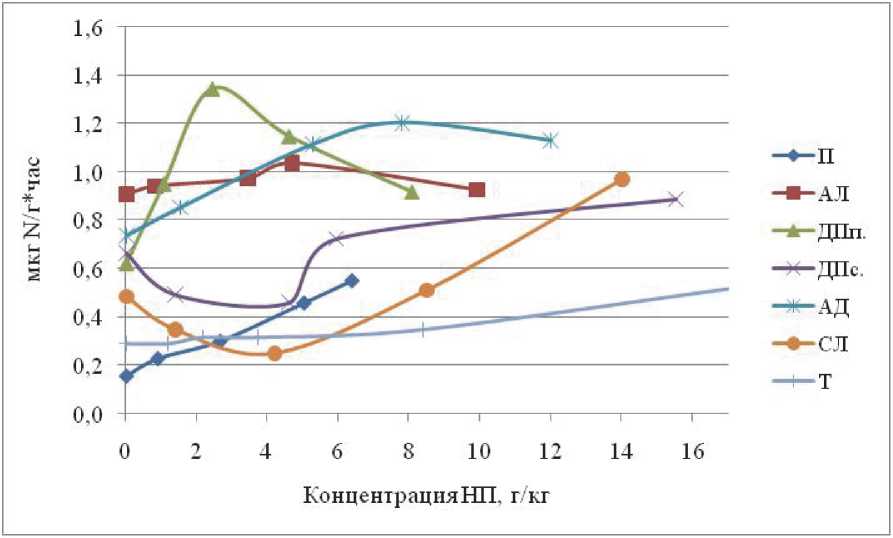

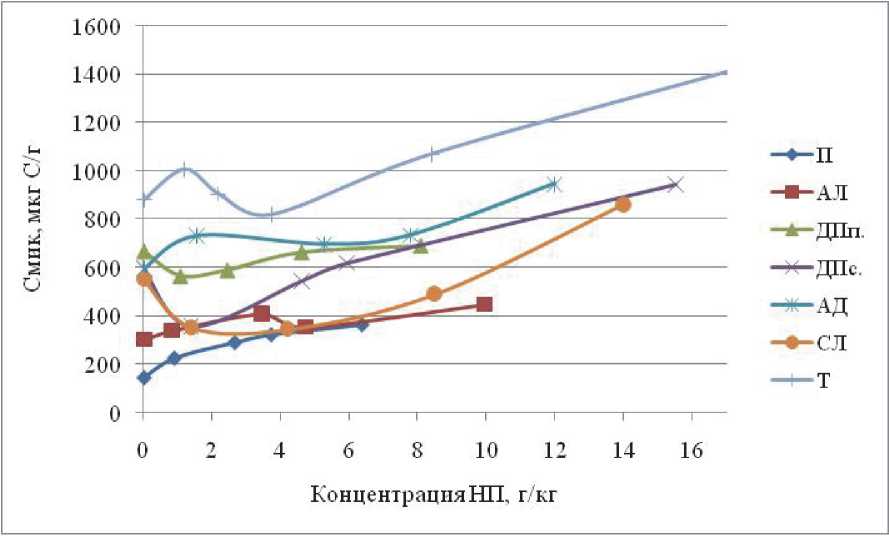

Увеличение содержания НП в подзолистой, дерново-подзолистой среднесуглинистой, серой лесной почвах, аллювиальной луговой и аллювиальной дерновой сопровождалось ростом протеазной активности, уровень которой определялся типом почвы. В дерново-подзолистой песчаной почве активность фермента в испытанном диапазоне поллютанта варьировала на уровне контрольных значений (рис. 3.). Высокая концентрация пигментов в экстракте из торфяной почвы искажала результаты колориметрического анализа, что не позволило определить протеазную активность данной почвы.

Параллельно с определением ферментативных свойств, были проанализированы параметры дыхательной активности почв: скорость базального дыхания (Vбазал.), скорость субстрат-индуцирован-ного дыхания (VCИД), содержание углерода микробной биомассы (СМИК) и коэффициент микробного дыхания (QR). Данные показатели являются значимыми эколого-физиологическими индикаторами, отражающими состояние почв и потенциал почвенного микробного сообщества [8, 9].

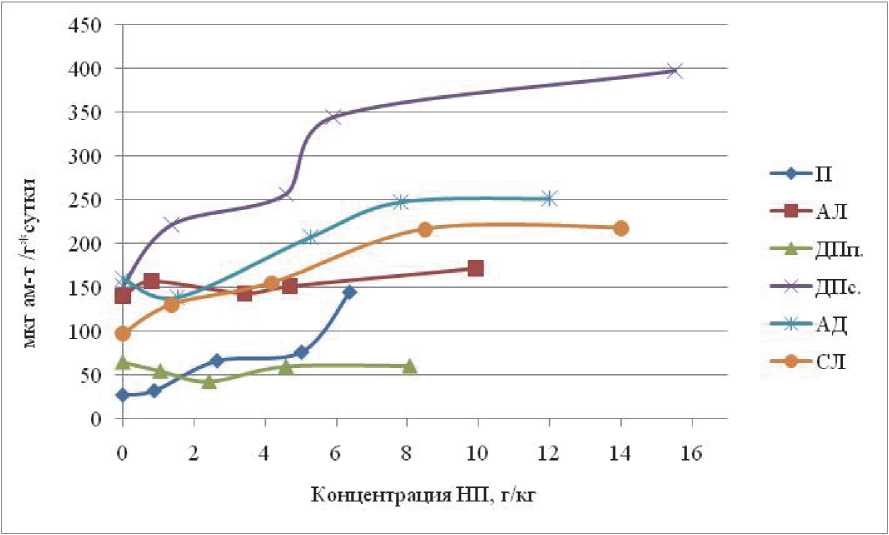

Скорость базального дыхания отражает интенсивность минерализации органического вещества в почве. Темп разложения НП определялся типом почв. В большинстве почв увеличение концентрации НП сопровождалось возрастанием значений Vбазал. Исключением являлась аллювиальная луговая почва, в которой при содержании НП выше 3,5 г/кг наблюдалось замедление эмиссии СО2. Однако и в этом случае скорость Vбазал. была выше, чем в незагрязненной почве (рис. 4.). Интенсивность деструкции НП изученных почв возрастала в следующем ряду: подзолистая супесчаная → серая лесная легкосуглинистая → аллювиальная луговая супесчаная → дерново-подзолистая супесчаная → аллювиальная дерновая тяжелосуглинистая → дерново-подзолистая среднесуглинистая → торфяная. Во всех типах почв в изученном диапазоне концентраций НП по уровню респираторной активности не выявлено ингибируюшее действие загрязнителя на сообщество почвенных микроорганизмов. Величина Vбазал загрязненных почв во всех случаях превосходила соответствующие показатели контрольных почв.

Субстрат-индуцированное дыхание широко применяется для определения активной «живой» микробной массы почв. Значения VCИД незагрязненных почв располагалась в диапазоне 7,15 (подзолистая) – 43,85 (торфяная) мкг СО2/г·час. Нефтяное загрязнение различным образом влияло на VCИД исследуемых почв. Выявлено стимулирующее действие НП на величину VCИД подзолистой, аллювиальной луговой, аллювиальной дерновой и торфяной почв (VCИД увеличивалась в 1,5-2,6 раза по сравнению с контрольными почвами). В

Рис. 3. Протеазная активность почв при разных уровнях нефтяного загрязнения

Рис. 4. Базальное дыхание почв при разных уровнях нефтяного загрязнения

низких и средних концентрациях НП оказывали ингибирующее действие на активность микрофлоры дерново-подзолистой среднесуглинистой и серой лесной почв. Однако, при этом, высокие концентрации загрязнителя стимулировали VCИД данных почв. Интенсивность VCИД дерново-подзолистой песчаной почвы практически не зависела от концентрации НП (рис. 5).

Содержание углерода микробной массы указывает на потенциал почвенного микробного сообщества. Согласно полученным данным, содержание СМИК в чистых почвах варьировало от

170 мкг С/г в подзолистой до 875 мкг С/г в торфяной почвах. Проведенные расчеты показали, что внесение дополнительного органического субстрата практически не влияло на концентрацию СМИК в дерново-подзолистой песчаной почве. Подзолистая, дерново-подзолистая среднесуглинистая, аллювиальная луговая, аллювиальная дерновая почвы отвечали увеличением содержания углерода микробной массы на повышение концентрации поллютанта в почвах. В торфяной почве СМИК пропорционально возрастало только при концентрациях НП 8,4 г/кг и выше (рис. 6.).

Рис. 5. Субстрат-индуцированное дыхание почв при разных уровнях нефтяного загрязнения

Рис. 6. Содержание углерода микробной биомассы в почвах при разных уровнях нефтяного загрязнения

Значения коэффициента микробного дыхания чистых почв изменялись в интервале от 0,14 до 0,33, что указывает на их относительное благополучное состояние. Почвы по-разному реагировали на внесение поллютанта в опытные образцы. Разбалансировка биохимических процессов в присутствии н-алканов приводила к увеличению значений QR до 0,4 и выше в аллювиальной луговой почве при концентрации НП 0,8 г/кг, дерново-подзолистой среднесуглинистой 1,4 г/кг, дерново-подзолистой песчаной 2,4 г/ кг, подзолистой 2,7 г/кг, серой лесной 4,1 г/кг, торфяной почве 8,4 г/кг и аллювиальной дерновой 12,0 г/кг (табл. 2.). Представленные данные указывают на низкую устойчивость микробного пула аллювиальной луговой почвы к изучаемым токсикантам.

Результаты биохимических исследований нефтезагрязненных почв показывают, что для большинства изученных почв в испытанных диапазонах концентраций поллютанта не наблюдается ингибирование каталазной, уреазной и протеазной активности. В дерново-подзолистой песчаной и среднесуглинистой, серой лесной, ал- лювиальной дерновой почвах был отмечен рост ферментативной активности почвенных микробных сообществ при увеличении содержания НП. Микробоценозы аллювиальной луговой и торфяной почв оказались чувствительны к присутствию НП и характеризовались снижением активности при увеличении концентрации поллютанта.

Экспериментальные данные по респираторной активности указывают на низкую устойчивость микробного пула аллювиальной луговой почвы к присутствующим в почвах нефтяным компонентам.

Полученные результаты позволяют оценить активность почвенного сообщества, его способность к самовосстановлению и направлены на разработку мероприятий по рекультивации нефтезагрязненных почв, позволяющих сократить сроки возврата земель в хозяйственный оборот.

Проведенные эксперименты показали, что физиологическая активность почвенных микробных сообществ серой лесной, аллювиальной дерновой, дерново-подзолистой песчаной и среднесуглинистой почв сохраняется при достаточно высоких концентрациях нефтяных загрязнений.

Таблица 2. Значения коэффициента микробного дыхания в зависимости от концентрации нефтепродуктов в почве

|

п |

АЛ |

ДПп. |

ДПс. |

АД |

СЛ |

Т |

|||||||

|

нп, г/кг |

Q R |

нп, г/кг |

Q R |

нп, г/кг |

Q R |

нп, г/кг |

Q R |

нп, г/кг |

Q R |

нп, г/кг |

Q R |

нп, г/кг |

Q R |

|

0,025 |

0,33 |

0,025 |

0,33 |

0,025 |

0,14 |

0,025 |

0,16 |

0,025 |

0,12 |

0,025 |

0,17 |

0,025 |

0,23 |

|

0,91 |

0,31 |

0,84 |

0,45 |

1,08 |

0,21 |

1,40 |

0,54 |

1,56 |

0,22 |

1,40 |

0,35 |

1,19 |

0,34 |

|

2,67 |

0,46 |

3,46 |

0,72 |

2,45 |

0,36 |

4,61 |

0,46 |

5,29 |

0,33 |

4,21 |

0,57 |

2,19 |

0,44 |

|

3,73 |

0,49 |

4,72 |

0,63 |

4,61 |

0,40 |

5,94 |

0,47 |

7,81 |

0,36 |

8,50 |

0,61 |

3,73 |

0,36 |

|

6,38 |

0,53 |

9,94 |

0,49 |

8,08 |

0,47 |

15,52 |

0,45 |

12,00 |

0,40 |

14,00 |

0,47 |

8,41 |

0,45 |

Список литературы Физиологическая активность почв при разных уровнях нефтяного загрязнения

- Хазиев, Ф.Х. Системно-экологический анализ ферментативной активности почв/Ф.Х. Хазиев. -М.: Наука, 1982. 204 с.

- Розанов, Б.Г. Морфология почв/Б.Г. Розанов. -М.: Изд-во МГУ, 1983. 217 с.

- Солнцева, Н.П. Геохимическая трансформация дерново-подзолистых почв под влиянием потоков высокоминерализованных сточных и пластовых вод/Н.П. Солнцева//Техногенные потоки вещества в ландшафтах и состояние экосистем. М.: Наука,1981.

- Халимов, Э.М. Экологические и микробиологические аспекты повреждающего действия нефти на свойства почвы: Вестник Моск. ун-та. Сер.17./С.В. Левин, В.С. Гузев//Почвоведение. 1996. №2. С. 59-64.

- ГОСТ 29269-91. Почвы. Общие требования к проведению анализов.

- ПНД Ф 16.1:2.2.22-98. Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в минеральных, органогенных, органо-минеральных почвах и донных отложениях методом ИК-спектрометрии.

- Anderson T.-H. The metabolic quotient for CO2 (q CO2) as a specific activity parameter to assess the effect of environmental conditions, such as pH, on the microbial biomass of forest soils/T.-H. Anderson K.H. Domsch//Soil Biol. Biochem. 1993. V.25, №3. Р.393-395.

- Благодатская Е.В., Ананьева Н.Д., Мякшина Т.Н. Характеристика состояния микробного сообщества почвы по величине метаболического коэффициента//Почвоведение. 1995. №2. С.205-210.

- Ананьева Н.Д., Хакимов Ф.И., Деева Н.Ф., Сусьян Е.А. Влияние полихлорированных бифенилов на микробную биомассу и дыхание серой лесной почвы//Почвоведение. 2005. №7. С.871-876.

- Петров А.М., Зайнулгабидинов Э.Р., Шагидуллин Р.Р., Иванов Д.В., Кузнецова Т.В., Каримуллин Л.К. Разработка нормативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах для земель лесного фонда Республики Татарстан//Вестник Казанского технологического университета. 2013. Т. 16. № 20. С. 265-270.

- Кацнельсон Р.С., Ершов В.В.//Микробиология. 1958. Т.27. №1. С. 82-88.

- Хазиев Ф.Х. Методы почвенной энзимологии. М.: Наука, 2005. 252 с.

- Руденко Е.Ю. Влияние отработанного кизельгура на биологическую активность нефтезагрязненной черноземной почвы//Известия Самарского научного центра РАН. 2011. Т. 13. № 1 (1). С. 216-222.

- Гайворонский В.Г. Оценка устойчивости почв юга России к загрязнению мазутом по биологическим показателям (в условиях модельного эксперимента): Автореф. дисc. … канд. биол. наук. Ростов-на-Дону, 2009. 23 с.