Физиологическая характеристика опорно-двигательного аппарата и функций сердечно-сосудистой системы у профессиональных штангистов 22 - 35 лет

Автор: Тимофеев Сергей Сергеевич, Рыжов Анатолий Яковлевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 7, 2008 года.

Бесплатный доступ

В период 22-35 лет у профессиональных тяжелоатлетов специфическая силовая тренировка осуществляется на фоне функционально перестроенного нервно-мышечного аппарата, способствуя дальнейшему росту силовых показателей и ряда антропометрических данных, превосходящих таковые у физически нетренированных мужчин аналогичного возраста. Расхождение же весоростовых показателей свидетельствует о завершенном профотборе тяжелоатлетов, рост которых соответствует своеобразному «стандарту» оптимального проявления профессиональных двигательных и технических качеств. Сформировавшееся еще у юных тяжелоатлетов «спортивное сердце» в период возрастной зрелости и экстремальных физических нагрузок функционирует в оптимальном, физиологически экономном режиме, о чем свидетельствуют существенно (Р

Антропометрические данные, системная гемодинамика, экономизация функций, тренировочные нагрузки, "спортивное сердце"

Короткий адрес: https://sciup.org/146116139

IDR: 146116139 | УДК: 612,4:612.452:

Текст научной статьи Физиологическая характеристика опорно-двигательного аппарата и функций сердечно-сосудистой системы у профессиональных штангистов 22 - 35 лет

Исследуемый возрастной диапазон может быть отнесен к первому периоду зрелого возраста, характеризующегося полным становлением центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной системы и гомеостатических функций [3]. Именно в данный период на основе оптимального состояния организма у человека отмечается наивысшая умственная и физическая работоспособность, а в профессиональной спортивной деятельности – максимальная результативность. В это время, как правило, наиболее типично проявление способности человека действовать в экстремальных ситуациях с использованием резервных возможностей организма [1; 2]. Естественно, наивысшего совершенства достигают и приспособительные реакции организма, обеспечивающие адаптацию человека к факторам окружающей среды и формам социальной деятельности. При этом следует исходить из того, что адаптация – это постепенно развивающийся процесс расширения сферы деятельности человека в меняющихся условиях среды, труда и быта на основе повышения резистентности физиологически нормального организма к этиопатогене-тическим факторам. Поскольку физическая нагрузка представляет собой наиболее естественную и древнюю форму воздействия на организм животных и человека, механизмы адаптации к ней исходят из представлений о земной гравитации как постоянном и неизбывном поле, согласно определению А.А.Ухтомского [9]. Это касается прежде всего силовых нагрузок, обусловленных различными формами подъема тяжестей как атрибута жизнедеятельности в глубокой древности, а также как одного из показателей физического, профессионально – трудового и эстетического совершенства современного человека.

Адаптация человеческого организма к силовым нагрузкам заключается в том, что тренированный человек, во-первых, способен выполнять работу, являю- щуюся для нетренированных людей суперэкстремальной, во-вторых, данная деятельность тренированного человека осуществляется на основе экономизации функций, характерной как для активности, так и для состояния относительного покоя [10 – 12]. Для исследуемого периода возрастного развития человека, профессионально занимающегося силовыми упражнениями, наиболее характерна уравновешенность возбудительно-тормозных процессов в ЦНС, максимально совершенное формирование в ходе упражнений содружественных отношений между центрами, повышенная различительная способность анализаторных систем. К перечисленным качествам следует отнести также повышенную пластичность коры больших полушарий головного мозга, способную к формированию стойких условно-рефлекторных связей на базе оптимального взаимодействия обеих сигнальных систем, а также наиболее совершенную координацию двигательных и вегетативных функций, особенно в процессе выполнения физических упражнений различного характера и сложности.

Цель данной работы – исследование двигательных функций и показателей системной гемодинамики с учетом антропометрических параметров у мужчин 22–35 лет, подвергающихся экстремальным силовым нагрузкам, профессионально занимающихся тяжелой атлетикой.

Методика . В исследованиях в качестве испытуемых приняли участие 33 мужчины, занимающихся тяжелой атлетикой от 5 до 14 лет (экспериментальная группа). Из них 7 человек – перворазрядники, 9 – кандидаты в мастера спорта, 14 – мастера спорта, 3 человека – мастера спорта международного класса. Данные спортсмены занимались тренировками 6 раз в неделю по 2 часа (120 мин), а некоторые 2 раза в день по 2 часа (240 мин.) на учебных сборах Сборной России. Целью их спортивных занятий было достижение и превышение стандартных нормативов поднятия тяжестей, стремление занять достойное место в сборной команде России и, наконец, продолжать заниматься тяжелой атлетикой на профессиональной основе максимально длительный срок.

Программа исследований включала выкопировывание тестовых результатов из медицинских карточек тяжелоатлетов в Тверском областном физкультурном диспансере, а также антропометрические исследования, направленные на определение вариантов состава тела [11]. Проводились исследования в условиях областного физкультурного диспансера перед участием в соревнованиях, а также снимались данные индивидуального опроса атлетов об их субъективной оценке собственного самочувствия и отношении к тренировочным занятиям. Испытуемые контрольной группы в количестве 24 мужчин аналогичной возрастной категории занимались физическими упражнениями типа ОФП нерегулярно, но вели нормальный образ жизни и были определены в процессе медосмотров как практически здоровые люди.

Рост и масса тела испытуемых измерялись на весах К-9 с встроенным ростомером, окружности плеча, бедра и голени измерялись стандартными методами специально маркированной лентой. Сила кистей рук и становая сила измерялись динамометром ДРП-120 и ДС 250. Систолическое (СД) и диастолическое (ДД) артериальное давление (АД), а также частота сердечных сокращений (ЧСС) регистрировались при помощи прибора ИА–767 в стандартном положении испытуемых сидя.

Результаты и их обсуждение . Рабочее время на тренировочном занятии, направленное на развитие основных двигательных качеств, в обобщенной характеристике распределялось следующим образом:

-

1) развитие быстроты – 5% (6 мин);

-

2) развитие выносливости – 10% (12 мин);

-

3) развитие координации движений – 20% (24 мин);

-

4) развитие силы – 60% (72 мин);

-

5) развитие гибкости позвоночника и подвижности в суставах – 5% (6 мин). Для развития быстроты применялись адекватно дозированные упражнения:

-

1) бег на 30 м в максимальном темпе;

-

2) прыжки в длину и высоту с места.

Для развития выносливости стандартно использовались спортивные игры: баскетбол, гандбол, медленный бег до 2000 м, а также упражнения со штангой на увеличенное количество подъемов в одном подходе.

Развитие координации движений целенаправленно включало классические упражнения со штангой (рывок и толчок).

Для развития силы использовались специально-вспомогательные упражнения:

-

1) жимы штанги лежа, стоя, сидя;

-

2) тяги штанги: рывковые, толчковые, стоя на возвышении с подставок (плинтов);

-

3) наклоны со штангой в руках и на плечах;

-

4) приседания со штангой на плечах и груди.

Для развития гибкости позвоночника и суставной подвижности применялись упражнения из акробатики и спортивной гимнастики.

Результаты заносились в компьютер и использовались в качестве постоянного мониторинга.

Следует отметить, что данные возраста экспериментальной и контрольной групп практически не различаются, хотя рост испытуемых контрольной группы статистически достоверно (P<0,01) превышает рост тяжелоатлетов, тогда как масса тела у последних несколько выше, по сравнению с таковой в контрольной группе. Окружность правого плеча у тяжелоатлетов статистически достоверно (Р<0,01) больше, нежели у контрольных испытуемых, окружности бедра и голени существенно не различаются (таблица). По всем силовым показателям испытуемые экспериментальной группы статистически достоверно (Р<0,01) превосходят контрольных испытуемых, что вполне естественно и не нуждается в специальной аргументации (таблица).

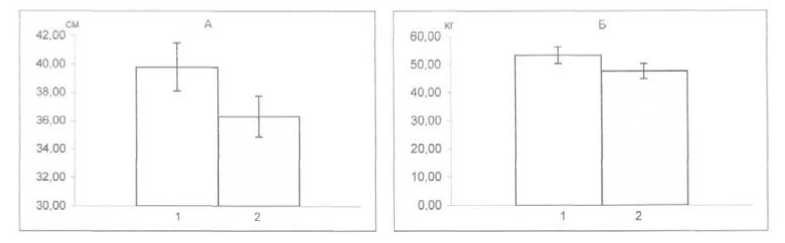

Как следует из таблицы, параметры системной гемодинамики тяжелоатлетов демонстрируют явную экономизацию функций, о чем свидетельствуют более редкий пульс (Р<0,01), а также более низкое СД (Р<0,01) и ДД (Р<0,01). Субъективное отношение испытуемых к используемым в тренировках силовым нагрузкам достаточно индивидуально и характеризует их профессиональную спортивную зрелость, поскольку касается вопросов чисто методического плана, направленных на совершенствование и оптимизацию тренировочных циклов. Это позволяет считать, что мы имеем дело с различными формами «самокоррекции» нагрузок, уровней напряжения и функционального состояния организма по принципу «адаптации тренировки», сформулированному в свое время Т.Г. Дичевым и К.Е. Тарасовым [6].

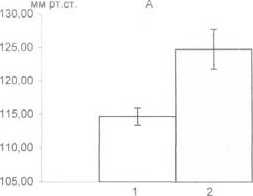

При анализе уровней системного АД у лиц, занимающихся тяжелой атлетикой и подвергающихся существенным физическим нагрузкам, случаев артериальной гипертензии (по данным ВОЗ) не обнаружено. Этот факт мы также расцениваем как вполне благоприятный, особенно если учесть наличие в контрольной группе одного случая явно повышенного АД (150/85 мм рт.ст.) и шести случаев состояний, пограничных с систолической гипертензией, когда АД составило 130–135 мм рт.ст. при ДД, равном 75–80 мм рт.ст. В целом же, согласно дисперсионному анализу данных, фактор возраста (по критерию Фишера) в статистическом «разбросе» уровней систолического артериального давления как у экспериментальных, так и у контрольных испытуемых практически не выражен. Это дает основание считать, что, в отличие от предыдущего возрастного (юношеского) периода, в котором у контрольных испытуемых были зарегистрированы случаи так называемой «ювенальной гипертензии», исследуемый нами в данный момент возраст характеризуется достаточно стабильным нормотоническим уровнем системного АД у контрольных испытуемых, равным 124,8±1,5 / 75,4±0,9 мм рт. ст., и у экспериментальных – 115,3±0,6 / 70,8±1,7 мм рт. ст. На этом фоне еще более отчетливо проявляется позитивное воздействие экстре- мальных силовых нагрузок на сердечно-сосудистую систему профессиональных тяжелоатлетов (таблица).

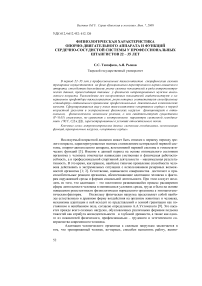

Проводя сравнительный анализ таких «глобальных» морфо-функциональных параметров, как масса тела испытуемых и их становая сила, мы исходили из положения о том, что последняя обусловлена напряжением наибольших мышечных массивов. Если у профессиональных тяжелоатлетов вес тела составляет в основном мышечная масса, то у нетренированных людей доля ее существенно ниже, так же как меньше и становая сила (рис.1).

Следовательно, у лиц экспериментальной группы связь между массой тела и становой силой должна особенно проявляться и находить свое количественное выражение, тогда как у физически нетренированных людей такой связи может и не быть. Это в определенной мере подтверждается данными корреляционного анализа, поскольку у профессиональных тяжелоатлетов коэффициент корреляции (r) между массой тела и становой силой составляет 0,573, Р<0,01, а у контрольных испытуемых – всего 0,211, Р>0,05. Анализ причинно-следственных составляющих данной связи выявляет коэффициент детерминации в первом случае, равный 32,8%, во втором – 4,5%, что в какой-то степени соответствует аналогичной разнице в показателях становой силы испытуемых (рис.1).

Результаты исследуемых показателей (X+m) у мужчин 22-35 лет, занимающихся силовыми упражнениями (А) и физически не тренированных (Б). Р – показатель статической достоверности различий

|

Возраст, лет |

Рост, см |

Вес, кг |

Окружности, см |

Показатели силы, кг |

ЧСС, уд/мин |

АД, мм рт.ст. |

|||||||

|

плечо |

бедро |

голень |

правая кисть |

левая кисть |

Становая сила |

СД |

ДД |

||||||

|

А |

X |

27,58 |

169,24 |

79,91 |

42 |

59,15 |

41,21 |

64,52 |

63,7 |

253,33 |

68,79 |

115,3 |

70,76 |

|

m |

0,55 |

1,02 |

1,7 |

0,42 |

0,81 |

0,47 |

1,36 |

1,36 |

6,8 |

0,64 |

0,64 |

1,72 |

|

|

Б |

X |

27,04 |

179,63 |

76,08 |

36,29 |

54,17 |

36 |

48,42 |

46,88 |

118,33 |

73,63 |

126,46 |

75,83 |

|

m |

0,55 |

1,4 |

1,61 |

0,64 |

0,64 |

0,51 |

1,27 |

1,27 |

2,12 |

0,34 |

1,49 |

0,85 |

|

|

P |

P<0,01 |

P>0,01 |

P>0,01 |

P<0,01 |

P<0,01 |

P<0,01 |

P<0,01 |

P<0,01 |

P<0,01 |

||||

Рис.1. Показатели массы тела (А) и становой силы (Б) у мужчин 22-35 лет, физически тренированных (1) и контрольных испытуемых (2)

Таким образом, обнаруженное у нетренированных испытуемых снижение роли массы тела в проявлении становой силы по мере возраста в данный момент не находит обоснованных объяснений и требует дальнейших исследований в возрастно-стажевом аспекте. Данные тренировочного стажа действительно положительно коррелируют с показателями становой силы (r=0,602; P<0,001), что, естественно, подтверждает факт позитивного воздействия спортивной тренировки на силовые показатели при прочих равных условиях.

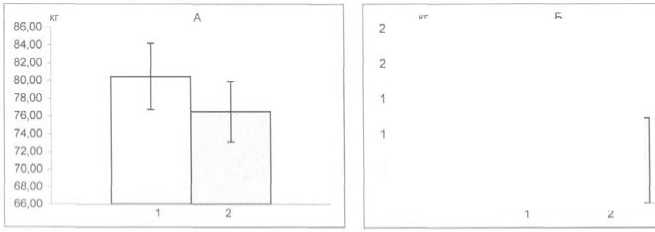

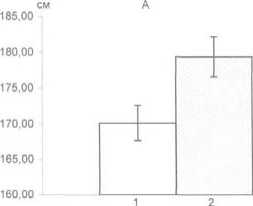

Анализ соотношений между проявлением мышечной силы и объемными характеристиками верхних конечностей мы начинали со сравнения окружности плеча, которая у тяжелоатлетов статистически достоверно (Р<0,05) превышает таковую у физически нетренированных испытуемых. Не случайно, что и показатели силы кисти у тяжелоатлетов статистически достоверно (Р<0,05) выше, нежели у контрольных испытуемых (рис.2), а выявленная линейная корреляция между показателями окружности правого плеча и силы правой кисти у спортсменов составляет 0,786; Р<0,01, тогда как у лиц, физически не тренированных, она равна 0,619; Р<0,01 при соответствующих коэффициентах детерминации 59,0% и 38,3%.

Рис. 2. Показатели окружности плеча (А) и силы кисти правой руки (Б) у мужчин 22-35 лет, физически тренированных (1) и контрольных испытуемых (2)

В данной ситуации, естественно, нельзя сбрасывать со счета вопрос о превышении мышечной массы верхней конечности у физически тренированных молодых тяжелоатлетов и роли целенаправленной силовой их подготовки [10;16]. Корреляционный анализ окружности правого плеча и силы правой кисти показывает, что у тяжелоатлетов связь данных показателей (r=0,786; Р<0,01) несколько теснее аналогичной связи физически нетренированных испытуемых (r=0,619; P<0,01). Коэффициент детерминации данной связи у юных тяжелоатлетов равен 62,0%, а у физически нетренированных 38,3%, что количественно доказывает преимущественную роль мышечной массы у молодых тяжелоатлетов. Побочные же факторы, влияющие на силовые показатели кисти правой руки, превышают 50% у физически не тренированных испытуемых, что подтверждает данное предположение. Об этом, по всей вероятности, можно судить и по связи окружности правого плеча с силой кисти левой руки у тяжелоатлетов (0,816) и лиц контрольной группы (0,596).

Следует также отметить, что данные измерений бедра и голени тяжелоатлетов статистически достоверно (Р<0,01) коррелируют с данными становой силы (r=0,698; и 0,634), тогда как у контрольных испытуемых аналогичных связей не обнаружено (Р>0,05). На этом основании можно с достаточной долей уверенности утверждать о важном значении мускулатуры ног в развитии становой силы тяжелоатлетов, что вполне естественно, если учесть ведущую роль нижних конечностей в выполнении движений современного атлетического двоеборья, а также пауэрлифтинга и других видов тяжелоатлетического спорта.

Вопрос о роли длины тела испытуемых в проявлении «объемных» качеств скелетной мускулатуры типа становой силы [12; 13] в проводимых нами исследованиях не имеет значения в связи с тем, что линейной связи данных параметров у испытуемых обеих групп не обнаружено. Это особенно важно, поскольку превышение длины тела у нетренированных испытуемых очевидно (Р<0,01), а возрастная независимость роста и становой силы, начавшаяся еще в подростковом возрасте, у 22–35-летних испытуемых обеих групп стабильна.

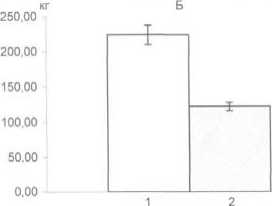

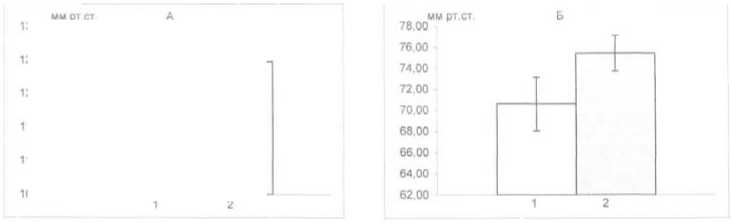

Анализируя данные длины тела испытуемых обеих групп, мы, как уже было отмечено, обнаружили явное превышение ее у физически нетренированных испытуемых (рис.3) тем более, что и ЧСС у них была также статистически достоверно выше, чем у тренированных. Поскольку длина и масса тела человека могут оказывать определенное влияние на показатели системной гемодинамики, и прежде всего на ЧСС и АД с учетом как высоты «гидростатической точки» [5; 6; 8], так и моторнокардиальных связей, нами в данной возрастной группе был проведен соответствующий корреляционный анализ. В результате установлено, что достоверные связи ЧСС с показателями роста и веса тела испытуемых обеих групп отсутствуют, несмотря на превышение роста и ЧСС у лиц контрольной группы.

Рис.3. Показатели роста (А) и ЧСС (Б) у мужчин 22–35 лет, физически тренированных (1) и контрольных испытуемых (2)

В то же время у испытуемых экспериментальной группы при отсутствии корреляции СД с ростом зарегистрирована положительная корреляция этого показателя с массой тела (r=0,426; P<0,05 при N=33), показатели же ДД положительно коррелируют с данными как длины тела (r=0,370; P<0,05), так и его массы (r=0,482; Р<0,01). Характерно, что у контрольных испытуемых рост и масса тела достаточно прочно связаны с СД (r=0,546; P<0,01 и 0,689; P<0,01), а также с ДД (r=0,547; P<0,01 и 0,522; P<0,01). Не исключено, что у тяжелоатлетов функции высоко развитой скелетной мускулатуры в большей мере согласованы с состоянием нутритивного кровотока, нежели с энергией сердечного выброса, тогда как у физически не тренированных лиц обе эти функции показателей системной гемодинамики определяются весоростовыми данными, тем более что длина тела у них существенно больше, чем у тяжелоатлетов.

Характерно, что уровни систолического (рис. 4 А) и диастолического АД (рис. 4 Б) у сформировавшихся тяжелоатлетов статистически достоверно ниже, чем у физически не тренированных испытуемых. Поэтому работа сердца тяжелоатлетов в оптимальном режиме (по данным ЧСС и АД), как и в предыдущей возрастной группе, осуществляется на фоне сниженного тонуса периферических кровеносных сосудов и, следовательно, более интенсивного нутритивного кровотока работающих мышц [14; 15]. Создавшиеся таким образом условия кровоснабжения скелетных мышц профессионально зрелых тяжелоатлетов по сравнению с контрольными испытуемыми аналогичного возраста более благоприятны и позволяют обходиться меньшими энергозатратами, а данная экономизациия функций последовательно складывается в тренировочные периоды детского, подросткового и юношеского возраста [7]. Именно эта закономерность позволяет в итоге сформировать физический и технический профессионализм как необходимое условие статистически обоснованного прогноза и перспектив дальнейшего морфофункционального совершенствования.

Рис. 4. Показатели СД (А) и ДД (Б) у мужчин 22–35 лет, физически тренированных (1) и контрольных испытуемых (2)

Характерно, что линейная корреляция возраста и длины тела экспериментальных и контрольных испытуемых в этот возрастной период отсутствует, поскольку еще в юношеском возрасте (17–21 год) четко обнаружился переход кривой подъема роста на плато, уже сложившееся в зрелом возрасте, составляющим предмет наших настоящих исследований. Таким образом, у молодых тяжелоатлетов 22-35 лет на фоне максимальных спортивных результатов (по их разрядности) количественно регистрируются мышечные массивы тела, гармонично развитые в соответствии со специфическим функциональным состоянием органов системной гемодинамики, обусловленным выраженной экономизацией функций.

Выводы . 1. В период 22–35 лет, когда у тяжелоатлетов специфическая силовая тренировка, осуществляемая на фоне функционально перестроенного нервномышечного аппарата, имеет практически экстремальный характер, это способствует дальнейшему росту силовых показателей и ряда антропометрических данных, далеко превосходящих таковые у физически нетренированных мужчин аналогичного возраста.

-

2. В исследуемом возрастном диапазоне четко просматривается меньшая длина тела тяжелоатлетов при несколько увеличенной массе по сравнению с испытуемыми контрольной группы. Подобное расхождение весоростовых показателей свидетельствует о практически завершенном профотборе с явным элиминированием испытуемых, рост которых превышает своеобразный «стандарт», необходимый для оптимального проявления профессиональных двигательных и технических качеств тяжелоатлета.

-

3. Сформировавшееся еще у юных тяжелоатлетов «спортивное сердце» в период возрастной зрелости и экстремальных физических нагрузок (22–35 лет) продолжает функционировать в оптимальном, физиологически экономном режиме, о чем свидетельствуют существенно (Р<0,01) сниженные по сравнению с данными контрольных испытуемых параметры системной гемодинамики (ЧСС, СД и ДД).

Tver State University

Specific force coaching of the professional weightlifters in the age of 22-35 is carried out against the background of functionally reconstructed neuromuscular apparatus, stimulating further growth of force indicator and a number of anthropometric data, surpassed the same of physically untrained men of the same age. Discrepancy of weight and height indicators denotes of complete occupational selection of weightlifters, whose heights corresponds to distinctive “standard” of optimal presentation of professional motor and technical qualities. “Athlete's heart” generated of young weightlifters in the period age maturity and extreme physical exercises functioning in optimal, physiological save regime, which is proved by considerably low (Р<0,01) in comparison with persons under control, parameters of system hemodynamics, recorded in condition of optimal rest.