Физиологическая характеристика ориентированного воспроизведения ритма сердца при дозированных динамических нагрузках

Автор: Горшкова М.Н., Рыжов А.Я.

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 5, 2007 года.

Бесплатный доступ

Опосредованное варьируемой физической нагрузкой управление ритмом сердца оценивается как своеобразный поиск с обратной связью, обусловленной функциями зрительного и моторного анализаторов. Амплитуда поиска зависит от функционального состояния симпатических и парасимпатических центров управления ритмом сердца с периодическим включением подкорковых вегетативных центров, образующих высший контур регуляции сердечной деятельности. Подобное управление ритмом сердечных сокращений применимо в системе физиологии труда, спорта и корригирующей гимнастики, а также в кардиологической клинике.

Короткий адрес: https://sciup.org/146116084

IDR: 146116084 | УДК: 612.4

Текст научной статьи Физиологическая характеристика ориентированного воспроизведения ритма сердца при дозированных динамических нагрузках

Исследование и анализ ритма сердца (РС), особенно в аспекте его вариабельности, является важнейшим способом изучения механизмов регуляции физиологических функций. В вариабельности РС отражена вся картина разнообразных экзо- и эндогенных регулирующих влияний с интерференцией периодических компонентов различной частоты и амплитуды, отражающих разные уровни управления сердечной деятельностью [2;4;7;8;10]. Колебательные компоненты в структуре ритма сердца в виде дыхательных и недыхательных волн, а так же непериодических аритмических процессов, называемых также фрактальными компонентами [5;9], связаны с многоуровневым и нелинейным характером регуляции сердца и наличием переходных процессов, дающих возможности изучения управления РС.

Представления о прямом, произвольном управлении РС в настоящее время получили негативную оценку, тогда как вопрос о различных формах косвенного влияния на эту важнейшую функцию, включая автокардиолидирование [6], остается открытым.

Цель данной работы – дать физиологическую оценку управлению ритмом сердца посредством произвольного варьирования мощностью применяемой нагрузки.

Методика и организация исследований. Эксперименты проведены с участием в качестве испытуемых 14 мужчин 19 – 23 лет, у каждого из которых после 5–8минутного привыкания к исходному положению сидя на велоэргометре КЕ-12 регистрировались 120 циклов сердечных сокращений. Затем испытуемый в течение 5 мин выполнял педалирование с нагрузкой в 150 Вт, визуально ориентируясь на табло велоэргометра, тогда как показатели длительности сердечного цикла (ДСЦ) воспроизводились на мониторе компьютера (1-я серия экспериментов). Во 2-й серии испытуемый также после регистрации РС в исходном состоянии в течение 5 мин работал на велоэргометре, визуально ориентируясь уже на монитор компьютера и стремясь воспроизвести значения ДСЦ, усредненные из полученных в 1-й серии, посредством произвольной коррекции интенсивности нагрузки. Длительность межсерийного интервала составляла не менее недели во избежание развития привыкания к нагрузке и проявления физической тренированности. Регистрация сердечных сокращений в обеих сериях экспериментов проводилась до и во время работы, а также через 3 мин после ее окончания посредством специальной компьютерной программы "Pulse", осуществляющей длительную регистрацию сердечных циклов с использованием пульсотахометра О-84 и специального преобразующего устройства. При этом автоматически рассчитывались параметры РС по Р.М. Баевскому [1;2], в виде 120 циклов кардиоинтервалограммы (КИГ) с вычислением математического ожидания ДСЦ (Х), среднестатистической ошибки (m), стандартного отклонения (S) и дисперсии (D), моды (Мо) и амплитуды моды (аМо), коэффициента вариативности ДСЦ. Статистический анализ РС предусматривал построение интервалограмм и гистограмм распределения кардиоинтервалов, а для установления внутренней связи изучаемых процессов проводилось определение автокорреляционной функции с анализом коэффициента корреляции по первому сдвигу массива (r1) и построением соответствующих графиков. Для описания хаотичности данных ритмических процессов РС использовано вычисление нормированного размаха по методу Харста, характеризующему фрактальную размерность, величина которой рассчитывалась по специальной методике [3; 11].

Результаты и их обсуждение. В 1-й серии исследований установлено, что средняя ДСЦ испытуемых, зарегистрированная по данным всей 5-минутной нагрузки, составляет 0,560±0,010 с. В начале работы ДСЦ уменьшается с 0,771± 0,007 с до 0,603±0,010 с, в середине – до 0,570±3,595 с а к моменту окончания она составляет 0,507±0,009 с, что можно видеть и на индивидуальных интервалограммах (рис.1). На 3-й мин восстановления ДСЦ увеличивается до 0,628±0,007 с, не достигая при этом исходного значения. Среднегрупповая Мо существенно сдвигается влево и при исходном значении 0,785±0,046 с в начале работы составляет 0,624±0,0,046 с, а к ее окончанию – 0,498±0,089 с, восстанавливаясь затем до 0,597±0,020 с. Характерно, что амплитудный показатель моды, составляющий в исходном состоянии 35,238±2,818 % , снижается до 26,905±1,985 % (P<0,05), причем к концу работы его значение изменяется до 34,583±2,633 % , тогда как при восстановлении превышает исходные показатели, достигая 41,071±2,648 % . Значения дисперсии ДСЦ изменяются от 0,008±0,003 с в исходном состоянии до 0,014±0,002 с в начале работы и до 0,012±0,002 с к моменту ее окончания с последующим восстановлением до исходного уровня (0,008±0,003 с). Коэффициент вариативности ДСЦ на первой минуте работы статистически достоверно (P<0,05) увеличивается с 10,174±2,655 до 18,445±3,508%, в середине – до 19,531±3,595%, а к моменту окончания работы значение данного коэффициента достигает 20,028±3,672%, практически восстанавливаясь в послерабочий период (11,453±2,761%). Параметр (r1) автокорреляционной функции РС, в исходном состоянии равный 0,438±0,264 О.Е., в начале работы снижается до 0,242±0,308 О.Е., к моменту ее окончания – до 0,148±0,320 О.Е., а при восстановлении значение r1 повышается, не достигая, однако, исходного уровня (0,193±0,315 О.Е.). Показатель Харста РС, характеризующий хаотичность процесса, будучи в исходном состоянии равным 0,774±0,023 О.Е., к началу работы практически не изменяется (0,828±0,016 О.Е.). К моменту ее окончания данный показатель снижается до 0,771±0,019 О.Е., демонстрируя достаточно высокую хаосогенность РС, охватывающую и период восстановления (0,761±0,023 О.Е.), как надежное свидетельство повышения фрактальности процесса.

Во 2-й серии экспериментов, ориентирующих испытуемых на воспроизведение усредненных ДСЦ (по 1-й серии), мощность их работы составила 131,889±3,964 Вт, что ниже, нежели в первой серии, на 18,111±3,964 Вт. При этом визуально воспроизводимая средняя ДСЦ по всей работе была равна 0,561±0,007 с, достоверно не различаясь с аналогичным показателем 1-й серии исследований, на который и были сориентированы испытуемые. ДСЦ в начале работы уменьшалась с 0,793±0,007 с до 0,618 ±0,009 с. К окончанию работы этот показатель составил 0,521±0,007 с, а при восстановлении увеличился до 0,681±0,007, не достигнув исходного уровня. Показатель Мо, в исходном состоянии составивший 0,785±0,046 с, на 1-ой мин работы снижался до 0,621±0,040 с. К моменту окончания работы значение Мо оказалось сниженным до 0,512±0,032 с, а в период восстановления составило 0,630±0,024 с. Значение аМо в начале работы несколько снижалось с 35,893±3,799 % до 30,821±1,706 % , к окончанию данный показатель имел тенденцию к увеличению до 36,905±3,537 % , а по завершении нагрузки – до 39,074 ±4,310 % .

Данным дисперсии ДСЦ, составляющим в исходном состоянии 0,009±0,003 с, в начале работы была свойственна тенденция к повышению до 0,014±0,003 с, к концу работы значение D составило, соответственно, 0,009±0,002 с, а при восстановлении -

0,011±0,03 с. Выявлено также, что коэффициент вариативности на первой минуте имеет тенденцию к увеличению с 9,851±2,592% до 17,394±3,389%, к окончанию работы его значение составляет 14,091±3,016%, а в период восстановления устанавливается на уровне, близком к исходному – 12,198±2,768% (P>0,05).

Параметр автокорреляционной функции РС (r1), равный в исходном состоянии 0,319±0,293О.Е., в начале работы приобретает значение 0,400±0,275 О.Е., во время ее окончания – 0,128±0,322 О.Е., с дальнейшей тенденцией к восстановлению (0,274±0,306 О.Е.).

Показатель Харста, равный в исходном состоянии 0,821±0,021 О.Е. был несколько увеличен в начале работы до 0,877±0,019 О.Е., к моменту окончания работы он был равен 0,696±0,021 О.Е. и при восстановлении данного показателя исходный уровень его был несколько превышен (0,834±0,022 О.Е.). Таким образом, пиковая фрактальность ДСЦ во 2-й серии исследований приходится на период окончания экспериментальной нагрузки.

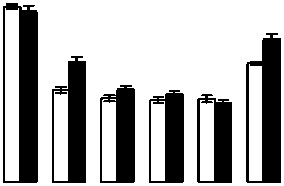

Индивидуальный анализ РС выявляет изменения, характерные для ряда испытуемых данной статистической выборки (рис. 1; 2; 3). Тем более что среди них отчетливо просматриваются две группы. В одной группе в 1-й серии исследований исходная ДСЦ существенно выше, чем во 2-й (рис. 3, Б), в другой группе ДСЦ в 1-й серии ниже, чем во 2-й, что подтверждается данными целенаправленного индивидуального анализа (рис. 3, А).

1,2 с

А

1,2 с

0,8

0,6

0,4

0,2

Б

1234 5 6

123 45 6

Рис. 3. Индивидуальные показатели ДСЦ испытуемых К., 19 лет (А), и А., 23 лет (Б), в 1-й (светлые столбцы) и во 2-й (темные столбцы) сериях в исходном состоянии (1), в начале (2), середине (3-4), конце работы (5) и при восстновлении (6)

В 1-й серии исследований средняя ДСЦ испытуемого К., 19 лет (рис.1, А; рис. 3, А), по данным всей работы составляет 0,501±0,008 с, причем в начале работы она уменьшается с 0,819±0,005 с до 0,532±0,007 с (P<0,01), а к моменту ее окончания составляет 0,466±0,009 с (рис.1). На 3-й минуте восстановления ДСЦ увеличивается до 0,577±0,003 с, не достигая, однако, исходного значения. Мо, в исходном состоянии составившая 0,769 с, на 1-й мин работы снижалась до 0,500 с. К моменту окончания работы значение Мо оказалось сниженным до 0,498 с, а в период восстановления оно составило 0,556 с. Характерно, что амплитудный показатель Мо, составляющий до начала работы 29,167%, повышается до 34,167%, к концу работы его значение изменяется до 30%, тогда как при восстановлении превышает исходную величину, достигая 44,167%. Значение дисперсии ДСЦ увеличивается от 0,003 с в исходном состоянии до 0,005 в начале работы и до 0,010 к моменту ее окончания с последующим снижением ниже исходного уровня (0,001 с). Коэффициент вариативности ДСЦ на 1-й мин работы увеличивается с 6,916±2,316% до 14,145±3,181%, а к моменту окончания работы его значение достигает 21,930±3,777%, восстанавливаясь в послерабочий период до 5,481±2,008%. Параметр (r1) автокорреляционной функции РС, в исходном состоянии равный 0,765 О.Е., в начале работы снижается до 0,230О.Е., к моменту ее окончания переходит в отрицательное значение ( -0,075 О.Е ), а при восстановлении r1 становится равным 0,033 О.Е. Показатель Харста, будучи в исходном состоянии равным 0,570±0,023 О.Е., к началу работы увеличивается до 0,769±0,018 О.Е. и к моменту ее окончания становится равным 0,673±0,023 О.Е., демонстрируя пик фрактальности, снижающийся в период восстановления, судя по увеличению коэффициента Харста, до 0,767±0,019 О.Е.

Мощность работы испытуемого во 2-й серии экспериментов составила 125,918 Вт, т.е. на 24,082 Вт ниже, чем в первой. Усредненная ДСЦ по данным всей работы была равна 0,479±0,004 с, практически не различаясь с аналогичным показателем 1-й серии (рис.1, Б; рис.3, А). В начале работы ДСЦ уменьшалась с 0,739±0,004 с до 0,502±0,004 с, а к моменту ее окончания – до 0,470±0,003 с, что просматривается на индивидуальных интервалограммах (рис.1). На 3-й мин восстановления ДСЦ увеличивается до 0,669±0,003 с, не достигая, однако, исходного значения. Показатель Мо, в исходном состоянии составивший 0,770 с, с началом нагрузки снижался до 0,500 с. К моменту же ее окончания значение Мо оказалось сниженным до 0,468 с, а в период восстановления оно составило 0,660 с. Значение аМо в начале работы незначительно снижалось с 30,833 до 30 % , к окончанию работы данный показатель был увеличен до 35,833 % , а по завершении снижался практически до исходного уровня (31,667 % ). D, составляющая в исходном состоянии 0,002 с, в начале работы практически не изменялась, к концу работы значение дисперсии равно 0,001 с, не меняясь и при восстановлении. Коэффициенту вариативности ДСЦ на 1-й мин свойственна тенденция к увеличению с 5,886 до 8,983 % , с последующим снижением до 7,319 % к моменту окончания нагрузки и в период восстановления до 5,868 % . R1, равный в исходном состоянии 0,627 О.Е., в начале работы приобретает значение 0,458 О.Е., во время ее окончания снижается до 0,249 О.Е., практически не изменяясь при восстановлении (0,214 О.Е.).

Усредненная ДСЦ по данным всей работы испытуемого А., 23 лет, в 1-й серии экспериментов составила 0,514±0,01 с. В начальном периоде нагрузки ДСЦ уменьшается с 1,048±0,007 с до 0,548±0,009 с, а к моменту ее окончания составляет 0,496±0,005 с, что достаточно отчетливо просматривается на соответствующей интервалограмме (рис.2, А). На 3-й мин восстановления ДСЦ увеличивается до 0,709±0,005 с, не достигая при этом исходного значения. Величина Мо, равная в исходном состоянии 1,100 с, существенно сдвигается влево и в начале работы составляет 0,504 с, а к ее окончанию – 0,391 с, восстанавливаясь затем до 0,674 с. Амплитудный показатель моды, составляющий до начала работы 43,330 % , снижается до 33,333 % и к концу работы его значение изменяется до 27,500 % , тогда как при восстановлении превышает исходную величину, достигая 47,500 % . Значения дисперсии ДСЦ изменяются от 0,005 с в исходном состоянии до 0,010 с в начале работы и до 0,013 с к моменту ее окончания и понижением до 0,003 с в период восстановления. Коэффициент вариативности ДСЦ на 1-й мин работы увеличивается с 6,924±2,317 до 18,606±3,552%, а к моменту окончания работы значение его достигает 23,369±3,863%, и в послерабочий период – до 8,047±2,483%. Параметр автокорреляционной функции (r1), в исходном состоянии равный 0,393 О.Е., в начале работы увеличивается до 0,575 О.Е., к моменту ее окончания снижается до – 0,143 О.Е. Характерно, что при восстановлении значение r1 повышается, не достигая, однако, исходного уровня (0,301 О.Е.). Показатель Харста, будучи в исходном состоянии равным 0,814±0,012 О.Е., к началу работы повышается до 0,965±0,011 О.Е. К моменту окончания работы данный показатель снижается до 0,603±0,022 О.Е., а в период восстановления – до 0,402±0,019 О.Е., что свидетельствует о последовательном повышении фрактальности кривой, характеризующей процесс ритмической активности сердца испытуемого.

Мощность работы испытуемого А. во 2-й серии экспериментов была равна 140,668 Вт, т. е. была на 9,332 Вт ниже, чем в первой серии. Усредненная ДСЦ в процессе всей работы была равна 0,581±0,009 с, достоверно не различаясь с аналогичным показателем 1-й серии исследований. В начале работы ДСЦ уменьшалась с 1,019±0,012 с до 0,717±0,016 с, к окончанию работы – до 0,474±0,008 с, а при восстановлении увеличивалась до 0,854±0,016, не достигая, как и в 1-й серии, исходного уровня. Показатель Мо, в исходном состоянии составивший 1,005 с: на 1-й мин работы снижался до 0,604 с. К моменту окончания работы значение показателя оказалось сниженными до 0,424 с, а в период восстановления оно составило 0,663 с. Значение аМо в начале работы снижалось с 30 до 25%, а к окончанию данный показатель был увеличен до 46,667%, вновь снижаясь по завершении работы до 22,500%.

Дисперсия ДСЦ, составляющая в исходном состоянии 0,017 с, в начале работы повышается до 0,031 с, по окончании работы значение D равно 0,009 с, а в период восстановления – 0,031 с. Коэффициент вариативности на 1-й мин имеет тенденцию к увеличению с 13,052±3,075 до 24,612±3,932%, к окончанию работы его значение снижается (19,683±3,629%) и приобретает тенденцию к повышению в период восстановления – 20,784%.

Параметр автокорреляционной функции, равный в исходном состоянии 0,185 О.Е., в начале работы приобретает значение 0,335О.Е., во время ее окончания – 0,406 О.Е. с последующим некоторым снижением до 0,378 О.Е. Показатель Харста, равный в исходном состоянии 0,648±0,015 О.Е., был несколько снижен в начале работы до 0,562±0,018 О.Е., к моменту окончания работы был равен 0,659±0,028 О.Е. а в послерабочий период был превышен исходный уровень (0,922±0,027 О.Е.).

В целом у испытуемых, судя по снижению ДСЦ и увеличению частоты сердечных сокращений, а также по другим показателям РС, в процессе работы происходит смена уровней регуляции с явной централизацией управления ритмической активностью сердца. Данная тенденция проявляется в обеих сериях исследования, несмотря на существенную разницу в величине проделанной работы. Возникающее в начале работы естественное повышение тонуса симпатической нервной системы в дальнейшем сменяется характерной для обеих серий исследований активацией центров блуждающего нерва, чем предотвращается перенапряжение механизмов регуляции сердца при мышечной работе. Показатели сопряженности смежных интервалов и фрактальности говорят о несколько большем напряжении механизмов регуляции сердца во 2-й серии экспериментов по сравнению с первой, особенно в начальной фазе, что, на наш взгляд, обусловлено эмоциональным напряжением, сопровождающим управление РС посредством физической работы.

Выводы. 1. Как показали исследования, опосредованное варьируемой физической нагрузкой управление ритмом сердца представляет собой своеобразный поиск с обратной связью, обусловленной функциями зрительного и моторного анализаторов.

-

2. Амплитуда данного поиска зависит от функционального состояния центров управления ритмом сердца, то есть от своеобразной ваго-симпатической ,,игры’’, в которую периодически включаются подкорковые вегетативные центры, образующие высший контур регуляции сердечной деятельности.

-

3. Использование дозированных физических нагрузок в управлении ритмом сердечных сокращений применимо в системе физиологии труда, спорта и корригирующей гимнастики, а также в кардиологической клинике.

PHYSIOLOGY CHARACTERISTICS

Tver State University

Mediated by variable physical load cardiac rhythm management evaluated as distinctive search with reverse connection, stipulated by optic and motor analyzer’s functions. Amplitude of search depends on functional condition of sympathetic and para- sympathetic centers of cardiac rhythm management with periodical engaging of subcortical vegetative centers what forms highest contour of cardiac activity regulation. This cardiac rhythm management can be applied in Labour and Sport Physiology and Corrective Gymnastics as well as in cardiologic clinics.