Физиологическая характеристика респираторных колебаний тонуса кровеносных сосудов головы

Автор: Белякова Евгения Александровна, Рыжов Анатолий Яковлевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 14, 2009 года.

Бесплатный доступ

Установлено, что респираторные колебания сосудистого ритма более изменчивы по сравнению с ритмическими параметрами дыхания. Это связано с периодической суммацией волн разных порядков, характерных для ритмики сосудистого тонуса. Воздействие дыхательных движений распространяется в большей мере на экстракраниальные сосуды при спокойном и углубленном дыхании испытуемых. Прогностическая интерпретация полученных параметрических связей указывает на возможность использования дыхания как функции с произвольным компонентом управления для целенаправленной количественной коррекции функционального состояния сосудистой системы.

Респираторные колебания, тонус интра- и экстракраниальных сосудов, апноэ, пневмограмма, реоэнцефалограмма, фотоплетизмограмма

Короткий адрес: https://sciup.org/146116248

IDR: 146116248 | УДК: 612.133

Текст научной статьи Физиологическая характеристика респираторных колебаний тонуса кровеносных сосудов головы

Известно, что дыхательный акт играет существенную роль во внутричерепной ликворо- и гемодинамике, облегчая отток крови от черепа и позвоночника. Поэтому спокойное спонтанное или произвольно дифференцированное дыхание сопряжено с характерными реакциями мозговых и периферических сосудов [3; 7; 11]. Определенные изменения претерпевают тонус периферических сосудов и системное артериальное давление в зависимости от особенностей вдоха и выдоха [4], хотя респираторная динамика тонуса интра- и экстракраниальных сосудов еще недостаточно изучена. Остается также открытым вопрос о механизмах и согласованности ритмических респираторных колебаний сосудов данных областей с ритмом дыхательных движений человека.

Цель данной работы – определить характер взаимосвязи ритма внешнего дыхания с ритмическими изменениями респираторных колебаний интра- и экстракраниальных сосудов.

Методика. Проведены две серии опытов с участием в качестве испытуемых женщин в возрасте 21 – 29 лет (студентки университета).

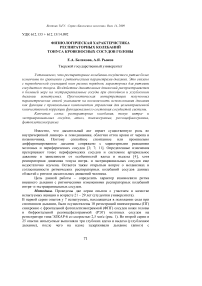

В первой серии опытов у 7 испытуемых, находящихся в положении сидя при спонтанном дыхании, были осуществлены 10 регистраций пневмограммы (ПГ) синхронно с фронтальной фотоплетизмограммой (ФПГ) сосудов кожи головы и бифронтальной реоэнцефалограммой (РЭГ) мозговых сосудов на регистраторе типа ЭЛКАР-6 со скоростью 2,5 мм/с (рис. 1). Во второй серии в 25 опытах испытуемые выполняли три глубоких вдоха и выдоха (углубленное дыхание), после чего на вдохе задерживали дыхание (апноэ) с продолжающейся регистрацией сосудистых циклов. Таким образом, при разных условиях дыхания анализировались изменения ритмических параметров ПГ, а также амплитуд ФПГ, РЭГ и их респираторных колебаний с учетом волновой структуры изучаемых показателей.

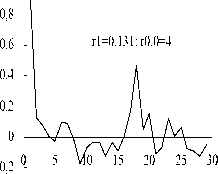

Рис. 1. Дыхательные изменения РЭГ (1), ФПГ (2) на фоне ПГ (3)

при спонтанном дыхании испытуемой Л(26 лет): вертикальные линии – амплитудная калибровка, горизонтальная линия – скорость лентопротяжки

Регистрация дыхания в виде ПГ проводилась при помощи электротермометра медицинского ТПЭМ-1 посредством кожного датчика в дыхательной маске. В термометр был вмонтирован вывод для регистрации записи колебаний температуры, настроенный на подъем пера самописца во время вдоха и спуск во время выдоха. Таким образом, по степени охлаждения (вдоха) и нагрева (выдоха) изменялась амплитуда записи ПГ, которая выражалась в О.Е. по отношению к калибровочному импульсу, а длительность каждого дыхательного цикла (ДЦ) – в секундах (с).

Анализ параметров ПГ, респираторных колебаний ФПГ и РЭГ включал расчет математического ожидания (X), среднестатистической ошибки (m), стандартного отклонения (σ), дисперсии (D), вариационного размаха (∆X), моды (Мо) и амплитуды моды (АМо), коэффициента вариации массива (Сv). Для установления внутренней связи изучаемых процессов по автокорреляционной функции (АКФ) вычислялись коэффициенты корреляции смежных интервалов при первом сдвиге массива (r1). Анализ сложных внутри-и межсистемных связей между показателями ПГ и респираторных колебаний ФПГ и РЭГ, проводился на основе версии Excel методами множественной и пошаговой регрессии, посредством которых определились парциальные и множественные коэффициенты корреляции и детерминации. Оценка репрезентативности выборок и достоверности различий результатов осуществлялась методами параметрической статистики по Стьюденту.

Результаты и их обсуждение. В изменениях ФПГ и РЭГ по их условным изолиниям и огибающим четко просматриваются волны, синхронные с фазами спонтанного дыхания (рис. 1). При этом изолиния кривых пульсового кровенаполнения сосудов кожи головы, изменяющаяся в респираторном ритме, варьирует асинфазно с дыхательными волнами (ДВ) РЭГ и ПГ (рис. 1), тем самым свидетельствуя о различиях в механизмах регуляции тонуса интра- и экстракраниальных сосудов, а также их ритмических составляющих. Следует отметить, что аналогичные результаты были получены в наших прежних исследованиях [7] при регистрации РЭГ и ФПГ пальца руки на фоне произвольно дифференцируемых режимов дыхания.

В табл. 1 представлены статистические данные временных и амплитудных показателей респираторных колебаний кривых ФПГ и РЭГ, полученных в результате одновременной записи дыхания испытуемых и пульсового кровенаполнения изучаемых сосудов головы.

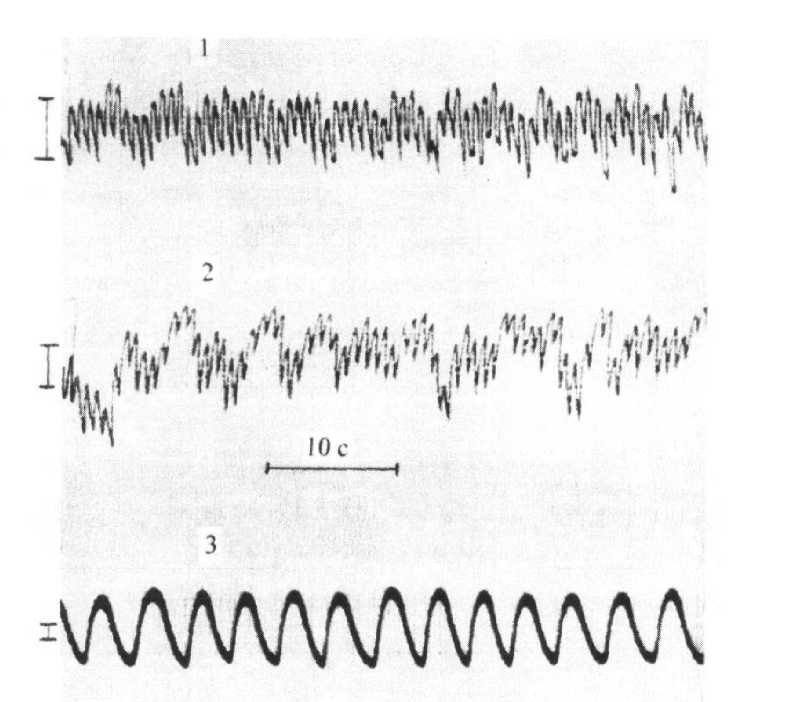

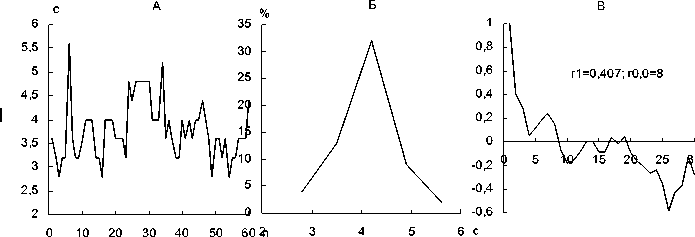

Если сами пульсовые колебания считать волнами 1-го порядка, а дыхательные – 2-го, то низкочастотные (в пределах 0,1 Гц) волны типа Траубе – Геринга обозначаются как волны 3-го порядка. Так, при спокойном дыхании испытуемых респираторные вариации ФПГ оказываются под модулирующим воздействием волн 3-го порядка, в то время как ДВ РЭГ более стабильны. Кроме того, амплитуда респираторных колебаний ФПГ, как правило, больше, а РЭГ – несколько меньше величины объемного пульса изучаемых сосудов (табл. 2), что в свое время отмечал на механической плетизмограмме В.В.Орлов [5]. Подтверждением тому служит полученная нами отрицательная корреляция амплитуд волн 1-го и 2-го порядков ФПГ (r1=-0,602; P<0,01). В наших опытах асинфазность волн 2-го порядка ФПГ по отношению к респираторным колебаниям РЭГ и ПГ сохранялась и при углубленном дыхании, вызывающем снижение амплитуд пульсового наполнения изучаемых сосудов (табл. 2) и рост амплитуды дыхательных их колебаний (рис. 2), отражающих респираторные экскурсии грудной клетки. При произвольном апноэ у большинства испытуемых на РЭГ и особенно на ФПГ проявлялись волны 3-го порядка, обычно накладывающиеся на дыхательные волны, сохраняющиеся в первые секунды задержки дыхания, что согласуется с данными спектральных характеристик временных параметров респираторных колебаний (табл. 2).

Выявленные нами случаи сохраняющейся дыхательной аритмии РЭГ в начале произвольного апноэ соответствуют предположениям Г.В. Рябыкиной и А.В. Соболева [8] о роли центральных ритмогенных механизмов ее в происхождении. Не исключено, что в центральной нервной системе складывается определенная программа ритма респираторных движений, включающая ритмические компоненты сердечно-сосудистой системы, которые в порядке инерции доминанты продолжают некоторое время функционировать по мере «остановки» дыхательных движений грудной клетки.

Таблица 1

Статистические данные (Х±m) временных (с) и амплитудных (О.Е.) показателей ПГ, а также респираторных колебаний ФПГ и РЭГ с соответствующими коэффициентами вариативности (Сv в %) (N=10)

|

Показатели |

X |

σ |

Cv |

D |

ΔX |

Mo |

AMo |

|

|

ПГ |

с |

3,747 ±0,055 |

11,44 ±0,88 |

0,426 ±0,037 |

0,178 ±0,031 |

2,00 ±0,21 |

3,68 ±0,17 |

25,10 ±1,61 |

|

О.Е. |

9,094 ±0,092 |

7,88 ±0,43 |

0,712 ±0,115 |

0,624 ±0,229 |

3,32 ±0,60 |

8,18 ±1,53 |

25,90 ±2,04 |

|

|

ФПГ |

с |

4,028 ±0,111 |

21,38 ±2,14 |

0,849 ±0,078 |

0,766 ±0,148 |

4,00 ±0,409 |

3,84 ±0,217 |

28,60 ±1,81 |

|

О.Е. |

1,660 ±0,086 |

48,52 ±4,57 |

0,658 ±0,128 |

0,570 ±0,213 |

2,762 ±0,521 |

1,383 ±0,448 |

24,10 ±0,94 |

|

|

РЭГ |

с |

3,704 ±0,099 |

21,33 ±1,72 |

0,779 ±0,059 |

0,640 ±0,091 |

3,68 ±0,36 |

3,52 ±0,29 |

29,40 ±1,21 |

|

О.Е. |

0,453 ±0,022 |

40,35 ±2,90 |

0,176 ±0,015 |

0,033 ±0,006 |

0,844 ±0,080 |

0,426 ±0,060 |

30,10 ±2,69 |

|

|

Р 1,2 Р 3,4 Р 5,6 |

<0,01 <0,01 <0,01 |

|||||||

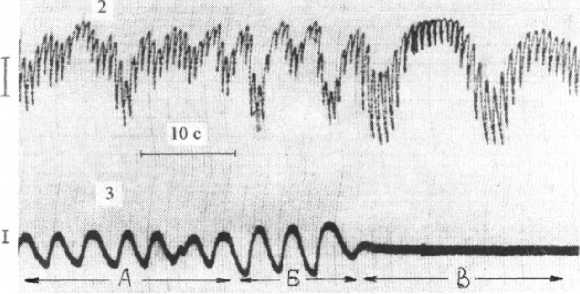

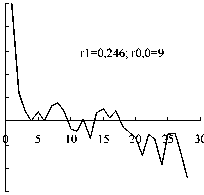

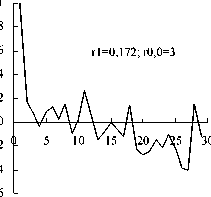

Судя по усредненным величинам Сv, вариативность дыхательных волн ритма кровеносных сосудов как по амплитуде, так и по длительности цикла существенно превышает вариативность ритма самого дыхания, зарегистрированного пневмографически (табл. 1). Усредненные коэффициенты автокорреляции ПГ, ФПГ и РЭГ по амплитудным (0,497; 0,039; 0,134) и временным (0,251; -0,173; -0,053) параметрам также свидетельствуют о большей стационарности ритма дыхания, нежели ритмических респираторных изменений пульсового наполнения исследуемых кровеносных сосудов (Р<0,05; Р<0,01). При этом результаты факторного анализа свидетельствуют о высокой значимости линейной связи (97,59±0,12 %)

временных показателей ПГ с длительностью дыхательных колебаний ФПГ и РЭГ, определяемой методом детерминации, а уравнение множественной регрессии имеет следующий вид: ПГ вр = 0,639РЭГ вр + 0,393ФПГ вр – 0,200, где вр – длительность ДЦ и респираторных колебаний ФПГ и РЭГ. Регрессионный анализ позволил также вывести два уравнения (ФПГ вр = 0,841ПГ вр + 0,876 и РЭГ вр = 1,011ПГ вр – 0,084), с соответствующими коэффициентами множественной детерминации (85,41±0,24 и 94,09±0,18%), свидетельствующими о линейной зависимости вышеперечисленных показателей. Таким образом, по величине временных показателей ПГ можно прогнозировать вероятностные изменения значений длительности респираторных колебаний ФПГ и РЭГ.

Таблица 2 Показатели пульсового кровенаполнения сосудов кожи головы (1) и мозговых сосудов (2) по амплитудам ФПГ и РЭГ, частотных характеристик временных показателей ПГ (3), респираторных колебаний ФПГ (4) и РЭГ (5) при различных формах дыхания (Х±m)

|

Показатели |

Условия дыхания |

|||

|

спокойное |

углубленное |

произвольное апноэ |

||

|

1. ФПГ, О.Е. |

(N=25) |

1,949±0,100 |

1,559±0,089** |

1,673±0,126 |

|

2. РЭГ, Ом |

(N=25) |

1,372±0,068 |

1,204±0,066 |

1,276±0,080 |

|

3. ПГ, Гц |

(N=25) |

0,259±0,007 |

0,229±0,011** |

|

|

4. ФПГ, Гц |

(N=25) |

0,257±0,007 |

0,223±0,010** |

0,120±0,005** |

|

5. РЭГ, Гц |

(N=25) |

0,257±0,007 |

0,246±0,012 |

0,198±0,011** |

Примечание. Достоверность различий P<0,01 (**) по отношению к спокойному дыханию.

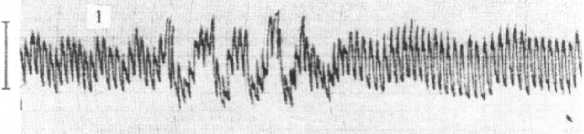

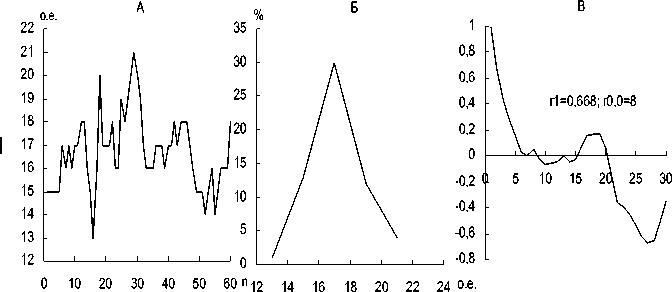

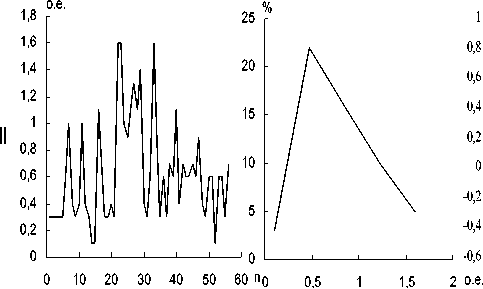

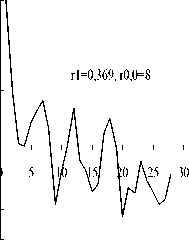

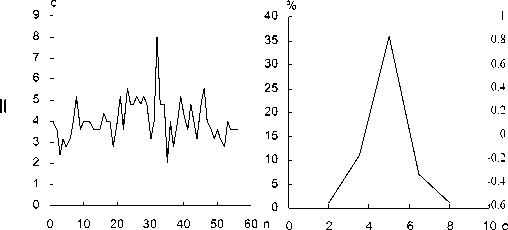

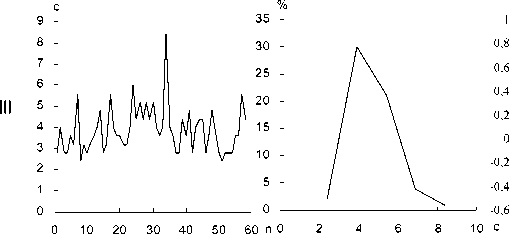

Характерно, что корреляционный анализ амплитудных и временных показателей ПГ с дыхательными изменениями ФПГ выявил наибольшее число связей по сравнению с респираторными колебаниями РЭГ (табл. 3). В частности, достоверные положительные корреляции временных показателей ПГ с длительностью дыхательных волн ФПГ и РЭГ зарегистрированы в 60 % случаев, тогда как умеренная и высокая степень связи амплитудных показателей ПГ с амплитудными изменениями ФПГ и РЭГ в ритме дыхания зарегистрирована соответственно в 80 и 40 % случаев. При этом у испытуемой Л., 26 лет, выявлена отрицательная взаимосвязь (r= – 0,341; P<0,01; N=60) амплитуд ПГ с респираторными колебаниями РЭГ. Кроме того, отмечаются достоверные положительные корреляции между временными (20 % случаев) и амплитудными (40 %) показателями респираторных колебаний ФПГ и РЭГ, а также между временем и амплитудой дыхательных колебаний экстракраниальных сосудов в 100 % случаев, интракраниальных – в 80 % случаев. Полученные нами факты позволяют предположить, что воздействие дыхательных движений распространяется в большей мере на экстракраниальные сосуды (снижение амплитуды ФПГ составило 14,2 %), нежели на интракраниальные (снижение амплитуды РЭГ – 7 %). Об этом визуально свидетельствуют и параметры полигонов распределения, количественные коэффициенты АКФ временных и амплитудных показателей ПГ, близких по значению к респираторным колебаниям ФПГ при спокойном дыхании (рис. 3, 4).

Рис. 2. Изменения длительно регистрируемых РЭГ (1), ФПГ (2) и ПГ (3) при спокойном дыхании (А), углубленном дыхании (Б) и произвольном апноэ (В) испытуемой Н(21 год): вертикальные линии – амплитудная калибровка, горизонтальная линия – скорость лентопротяжки

Влияние дыхания на ритм сосудов кожи головы сохраняется и при углубленном дыхании, поскольку отмечается достоверное снижение частотных характеристик их временных показателей, а также амплитуды сосудистого тонуса (табл. 2). Ритм экстракраниальных сосудов вполне может находиться под управляющим воздействием со стороны дыхания, в то время как выявленные нами в прежних исследованиях [1] положительные (Р<0,05) взаимосвязи сердечного ритма с амплитудой РЭГ косвенно свидетельствуют об определенных влияниях системных механизмов кровообращения на мозговые сосуды.

Вполне вероятно, что основную роль для сосудистой системы играет задаваемый дыхательным центром фактор последовательности циклов, тогда как нюансы амплитудных и временных характеристик респираторных изменений сосудистого ритма зависят от внутрисистемных механизмов (нейрогенных и метаболических) регуляции тонуса интра- и экстракраниальных сосудов. Отсюда проявление несовпадений дыхательных движений с дыхательными волнами сосудистого ритма по длительности цикла (отставание и опережение) и особенно по его амплитуде с ее волновой интерференцией. Нельзя сбрасывать со счета и центральный механизм многозвенного регулирования кислородного режима организма, в котором задействованы структуры центральной нервной системы. В осуществлении данной жизненно важной функции могут на равных участвовать механизмы, контролирующие систему дыхания и кровообращения [9] и задающие единый ритм (дыхание и дыхательные волны сосудистого ритма), но с собственной программой сосудистой саморегуляции [2; 10; 12].

Таблица 3 Индивидуальные значения коэффициентов корреляции амплитудных (а) и временных (в) показателей ПГ, респираторных колебаний ФПГ и РЭГ (N=10)

|

Фамилия, возраст (лет) |

ПГв — ФПГв |

ПГв РЭГв |

Пга — ФПГа |

ПГа РЭГа |

ФПГв РЭГв |

ФПГа РЭГа |

Пга — ПГв |

ФПГа — ФПГв |

РЭГа РЭГв |

|

Н., 21 |

0,082 |

0,521 |

0,324* |

0,415** |

-0,040 |

0,308* |

0,431** |

0,534** |

0,516** |

|

С., 21 |

0426** |

-0,018 |

0,402** |

0,458** |

0,090 |

0,215 |

0,047 |

0,438** |

0,353** |

|

Д., 21 |

0,473** |

0,272* |

0,386** |

0,093 |

0,281* |

0,315* |

0,347** |

0,299* |

0,190 |

|

Н., 21 |

0,140 |

0,220 |

0,101 |

-0,173 |

0,105 |

0,009 |

0,142 |

0,578** |

0,322* |

|

С., 21 |

-0,077 |

0,149 |

0,353** |

0,224 |

0,188 |

-0,017 |

0,190 |

0,726** |

0,126 |

|

Д., 21 |

0,471** |

0,253* |

0,431** |

-0,020 |

0,401** |

0,010 |

0,531** |

0,552** |

0,422* |

|

Т., 21 |

0,644** |

0,279* |

0,619** |

0,072 |

0,059 |

0,043 |

0,537** |

0,663** |

0,277* |

|

Л., 26 |

-0,047 |

-0,122 |

0,044 |

-0,341** |

0,036 |

-0,077 |

0,452** |

0,390** |

0,380** |

|

П., 29 |

0,307* |

0,518** |

0,264* |

0,038 |

0,200 |

0,314* |

0,646** |

0,459** |

0,448** |

|

Н., 21 |

0,351** |

0,282* |

0,252* |

0,335** |

0,204 |

0,431** |

0,166 |

0,425** |

0,368** |

Примечание . * - P < 0,05; ** - P < 0,01 (N = 60).

Следует также учитывать физиологические механизмы влияния дыхания, наиболее изученные на примере сердечного ритма и осуществляемые за счет: 1) механических факторов, включающих колебания внутриплеврального давления во время дыхательных движений грудной клетки, вызывающих изменения венозного притока, сердечного выброса и частоты сердечных сокращений; 2) рефлексов с рецепторов растяжения легких, меняющих вагусную ориентацию; 3) рефлексов с барорецепторов, воздействующих на частоту сердечных сокращений через систему барорецепторного управления сердечным ритмом, и других рецепторов, определяющих реципрокность респираторных экскурсий [6]. Одним из механизмов дыхательного ритмогенеза мозговых сосудов во время задержанного дыхания могут быть рефлексы с каротидных хеморецепторов, чувствительность которых усиливается при повышении в артериальной крови напряжения СО2 и снижении напряжения О2.

о.е.

1,4

0 10 20 30 40 50 60n 0 0,5 1

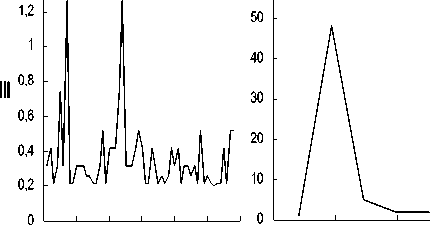

Рис. 3. Вариационно-статистические показатели амплитудных параметров ПГ (I ряд), а также дыхательных колебаний фронтальной ФПГ (II ряд) и бифронтальной РЭГ (III ряд) испытуемой П(29 лет): А – интервалограмма, Б – полигон распределения, В – АКФ

-0,4

-0,6

1,5 о.е.

Рис. 4. Вариационно-статистические показатели временных параметров ПГ (I ряд), а также дыхательных колебаний фронтальной ФПГ (II ряд) и бифронтальной РЭГ (III ряд) испытуемой П(29 лет): А – интервалограмма, Б – полигон распределения, В – АКФ

Выводы. 1. Кривые респираторных колебаний пульсового кровенаполнения сосудов кожи головы варьируют асинфазно с дыхательными волнами объемного пульса мозговых сосудов, тем самым, свидетельствуя о различиях в механизмах регуляции их тонуса и ритмических составляющих.

-

2. По сравнению с ритмическими параметрами дыхания респираторные колебания сосудистого ритма более вариативны, что связано с периодической суммацией волн разных порядков, характерных для ритмических изменений сосудистого тонуса. Воздействие дыхательных движений распространяется в

-

3. В прикладном аспекте результаты данных исследований подтверждают прежние предположения о возможности использования произвольно изменяемых дыхательных движений в качестве средства целенаправленной коррекции функционального состояния сердечнососудистой системы.

большей мере на экстракраниальные сосуды, как при спокойном, так и при углубленном дыхании испытуемых.

Tver State University

Respiratory oscillations of vascular rhythm are more variable in comparison with rhythmical parameters of respiration. This is related with periodical summing of stratified waves, which are characteristic for rhythmic of vascular tonus. The respiratory movements influence more extracranial vessel under quiet and deep breathing of examinees. Prognostic interpretation of obtained parametric links indicates on the possibility to use the respiration as a function with voluntary managing component for aimed quantitative correction of vascular system functional conditions .