Физиологическая характеристика ритмических движений пальцев рук с точки зрения функциональной асимметрии

Автор: Медведева Надежда Евгеньевна, Волнухина Людмила Владимировна, Шляпников Михаил Ферапонтович

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 6, 2007 года.

Бесплатный доступ

Двигательная асимметрия, как сложное динамическое явление, проявляется более ярко при выполнении элементарных ритмических произвольных действий, включая трудовые процессы. Увеличение периода моторного акта при переходе от простой двигательной пробы (теппинг-тест) к более сложным тестам с простой и дифференцировочной реакцией связано с вовлечением маскирующих функциональные асимметрии ассоциативных корковых структур.

Функциональная ассиметрия, двигательная ассиметрия, физиология труда, движения рук

Короткий адрес: https://sciup.org/146116110

IDR: 146116110 | УДК: 612.822.3

Текст научной статьи Физиологическая характеристика ритмических движений пальцев рук с точки зрения функциональной асимметрии

Тверской государственный университет

Двигательная асимметрия, как сложное динамическое явление, проявляется более ярко при выполнении элементарных ритмических произвольных действий, включая трудовые процессы. Увеличение периода моторного акта при переходе от простой двигательной пробы (теппинг-тест) к более сложным тестам с простой и дифференцировочной реакцией связано с вовлечением маскирующих функциональные асимметрии ассоциативных корковых структур.

Латерализация психических процессов – важнейшая психофизиологическая характеристика деятельности мозга, основанная на диалектическом единстве двух основных аспектов: функциональной асимметрии (или специализации) полушарий мозга и их взаимодействии в обеспечении психической деятельности человека [1; 5]. Проблема функциональной асимметрии рук может быть достаточно острой в аспекте физиологии трудовой деятельности, поскольку практически все станки, машины и механизмы рассчитаны на праворукость работающих на них людей. В настоящее время межполушарная асимметрия рассматривается как одна из фундаментальных закономерностей работы мозга не только человека, но и животных. Проблема функциональной моторной асимметрии млекопитающих составляет часть общей проблемы асимметрии организации и функций мозга, куда входит также морфологическая асимметрия различных структур мозга, химическая асимметрия содержания медиаторов, метаболитов и других веществ, асимметрия межполушарных взаимоотношений и электрической активности мозговых структур и т. д. Функциональная моторная асимметрия включает различные двигательные проявления, такие, как, например, пространственную асимметрию (предпочтение правой или левой стороны при локомоции, плавании, выборе рычага), асимметрию позного тонуса в норме и после унилатеральных повреждений мозга, предпочтительное использование правых или левых конечностей в манипуляционных движениях [3].

Известно, что теппинг-тест отражает скорость смены рабочей программы мозга, т. е. быстроту ритмических движений и время наступления утомления в моторных и сенсорных зонах коры больших полушарий головного мозга. Это позволяет с достаточной долей уверенности определить точность направления функциональной моторной асимметрии мозга даже у «переученных» и так называемых «скрытых» левшей [1].

Латентный период простой и особенно дифференцированной зрительно-моторной реакции позволяет оценить качество сенсомоторного воздействия, лабильность центральной нервной системы (ЦНС) и некоторые нюансы ее утомления. Однако остается открытым ряд вопросов: а) влияет ли доминирование одной из рук на функциональное состояние ипси- или контрлатерального полушария; б) возникают ли при этом процессы торможения в субдоминантных зонах головного мозга; в) зависит ли общая скорость реагирования на простой или дифференцировочный раздражитель от времени двигательного цикла правой и левой руки.

Целью нашей работы было экспериментальное изучение временных показателей циклов произвольных ритмических движений праворуких и леворуких испытуемых в сравнительном аспекте.

Методика. Обследовано 75 практически здоровых женщин-студенток 19 – 23 лет, из которых по их субъективным и объективным характеристикам 57 являются правшами, 18 – левшами. Представляемый эксперимент включал соответственно 60 и 20 исследований, при проведении которых фиксировались значения ритмических движений пальцев рук в максимальном темпе за 10 секунд на специально смонтированной установке, включающей электронно-вычислительный комплекс “Stepper” [2]. Для определения латентного периода простой (ЛПДР) и дифференцировочной (ЛПДР диф.) зрительно-моторной реакции использована также специальная установка с компьютерной регистрацией и последующим анализом времени движения правой или левой руки в ритме, задаваемом экспериментатором [4]. Во время эксперимента испытуемый находился в положении сидя, исследуемая рука согнута в локтевом суставе под прямым углом, предплечье на опоре, запястье фиксировано.

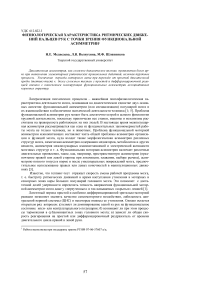

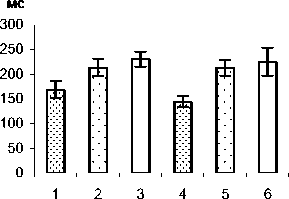

Результаты и их обсуждение. В ходе эксперимента как у правшей, так и у левшей обнаружены достоверные различия (P<0,01) между показателями теппинг-теста правой и левой руки (табл. 1, 2, рис. 1, 2). В таблицах и на рисунках представлена количественная характеристика теппинг-теста в виде усредненного показателя времени двигательного цикла (удар-замах).Анализ значений ЛПДР правшей при параметрическом обсчете обнаруживает лишь тенденцию к увеличению данного показателя при работе правой рукой, по сравнению с левой (табл. 1), хотя сравнительный стохастический анализ (по Ойвину) показывает явную статистическую достоверность различий по численному соотношению исследуемых движений.

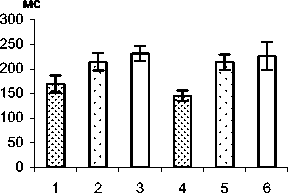

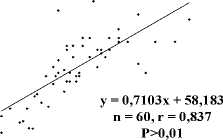

Обнаружена прямая корреляционная зависимость (P<0,01) между показателями теппинг-теста правой и левой рук у правшей и левшей, что может говорить о возможности взаимного влияния на функциональное состояние их нервно-мышечной системы (рис. 3). Данная возможность в исследуемом нами возрасте, вероятнее всего, реализована как в функциональном, так и в морфологическом варианте (особенности ипси-, контрлатеральных и комиссуральных путей центральной нервной системы).

Таблица 1

Основные статистические параметры времени цикла теппинг-теста и ЛПДР (Х±m) правой (А) и левой (Б) рук испытуемых-правшей

|

Статистические параметры |

Теппинг-тест (мс) |

ЛПДР (мс) |

ЛПДР диф. (мс) |

|||

|

А |

Б |

А |

Б |

А |

Б |

|

|

X |

153,171 |

166,905 |

229,124 |

206,901 |

246,133 |

230,024 |

|

m |

3,843 |

3,603 |

7,157 |

6,286 |

5,849 |

6,686 |

|

S |

29,523 |

27,676 |

55,437 |

48,695 |

45,306 |

51,791 |

|

D |

871,639 |

766,016 |

3073,366 |

2371,222 |

2052,683 |

2682,356 |

Таблица 2

Основные статистические параметры времени цикла теппинг-теста и ЛПДР правой (А) и левой (Б) рук испытуемых-левшей

|

Статистические параметры |

Теппинг-тест (мс) |

ЛПДР (мс) |

ЛПДР диф. (мс) |

|||

|

А |

Б |

А |

Б |

А |

Б |

|

|

Х |

169,106 |

145,399 |

226,192 |

213,585 |

236,264 |

242,707 |

|

m |

8,727 |

5,262 |

6,780 |

8,701 |

8,152 |

14,116 |

|

S |

38,038 |

22,937 |

26,796 |

34,390 |

32,219 |

55,789 |

|

D |

1446,906 |

526,125 |

718,074 |

1182,687 |

1038,082 |

3112,456 |

Рис. 3. Регрессионная зависимость между показателями теппинг-теста правой (абсцисса) и левой руки у правшей (А) и левшей (Б)

Если рассматривать представленные движения как двигательный стереотип по K.Lewit [6] в виде временной константы сцепления условных рефлексов, которая создается на основе стереотипно повторяющихся раздражителей (этот внешний стереотип приводит к образованию внутреннего двигательного стереотипа), можно заметить, что высокий уровень корреляции между показателями теппинг-теста как у правшей так и у левшей предположительно связан с образованием и переносом образовавшегося условного рефлекса по комиссуральным путям, повышение возбудимости контр- и- ипсила- теральных путей, все это, конечно, это не уменьшает влияния когнитивной и биохимической составляющей движения.

Исходные данные отражают центральное время проведения нервного импульса, а полученная нами разница указывает на особенности проведения и переработки информации, начиная с элементарных уровней управления произвольными движениями (теппинг-тест) и заканчивая высшими интегративными уровнями больших полушарий головного мозга (простая и дифференцированная зрительно-моторная реакция) у правшей и левшей. При этом чем выше уровень управления движениями верхних конечностей, тем меньше выражена их функциональная асимметрия. По всей вероятности, включающиеся в процесс дифференцировочного выбора двигательной реакции ассоциативные корковые структуры с их сложными тормозно-возбудительными свойствами способствуют своеобразному нивелированию проявлений ручной асимметрии (маскирующий эффект).

Выводы. 1.Установлено, что двигательная асимметрия рук представляет собой сложное динамическое явление, которое проявляется более ярко при выполнении элементарных произвольных ритмических действий.

-

2. Увеличение периода моторного акта при переходе от простой двигательной пробы (теппинг-тест) к более сложным тестам с простой и дифференцировочной реакцией связано с вовлечением маскирующих функциональные асимметрии ассоциативных корковых структур.

Tver State University

Impellent asymmetry as the complex dynamic phenomenon, is shown more brightly at performance of elementary rhythmic any actions. The increase in the period of the motor certificate at transition from simple impellent tests (tepping-test) to more complex tests about idle time and dif-ferens is connected by reaction with involving masking functional asymmetries associative cortix structures.

мс

Рис. 1. Результаты исследований теппинг-теста правой (1) и левой (4) руки; ЛПДР правой (2) и левой (5) руки; ЛПДР диф. правой (3) и левой (6) руки у испытуемых-правшей

Рис. 2 Результаты исследований теппинг-теста правой (1) и левой (4) руки; ЛПДР правой (2) и левой (5) руки; ЛПДР диф. правой (3) и левой (6) руки у испытуемых-левшей

мс250

мс

y = 1,287x - 20,422 n=20, r = 0,817 P>0,01

мс