Физиологическая характеристика состояния организма младших школьников, занимающихся силовыми упражнениями

Автор: Тимофеев Сергей Сергеевич, Рыжов Анатолий Яковлевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Валеология

Статья в выпуске: 2, 2006 года.

Бесплатный доступ

Специфическая подготовительная настраиваивающая тренировка способствует функциональной перестройке нервно-мышечного аппарата юных тяжелоатлетов, проявляющейся в росте мышечной силы при антропометрических данных, идентичных таковым у физически нетренированных сверстников. Сердце юных тяжелоатлетов функционирует в физиологически оптимальном, экономном режиме, о чем свидетельствует сниженный уровень частоты сердечных сокращений и диастолического артериального давления.

Короткий адрес: https://sciup.org/146116050

IDR: 146116050 | УДК: 612.4

Текст научной статьи Физиологическая характеристика состояния организма младших школьников, занимающихся силовыми упражнениями

Тверской государственный университет

Специфическая подготовительная настраиваивающая тренировка способствует функциональной перестройке нервно-мышечного аппарата юных тяжелоатлетов, проявляющейся в росте мышечной силы при антропометрических данных, идентичных таковым у физически нетренированных сверстников. Сердце юных тяжелоатлетов функционирует в физиологически оптимальном, экономном режиме, о чем свидетельствует сниженный уровень частоты сердечных сокращений и диастолического артериального давления.

Возраст 8-12 лет относится к периоду так называемого второго детства [2] и характеризуется тем, что в это время происходит становление центральной нервной системы (ЦНС). Соответственно совершенствуется система управления двигательными функциями растущего организма, что весьма важно для вовлечения детей младшего школьного возраста в занятия физическими упражнениями. В наше время (конец ХХ – начало ХХI в.), характеризующееся выраженными гипокинезией и гиподинамией, двигательная активность детей приобретает особо важное значение и требует научно обоснованных подходов в плане подготовки к предстоящей трудовой и физкультурно-спортивной деятельности [11;12].

Современное состояние различных видов спорта, в частности тяжелой атлетики, таково, что требует настроечной работы нервно-мышечного аппарата (НМА), начиная именно с указанного возрастного периода. Естественно, принцип общей физической подготовки и постепенности нарастающих нагрузок должен быть выдержан в полном соответствии с психофизиологическими особенностями растущего организма детей, занимающихся в период второго детства.

Цель данной работы – исследование двигательных функций и показателей системной гемодинамики на фоне антропометрических параметров у школьников 8-12 лет, занимающихся общей физической подготовкой, настраивающей на дальнейшие занятия тяжелой атлетикой.

Методика. В исследованиях в качестве испытуемых приняли участие 30 школьников – мальчиков 8-12 лет, занимающихся в секции тяжелой атлетики от полугода до 2,5 лет на основе соответствующей ориентировочной двигательной установки [8]. Юные спортсмены-тяжелоатлеты, помимо школьных уроков физической культуры, занимались три раза в неделю во второй половине дня по полуторачасовой программе общей физической подготовки целенаправленного характера, предусматривающей упражнения с собственным весом (сгибание и разгибание рук в упоре лежа и на параллельных брусьях (с поддержкой), подтягивание на перекладине (с опорой ног и без опоры), прыжки в длину и высоту с места, бег на короткие дистанции 20-40 м. Применяемые силовые упражнения с отягощениями носили строго дозированный характер в зависимости от возраста, тренировочного стажа, функционального состояния организма и субъективных показателей испытуемых. При этом нагрузки были максимально индивидуализированы и направлены на подготовку к дальнейшим тренировкам по тяжелой атлетике. Специальные комплексы упражнений включали работу с облегченными гирями, гантелями и специальной детской штангой (жим лежа, приседания, «тяга» штанги от помоста, наклоны туловища со штангой на плечах и т.п.) в различных сочетаниях. В качестве контроля обследована группа из 24 мальчиков аналогичного возрастного диапазона, физическая подготовка которых не выходила за рамки академической программы общеобразовательной школы.

По специально разработанной нами программе было проведено выкопировывание тестовых результатов из медицинских карточек юных тяжелоатлетов в Тверском областном физкультурном диспансере. Программа включала выборочные антропометрические иссле- дования, направленные на определение телосложения и вариантов состава тела [12]. Аналогичные программные исследования (скрининг) испытуемых контрольной группы были проведены в медицинском кабинете школы № 12 г. Твери до обеда не менее чем через 2 ч после еды. В частности, рост и вес испытуемых измерялись на аналитических медицинских весах К-9 с встроенным ростомером, окружности плеча, бедра и голени измерялись специально маркированной мерной лентой. Сила кистей рук и становая сила измерялись стандартными методами с использованием становых (ДС-200) и ручных (ДРП-120) динамометров по средним показателям из трех измерений. Показатели системной гемодинамики – систолическое и диастолическое артериальное давление (СД, ДД) и частота сердечных сокращений (ЧСС) – регистрировались при помощи автоматических приборов типа UA 767 в стандартном положении испытуемых сидя. Кроме того, у обследованных юных тяжелоатлетов, занимающихся на базе спортклуба «Планета» был проведен опрос об их субъективном отношении к занятиям.

Результаты исследования и их обсуждение . При анализе результатов прежде всего следует обратить внимание на то, что данные возраста, роста и веса испытуемых обеих групп практически идентичны (таблица). То же относится и к показателям окружности плеча, хотя окружности бедра и голени испытуемых существенно различаются, как следует из той же таблицы. Характерно, что уже в данном возрасте силовые показатели юных тяжелоатлетов статистически существенно превышают аналогичные данные контрольных испытуемых [9]. Не совсем равнозначны и показатели системной гемодинамики, особенно ЧСС и ДД, подробный анализ которых представлен ниже.

Результаты исследуемых показателей (X±m) у школьников 8-12 лет, занимающихся силовыми упражнениями (А) и физически не тренированных (Б)

|

Показатели |

А |

Б |

P |

||

|

X |

m |

X |

m |

||

|

Возраст, лет |

10,23 |

0,18 |

10,21 |

0,18 |

|

|

Рост, см |

132,53 |

2,00 |

137,04 |

1,82 |

|

|

Вес, кг |

31,33 |

1,45 |

30,92 |

1,09 |

|

|

Окружность плеча, см |

19,27 |

0,68 |

19,33 |

0,27 |

|

|

Окружность бедра, см |

39,07 |

0,82 |

35,88 |

0,82 |

<0,05 |

|

Окружность голени, см |

22,87 |

0,54 |

27,06 |

0,50 |

<0,01 |

|

Сила правой кисти, кг |

11,53 |

1,27 |

3,50 |

0,36 |

<0,01 |

|

Сила левой кисти, кг |

11,17 |

1,27 |

3,29 |

0,36 |

<0,01 |

|

Становая сила, кг |

52,83 |

5,22 |

19,38 |

2,27 |

<0,01 |

|

ЧСС, уд/мин |

67,37 |

0,64 |

75,92 |

1,36 |

<0,01 |

|

СД, мм.рт.ст |

99,67 |

0,91 |

100,00 |

0,91 |

|

|

ДД, мм.рт.ст. |

57,17 |

0,91 |

63,54 |

1,36 |

<0,01 |

Примечание. Р – показатель статистической достоверности различий.

Следует отметить, что у всех занимающихся силовыми упражнениями школьников выявлено позитивное отношение к самим занятиям и применяемым на них нагрузкам, причем 22 человека из 30, т.е. 73,3±8,1 % даже оценили нагрузки как недостаточно интенсивные. В целом, судя по показателям системной гемодинамики, как следует из табличных данных, указанные комплексы силовых упражнений оказывают вполне благоприятное воздействие на организм занимающихся, не вызывая дискомфортных состояний. В этой связи особенно показательна величина ЧСС (таблица), которая у контрольных испытуемых доходила до 90 уд/мин, что соответствует литературным данным [1;4], а дисперсия выборки составила 53,7, тогда как занятия силовыми упражнениями способствовали «выравниванию» пульса, поскольку дисперсия ЧСС у них была равна 11,6. Естественно, что фактор позитивного влияния силовых упражнений на ритм сердечных сокращений по критерию Фишера является статистически достоверным (F= 4,6; P<0,01).

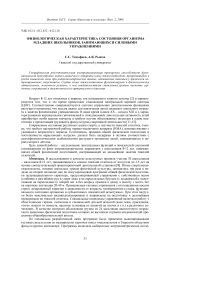

Рис. 1. Показатели массы тела (А) и становой силы (Б) у школьников 8-12 лет, физически тренированных (1) и контрольных испытуемых (2)

В дальнейшем был проведен сравнительный анализ таких «глобальных» параметров, как вес тела и становая сила, охватывающая напряжением большие мышечные массивы у испытуемых. В данном случае показательно то, что при практически идентичных весовых показателях (рис. 1,А) становая сила юных спортсменов с высокой степенью статистической достоверности (Р<0,001) превосходила таковую у контрольных испытуемых (рис. 1,Б). Из этого примера вытекает ряд предположений о соотношениях жировой массы и массы мышечной, вероятно, более развитой у юных спортсменов, о влиянии физической тренированности скелетной мускулатуры и систем управления ею на силовые показатели при прочих равных условиях, о роли длины тела, несколько большей у контрольных испытуемых [3;10;11]. Данные предположения могут быть разрешены в планируемой нами дальнейшей исследовательской работе, направленной на охват групп испытуемых подросткового, юношеского и зрелого возраста.

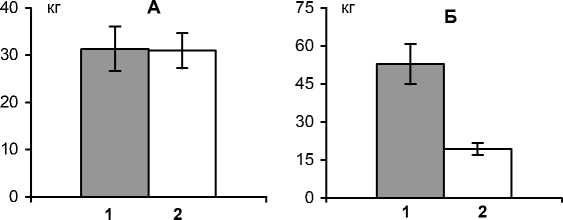

В аналогичном ключе проводились исследование и сравнительный анализ показателей окружности правого плеча и силы правой кисти испытуемых. Установлено, что если окружности плеча в обеих группах практически равны (таблица, рис. 2,А), то сила кисти юных спортсменов статистически достоверно (P<0,01) превышает таковую у контрольных испытуемых (рис. 2,Б). В данной ситуации также встает вопрос о роли жировой прослойки плеча, предположительно более выраженной у нетренированных школьников, и о роли физической тренированности, в большей мере характерной для юных тяжелоатлетов [13]. Корреляционный анализ окружности правого плеча и силы правой кисти показал, что у юных тяжелоатлетов связь данных показателей более тесная (r=0,869; Р<0,01), нежели у физически нетренированных школьников (r=0,473; P<0,05). Коэффициент детерминации данной связи у юных тяжелоатлетов равен 75,7±7,9 %, а оставшиеся 24,3 % составляют так называемые побочные факторы, не обусловленные величиной силы кисти. Характерно, что у испытуемых контрольной группы практически столько же составляет коэффициент детерминации фактора силы (22,3±8,5 %), тогда как побочные 77,6 % весьма близки к основной (силовой) причинной обусловленности юных спортсменов. Это дает дополнительную количественную аргументацию в пользу влияния силовой нагрузки на мышечный состав верхней конечности детей младшего школьного возраста.

Рис. 2. Показатели окружности плеча (А) и силы кисти правой руки (Б) у школьников 8-12 лет, физически тренированных (1) и контрольных испытуемых (2)

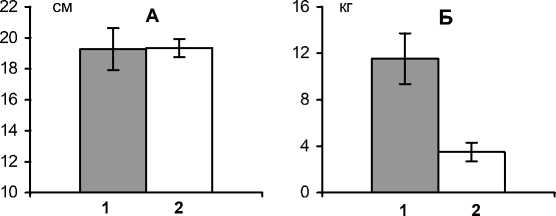

Рис. 3. Показатели роста (А) и ЧСС (Б) у школьников 8-12 лет, физически тренированных (1) и контрольных испытуемых (2)

Как известно, рост, как и масса тела человека, могут оказывать определенное влияние на показатели системной гемодинамики и, в частности, ЧСС и СД [6]. Проанализировав данные длины тела испытуемых обеих групп, мы обнаружили некоторое превышение ее у контрольных испытуемых (рис. 3,А), что по усредненным данным совпадало и с разницей ЧСС которая была достоверно (P<0,01) выше в контрольной группе (рис. 3Б). Однако корреляционный анализ не выявил существенной связи ЧСС с показателями роста (r=-0,362; P>0,05) и веса (r=-0,278; p>0,05) у испытуемых контрольной группы. Вполне вероятно, что у физически не тренированных школьников в исследуемый нами возрастной период второго детства такие антропометрические показатели, как рост и вес, еще не оказывают заметного влияния на состояние системы кровообращения школьников. В то же время у юных тяжелоатлетов ЧСС статистически достоверно (при N=30) коррелирует с данными роста (r=0,540; P<0,01) и веса (r=0,529; P<0,01). В данном случае, по всей вероятности, решающую роль в формировании ритма сердечных сокращений играет фактор роста мышечной массы тренированных испытуемых [3], несмотря на меньшую ЧСС у них в усредненном варианте (таблица, рис. 3,Б).

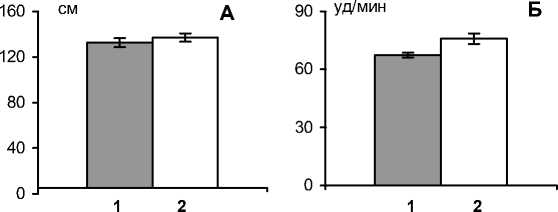

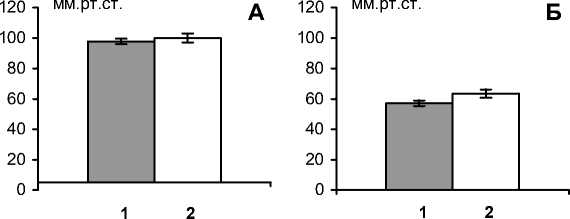

Характерно, что на фоне практически одинаковых с контрольными испытуемыми уровней СД (рис. 4,А) диастолическое давление у юных тяжелоатлетов оказывается достоверно (P<0,01) сниженным (рис. 4,Б). Данный факт заслуживает внимания, если учесть, что ДД косвенно отражает состояние периферических кровеносных сосудов. Известно, что оптимальное кровоснабжение скелетной мускулатуры во многом определяется морфологической спецификой васкуляризации мышечных волокон, а также особенностями их контрактильной деятельности [5;7]. Таким образом, условия кровоснабжения скелетных мышц юных тяжелоатлетов под влиянием специфической тренировки оказываются более благоприятными по сравнению с контрольными испытуемыми. Это обеспечивается снижением у юных тяжелоатлетов ДД при неизменном СД, а следовательно, повышением пульсового артериального давления, косвенно свидетельствующем об увеличении сердечного выброса. В результате оптимальное кровоснабжение тренированных скелетных мышц младших школьников обходится меньшими энерготратами при сердечном выбросе, что свидетельствует о начинающейся экономизации функций, свойственной физически тренированному организму и так называемому «спортивному сердцу».

Рис. 4. Показатели СД (А) и ДД (Б) у школьников 8-12 лет, физически тренированных (1) и контрольных испытуемых (2)

Выводы. 1. В период второго детства специфическая подготовительная настраиваи-вающая тренировка способствует функциональной перестройке нервно-мышечного аппарата юных тяжелоатлетов, что отчетливо проявляется в росте силовых показателей на фоне антропометрических данных, практически не отличающихся от таковых у физически нетренированных сверстников.

-

2. По данным системной гемодинамики сердце юных тяжелоатлетов функционирует в физиологически оптимальном, экономном режиме, о чем свидетельствует существенное снижение частоты сердечных сокращений и диастолического артериального давления, тогда как уровень систолического артериального давления идентичен уровню его у испытуемых контрольной группы.

Tver State University

Specific preparatory adaptive training promotes the functional reorganization of the neuromuscular apparatus of the young weight-lifters, which is expressed in the increase of their muscular strength under similar anthropometry as in non-trained pupils of the same age. Heart of young weight-lifters functions in physiologically optimal and economic mode, which is testified by the reduced frequency of cardiac contractions and decreased level of diastolic arterial blood pressure.