Физиологическая характеристика влияния силовых нагрузок на организм подростков

Автор: Тимофеев С.С., Рыжов А.Я.

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 5, 2007 года.

Бесплатный доступ

Специфические силовые нагрузки способствуют функциональной перестройке нервно-мышечного аппарата юных тяжелоатлетов, проявляющейся в росте мышечной силы при антропометрических данных, в большинстве своем опережающих таковые у физически нетренированных сверстников. Сердце юных тяжелоатлетов, функционирует в физиологически оптимальном, экономном режиме, о чем свидетельствует сниженный (по сравнению с контрольной группой) уровень частоты сердечных сокращений и диастолического артериального давления.

Короткий адрес: https://sciup.org/146116085

IDR: 146116085 | УДК: 612,4:

Текст научной статьи Физиологическая характеристика влияния силовых нагрузок на организм подростков

Возраст 13 –16 лет охватывает подростковый период [2] и характеризуется интенсивным становлением пубертатных функций организма. Совершенствуется система управления двигательными функциями растущего организма, особенно под влиянием физических упражнений и спортивных тренировок. В настоящее время (конец XX – начало XXI в.), в условиях выраженных гипокинезии и гиподинамии, двигательная активность подростков приобретает особо важное значение и требует научно обоснованных подходов в плане подготовки к предстоящей трудовой [3; 6] и физкультурно-спортивной деятельности [14; 15].

Современное состояние различных видов спорта, в частности, тяжелой атлетики, таково, что требует систематической работы нервно-мышечного аппарата (НМА), особенно с указанного возрастного периода, который в условиях современного спорта тренировочно задействован практически как у взрослого человека. Подобная подготовка особенно важна для юных спортсменов, готовящих себя к профессиональному спорту, который в современном варианте представляет собой труд, характеризующийся сверхтяжелыми нагрузками и одновременно высокой нервной напряженностью. При этом принцип общей физической подготовки и постепенности нарастающих нагрузок выдерживается в полном соответствии с психофизиологическими особенностями еще интенсивно растущего организма занимающихся в указанный подростковый период.

Цель данной работы – исследование двигательных функций и показателей системной гемодинамики с учетом антропометрических параметров у школьников 13 – 16 лет, занимающихся на фоне общей физической подготовки тяжелой атлетикой.

Методика и организация исследований. В исследованиях в качестве испытуемых приняли участие 33 школьника – мальчики 13 – 16 лет, занимающиеся в секции тяжелой атлетики, со стажем от одного года до пяти лет с общей ориентировочной двигательной установкой на общее физическое развитие и соответствующие данному возрасту спортивные успехи [8; 9; 11].

Юные штангисты занимались в секции под руководством тренера по 2 часа 4 раза в неделю, а также один раз в неделю – физкультурой на уроках в школе. На тренировках для развития быстроты (15% учебного времени) использовались беговые упражнения: бег на 15– 25м, прыжки с места в высоту и длину, прыжки в глубину (с гимнастических снарядов на мат), прыжки со скакалкой на время 25 – 35 с. Для развития выносливости (20% времени) применялись спортивные игры: баскетбол и футбол, а также медленный бег на 1000 м и 2000 м, для развития гибкости (20% времени) – упражнения на растяжение мышц, акробатические упражнения. Для развития координации движений (15% времени) использовались упражнения со штангой (детской, малого веса), выполняемые в целях освоения техники и выработки динамического стереотипа штангиста. Развитию силы уделялось 45% учебного времени, заполняемого такими упражнениями, как подтягивание на перекладине, отжимания в упоре на брусьях, комплексы упражнений с гантелями и гирями малого веса. Использовались и специальные упражнения с облегченной штангой – жимы лежа и стоя, рывок, толчок, тяги штанги от помоста, наклоны и приседания со штангой на плечах. Школьники идентичного возрастного диапазона (24 человека), составившие контрольную группу, занимались только физической культурой по школьной программе.

Периодически для сравнения результатов обеих групп по специально разработанной нами программе проводились стандартные скрининговые исследования в условиях Областного физкультурного диспансера для лиц экспериментальной группы и в медицинском кабинете школы № 12 г. Твери для контрольных испытуемых по программе, включающей антропометрические исследования, направленные на определение состава тела [15]. В частности, рост и вес у испытуемых измерялись на комбинированных медицинских весах К-9, окружности плеча, бедра и голени – специально маркированной лентой. Сила кистей рук и становая сила измерялись динамометрами ДРП-120 и ДС-200 по средним показателям из 3 – 4 измерений.

Показатели системной гемодинамики – систолическое и диастолическое артериальное давление (СД, ДД) и частота сердечных сокращений (ЧСС) – регистрировались при помощи прибора ИА 767 в стандартном положении испытуемых сидя [7; 8].

Результаты и их обсуждение . Следует отметить, что данные возраста и роста испытуемых обеих групп практически идентичны (табл. 1). В то же время показатели веса тела, окружности плеча и бедра существенно выше у испытуемых экспериментальной группы, нежели у контрольной, при несущественной разнице в окружностях голени, как следует из той же таблицы. Силовые показатели тяжелоатлетов 13 – 16 лет существенно превышают аналогичные данные контрольных испытуемых [12], изменения показателей системной гемодинамики (ЧСС и ДД) также не равнозначны, как следует из табл. 1. Характерно, что ЧСС и ДД у юных тяжелоатлетов статистически достоверно ниже, чем у контрольных испытуемых (табл. 1), а в целом, судя по показателям системной гемодинамики, указанные комплексы силовых упражнений оказывают вполне благоприятное воздействие на организм занимающихся, не вызывая дискомфортных состояний. В этой связи особенно показательна величина ЧСС, которая у контрольных испытуемых доходила до 84 уд/мин, что, в общем, соответствует литературным данным [1; 4; 5]. Дисперсия выборки составила 27,9. В то же время есть основания полагать, что занятия силовыми упражнениями способствуют групповому «выравниванию» пульса, поскольку дисперсия ЧСС у них была равна 5,8. В данном случае и факторная характеристика влияния силовых упражнений на ритм сердечных сокращений по критерию Фишера является статистически достоверной (F=4,8; P<0,01). Говоря об адекватности физических нагрузок и их соответствии возрасту занимающихся юных тяжелоатлетов, необходимо отметить, что при субъективной положительной оценке интенсивности занятий всеми контрольными испытуемыми 16 человек (48,5%) отметили недостаточность нагрузки для их организма. Это позволяет считать, с одной стороны, что нагрузки вполне адекватны, с другой – что в тренировочном процессе необходимо усилить дидактический принцип индивидуального подхода.

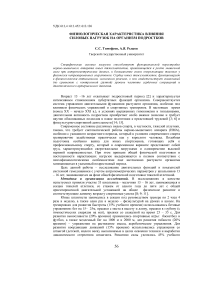

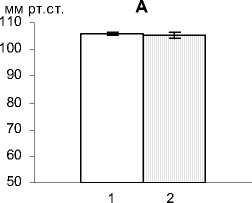

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает сравнительный анализ таких «глобальных» параметров, как вес тела и становая сила, охватывающая напряжением большие мышечные массивы у испытуемых. В данном случае показательно то, что если становая сила юных спортсменов 8 – 12 лет с высокой степенью статистической достоверности (Р<0,01) превосходит таковую у контрольных испытуемых при практически идентичных весовых показателях [8; 9], то в группе 13 – 16 лет существенное превосходство зарегистри ровано по обоим показателям (рис.1). Исходя из этого примера, вполне можно делать предположение о ведущей роли мышечной массы в проявлении силы мышц спортсменов, тем более что коэффициент линейной корреляции веса и становой силы у них (r=0,587,Р<0,01) даже несколько меньше, нежели у лиц контрольной группы (r=0,704,Р<0,01).

Таблица 1

Результаты исследуемых показателей (X+m) у школьников 13 – 16 лет, занимающихся силовыми упражнениями (А) и физически нетренированных (Б)

|

Статистические параметры |

Возраст, лет |

Рост, см |

Вес, кг |

Окружности, см |

Силовые показатели, кг |

Становая сила, кг |

ЧСС Уд/мин |

АД, мм рт.ст. |

|||||

|

плеча |

бедра |

голени |

правой кисти |

левой кисти |

СД |

ДД |

|||||||

|

A |

X |

14,76 |

163,36 |

60,52 |

28,06 |

46,06 |

29,94 |

32,00 |

30,61 |

119,18 |

65,88 |

105,91 |

60,76 |

|

m |

0,13 |

1,19 |

1,49 |

0,51 |

0,72 |

0,47 |

1,32 |

1,19 |

4,46 |

0,42 |

1,27 |

1,27 |

|

|

Б |

X |

13,88 |

162,29 |

49,08 |

23,96 |

42,88 |

31,65 |

13,83 |

13,13 |

52,79 |

69,42 |

105,21 |

64,58 |

|

m |

0,13 |

1,57 |

1,78 |

0,42 |

0,85 |

0,42 |

1,70 |

1,61 |

4,67 |

0,93 |

1,06 |

0,85 |

|

|

Р |

<0,01 |

<0,01 |

<0,01 |

<0,01 |

<0,01 |

<0,01 |

<0,01 |

<0,05 |

|||||

Примечание. Р – показатель статической достоверности различий.

Таким образом, «становая сила» у юных тяжелоатлетов лишь на 34,4% детерминирована массой тела, тогда как у контрольных испытуемых данная зависимость составляет 50,0% При этом факт влияния спортивной тренировки на силовые показатели юных тяжелоатлетов при прочих равных условиях практически бесспорен.

Рис.1. Показатели массы тела (А) и становой силы (Б) у школьников 13 – 16 лет физически тренированных (1) и контрольных испытуемых (2)

Естественно, встает вопрос и о роли длины тела испытуемых в проявлении «глобальных» силовых качеств [5; 14; 15], поскольку, как показано нами ранее [9], у мальчиков 8 – 12 лет, занимающихся силовыми упражнениями и физически тренированных, корреляционная зависимость (r) становой силы от роста практически идентична (0,608, Р<0,01 и 0,729, Р<0,01). У юных же спортсменов 13 – 16 лет корреляция роста и становой силы отсутствует (r=0,260,Р>0,05), тогда как у контрольных испытуемых данный коэффициент равен 0,736, Р<0,01, что в детерминантном аспекте соответствует 6,8 и 54,2 %. Таким образом, положительное влияние роста мышечной массы как таковой на силовые качества подростков в период специализированной тренировки получает количественное подтверждение.

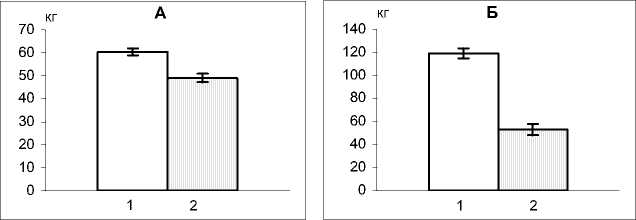

Рис. 2. Показатели окружности плеча (А) и силы кисти правой руки (Б) у школьников 13 – 16 лет, физически тренированных (1) и контрольных испытуемых (2)

В аналогичном ключе проводились исследования и сравнительный анализ показателей окружности правого плеча и силы правой кисти испытуемых. Установлено, что окружность плеча в группе юных тяжелоатлетов статистически достоверно (Р<0,01) превышает таковую у физически нетренированных школьников 13 – 16 лет так же как и сила кисти юных спортсменов статистически достоверно (P<0,01) выше, чем у контрольных испытуемых (рис. 2, А; Б). В данной ситуации также встает вопрос о явном превышении мышечной массы верхней конечности у физически тренированных школьников, и роли целенаправленной силовой подготовки, в большей мере характерной для юных тяжелоатлетов [17]. Корреляционный анализ окружности правого плеча и силы правой кисти показал, что у юных тяжелоатлетов связь данных показателей (r=0,689; Р<0,01) практически не отличается от аналогичной связи физически нетренированных школьников (r=0,651; P<0,01). Коэффициент детерминации данной связи у юных тяжелоатлетов равен 47,5%, а у физически нетренированных – 42,4%. Однако при этом следует учесть и соответствующую разницу в окружностях плеча и, соответственно в мышечной массе верхней конечности, что количественно доказывает преимущественную роль мышечной массы у юных тяжнлоатлетов. Составляющие так называемые побочные факторы (свыше 50%) у тех и других испытуемых, по всей вероятности, приходятся на мышцы предплечья.

сА уд/м Б

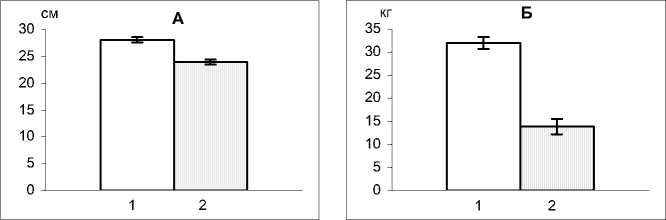

Рис. 3. Показатели роста (А) и ЧСС (Б) у школьников 13 – 16 лет, физически тренированных (1) и контрольных испытуемых (2)

Длина тела, как и масса его у человека, может оказывать определенное влияние на показатели системной гемодинамики, в частности ЧСС и СД [7]. Проанализировав данные длины тела испытуемых обеих групп, мы обнаружили некоторое превышение ее у физически тренированных испытуемых (рис. 3, А), хотя ЧСС у них была существенно (Р<0,01) ниже, чем у нетренированых. При этом корреляцилонный анализ не выявил существенной связи ЧСС с показателями роста и веса у испытуемых обеих групп. Вполне вероятно, что у школьников в исследуемый нами возрастной период длина и масса тела не оказывают заметного влияния на состояние системы кровообращения и в формировании ритма сердечных сокращений играет решающую роль уже не столько рост мышечной массы [10; 13], сколько состояние физической тренированности, обусловленное регулярными силовыми нагрузками (рис. 3, Б).

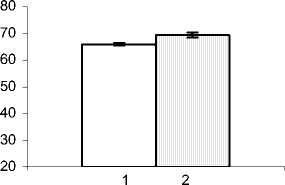

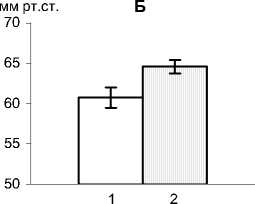

Рис. 4. Показатели СД (А) и ДД (Б) у школьников 13 – 16 лет, физически тренированных (1) и контрольных испытуемых (2)

Характерно, что на фоне практически одинаковых с контрольными испытуемыми уровней СД (рис.4, А) диастолическое давление у юных тяжелоатлетов оказывается достоверно (P<0,05) ниже (рис. 4, Б). При этом важно то, что ДД в общем отражает состояние периферических кровеносных сосудов и, следовательно, уровень нутритивного кровотока мышцы [7]. Оптимальное же кровоснабжение скелетной мускулатуры во многом определяется морфологической спецификой васкуляризации мышечных волокон и их контрактильными особенностями [6; 10]. Следовательно, условия кровоснабжения скелетных мышц юных тяжелоатлетов по сравнению с контрольными испытуемыми более благоприятны. Об этом свидетельствует сниженное ДД при неизменном СД, а следовательно, повышенное пульсовое артериальное давление, косвенно свидетельствующее об увеличении сердечного выброса. В данной ситуации кровоснабжение тренированных скелетных мышц подростков при сердечном выбросе обходится меньшими энергозатратами, что свидетельствует о продолжающейся с более раннего периода детства экономизации функций, свойственной физически тренированному организму растущего человека с последовательным формированием так называемого «спортивного сердца» [16].

Исследуемый нами подростковый период включает возрастной диапазон длительностью до трех и более лет (13 –16), когда длина тела продолжает меняться с каждым годом и вполне может оказаться вне сферы воздействия своеобразной силовой тренировки. Поскольку в усредненных данных роста и в их статистических параметрах у испытуемых обеих групп существенных различий не обнаружено, проведен корреляционный анализ динамики их роста на фоне возрастных изменений обследованных нами детей 13 – 16 лет. У юных тяжелоатлетов получен коэффициент корреляции (r), равный 0,896 (Р<0,01 при n=30), у контрольных испытуемых величина r составила 0,932 (Р<0,01 при n=24). Уравнения регрессии (рис. 5), оставленные на основе корреляции массивов, включающих данные детей 8 – 12 и 13 – 16 лет, демонстрируют линейную зависимость, дающую возможность экстраполяционного прогноза, по крайней мере, на следующую возрастную группу 17 – 21 года.

Рис. 5. Регрессионная зависимость роста (ордината) от возраста испытуемых (абсцисса) в объединенных группах младших школьников и подростков, занимающихся силовыми упражнениями (верхняя часть рисунка) и физически нетренированных (нижняя)

При детерминантном трансформировании обоих показателей r получены коэффициенты соответственно 61,2 и 53,3%. Таким образом, в соотношениях возраста и длины тела у юных тяжелоатлетов проявляется несколько меньше побочных влияний, что, на наш взгляд, объясняется начинающимся «профотбором» длины тела, адекватной данной спортивной специализации. Характерно, что если рассчитанный нами ранее [8; 9] по регрессионному уравнению ежегодный прирост длины тела у детей 8-12 лет, занимающихся силовыми упражнениями, составляет 7,3 см, а у нетренированных их сверстников – 5,0 см, то в совмещенной группе с подростками 13 – 16 лет эти показатели выравниваются и составляют соответственно 6,6 и 6,7 см. При этом в контрольной группе подростков 13 – 16 лет отмечено два случая длины тела 180 и 181 см, тогда как рост испытуемых экспериментальной группы не превышал 176 см. Таким образом, в подростковой группе тяжелоатлетов проявляется феномен специфического антропометрического отбора, адекватного для изучаемого нами вида профессионального спорта, нерационального для лиц астенического типа.

У подростков 13 – 16 лет наблюдаются значительные изменения не только в антропометрических данных и силовых показателях, но и в других двигательных качествах (быстроты, выносливости), на что косвенно влияют рост и сроки полового созревания. Естественно, у юных тяжелоатлетов, тренировка которых предусматривает развитие не только силы, но и быстроты и выносливости, показатели данных двигательных качеств существенно выше, нежели у физически нетренированных лиц, что и продемонстрировали проведенные нами специальные контрольные испытания (табл. 2).

Таблица 2

Результаты специальных контрольных тестов на быстроту (А), силу (Б) и выносливость (В) у испытуемых 13 – 16 лет экспериментальной (1) и контрольной (2) групп

|

Двигательные качества |

Вид упражнений |

Штангисты ДЮСШ (1) |

Школьники, не занимающиеся спортом (2) |

Достоверность различий (Р) |

|

А |

Бег 20м на время (с) |

3,19 ± 0,06 |

3,72 ± 0,02 |

<0,01 |

|

Прыжок В длину с места (см) |

196,7 ± 4,65 |

165,5 ±2,72 |

<0,01 |

|

|

Б |

Подтягивание на перекладине (число раз) |

8 ± 2 |

4 ±1 |

>0,05 |

|

Сила правой кисти (кг) |

32,00 ± 1,32 |

13,83 ±1,70 |

<0,01 |

|

|

Становая сила (кг) |

119,18 ± 4,46 |

52,79 ± 4,67 |

<0,01 |

|

|

В |

Бег 600 м (мин/с) |

1,45 ± 0,30 |

2,35 ± 0,10 |

<0,01 |

Таким образом, тренировочные упражнения силового характера в строго дозированных объемах и применяемые сугубо индивидуально у подростков 13 – 16 лет, обеспечивая гармоничное развитие мышечных массивов тела, способствуют значительной энергоэкономичности физиологических процессов организма, его работоспособности и выносливости на фоне оптимизации важнейших функций сердечно-сосудистой системы (ЧСС и АД).

Выводы. 1. В подростковый период (13 – 16 лет) специфическая подготовительная силовая тренировка во многом определяет функциональную перестройку нервно-мышечного аппарата юных тяжелоатлетов, проявляясь в росте силовых показателей на фоне антропометрических данных, существенно превосходящих таковые у физически нетренированных сверстников.

-

2. По данным исследований системной гемодинамики сердце юных тяжелоатлетов функционирует в физиологически оптимальном, экономном режиме, о чем свидетельствует существенное снижение частоты сердечных сокращений и диастолического артериального давления, тогда как уровень систолического артериального давления идентичен уровню его у испытуемых контрольной группы.

-

3. Длина тела у юных тяжелоатлетов достаточно тесно связана с их возрастными изменениями, что объясняется продолжающимся естественным ростом, особо интенсивным в подростковый период. При этом у юных тяжелоатлетов не исключается фактор изначального профотбора, элиминирующего конституционные признаки, неадекватные данному виду спорта.

Tver State University

Specific physical loads leads to functional reconstruction of nerve-muscles apparatus of young weightlifters. The functional reconstruction appears in growth of muscular strength with anthropometric data steal a march on non-trained coevals. The heart of young weightlifters is functioning in physiology optimal, saving regime. That proved by relived level of cardiac rate and diastolic arterial pressure (in comparison with group under control).