Физиологическая характеристика влияния силовых нагрузок на организм юношей 17 - 21 года

Автор: Тимофеев Сергей Сергеевич, Рыжов Анатолий Яковлевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 6, 2007 года.

Бесплатный доступ

В юношеский период (17 - 21 год) под влиянием специфической силовой тренировки в общем завершается функциональная перестройка нервно-мышечного аппарата тяжелоатлетов. Данные исследований системной гемодинамики у них свидетельствуют о практически сформировавшемся «спортивном сердце», функционирующем в физиологически оптимальном режиме. В пределах 20 - 21 года у экспериментальных и контрольных испытуемых наблюдается замедление роста тела в длину, что свидетельствует о переходе кривой подъема роста на плато, наиболее благоприятное для конституции лиц, профессионально занимающихся тяжелоатлетическими видами спорта.

Тяжелоатлеты, юниоры, силовые нагрузки, силовые тренировки, нервно-мышечный аппарат

Короткий адрес: https://sciup.org/146116111

IDR: 146116111 | УДК: 612,4:

Текст научной статьи Физиологическая характеристика влияния силовых нагрузок на организм юношей 17 - 21 года

С.С. Тимофеев, А.Я. Рыжов

Тверской государственный университет

В юношеский период (17 – 21 год) под влиянием специфической силовой тренировки в общем завершается функциональная перестройка нервно-мышечного аппарата тяжелоатлетов. Данные исследований системной гемодинамики у них свидетельствуют о практически сформировавшемся «спортивном сердце», функционирующем в физиологически оптимальном режиме. В пределах 20 – 21 года у экспериментальных и контрольных испытуемых наблюдается замедление роста тела в длину, что свидетельствует о переходе кривой подъема роста на плато, наиболее благоприятное для конституции лиц, профессионально занимающихся тяжелоатлетическими видами спорта.

Возрастной период 17 – 21 год, или, по И.В. Гайворовскому [2], юношеский возраст, характеризуется у лиц мужского пола становлением пубертатных функций организма вплоть до половой зрелости. Совершенствование системы управления двигательными функциями в данном возрасте близко к «апогею», что особенно четко просматривается под влиянием физических нагрузок и в процессе спортивных тренировок. Если рост тела в длину в 16-летнем возрасте заканчивается у 25% исследуемых, то в 17-летнем возрасте окончание роста регистрируется у 46% юношей, в 18-летнем возрасте – у 85%, а к 20 – 22 годам он практически прекращается за некоторыми исключениями, не превышающими статистических ошибок измерения [4]. Заканчивается формирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем, происходит становление висцеральных функций, регулируемых вегетативной нервной системой. Наиболее же интенсивное развитие двигательных функций совпадает с половым созреванием именно к 17 – 18 годам, когда процесс совершенствования нервно-мышечной системы юношей близок к завершению [14]. Это наглядно демонстрируется одновременным увеличением максимальных показателей силы на 1 кг веса, скорости движений и других физических качеств, когда активация опорно-двигательного аппарата позволяет «принять» большие физические нагрузки, необходимые для достижения высоких спортивных результатов. В целом же период с 17 лет до 21 года можно определить как начало заключительного этапа поступательного возрастного развития двигательных и вегетативных функций.

В свете рассматриваемой в нашей работе проблематики необходимо отметить, что если в подростковом возрасте имеет место естественное замедление прироста силы мышц на килограмм массы тела, то у юношей форсируется рост абсолютных силовых показателей [2; 16]. Совершенно очевидно, что в основе таких различий лежат возрастные особенности физиологических функций организма подростков и юношей, что, в свою очередь, диктует необходимость учета как возраста занимающихся, так и их спортивной квалификации [5; 18; 19]. Это особенно важно для юных спортсменов, готовящих себя к профессиональному спорту, т. е. к труду, характеризующемуся сверхтяжелыми нагрузками, синхронизированными с высокой нервной напряженностью. Следует отметить, что именно в анализируемом нами возрасте юноши достаточно часто

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 07-06-57607 а/ц.

становятся кандидатами и мастерами спорта, осваивая спортивный профессионализм как форму дальнейшей трудовой деятельности. При этом продолжает действовать принцип общей физической подготовки и постепенности нарастающих нагрузок в соответствии с психофизиологическими особенностями еще растущего организма занимающихся в исследуемый нами юношеский период.

Цель данной работы – исследование двигательных функций и показателей системной гемодинамики с учетом антропометрических параметров у юношей 17 – 21 года, занимающихся тяжелой атлетикой в профессиональном аспекте.

Методика . Обследованы сформировавшиеся в педагогическом отношении тяжелоатлеты в указанном возрасте (33 человека, составившие экспериментальную группу). Одни из них продолжают обучение в ДЮСШ по специальности «Тяжелая атлетика», другие после 8 – 12 лет обучения продолжают тренироваться по 2,5 ч (150 мин) 4 раза в неделю под руководством опытных тренеров в спортклубе по индивидуальным учебным планам. Целью спортивных занятий тех и других испытуемых является выполнение нормативов кандидата в мастера спорта и мастера спорта Российской Федерации. Программа исследований включала выкопировывание тестовых результатов из медицинских карточек юных тяжелоатлетов в Тверском областном физкультурном диспансере, а также антропометрические исследования, направленные на определение вариантов состава тела [16]. Кроме того, спортсмены обследовались в условиях областного физкультурного диспансера при периодических медосмотрах для медицинского освидетельствования участия в соревнованиях. Также проведен опрос об их субъективном отношении к тренировочным занятиям.

В контрольную группу были отобраны испытуемые 17 – 21 года из числа студентов ТвГУ – 24 молодых человека, которые занимались физкультурой один раз в неделю (2 ч), согласно учебному стандарту. По специально разработанной нами программе проводились исследования общепринятого порядка в медпункте Тверского государственного университета и в условиях лаборатории медико-биологических проблем человека.

Рост и масса тела испытуемых измерялись на весах К-9 с встроенным ростомером, окружности плеча, бедра и голени измерялись стандартными методами специально маркированной лентой. Сила кистей рук и становая сила измерялись динамометрами ДРП-120 и ДС 250. Систолическое (СД) и диастолическое (ДД) артериальное давление (АД), а также частота сердечных сокращений (ЧСС) регистрировались при помощи прибора ИА – 767 в стандартном положении испытуемых сидя.

Результаты и их обсуждение. По данным наблюдений и физиологоэргономического анализа занятий, учебно-тренировочное время у обследуемых нами тяжелоатлетов распределялось следующим образом:

-

1) развитие быстроты – 15 мин (10% времени занятий);

-

2) развитие выносливости – 21 мин (14% );

-

3) развитие координации движений – 30 мин (20% );

-

4) развитие гибкости и подвижности в суставах – 9 мин (6 % );

-

5) развитие силы – 75мин (50% учебно-тренировочного времени).

Для развития быстроты на тренировках применялись следующие упражнения:

-

1) бег на 20 – 30 м с предельной скоростью;

-

2) прыжки в длину и высоту с места и с разбега;

-

3) боковые прыжки толчком двух ног через гимнастическую скамейку с продвижением вперед;

-

4) комбинированные прыжки (например: 6 прыжков на правой ноге, 6 прыжков на левой ноге, 6 прыжков в полуприседе и 6 высоких прыжков из глубокого приседа);

-

5) прыжки на высокий гимнастический снаряд («конь», «козел», лестница);

-

6) толкание и метание набивного мяча.

Развитие выносливости осуществлялось следующими средствами физического воспитания:

-

1) классические или вспомогательные упражнения со штангой (70 – 80 % от предельного веса) с максимальным количеством подходов и повторений;

-

2) бег на 800 – 2000 м, длинные серии скачков, прыжки со скакалкой, плавание, прогулки 5 – 7 км;

-

3) спортивные игры (баскетбол, гандбол и мини-футбол).

Для развития координации движений применялись соответствующие формы физических упражнений:

-

1) акробатические и вольные упражнения;

-

2) комбинации упражнений на гимнастических снарядах;

-

3) упражнения со штангой на технику выполнения классических упражнений.

Для развития гибкости позвоночника и подвижности в суставах применялись соответствующие упражнения:

-

1) тыльное и ладонное сгибание кистей, вращение и повороты их без отягощения и с отягощением;

-

2) в положении стоя, наклон вперед с опорой прямыми руками на уровне пояса на гимнастическую стенку или другие снаряды, пружинящие покачивания туловища с нажимом партнера на верхнюю часть спины;

-

3) выкруты вперед и назад с гимнастической палкой, грифом штанги или на низких кольцах;

-

4) лежа на животе, руки за головой, прогибы с помощью партнера;

-

5) стоя, держа диск от штанги на вытянутых руках вверх или за головой, вращение туловища;

-

6) пружинящие движения в выпаде, опуская таз как можно ниже.

Развитие силы осуществлялось посредством специальных – вспомогательных упражнений со штангой.

Для движения «рывок»:

-

1) рывок с полуприседом, с виса, с подседом и без подседа;

-

2) тяга рывковая с плинтов (подставок), с удержания в висе, стоя на подставке;

-

3) подъем штанги на грудь обычным и широким хватом;

-

4) приседания со штангой на выпрямленных руках.

Для движения «толчок»:

-

1) толчок от груди («швунг»);

-

2) тяга толчковая обычная и с плинтов стоя на подставке, с удержания в висе (медленная с большим весом 130% от предела и быстрая 80-90% от предела);

-

3) взятие на грудь в стойку, в полуприсед и нижний сед;

-

4) приседание со штангой на плечах и груди;

-

5) наклоны со штангой на плечах.

Все упражнения выполнялись серийно по специально составленной тренерами программе, с постепенно нарастающей нагрузкой от тренировки к тренировке, с целью добиться более высокой интенсивности и объема.

Несмотря на то, что данные возраста, роста и массы тела испытуемых обеих групп существенно не различаются (см. таблицу), показатели окружности плеча статистически достоверно выше у испытуемых экспериментальной группы, нежели у контрольной, при незначительной разнице в окружностях бедра и голени. Силовые показатели кисти правой руки и становой тяги тяжелоатлетов 17 – 21 года статистически достоверно превышают аналогичные данные контрольных испытуемых. Показатели системной гемодинамики (ЧСС и АД) в сравнительном аспекте достаточно типичны для физически тренированных и нетренированных молодых людей, как следует из таблицы. В целом, судя по гемодинамическим данным, можно с достаточной долей уверенности утверждать, что представленные нами комплексы силовых упражнений в юношеском возрасте вполне благоприятны и не вызывают дискомфортных состояний.

Анализируя меру адекватности физических нагрузок и их соответствия возрасту испытуемых, мы установили практически стопроцентное позитивное отношение молодых тяжелоатлетов ко всем применяемым формам спортивной нагрузки. Это позволяет считать, с одной стороны, что нагрузки вполне адекватны, с другой – что мы имеем дело с уже сформировавшимися тяжелоатлетами, вполне способными к самокор-рекции форм напряжения и функционального состояния организма, согласно дидактическому принципу сознательного отношения к занятиям.

Особенно показательна величина ЧСС, которая под влиянием силовых нагрузок подвергается своеобразному групповому «выравниванию», поскольку дисперсия пульса у лиц экспериментальной группы составляет 4,7 уд/мин, тогда как у контрольных испытуемых – 23,2. У испытуемых контрольной группы максимальная ЧСС зарегистрирована на уровне 88 уд/мин, что, в общем, соответствует результатам, полученным нами у физически не тренированных подростков 13 – 16 лет [6] и согласуется с литературным данным [1; 8; 9]. Естественно, и дисперсионный анализ дает достоверную характеристику фактора влияния силовых нагрузок на ритм сердечных сокращений по критерию Фишера (F=4,9; P<0,01).

При анализе уровней системного АД испытуемых выяснено, что у лиц, занимающихся тяжелой атлетикой и подвергающихся существенным физическим нагрузкам, не обнаруживаются случаи так называемой ювенальной гипертензии. Этот факт мы расцениваем также как вполне благоприятный, особенно если учесть наличие в контрольной группе трех случаев (12,5%) вышеуказанной формы сердечно-сосудистой патологии, что в общем соответствует статистическим для этого возраста данным. Причем, у испытуемых С. (17 лет) и Д. (20 лет) АД составило соответственно 140/90 и 140/80 мм рт. ст, а у испытуемого П. (19 лет) – 160/60 (систолическая гипертензия). Поэтому, согласно дисперсионному анализу данных СД обеих групп, фактор возраста в статистическом «разбросе» уровней систолического артериального давления у контрольных испытуемых более существенно выражен по критерию Фишера (F=7,6; P<0,01), чего не наблюдается по данным ДД (F=1,4; P>0,05). Это дает основание считать, что тренировочные силовые нагрузки у молодых людей 17 – 21 года способствуют своеобразному элиминированию проявлений свойственной данному возрасту ювенальной гипертензии и, следовательно, более оптимальному режиму работы уже сформировавшегося «спортивного» сердца [20].

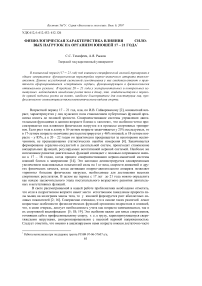

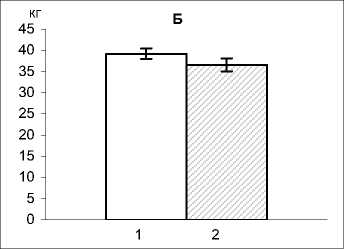

Особое внимание было уделено сравнительному анализу таких «глобальных» морфофункциональных параметров, как масса тела испытуемых и их становая сила, обусловленная напряжением наибольших мышечных массивов. Показательно то, что если у юных спортсменов 13 – 16 лет существенное превосходство зарегистрировано по обоим исследуемым показателям, то становая сила тяжелоатлетов 17 – 21 года статистически достоверно выше, нежели у контрольных испытуемых, при несущественных расхождениях в данных массы тела, хотя тенденция к ее превышению у спортсменов налицо (рис.1). Это дает право делать предположение о ведущей роли мышечной массы в проявлении силы мышц тяжелоатлетов, тем более что коэффициент линейной корреляции (r) веса и становой силы у них составляет 0,556;Р<0,01, т. е. гораздо выше, нежели у лиц контрольной группы (r=0,273; Р>0,05). Таким образом, «становая сила» у молодых тяжелоатлетов на 31,0% детерминирована массой тела, тогда как у контрольных испытуемых данная зависимость составляет всего лишь 7,5%. Подобное снижение роли массы тела в проявлении становой силы по мере возраста нетренированных испытуемых составляет определенную проблему, решение которой, на наш взгляд, может быть найдено путем дальнейших исследований в возрастном аспекте. В то же время факт влияния спортивной тренировки на силовые показатели при прочих равных условиях не вызывает сомнений, поскольку данные становой силы молодых тяжелоатлетов статистически достоверно

(r=0,568; P<0,001).

коррелируют с их спортивным стажем

Рис.1. Показатели массы тела (А) и становой силы (Б) у юношей 17 – 21 года, физически тренированных (1), и контрольных испытуемых (2)

При рассмотрении вопроса о роли длины тела испытуемых в проявлении таких всеобъемлющих качеств скелетной мускулатуры как становая сила [17; 18], следует отметить, что по данным наших прежних исследований [12], у детей 8 – 12 лет, занимающихся силовыми упражнениями и физически нетренированных корреляционная зависимость их становой силы от длины тела практически идентична (0,608; Р<0,01 и 0,729; Р<0,01). У подростков 13 – 16 лет данная зависимость проявляется лишь в контрольной группе (0,736; Р<0,01), а у молодых спортсменов 17 – 21 года, как и у лиц контрольной группы, корреляция роста и становой силы отсутствует. Таким образом, положительное влияние длины тела на силовые качества испытуемых четко просматривается в период их активного роста и заканчивается раньше у юношей, профессионально занимающихся силовыми упражнениями.

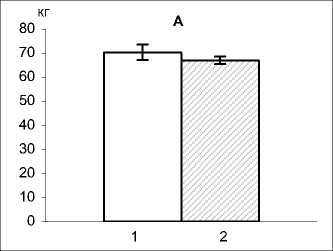

При анализе соотношений проявления мышечной силы с объемными характеристиками верхних конечностей установлено, что окружность плеча в группе тяжелоатлетов статистически достоверно (Р<0,05) превышает таковую у физически нетренированных испытуемых 17 – 21 года, хотя аналогичное превышение силы правой кисти не достигает статистически достоверной разницы (см. таблицу, рис. 2). В данной ситуации, естественно, нельзя сбрасывать со счета вопрос о превышении мышечной массы верхней конечности у физически тренированных молодых тяжелоатлетов, так же как и роли целенаправленной силовой их подготовки [21]. Корреляционный анализ окружности правого плеча и силы правой кисти показывает, что у молодых тяжелоатлетов связь данных показателей (r=0,690; Р<0,01) несколько теснее аналогичной связи физически нетренированных испытуемых (r=0,555; P<0,01). Коэффициент детерминации данной связи у юных тяжелоатлетов равен 47,6%, а у физически нетренированных – 31,0%, что количественно доказывает преимущественную роль мышечной массы у молодых тяжелоатлетов. Побочные же факторы, влияющие на силовые показатели кисти правой руки, превышают у тех и других испытуемых 50% и, по всей вероятности, приходятся на мышцы предплечья и самой кисти, непосредственно участвующие в «сжимании» динамометра. Об этом, по всей вероятности, можно судить и по связи окружности правого плеча с силой кисти левой руки у тяжелоатлетов (0,574) и лиц контрольной группы (0,554).

Рис. 2. Показатели окружности плеча (А) и силы кисти правой руки (Б) у юношей 17 – 21 лет, физически тренированных (1), и контрольных испытуемых (2)

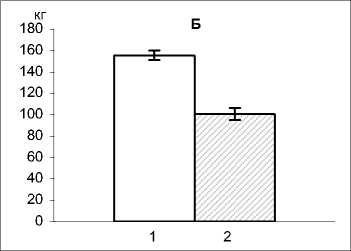

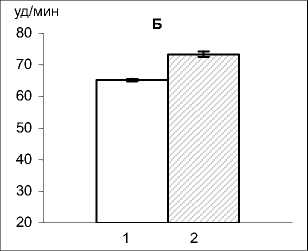

Известно, что длина тела, как и масса его у человека, может оказывать определенное влияние на показатели системной гемодинамики, прежде всего на ЧСС и особенно АД, поскольку в данном случае имеет место высота так называемой «гидростатической точки» [10;11]. Анализ данных длины тела испытуемых обеих групп обнаруживает некоторое превышение (Р>0,05) ее у физически нетренированных испытуемых (рис. 3, А), тогда как ЧСС у них была статистически достоверно (Р<0,01) выше, чем у тренированых. При этом корреляцилонный анализ не выявил существенной линейной связи ЧСС с показателями роста и веса у испытуемых обеих групп. Не исключено, что в исследуемый нами период завершения формирования длины и массы тела данные параметры, в отличие от тяжелоатлетов детского возраста [7; 12], уже не оказывают заметного влияния на частоту сердечных сокращений. Более редкий ритм сердца у лиц экспериментальной группы (рис. 3, Б), вероятнее всего, обусловлен уже не столько ростом мышечной массы [13; 19], сколько состоянием физической тренированности, обусловленной регулярными силовыми нагрузками.

Результаты исследуемых показателей (X+m) у юношей 17 – 21 года, занимающихся силовыми упражнениями (А) и физически не тренированных (Б). Р – показатель статической достоверности различий

|

Возраст, лет |

Рост, см |

Вес, кг |

Окружности, см |

Показатели силы, кг |

ЧСС Уд/мин |

АД, мм.рт.ст. |

|||||||

|

плечо |

бедро |

голень |

правая рука |

левая рука |

Становая сила |

СД |

ДД |

||||||

|

А |

X |

18,42 |

171,33 |

70,24 |

32,67 |

51,73 |

33,94 |

39,27 |

38,97 |

155,45 |

65,24 |

110,61 |

65,91 |

|

m |

0,17 |

1,61 |

1,61 |

0,68 |

0,76 |

0,34 |

1,27 |

1,15 |

4,67 |

0,38 |

0,85 |

1,06 |

|

|

Б |

X |

19 |

174,71 |

67 |

30,88 |

53,79 |

36 |

36,63 |

35,5 |

100,42 |

73,38 |

119,38 |

71,25 |

|

m |

0,17 |

1,44 |

1,53 |

0,64 |

0,93 |

0,51 |

1,53 |

1,74 |

5,74 |

0,85 |

2,34 |

1,27 |

|

|

P |

P< 0,05 |

P>0,05 |

P<0,01 |

P<0,01 |

P<0,01 |

P<0,01 |

|||||||

А см

|

—$— |

Рис. 3. Показатели роста (А) и ЧСС (Б) у юношей 17 – 21 года, физически тренированных (1), и контрольных испытуемых (2)

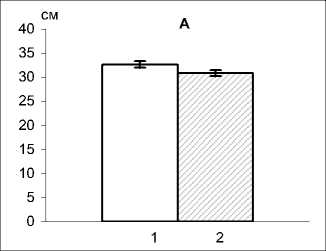

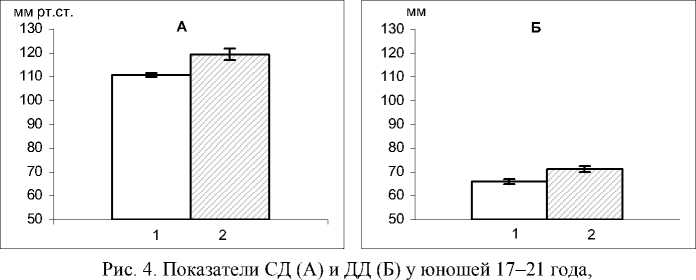

Характерно, что уровни систолического (рис. 4, А) и диастолического АД (рис. 4, Б) у тяжелоатлетов статистически достоверно (P<0,01) ниже, чем у физически не тренированных испытуемых. Следовательно, оптимальный режим работы сердца тяжелоатлетов (по данным ЧСС и СД) сочетается со сниженным тонусом периферических кровеносных сосудов, обеспечивающим высокий уровень нутритивного кровотока работающих мышц [10; 11]. Это утверждение основано на том, что оптимальное кровоснабжение скелетной мускулатуры во многом определяется морфологической спецификой васкуляризации мышечных волокон и их контрактильными особенностями [10; 13]. Следовательно, условия кровоснабжения скелетных мышц молодых тяжелоатлетов по сравнению с контрольными испытуемыми более благоприятны, поскольку кровоснабжение тренированных скелетных мышц обходится меньшими энергозатратами, а данная экономизация функций продолжается с периодов детского и подросткового возраста [16]. Не случайно, среди 30 испытуемых экспериментальной группы зарегистрировано 8 перворазрядников и один кандидат в мастера спорта, что характеризует достаточно выраженный профессионализм молодых тяжелоатлетов и перспективы на дальнейшее его повышение.

физически тренированных (1), и контрольных испытуемых (2)

Исследуемый нами юношеский период включает возрастной диапазон длительностью до пяти и более лет (17 – 21), когда наблюдается замедление роста тела, по крайней мере в пределах 20 – 21 года. Характерно, что линейная корреляция возраста и длины тела экспериментальных и контрольных испытуемых в этот возрастной период практически отсутствует (r=0,311; P>0,05 и 0,320; P>0,05), т. е. налицо переход кривой подъема роста на плато, характерное для лиц зрелого возраста, составляющих предмет наших дальнейших исследований.

Таким образом, тренировочные нагрузки силового характера у испытуемых 17 – 21 года обеспечивают гармоничное развитие мышечных массивов тела на фоне выраженной экономизации функций сердечно-сосудистой системы, что означает переход к профессиональной спортивной деятельности, характеризующейся с точки зрения физиологии трудовых процессов сочетанием высокой физической тяжести и ярко выраженной нервной напряженности.

Выводы. 1. В возрастной период 17 – 21 года под влиянием специфической силовой тренировки практически завершается функциональная перестройка нервномышечного аппарата тяжелоатлетов, что проявляется в продолжающемся росте силовых показателей и ряда антропометрических данных, превосходящих таковые у физически нетренированных сверстников.

-

2. По данным исследований системной гемодинамики у молодых тяжелоатлетов уже практически сформировалось «спортивное сердце», функционирующее в физиологически экономном режиме, о чем свидетельствуют существенно (Р<0,01) сниженные по сравнению с контрольными испытуемыми ЧСС, СД и ДД.

-

3. В пределах 17 – 21 года наблюдается типичное замедление роста тела, поскольку линейная корреляция возраста и длины тела экспериментальных и контрольных испытуемых практически отсутствует. Это свидетельствует о переходе кривой подъема роста на плато, что особенно характерно для конституции лиц зрелого возраста, профессионально занимающихся тяжелоатлетическими видами спорта.

Tver State University

In the youngster period (age of 17-21) the functional rebuilding of nerves-muscles apparatus of the young weightlifters is finishing under influence of physical training. The data of their hemodynamics shows that the young weight lifters have so called “sport heart” which in functioning in physiologically optimal regime. Within the age of 20-21 the moderation of the body length growth of some youngsters under research is noticed. It testifies that change of growth curve on plateau, which is most appropriate for constitution of the professional weightlifters.