Физиологические аспекты дебюта пресбиакузиса у студентов в зависимости от образа жизни и состояния верхних дыхательных путей: реабилитация и профилактика

Автор: Ленгина Мария Александровна, Кривопалов Александр Александрович, Ястремский Андрей Петрович, Талибов Абсет Хакиевич, Бурнашов Ярослав Владимирович

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Восстановительная и спортивная медицина

Статья в выпуске: 3 т.22, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель - изучить отдельные этиологические механизмы и физиологические особенности раннего формирования пресбиакузиса у студентов и на основе анализа полученных результатов унифицировать методы прогноза, реабилитации и профилактики. Материалы и методы. На кафедре оториноларингологии Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава России методом сплошного анкетирования в 2021/2022 учебном году обследован 171 студент лечебного и педиатрического факультетов со второго по пятый курс. Все опрошенные участники дали добровольное письменное согласие на участие в обследовании и лечении. Основываясь на действующих нормативно-правовых документах, для всех студентов проведено анкетирование и выполнены аудиологические и вестибулометрические исследования, выделены факторы риска потери слуха, определен возраст начала пресбиакузиса у студентов. Результаты. В процессе сравнительного анализа выявленных предикторов раннего формирования пресбиакузиса и исследования аудиологических и вестибулометрических показателей выявлено: длительное либо частое прослушивание музыки в наушниках и/или разговор по телефону у 123 (72 %) обследованных; заболевания уха в 71 (42 %) случае; патологические состояния верхних дыхательных путей, сопровождающиеся дисфункцией слуховых труб у 62 (36 %) студентов. Средний возраст начала пресбиакузиса составил 21-23 года. Заключение. Использование разъяснительной пропаганды по бережному отношению к органу слуха, регулярное выполнение комплекса предложенных упражнений во многих случаях позволяют контролировать физиологическое состояние кохлеовестибулярного аппарата, избежать раннего формирования пресбиакузиса.

Кохлеарные расстройства, аудиометрия, вестибулометрия, нарушение слуха, тугоухость

Короткий адрес: https://sciup.org/147239592

IDR: 147239592 | УДК: 616.28-008.13-02:616.21/23-036-08 | DOI: 10.14529/hsm220322

Текст научной статьи Физиологические аспекты дебюта пресбиакузиса у студентов в зависимости от образа жизни и состояния верхних дыхательных путей: реабилитация и профилактика

M.A. Lengina1, ,

A.A. Krivopalov2, ,

A.P. Yastremsky3, , A.Kh. Talibov4, ,

Ya.V. Burnashov5, , 1South Ural State Medical University, Chelyabinsk, Russia

Введение. Значимая роль в национальной политике Российской Федерации по сохранению здоровья граждан отводится своевременной и правильной верификации заболеваний во всех возрастных группах, в том числе у студенческой молодёжи, раннему и высококачественному оказанию медицинского пособия. Основана она на тщательном анализе эпидемиологических, этиологических, патофизиологических и патогенетических механизмов развития болезни [4, 8]. В этом контексте заболевания ЛОР-органов относятся к наиболее приоритетным направлениям современного здравоохранения. Актуальность изучения патологических состояний ЛОР-органов среди обучающихся студентов определяется не только значительной распространенностью, но и высоким риском развития грозных осложнений как оториноларингологических, так и всего организма. В большинстве случаев, приобретая затяжной вялотекущий характер, заболевания ЛОР-органов неблагоприятно отражаются на общем уровне состояния здоровья населения, значительно снижают качество жизни, увеличивают число первичного выхода на инвалидность [5, 17, 19, 21].

В исследованиях патогенетических механизмов развития заболеваний у студентов чаще всего констатируется прогрессирующее снижение слуха (или пресбиакузис) как не выявленное или несвоевременно диагностированное оториноларингологическое заболе- вание [1, 6, 7, 16]. В литературных источниках имеются сведения об альтеративном воздействии акустического шума и вибрации не только на кохлеовестибулярный анализатор, но и на весь организм в целом [3, 15, 20, 24].

Поскольку речь идет о проблемах, связанных с физиологическими нарушениями кохлеовестибулярного анализатора у студентов с определенным образом жизни (ношение наушников, статические, динамические нагрузки и т. д.) и наличием коморбидных состояний со стороны других ЛОР-органов, необходимо разобрать основные аспекты патофизиологических и патогенетических механизмов развития заболевания. Здесь речь идет прежде всего о повреждении волосковых клеток улитки вследствие спазма сосудов с последующими дистрофическими изменениями в рецепторных аппаратах улитки, нейронных поражений слухового нерва, спирального ганглия и, как следствие, развитии дисфункции кохлеарного анализатора с прогрессирующей сенсоневральной тугоухостью (СНТ) [5, 8, 22].

Несомненно, в современном мире, достигшим пика научно-технического прогресса, мы ежедневно подвергаемся воздействию громких звуков и шума. В этом контексте частое использование для разговора или прослушивания музыки ушных внутриканальных гарнитур мобильных телефонов и других акустических устройств, по мнению сурдологов, порой играют ключевую роль в развитии СНТ, а злоупотребление может привести к потере слуха [4, 15, 16]. В настоящее время изменилось мнение о пресбиакузисе как о проявлении тугоухости в старческом возрасте, так как по последним данным литературных источников прослеживается дебют у более молодых лиц, чаще у студенческой молодежи. Ситуация становится угрожающей и может проявляться ранним развитием пресбиакузиса, если в анамнезе респондента имеются перенесенные заболевания уха или верхних дыхательных путей с нарушением и вентиляционной, и дренажной функции слуховых труб [3, 8, 16]. Имеются сведения факторного анализа риска альтерирующего воздействия импульсного шума высоких уровней на внутреннее ухо у спортсменов, занимающихся стендовой стрельбой [3, 8, 15, 16].

Таким образом, СНТ являясь «полиэтио-логическим» заболеванием, рассматривается сурдологами не как отдельный симптом, а как вариабельность отдельных нозологических форм симптомокомплекса с недостаточно изученными патофизиологическими и этиопа-тогенетическими пусковыми механизмами развития болезни [4, 8, 14, 23]. По частоте встречаемости среди всех причин СНТ травматические повреждения головы и шеи стоят на третьем месте, в том числе акустическая травма поражения нейрорецепторов внутреннего уха. Согласно статистическим данным, среди профессиональных заболеваний тиннитус и СНТ занимают лидирующую позицию, достигая 27,2 %. По данным врачей-проф-патологов, сочетание СНТ с формированием острых и хронических средних отитов с сопутствующими коморбидными состояниями достигает 56,4 %. Как правило, у этих пациентов триггерными механизмами являются физические факторы воздействия на орган слуха [22, 23]. Современное состояние проблемы, характер патофизиологических изменений ультраструктур внутреннего уха, механизмы нарушения выброса ацетилхолина, основного медиатора ответственного за образование нервного импульса, реакция коры головного мозга в ответ на альтеративное воздействие громких, постоянно воздействующих звуков, импульсных шумов изучаются на циклах дополнительного профессионального образования врачей, студентами старших курсов в вузах [2, 9, 13]. В образовательном процессе особое внимание акцентируется на физических механизмах альтерирующего влияния на сенсорные рецепторы волосковых клеток, располагающихся несколькими рядами во внутреннем ухе и участвующих в формировании нервного импульса, которые особо восприимчивы к высокочастотным звуковым колебаниям, например, повреждение более 3500 волосковых клеток внутреннего ряда приводит к дезрегуляции преобразования механических явлений (звуковых волн) в электрические (нервные) импульсы, провоцирует стойкую СНТ, хроническую усталость, ухудшает показатели обучения у студентов [13]. Биохимический механизм развития альтерации связан с быстрым нарастанием содержания оксида азота (NO) вследствие повреждения нейронов спирального ганглия эндоток-сичного генеза выбросом в синаптическую щель глутамата, который в клетках спирального ганглия еще больше повышает развитие окислительного стресса, создавая порочный круг. В конечном счете развивается митохонд- риальная перегрузка из-за образования в больших количествах активных форм кислорода (АФК), и в постсинаптической мембране происходит некоординированное перемещение ионов кальция [9–12, 15]. Кроме избыточного содержания NO с образованием пероксинитрита, катализирующего клеточный метаболизм вследствие окислительного стресса, в спиральном ганглии погибают афферентные нейроны, развивая необратимое снижение слуха. Наблюдаемая, при этом дегенерация сенсорных и опорных клеток в спиральном органе имеет прямую зависимость от частоты, интенсивности, мощности и длительности воздействия музыки на студента. Так, наружные сенсорные и опорные клетки частично дегенерируют при легкой степени альтерации, частично внутренние сенсорные – при средней и при тяжелой степени альтерации наблюдается дегенерация во всех клетках внутреннего уха, нервных волокнах и ганглиях спирального узла. Все перечисленное приобретает особо важное значение, если у студента имеется хроническое воспаление уха, носа, носоглотки или околоносовых пазух, требующее хирургического вмешательства [10, 18].

Существенными предпосылками, приводящими к формированию раннего пресбиаку-зиса у студентов, является наличие коморбид-ной патологии, такой как шейный остеохондроз, аллергические заболевания, возрастные функциональные и органические нарушения сосудистого генеза, прием лекарственных препаратов при хронической или дегенеративной нозологии органов и систем, ранее перенесенные инфекционные заболевания, особенно вирусные или обострение хронической инфекции со стороны ЛОР-органов [15, 16]. Некоторые заболевания ЛОР-органов (хронический средний отит, позиционное доброкачественное головокружение, фистула лабиринта и другие) приводят к абсолютному медицинскому противопоказанию использования наушников. Лечение пресбиакузиса и связанных с ним коморбитных состояний процесс сложный, трудоемкий, с применением комплексных медикаментозных и немедикаментозных физиотерапевтических методик [3, 11, 18]. Важным вопросом является поздняя обращаемость к сурдологу-оториноларин-гологу, когда заболевание приобретает хроническую форму течения, отсюда количество студентов с явлениями пресбиакузиса сохра- няет тенденцию к росту [8, 16, 17]. Исходя из этого, исследование вариабельности формирования пресбиакузиса у студенческой молодёжи и определение лечебно-профилактических мероприятий становится особо актуальным.

Цель исследования – изучить отдельные этиопатогенетические механизмы и физиологические особенности раннего формирования пресбиакузиса у студентов и на основе анализа полученных результатов унифицировать методы прогноза, реабилитации и профилактики.

Материалы и методы. Методом сплошного анкетирования в 2021/2022 учебном году на кафедре оториноларингологии ЮжноУральского государственного медицинского университета обследован 171 студент педиатрического и лечебного факультетов старших курсов. Все опрошенные дали добровольное письменное согласие на участие в обследовании и лечении. На основе действующих нормативно-правовых документов выполнены аудиологические исследования со сбором слухового паспорта (измерение шепотной и разговорной речи, камертональные пробы) и аудиологическое обследование на «Клиническом аудиометре» (Интеракустик, Дания). Для выявления сопутствующей патологии внутреннего уха у всех пациентов проведена оценка функции статического равновесия путем проведения компьютерной стабилометрии с использованием портативной стабилоплат-формы «Стабилан 01-2» (Россия).

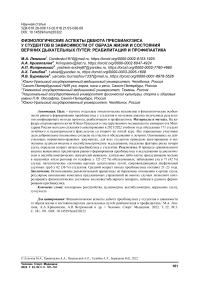

Результаты. Гендерные и возрастные показатели представлены на рис. 1.

Статистической обработке подверглись результаты полученных данных в группах, при р < 0,05. Анкетирование показало, что большинство респондентов (72 %) говорят по телефону в наушниках или прослушивают музыку ежедневно либо чаще четырех дней в неделю непрерывно в течение 30 минут и до 1 часа; 15 % – используют различные аксессуары для прослушивания 1–3 раза в неделю; 13 % опрошенных 1 раз в неделю подвергаются 5–7 часовой музыкально-шумовой нагрузке. Несомненно, сложно утверждать по полученным результатам высокую достоверность исследования, так как респонденты в анкетах могли учитывать только звуки и шумы, например, прослушивание громкой музыки с использованием ушных аксессуаров (рис. 2).

Возраст респондентов

■ юноши

■ девушки

Частота музыкально-шумовой нагрузки

Рис. 1. Диаграмма соотношения респондентов по возрасту и полу Fig.1. The age and gender distribution of respondents

Временной интервал

О 20 40 60 80 100 120 140 160

Количество респондентов

■ Ежедневно (непрерывно до 1 часа) ■ Часто (интервал ьн о до 3 часов)

Редко (интервально до 5-7 часов)

Рис. 2. Диаграмма результатов анкетирования студентов Fig.2. Survey results

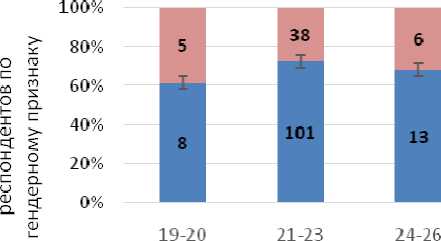

Тем не менее 28 респондентов (19 %) в I группе, постоянно использующих аксессуары, при аудиологическом исследовании имеют проблемы со слухом (рис. 3).

При анализе показателей аудиограмм, как правило, отмечалась норма слуха справа (11,25 дБ) и слева (10 дБ) по Международной классификации степеней тугоухости в зоне речевых частот (0,5–4 кГц), но обследуемые субъективно отмечали периодически возникающий в ушах высокочастотный тиннитус, подтвержденный на аудиограмме повышением порогов слухового восприятия на частоте 8 кГц до 25 дБ. Интересными представляются ответы на вопрос: «Если разговорная речь происходит в скоплении людей, как часто переспрашиваете?», где 22 (15 %) респондента переспрашивают при спокойном произноше- нии речи, а 20 (14 %) – респондентов при разговоре шепотом. На момент исследования проблемы со слухом имели 35 (24 %) респондентов и 17 (49 %) респондентов перенесли заболевания уха или оперативные вмешательства с риском развития тугоухости. Подводя итог, можно констатировать, что дебют прес-биакузиса возрастной группы 21–23 лет наблюдался в 19 % случаев (28 человек) и у 13 (9 %) респондентов, у которых при проведении вес-тибулометрии зарегистрировано нарушение равновесия и координации (табл. 1). Здесь необходимо отметить, что в общедоступной литературе пресбиакузис представляется как гериатрическая проблема с 40–60-летним возрастным началом заболевания, в то время как наши исследования позволили выявить более ранний дебют в зависимости от образа жизни.

Аудиометрия

Правое Левое

Рис. 3. Аудиограмма студента после прослушивания любимой музыки во внутриканальных наушниках в течение 6 часов

Fig. 3. Audiogram of a student after a 6-hour use of in-ear headphones

Таблица 1

Table 1

Среднее значение параметров компьютерной стабилометрии у студентов Averaged data of force platform measurements in students

|

Параметры обследования (обозначения, единицы измерения) Parameter, unit |

|

|

Смещение по фронтали с открытыми глазам Mox, мм) Frontal displacement, eyes open (Mox, mm) |

4,33 |

|

Смещение по фронтали с закрытыми глазам (Mx, мм) Frontal displacement, eyes closed (Mx, mm) |

1,24 |

|

Смещение по сагиттали с открытыми глазами (Moy, мм) Sagittal displacement, eyes open (Moy, mm) |

2,8 |

|

Смещение по сагиттали с закрытыми глазами (My, мм) Sagittal displacement, eyes closed (My, mm) |

6,24 |

|

Средняя скорость перемещения цента давления (V, мм/с) Mean COP velocity (V, mm/s) |

13,43 |

|

Средний разброс (R, мм) Mean dispersion (R, mm) |

1,02 |

|

Площадь эллипса статокинезиограммы (Ells, мм2) Ellipse area (Ells, mm2) |

61,6 |

|

Длина кривой статокинезограммы относительно площади (LFS,1/мм) Length-to-area ratio (LFS, 1/mm) |

0,62 |

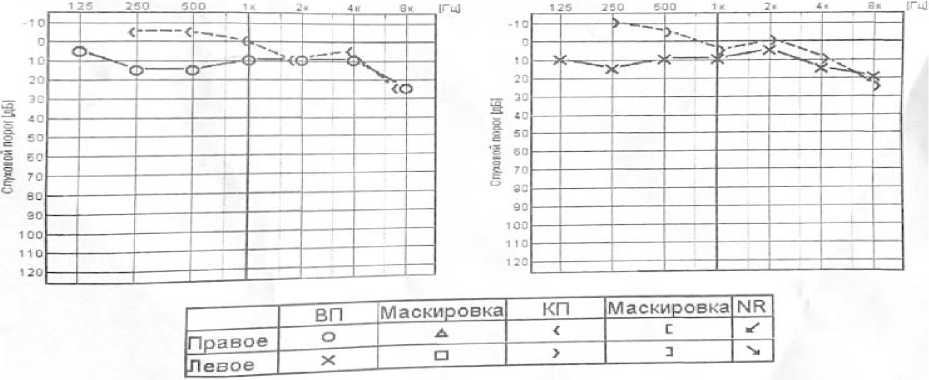

Анализ стабилограмм выявил наибольшее отклонение от среднего значения показателей смещения центра давления по фронтали и са-гиттали с закрытыми глазами. Характер изменений этих показателей логичен, поскольку интеграция информационных потоков, поступающих не только от вестибулярного аппарата, но и от зрительной и опорно-двигательной систем компенсирует сенсорные реакции на уровне рецепторов периферической нервной системы. При выключении зрительного контроля у этих пациентов выявляется постуральная неустойчивость. Дегенеративные нарушения с повреждением статоконий во время проведения вестибулометрии зарегистрированы больше при подаче звукового сигнала обследуемому. На стабилограммах видно, что при открытых (А) и закрытых глазах (Б) регистрируются незначительные колебания тела, наиболее выраженные в сагиттальной плоскости,

А - проба с открытыми глазами Б - проба с закрытыми глазами В - проба с закрытыми глазами при подаче звукового сигнала

Рис. 4. Статокинезограмма студента

Fig. 4. Student's statokinesogram

соответствующие норме. Во время проведения этого же исследования с закрытыми глазами при подаче звукового сигнала (В) отмечен разброс статокинезиограммы, что подтверждает участие зрительного контроля в поддержании вертикальной позы у обследуемого (рис. 4).

Выводы: анализируя результаты данных анкетирования пациентов и показателей аудио-логических и вестибулометрических исследований, среди факторов риска потери слуха и равновесия можно выделить: заболевания уха (52 % случаев); длительное либо частое прослушивание музыки в наушниках и/или разговор по телефону (72 % обследованных данных возрастной группы). Определен возрастной дебют пресбиакузиса у студентов в пределах 21-23 года. Исходя из полученных результатов, можно рекомендовать следую- щие меры профилактики развития тугоухости у студентов:

-

1) своевременно лечение заболеваний уха и верхних дыхательных путей;

-

2) диета с ограничением соли (меньше 2 грамм в сутки);

-

3) ежедневное прослушивание музыки в наушниках или разговор по телефону не должны превышать 15 минут;

-

4) для студентов с верифицированным диагнозом вазомоторного ринита, дисфункции слуховых труб, с хроническим отитом рекомендовать наблюдение у оториноларинголога;

-

5) в повседневной жизни постоянно выполнять комплекс реабилитационных упражнений, направленный на снятие статического напряжения мышц (табл. 2).

Таблица 2

Table 2

Комплекс упражнений

A set of exercises

|

Исходное положение |

Методика выполнения |

Темп |

Кратность |

|

1. Стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль тела |

Вдох - опускаем голову вниз, касаясь подбородком груди. Выход - отклоняем голову назад |

Медленный |

Повторить 10 раз |

|

2. Стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль тела |

Вдох - отводим плечи максимально назад, пытаясь свети лопатки между собой. Выдох - возвращаемся в исходное положение |

Медленный |

Повторить 10 раз |

|

3. Стоя, ноги на ширине плеч, руки расположены на затылке |

Вдох - медленно, не отрывая рук, локти сводим перед собой. Выдох - медленно не отрывая рук, локти разводим в стороны. Упражнение выполняем без давления на затылок! |

Медленный |

Повторить 10 раз |

|

4. Стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль тела |

Вдох - плечи поднимаем максимально вверх. Выдох - плечи резко опускаем вниз |

Медленный |

Повторять 10 раз |

Список литературы Физиологические аспекты дебюта пресбиакузиса у студентов в зависимости от образа жизни и состояния верхних дыхательных путей: реабилитация и профилактика

- Бабияк, В.И. Клиническая оториноларингология: рук. для врачей / В.И. Бабияк, Я.А. Нака-тис. - СПб.: Гиппократ, 2005. - 800 с.

- Варианты модификации костной ткани при хроническом среднем отите по данным световой и электронной микроскопии / И.Д. Дубинец, М.Ю. Коркмазов, А.И. Синицкий и др. // Вестник оториноларингологии. - 2019. - Т. 84, №3. - С. 16-21. DOI: 10.17116/otorino20198403116

- Влияние немедикаментозной терапии на сроки реабилитации и занятие стендовой стрельбой после перенесенных ринохирургических вмешательств /М.Ю. Коркмазов, А.М. Коркмазов И.Д. Дубинец и др. // Человек. Спорт. Медицина. - 2020. - Т. 20, № S1. - С. 136-144. DOI: 10.14529/hsm20s117

- Всемирная организация здравоохранения. Программа профилактики тугоухости и глухоты. - https://www.who.int/deafness/world-hearing-day/2019/en/(дата обращения: 17.02.2022).

- Говорун, М.И. Кохлеопатии /М.И. Говорун, В.Р. Гофман, В.Е. Парфенов. - СПб.: ВМА, 2003. - 295 с.

- Дубинец, И.Д. Влияние характера морфологических изменений слизистой оболочки среднего уха на течение репаративных процессов в неотимпанальной мембране при реконструктивно-санирущей операции у больных с хроническим средним отитом / И.Д. Дубинец, Е.Л. Ку-ренков, Р.В. Кофанов // Вестник оториноларингологии. - 2007. - № 5. - С. 11-14. -https://elibrary.ru/item.asp?id=9576230.

- Изменение элементного состава височной кости у пациентов с хроническим гнойным средним отитом /И.Д. Дубинец, М.Ю. Коркмазов, А.И. Синицкий и др. // Вестник оториноларингологии. - 2020. - Т. 85, № 5. - С. 44-50. DOI: 10.17116/otorino20208505144

- Клинические рекомендации. Потеря слуха, вызванная шумом (проект) / Е.Е. Аденинская, И.В. Бухтияров, А.Ю. Бушманов и др. // Медицина труда и промышленная экология. - 2018. -№ 2. - С. 42-63. - https://elibrary.ru/item.asp?id=32651586.

- Коркмазов, М. Ю. Биохимические показатели характера оксидативного стресса в зависимости от проводимой послеоперационной терапии у пациентов, перенесших внутриносовые хирургические вмешательства /М.Ю. Коркмазов, М.А. Ленгина, А.М. Коркмазов //Вестник оториноларингологии. - 2016. - Т. 81, № S5. - С. 33-35. - https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32283511.

- Коркмазов, А.М. Возможности топической антиоксидантной защиты оперированных полостей в практической оториноларингологии / А.М. Коркмазов, И.Д. Дубинец, М.А. Ленгина // Вестник оториноларингологии. - 2017. - Т. 82, - № S5. - С. 14-15. https://www.elibrary.ru/ item.asp?id=32285713

- Коркмазов, М.Ю. Биорезонанс. Основные принципы биорезонансной и электромагнитной терапии /М.Ю. Коркмазов // Вестник оториноларингологии. - 2008. - № 2. - С. 59-61.

- Локальные концентрации секреторного иммуноглобулина А у пациентов с аденоидитом, риносинуситом и обострением хронического гнойного среднего отита на фоне применения в комплексной терапии физических методов воздействия / М.Ю. Коркмазов, И.Д. Дубинец, М.А. Ленгина, А.В. Солодовник //Рос. иммунолог. журнал. - 2021. - Т. 24, № 2. - С. 297-304. DOI: 10.46235/1028-7221-999-LC0

- Оптимизация педагогического процесса на кафедре оториноларингологии / М.Ю. Коркмазов, К. С. Зырянова, И.Д. Дубинец, Н.В. Корнова // Вестник оториноларингологии. - 2014. -№ 1. - С. 82-85. - https://elibrary.ru/item.asp?id=21204693.

- Окислительная модификация белков ткани височной кости при хронических средних отитах / И.Д. Дубинец, А.И. Синицкий, М.Ю. Коркмазов и др. // Казан. мед. журнал. - 2019. -Т. 100, № 2. - С. 226-231. DOI: 10.17816/KMJ2019-226

- Особенности альтеративного воздействия импульсного шума на кохлеарный анализатор у спортсменов: прогноз, методы коррекции и профилактики /М.Ю. Коркмазов, А.М. Коркмазов, И.Д. Дубинец и др. // Человек. Спорт. Медицина. - 2021. - Т. 21, № 2. - С. 189-200. DOI: 10.14529/hsm210223

- Сенсоневральная тугоухость у взрослых: клинические рекомендации. Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов. 2021. - https://diseases.medelement.com/disease/ сенсоневральная-тугоухость-у-взрослых-кр-рф-2021/17078 (дата обращения: 17.06.2022).

- Силкина, А.В. Современный взгляд на проблему потери слуха, вызванную шумом (литературный обзор) / А.В. Силкина, Я.А. Накатис / Российская оториноларингология. - 2016. -№ 4 (83). - С. 97-102. DOI: 10.18692/1810-4800-2016-4-97-102

- Сравнительный анализ характера и динамики хирургического лечения пациентов с хроническим средним отитом по данным ЛОР отделения города Челябинска / И.Д. Дубинец, М.Ю. Коркмазов, А.М. Коркмазов и др. // Вестник оториноларингологии. - 2017. - Т. 82, № 5, прил. - С. 64-65. - http://orcid.org/0000-0002-8642-0166.

- Шишева А.К. Социально-экономические аспекты оптимизации госпитальной помощи больным с патологией носа и околоносовых пазух в условиях крупного промышленного города / А.К. Шишева, М.Ю. Коркмазов // Вестник ЮУрГУ. Сер. «Образование, здравоохранение, физическая культура». - 2011. - № 26 (243). - С. 62-66.

- Expectations for Tinnitus Treatment and Outcomes: A Survey Study of Audiologists and Patients / F.T. Husain, P.E. Gander, J.N. Jansen, S. Shen // Journal of the American Academy of Audiology. - 2018. - Vol. 29, no. 4. - P. 313-336. DOI: 10.3766/jaaa.16154

- How paramedics perceive internal noise in ambulance? Sensory processing sensitivity (SPS) and Subjective Noise Assessment /M. Cybulski, K. Wiechec, M. Zielinski, B.I. Bilski // Noise Health. - 2019. - Vol. 21, no. 103. - P. 242-247. DOI: 10.4103/nah.NAH_10_19

- Patients' and Clinicians' Views of the Psychological Components of Tinnitus Treatment That Could Inform Audiologists' Usual Care: A Delphi Survey / D.M. Thompson, J. Taylor, D.A. Hall et al. // Ear & Hearing. - 2018. - Vol. 39, no. 2. - P. 367-377. DOI: 10.1097/AUD.0000000000000492

- Somatic Tinnitus / M. Ralli, A. Greco, F. Cialente et al. // The international tinnitus journal. -2017. - Vol. 21, no. 2. - P. 112-121. DOI: 10.5935/0946-5448.20170022

- Zeng, F.G. Tinnitus and hyperacusis: Central noise, gain and variance /F.G. Zeng // Current opinion in physiology. - 2020. - Vol. 18. - P. 123-129. DOI: 10.1016/j.cophys.2020.10.009