Физиологические последствия использования высокобелкового, низкоуглеводного рациона беременных и кормящих самок крыс на развитие их потомства

Автор: Макарчева А.А., Романова И.Д., Инюшкина Е.М., Зайнулин Р.А.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 5 т.13, 2023 года.

Бесплатный доступ

В современном мире большую актуальность приобретает характер питания человека. Это связано с распространением таких заболеваний как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и нарушение метаболизма. Здоровье человека и его потомства встаёт на первый план. В связи с этим в данный момент популярность приобретают высокобелковые, низкоуглеводные диеты.Цель исследования: выявить влияние высокобелкового, низкоуглеводного рациона беременных и кормящих самок крыс на развитие их потомства.Объект и методы. Эксперимент проводили на потомстве самок крыс. Самки крыс контрольной группы получали нормальное питание, а для экспериментальной группы был составлен особый высокобелковый, низкоуглеводный рацион, который поддерживался на протяжении всей беременности и на первой неделе после родов. В результате проведённого исследования было выявлено, что пищевой рацион с повышенным содержанием белка благоприятно влияет на развитие крысят в отставленные сроки: они имеют более выраженную прибавку массы тела, повышенную исследовательскую активность и менее подвержены тревожности.

Самки крыс, высокобелковый рацион, низкоуглеводный рацион, потомство крыс, тест "открытое поле", тест "тёмно-светлая камера"

Короткий адрес: https://sciup.org/143180884

IDR: 143180884 | УДК: 612.63-613.2.03 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2023.5.PHYS.4

Текст научной статьи Физиологические последствия использования высокобелкового, низкоуглеводного рациона беременных и кормящих самок крыс на развитие их потомства

В настоящее время человечество всё чаще задумывается о своём здоровье и здоровье будущих поколений. В современных источниках представлено огромное количество диет с подробным описанием их пользы и негативных последствий. На первый план всё чаще выходят модели питания, связанные с высокобелковыми диетами. До сих пор идут дискуссии о том, какое количество белка в рационе является оптимальным для человека.

В современном мире всё большую популярность приобретают высокобелковые, низкоуглеводные диеты. В настоящее время их используют не только профессиональные спортсмены, но и люди, ведущие обычный, часто сидячий, образ жизни. Некоторые женщины не отказываются от данного рациона даже в период беременности.

В нашем исследовании самки крыс контрольной группы получали нормальное питание, а для экспериментальной группы был составлен особый высокобелковый, низкоуглеводный рацион, который поддерживался на протяжении всей беременности и на первой неделе после родов. В результате проведённого исследования было выявлено, что пищевой рацион с повышенным содержанием белка благоприятно влияет на развитие крысят в отставленные сроки. Они имеют более выраженную прибавку массы тела, повышенную исследовательскую активность и менее подвержены тревожности.

Цель исследования: выявить влияние высокобелкового, низкоуглеводного рациона беременных и кормящих самок крыс на развитие их потомства.

Задачи

Сравнить массу детёнышей крыс, находящихся на повышенном белковом рационе, с массой детёнышей крыс, находящихся на стандартном питании.

С помощью теста «Открытое поле» и «Тёмно-светлая камера» сравнить исследовательскую активность потомства животных со стандартным и экспериментальным рационами питания.

Выявить подверженность стрессу у потомства крыс с повышенным белковым питанием и у детёнышей крыс со стандартным рационом питания.

Объект и методы

Эксперимент проводили на потомстве самок крыс, находившихся на обычной диете, и самок, получавших до, во время и после рождения детёнышей усиленное белковое питание. Десять самок крыс были разделены на две группы – контрольную и экспериментальную, по пять особей в каждой группе. Животные обеих групп имели сходную массу и условия содержания. Все животные на момент начала эксперимента не были беременны. Самки контрольной группы животных получали рацион согласно суточным кормовым нормам [1]. Для животных экспериментальной группы была составлена особая диета с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка (Белки(Б)/жиры(Ж)/углеводы(У) = 64 % / 3 % / 33 % при норме для беременных крыс Б/Ж/У = 18–25 % / 5 %

/ 70–77 %) [2, 3]. Обе группы крыс содержались в стандартных условиях вивария с естественным освещением и свободным доступом к воде и пище.

В возрасте 3 и 5 недель проводили измерение массы детёнышей на весах «Лидер ВЭУ-2-0,5/1».

Также на 5-й неделе исследовалось поведение в тестовых установках «Открытое поле» и «Тёмно-светлая камера».

Полученные результаты обрабатывали количественно методами вариационной статистики с применением t-теста для непарных и парных сравнений и теста Манна – Уитни с помощью компьютерной программы SigmaPlot 12.5 (SYSTAT Software). Статистически значимыми результатами считали значения при р < 0.05.

Результаты и их обсуждение

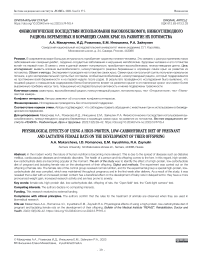

В результате проведённого исследования нами были получены следующие данные: на 3-й неделе исследования средняя масса тела животных составляла в контрольной группе 22,1 ± 0,8 г, в экспериментальной – 23,4 ± 1,2 г, значимых отличий не было. На 5-й неделе медиана значений в контрольной и экспериментальной группах составила 47,5 и 52,0 г соответственно (р < 0,05, тест Манна – Уитни) (рис. 1).

Более ранние исследования факторов увеличения роста, проведенные М. Rolland-Cachera и соавт., показывают, что дети с большим уровнем белка в рационе имели наибольшую скорость прироста массы. Это объясняется увеличением концентрации инсулина и инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1). Оба гормона обладают адипогенным действием. Другое исследование европейских ученых показало, что снижение количества белка в детских смесях до 12 г/л, при минимальном значении его концентрации в женском молоке 0,9 г/л, статистически значимо уменьшает концентрацию инсулиногенных аминокислот в плазме крови у детей с избыточным весом и ожирением к 7-летнему возрасту [4].

В свою очередь, инсулиноподобные факторы роста (ИФР) играют важную роль в развитии и росте центральной нервной системы и представлены практически во всех отделах головного мозга. ИФР оказывают разнообразное действие на нервные клетки, способствуют их выживанию и пролиферации. ИФР-1 также влияет на рост и созревание нервных клеток, усиливает рост дендритов и аксонов, способствует синаптогенезу и миелинизации [5]. Эти процессы, в свою очередь, обеспечивают быстрое развитие высшей нервной деятельности, что нашло отражение и в нашем исследовании. Увеличенное белковое питание беременных самок крыс благоприятно влияет на развитие нервной системы детёнышей. Мы наблюдали увеличение исследовательской активности и уменьшение уровня тревожности в отставленные сроки.

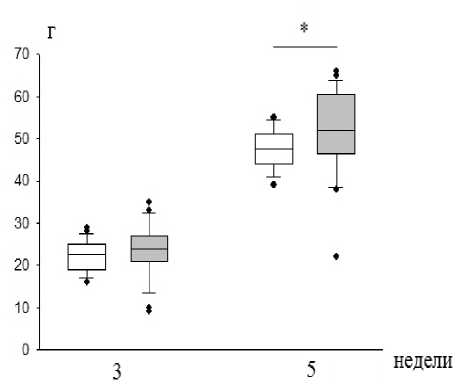

Результаты тестирования в установке «Открытое поле» продемонстрировали значимые различия поведения крысят контрольной и экспериментальной групп. В частности, это отмечено в таких компонентах поведенческой активности как: вертикальная двигательная активность (ВДА), число исследованных отверстий, груминг и замирание в центре.

Животные экспериментальной группы показали большую исследовательскую активность. Это выражалось в большем количестве вертикальных стоек: 9,5 против 4,5 в контрольной группе (р < 0,005, тест Манна – Уитни). Кроме того, крысы экспериментальной группы исследовали в 2 раза больше отверстий (р < 0,001, тест Манна – Уитни) (рис. 2).

У экспериментальных животных чаще наблюдали полный груминг. Следовательно, не смотря на большее количество поведенческих актов, крысы этой группы меньше подвержены стрессу [6] (рис. 2).

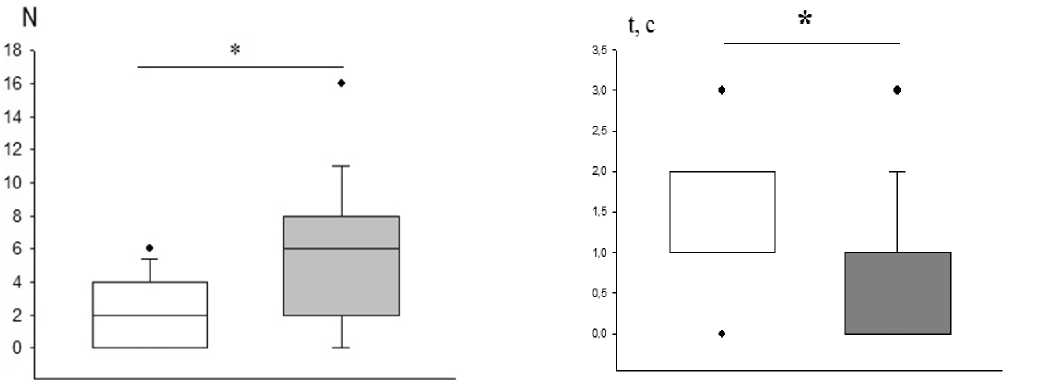

На это же указывает и меньшее время замирания в центре у экспериментальных животных (тест Манна – Уитни,* – р < 0,05) (рис. 3).

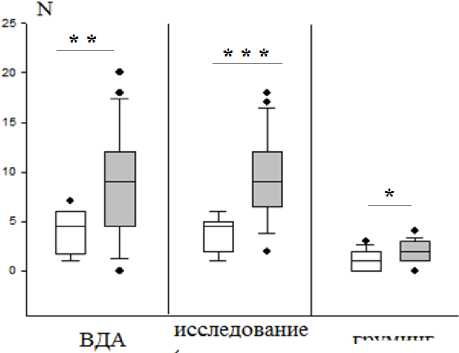

Установка «Тёмно-светлая камера» является классическим тестом на исследование тревожности. Подтверждая ранее сделанные предположения, животные экспериментальной группы не проявляли большей тревожности, на что указывает одно и то же время пребывания в тёмной и светлой камерах у обеих групп животных. Однако среднее значение переходов между отсеками камеры у экспериментальной группы больше в 3 раза (тест Манна – Уитни,* – р < 0,05) (рис. 4), что указывает на их большую исследовательскую активность.

Рисунок 1. Изменение массы детёнышей контрольной (белый бокс) и экспериментальной (серый бокс) групп (тест Манна –

Уитни, * – р < 0,05 )

Figure 1. Change in weight of cubs of control (white box) and experimental (gray box) groups (Mann-Whitney test, * – p < 0.05 )

груминг отверстий

Рисунок 2. Количественные показатели поведения контрольной (белый бокс) и экспериментальной (серый бокс) групп животных (тест Манна – Уитни,* – р < 0,05, ** – р < 0,005, *** – р < 0,001). ВДА – вертикальная двигательная активность

Figure 2. Quantitative behavioral measures of control (white box) and experimental (gray box) groups of animals (Mann-Whitney test,* – p < 0.05, ** – p < 0.005, *** – p < 0.001). VDA - vertical motor activity

Рисунок 4. Количество переходов в тесте «Тёмно-светлая камера» у контрольной (белый бокс) и экспериментальной (серый бокс) групп животных (тест Манна – Уитни,* – р < 0,05)

Figure 4. Number of transitions in the "dark-light chamber" test in control (white box) and experimental (gray box) groups of animals (Mann-Whitney test,* – p < 0.05)

Рисунок 3. Время замирания контрольных (белый бокс) и экспериментальных (серый бокс) животных в центре теста «Открытое поле» (тест Манна – Уитни,* – р < 0,05)

Figure 3. Time of freezing of control (white box) and experimental (gray box) animals in the center of the open-field test (Mann-Whitney test, * – p < 0.05)

Обсуждение

Исследования неполноценного питания в раннем послеродовом периоде, проводимые при помощи метода наблюдения, часто показывают задержки развития у младенцев, госпитализированных с симптомами недостаточного потребления белка, и серьёзную задержку роста у детей от 0 до 2 лет, которая продолжалась до 8–10 лет. Интеллектуальные способности сравнивали со способностями детей из контрольной группы, отобранных из вне-больничной среды (детские ясли, школа), или со способностями здоровых родных братьев и сестёр [7].

Дети, выросшие в экономически неблагополучных семьях, сталкиваются с повышенным риском ухудшения здоровья во взрослом возрасте, что свидетельствует о том, что проблемы со здоровьем имеют раннее происхождение [8].

Многочисленные соременные исследования выявили взаимосвязь между дородовым и ранним послеродовым недоеданием и задержкой роста, с одной стороны, и отставанием когнитивного и психосоциального развития – с другой. Однако большую часть результатов нельзя приписывать исключительно влиянию плохого питания или плохих условий роста. Результаты исследований, проведённые на детях методом наблюдения, не лишены недостатков, поскольку не учитывают все социально-экономи- ческие условия раннего питания. Проведённое нами исследование демонстрирует важную положительную роль пептидного компонента питания беременных и кормящих животных на развитие их потомства. Эти проблемы были хорошо описаны уже несколько десятилетий назад, и их можно избежать только в случае проведения более качественно спланированных исследований, в которых в потомстве сравниваются родные братья и сёстры с различными условиями питания и содержания.

Выводы

Масса детенышей крыс, находящихся на повышенном белковом рационе больше, чем масса детёнышей крыс, находящихся на стандартном питании.

Увеличенное белковое питание беременных самок крыс благоприятно влияет на развитие нервной системы детёнышей. С помощью применения поведенческих методик нам удалось выяснить, что детёныши животных с экспериментальным рационом питания показали большую исследовательскую активность по сравнению с контролем.

Увеличенное количество поведенческих актов и наличие полного груминга свидетельствует о том, что потомство крыс с повышенным белковым питанием менее подвержено стрессу, чем детёныши крыс со стандартным рационом питания.

Список литературы Физиологические последствия использования высокобелкового, низкоуглеводного рациона беременных и кормящих самок крыс на развитие их потомства

- Беляков В.И., Инюшкина Е.М. Лабораторные крысы: содержание, разведение, кормление и использование в биомедицинских исследованиях. Самара: Самарский университет, 2008. 38 с. EDN: QKRVZZ

- Vermeulen J.K., A. de Vries, Schlingmann F. et al. Food deprivation: common sense or nonsense? Animal technology. 1997;2:45-55.

- Robbins K. Nutritional requirements in rats. Rat & Mouse Tales news-magazine. 2007;4:21-23.

- Шабалова Н.П. Педиатрия: учебник для медицинских вузов. 2 изд. СПб.: СпецЛит, 2003. 887 с.

- Гарматина О.Ю. Инсулиноподобный фактор роста-1: нейрофизиологические аспекты. Медичнагiдрологiя та реабiлiтацiя. 2015;13:67-74.

- Проблемы и методы изучения груминга при анализе стрессорного поведения у грызунов. Мир Науки и Культуры. URL: http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1159942&s= (дата обращения: 11.03.2019).

- Нетребенко О.К., Украинцев С.Е., Мельникова И.Ю. Ожирение у детей: новые концепции и направления профилактики. Обзор литературы. Вопросы современной педиатрии. 2017;5:399-405. EDN: ZTIYKD

- Gilmana S.E., Hornigd M., Ghassabianf A., at all. Socioeconomic disadvantage, gestational immune activity, and neurodevelopment in early childhood. PNAS. 2017;26:6728-6733.