Физиолого-биохимическая характеристика растений Aconitum septentrionale в сообществах Южного Тимана

Автор: Головко Т.К., Табаленкова Г.Н., Малышев Р.В., Далькэ И.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Биологические ресурсы: флора

Статья в выпуске: 1-4 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

Дана эколого-физиологическая и биохимическая характеристика растений аконита высокого (Aconitum septentrionale), произрастающих в разных фитоценозах на Южном Тимане в бассейне р. Сойва. Выявлены различия между растениями в удельной поверхностной плотности листьев, содержании пигментов, накоплении сахаров, фотосинтетической активности и продуктивности, обусловленные преимущественно световыми и эдафическими условиями местообитания.

Продуктивность, фотосинтез, пигменты, сахара

Короткий адрес: https://sciup.org/148199744

IDR: 148199744 | УДК: 581.1

Текст научной статьи Физиолого-биохимическая характеристика растений Aconitum septentrionale в сообществах Южного Тимана

Aconitum septentrionale Koelle (аконит высокий) – многолетнее высокотравное растение с крупными пальчато-рассеченными листьями и синими цветками [7]. Вид широко распространен в таежной зоне европейского Северо-Востока, встречается в лесах, на опушках, лугах. Подземные и надземные части растений содержат большое разнообразие алкалоидов. Исследования фитоценотической приуроченности и некоторых характеристик аконита в подзоне средней тайги на территории Республики Коми показали его перспективность как ресурсного вида [4]. Однако для рационального использования ресурсов данного вида важно не только оценить запасы сырья и содержание целевого продукта, необходимо более полное знание об эколого-биологических и физиологических свойствах растений.

Цель работы: выявить вариабельность физиолого-биохимических характеристик растений аконита высокого в ценопопуляциях Южного Тимана.

Материал и методы. Исследования проводили в первой половине июля 2009 г. на территории ботанического заказника «Сойвин-ский» (Южный Тиман). Район исследований относится к Атлантико-Арктической области умеренного климатического пояса и характеризуется избыточно влажным умеренноконтинентальным климатом с продолжительной

зимой, коротким и сравнительно теплым летом [1]. Среднегодовая температура составляет – 1,5оС, средняя температура самого теплого месяца – июля около +15оС. Сумма осадков за вегетационный период варьирует от 315 до 365 мм. По данным Коми республиканского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды последняя декада июня и первая декада июля 2009 г. были прохладней обычного (на 4оС). Осадков выпало вдвое больше нормы. В целом же погодные условия вегетационного периода существенно не отличались от средних многолетних значений. Для района исследований характерны деградированные перегнойно-карбонатные, перегнойноскелетные почвы, формирующиеся на вершинах и склонах гряд и холмов. Пятнами встречаются дерново-карбонатные и дерновые щебенчатые почвы, приуроченные к выходам на поверхность известняков и других плотных пород [2]. Растения аконита отбирали в двух типичных для данного района ценопопуляциях (ЦП), локализованных на левом берегу р. Сой-ва. По сведениям, приведенным в работе [3], ЦП1 характеризуется как сероольшанник аконитовый. Древесный ярус сформирован Alnus incana, с примесью Picea obovata и Betula pu-bescens. Травяно-кустарничковый ярус густой, высота основной массы травостоя 0,9-1,2 м. Преобладают A . septentrionale , Filipendula ulmaria , Thalictrum minus . ЦП2 описана как ельник крупнотравно-злаковый. Древесный ярус представлен Picea obovata , Betula pubescens , единично Pinus sylvestris . Травянокустарничковый ярус густой, преобладают Milium effusum , A. septentrionale , Aegopodium podagraria .

О ростовой функции растений судили по накоплению и распределению сырой и сухой массы. В каждой популяции отбирали по 10-15 растений, разделяли на органы, фиксировали сухим жаром при температуре 105оС, затем высушивали при температуре 70оС и взвешивали. Морфометрические показатели листьев рассчитывали, исходя из их массы и площади. Фотосинтетические пигменты экстрагировали из листьев кипящим 100% ацетоном и определяли спектрофотометрически при длинах волн 662, 644 нм (хлорофиллы) и 470 нм (каротиноиды). О фотосинтетической активности листьев судили по показателям СО2-газообмена, измеренным при помощи ИК-газоанализатора LI-7000 (LICOR, США) при температуре +20оС в диапазоне ФАР от 0 до 1500 мкмоль/м2с. Элементный анализ осуществляли с применением метода оптической эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой на приборе «SPECTRO CIROS - CCD». Определения содержания азота проводили с помощью элементного CHNS-O анализатора «EA-111». Растворимые углеводы определяли методом нормально-фазовой ВЭЖХ. Газометрические измерения проводили в 6-10-кратной биологической повторности. Для аналитических определений использовали не менее трех независимых проб. Результаты обрабатывали с помощью стандартных статистических методов и компьютерных программ. В таблицах и на рисунке представлены средние арифметические величины показателей со стандартной ошибкой.

Результаты и их обсуждение. Эколого-ценотические условия оказали существенное влияние на накопление и распределение биомассы по органам растения. Общая сухая биомасса растения ЦП1 была почти в 4 раза больше по сравнению с растениями из ЦП2 (табл. 1). По данным [3] количество взрослых особей составляло в среднем 1,2 и 2,2 растений на м2 в ельнике и сероольшаннике соответственно. Хотя растения ЦП1 накапливали втрое больше подземной биомассы, чем растения ЦП2, доля корней и корневищ в общей биомассе составляла менее 25%. У растений ЦП2 этот показатель был в почти в 1,5 раза выше. Известно, что растения аконита накапливают алкалоиды не только в подземной части, но и во всех надземных органах, особенно листьях [4]. На долю листьев приходится около 30% биомассы растений. Листья аконита сильно оводнены, содержание сухих веществ в них составляет 13-15%. Существенная часть надземной биомассы растений приходится на стебли и черешки листьев. Массовая доля стеблей была в 1,5 раза выше у растений, обитающих в ЦП1, тогда как по доле листьев в биомассе растения из ЦП1 и ЦП2 достоверно не отличались. На соцветия приходилось 1% общей биомассы.

Таблица 1. Накопление и распределение биомассы по органам у растений аконита высокого

|

Цено-популяция |

Листья |

Стебли |

Черешки |

Соцветия |

Подземная часть |

Целое растение |

|

сырая масса, г/ |

растение |

|||||

|

ЦП1 |

87 |

93 |

63 |

3 |

61 |

307 |

|

ЦП2 |

23 |

24 |

22 |

1 |

21 |

91 |

|

сухая масса, г/растение |

||||||

|

ЦП1 |

13,.6 |

13,2 |

6,6 |

0,5 |

10,1 |

44,0 |

|

ЦП2 |

3,2 |

2,2 |

2,0 |

0,1 |

3,6 |

11,3 |

|

сухая масса, % от целого растения |

||||||

|

ЦП1 |

30,9 |

30,0 |

15,0 |

1,1 |

23,0 |

100 |

|

ЦП2 |

28,3 |

19,5 |

17,7 |

0,9 |

33,6 |

100 |

Обозначения: ЦП1 и ЦП2 - ценопопуляции аконита высокого соответственно в сероольшаннике аконитовом и ельнике крупно-травном злаковом. Стандартная ошибка средних величин не превышает 30%.

Растения аконита в разных ЦП отличались по основным показателям листовой поверхности (табл. 2). В ЦП1 они формировали листовую поверхность большей площади. Листья отличались более высокой удельной поверхностной плотностью (УПП). Согласно представлениям о световой адаптации, УПП листьев является параметром наиболее чувствительным к условиям произрастания. Изменения этого показателя в зависимости от поступления ФАР обеспечивает максимальный КПД газообмена листьев [6]. Судя по величине УППЛ условия освещенности растений в ЦП отличались, растения ЦП2 получали меньше света. При этом величина отношения массы листьев к массе растения, характеризующая долю биомассы растения, активно участвующую в фотосинтезе, мало зависела от местообитания растений (табл. 2).

Таблица 2 . Показатели листовой поверхности ценопопуляций аконита высокого

|

Показатели |

ЦП1 |

ЦП2 |

|

Площадь листьев, дм2/растение |

28,9±5,0* |

11,8±1,5 |

|

Удельная поверхностная плотность листьев, г/дм2 |

0,47±0,04* |

0,27±0,03 |

|

Отношение площади листьев к массе растения, дм2/г |

0,66 |

1,04 |

|

Отношение массы листьев к массе растения, г/г |

0,31 |

0,28 |

Обозначения: как в табл. 1. * различия между ЦП1 и ЦП2 существенны при Р≤0,05.

Адаптация фотосинтетического аппарата растений к недостатку света проявлялась также на уровне пигментного комплекса. В расчете на единицу сухой массы листья растений, произрастающих в ЦП2, накапливали на 30% больше хлорофиллов, чем растения в ЦП1 (табл. 3). Однако разница практически нивелировалась при пересчете данных на единицу площади листьев, так как величина УППЛ у растений ЦП1 была в 1,5 раза больше по сравнению с ЦП2. Такие же закономерности были выявлены и при анализе фонда желтых пигментов. Величина соотношения хлорофиллов и каротиноидов в пигментном комплексе растений из разных ЦП составляла около 5, что характерно для большинства видов бореальной флоры.

Таблица 3. Содержание фотосинтетических пигментов в листьях аконита высокого

|

Ценопопу-ляция |

Хлорофиллы |

Каротиноиды |

Хл/кар |

|

|

а+б \ |

а/б |

|||

|

мг/г сухой массы |

||||

|

ЦП1 |

8,48 ± 1,01 |

2,96 ± 0,11 |

1,80 ± 0,20 |

4,71 ± 0,14 |

|

ЦП2 |

13,00 ± 1,75 |

2,81 ± 0,47 |

2,42 ± 0,26 |

5,36 ± 0,17 |

|

Мг/дм2 |

||||

|

ЦП1 |

2,93±0,25 |

2,97±0,06 |

0,62±0,05 |

4,71 ± 0,14 |

|

ЦП2 |

2,47±0,30 |

2,79±0,24 |

0,46±0,06 |

5,36 ± 0,17 |

Обозначения: как в табл. 1.

Анализ содержания и состава растворимых сахаров (табл. 4) показал, что концентрация глюкозы в сухой биомассе листьев аконита существенно выше, чем фруктозы. Среди дисахаров преобладала сахароза. По сумме растворимых сахаров в расчете на единицу биомассы листьев растения из ЦП1 вдвое превосходили растения из ЦП2. Различия сохранялись и при пересчете концентрации сахаров на единицу площади листьев. У большинства видов растений умеренной зоны транспортной формой углеводов служит сахароза. Количество сахарозы в листьях растений ЦП1 было в 1,5 раза выше, чем в ЦП2. Эти различия проявлялись сильнее, если концентрацию сахарозы относили к единице площади листьев.

Таблица 4. Содержание растворимых сахаров в листьях аконита высокого

|

Сахара |

ЦП1 |

ЦП2 |

||

|

мг/г сухой массы |

мг/дм2 |

мг/г сухой массы |

мг/дм2 |

|

|

фруктоза |

6,89±2,87 |

3,2±0,3 |

2,47±0,40 |

0,7±0,1 |

|

глюкоза |

63,92±6,16 |

30,1±2,8 |

15,16±1,60 |

4,1±0,4 |

|

моносахара |

*70,81±6,80 |

*33,3±3,2 |

17,63±1,65 |

4,8±0,42 |

|

сахароза |

61,02±2,38 |

28,7±3,0 |

42,01±2,45 |

11,4±1,5 |

|

мальтоза |

7,27±0,80 |

3,4±0,3 |

13,03±1,60 |

3,5±0,4 |

|

дисахара |

**68,29±2,51 |

*32,1±2,1 |

55,04±2,92 |

14,9±0,8 |

|

сумма сахаров |

*139,10±7,24 |

*65,4±3,4 |

72,67±3,36 |

26,3±1,2 |

Обозначения: как в табл. 1. * различия между ЦП1 и ЦП2 существенны при Р≤0.01, при ** Р≤0.05.

Элементный состав растений видоспецифичен и отражает условия почвенного питания растений. Как видно из данных табл. 5, наиболее обогащены минеральными элементами ассимилирующие органы – листья. В них выше, чем других частях растений, концентрация азота, фосфора и особенно кальция. Содержание калия больше в органах, осуществляющих транспортные функции. Сравнение данных показало, что органы аконита, произрастающего в ельнике, накапливали больше калия и фосфора, тогда как различия в содержании азота и других элементов между растениями ЦП1 и ЦП2 были слабо выражены. Концентрация микроэлементов в разных частях растений была неодинаковой. В большинстве случаев их содержание в органах подземной части растений было выше, чем в листьях. Следует отметить, что корни и корневища концентрировали в значительных количествах натрий, железо, марганец, цинк и медь. Что касается влияния эколого-ценотических условий на накопление определенных микроэлементов, то эффекты были разнонаправленными. Так, содержание натрия, марганца и меди было выше в биомассе органов растений ЦП2 по сравнению с ЦП1. В то же время листья растений ЦП1 накапливали больше цинка и железа, чем листья растений ЦП2.

Таблица 5. Содержание основных минеральных элементов в биомассе аконита высокого, мг/г сухой массы

|

Часть растения |

N 1 |

K 1 |

P 1 |

Ca 1 |

Mg |

Fe |

|

ЦП 1 |

||||||

|

листья |

38,0±4,0 |

12±0,5 |

2,8±0,9 |

26±8,0 |

8,5±2,5 |

0,9±0,2 |

|

черешки |

16,6±2,4 |

21±8,0 |

1,9±0,6 |

8,7±2,6 |

6,8±2,0 |

0,2±0,07 |

|

стебли |

14,6±2,2 |

13±5,0 |

1,8±0,5 |

4,8±1,4 |

2,6±0,8 |

0,1±0,03 |

|

подземная часть |

22,0±3,0 |

9±3,0 |

2,3±0,7 |

8,4±2,5 |

3,3±1,0 |

0,4±0,10 |

|

ЦП 2 |

||||||

|

листья |

35,0±4,0 |

34±13 |

6,1±1,8 |

21±1,6 |

5,4±1,6 |

0,2±0,04 |

|

черешки |

12,9±1,9 |

48±19 |

5,7±1,7 |

6,0±1,8 |

3,4±1,0 |

0,1±0,02 |

|

стебли |

15,0±2,0 |

42±17 |

5,4±1,6 |

4,7±1,4 |

3,2±1,0 |

0,2±0,04 |

|

подземная часть |

24,0±3,0 |

17±7 |

11±3,0 |

7,2±2,2 |

5,3±1,6 |

1,8±0,5 |

Обозначения: как в табл. 1.

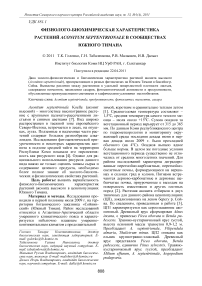

Продуктивность и устойчивость растений в значительной степени зависят от того, насколько успешно растения реализуют функцию фотосинтеза. Наши данные показывают, что скорость фотосинтеза сильно зависит от освещенности (рис. 1). Поглощение СО2 линейно возрастало с повышением ФАР в области от 0 до 100-120 мкмоль/м2с. При освещенности свыше 300-400 мкмоль/м2с происходит насыщение фотосинтеза светом. В области низкой освещенности (на линейном участке световой кривой) различия в скорости фотосинтеза листьев растений ЦП1 и ЦП2 незначительны. В области светового насыщения скорость фотосинтеза единицы массы листьев растений обоих ЦП составляла около 15 мг СО2/(г ч). Фотосинтетическая активность листьев растений, произрастающих в сероольша-нике, выше по сравнению с листьями растений, обитающих в ельнике. Повышение фотосинтетической мощности листьев ЦП1 обусловлено их более высокой УППЛ (табл. 2). По нашим подсчетам при умеренной ФАР (около 500 мкмоль/м2с или 125 Вт/м2) одно растение аконита в ЦП2 за час может ассимилировать до 50 мг СО2, что эквивалентно образованию 70 мг глюкозы. За это же время растение аконита ЦП1 способно ассимилировать почти в 4 раза больше СО2. Данным фактом в значительной степени объясняются различия в продуктивности растений ЦП1 и ЦП2 (табл. 1). С этим также связана и разница в содержании сахаров в листьях (табл. 4).

Рис. 1. Световая зависимость фотосинтеза листьев растений Aconitum septentrionale , обитающих в сероольшаннике аконитовом (1) и ельнике крупнотравно-злаковом (2) на Южном Тиммане

Выводы: эколого-ценотические условия оказывают существенное влияние на физиолого-биохимические характеристики и продукционный процесс растений. Установлена положительная связь между фотосинтетической активностью, удельной поверхностной плотностью листьев и накоплением биомассы растениями аконита высокого, обитающими в разных сообществах на Южном Тимане.

Работа выполнена в рамках проекта «Состояние ресурсов полезных растений европейского северо-востока России: мониторинг и разработка биотехнологических подходов по рациональному использованию и воспроизводству» и Программы Отделения биологических наук РАН «Биологические ресурсы России: оценка состояния и фундаментальные основы мониторинга». Исследования поддержаны грантом УрО РАН (№ 09-Т-4-1002)

Список литературы Физиолого-биохимическая характеристика растений Aconitum septentrionale в сообществах Южного Тимана

- Агроклиматические ресурсы Коми АССР. -Л.: Гидрометеоиздат, 1973. 136 с.

- Атлас почв Республики Коми/Под ред. Г.В. Добровольского, А.И. Таскаева, И.В. Забоевой. -Сыктывкар, 2010. 356 с.

- Паршина, Е.И. Биология и ресурсы алкалоидосодержащего вида Aconitum septentrionale Koelle в сообществах таежной зоны Европейского Северо-Востока России. Автореф. дис.... канд. биол. наук. -Сыктывкар. 2009. 18 с.

- Паршина, Е.И. Фитоценотическая приуроченность и ресурсные характеристики Aconitum septentrionale (Ranunculaceae) в подзоне средней тайги на северо-востоке европейской России/Е.И. Паршина, И.Ф. Чадин, С.О. Володина и др.//Растительные ресурсы. 2009. № 3. С. 60-67.

- Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их компонентный состав и биологическая активность. Т.1. Семейства Magnoliaceae -Juglandaceae, Ulmaceae, Moraceae, Cannabaceae, Urticaceae/Отв.ред. А.Л. Буданцев. -СПб.-М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 421 с.

- Тооминг, Х.Г. Экологические принципы максимальной продуктивности посевов. -Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 264 с.

- Флора северо-востока Европейской части СССР/Под. ред. А.И.Толмачева. Т.3. Семейства Nymphaeaceae -Hippuridaceae. -Л.: Наука, 1976. 293 с.