Флора Домашкиных Вешин (Кинельский и Нефтегорский районы Самарской области)

Автор: Ильина В.Н.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 2 т.7, 2013 года.

Бесплатный доступ

Приводится перечень сосудистых растений верховьев р. Домашка (Домашкины Вершины) на территории Нефтегорского района Самарской области.

Сосудистые растения, флора, домашкины вершины, самарская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148314491

IDR: 148314491 | УДК: 581.92

Текст научной статьи Флора Домашкиных Вешин (Кинельский и Нефтегорский районы Самарской области)

Поступила в редакцию 6.11.2012

Под влиянием бурного роста промышленного и сельскохозяйственного производства, развития дорожной сети и коммуникаций на рубеже ХХ и ХХI вв. повлияли на антропогенное давление на окружающую среду приобрело глобальный характер. В настоящее время стоит вопрос о такой модернизации природопользования в России, которая обеспечила бы минимизацию противоречий между эксплуатацией ресурсов и сохранением природы.

В середине ХХ в. наступил кризисный этап для степей региона Евразии, особенно на территории бывшего СССР. Повсеместная распашка плакорных степей привела к утрате типичных ландшафтов практически на всей территории природной зоны. Нарушение структуры экотопов обусловило и деградацию флористического компонента степей (Ильина, 2003; Григорьевская, Гамаскова, 2009; Чибилев, 2009).

К сожалению, современные методы организации хозяйственного использования экосистем в зоне недостаточного увлажнения не позволяют говорить о каких-либо видимых улучшениях в данном вопросе.

Построение системы природопользования и охраны природных комплексов требует дополнительных исследований (Григорьевская, 2004; Зданович, 2004; Чибилев, 2004). Все компоненты среды, в том числе и фитокомплекс, должны быть изучены с использованием современных подходов. Несмотря на необходимость этого, традиционные методы изучения флоры не потеряли своей актуальности. Флористические работы могут быть востребованы в мониторинге, который позволяет раскрыть внутреннюю организацию и внешние связи как отдельных растительных объектов, так и фитосферы в целом.

Состояние растительного покрова играет большую роль для сохранения природной среды региона. В южных районах Самарской области плакорные участки степей претерпели серьезные изменения при их распашке. Такой нерациональный подход ведения сельского хозяйства в зоне дефицита влажности почв и атмосферы повлек за собой не только изменение, но зачастую и разрушение отдельных биогеоценозов и их компонентов. В связи с этим нами проведено изучение степных комплексов на внутренних водоразделах истоков р. Домашка на территории Нефтегорского района Самарской области.

Основным объектом наших исследований послужили внутренние водоразделы в верховьях р. Домашка на территории Нефтегорского района Самарской области, имеющих местное название «Домашкины Вершины». Русло р. Домашка становится четко выраженным при слиянии нескольких истоков, среди которых следует назвать овраги Шалу-хин, Кажомин, Широкий, Терешкин, Долгий и Домашка (Нарезной). По склонам оврага Домашка близ с. Верхняя Домашка сохранились степи, входящие в настоящее время в состав памятника природы «Домашкинская лесостепь».

В окрестностях пос. Культура на крутых склонах Шалухина оврага отмечены участки каменистых степей с богатой флорой, в частности, в 1980-х гг. там отмечалось произрастание копеечника крупноцветкового. Состояние растительного покрова исследуемого объекта имеет важное значение для сохранения экосистем региона.

При изучении данной темы были использованы традиционные флористические методы исследований. Материалы собраны в полевые сезоны 2007-2010 гг. Учет флоры проводился на заранее намеченных маршрутах, охватывающих различные типы экотопов степной зоны и участки, отличающиеся по степени антропогенного влияния. В результате проведенных нами исследований собран обширный гербарный материал. Определение растений проводилось до вида с использованием федеральных и региональных определителей. Особенности флоры устанавливались путем всестороннего анализа ее компонентов. Проведено сравнение видового состава флоры по результатам собственных исследований с таковыми начала 1980-х гг. (Ильина, Ильина, 2011).

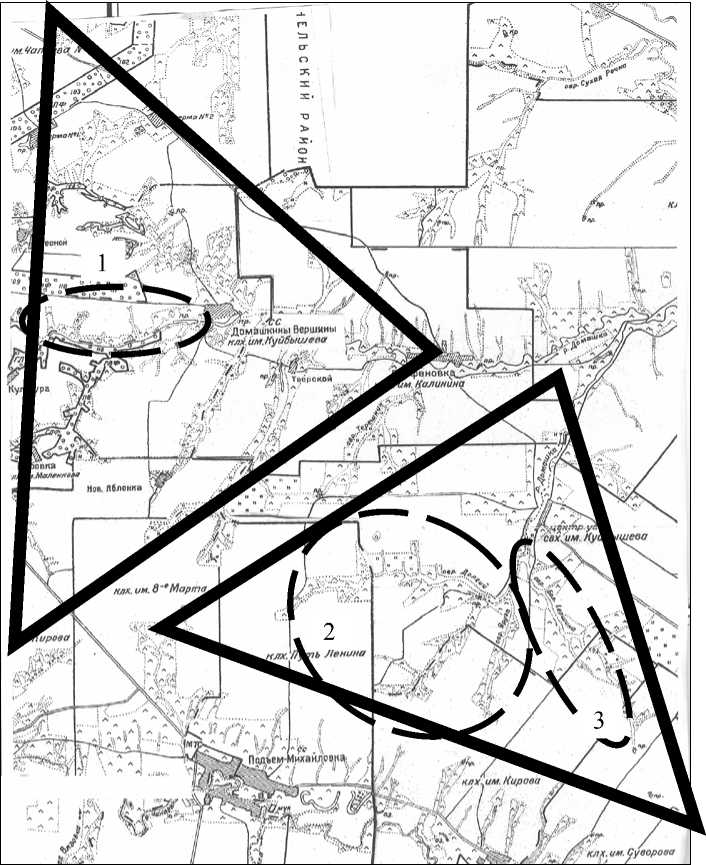

Речная долинно-водосборная геосистема реки Домашка расположена в северозападной части Кинельского и в Нефтегорском районах Самарской области (рис.).

Площадь Домашкинской геосистемы составляет 302 км 2 . Она граничит с юго-запада с долинно-водосборной геосистемой реки Ча-паевска, на востоке – с геосистемами рек Ростошь и Самара, на северо-западе граница проходит вдоль геосистемы оврага Сухая речка. Природный комплекс состоит из трех структурно-динамических элементов: а) осевой части геосистемы, представленной долиной главной реки; б) пояса сосредоточения боковых притоков и внутренних участков водосборов; в) пояса речных истоков и периферических водосборов (Тимофеев, 1975). Осевой частью комплекса является долина р. Домашки, протяженность которой составляет 24 км. Пойму этого левобережного притока р. Самара нельзя отнести к типичным в понимании А.П. Шенникова (1941).

Река Домашка начинается несколькими оврагами: Кажомин, Долгий, Домашкины Вершины и Яруга. Затем в нее впадают еще несколько оврагов с пересыхающими водотоками, в том числе овраг Нарезной (Домаш-ка).

Часть истоков реки, а также участков периферических водосборов облесены. Растительность лесных фитоценозов представлена, главным образом ландышево-кленоводубовой ассоциацией. Среди кустарников встречаются бересклет бородавчатый, крушина ломкая и другие.

Растительность остальных структурнодинамических компонентов геосистемы представлена степными участками, в основном это ковыльно-типчаковые степи.

Долина истока р. Домашка имеет типичный характер для степных рек: днище ее занято ивняками, зарослями крупнотравья, склоны и прилегающие водосборы – степями. Верховья Нарезного оврага облесены, здесь представлена ассоциация ландышево-кленово-дубовая.

Растительный покров на водосборах правого истока Домашкины Вершины представлен степями, сожженными ковыльнотипчаковыми, кострово-разнотравными и ковыльно-копеечниковыми сообществами. Наиболее распространены ковыльнотипчаковые варианты степи. Эти участки подвергаются сильному и антропогенному воздействию, используются в качестве пастбищ, в некоторых местах резко выделяются сбитые участки – толока. Естественная растительность занимает небольшие площади, степь в основном распахана. Как правило, степные участки тянутся вдоль склонов долины полосой не шире двадцати метров, к их внешней границе примыкают возделываемые поля. Развитая сеть полевых и проселочных дорог также лимитирует площади степных угодий.

Левые склоны оврага Долгий, склоны левого отрога оврага Нарезного и правые склоны оврага Домашкины Вершины заняты группировками луговостепного характера.

Растительный покров представлен разнотравно-кострецовой формацией.

Большой интерес в плане наличия редких и исчезающих видов вызывает Бирючий овраг – левый отрог оврага Нарезного.

В среднем течении реки Домашка, помимо ковыльно-типчаковых с разнотравьем и кострецово-разнотравных степей лугового харак- тера, встречаются участки каменистых склонов, покрытые своеобразными сообществами каменистых, или петрофитных степей (Растительность…, 1980). Растительный покров каменистой степи, в окрестностях пос. Культура, представленный ковыльноредкотравной формацией, характеризуется наличием в его составе эндемиков и реликтов.

Рис. Карта-схема территории исследования

Примечание . 1 – каменистые степи у пос. Культура; 2 – Домашкинская лесостепь; 3 – овраг Нарезной, или Домаш-ка)

На этом отрезке долины растительный покров испытывает еще более сильное антропогенное влияние, чем в верховьях реки. На левом склоне большой участок подвергался пожарам, на месте ковыльно-типчаковой степи осталось пепелище. На ее правом склоне в окрестностях пос. Культура сохранились остатки березового леса. Судя по количеству старых пней, лесной колок здесь имел боль- шие размеры, но был практически уничтожен вырубкой. Вырубка леса на правом берегу р. Домашка на уровне поселка Культура привела к изменению водного режима реки – уровень воды, как в реке, так и в прудах снизился.

В нижнем течении русло р. Домашка сильно меандрирует. Оно перегорожено каскадом плотин, по сути дела, река представлена сетью прудов. Склоны долины покрыты степной растительностью, которая подверглась значительной антропогенной трансформации. Это проявляется в том, что степь представлена производными полынково-типчаковой, пырейно-разнотравной и узколистномятликовой ассоциациями. Причиной деградации степи является ее многолетнее неумеренное использование в качестве пастбищного угодья. Поверхность почвы на этих участках потрескалась, изрезана сетью скотобойных тропинок. Общее состояние травостоя неудовлетворительное.

Нарушение степной дернины, скрепляющей частицы почвы, ведет к активизации плоскостного смыва и линейной эрозии, наблю- дается рост боковых оврагов и смыв почв. При этом рост оврагов вызывает необходимость перенесения проселочных дорог, а это в свою очередь, уменьшает степных выделов.

Проведенный флористический мониторинг внутренних водосборов р. Домашка, называемых Домашкиными Вершинами, позволил выявить видовой состав растений и дать характеристику флоры интересного степного объекта. Полный флористический список, включающий 250 видов растений, помещен в таблице. Они принадлежат 162 родам и 49 семействам.

Таблица. Список видов растений Домашкиных вешин

|

Название вида |

Годы |

Название вида |

Годы |

|||

|

1985 |

2007-2010 |

1985 |

2007-2010 |

|||

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

|

Aceraceae |

A. nobilis L. |

+ |

+ |

|||

|

Acer platanoides L. |

+ |

+ |

A. setacea Waldst. et Kit |

+ |

||

|

A. tataricum L. |

+ |

+ |

Anthemis subtinctoria Dobrocz. |

+ |

+ |

|

|

Alliaceae |

Ambrosia trifida L. |

+ |

||||

|

Allium flavescens Bess. |

+ |

Artemisia abrotanum L. |

+ |

|||

|

A. lineare L. |

+ |

A. absintium L. |

+ |

+ |

||

|

A. paniculatum L. |

+ |

A. austriaca Jacq. |

+ |

+ |

||

|

Apiaceae |

A. campestris L. |

+ |

+ |

|||

|

Aegopodium podagraria L. |

+ |

A. sieversiana Willd. |

+ |

+ |

||

|

Angelica sylvestris L. |

+ |

A. vulgaris L. |

+ |

+ |

||

|

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. |

+ |

Arctium lappa L. |

+ |

+ |

||

|

Chaerophyllum bulbosum L. |

+ |

A. tomentosum Mill. |

+ |

|||

|

Eryngium planum L. |

+ |

+ |

Bidens tripartita L. |

+ |

||

|

Falcaria vulgaris Bernh. |

+ |

+ |

Carduus crispus L. |

+ |

||

|

Ferula tatarica Fisch. ex Spreng. |

+ |

Centaurea diffusa Lam. |

+ |

|||

|

Heracleum sibiricum L. |

+ |

C. phrygia L. |

+ |

+ |

||

|

Palimbia turgaica Lipsky ex Woronow |

+ |

C. pseudomaculosa Dobrocz. |

+ |

+ |

||

|

Pimpinella saxifraga L. |

+ |

C. scabiosa L. |

+ |

|||

|

Seseli libanotis L. |

+ |

+ |

C. sumensis Kalen. |

+ |

+ |

|

|

Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. |

+ |

C. ruthenica Lam. |

+ |

|||

|

Asparagaceae |

Cichorium intybus L. |

+ |

+ |

|||

|

Asparagus officinalis L. |

+ |

+ |

Cirsium arvense (L.) Scop. |

+ |

||

|

Asteraceae |

C. incanum (S.G. Gmel.) Fisch. |

+ |

||||

|

Achillea millefolium L. |

+ \ |

+ |

C. vulgare (Savi) Ten. |

+ |

+ |

|

Продолжение таблицы

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

|

Cyclachaena xanthifolia (Nutt.) Fresen [ Iva xanthifolia Nutt.] |

+ |

Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. |

+ |

|||

|

Galatella biflora L. |

+ |

Nonea pulla DC. |

+ |

+ |

||

|

G. villosa L. |

+ |

+ |

Symphytum officinale L. |

+ |

||

|

Echinops ritro L. |

+ |

Brassicaceae |

||||

|

Erigeron canadensis L. |

+ |

+ |

Berteroa incana L. |

+ |

+ |

|

|

Hieracium echioides Lumn. |

+ |

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. |

+ |

+ |

||

|

H. virosum Pall. |

+ |

+ |

Erysimum cheiranthoides L. |

+ |

||

|

Inula britannica L. |

+ |

+ |

Sisymbrium loeselii L. |

+ |

+ |

|

|

I. helenium L. |

+ |

Thlaspi arvense L. |

+ |

+ |

||

|

I. salicina L. |

+ |

Campanulaceae |

||||

|

Jurinea cyanoides L. |

+ |

Campanula rapunculoides L. |

+ |

|||

|

J. multiflora (L.) B. Fedtsch |

+ |

C. sibirica L. |

+ |

+ |

||

|

Leontodon autumnalis L. |

+ |

+ |

Cannabaceae |

|||

|

Picris hieracioides L. |

+ |

+ |

Cannabis sativa L. [ C. ruderalis Janisch.] |

+ |

||

|

Pyrethrum corymbosum (L.) Scop |

+ |

Caprifoliaceae |

||||

|

Scorzonera stricta Hornem |

+ |

Lonicera tatarica L. |

+ |

|||

|

S. taurica Bieb. [ S. hispanica auct. non L.] |

+ |

Caryophyllaceae |

||||

|

Senecio erucifolius L. |

+ |

Arenaria procera Spreng. |

+ |

|||

|

S. schvetzovii Korsh. |

+ |

Dianthus deltoides L. |

+ |

+ |

||

|

Serratula cardunculus (Pall.) Schischk. |

+ |

Herniaria glabra L. |

+ |

|||

|

S. coronata L. |

+ |

+ |

Gypsophila paniculata L. |

+ |

||

|

Solidago virgaurea L. |

+ |

Melandrium album Mill. |

+ |

+ |

||

|

Sonchus arvensis L. |

+ |

Otites sibirica (L.) Raf. |

+ |

|||

|

S. oleraceus L. |

+ |

Otites wolgensis (Hornem.) Grossh. |

+ |

|||

|

Tanacetum vulgare L. |

+ |

Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. |

+ |

+ |

||

|

Taraxacum officinale Wigg. s.l. |

+ |

+ |

Celastraceae |

|||

|

T. serotinum (Waldst. et Kit.) Poir. |

+ |

+ |

Euonymus verricosa Scop. |

+ |

||

|

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip. |

+ |

Chenopodiaceae |

||||

|

Tragopogon dubius Scop . s.l. |

+ |

Atriplex calotheca (Rafn) Fries |

+ |

|||

|

T. pratensis L. |

+ |

Chenopodium album L. |

+ |

+ |

||

|

Tussilago farfara L. |

+ |

+ |

C. glaucum L. |

+ |

+ |

|

|

Betulaceae |

Kochia prostrata (L.) Schrad. |

+ |

+ |

|||

|

Betula pendula L. |

+ |

+ |

Convallariaceae |

|||

|

Boraginaceae |

Convallaria majalis L. |

+ |

+ |

|||

|

Cynoglossum officinale L. |

+ |

+ |

Convolvulaceae |

|||

|

Convolvulus arvensis L. |

+ |

+ |

||||

|

46 Ильина В.Н. Флора Домашкиных Вершин Продолжение таблицы |

||||||

|

1 \ |

2 \ |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

|

Cyperaceae |

V. tenuifolia Roth. |

+ |

+ |

|||

|

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla |

+ |

Equisetaceae |

||||

|

Carex acuta L. |

+ |

Equisetum pratense Ehrh. |

+ |

+ |

||

|

C. riparia Curt. |

+ |

Euphorbiaceae |

||||

|

C. supina Wahlenb. |

+ |

Euphorbia virgata Waldst. et Kit. |

+ |

+ |

||

|

Scirpus sylvaticus L. |

+ |

E. seguierana Neck. |

+ |

+ |

||

|

Dipsacaceae |

Fagaceae |

|||||

|

Knautia arvensis (L.) Coult |

+ |

Quercus robur L. |

+ |

+ |

||

|

Scabiosa ochroleuca L. |

+ |

+ |

Geraniaceae |

|||

|

Fabaceae |

Geranium pratense L. |

+ |

+ |

|||

|

Amoria montana (L.) Sojak |

+ |

+ |

G. sanguineum L. |

+ |

||

|

A. repens L. |

+ |

Hyacinthaceae |

||||

|

Astragalus cicer L. |

+ |

Ornithogalum fischeranum Krasch. |

+ |

|||

|

A. danicus Retz. |

+ |

Iridaceae |

||||

|

A. dasyanthys Pall. |

+ |

Iris pumila L. |

+ |

|||

|

A. macropus Bunge |

+ |

Juncaceae |

||||

|

A. onobrychis L. |

+ |

+ |

Juncus gerardii Loisel. |

+ |

||

|

A. rupifgarus Pall. |

+ |

+ |

Lamiaceae |

|||

|

A. sulcatus L. |

+ |

Glechoma hederacea L. |

+ |

|||

|

A. testiculatus Pall. |

+ |

+ |

Leonurus villosus Desf. ex Spreng. [ L. quinquelobatus Gilib.] |

+ |

||

|

Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova |

+ |

+ |

Lycopus europaeus L. |

+ |

||

|

Hedysarum grandiflorum Pall. |

+ |

L. exaltatus L. fil. |

+ |

|||

|

Genista tinctoria L. |

+ |

Mentha arvensis L. |

+ |

|||

|

Lathyrus pallescens (Bieb.) C. Koch |

+ |

+ |

Nepeta ucranica L. |

+ |

||

|

L. pisiformis L. |

+ |

Phlomis pungens Willd. |

+ |

|||

|

L. pratensis L. |

+ |

Phlomoides tuberose (L.) Moench |

+ |

+ |

||

|

L. tuberosus L. |

+ |

Salvia nutans L. |

+ |

+ |

||

|

Medicago falcata L. |

+ |

S. pratensis L. |

+ |

|||

|

M. lupulina L. |

+ |

+ |

S. stepposa Shost. |

+ |

+ |

|

|

M. romanica Prod. |

+ |

+ |

S. tesquicola Klok. et Pobed. |

+ |

+ |

|

|

M. sativa L. |

+ |

+ |

Thymus marschallianus Willd. |

+ |

+ |

|

|

Melilotus albus Medik. |

+ |

+ |

Thymus serpyllum L. |

+ |

||

|

M. officinalis L. |

+ |

+ |

Lemnaceae |

|||

|

M. wolgicus Poir. |

+ |

Lemna minor L. |

+ |

|||

|

Trifolium alpestre L. |

+ |

Liliaceae |

||||

|

T. medium L. |

+ |

+ |

Fritillaria ruthenica Wikstr. |

+ |

+ |

|

|

T. pratense L. |

+ |

+ |

Tulipa gesneriana L. |

+ |

||

|

Vicia cracca L. |

+ |

+ |

||||

Продолжение таблицы

|

1 1 |

2 1 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

|

Limoniaceae |

S. lessingiana Trin. et Rupr. |

+ |

+ |

|||

|

Limonium gmelini (Willd.) O. Kuntze |

+ |

S. pennata L. |

+ |

|||

|

Lythraceae |

Polygalaceae |

|||||

|

Lythrum salicaria L. |

+ |

+ |

Polygala sibirica L. |

+ |

||

|

Malvaceae |

P. vulgaris L. |

+ |

||||

|

Lavatera thuringiaca L. |

+ |

Polygonaceae |

||||

|

Oleaceae |

Persicaria maculata (Raf.) A. et D. Love |

+ |

||||

|

Fraxinus lanceolata Borkh |

+ |

Polygonum aviculare L. s.l. |

+ |

|||

|

Onagraceae |

Rumex confertus Willd. |

+ |

+ |

|||

|

Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. |

+ |

Ranunculaceae |

||||

|

Papaveraceae |

Adonis wolgensis Stev. |

+ |

||||

|

Chelidonium majus L. |

+ |

+ |

Anemone sylvestris L. |

+ |

||

|

Plantaginaceae |

Consolida regalis S.F. Gray |

+ |

||||

|

Plantago lanceolata L. |

+ |

Delphinium cuneatum Stev. ex DC. |

+ |

+ |

||

|

P. major L. |

+ |

+ |

D. elatum L. |

+ |

||

|

P. media L. |

+ |

Pulsatilla patens (L.) Mill. |

+ |

|||

|

P. urvillei Opiz |

+ |

+ |

Ranunculus acris L. |

+ |

+ |

|

|

Poaceae |

R. sceleratus L. |

+ |

||||

|

Agropyron desertorum Schult. |

+ |

+ |

Thalictrum minus L. |

+ |

||

|

A. pectinatum (Bieb.) |

+ |

Rhamnaceae |

||||

|

Alopecurus pratensis L. |

+ |

Rhamnus cathartica L. |

+ |

+ |

||

|

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub |

+ |

+ |

Rosaceae |

|||

|

B. riparia (Rehm.) Holub |

+ |

+ |

Agrimonia eupatoria L. |

+ |

+ |

|

|

Calamagrostis epigeios L. |

+ |

+ |

Amygdalus nana L. |

+ |

+ |

|

|

Dactylis glomerata L. |

+ |

Cerasus fruticosa Pall. |

+ |

+ |

||

|

Eremopyrum triticeum (Gaertn.) |

+ |

Crataegus volgensis Pojark. |

+ |

|||

|

Elytrigia repens L. |

+ |

+ |

Geum urbanum L. |

+ |

+ |

|

|

Festuca pratensis Huds. |

+ |

+ |

Filipendula vulgaris Moench |

+ |

||

|

F. rupicola Heuff. |

+ |

Fragaria viridis Duch. |

+ |

+ |

||

|

F. valesiaca Gaudin |

+ |

Padus avium Mill. |

+ |

+ |

||

|

Koeleria glauca (Spreng.) DC. |

+ |

+ |

Potentilla argentea L. |

+ |

+ |

|

|

Phleum pratense L. |

+ |

P. bifurca L. |

+ |

|||

|

Phragmites altissimus (Benth.) Nabille |

+ |

Prunus domestica L. |

+ |

|||

|

P. australis (Cav.) Trin. ex Stend. |

+ |

Rosa majalis Herrm. |

+ |

+ |

||

|

Poa angustifolia L. |

+ |

+ |

Rubus caesius L. |

+ |

+ |

|

|

P. pratensis L. |

+ |

Sanguisorba officinalis L. |

+ |

+ |

||

|

Stipa capillata L. |

+ |

+ |

Spiraea crenata L. |

+ |

+ |

|

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

|

S. hypericifolia L. |

+ |

Verbascum lychnitis L. |

+ |

+ |

||

|

Rubiaceae |

V. phoeniceum L. |

+ |

||||

|

Galium boreale L. |

+ |

+ |

Veronica incana L. |

+ |

||

|

G. ruthenicum Willd. |

+ |

+ |

V. spicata L. |

+ |

+ |

|

|

G. verum L. |

+ |

+ |

V. spuria L. [ V. paniculata L.] |

+ |

||

|

Salicaceae |

V. teucrium L. |

+ |

||||

|

Populus alba L. |

+ |

Typhaceae |

||||

|

P.s nigra L. |

+ |

+ |

Typha latifolia L. |

+ |

||

|

P. tremula L. |

+ |

Ulmaceae |

||||

|

Salix triandra L. |

+ |

Ulmus laevis Pall. |

+ |

|||

|

Sambucaceae |

U. pumila L. |

+ |

||||

|

Sambucus racemosa L. |

+ |

Urticaceae |

||||

|

Santalaceae |

Urtica dioica L. |

+ |

||||

|

Thesium arvense Horvatovszky |

+ |

Violaceae |

||||

|

Scrophulariaceae |

Viola arvensis Murr. |

+ |

||||

|

Linaria vulgaris Mill. |

+ |

+ |

Всего |

155 |

204 |

|

|

Melampyrum arvense L. |

+ |

|||||

Численный видовой состав внутри семейств колеблется. Наиболее многочисленными оказались семейства Asteraceae – 56, Poaceae – 30, Fabaceae – 28, Rosaceae – 16 и ряд других. В сумме 10 ведущих семейств содержат 187 видов, или 74,8%. На долю остальных 38 семейств приходится 25,2% (63 вида).

Флора изучаемого природного комплекса весьма неоднородна и в экобиологическом отношении (Ильина, Ильина, 2011). В спектре гигроморф преобладает мезофитная группа видов (мезофиты + ксеромезофиты + гигромезофиты = 58,4%) над ксерофитной (ксерофиты + мезоксерофиты = 35,6%). Это несколько противоречит общим тенденциям состава флоры степной зоны, но закономерно для объекта, включающего сообщества водоемов. Анализ состава экобиоморф выявил доминирование во флоре трав (86,5%), среди которых корневищные составляют 33,8%, стержнекорневые 24,6%, малолетники насчитывают 16,8%. Во флоре изучаемого объекта установлено 15 фитоценотипов. Наиболее

Список литературы Флора Домашкиных Вешин (Кинельский и Нефтегорский районы Самарской области)

- Григорьевская А.Я. Механизмы сохранения степных экосистем Среднерусской лесостепи / Заповедное дело: Проблемы охраны и экологической реставрации степных экосистем. Материалы конф., посвящ. 15-летию гос. заповедника «Оренбургский». Оренбург: «Газпромпечать», 2004. С. 32-34.

- Григорьевская А.Я., Гамаскова Е.С. Реставрация природного разнообразия среднерусских водораздельных степей / Степи Северной Евразии: Материалы 5 международ. cимпоз. Оренбург, 2009. С. 240-244.

- Зданович Г.Б. Археология средней бронзы Южного Урала в системе охраны природного и культурного наследия / Заповедное дело: Проблемы охраны и экологической реставрации степных экосистем. Материалы конф., посвящ. 15-летию гос. заповедника «Оренбургский». Оренбург, ИПК «Газпромпечать», 2004. С. 46-47.

- Ильина В.Н., Ильина Н.С. Динамика флоры урочища «Домашкины вершины» (Нефтегорский район, Самарская область) / Вопр. степеведения. Оренбург: ИС УрО РАН, 2011. С. 54-57.

- Ильина Н.С. Проблемы рационального использования степных экосистем Самарской области / Краеведч. зап.: Вып. XI. Самара: Изд-во ЗАО «Файн Дизайн», Самар. обл. историко-краевед. музей им. Алабина, 2003. С. 178-181.