Флора древних озёр европейского северо-востока России

Автор: Тетерюк Б.Ю.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 1-1 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Приведены сведения о флоре наиболее древних из числа существующих на Европейском Северо-Востоке России озёр. Проанализированы их систематическая, географическая и экологическая структуры. Отражены её изменения на широтном градиенте.

Флора водоёмов, древние озёра, европейский северо-восток России

Короткий адрес: https://sciup.org/148200585

IDR: 148200585 | УДК: 581.9:574.52

Текст научной статьи Флора древних озёр европейского северо-востока России

Растительный покров водоёмов - обязательный компонент ландшафта, в полной мере отражающий специфику природных условий территории. В ряде гидроботанических работ, опубликованных в последнее время в России и за рубежом, показана чётко выраженная связь состава и структуры растительного покрова водоёмов со всем комплексом экологических и природно-климатических условий прилегающей территории [5, 6, 17, 21, 23, 27, 29-31, 33, 41, 42-43].

Европейский Северо-Восток России в силу особенностей своего климата и геологической истории богат различного рода водными объектами [1, 2]. Особое внимание привлекают озёра, являющиеся реликтами древних водоёмов, образовавшихся после отступания среднеплестоценового ледника [18, 40, 44].

Выявление и анализ закономерностей состава и структуры флоры водоёмов Европейского Северо-Востока России, обусловленных различиями ландшафтных и природно-климатических условий на широтном градиенте, является важным условием познания механизмов устойчивости природных гидроэкосистем Севера.

Цель настоящей статьи - охарактеризовать структуру флоры озёр, имеющих продолжительную историю существования и выявить её изменения на широтном градиенте.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЁР

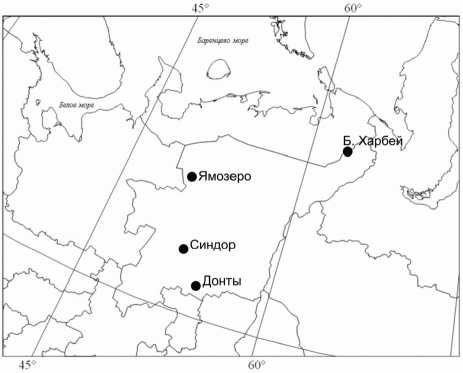

Обследованные озёра расположены в широтном направлении в разных природно-климатических зонах/подзонах (рис.).

Озеро Большой Харбей (67°33' с.ш., 62°53' в.д.) расположено восточной части Большеземельской тундры. Площадь акватории – 19,5 км2, преобладающие глубины 1,0-1.5 м, максимальная 17,2 м.

Согласно ботанико-географическому районированию европейской части России [25], озеро располагается в Европейско-Западносибирской тундровой провинции в пределах Циркумполярной тундровой области. В соответствии с региональным

геоботаническим районированием [39], оно лежит в тундровой зоне, подзоне кустарниковой тундры.

Озеро Ямозеро (65°01' с.ш., 50°15' в.д.) расположено в пониженной части Тиманского кряжа между Четласским и Чайцинским камнями. Форма озера почти правильной округлой формы, площадь акватории – 31 км2, преобладающие глубины - 1,0 - 1,2 м, максимальная 2,5 м.

Рис. 1. Карта-схема расположения озёр

Согласно ботанико-географическому районированию европейской части России [25], озеро располагается в Северо-Европейской таёжной провинции в пределах Евразиатской таёжной области. В соответствии с региональным геоботаническим районированием [39], оно лежит в подзоне северной тайги.

Озеро Синдор находится на водоразделе бассейнов рек Вымь и Вишера, впадающих в Вычегду (62°44' с.ш., 51°55' в.д.). Озеро вытянуто с юго-запада на северо-восток. Длина озера - 12 км, ширина - 2-4 км, преобладающие глубины 1,0-1,5, максимальная - 2,5 м, площадь - 28,4 км2 [2].

Как и Ямозеро озёра Синдор и Донты располагаются в Северо-Европейской таёжной провинции в пределах Евразиатской таёжной области. В соответствии с региональным геоботаническим районированием [39], Синдор лежит в подзоне средней тайги.

Озеро Донты лежит у северо-западной окраины обширного расширения долины р. Вычегды (61°36' с.ш., 54°01' в.д.). В настоящее время Донты имеет удлиненную форму и ориентировано в долготном направлении. Его общая длина - около 18 км, преобладающие глубины – 1,2-1,5 м, максимальные – 2.0 м, площадь акватории - 4,6 км2.

В соответствии с региональным геоботаническим районированием [39], Донты лежит в подзоне средней тайги.

При сравнительно общих условиях происхождения, однотипности имеющихся в каждом из озёр экотопов, сходных гидрохимических показателях озёрных вод (минерализация, соотношение главных ионов и др.), наблюдаются значительные различия в климатических условиях районов их расположения [2]. Различия природно-климатических условий нашли своё проявление в составе и структуре флоры каждого из озёр.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Изучение флоры озёр выполнено в период с 1999 по 2010 г. согласно методическим разработкам для гидроботанических исследований [14, 38]. Основу флористического списка озёр составили видовые списки геоботанических описаний и флористические сборы вне площадок описаний. Дополнительно к анализу привлечены материалы Гербария Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO) по данным озёрам.

Видовой состав документирован гербарными сборами, хранящимися в Гербарии SYKO и Гербарии лаборатории высших водных растений Института биологии внутренних вод РАН (IBIW). Всего собрано более 800 гербарных листов.

Одновременно с выявлением разнообразия флоры сосудистых растений выполняли сборы мохообразных. Всего собрано около 100 многовидовых пакетов мохообразных, которые хранятся в Гербарии Института биологии Коми НЦ УрО РАН (SYKO).

Латинские названия таксонов сосудистых растений приведены по сводке С.К. Черепанова [35].

Принятая в работе система географических групп основана на факте преимущественного распространения вида в пределах долготных секторов и широтных зон Северного полушария.

Экологические группы растений выделены на основе стандартных экологических шкал [24]: экогруппы по фактору увлажнения называем гидро-экологическими, а по фактору богатства-засоления почв (грунтов) – трофоэкологическими. Названия гидроэкогрупп и критерии их выделения даны по Л.Г. Раменскому с соавт. [24] и В.Г. Папченкову [21]. Названия трофоэкогрупп - по Л.Г. Раменскому с соавт. [24], Ю.В. Титову [32] и Г.С. Тарану с соавт. [28].

Сборы мохообразных выполнены автором, определение - д.б.н. Г.В. Железновой Данные о печеночниках приведены по работе к.б.н. М.В. Дулина [8] и по определениям Г.В. Железновой из сборов автора.

Латинские названия мхов приведены согласно сводке М.С. Игнатова, О.М. Афониной и Е.А. Иг- натовой [13], печеночников – по Н.А. Константиновой с соавторами [16].

Выделение географических элементов листостебельных мхов дано по системе А.С. Лазаренко [19] и Р.Н. Шлякова [36], печеночников - по Н.А. Константиновой [15].

Экологические группы мохообразных выделены с использованием работ Г.В. Железновой [9].

Принятые в аннотированном списке сокращения: Названия озёр : Д – Донты, С – Синдор, Я – Ямозеро, БХ – Большой Харбей. Гидроэкогруппы : Г – гидрофиты, ГЛ – гелофиты, ГГЛ – гигрогелофиты, ГГ – гигрофиты, ГМ – гигромезофиты, М – мезофиты. Трофоэкогруппы : ЭТ – эвтрофы, МЭТ – мезоэвтрофы, МТ – мезотрофы, МОТ – мезоолиго-трофы, ОТ – олиготрофы. Географические группы (широтные элементы): внетроп. – внетропическая, с. ум. – северная умеренная, ум. – умеренная, ю. ум. – южная умеренная, плюр. – плюризональная. Географические группы (долготные элементы): мульт. – мультирегиональная, голаркт. – голарктическая, в.евр.-аз.-с.ам. - восточноевропейско-азиатско-североамериканская, с.ам.-евр.-з.аз. - североамериканско-европейско-западноазиатская, евраз. – евразиатская, евр.-з.аз. - европейско-западноазиатская, в.евр.-аз. - восточноевропейско-азиатская.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

«Флора водоёмов (водотоков)» понимается как совокупность видов водных и береговых растений, закономерно встречающихся в водоёме (водотоке) [22]. Ядро флоры составляют виды, входящие в экологические группы гидро-, гело- и гигрогелофиты [21].

Сосудистые растения. Далее приводится аннотированный список сосудистых растений флоры озёр.

Сем. Alismataceae : Alisma plantago-aquatica L. - Д , С , ГЛ, ЭТ, Евраз., ум.; Sagittaria sagittifolia L. - Д , ГЛ, ЭТ, Ев.-з.аз., ум.; Sagittaria natans Pall. - Я , ГЛ, МЭТ, В.ев.-аз., ум.

Сем. Apiaceae: Cicuta virosa L. – Д , С , Я , ГГЛ, МЭТ, Евраз., с.ум.; Thyselium palustre (L.) Rafin. - Д , С , ГГ, МТ, Ев.-з.аз., ум.; Sium latifolium L. - С , ГГЛ, МЭТ, Ев.-з.аз., ум.; Angelica archangelica L. - БХ , ГМ, МТ, Ев.-з.аз., ум.

Сем. Araceae : Calla palustris L. - Д , С , ГГЛ, МТ, Голаркт., ум.

Сем. Betulaceae : Betula nana L. - Д , С , Я , БХ , ГМ, ОТ, Ев.-з.аз., с.ум.; Betula pubescens Ehrh. – Д , С , Я , ГМ, МОТ, Ев.-з.аз., с.ум.

Сем. Boraginaceae : Myosotis palustris (L.) L. - Д , С , Я , БХ, ГГ, МЭТ, С.ам.-ев.-з.аз., с.ум.

Сем. Brassicaceae : Cardamine pratensis L. - БХ , ГГ, МЭТ, Голаркт., с.ум.; Rorippa amphibia (L.) Bess. - Д, С , ГГЛ, МЭТ, Ев.-з.аз., ум.; Rorippa pal-ustris (L.) Bess. - Д , Я , ГГ, МЭТ, Голаркт., плюр.

Сем. Callitrichaceae : Callitriche hermaphroditica L. - Д , ГГЛ, МЭТ, Голаркт., внетр.; Callitriche pal-ustris L. – Д , БХ , ГГЛ, МЭТ, Мульт., внетр.

Сем. Caryophyllaceae : Stellaria palustris Retz. - Д , С , Я , БХ , ГГ, МЭТ, Евраз., с.ум.

Сем. Ceratophyllaceae : Ceratophyllum demersum L. - Д , С , ГД, МЭТ, Голаркт., ум.

Сем. Cyperaceae : Carex acuta L. - Д , С , Я , ГГЛ, МЭТ, Ев.-з.аз., с.ум.; Carex aquatilis Wahlenb. - Д , С , Я , БХ , ГГЛ, МТ, Евраз., с.ум.; Carex cespitosa L. - Д , Г, МЭТ, Евраз., с.ум.; Carex cinerea Poll. - Д , С , Я , ГГ, МТ, Голаркт., с.ум.; Carex elongata L. - Д , С , Я , ГГ, МТ, Ев.-з.аз., ум.; Carex lasiocarpa Ehrh - Д , ГГ, МОТ, Голаркт., ум.; Carex juncella (Fries) Th.Fries - БХ , ГГ, МТ, Ев.-з.аз., ум.; Carex paupercula Michx. - Д , ГГ, МОТ, Голаркт., с.ум.; Carex rostrata Stokes - Д , С , Я , ГГЛ, МТ,Голаркт., с.ум.; Carex vesicaria L. - Д , С , ГГЛ, МЭТ, Евраз., с.ум.; Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. - С , Я , БХ , ГГЛ, МЭТ, Голаркт., внетр.; Eleocharis pal-ustris (L.) Roem. et Schult. - С , Я , ГГЛ, ЭТ, Го-ларкт., внетр.; Eriophorum polystachion L. - Я , ГГ, МТ, Голаркт., внетр.; Eriophorum gracile Koch - Д , ГГ, МТ, Голаркт., внетр.; Scirpus lacustris L. - Д, С , ГЛ, МЭТ, Ев.-з.аз., ум.

Сем. Equisetaceae : Equisetum arvense L. - БХ , ГМ, МЭТ, Голаркт., внетр.; Equisetum fluviatile L. - Д, С, Я, БХ , ГЛ, МЭТ, Голаркт., внетр.; Equisetum pratense Ehrh. - Я , ГГ, МТ, Голаркт., внетр.

Сем. Fabaceae : Lathyrus palustris L. - Д , ГГ, МЭТ, Евраз., ум.; Vicia sepium L. - Д , М, МЭТ, Евраз., с.ум.

Сем. Haloragaceae : Myriophyllum sibiricum Kom. - Д , Я , БХ , ГД, ЭТ, В.ев.-аз.-сам., с.ум.; Myriophyl-lum verticillatum L. - Д , ГД, ЭТ, Голаркт., ю.ум.

Сем. Hippuridaceae : Hippuris vulgaris L. - Д , С , Я , БХ , ГГЛ, МЭТ, Мульт., плюр.

Сем. Hydrocharitaceae : Hydrocharis morsus-ranae L. - Д , ГД, МЭТ, Ев.-з.аз., ум.

Сем. Isoetaceae : Isoetes setacea Durieu - С , Я , ГД, МОТ, С.ам.-ев.-з.аз., ум.

Сем. Juncaceae : Juncus bufonius L. - Д , ГГ, МЭТ, Голаркт., внетр.; Juncus articulatus L. - С , ГГ, МЭТ, Голаркт., ум.; Juncus filiformis L. - Д , С , ГГ, МЭТ, Голаркт., с.ум.; Juncus nodulosus Wahlenb. - С , ГГ, МЭТ, Голаркт., ум.

Сем. Lamiaceae : Mentha arvensis L. - Д , С , ГГ, МЭТ, Голаркт., с.ум.; Scutellaria galericulata L. - Д , С , Я , ГГ, МЭТ, Голаркт., ум.

Сем. Lemnaceae : Lemna minor L. - Д , С , Я , ГД, МЭТ, Мульт., плюр.; Lemna trisulca L. - Д, БХ , ГД, ЭТ, Мульт., плюр.; Spirodela polyrhiza (L.) Schleid - Д , ГД, МЭТ, Мульт., плюр.

Сем. Lentibulariaceae : Utricularia intermedia Hayne - Д , С , ГД, МТ, В.ев.-аз.-с.ам., с.ум.; Utricu-laria vulgaris L. - Д , С , ГД, МТ, Голаркт., внетр.

Сем. Lythraceae : Lythrum salicaria L. - Д , С , ГГЛ, МЭТ, Евраз., плюр.

Сем. Menyanthaceae : Menyanthes trifoliata L. - Д , С , Я , ГГЛ, МТ, Голаркт., внетр.

Сем. Nymphaeaceae : Nuphar lutea (L.) Smith - Д , С , Я , ГД, МЭТ, Ев.-з.аз., ум.; Nuphar pumila (Timm) DC - Д , С , Я , ГД, МЭТ, Евраз., ум.; Nuphar × spenneriana Gaudin - С , ГД, МЭТ, Ев.-з.аз., ум.; Nymphaea candida Presl - Д , С , ГД, ЭТ, Ев.-з.аз., ум.; Nymphaea tetragona Georgi - Д , ГД, ЭТ, В.ев.-аз.-с.ам., ум.

Сем. Onagraceae : Chamaenerion angustifolium (L.) Scop - Я , М, МТ, Голаркт., внетр.; Epilobium palustre L. – Д , С , Я , БХ , ГГ, МЭТ, Голаркт., внетр.

Сем. Poaceae : Agrostis stolonifera L. - Д , ГГЛ, МЭТ, В.ев.-аз.-с.ам., ум.; Arctophila fulva (Trin.) Anderss. - БХ, ГЛ, МТ, Голаркт., внетр.; Calama-grostis canescens (Web.) Roth - Д , ГГ, МТ, Ев.-з.аз., ум.; Calamagrostis lapponica (Wahl.) Hartm. - БХ , ГГ, МТ, Голаркт., внетр.; Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn. - Д , ГГ, МТ, Голаркт., с.ум.; Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. - Д , С , Я , БХ , ГГ,МЭТ, В.ев.-аз., с.ум.; Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. - Д , М, МЭТ, Голаркт., внетр.; Phalaroides arundinacea (L.) Rausch. - Д , С , Я , ГГ, ЭТ, Голаркт., внетр.; Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. - Д , С , ГЛ, ЭТ, Мульт., плюр.; Poa palustris L. - Д , БХ , ГГ, МЭТ, Голаркт., внетр.; Scolochloa festucacea (Willd.) Link. - Д , С , ГЛ, ЭТ, В.ев.-аз.-с.ам., ю.ум.;

Сем. Polygonaceae : Bistorta major S.F.Gray - Я , ГГ, МТ, Евраз., ум.; Bistorta vivipara (L.) S.F.Gray - БХ , ГГ, МТ, Голаркт., внетр.; Persicaria amphibia (L.) S.F.Gray - Д , С , Я , ГД, МЭТ, Голаркт., ум.; Persicaria minor (Huds.) Opiz - Д , ГГ, МЭТ, Евраз., ум.; Rumex aquaticus L. - Д , Я , БХ , ГГЛ, МЭТ, Евраз., ум.

Сем. Potamogetonaceae : Potamogeton alpinus Balb. - Д , С , Я , БХ , ГД, МЭТ, Голаркт., с.ум.; Po-tamogeton berchtoldii Fieb. - С , Я , ГД, МЭТ, Го-ларкт., с.ум.; Potamogeton compressus L. - Д , С , Я , ГД, МТ, Голаркт., ум.; Potamogeton friesii Rupr. - Я , ГД, МЭТ, Голаркт., с.ум.; Potamogeton gramineus L. - С , БХ , ГД, МЭТ, Голаркт., внетр.; Potamogeton natans L. - Д , С , ГД, МЭТ, Голаркт., внетр; Pota-mogeton obtusifolius Mert. et Koch - Д , С , Я , ГД, МЭТ, Голаркт., ум.; Potamogeton perfoliatus L. - Д , С , Я , БХ , ГД, МЭТ, Голаркт., плюр.; Potamogeton praelongus Wulf. - Д , Я , ГД, МЭТ, Голаркт., с.ум.; Potamogeton subretusus Hargstr. - БХ , ГД, МТ, В.ев.-аз.-с.ам., внетр.

Сем. Primulaceae : Lysimachia vulgaris L. - С , ГГ, МЭТ, Ев.-з.аз., ум.; Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. - Д , С , Я , ГГЛ, МТ, Голаркт., с.ум.

Сем. Ranunculaceae : Batrachium eradicatum (Laest.) Fries - БХ , ГД, МЭТ, Голаркт., внетр.; Caltha palustris L. - Д , С , Я , БХ , ГГЛ, МЭТ, Го-ларкт.,с.ум.; Ranunculus lingua L. - Д , С , ГГЛ, МЭТ, Ев.-з.аз.,ум.; Ranunculus hyperboreus Rottb. - БХ , ГГ, МЭТ, Голаркт., внетр.; Ranunculus repens

L. - Д , БХ , ГГ, ЭТ, Евраз.,внетр.; Ranunculus reptans L. - Д , С , Я , БХ , ГГ, МЭТ, В.ев.-аз.-с.ам., с.ум.; Thalictrum flavum L . - Д , С , ГМ, МЭТ, Ев.-з.аз., ум.; Thalictrum simplex L. - Д , С , М, МЭТ, Евраз., ум.

Сем. Rhamnaceae : Frangula alnus Mill. - Д , ГГ, МТ, Ев.-з.аз., ум.

Сем. Rosaceae : Comarum palustre L. - Д , С , Я , БХ , ГГЛ, МТ, Голаркт., с.ум.; Filipendula ulmaria (L.) Maxim. - Д , Я , ГГ, МЭТ, Ев.-з.аз., с.ум.; Rubus arcticus L. - Я , ГМ, МТ, В.ев.-аз.-с.ам., с.ум.

Сем. Rubiaceae : Galium boreale L. - Я , М, МЭТ, Евраз., внетр.; Galium palustre L. - Д, С , Я , БХ , ГГ, МЭТ, С.ам.-ев.-з.аз., ум.; Galium trifidum L. - Д , С , Я , ГГ, МТ, В.ев.-аз.-с.ам., ум.; Galium uliginosum L. - Я , БХ , ГГ, МЭТ, Ев.-з.аз., с.ум.

Сем. Salicaceae : Salix acutifolia Willd . - Д , ГМ, МТ, Ев.-з.аз., ум.; Salix cinerea L . - Д , ГГ, МТ, Ев.-з.аз., ум.; Salix dasyclados Wimm. - Д , Я , ГГ, МТ, Ев.-з.аз., с.ум.; Salix lapponum L. - Д , С , Я , ГГ, МТ, Ев.-з.аз., с.ум.; Salix phylicifolia L. - Д , С , Я , БХ , ГГ, МТ, Евр., с.ум.; Salix viminalis L. - Д , ГГ, МТ, Евр., ум.; Salix lanata L. - БХ , ГГ, МТ, Ев.-з.аз., внетр.

Сем. Saxifragaceae : Chrysosplenium alternifolium L. - БХ , ГГ, МТ, Ев.-з.аз., ум.

Сем. Scrophulariaceae : Veronica longifolia L. - Д , С , БХ , ГМ, МЭТ, Голаркт., внетр.

Сем. Sparganiaceae : Sparganium emersum Rehm. - Д , С , Я , ГЛ, МЭТ, Голаркт., с.ум.; Sparganium angustifolium Michx . - Д , Я , ГЛ, МЭТ, Голаркт., с.ум.; Sparganium hyperboreum Laest. - БХ , ГЛ, Го-ларкт., внетр.

Сем. Urticaceae : Urtica dioica L. - Я , М, МЭТ, Ев.-з.аз., с.ум.

Сем. Violaceae : Viola epipsila Ledeb. - БХ , ГМ, МТ, Ев.-з.аз., ум.

Систематическая структура. Список сосудистых растений, обнаруженных в обследованных озёрах, включает 125 видов сосудистых растений из 70 родов и 39 семейств, что составляет около 8.7% от флоры региона [34]. Цветковых растений во флоре озёр - 121 вид, или 96.8%. Сосудистых споровых - четыре вида (Equisetum arvense, E. fluviatile, E. pratense и Isoëtes setacea). Системати- ческое разнообразие флоры каждого из озёр отражено в таблице 1.

Видовое разнообразие озёрных флор закономерно увеличивается при продвижении с севера на юг (табл. 1), при этом доля видов в первых трёх семействах (по числу видовых таксонов) остаётся почти неизменной (табл. 1). Это связано с тем, что изученные нами водоёмы имеют длительную историю существования и их флоры аккумулировали в своём составе максимально возможное, для своего ботанико-географического района, число водных и прибрежно-водных видов.

Таблица 1 . Показатели систематического разнообразия древних озёр Европейского Северо-Востока России

|

Показатель |

Бол. Хар-бей |

Ямо-зеро |

Син-дор |

Донты |

|

Число видов |

40 |

57 |

64 |

88 |

|

Число родов |

30 |

37 |

42 |

52 |

|

Число семейств |

23 |

27 |

30 |

34 |

|

Число видов в 3 первых семействах, % |

32.5 |

33.3 |

32.8 |

29.5 |

|

Число семейств с одним видом, % |

60.9 |

48.1 |

56.7 |

41.2 |

|

Число родов с одним видом, % |

76.7 |

75.7 |

73.8 |

67.3 |

|

Родовой коэффициент, % |

75.0 |

64.9 |

65.6 |

60.2 |

|

Число многовидовых семейств, % |

40.0 |

49.1 |

54.7 |

54.5 |

Главные позиции в семейственном спектре озёрных флор занимают Cyperaceae , Potamogetonaceae , Poaceae , Salicaceae и Ranunculaceae (табл. 2).

Число многовидовых семейств (содержащих 3 и более видов) во флорах озёр отражает широтную зависимость (табл. 2). По мере продвижения из среднетаёжной подзоны (озёра Донты, Синдор) в северотаёжную (оз. Ямозеро) и далее в тундровую (оз. Б.Харбей) во флорах снижается число многовидовых семейств. Одновременно снижается и число гидроспециализированных семейств (представленных в регионе только водными видами) из числа многовидовых .

Таблица 2 . Структура ведущих по числу видов семейств во флорах озёр*

|

Бол. Харбей |

Число видов |

Ямозеро |

Число видов |

Синдор |

Число видов |

Донты |

Число видов |

|

Ranunculaceae |

5 |

Cyperaceae |

8 |

Cyperaceae |

9 |

Cyperaceae |

11 |

|

Potamogetonaceae |

4 |

Роtamogetonaceae |

7 |

Potamogetonaceae |

7 |

Poaceae |

9 |

|

Poaceae |

4 |

Rubiaceae |

4 |

Ranunculaceae |

5 |

Potamogetonaceae |

6 |

|

Cyperaceae |

3 |

Polygonaceae |

3 |

Nymphaeaceae |

4 |

Ranunculaceae |

6 |

|

Salicaceae |

3 |

Poaceae |

4 |

Salicaceae |

6 |

||

|

Rosaceae |

3 |

Apiaceae |

3 |

Nymphaeaceae |

4 |

||

|

Juncaceae |

3 |

Lemnaceae |

3 |

||||

|

Polygonaceae |

3 |

||||||

|

Всего: |

16 |

28 |

35 |

48 |

Примечание: * В список включены семейства, содержащие три и более вида.

На особое положение флоры одного из озёр (оз. Донты) ещё в 1969 году указывала О.С. Зверева [12], которая отмечала, что «…в нём [оз. Донты] сосредоточено до 70% водных растений, зарегистрированных в бассейне [р. Вычегда]».

Около 2/3 семейств озёрных флор представлены 1-2 видами, при этом они объединяют только третью часть их видового состава. Во флоре каждого из озёр величина доли семейств с одним видом (табл. 1) снижается по мере продвижения на север.

Озёра, имеющие продолжительную историю существования со временем становятся монотоп-ными (т.е. в них уменьшается разнообразие экото- пов). Как следствие этого процесса - снижается число видов в ведущих родах. Родовой коэффициент флоры, являющийся отражением разнообразия её экологических условий [20, 26], для каждого из изученных озёр имеет высокие значения (табл. 1), что обусловлено относительно низким разнообразием экологических условий озёр.

Экологическая структура . Любая естественная флора представляет собой гетерогенную систему, объединяющую в своём составе различные по экологическим требованиям виды. Во флоре обследованных озёр выделено шесть гидроэкогрупп (табл. 3.) и пять трофоэкогрупп (табл. 4.).

Таблица 3 . Гидроэкологический состав флоры озёр

|

Гидроэкогруппы |

Бол. Харбей |

Ямозеро |

Синдор |

Донты |

||||

|

Число видов |

Доля, % |

Число видов |

Доля, % |

Число видов |

Доля, % |

Число видов |

Доля, % |

|

|

Гидрофиты |

7 |

17.5 |

13 |

22.8 |

17 |

26. 6 |

20 |

22.7 |

|

Гелофиты |

3 |

7.5 |

4 |

7.0 |

6 |

9.4 |

8 |

9.1 |

|

Гигрогелофиты |

8 |

20.0 |

12 |

21.1 |

17 |

26.6 |

18 |

20.5 |

|

Гигрофиты |

17 |

42.5 |

21 |

36.8 |

19 |

29.7 |

33 |

37.5 |

|

Гигромезофиты |

5 |

12.5 |

3 |

5.3 |

4 |

6.3 |

5 |

5.7 |

|

Мезофиты |

- |

- |

4 |

7.0 |

1 |

1. 6 |

4 |

4.6 |

|

Всего: |

40 |

100 |

57 |

100 |

64 |

100 |

88 |

100 |

|

Ядро флоры |

16 |

40.0 |

29 |

50.9 |

40 |

62.5 |

46 |

52.3 |

Таблица 4 .Трофоэкологический состав флоры озёр

|

Трофо-эко-группы |

Бол. Харбей |

Ямозеро |

Синдор |

Донты |

||||

|

Число видов |

Доля, % |

Число видов |

Доля, % |

Число видов |

Доля, % |

Число видов |

Доля, % |

|

|

ЭТ |

3 (2) |

7.5 (12.5) |

3 (2) |

5.3 (6.9) |

6 (4) |

9.5 (10.2) |

11 (9) |

12.5 (19.6) |

|

МЭТ |

23 (10) |

57.5 (62.5) |

33 (20) |

57.9 (68.9) |

40 (25) |

62.5 (64.1) |

50 (28) |

56.8 (60.8) |

|

МТ |

13 (4) |

32.5 (25.0) |

18 (6) |

31.6 (10.3) |

15 (9) |

23.4 (23.1) |

23 (9) |

26.1 (19.6) |

|

МОТ |

- |

- |

2 (1) |

3.5 (3.4) |

2 (1) |

3.1 (2.6) |

3 (0) |

3.4 (0) |

|

ОТ |

1 (0) |

2.5 (0) |

1 (0) |

1.8 (0) |

1 (0) |

1.6 (0) |

1 (0) |

1.1 (0) |

|

Всего: |

40 (16) |

100 (100) |

57 ( 29) |

100 (100) |

64 (39) |

100 (100) |

88 (46) |

100 (100) |

Примечание. Здесь и далее в скобках приведены значения ядра флоры.

Таблица 5 . Участие широтных групп видов во флоре озёр

|

Широтная группа |

Бол. Харбей |

Ямозеро |

Синдор |

Донты |

||||

|

Число видов |

Доля, % |

Число видов |

Доля, % |

Число видов |

Доля, % |

Число видов |

Доля, % |

|

|

Внетроп. |

18 (7) |

45.0 (43.8) |

10 (3) |

17.5 (10.0) |

10 (7) |

15.6 (17.5) |

14 (6) |

15.9 (13.0) |

|

С. умерен. |

13 (5) |

32.5 (31.3) |

29 (14) |

50.9 (46.7) |

23 (12) |

35.9 (30.0) |

31 (14) |

35.2 (30.4) |

|

Умерен. |

6 (1) |

15.0 (6.3) |

14 (9) |

24.6 (30.0) |

25 (15) |

39.1 (37.5) |

33 (17) |

37.5 (37.0) |

|

Ю. умерен. |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

0 (0) |

1 (1) |

1.6 (2.5) |

2 (2) |

2.3 (4.3) |

|

Плюриз. |

3 (3) |

7.5 (18.8) |

4 (3) |

7.0 (10.0) |

5 (5) |

7.8 (12.5) |

8 (7) |

9.1(14.9) |

|

Всего: |

40 (16) |

100 (100) |

57(29) |

100 (100) |

64 (40) |

100 (100) |

88 (46) |

100 (100) |

Ядро флоры каждого из озёр объединяет от 40.0 до 62.5% их видового состава (табл. 3). Среди гидроэкогрупп преобладают гигрофиты (29.7-42.5%) и гидрофиты (17.5-22.8%).

В экологическом спектре флоры озёр четко проявляется ее приуроченность к евтрофным местообитаниям. Больше двух третей видов флоры каждого из озёр (от 63.2 до 72.0%) входят в состав ев-трофной свиты (мезоэвтрофы и евтрофы). В ядре флоры доля евтрофной свиты составляет от 74.3 до 80.4%.

Таким образом экологическая структура флоры озёр является эвтрофной гидро-гигрофитной. Ши- ротной зависимости в экологической структуре озёрных флор не выявлено.

Географическая структура флоры озёр в полной мере отражает и их зональное положение, и специфику самой флоры как эколого-ценотического элемента флоры озёрных ландшафтов региона.

Географическая структура флоры каждого из озёр при сохранении региональных черт обладает специфическими особенностями, выраженными в увеличении в её составе доли широкоареальных видов: внетропической и плюризональной широтных групп и голарктической долготной группы.

Различия в географическом положении озёр отражаются на географической структуре их флор. На широтном градиенте в направлении с севера на юг во флорах озёр уменьшается доля видов внетро-пической и северной умеренной широтной групп с голарктическим долготным распространением. Становится заметнее роль видов северной умеренной широтной группы с евразиатским долготным распространением. В ядре флоры все отмеченные закономерности проявляются значительно ярче (табл. 5 и 6).

Мохообразные. В выявленном составе бриоф-лоры озёр насчитывается 60 видов, относящихся к двум классам ( Bryopsida и Hepaticae ). Далее приводится аннотированный список мохообразных флоры озёр.

Принятые сокращения. Экология: гд - гидрофиты, гг - гигрофиты, гм - гигромезофиты, м - мезофиты. Широтная группа; б - бореальные, г - горные, га - гипоарктические. Долготная группа: ц – циркумполярные, бп – биполярные, к – космополиты.

Список литературы Флора древних озёр европейского северо-востока России

- Алисов Б. П. Климат СССР. М.: Изд-во МГУ, 1969. 128 с.

- Атлас по климату и гидрологии Республики Коми. М.: Дрофа; ДиК, 1997. 116 с.

- Бардунов Л.В. Флора листостебельных мхов Алтая и Саян. Новосибирск: Наука, 1974. 168 с.

- Белкина О.А. Флора листостебельных мхов Лавозерских гор: Автореф. дисс. канд. биол. наук. М., 1988. 18 с.

- Бобров А.А. Флора водотоков Верхнего Поволжья//Бот. журн. 1999. Т. 84. № 1. С. 93-104.

- Бобров А.А. Растительные сообщества речных перекатов и стремнин Верхнего Поволжья//Бюлл. МОИП. Отд. биол. 2001. Т. 106. Вып.1. С.18-28.

- Гудошников С.В. Флора листостебельных мхов черневого подпояса южных гор Сибири и прблема происхождения черневой тайги. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та, 1986. 192 с.

- Дулин М.В. Печеночники среднетаёжной подзоны Европейского Северо-Востока России. Екатеринбург: Наука, 2007. 196 с.

- Железнова Г.В. Флора листостебельных мхов европейского Северо-Востока. СПб.: Наука, 1994. 194 с.

- Железнова Г.В. Флора листостебельных мхов европейского Северо-Востока: Автореф. дисс. докт. биол. наук. Сыктывкар, 2000. 47 с.

- Зверева О.С. Древнее озеро Донты в долине Вычегды//Изв. Коми фил. ВГО. 1965. Вып. 10. С.80-92.

- Зверева О.С. Особенности биологии главных рек Коми АССР. Л.: Наука, 1969. 279 с.

- Игнатов М.С., Афонина О.М., Игнатова Е.А. Список мхов Восточной Европы и Северной Азии//Arctoa. 2006. Т. 15. С. 1-130.

- Катанская В.М. Высшая водная растительность континентальных водоёмов СССР. Методы изучения. Л.: Наука, 1981. 187 с.

- Константинова Н.А. Анализ ареалов печеночников севера Голарктики//Arctoa, 2000. № 9. С. 29-94.

- Константинова Н.А., Потемкин А.Д., Шляков Р.Н. Список печеночников и антецеротовых территории бывшего СССР//Arctoa, 1992. № 1. С. 87-127.

- Кузьмичёв А.И. Гигрофильная флора юго-запада Русской Равнины и её генезис. СПб: Гидрометеоиздат, 1992. 216 с.

- Лавров А.С., Потапенко Л.М. Неоплейстоцен северо-востока Русской равнины. М.: Аэрогеология, 2005. 222 с.

- Лазаренко А.С. Основнi заходи классифiкацii ареалiв листяних мохiв Радянського Далекого Сходу//Укр. бот. журн., 1956. Т. 13. № 1. С. 31-40.

- Мартыненко В.А. Сравнительная характеристика бореальных флор Северо-Востока европейской части СССР: Автореф. дис. канд. биол. наук. Л, 1974. 18 с.

- Папченков В.Г. Растительный покров водоемов и водотоков Среднего Поволжья. Ярославль: ЦМП МУБиНТ, 2001. 200 с.

- Папченков В.Г., Щербаков А.В., Лапиров А.Г. Рекомендуемые для использования общие понятия гидроботаники//Мат. VI Всеросс. школы-конференции по водным макрофитам «Гидроботаника 2005». Рыбинск, 2006. С. 377-378.

- Папченков В.Г., Борисова М.А., Сатина С.Ю., Ремизов И.Е., Папёнова Н.П. Макрофиты//Состояние экосистемы озера Неро в начале XXI века/Отв. ред. В.И. Лазарева. М.: Наука, 2008. С. 97-116.

- Раменский Л.Г., Цаценкин И.А., Чижиков О.Н., Антипин А.Н. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову. М.: Сельхозгиз, 1956. 472 с.

- Растительность европейской части СССР. Л.: Наука, 1980. 429 с.

- Ребристая О.В. Флора востока Большеземельской тундры. Л.: Наука, 1977. 334 с.

- Свириденко Б.Ф. Флора и растительность водоёмов Северного Казахстана. Омск: Изд-во ОГПУ, 2000. 196 с.

- Таран Г.С., Седельникова Н.В., Писаренко О.Ю., Голомолзин В.В. Флора и растительность Елизаровского государственного заказника: (Нижняя Обь). Новосибирск: Наука, 2004. 212 с.

- Тетерюк Б.Ю. Флористическое и ценотическое разнообразие сообществ околоводной растительности Атаманских озер (Приполярный Урал)//Развитие сравнительной флористики в России: вклад школы А.И.Толмачева: Материалы VI рабочего совещания по сравнительной флористике. Сыктывкар, 2004. С. 122-128.

- Тетерюк Б.Ю. Растительность водоёмов бассейна верхнего течения р. Вычегда//Биоразнообразие, охрана и рациональное использование растительных ресурсов Севера: Мат.-лы XI Перфильевских научных чтений. Ч. 1. Архангельск, 2007. С. 275 -278.

- Тетерюк Б.Ю. Водная и прибрежно-водная растительность озера Донты (Республика Коми)//Растительность России. СПб, 2008. № 12. -С. 53-73.

- Титов Ю.В. Некоторые предложения к усовершенствованию экологической терминологии//Экология. № 4. 1975. С. 13-19.

- Флора и фауна водоёмов Европейского Севера. (На примере озёр Большеземельской тундры). Л.: Наука, 1978. 192 с.

- Флора Северо-Востока Европейской части СССР. Л., 1974. Т. I, 275 с

- Флора Северо-Востока Европейской части СССР. Л., 1976. Т. II, 315 с

- Флора Северо-Востока Европейской части СССР. Л., 1976. Т. III, 293 с

- Флора Северо-Востока Европейской части СССР. Л., 1977. Т. IV, 311 с.

- Шляков Р.Н. Флора листостебельных мхов Хибинских гор. Мурманск: Мурманское книжное изд-во, 1961. 252 с.

- Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). СПб: Мир и семья-95, 1995. 992с.

- Шубина Т.П., Железнова Г.В. Листостебельные мхи равнинной части средней тайги европейского Северо-Востока. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2002. 158 с.

- Щербаков А.В. Изучение и анализ региональных флор водоёмов//Гидроботаника: методология, методы: Материалы школы по гидроботанике. Рыбинск: ОАО «Рыбинский дом печати», 2003. С. 56 -69.

- Юдин Ю.П. Геоботаническое районирование//Производительные силы Коми АССР. Т. III. Ч. I. М.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 323-359.

- Henriksen, M., Mangerud, J., Matiouchkov, A., Murray, A. S., Paus, A. & Svendsen, J. I. Intriguing climatic shifts in a 90 kyr old lake record from northern Russia. Boreas. 2008. Vol. 37. pp. 20-37.

- Oberdorfer E. Süddeutsche Pflanzengesellschaften. Teil I. Stuttgart. 1977. 311 S.

- Passarge H. Pflanzengesellschaften Nordostdeutschland. I. Hydro-und Therophytosa. Berlin-Stuttgart: J.Cramer Verlag, 1996. 298 s.

- Passarge H. Pflanzengesellschaften Nordostdeutschland. II. Helocyperosa und Caespitosa. Berlin-Stuttgart: J.Cramer Verlag, 1999. 451 s.

- Svendensen, J. I., Alexanderson, H., Astakhov, V. I., Demidov, I.,Dowdeswell, J. A., Funder, S., Gataullin, V., Henriksen, M., Hjort, C., Houmark-Nielsen, M., Hubberten, H. W., Ingoґ lfsson, Oґ., Jakobsson, M., Kjær, K. H., Larsen, E., Lokrantz, H., Lunkka, J. P., Lyså, A., Mangerud, J., Matiouchkov, A., Murray, A., Möller, P., Niessen, F., Nikolskaya, O., Polyak, L., Saarnisto, M., Siegert, C., Siegert, M. J., Spielhagen, R. F. & Stein, R. Late Quaternary ice sheet history of northern Eurasia. Quaternary Science Reviews. 2004. 23.1229-1271 p.