Флора и растительные сообщества окрестностей станицы Букановской (природный парк «Нижнехоперский»)

Автор: Веденеев Алексей Михайлович, Москвитина Ирина Владимировна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Изучение флоры и растительности, биологии и экологии растений и грибов

Статья в выпуске: 3 (23), 2013 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования флоры и растительных сообществ в окрестностях станицы Букановской на территории природного парка «Нижнехоперский». Выявлен видовой состав высших сосудистых растений района исследований, проведен комплексный классический анализ флоры, определены редкие виды растений, основные растительные ассоциации и формации.

Флора, растительные сообщества, видовой список растений, охрана растений

Короткий адрес: https://sciup.org/14821901

IDR: 14821901

Текст научной статьи Флора и растительные сообщества окрестностей станицы Букановской (природный парк «Нижнехоперский»)

На протяжении ряда лет экспедиционный отряд естественно-географического факультета Волгоградского государственного социально-педагогического университета занимается изучением растительного компонента биоты Волгоградской области. Исследования проводятся в рамках региональной программы по инвентаризации биоты особо охраняемых природных территорий.

В мае – июле 2012 г. подробные работы были проведены в природном парке «Нижнехоперский». На территории парка были заложены мониторинговые площадки, на которых проходили флористические и геоботанические исследования. Исследования велись во всех визуально выделяемых биотопах: на степных участках, меловых обнажениях, на пойменных лугах, в пойменных и байрачных лесах, на околоводных и антропогенно-загруженных участках.

Природный парк «Нижнехоперский» создан в 2003 г. с целью сохранения уникальных природных комплексов и объектов. Территория парка, имеющая площадь 230 000 га, расположена в нижнем течении реки Хопер, в степной зоне на границе с лесостепью и занята разнотравно-типчаковыми-ковыль-ными степями на обыкновенных и южных черноземах [1; 7; 8].

Территория парка характеризуется природными условиями, характерными для региона в целом. Рельеф равнинный, слабо всхолмленный, изрезанный многочисленными оврагами и балками. Кроме того, территория района прорезана р. Хопром, Доном и их притоками.

В геологическом отношении территория природного парка сложена пародами верхнего отдела меловой системы (пески, мел, опоки), неогеновой системы (пески, глина, песчаники), раннего плейстоцена четвертичной системы (суглинки, глины). Климат континентальный.

Среднее годовое количество осадков 200–250 мм. Глубина снежного покрова до 15 см. Продолжительность безморозного периода 160–170 дней. Амплитуда годовых температур от –37 до +41º С. На территории района преобладают типчаково-ковыльные степи и растительность пойм, встречаются искусственные сосновые посадки, байрачные леса, пойменные луга, своеобразные растительные комплексы, приуроченные к меловым обнажениям.

В июле 2009 г. на территории природного парка И.В. Москвитина, Е.В. Олейникова, Е.В. Маку-шина, А.М. Веденеев выявили 319 видов из 241 рода и 77 семейств высших сосудистых растений [5]. Что касается лихенологического компонента флоры, то в результате исследований Д.В. Заварухиной было выявлено 64 вида лишайников из 29 родов и 15 семейств [6]. Антропогенное влияние в районе исследования выражено выпасом скота, распашкой, движением автомобильного транспорта.

При выборе модельных участков для исследований мы руководствовались следующими принципами: типичностью для района исследования и широкой распространенностью аналогичных экотопов в регионе. Одновременно уделялось внимание своеобразным местам обитания. Таким образом, был обеспечен комплексный сбор материала. При этом использовались стандартные методы сбора, гербаризации, определения материала, методы закладки и описания геоботанических площадок [3; 9].

Сбор и гербаризация материала. Для гербария берут растения с нормально развитыми вегетативными и генеративными органами. После отцветания плоды собирают и вкладывают в гербарий. При сборе растений используют следующее оборудование: ботаническую папку, нож или маленькую лопатку.

В папку вкладывается бумага. Можно использовать старые газеты. Первой кладется целая газета, а в нее вкладываются сложенные пополам половинки газет. С собой берут бумагу для этикеток и карандаши. Этикетки кладутся в тот же газетный лист, что и данное растение, одновременно с ним. На этикетке указываются следующие данные: фамилия, имя сборщика, место сбора растения, дата сбора растения, систематическое расположение растения. После чего она закладывается в пресс.

Для сушки растений необходима бумага (можно использовать газетную, на одно растение – половина газеты). В пресс растения закладываются следующим образом: на одну рамку пресса, положенную гвоздиками вверх, кладется два листа бумаги, сложенные пополам, затем следует положить третий лист бумаги, раскрыть его и вложить внутрь растения (в каждый такой лист вкладывается растение только одного вида).

Растения расправляют таким образом, чтобы листья не налегали друг на друга. Мясистые органы (клубни, луковицы) разрезают пополам. В том случае, когда листья или лепестки цветка все же налагаются друг на друга, между ними кладут листочки бумаги. Если на растении много одинаковых листьев, часть из них нужно удалить, если же листья разные, следует оставить все. Большие растения ломают или берут в гербарий только часть растения, удалив середину стебля. В бумагу с расправленным растением вкладывается этикетка на это растение, заполненная в поле. После этого закрывается лист бумаги, и сверху кладутся два пустых листа и один лист с растением и т.д.

Переложив все растения, сверху кладут два газетных листа, затем вторую рамку гвоздиками вверх, плотно связывают пресс, цепляя шнур за гвоздики. Пресс с растениями помещают в хорошо проветриваемое место. Листики газеты (или другой бумаги) с растением называют рубашкой, листки между рубашкой – прокладками. Для того чтобы растение хорошо высохло, прокладки меняют 2 раза в день. Перекладывают растение следующим образом: пресс развязывается, откладываются отдельно прокладки и рубашки. Прокладки сушат. Растения из рубашек вынимать нельзя. Их просматривают, расправляют листья, если они смялись. Вместо сырых прокладок вкладываются сухие, также по две штуки между каждой рубашкой. Пресс снова завязывают и ставят сушить (пресс не должен попадать под дождь, на ночь его убирают в помещение). По мере высыхания растения вынимают из пресса. Что бы узнать высохло растение или нет, его берут за кончик стебля: если от растения, приложенного к щеке, ощущается холодок, то оно не высохло. Высушенные растения еще не составляют оформленного гербария.

Определение растений. Данная процедура проводится по специальным определителям стандартным способом сразу же после сбора или после высушивания. Определив растение, надо указать на этикетке его систематическое положение (семейство, род, вид), фамилию имя и отчество человека, проведшего определение. Название растения дается на русском и латинском языках. Определение велось по отечественным определителям [7].

Методы закладки пробных площадок [3; 8]. Размеры площадок могут быть различны. Это зависит от того, на какой местности они закладываются. Приняты определенные стандарты, хотя придерживаться строгих рамок не обязательно. Нами были заложены площадки 10х10 м и 20х20 м.

Описание площадок проводилось по следующему плану:

– паспорт площадки;

– эколого-географические особенности (административная и физико-географические привязка к местности, экспозиция, освещенность, особенности рельефа, тип почвы, ее механический состав и структура и пр.).

Данные оформляются в виде таблицы. При этом учитываются следующие параметры: видовой состав, ярус, фенофаза, обилие, жизненность, проективное покрытие, жизненная форма, экологическая группа.

Видовой состав – указывается родовое и видовое название растения, которое устанавливается путем определения систематических признаков с использованием общепринятых методов.

Ярус – определяется по положению наземной части растения относительно поверхности земли. При необходимости вертикальные ярусы выделяются отдельно для травянистых, кустарниковых, и древесных растений. За первый ярус принимаются самые высокие растения определенной жизненной формы.

Фенофаза – стадия развития растения. Мы учитывали следующие фенофазы: вегетацию до цветения, образование цветоноса, начало цветения, полное цветение, отцветание, семена на растении, осыпание семян, вегетацию после цветения.

Обилие – число экземпляров на площадке. Выделялись следующие группы обильности вида: обильно – сop. 3, очень много – сop. 2, много – сop. 1, редок – sp, очень редок – sol, единичен – un.

Жизненность – самочувствие растения в данных условиях обитания – оценивается по трех бальной системе: 3 балла – хорошо вегетирует, образует цветки, плодоносит, 2 балла – хорошо вегетирует, но не цветет и никогда не плодоносит, 1 балл – растение сильно угнетено и даже вегетативные органы выглядят уродливыми и больными. Всегда жизненность того или иного вида устанавливается не по одному экземпляру, а по всем встреченным в пределах площадки.

Проективное покрытие – в данной работе учитывается степень покрытия площадки надземными частями растений. Выражается проективное покрытие в процентах.

Жизненные формы (по системе Раункиера) – выделяются по характеру положения почки возобновления относительно поверхности земли и способом защиты этих почек. Фанерофиты (Ф) – почка высоко над землей и защищена почечными чешуями. Хамефиты (Х) – почка возобновления на уровне 50–80 см над землей и защищены специальными волосками, специализированными листьями и снегом. Гемикриптофиты (Гк) – почка возобновления на уровне почвы и защищена листовым опадом. Криптофиты (К) – почка возобновления находится под землей и защищена почвой. Терофиты (Т) – не образуют почек, неблагоприятный период переживают в виде семян.

Экологические группы по отношению к влажности – ксерофиты (Кс) (растения мест с недостаточным увлажнением), мезофиты (М) (растения мест с достаточным почвенным и атмосферным увлажнением), гидрофиты (Г) (растения мест с избыточным увлажнением). Экологическая группа гидрофитов подразделяется на подгруппы: собственно гидрофиты (Сбг) – растения мест с избыточным почвенным увлажнением, т.е. периодически затапливаемых прибрежных участков, которые свое развитие начинают под водой и впоследствии переходят к наземно-воздушному существованию; аэрогидатофиты – растения с плавающими листьями; гидатофиты – полностью погруженные в воду растения.

Объектом исследования являлась флора природного парка «Нижнехоперский». Флора – это исторически сложившаяся совокупность таксонов растений, произрастающих в настоящем или произраставших в прошлые геологические эпохи на данной территории [2]. Изучение флоры и растительных сообществ осуществлялось с помощью закладки пробных геоботанических площадок и маршрутным методом.

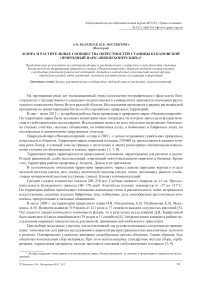

В результате исследований для модельных участков было выявлено 316 видов из 211 родов и 66 семейств, относящихся к 4 отделам (покрытосеменным, голосеменным, хвощевидным, папоротниковидным). Преобладающими по количеству видов являются следующие семейства: сложноцветные (Compositae) (49 видов), бобовые (Fabaceae), губоцветные (Labiatae) (по 22 вида), злаки (Poaceae) (21 вид), розоцветные (Rosaceae) (19 видов), крестоцветные (Cruciferae) (15 видов), гвоздичные (Caryophyllaceae) (14 видов), норичниковые (Scrophulariaceae) (13 видов). Как правило, эти семейства занимают господствующее положение и в целом по региону (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение ведущих семейств

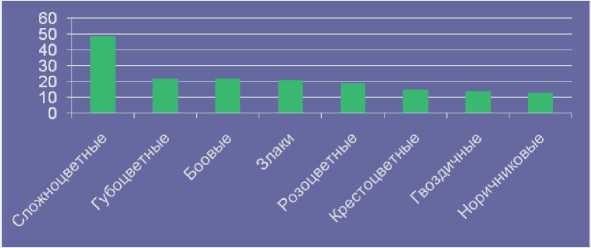

К числу наиболее богатых в видовом отношении родов относятся полынь (Artemisia), подмаренник (Galium) (по 6 видов), вероника (Veronica), клевер (Trifolium), коровяк (Verbascum), лапчатка (Potentilla) (по 5 видов), василек (Centaurea), ива (Sálix) лютик (Ranúnculus), мятлик (Poa) (по 4 вида), астрагал (Astragalus), вяз (Ulmus), гвоздика (Dianthus), герань (Geranium), горец (Polygonum), гулявник (Sisymbrium), девясил (Inula), лук (Allium), молочай (Euphórbia), осока (Carex), ситник (Juncus), тополь (Populus), тысячелистник (Achillea), шиповник (Rosa), щирица (Amaranthus) (по 3 вида) (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение ведущих родов

Таким образом, несмотря на достаточно высокое видовое разнообразие растений природного парка, необходимо отметить, что это достигается за счет незначительного количества родов и семейств.

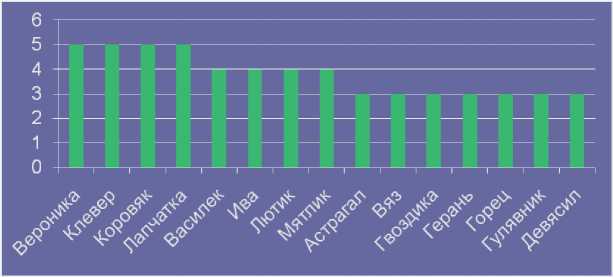

Растения района исследования относятся к пяти жизненным формам по системе датского ученого Раункиера. Преобладают гемикриптофиты (100 видов) и криптофиты (95 видов), что типично для нашего региона. В меньшей степени представлены терофиты (67 видов) и фанерофиты (44 вида). Меньше всего хамефитов (10 видов) (рис. 3).

Рис. 3. Соотношение жизненных форм растений района исследования

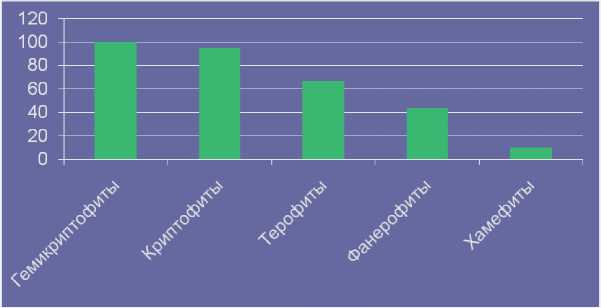

По отношению к влажности растения района исследования подразделяются на следующие группы: ксерофиты, мезо-ксерофиты, мезофиты и гидрофиты. Преобладающей экологической группой по отношению к влажности являются ксерофиты (110 видов) и мезо-ксерофиты (100 видов). Меньше всего представлены группы мезофитов (61 вид) и гидрофитов (45 видов) (рис. 4).

Рис. 4. Соотношение экологических групп растений района исследования

Большинство растений обладают высокой жизненностью, образуют нормальные вегетативные органы, цветут и плодоносят. У растений района исследования отмечается широкий спектр фенофаз. На большинстве площадок растения находятся в фазе цветения, что обусловлено сроками проведения исследований. Исключения представляют пойменные биотопы, где большинство растений находятся в фазе вегетации. Это связано с запаздыванием в развитии из-за весеннего половодья. На всех площадках в наименьшей степени представлены фазы отмирания и вегетации после плодоношения.

Выявление фитоценотических особенностей района исследования осуществлялось путем закладки геоботанических площадок. Всего было описано 20 мониторинговых площадок, заложенных на различных модельных участках парка, данные с которых в настоящее время обрабатываются.

Наибольшую роль в проективном покрытии играют представители сложноцветных (Composi-tae), злаков (Poaceae), бобовых (Fabaceae), губоцветных (Labiatae), розоцветных (Rosaceae), осоковых (Cyperaceae). Для растительности района исследования выявлены основные формации и ассоциации: пырейная, осокорниковая формация, злаковая, боярышниковая формация, анизантовая ассоциация, татарниково-злаковая, ландышевая, ковыльно-разнотравная, дурнишнико-частуховая, клеверовая, бу-рачниковая, осоковая, осоково-злаковая, дурнишнико-осоковая, якорце-коховская, цинанховая, крапивная, тополевник ландышевый, пырейная, солодковая ассоциация, белокопытниковая, мятликовая, типчаковая, полынно-злаковая.

Следует отметить, что большинство из встреченных видов широко распространены по территории Волгоградской области. Встречено 4 вида растений, занесенных в Красную книгу Волгоградской области и России: касатик низкий (Iris pumila), прострел луговой (Pulsatílla pratensis), смолевка Гельмана (Silene hellmannii), тюльпан Геснера (Túlipa gesneriána) [4].

Ниже в алфавитном порядке приведен список высших сосудистых растений природного парка «Нижнехоперский», выявленный в ходе проведенных исследований. Данный список не может считаться полным и окончательным: анизанта кровельная (Anisantha tectorum); авран лекарственный (Gratíola officinális); алтей лекарственный (Althaéa officinális); амброзия полыннолистная (Ambrósia artemisiifólia); аморфа кустарниковая (Amorpha fruticosa); астрагал белостебельный (Astragálus albicaulis); астрагал датский (Astragalus danicus); астрагал нутовый (Astragálus cícer); барбарис обыкновенный (Bérberis vulgáris); белокудренник черный (Ballóta nígra); белокопытник ненастоящий (Petasítes spúrius); бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosus); береза повислая (Bétula péndula); блошница обыкновенная (Pulicaria vulgaris); борщевик сибирский (Heracléum sibíricum); боярышник сомнительный (Crataegus ambigua); будра плющевидная (Glechóma hederácea); бурачок пустынный (Alýssum desertórum); валериана клубненосная (Valeriana tuberosa); василек луговой (Centauréa jácea); василек Маршалла (Centaurea marschalliana); василек прижаточешуйчатый (Centaurea adpressa); василек сибирский (Centaurea sibirica); вейник наземный (Calamagróstis epigéios); вербейник монетчатый (Lysimachia nummularia); вербейник обыкновенный (Lysimáchia vulgáris); вероника весенняя (Veronica verna); вероника дубравная (Veronica chamaedrys); вероника длиннолистная (Veronica longifolia); вероника ключевая (Veronica anagalis); вероника метельчатая (Verónica spúria); вика мышиная (Vicia cracca); вишня садовая (Prunus cerasus); волдырник ягодоносный (Cucubalus baccifer); воробейник полевой (Lithospermum arvensis); ворсянка щетинистая (Dipsacus strigosus); вьюнок полевой (Convolvulus arvensis); вяз гладкий (Úlmus laévis); вяз полевой (Ulmus campestris); вяз шершавый (Ulmus glábra); вязель разноцветный (Coronilla varia); гвоздика Андржеевского (Dianthus andrzejowskianus); гвоздика Барбаша (Dianthus borbasii); гвоздика полевая (Dianthus campestris); герань линейнолопастная (Geranium linearilobum); герань растопыренная (Geranium divaricatum); герань холмовая (Geranium collinum); горец вьюнковый (Polygonum convólvulus); горец земноводный (Polygonum amphibium); горец птичий (Polygonum aviculare); гравилат городской (Géum urbánum); грудница мохнатая (Linosyris villosa); груша дикая (Pýrus commúnis); грыжник голый (Herniaria glabra); грыжник седой (Herniária incána); гулявник высокий (Sisymbrium altissimum); гулявник изменчивый (Sisymbrium polymorphum); гулявник Лезеля (Sisymbrium loeselii); гусиный лук луковичконосный (Gagea granulosa); гусиный лук маленький (Gagea minima); девясил британский (Inula britannica); девясил иволистный (Inula salicina); девясил око Христа (Inula oculus-christi); дербенник иволистный (Lythrum salicaria); дрема белая (Melandrium album); донник белый (Melilótus álbus); донник лекарственный (Melilótus officinális); дуб красный (Quércus rubra); дуб черешчатый (Quercus robus); дурнишник обыкновенный (Xanthium strumarium); дурнишник колючий (Xanthium spinosum ); душица обыкновенная (Oríganum vulgáre); ежевика сизая (Rubus caesius); желтушник сероватый (Erysimum canescens); живучка женевская (Ájuga genevénsis); живучка хиосская (Ajuga chia); жирушник короткоплодный (Rorippa brachycarpa); житняк гребенчатый (Agropyron cristatum); жостер слабительный (Rhamnus cathartica); звездчатка злаковидная (Stellaria graminea); звездчатка средняя (Stellaria media); зверобой продырявленный (Hypéricum perforátum); земляника лесная (Fragaria vesca); змееголовник тимьяноцветковый (Dracocephalum thymiflorum); золототысячник красивый (Centaurium pulchellum); зопник клубненосный (Phlómis tubérosa); зопник колючий (Phlómis púngens); зюзник высокий (Lycopus exaltatus); зюзник европейский (Lycopus europaeus); ива белая (Sálix álba); ива ломкая (Salix fragilis); ива пепельная (Salix cinerea); ива трехтычинковая (Salix triandra); касатик низкий (Iris pumila), карагана кустарниковая (Caragana frutex); качим метельчатый (Gypsóphila paniculáta); качим постенный (Gypsophila muralis); келерия стройная (Koeleria gracilis); кирказон ломоносовидный (Aristolóchia clematítis); клевер гибридный (Trifolium hybridum); клевер земляничный (Trifolium fragiferum); клевер луговой (Trifolium praténse); клевер пашенный (Trifolium arvense); клевер ползучий (Trifolium repens); клен американский (Acer negúndo); клен татарский (Ácer tatáricum); клоповник сорный (Lepidium ruderale); клубнекамыш морской (Bolboschoenus maritimus); ковыль волосовидный (Stípa capilláta); козелец мягкий (Scorzonera mollis); козлобородник сомнительный (Tragopogon dubius); кипрей четырехгранный (Epilobium tetragonum); колокольчик крапиволистный (Campánula trachélium); колокольчик скученный (Campanula glomerata); коровяк восточный (Verbascum orphanideum); коровяк метельчатый (Verbascum lychnitis); коровяк тараканий (Verbáscum blattaria); коровяк скипетровидный (Verbascum thapsiforme); коровяк фиолетовый (Verbascum phoeniceum); конопля посевная (Cánnabis satíva); костенец зонтичный (Holosteum umbellatum); костер безостый (Bromus inermis); костер растопыренный (Bromus squarrosus); котовник венгерский (Nepeta pannonica); кохия веничная (Kochia scoparia); кохия простертая (Kochia prostrata); крапива двудомная (Urtica dioica); крестовник Якова (Senecio jacobaea); крупка дубравная (Draba nemorosa); купырь длинноносиковый (Anthriscus longirostris); куриное просо обыкновенное (Echinochloa crus-galli); ландыш майский (Convallária majális); лапчатка двувильчатая (Potentilla bifurca);

Список литературы Флора и растительные сообщества окрестностей станицы Букановской (природный парк «Нижнехоперский»)

- Атлас Волгоградской области. Киев: Укргеодезкартография, 1993.

- Биологический энциклопедический словарь/под ред. М.С. Гилярова. М.: Сов. энцикл., 1995. С. 675-676.

- Воронов А.Г. Геоботаника. М.: Высш. шк., 1973.

- Красная книга Волгоградской области/Комитет охраны природы Администрации Волгоградской области. Т. 2: Растения и грибы. Волгоград, 2006.

- Веденеев А.М., Заварухина Д.В. К вопросу о лихенобиоте природного парка «Нижнехоперский»//Изучение, сохранение и восстановление естественных ландшафтов: II Междунар. науч.-практ. конф. 17-21 сент. 2012 г. М.: Планета, 2012. С. 62-65.

- Веденеев А.М., Москвитина И.В. Флора и растительные сообщества природного парка «Нижнехоперский»//Изучение, сохранение и восстановление естественных ландшафтов: II Междунар. науч.-практ. конф. 17-21 сент. 2012 г. М.: Планета, 2012. С. 83-90.

- Маевский П.Ф. Флора средней полосы Европейской части России. 10-е изд. М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2006

- Природные условия и ресурсы Волгоградской области/под ред. В.А. Брылева. Волгоград: Перемена, 1996.

- Топографическая карта Волгоградской области. М.: Воен.-Топограф. управление Ген. штаба, 1997.

- Ярошенко П.Д. Геоботаника. М.: Просвещение, 1969.