Флора эпибиоза приморского гребешка в заливе Петра Великого (Японское море)

Автор: Баранов Артм Юрьевич, Левенец Ирина Романовна, Овсянникова Ида Ивановна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Флористика

Статья в выпуске: 1-7 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Исследован видовой и географический состав флоры эпибионтных водорослей, обитающих на раковинах приморского гребешка Mizuhopecten yessoensis в зал. Петра Великого Японского моря.

Гребешок, эпибиоз, флора, водоросли, зал. петра великого

Короткий адрес: https://sciup.org/148200905

IDR: 148200905 | УДК: 582.263/272/273

Текст научной статьи Флора эпибиоза приморского гребешка в заливе Петра Великого (Японское море)

Эпибиоз представляет собой сообщество организмов, развивающееся на живых субстратах. Отличительной особенностью живых субстратов по сравнению с неживыми является постоянное увеличение пригодной для заселения площади по мере их роста. Эпибиотические сообщества служат упрощенной моделью донных биоценозов и поэтому активно изучаются [3]. Приморский гребешок Mizuhopecten yessoensis с древних времен широко используется человеком. Этот двустворчатый моллюск распространен у берегов Сахалина, Южных Курил, Приморья, Кореи и Японии. В зал.Петра Великого он встречается на твердых и мягких грунтах до глубины 50 м, образуя скопления на глубине от 6 до 30 м [8]. Раковина приморского гребешка, довольно крупного и живущего более 10–17 лет, состоит из выпуклой нижней и плоской верхней створок, которые создают доступную среду обитания для многих гидробионтов. Водоросли нередко предпочитают поселяться на раковинах подвижных моллюсков, которые защищают их от выедания [9]. Сведения о составе и динамике эпибиозов культивируемых гребе шков необходимы также для подбора оптимальных участков для их выращивания. Таким образом, исследования состояния поселений приморского гребешка в зал. Петра Великого преследуют как теоретический, так и практический интерес.

В прошлом столетии были изучены состав и закономерности появления эпибиозов на створках культивируемых устриц и мидий [1, 4, 7], а также исландского гребешка [2]. Исследование макроэпибиоза приморского гребешка в зал. Петра Великого Японского моря было начато сотрудниками Института биологии моря ДВНЦ АН СССР в 1980х гг. Сведения о составе эпибиоза гребешка в различных участках залива содержатся в ряде работ, однако флора эпибиоза специально почти не изучалась. Цель настоящего исследования заключается в уточнении и анализе состава водорослей-эпибионтов гребешка в зал. Петра Великого.

Материалом послужили сборы макроэпибион-тов с верхних и нижних створок раковин живых особей приморского гребешка, выполненные сотрудниками Института биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН в пяти районах зал. Петра Великого в 1979–2007 гг. Отбор 950 особей из естественных и культивированных поселений M. yessoensis на мягких грунтах производили водолазным способом в диапазоне глубин от 4 до 20 м с тех горизонтов, где регистрировали его визуальные скопления. Пробы фиксировали 4 % раствором нейтрального формальдегида. Учет эпибионтов, в том числе макроводорослей, проводили по уточненной стандартной методике [5, 6]. Виды разделяли на следующие группы: руководящие (доминанты и субдоминанты), характерные и второстепенные. Виды, биомасса которых составляла не менее 45 % от общей биомассы эпибионтов, считали доминантными. Биомасса субдоминантных видов варьировала от 15 до 30 %, а характерных - от 5 до 10 %.

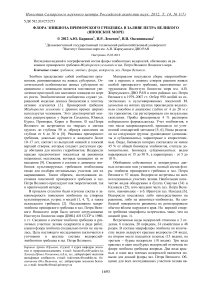

Обобщение собственных и литературных данных позволило нам установить полный состав флоры эпибиоза приморского гребешка в зал. Петра Великого: 57 видов. Водоросли встречены во всех исследованных участках залива. Наибольшее количество видов обнаружено в бухтах Сивучья (34) и Калевала (25), юго-западная часть зал. Петра Великого, наименьшее – в б. Врангеля зал. Находка [6]. Водоросли поселялись либо непосредственно на раковине, либо на животных-эпибионтах. На свободной поверхности раковины их регистрировали обычно вблизи наружного края. На верхней створке гребешка макрофиты встречались чаще, чем на нижней (рис. 1).

Встреченные виды водорослей отнесены к 3 отделам, 6 классам, 20 порядкам, 34 семействам и 48 родам. В составе макрофлоры эпибиоза по количеству видов лидируют красные водоросли (34 вида), на втором месте находятся зеленые (13 видов), на третьем – бурые водоросли (10 видов). Три вида красных и один вид бурых водорослей отмечены во флоре эпибиоза гребешка впервые. Два вида красных и один вид зеленых водорослей являются новыми для донной флоры зал. Петра Великого. Общими для всех исследованных участков залива яв- ляются 7 видов водорослей: красные Palmaria stenogona, Polysiphonia morrowii, Sparlingia (Rho-dymenia) pertusa; бурая Ralfsia sp.; зеленые Cladophora stimpsonii, Ulva lactuca (U. fenestrata) и Ulvaria splendens.

Руководящими и характерными видами флоры эпибиоза гребешка M. yessoensis в большинстве изученных районов являются красные водоросли P. stenogona, P. morrowii, S. pertusa и Neosiphonia (Polysiphonia) japonica и зеленые U. splendens, U. lactuca, C. stimpsonii, Codium yezoense и C. fragile . В Амурском заливе, в прибрежной зоне г. Владивостока, при общей низкой фитомассе преобладает бурая водоросль Saccharina (Laminaria) japonica .

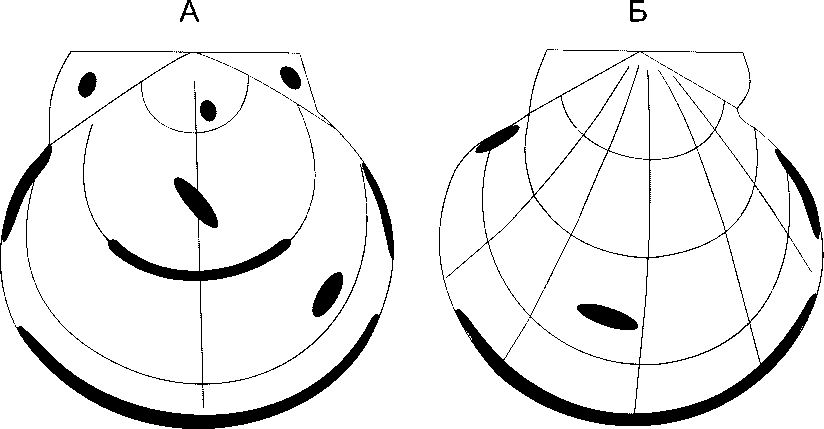

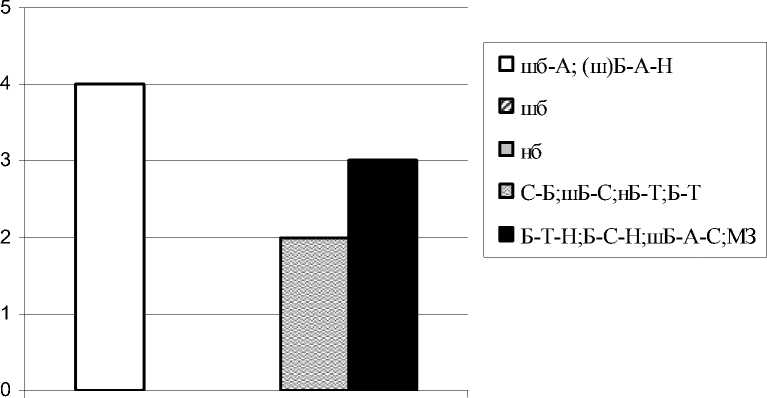

На раковинах приморского гребешка преимущественно поселяются пластинчатые, кустистые и нитчатые формы водорослей. Зональногеографический состав флоры эпибиоза определя- ют бореальные виды (около 1/2 всех видов макрофитов), виды с широким распространением в Мировом океане (около 1/4 всех видов водорослей) и относительно тепловодные виды (около 1/6 всех видов) (рис. 2). На широкобореальные виды приходится 26 %, а на низкобореальные – 23 % всего видового состава флоры. Относительно тепловодный комплекс содержит 17 % видов. Доля видов холодноводного комплекса невелика – 8 %.

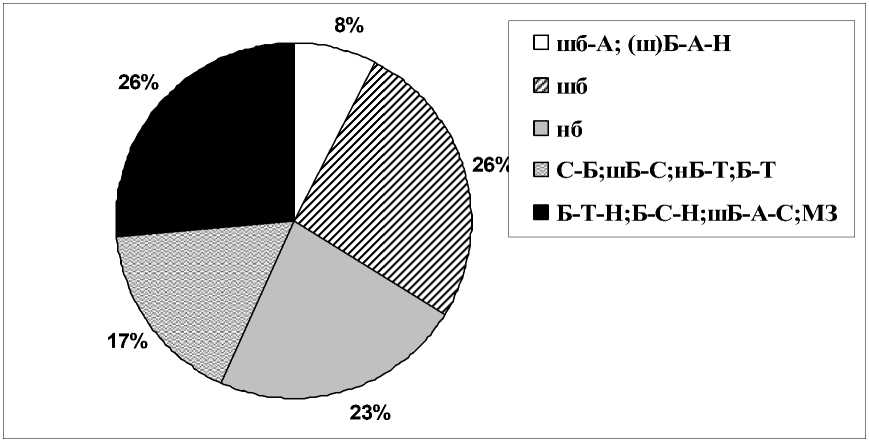

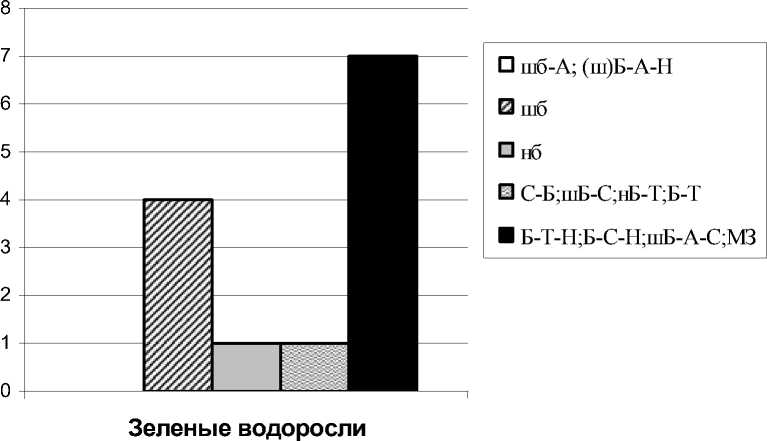

Распределение фитогеографических групп в основных мегатаксонах водорослей имеет свои особенности. В отделе Rhodophyta из четырех групп определяющее значение имеют низкобореальные и широкобореальные виды, которые в сумме составляют более 2/3 всех красных водорослей (рис. 3). На долю относительно тепловодных видов приходится 19 %, а широко распространенных в Мировом океане – 12.5 % видов Rhodophyta.

Рис. 1 . Зоны свободной поверхности раковины гребешка M. yessoensis , наиболее часто заселяемые водорослями. А- левая (верхняя) створка, Б – правая (нижняя) створка.

Рис. 2. Фитогеографическая структура флоры эпибиоза приморского гребешка в зал. Петра Великого Японского моря. Широтно-зональные элементы: А – арктический, Н – нотальный, С – субтропический, Т – тропический, Б - бореальный, шБ – широкобореальный, нБ – низкобореальный, МЗ – мультизональный.

Красные водоросли

Бурые водоросли

Рис. 3. Распределение основных фитогеографических групп в мегатаксонах флоры эпибиоза гребешка в зал. Петра Великого Японского моря. По оси ординат – количество видов. Обозначения широтно-зональных элементов см. на рис. 1.

Бурые водоросли представлены лишь тремя зонально-биогеографическими группами видов. Среди них преобладают относительно холодноводные, составляющие около половины видов и широко распространенные в Мировом океане виды, на долю которых приходится 1/3 всех бурых водорослей. Относительно тепловодный комплекс содержит 23% видов. Виды зеленых водорослей отнесены к четырем фитогеографическим группам. Лидируют широко распространенные в Мировом океане виды, на их долю приходится 54% всех Chlorophyta. Широкобореальные виды составляют 30 %, относительно тепловодные и низкобореальные – по 8 % всех зеленых водорослей.

Таким образом, подавляющее большинство видов флоры имеют местное тихоокеанское происхождение. Условия обитания водорослей в эпибиоти-ческих сообществах оказываются более стабильными, чем в донных сообществах и экосистеме залива в целом.

Список литературы Флора эпибиоза приморского гребешка в заливе Петра Великого (Японское море)

- Герасимов С.Л. Население раковин Crenomytilus grayanus (Dunker) в заливе Петра Великого Японского моря//Промысловые двустворчатые моллюски-мидии и их роль в экосистемах. Л.: ЗИН АН СССР. 1979. С. 40-41.

- Денисенко С.Г., Савинов В.М. Обрастания исландского гребешка в районе Семи островов Восточного Мурмана//Бентос Баренцева моря. Апатиты: Кольск. фил. АН СССР. 1984. С. 102-112.

- Звягинцев А.Ю. Морское обрастание в северо-западной части Тихого океана. Владивосток: Дальнаука. 2005. 432 с.

- Наумов А.Д. Обрастание раковин на Белом море//Вид в ареале: биология, экология и продуктивность водных беспозвоночных. Л.: Наука. 1980. С. 184-188.

- Левенец И.Р., Овсянникова И.И., Лебедев Е.Б. Состав макроэпибиоза приморского гребешка Mizuhopecten yessoensis в зал. Петра Великого Японского моря//Бюллетень Дальневосточного малакологического общества. 2005. Вып. 9. С. 155-168.

- Силина А.В., Овсянникова И.И. Многолетние изменения в сообществе приморского гребешка и его эпибионтов в загрязненной части Амурского залива Японского моря//Биол. моря. 1995. Т. 21. № 1. С. 59-66.

- Igic, L. The biomass of fouling communities on edible shell-fish oyster (Ostrea edulis) and mussel (Mytilus galloprovincialis) in the Northern Adriatic//Thalassia, Jugoslavia. 1981. V. 17 (1). P. 17-19.

- Ivin V.V., Kalashnikov V.Z. Scallops of the Russian waters of northwestern Pacific. Part 1. Biology and ecology//The Bulletin of the Russian Far East Malacological Society. 2005. V. 9. P. 27-45.

- Ozolinsh, A.V., Kupriyanova, E. K. Hitch-hiking on scallops: grazing avoidance by macrophytes//Journal of the Marine Biological Association of the UK. Cambridge: University Press. 2000. V. 80. P. 743-744.