Флора колковых лесов мерзлотной лесостепи Еравнинской котловины (юг Витимского плоскогорья)

Автор: Бальжинова Сэсэгма Чингисовна, Чимитов Даба Гомбоцыренович

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 4, 2010 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению флоры колковых лесов Еравнинской котловины. Колки - это небольшие леса в лесостепи, расположенные в понижениях. Район исследования - юг Витимского плоскогорья, характеризующийся наличием лесостепи на мерзлотных почвах.

Флора, колки, лесостепь, мерзлотные почвы

Короткий адрес: https://sciup.org/148179531

IDR: 148179531 | УДК: 581.1

Текст научной статьи Флора колковых лесов мерзлотной лесостепи Еравнинской котловины (юг Витимского плоскогорья)

Колки – это небольшие леса естественного происхождения в лесостепи, образованные березой или осиной с примесью лиственницы, расположенные в плоских блюдцеобразных понижениях, западинах, главным образом на водоразделах.

Цель данной работы – проанализировать флору колковых лесов Еравнинской котловины.

Сбор материала проводился в 2007-2008 гг., по результатам которого выявлено 187 видов высших сосудистых растений, относящихся к 120 родам и 41 семейству. В составе флоры господствуют покрытосеменные растения – 98,4%, из них двудольные составляют 82,6%, однодольные – 17,4%, доля голосеменных – 1,6%.

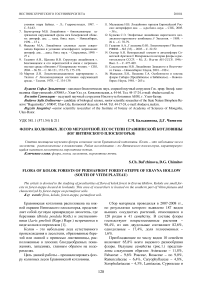

Преобладающие по числу видов 10 семейств включают 65,8% всего видового разнообразия флоры. Ведущие семейства (рис.1.) представлены следующим образом: Asteraceae – 11,8%, Fabaceae – 9,6% Poaceae, Rosaceae – по 9,0%, Ranunculaceae – 6,4%, Caryophyllaceae – 4,8%, Scrophulariaceae – 4,3%, Lamiaceae, Cyperaceae и

С . Ч . Бальжинова , Д . Г . Чимитов . Флора колковых лесов мерзлотной лесостепи Еравнинской котловины (юг Витимского плоскогорья)

Salicaceae – по 3,8%, что указывает на бореальный характер флоры и сходство с флорой Байкальской Сибири [4]. Высокий ранг семейства Asteraceae характерен для всей бореальной флоры. Присутствие в спектре семейства Poaceae связано с наличием остепнен-ных участков. Большое количество видов в семействах Rosaceae, Fabaceae свидетельствует о приуроченности изучаемой флоры к лесным участкам. Высокое положение в спектре занимает семейство Ranunculaceae, что, по данным Л.И. Малышева [3], указывает на гумидный и бореальный характер флоры. венно аллохтонным флорам [8].

Рис .1. Спектр многовидовых семейств во флоре колковых лесов

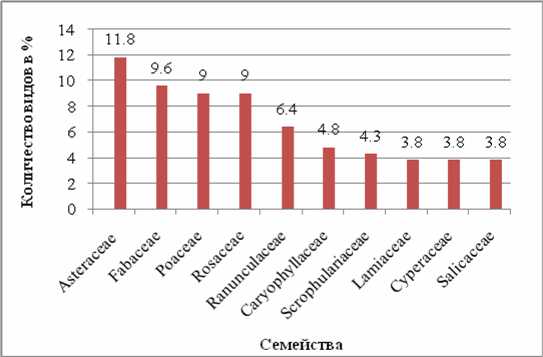

В результате географического анализа видов флоры (рис. 2), по данным Л.И. Малышева, Е.А. Пешковой [4], видно, что преобладающими являются виды с циркумполярным (19,8%), евра-зиатским (19,3%), южно-сибирским (13,4%), cеверо-азиатским (11,8%) ареалами, что указывает на значительное участие видов с широким ареалом. Особый интерес при анализе флоры представляют эндемики. Нами отмечено 3 эндемичных вида – Thymus eravinensis, Potentilla cre-bridens, Oxytropis sylvatica . Обособление Thymus eravinensis , как и

Рис .2. Спектр хорологических групп флоры колковых лесов

Условные обозначения : ЦК-циркумполярный, ЕА-евразиатский, ЮС-южносибирский, СА-северо-азиатский, ВА-восточно-азиатский, МД-маньчжуро-даурский, ОА-общеазиатский, ЕС-евросибирский, ЦА-центрально-азиатский, АА-американо-азиатский, ОХ-охотский, CB-северо-восточно-азиатский, ЭН-эндемичный.

Роды, содержащие 3 и более видов, представлены Artemisia, Astragalus, Potentilla, Salix, Carex, Geranium,Oxytropis, Polygonum, Betula, Allium, Poa, Ranunculus, Sedum, Spirаea, Vicia, что составляет 35,8% (67). Преобладание родов Artemisia, Роtentilla,Oxytropis, Astragalus отражает особенности флоры горной Азии [4]. Роды Carex и Salix характерны для бореальных флор [9]. Повышение роли Astragalus, Geranium, Oxytropis отмечается для лесного флористического комплекса Байкальской Сибири. В целом во флоре преобладают од- но-, двувидовые роды – 64,2% (120), что свойст- видов (Т. baicalensis, Т. bituminosus, Т. crenulatus, Т. nerczensis, Т. pavlovii, Т. phyllopodus), произошло в эпоху плейстоцен-голоцена в связи с криоаридизацией и разобщением сплошной зоны степей на отдельные изолированные участки. В то же время, возможно, произошло образование ряда мелких эндемичных видов, в том числе и Potentilla crebridens. Oxytropis sylvatica – неоэндемичный вид плейстоценового возраста, является свидетелем былого степного прошлого Байкальской

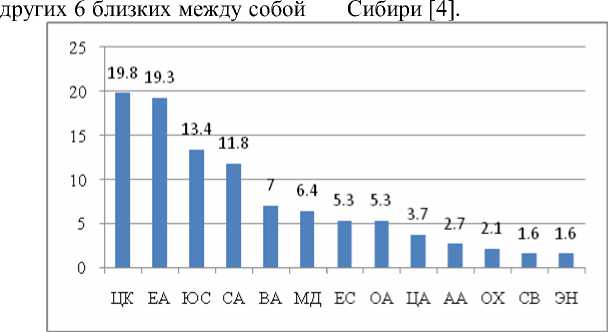

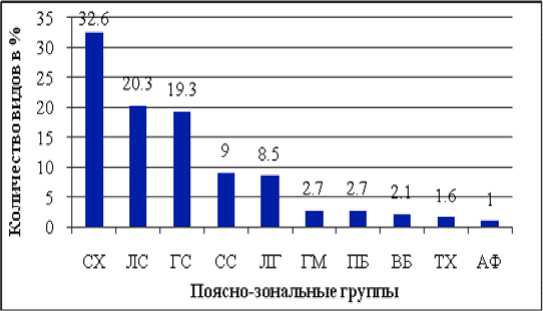

Рис . 3. Спектр поясно-зональных групп флоры колковых лесов

Условные обозначения: СХ-светлохвойно-лесная, ЛС-лесостепная, ГС-горно-степная, СС-собственно-степная, ЛГ-луговая, ГМ-гипарктомонтанная, ПБ-пребореальная, ВБ-водно-болотная, ТХ-темнохвойно-лесная, АФ-антропофильная.

В поясно-зональной структуре наибольшую роль играют виды светлохвойно-лесной (32,6%), лесостепной (20,3%), горностепной (19,3%) групп. Присутствие степных таксонов ( Ach-natherum sibiricum, A. splendens, Artemisia commutate и др.), вероятно, является следствием широкого распространения на этой территории в плиоцене степной растительности.

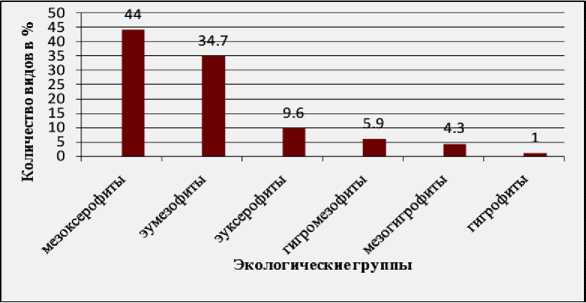

Проведенный экологический анализ показал, что во флоре колок преобладают виды 2 экологических групп: мезоксерофиты (Delphinium grandiflorum, Oxytropis sylvatica, Aster alpinus и др.), эумезофиты (Atragene baicalense, Fragaria orientalis, Vicia amoena и др.) (рис. 4). Виды с «переходной» экологией, свойственные луговым степям, остепненным суходольным лугам, - мезоксерофиты (126/44%) - характерны для лесостепей. Эумезофиты содержат 65 (34,7%) видов всей флоры, это в основном лесные и луговые виды, которые не испытывают недостатка влаги. Другие группы представлены незначительным количеством видов.

Рис . 4. Спектр экологических групп во флоре колковых лесов

Анализ жизненных форм выявил преобладание травянистых (158/84,5%) растений над древесными (30/15,4%), а среди травянистых - преобладание многолетников (145/77,5%) над одно-, двулетниками (13/7,0%). Во флоре отмечено 5 (2,7%) видов деревьев: Larix gmelinii, Pinus syl-vestris, Populus tremula, Betula pendula, B. alba L; кустарников насчитывается 17 видов (9,0 %); кустарничков - 3 вида (1,6%), составляющих подлесок. Группу полудревесных форм составляют 3 вида (2,7 %): Atragene sibirica - полукустарник, Astragalus fruticosus, Thymus eravinensis - полукустарничек. Среди травянистых многолетников преобладают длиннокорневищные

(24,6%), короткокорневищные (21,4%), стержнекорневищные (18,2%) растения. Значительное количество длиннокорневищных растений свидетельствует о рыхлости субстратов, хорошей аэрации и богатстве почв элементами минерального питания. Основной причиной преобладания короткокорневищных растений в ультра-континентальных условиях Забайкалья является адаптация растений к резким сменам экологических режимов [2,5]. Рыхлокустовые растения представлены 6 видами (3,2%), плотнокустовые - 5 (2,7%), корнеотпрысковые - 5 (2,7%), луковичные - 5 (2,7%); кистекорневые - 4 (2,1%) . В основном они относятся к степной группе видов

П.С. Егорова. Влияние режима охраны на состояние ценопопуляций Adonis sibirica в Центральной Якутии и отличаются высокой специализацией к сезонным и фитоценотическим условиям различных местообитаний. Одно- и двулетники содержат 13 видов (7%) – Androsace septentrionalis, Lappula squarosa, Dracocephalum nutans и др.

Таким образом, проведенный анализ отражает некоторые особенности флоры колочных лесов и перелесков Еравнинской котловины.