Флора урочища Пулькина грива (Безенчукский район, Самарская область)

Автор: Ильина Н.С.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 2 т.26, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены данные по флоре и современному состоянию урочища Пулькина грива (Безенчукский район, Самарская область), перспективного для выделения в качестве особо охраняемой природной территории регионального значения.

Флора, пулькина грива, антропогенные факторы, красная книга, безенчукский район, самарская область

Короткий адрес: https://sciup.org/148315047

IDR: 148315047 | УДК: 581.9(476)

Текст краткого сообщения Флора урочища Пулькина грива (Безенчукский район, Самарская область)

Индустриальный период развития общества вызвал появление экологических проблем, в том числе деградацию почвенно-растительного покрова. Ежегодно биосфера утрачивает 2351 тыс. гектаров лесной растительности. Поистине, национальным бедствием стали лесные и степные пожары (Петров, 1998; Ильина, 2011, 2012). Степные сообщества к настоящему времени в основном распаханы (Чибилев, 1990, 1998; Ильина, 2007, 2009; Ильина, Ильина, 2007; Ильина, Митрошенкова, 2014; Мит-рошенкова и др., 2015; Павлейчик, 2016), луговая растительность исчезает при создании водохранилищ (Шилов, Уразов, 1984; Матвеев, 1990; Соловьева, 2008).

Трансформацией затронуло природные экосистемы и Самарской области (Варе-нова и др., 1999; Ильина Н.С. и др., 2004, 2005, 2008; Ильина В.Н. и др., 2006, 2012; Савенко, Сенатор, 2009; Иванова и др., 2009, 2011; Ильина, 2010, 2013, 2015; Дорого-ва, Ильина, 2012; Ильина, Дорогова, 2012; Плаксина и др., 2012; Митрошенкова и др., 2013; Родионова, Ильина, 2013; Саксонов и др., 2013, 2015; Аладинская и др., 2015; Васюков и др., 2015; Абрамова и др., 2016). Растительный покров территории неоднороден (Природа Куйбышевской области, 1990; Ильина, Матвеев, 2005; Саксонов и др., 2006; Сосудистые растения…, 2007; Ильина и др., 2011, 2012, 2013; Устинова и др., 2011, 2012, 2015; Митрошенкова и др., 2012; Ilina, Ilina, 2017). В его сложении, кроме зональных плакорных типов (широколиственные леса, луговые и настоящие степи) принимают участие интразональные растительные сообщества речных долин Волги и ее крупных притоков.

Исследования выполнены нами на территории Безенчукского района Самарской области, лежащего в степной полосе. Актуальность работы обусловливается тем, что

изучаемая территория, располагаясь к юго-западу от г. Чапаевска, служит своеобразным фильтром, уменьшающим количество примесей в атмосфере. Кроме того, пойменные территории являются единственным рефугиумом представителей флоры и фауны, сохранившимися среди распаханных степей. Изучение флоры и растительности лугов на территории Безенчукского района представляет большой интерес в связи с динамическими процессами изменения растительности под влиянием Саратовского водохранилища и более поздних антропогенных воздействий, а также в связи с обеспечением кормами сельскохозяйственных животных.

Целью работы являлось изучение состава и современного состояния флоры и растительности урочища Пулькина Грива (Безенчукский район) Самарской области в связи с подтверждением природоохранного статуса объекта.

Урочище Пулькина грива, расположенное на территории левобережной поймы р. Волга, является примером новых природных экосистем – «ветландов», до настоящего времени слабо изученных (Папченков, 2000).

Объект исследования сохранил естественные признаки пойменной природы, что представляет большой интерес для науки. В настоящее время он не имеет природоохранного статуса и интенсивно используется в хозяйственных целях. Это положение было выдвинуто нами в начале исследования и требовало подтверждения. Проведенный мониторинг позволил установить, что совокупное действие хозяйственной эксплуатации еще не достигло порогового уровня, за которым начинается деградация экосистем. Для сохранения этого уникального объекта необходимо в скорейшем времени узаконить для изученного комплекса статус памятника природы регионального значения.

Проводилось изучение литературных источников и картографических материалов. В процессе полевых исследований использовались маршрутный метод и изучение флоры и растительности на пробных площадках. Проводился сбор гербария, определение растений и анализ флоры в биоэкологическом отношении. Составлен ряд таблиц и экологических спектров.

Подробное изучение состава флоры и растительности природного комплекса поймы Пулькина грива проведено нами впервые. Выявлено произрастание 184 видов растений, из которых 26 являются редкими.

Приводимые в работе материалы могут быть положены в основу детальной характеристики объекта при утверждении его в статусе памятника природы. Они также уже используются при проведении экскурсий и исследовательской работы школьников.

Объект исследования располагается в левобережной волжской пойме, по которой ранее проходило русло нижнего течения ее притока – реки Безенчук. Безенчук является левым притоком Волги первого порядка и протекает в юго-западной части области по территории Хворостянского и Безенчукского административных районов. На берегах реки Безенчук расположено 9 населенных пунктов с населением около 7000 человек. Длина реки составляет 62 км. Она начинается в западной части Сыртового Заволжья, а большая часть долины разрезает волжские террасы в пределах Низменного Заволжья. Исток реки лежит на высоте 118 м абсолютной высоты в окрестностях с. Переволоки. Верховья ее представляют собой балку, на дне которой находится родник. Постоянный водоток начинается ниже, у поселка Приовражный. В верховьях река течет в северо-западном направлении до пересечения ее с Куйбышевским обводнительно-оросительным каналом. Далее она поворачивает на север и на протяжении 8 км не изменяет своего направления. Затем русло отклоняется на северо- восток и окончательно принимает северо-восточное направление у с. Красноселки, сохраняя его до с. Никольское. В верхнем течении река Безенчук имеет 3 правых притока, протяженностью от 5 до 5,5 км, обводненных обычно в период снеготаяния; бурное течение талых вод вызывает эрозионное разрушение склонов, вследствие чего притоки имеют овражный характер. Первый из них река принимает у с. Студенцы, здесь русло перегорожено плотиной, пруд в основном используется для водопоя скота.

Ниже река течет по направлению к Волге, практически постоянно в северном направлении. На этом отрезке уже ясно сказывается влияние подтопления водами Саратовского водохранилища, но русло реки прослеживается четко.

Далее на характер долины повлияло создание Саратовского водохранилища. От села Екатериновка (на уровне бывшей границы ныне слившихся сел Алексеевка и Екатериновка) до с. Владимировка, где ранее было четко обозначено устье реки, долина Безенчука затоплена и представляет собой залив Саратовского водохранилища, протянувшийся с востока на запад на 8-10 км. Местное население называет его Екате-риновским. Вниз по течению ширина залива постепенно увеличивается от 1 км до 2 км и более. Максимально известная глубина находится на месте затопленного русла р. Безенчук и составляет около 14 м. Справа и слева с заливом соединяются многочисленные ответвления, возникшие в результате затопления водами водохранилища озер-стариц, находящихся в пойме и на 1 и 2 надпойменных террасах рек Волги и Бе-зенчука.

Левый берег крутой, с затопленной поймой граничат волжские первая надпойменная терраса, в основном распаханная под огороды и вторая надпойменная терраса, на которой и находится села Алексеевка, Екатериновка, Федоровка, Владимировка (ныне Алексеевка и Федоровка входят в состав с. Екатериновка). Естественно, побережья залива отличаются по степени антропогенного влияния на флору, растительность и животный мир. Наиболее сильному антропогенному прессу подвержен правый берег залива (Ильина, 2014а, б; Тарасова, Ильина, 2014), на котором располагаются крупные населенные пункты - весьма популярные места рекреации, ныне частично превратившиеся в коттеджные поселки.

Однако мы не можем согласиться с авторами ранее указанной статьи (Зуева, Елисеев, 2004) в том, что «Жители села Екатериновка выкачивают воду из реки, что приводит к дополнительному расходу воды и снижает уровень грунтовых вод» (стр. 213). Не вызывает сомнения, что общий уровень зависит, в первую очередь, от накопленных запасов воды как в Куйбышевском, так и в собственно в Саратовском водохранилищах, а еженедельные его колебания в меженный период связаны с интенсивностью попуска воды (рабочая неделя и выходные дни) гидроэлектростанциями. На протяжении всего времени существования водохранилища в Екатериновском заливе самый низкий уровень воды в нем наблюдается в понедельник.

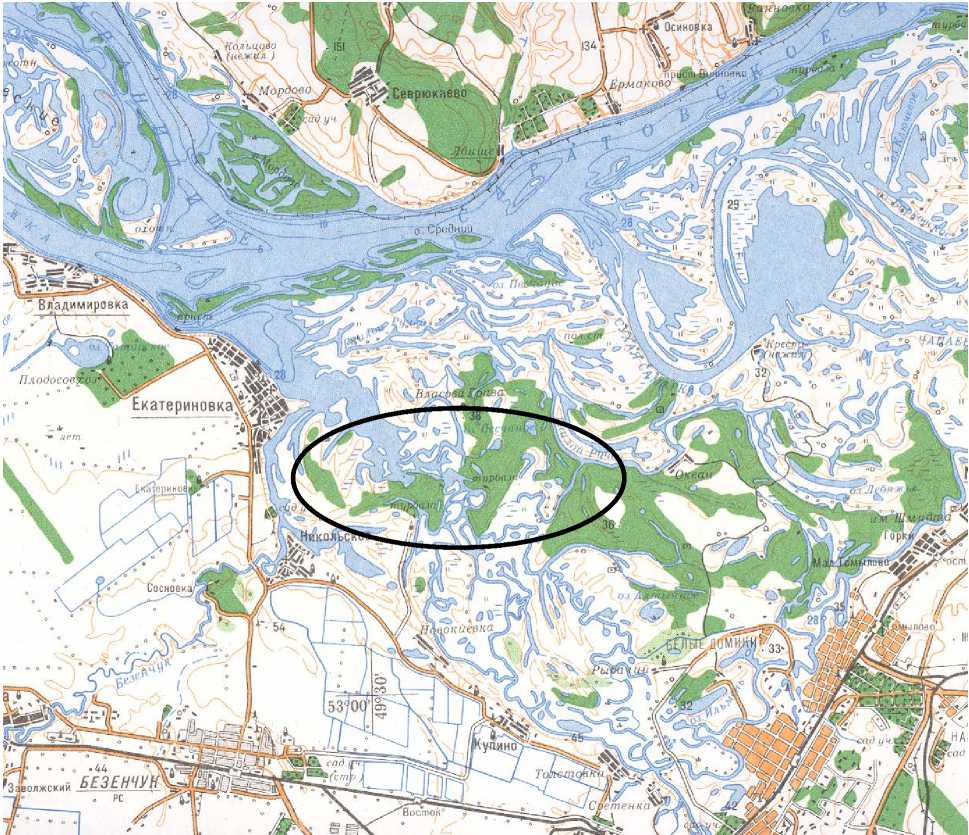

На обширных пространствах Волжской поймы немало мест, интересных для натуралиста. Одним из них является урочище «Пулькина Грива», расположенное на левом берегу Волги. Территория представляет собой часть обширного природного комплекса затопленных Саратовским водохранилищем пойм Волги и Безенчука в приустьевой зоне последнего. Урочище Пулькина Грива, находится в 2-х километрах к западу от с. Екатериновка.

В результате подъема уровня воды после зарегулирования водохранилища нижнее течение реки Безенчук превратилось в обширный залив Саратовского водохранилища, именуемый местным населением Екатериновским. Резко различаются правый и левый берега залива. Правобережье представляет собой разветвленную сеть водоемов, разделяющих территорию поймы на отдельные острова. На незатопленных территориях повышенные вытянутые в длину гривы чередуются с понижениями, как правило, заполненными водой. Растительный покров обширной территории пестрый: включает богаторазнотравно-злаковые пойменные луга, ветлово-осокоревые, осиновые и дубово-вязовые леса, многочисленные водоемы с типичными для них сообществами, и характеризуется высокой степенью сохранности естественных черт.

Несомненный интерес представляет растительный покров высоких песчаных грив. После Великой Отечественной войны, начиная с 50-х годов, под руководством главного лесничего И.К.Березина (Березин, 1976) здесь активно производилась посадка сосны обыкновенной. Ее искусственные насаждения достигают возраста 40-50 лет (кварталы 87, 94, 95 Безенчукского лесничества), а в квартале 105 сосна имеет 6070- летний возраст.

Рис. 1. Левобережная пойма р. Волги между устьями притоков

Чапаевка и Безенчук

- место проведения исследований

На открытых песчаных пространствах между сосняками, а также лесные поляны и опушки несут особый тип степной растительности - псаммофитную степь.

Впервые флористические и геоботанические исследования этого объекта были проведены в 1995-1996 гг. экспедицией кафедры ботаники ПГСГА (в то время Самарский государственный педагогический университет) в рамках комплексной работы «Экос-93», выполненной по заданию Комитета экологии и природных ресурсов Самарской области. Материалы проведенных исследований тех лет (Устинова, Ильина, Бирюкова, Симонова, 1999; Устинова, Ильина, Саксонов, Симонова, 1999) убедительно показали научную, эстетическую и хозяйственную ценность данного природного объекта. Было рекомендовано присвоить объекту статус памятника природы, а в дальнейшем решить вопрос об организации государственного ландшафтного заказника.

В процессе исследования флоры урочища Пулькина Грива было выявлено 184 вида высших сосудистых растений. Кроме того, отмечены представители отдела Моховидные, в частности, зеленый мох плеврозий Шребера. Из отдела Pinophyta зарегистрирован один вид – сосна обыкновенная ( Pinus sylvestris ) и из отдела Equisetophyta также один представитель – хвощ луговой ( Equsetum pratense ).

Анализ соотношения высших таксонов отдела Magnoliophyta показал, что большинство представителей относятся к классу Magnoliopsida – 155 видов, что составляет 84,24% всей флоры, меньшая часть принадлежит к классу Liliopsida - 27 видов, или 14,68%.

Все выявленные растения относятся к 48 семействам и 130 родам. Абсолютное преобладание представителей отдела Magnoliophyta связано с особенностями пойменной флоры как молодого образования. Значительное количество двудольных растений, в основном входящих в группу лугового разнотравья, объясняет богатство ее флористического состава.

Отмеченные семейства неравнозначны по объему. Более богатыми в видовом отношении оказались семейства Аsteraceae (31 вид), Poaceae (17 видов), Fabaceae (15 видов), Rosaceae (14 видов). Кроме названных, к числу ведущих семейств мы отнесли семейства Scrophulariaceae, Salicaceae, Lamiaceae, Apiaceae, Rubiaceae .

В совокупности ведущие семейства составляют 62% видового состава. Прочие семейства включают 5 и меньшее количество видов. В то же время 24 семейства флоры (50% от их общего количества) относятся к монотипным (одновидовым), что свидетельствует о ее значительной гетерогенности. Эти данные согласуются с общим характером флоры Самарского Заволжья, ядро которой образуют обычно перечисленные семейства. В зависимости от характера изучаемого объекта они несколько варьируют. В нашем случае, несомненный интерес представляет вхождение в первую десятку таких семейств как Apiaceae и Rubiaceae .

Преобладающей группой являются мезофиты – 95 видов (51,6% флоры). Второе место во флоре принадлежит ксеромезофитам – 24 вида (13,1%). Далее следуют ксерофиты, представленные 22 видами (11,2%). Влаголюбивые гигромезофиты и гигрофиты представлены 15 и 6 видами (8,2 и 3,3%) соответственно. Экологическая группа гелофитов содержит 7 видов, или 3,8% от зарегистрированной нами флоры. Интересно отметить, что эти группы немногочисленны по числу видов, но весьма широко распространены и образуют густые заросли в прибрежной зоне и на мелководьях Саратовского водохранилища. Таким образом, подавляющее доминирование растений мезофитного характера отражает основные экологические характеристики пойменнодолинных местообитаний (Матвеев, 1990; Матвеев и др., 2001).

В составе флоры выявлены и особые экологические группы растений, приуроченные к специфическим грунтам. На песчаных наносах реки произрастает 11 видов (6,0%) псаммофитов.

Определение экобиоморф проводилось на основе изучения биоморфологических особенностей растений в полевых условиях и по гербарным экземплярам. Использовалась биоморфологическая система жизненных форм И.Г.Серебрякова (1964).

Полученный спектр имеет ряд особенностей. Древесно-кустарниковые формы достаточно многочисленны, они составляют более 20% зарегистрированных видов. Нами отмечены практически все представители этой группы, характерные для пойменных местообитаний. На долю деревьев приходится 17 видов, кустарников и кустарничков – 14 видов, полудревесных форм – 5 видов. Деревья и кустарники обильны, играют важную ценозообразующую роль. Однако большая часть видов растений относится к травянистым многолетникам (64,9%). Среди них доминируют корневищные травы – 49,9% (77 видов). Стержнекорневые травы насчитывают 25 видов (13,6%).

Группа одно- и двулетних растений составляет 114,9% (27 видов). Число рудеральных сорняков невелико, сегетальные виды практически отсутствуют, что свидетельствует о стабильном состоянии флористического комплекса.

Выяснено, что все представители относятся к 7 типам ареалов. Доминирующим является евразиатский тип ареала. Он представлен 86 видами (46,7% флоры). Европейский тип ареала объединяет 33 вида (17,9%). К голарктическому типу ареала относятся 27 видов растений, что составляет около 15% флоры. Плюрирегиональные растения представлены меньшим числом видов –16 (8,7%). Древнесредиземноморский тип ареала включает 10 видов. Занесенные с удаленных географических мест, адвентивные растения достаточно обильны. К ним отнесены 7 видов. Обычно сорнорудеральные растения не характерны для естественных ценозов и их появление в исследуемой флоре следует считать признаком антропогенной трансформации флоры и растительности. Виды средиземноморского типа ареала связаны своим происхождением с территорией бассейна Средиземного моря. Полученные данные в целом свидетельствуют о том, что, несмотря на интразональный характер растительности речных долин, по составу географических элементов флора урочища Пулькина грива типична для пойменных территорий Самарской области.

Данные ценотического анализа показывают, что наиболее многочисленны в составе флоры лесостепные растения, составляющие 22,8% (43 вида). Их доминирование хорошо согласуется с зональной характеристикой флоры. Следующим по числу видов являются луговые травы – 20% (37 видов). Лесные растения (36 видов) занимают третье место и связаны с дубово-вязовыми лесами, приуроченными к верхушкам гривы. Лугово-лесные виды (в числе 19) произрастают в составе прибрежных ивняков, где находят соответствующую экологическую нишу. Степные виды составляют 8,7%. Они проникают в состав флоры лесных опушек южной экспозиции, растут на песчаных грунтах. 10 представителей относятся к лугово-степной фитоценотиче-ской группе.

Характерную часть флоры представляют прибрежно-водные растения, которые насчитывают 11 видов, или 6% флоры. Сорные и рудеральные представители в сумме составляют 11 видов (6%). Таким образом, исследованиями зафиксировано преобладание во флоре объекта исследования видов, характерных для естественных сообществ, что является одним из оснований для присвоения ему статуса памятника природы регионального значения.

Сохранение флористического разнообразия экосистем представляет собой составную часть природоохранной деятельности (Малышев, 1980; Редкие и исчезающие виды флоры СССР, 1981; Саксонов, 2001). Обеспечение сохранности генофонда раритетной флоры связано с созданием развитой сети охраняемых объектов, так называемого экологического каркаса (Розенберг, Краснощеков, 1996), важным звеном которого являются памятники природы.

При изучении флоры Пулькиной гривы были обнаружены редкие представители флоры Самарской области. Условно их можно разделить на три группы. К первой мы отнесли виды, занесенные в Красную книгу Самарской области (2007). Их оказалось 8 видов, перечисленных ниже.

-

1. Горечавка легочная ( Gentiana рneumonante L.) имеет статус 5/Г – условно редкий вид со стабильной численностью. На карте, помещенной в Красной книге (стр.138), место произрастания вида указано неточно. Численность высокая.

-

2. Молочай уральский ( Euphorbia uralensis Fisch. ex Links), статус 2/Б – очень редкий вид, плавно снижающий численность (2007, стр. 111). На карте место произрастания вида в районе исследования не обозначено. Выявленное местообитание является новым, число особей невысокое.

-

3. Касатик водный ( Iris pseudacorus L.), имеет статус 5/Г – условно редкий вид со стабильной численностью. На карте, помещенной в Красной книге (стр.103), место произрастания вида указано. Численность высокая.

-

4. Хондрилла злаколистная ( Chondrilla graminea Bieb.), восточноевропейский эндемик, произрастающий на западной границе своего ареала. Имеет статус 3/Г – весьма редкий вид со стабильной численностью. На карте Красной книги (стр.48) место произрастания вида указано неточно. Численность умеренная.

-

5. Цмин песчаный, Бессмертник (Helichrysum arenarium (L.) Moench) . Статус – 5/Б – условно редкий вид, плавно снижающий численность. На карте Красной книги (стр.50) место произрастания вида указано неточно. Встречается спорадически, довольно значительными скоплениями.

-

6. Подорожник Корнута ( Plantago cornuti Gouan). Статус 4/Г – редкий вид со стабильной численностью. На карте Красной книги (стр.204) место произрастания вида не указано. Особи данного вида в выявленном новом местообитании немногочисленны.

-

7. Ковыль перистый ( Stipa pennata L.). Статус – 5/Б – условно редкий вид, плавно снижающий численность. На карте Красной книги (стр.222) место произрастания вида неточно. Особи вида образуют локальные популяции, приуроченные к высоким песчаным гривам.

-

8. Тополь белый ( Populus alba L.). Статус – 5/Б – условно редкий вид, плавно снижающий численность. На карте Красной книги (стр.50) место произрастания вида указано. Старые деревья одиночные, произрастают вдоль побережий водоемов, молодые деревья и подрост встречаются редко.

Ценность предлагаемого к охране природного объекта состоит в богатстве его флоры, в том числе содержащей 26 редких и уязвимых представителей, разнообразии растительного покрова, состоящего из фитоценозов различных типов, а также важной водоохраной и почвозащитной роли лесолуговой растительности. Кроме того, Пуль-кина грива является уникальным примером выращивания сосновых насаждений в пойме.

Влияние антропогенного фактора на флору и растительность Пулькиной гривы заключается в сенокошении, вырубке древостоев, пожарах, рекреации. В настоящее время совокупное действие хозяйственной эксплуатации еще не достигло порогового уровня. Необходимо в скорейшем времени узаконить для изученного природного комплекса статус памятника природы регионального значения.

Список видов растений Пулькиной гривы: Aceraceae ( Acer negundo L., A. tatari-cum L.); Alismataceae ( Alisma plantago-aqutica L., Sagittaria sagittifolia L.); Apiaceae ( Chaerophyllum bulbosum L., Eryngium planum L., Falcaria vulgaris Bernh., Herachleum sibiricum L., Seseli libanotis (L.) Koch, Silaum silaus (L.) Schinz & Thell., Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur); Aristolochiaceae ( Aristolochia clematitis L.); Asteraceae ( Achillea millefolium L., Artemisia austriaca Jacq., A. absinthium L., A. arbotanum L., A. campestris L., A. latifolia Ledeb., A. sericea Web. ex Steclim., Bidens tripartita L., Carduus acan-thoides L., Centaurea sumensis Kalen., Cirsium vulgare (Savi) Ten., C. arvevse (L.) Scop., C. incanum (S.G.Gmel.) Fisch., Cichorium intybus L., Chondrilla graminta Bieb., Cyclachaena [anthifolia (Nutt.) Fresen, Helichrisum arenarium (L.) Moench, Hieracium umbillatum L., Inula britannica L., I. helenium L., Galatella rossica Novopokr., Picris hi-eracioides L., Ptarmica vulgaris Hill., Pulicaria vulgaris Gaertn, Senecio erucifolius L., Sonchus oleraceus L., S. arvensis L., Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kerner, Tanacetum vul-gare L., Tragopogon pratensis L., Xanthium strumarium L.); Betulaceae ( Betula pendula Roth); Boraginaceae ( Myosotis palustris L., Symphitum officinale L.); Brassicaceae ( Berteroa incana (L.) DC., Erysimum chtiranthoides L., Rhamnus cathartica L., Sisymbrium loeselii L.); Campanulaceae ( Adenophora liliifolia (L.) DC.); Cannabaceae ( Cannabis sativa L.); Caprifoliaceae ( Lonicera xylosteum L.); Caryophyllaceae ( Dianthus an-drzejowskianus (Zapal.) Kulcz, D. deltoides L., D. pratensis Bieb., Gypsophila paniculata L.); Celastraceae ( Euonymus europaea L.); Chenopodiaceae ( Chеnopodium glaucum L.); Convolvulaceae ( Convolvulus arvensis L.); Crassulaceae ( Sedum acre L., S. maximum (L.) Hoffm., S. telephium L.); Cyperaceae ( Carex riparia Curt., Scirpus lacustris L.); Elaeagnaceae ( Elaeagnus angustifolia L.); Equsetaceae ( Equsetum pratense Ehrh.); Eu-phorbiaceae ( Euphorbia semivillosa Prokh, E. uralensis Fisch. ex Link, E. waldsteinii (Sojak) Czer.,); Fabaceae ( Astragalus cicer L., A. onobrychis L., Caragana arborescens Lam., Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszczak) A.Klaskova, Genista tinctoria L., Lathyrus pratensis L., L. tuberosus L., Lotus corniculatus L., Medicago romanica Prod., Trifolium alpestre L., T. pratense L., T. repens L., Vicia cracca L., V. sativa L.,); Fagaceae ( Quercus robur L.); Iridaceae ( Iris pseudacorus L.); Geraniaceae ( Geranium prаtense L.); Gentianaceae ( Gentiana pneumonanthe L.); Lamiaceae ( Glechoma hederacea L., Lycopus europaetus L., Mentha arvensis L., Nepeta pannonica L., Origanum vulgare L., Prunella vulgaris L., Stachys palustris L.); Liliaceae ( Allium angulosum L., Asparagus officinalis L., Convallaria majalis L., Polygonatum odoratum (Mill.) Druce); Lythraceae ( Lythrum sali-caria L.); Malvaceae ( Althaea officinalis L., Lavatera thuringiaca L.); Oleaceae ( Fraxinus lanceolata Borkh); Onagraceae ( Epilobium palustre L., Oenothtra biennis L.); Orchida-ceae ( Epipactis helleborine (L.) Crantz); Plantaginaceae ( Plantago cornuti Gouan, P. major L., P. media L.); Poaceae ( Alopecurus genicularis L., A. pratensis L., Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Brachypodium pinnatum (L.) Beauv., Bromopsis inervis (Leyss.) Holub, B. riparia (Rehm) Holub, Elytrigia repens (L.) Newski, Dactylis glomerata L., Koeleria glauca (Spreng.) DC., Poa nemoralis L., P. pratensis L., Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert, Phleum pratense L., Phragmites australis (Cav.) Trin. Ex Steud., Setaria viridis (L.) Beauv., Stipa capillata L., S. pennata L.); Polygonaceae ( Polygonum aviculare L.s.l., P. convolvulus L., Rumex acetosa L., R. acetosella L., R. confertus Willd.) Primulaceae ( Lysimachia vulgaris L.); Ranunculaceae ( Delphinium cuneatum Stev. ex DC., Ranunculus acris L., R. repens L., Thalictrum minus L.); Rubiaceae ( Galium boreale L., G. odoratum

(L.) Scop., G. physocarpus Ledeb., G. ruthenicum Willd., G. tinctorium (L.) Scop., G. verum L.,); Salicaceae ( Salix alba L., S. aurita L., S. fragilis L., S. pentandra L., S. triandra L., Populus alba L., P. nigra L., P. tremula L.); Scrophulariaceae ( Linaria genistifolia (L.) Mill., L. vulgaris Mill., Melampyrum argyrocomum (Fisch. ex Ledeb.) K.-Pol., M. pratense L., Veronica chamaedris L., V. longifolia L., V. spicata L., V. spuria L., V. teu-crium L.); Solanaceae ( Solanum dulcamara L.); Typhaceae ( Typha angustifolia L., T. lati-folia L.); Violaceae ( Viola arvensis Murr.); Ulmaceae ( Ulmus glabra Huds., U. laevis Pall., U. pumila L.); Urticaceae ( Urtica dioica L.).

Список литературы Флора урочища Пулькина грива (Безенчукский район, Самарская область)

- Абрамова Л.М., Ильина В.Н., Каримова О.А., Мустафина А.Н. Сравнительный анализ структуры популяций Hedysarum grandiflorum (Fabaceae) в Самарской области и Республике Башкортостан//Растительные ресурсы. 2016. Т. 52. № 2. С. 225-239.

- Аладинская А.Р., Анопченко Т.Ю., Афонина И.А., Ахмеденов К.М., Домашенко Ю.Е., Дрогобужская С.В., Иванова Т.К., Ильина В.Н. и др. Охрана окружающей среды от негативного воздействия хозяйственной деятельности: научная монография; под ред. Д.В. Елисеева. Новосибирск, 2015. 260 с.

- Варенова О.Н., Ильина Н.С., Лайкова Е.Г., Логинов Д.Н., Логинова Н.А., Магдеев Д.В., Павлов С.И., Ясюк В.П. Царев курган: Учебное справочно-методическое пособие для проведения экскурсий и походов. Самара: СГПУ, 1999. 64 с.

- Васюков В.М., Иванова А.В., Лысенко Т.М. К флоре Сыртового Заволжья//Самарский научный вестник. 2015. № 2 (11). С. 45-47.

- Дорогова Ю.А., Ильина В.Н. К вопросу об экологических условиях местообитаний копеечника Гмелина (Hedysarum gmelinii Ledeb.)//Структурно-функциональная организация и динамика растительного покрова: материалы Всеросс. научно-практ. конф. с международ. участием, посв. 100-летию со дня рождения д.б.н., проф. В.Е. Тимофеева. 1-3 февраля 2012 г., Самара. Самара: ПГСГА, 2012. С. 121-124.