Флористический состав и структура сосновых лесов водоохранной зоны чебоксарскоговодохранилища на территории Республики Марий Эл

Автор: Закамская Елена Станиславовна, Бекмансуров Минханаф Валиуллович, Скочилова Елена Анатольевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Лесные ресурсы

Статья в выпуске: 1-8 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Изученные сосновые ценозы в водоохранной зоне Чебоксарского водохранилища на территории Республики Марий Эл отнесены к двум группам типов леса: сосняки кустарничково-зеленомошные ( Pineta sylvestris fruticuloso-hylocomiosa ) и сосняки зеленомошно-лишайниковые ( Pineta sylvestris hylocomioso-cladinosa ), которые отличаются друг от друга видовым составом, доминантами и проективным покрытием травяно-кустарничкового яруса. Приводятся данные о вертикальной структуре и фиторазнообразии исследованных сообществ.

Сосновые леса, фиторазнообразие, эколого-ценотические группы

Короткий адрес: https://sciup.org/148200977

IDR: 148200977 | УДК: 581.55:

Текст научной статьи Флористический состав и структура сосновых лесов водоохранной зоны чебоксарскоговодохранилища на территории Республики Марий Эл

Важной задачей синэкологии является познание закономерностей организации фитоценозов, определяющих состав, структуру и функционирование экосистемы в целом. Изучение различных растительных сообществ накапливает данные об их развития и устойчивости. Более половины территории Республики Марий Эл занято лесами. Доля сосновых лесов составляет около 41%. Сосновые насаждения преобладают преимущественно в южной части республики [13]. Наиболее распространены сосняки зеленомошные, брусничные, черничные, лишайниково-мшистые [15]. Сосновые леса, произрастающие на пойменных террасах имеют значение не только как сырьевые ресурсы, но и выполняют почвозащитную, водоохранную и санитарно-гигиеническую роль, скрепляя корнями песчаные и супесчаные почвы, удерживая их от ветровой и водной эрозии.

Цель работы: провести анализ флористического состава и структуры сосновых фитоценозов, произрастающих в водоохранной зоне Чебоксарского водохранилища.

Исследования проводились в левобережной части водохранилища на территории Горномарийского, Килемарского, Юринского административных районов Республики Марий Эл. Согласно карте зон и типов поясности растительности России и сопредельных территорий [9] России и сопредельных территорий данная территория находится в подзоне подтаежных смешанных (хвойношироколиственных) лесов и расположена на Марийской низменности которая представляет собой волнистую низменную равнину, сложенную мощными песчаными наносами. Отложенные ледниковыми водами пески под влиянием водной и

ветровой эрозии сформировали дюнный ландшафт [6, 18]. Рельефообразующими породами являются древнеаллювиальные и флювиоглянциальные рыхлые, слоистые, цементированные пески и супеси большой мощности, залегающие на размытой неровной поверхности коренных пород пермского возраста [16]. Исследования проводились в Южном ботанико-географическом районе и частично затрагивали юго-восток Ветлужско-Юшутского района [2-4]. Изученные сосняки приурочены к первой надпойменной террасе Волги и ее притока – Ветлуги.

Для изучения состава и структуры сосновых сообществ закладывались пробные площади размером 400 м2, на которых были проведены геоботанические описания по стандартной методике [11, 14]. При характеристике количественного участия видов в фитоценозе использовали балльную шкалу обилия видов Браун-Бланке [19]. Название растительных ассоциаций приводится по доминантной классификации. Научные названия сосудистых растений даны в соответствии со сводкой С.К. Черепанова [17], мхов – по Определителю мхов Карелии [1], лишайников – по сводке лишайников и лихенизированных грибов Швеции и Норвегии [20].

В ходе изучения растительного покрова оценивали таксономическое разнообразие, соотношение эколого-ценотических групп и жизненных форм сосудистых растений. Альфа-разно-образие отдельных сообществ выражали через видовое богатство и видовую насыщенность сосудистых растений на 400 м2. Для сравнения флористического состава выделенных групп описаний использован коэффициент сходства видового состава Съеренсе-на для качественных данных (без учета обилия), который рассчитывался для попарно сравниваемых фитохор по формуле: Cs = 2j / (a + b), где j – число общих видов в сравниваемых фитохорах; a – число видов в первой фитохоре; b – число видов во второй фитохоре [12]. Кроме таксономического, рассматривали и структурное разнообразие растительных сообществ, которое оценивали по спектрам эколого-ценотических групп (ЭЦГ) сосудистых растений [7].

При выделении групп описаний, сходных по составу и структуре растительности, использованы методы кластеризации и непрямой ординации описаний в абстрактных осях варьирования с использованием соответствий с удаленным трендом [8]. В ходе обработки геоботанических описаний (22 описания) все изученные ценозы разделены на две группы типов леса: сосняки кустарничковозеленомошные (Pineta sylvestris fruticuloso-hylocomiosa) и сосняки зеленомошно-лишайниковые (Pineta sylvestris hylocomioso-cladino-sa).Краткая таксационная характеристика данных групп приведена в таблице.

Таблица. Таксационная характеристика опытных участков

|

Группа типов леса |

Число пробных площадей |

Класс возраста |

Класс бонитета |

Полнота древостоя |

|

Pineta sylvestris fruticuloso-hylocomiosa |

16 |

II-IV |

I- II |

0,6-0,8 |

|

Pineta sylvestris hylocomioso-cladinosa ) |

6 |

II-IV |

I- II |

0,7-0,8 |

Таксономическое разнообразие исследованных сосняков представлено 73 видами сосудистых растений 39 семейств. Пятерку семейств, лидирующих по числу видов составляют Мятликовые (7 видов), Розовые (7), Гвоздичные (6), Осоковые и Фиалковые (по 4). Остальные семейства представлены 1-3 видами. В спектре жизненных форм – 11 видов деревьев, 8 кустарников, 6 кустарничков, 1 полукустарничек; остальные – многолетние травянистые растения разных биоморф.

Сосняки кустарничково-зеленомошные произрастают на дерново-подзолистых супесчаных почвах, мощность гумусового горизонта колеблется от 6 до 10 см. В формировании древостоя, кроме сосны обыкновенной принимает участие береза повислая ( Betula pendula Roth.), изредка ель финская ( Picea x fennica (Regel) Kom.). Подрост представлен преимущественно елью финской и иногда липой сердцелистной ( Tilia cordata Mill.). В разреженном подлеска встречаются ракитник русский ( Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Vorosch.) Klask.), рябина обыкновенная ( Sorbus aucuparia L.), можжевельник обыкновенный ( Juniperus communis L.), дуб черешчатый ( Quercus robur L,). Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 40-80%. В его составе доминируют цено-популяции брусники ( Vaccinium vitis-idaea L,), черники ( V. myrtillus L,); с высоким постоянством и обилием встречаются вейник наземный ( Calama-grostis epigeios (L.) Roth), ландыш майский ( Convallaria majalis L.). В моховом покрове доминирует Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. Его покрытие местами достигает 80%. С разным постоянством присутствуют Politrichum juniperinum Hedw, Dicranum scoparium Hedw. В этой группе сосняков обнаружено – 64 вида сосудистых растений. Средняя видовая насыщенность составляет 13,2 видов на 400 м2.

В сосняках лишайниково-зеленомошных почвы подзолистые песчаные и супесчаные, мощность гумусового горизонта не превышает 5 см. Флористический состав насчитывает всего лишь 39 видов. Средняя видовая насыщенность составляет 11,5 видов сосудистых растений на 400 м2.

Древесный ярус, в отличие от предыдущей группы сосняков, образован почти исключительно сосной обыкновенной, береза повислая встречается единичными экземплярами. Ель финская обнаружена только в составе подроста. С высокой встречаемостью в подлеске обнаруживаются ракитник русский (75%), можжевельник обыкновенный (62%) и рябина обыкновенная (62%). Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса сильно варьирует – от 5 до 40%. Ценопопуляций кустарничков и травянистых растений, характеризующихся высоким обилием нет. Покрытие мохово-лишайникового яруса высокое (60-100%). Среди лишайников доминируют Cladonia rangiferina (L.) Web. и Cladonia arbuscula (Wall.) Flot . Среди мхов преобладают – Pleurozium schreberi, Politrichum junipernum, Dicranum polysetum Sw. Флористический этой группы фитоценозов сходен с сосняками лишайниково-зеленомошными, описанными В.И. Василевичем и Т.В. Бибиковой [5]. Коэффициента сходства флористического состава двух сравниваемых групп типов сосняков составил 0,58.

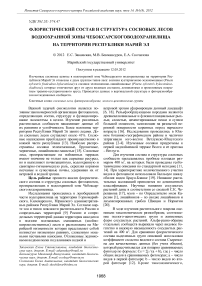

В спектре ЭЦГ сосудистых растений сравниваемых групп типов леса нет существенных различий (рис.). В нем преобладают бореальные, боровые и неморальные виды. В небольшом количестве и с незначительным обилием встречаются луговые и нитрофильные виды.

Рис. Спектр ЭЦГ сосудистых растений в исследованных сосняках:

Br – бореальная, Pn – боровая, Nm – неморальная MFr – свежелуговая, MDr – сухолуговая, Nt – черноольшанни-ковая (нитрофильная)

Вывод: в целом флористический состав, структура фитоценозов и спектр эколого-ценотических групп отражают положение исследованных сообществ в подзоне смешанных хвойно-широколиственных лесов.

Список литературы Флористический состав и структура сосновых лесов водоохранной зоны чебоксарскоговодохранилища на территории Республики Марий Эл

- Абрамов, И.И. Определитель листостебельных мхов Карелии/И.И. Абрамов, Л.А. Волкова//Бриологический журнал. 1998. Т. 7, прил. 1. 398 с.

- Абрамов, Н.В. Флористическое районирование Марийской АССР//Состояние и перспективы исследования флоры средней полосы европейской части СССР. -М.: Изд-во МОИП, 1984. С. 50-52.

- Абрамов, Н.В. Конспект флоры Республики Марий Эл. -Йошкар-Ола: МарГУ, 1995. 192 с.

- Абрамов, Н.В. Флора республики Марий-Эл: инвентаризация, районирование, охрана и проблемы рационального использования ее ресурсов: науч. изд. -Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2000. 163 с.

- Василевич, В.И. Лишайниковые и лишайниково-зеленомошные сосняки Восточной Европы/В.И. Василевич, Т.В. Бибикова//Ботанический журнал. 2010. Т. 95. № 5. С. 601-617.

- Васильева, Д.П. Ландшафтная география Марийской АССР. -Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1979. 134 с.

- Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность. -М.: Наука, 2004. Ч.2. С. 125-131.

- Джонгман, Р.Г.Г. Анализ данных в экологии сообществ и ландшафтов/Р.Г.Г. Джонгман, С.Дж.Ф. Тер Брак, О.Ф.Р. Ван Тонгерен. -М.: РАСХН, 1999. 306 с.

- Зоны и типы поясности растительности России и сопредельных территорий. Пояснительный текст и легенда к карте. -М.: МГУ, 1999. 64 с.

- Красная книга Республики Марий Эл: редкие и нуждающиеся в охране растения марийской флоры/Сост. Абрамов Н.В.; Под ред. чл. корр. РАН В.Н. Тихомирова. -Йошкар-Ола: Мар. книжн. изд-во, 1997. 128 с.

- Методы изучения лесных сообществ. -СПб.: НИИХимии СПбГУ, 2002. 240 с.

- Мэгарран, Э. Экологическое разнообразие и его измерение. -М: Мир, 1992. 241 с.

- Постановление Правительства Республики Марий Эл от 26.10.2006 № 221 "О концепции развития лесного комплекса Республики Марий Эл до 2010 года". URL: http://www.marlaws.ru/index.php?ds=395362

- Программа и методика биогеоценотических исследований. -М.: Наука, 1974. 403 с.

- Смыков, А.Е. Динамика структуры лесного фонда Марий Эл и пути ее оптимизации/А.Е. Смыков, Ю.П. Демаков//Лесное хозяйство. 2008. № 1. С. 43-45.

- Физико-географическое районирование Среднего Поволжья. -Казань: Изд-во КГУ, 1964. 197 с.

- Черепанов, С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. -СПб.: Мир и семья, 1995. 990 с.

- Энциклопедия Республики Марий Эл. -Йошкар-Ола, 2009. 872 с.

- Braun-Blanquet, J. Pflanzensoziologie. 3. Aufl. -Wien; Т.-Y., 1964. 865 s.

- Santesson, R. The lichens and lichenicolous fungi of Sweden and Norway. -Lund, 1993. 240 p.