Флуктуации и сукцессии в лесных сообществах на фоне изменения климата

Автор: Маслов Александр Анатольевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В заповедных лесных участках Московской обл. на протяжении 25 лет изучены разные формы природной динамики лесных сообществ (сукцессии, флуктуации) и их переходы. Показано, что основными формами динамики на заповедных территориях являются флуктуации, сукцессии в результате изменения климата и поздние фазы вторичных сукцессий после пожаров и рубок. Флуктуации и циклические сукцессии могут переходить во вторичные и вековые сукцессии в результате изменения климата.

Сукцессии, флуктуации, изменение климата, заповедные лесные участки, московская обл

Короткий адрес: https://sciup.org/148200814

IDR: 148200814 | УДК: 630

Текст научной статьи Флуктуации и сукцессии в лесных сообществах на фоне изменения климата

К концу XX века в геоботанической литературе сложились достаточно полные представления о различных формах динамики растительных сообществ [11, 9, 1, 15]. Если исключить специфический случай первичных сукцессий на вновь возникших минеральных субстратах и не рассматривать сезонную динамику, то большинство авторов выделяет четыре формы динамики. 1) Флуктуации – непродолжительные и ненаправленные малые сдвиги состава или структуры популяций в ответ на небольшие нарушения. Продолжительность «возврата» сообщества в исходное состояние не должна превышать 10 лет [11]. 2) Циклические сукцессии (демутации) – восстановление компонентов растительности при их нарушении на площади, сопоставимой с площадью сообщества. По времени такие сукцессии превышают 10 лет. 3) Вторичные сукцессии – восстановление зрелого сообщества после масштабного нарушения (пожары, ураганы, рубки, вспышки дендрофагов). 4) Вековые сукцессии (гологенез) протекают в пределах ландшафта как результат длительных изменений п риродной среды или климата. Типичным примером такой сукцессии является рост верхового болота.

Гораздо менее полными являются представления о переходе одних форм динамики растительных сообществ в другие, а также о том, как разные формы динамики друг с другом взаимодействуют при изменении внешних условий (климата). Особую ценность для анализа разных форм природной динамики представляют данные прямых и длительных наблюдений на постоянных пробных площадях (ППП) в условиях заповедного режима. Рассмотрим конкретные формы динамики и их переходы друг в друга на примере природных процессов в заповедных лесных участках Московской обл. за 25 лет наблюдений.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На протяжении трех десятилетий в различных типах заповедных условно-коренных лесов Московской области ведется работа по мониторингу

природной динамики [6]. Разработанная база данных по динамике древостоев, подроста, подлеска и нижних ярусов обновляется с частотой 1–5 лет. Достоверность выявления флуктуаций и сукцессионных трендов обеспечивается большими размерами выборки на площадках 0.2×0.2 м.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

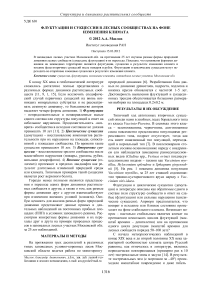

Типичный ход автогенных вторичных сукцессий описан нами в хвойных лесах бореального типа из класса Vaccinio-Piceetea . В сосняках этого класса – зеленомошнике, черничнике, долгомошнике сосна повсеместно представлена популяциями регрессивного типа, подрост отсутствует, тогда как ель имеет инвазионный тип популяций, переходящий в нормальный тип [7]. В послепожарном столетнем сосняке-зеленомошнике наряду с внедрением ели наблюдается замещение раннесукцессионных видов ( Cladina spp., Festuca ovina ) позднесукцессионными видами – такими как Vaccinium myr-tillus , Hylocomium splendens и Sphagnum girgensoh-nii [5]. На рис. 1 показана динамика популяции Vaccinium myrtillus , за 25 лет ставшей содоминан-том травяно-кустарничкового яруса наряду с Vac-cinium vitis-idaea .

Флуктуации и циклические сукцессии (демутации) в литературе описаны как обратимые сдвиги в составе (или структуре) сообществ в ответ на слабые (флуктуации) или сильные нарушения (циклические сукцессии). Априори предполагается, что возврат в исходное или близкое состояние происходит на фоне стабильного климата. Возникает вопрос – настолько стабильным является климат на протяжении нескольких циклов флуктуаций (масштаб времени – десятилетия) или на протяжении одного цикла демутации (масштаб времени для лесных сообществ порядка 50–100 лет)?

С начала метеорологических наблюдений в конце XIX века и до второй половины XX века характерной особенностью климата центра Русской равнины, как отмечалось в литературе, являлись периодически повторяющиеся (примерно раз в 10 лет) экстремальные зимы и засухи [14]. В результате экстремальных зим (с морозами за –40°) происходило масштабное повреждение и даже гибель

Рис. 1 . Динамика корневой встречаемости (%) черники ( Vaccinium myrtillus ) в сосняке-зеленомошнике (количество учетных площадок N=2000).

неморальных древесных пород: ясеня, вяза, клена, серьезное повреждение дуба, а также гибель надземных побегов лещины.

Повторяющиеся примерно раз в 10 лет экстремальные зимы создавали в смешанных неморальных лесах из класса Querco-Fagetea классический цикл флуктуаций численности лещины – доминирующей породы подлеска. Семилетний ход такой флуктуации – с момента гибели стволов лещины в зиму 1978/79 г. и до смыкания вновь возникшего полога был описан в работе [13]. Полный цикл флуктуации, по мнению авторов, составляет 10 лет. По иронии судьбы, данный цикл оказался последним в ряду флуктуаций.

Во второй половине XX века экстремальные зимы в центре Русской равнины случались все реже и реже. Зима 1978/79 г. «с морозом за –40°» была последней в ряду наблюдений. За последующие 30 лет ни одна из холодных (неэкстремальных) зим не приводила к гибели или серьезному повреждению дуба, ясеня, вяза, лещины. В европейской части России наблюдается потепление климата, особенно сильное с конца 1980-х годов [3]. Одновременно с существенным увеличением безморозного периода (на 39 дней с 1948 по 1998 г.) наблюдается увеличение общего количества осадков.

В связи с прекращением периодически наблюдавшихся экстремальных зим, потеплением, увеличением безморозного периода в хвойно-широколиственных неморальных лесах с конца XX века наблюдается сильная перестройка. Широколиственные породы и неморальные виды нижних яру- сов получили новое конкурентное преимущество, их роль и значение за 30 лет увеличились. Восстановление яруса из лещины из флуктуации перешло в сукцессию. Однако тип, продолжительность такой сукцессии в настоящее время оценить затруднительно. Новая экстремальная зима в любой момент может прервать процесс.

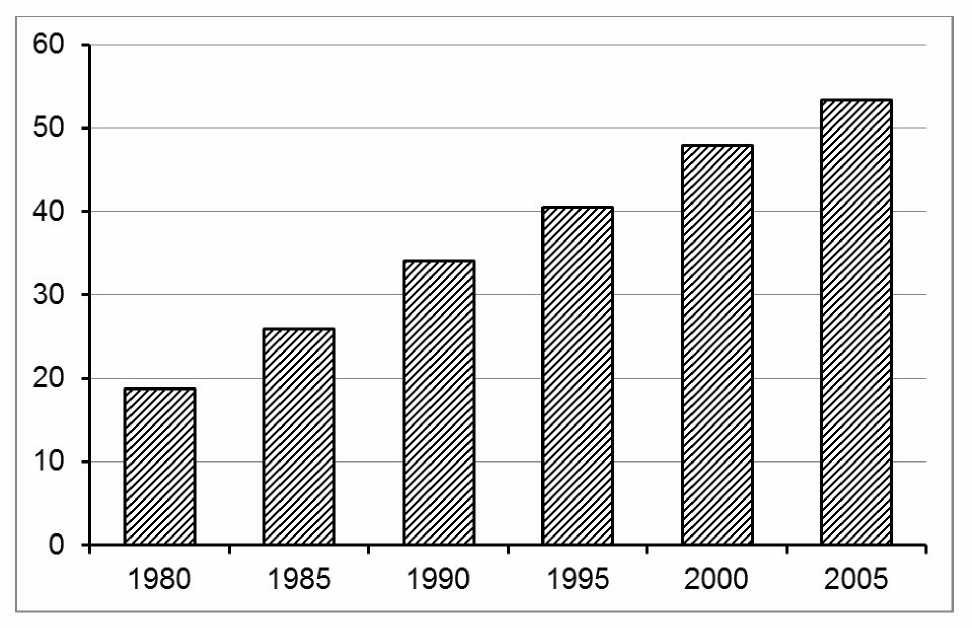

На рис. 2 представлен ход динамики популяции лещины в смешанном ельнике с осиной немораль-но-кисличном (ППП 65–1). К моменту последней экстремальной зимы 1978/79 г. лещина была представлена редко стоящими кустами высотой до 3–5 м. В 1980 г. (момент начала регулярных учетов на ППП) все старые стволы лещины стояли мертвыми, но появились молодые прикорневые побеги высотой до 1 м. За 10 лет лещина восстановила первоначальную численность и высоту. Флуктуация завершилась, но процесс перешел в сукцессию. Через 20 лет число стволов лещины удвоилось, высота отдельных кустов превысила 6 м (рис. 2). При этом лещина сформировала сомкнутый ярус по всей территории ельника, существенно изменив освещенность на уровне нижних ярусов.

Наиболее сильные изменения видового состава и структуры фитоценозов обнаружены нами в группе субнеморальных кисличных ельников на стыке классов Vaccinio-Piceetea и Querco-Fagetea [8], где изначально в составе сообществ были представлены группы бореальных, субнеморальных и неморальных видов, наблюдалось максимальное видовое разнообразие и наименьшая концентрация доминирования [4].

□0.50–1.50 ■ 1.51–3.00 п 3.01–4.50 ■ >4.50

Рис. 2 . Динамика распределения кустов лещины ( Corylus avellana ) по высоте в ельнике неморально-кисличном (ППП 65–1) после последней экстремальной зимы 1978/79 г., экз./га.

Одновременно с формированием яруса из лещины в кисличных типах леса появляется подрост клена. В нижних ярусах кисличных типов леса уменьшается роль видов олиготрофной группы черники-брусники, но возрастает роль видов эвтрофной группы копытня и папоротников. Так, Galeobdolon luteum за 25 лет наблюдений из единично представленного вида превратился в доминирующий вид ельника-кисличника, достигнув встречаемости 50% [7]. Увеличивают свое участие в кисличных ельниках и такие неморальные виды как цирцея ( Circaea alpina ) и медуница ( Pulmonaria obscura ). В результате сукцессии возрастает богатство почвы доступным азотом, что было показано с помощью индикации по шкалам Элленберга.

В то же время более краткосрочные и типичные флуктуации – такие как зарастание пороев кабанов и краткосрочное разрастание нитрофильных видов в местах падения крон живых деревьев за последние десятилетия не претерпели существенных изменений и завершаются восстановлением исходной растительности за 5–10 лет.

В связи с отсутствием экстремальных зим, общим потеплением климата и продолжающимися экстремальными засухами (особенно сильными – 2002 и 2010 гг.) в кисличных и неморальнокисличных ельниках Центра Русской равнины с начала XXI века наблюдаются и другие сукцессии – на стыке циклических и вековых климатогенных. Это – масштабные усыхания ельников в результате длительных вспышек короеда типографа [10]. Как показали наши исследования, отмирание материнского полога в заповедных кисличных и немораль-но-кисличных ельниках приводит к формированию яруса древостоя / подлеска из рябины и/или лещины при незначительном участии ели в возобновлении [2]. Описанный классиками «еловый лес как трехстадийная система» [12] на обширных площадях уступает место неморальным сообществам совершенно другого типа, меняется также традиционный ход вторичных сукцессий.

ВЫВОДЫ

Таким образом, в условиях Центра Русской равнины в природных лесах на заповедных территориях продолжаются флуктуации, автогенные и климатогенные сукцессии под влиянием изменения климата. Автогенные сукцессии характерны для бореальных лесов из класса Vaccinio-Piceetea . В кисличных и неморально-кисличных ельниках (на стыке классов Vaccinio-Piceetea и Querco-Fagetea ) наблюдается рост участия неморальных пород кустарников и деревьев (лещина, клен) и неморальных видов нижних ярусов. Прекращение экстремальных зим, увеличение безморозного периода со второй половины XX века существенно изменило ход природных сукцессий и флуктуаций. Часть флуктуаций переходит в сукцессии. Потенциально это – процесс обратимый.

Работа частично поддержана грантом Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных школ РФ НШ-2807.2012.4.

Список литературы Флуктуации и сукцессии в лесных сообществах на фоне изменения климата

- Василевич В.И. Некоторые новые направления в изучении динамики растительности//Ботан. ж., 1993. Т. 78, № 10. C. 1-15.

- Ермаков, А.Л. Начальный этап возобновления деревьев в очаге усыхания ели после вспышки короеда типографа/А.Л. Ермаков, А.А. Маслов//Труды Звенигородской биологической станции. 2011. Т. 5. С. 149-150.

- Груза Г.В. Изменение климатических условий европейской части России во второй половине XX века/Г.В. Груза, Э.Я. Ранькова//Влияние изменения климата на экосистемы. М., 2001. С. I.9-I.16.

- Маслов А.А. 1998. Динамика фитоцено-экологических групп видов и типов леса в ходе природных сукцессий заповедных лесов центра Русской равнины//Бюл. МОИП. Отд. биол. Т. 103. № 2. С. 34-43.

- Маслов А.А. Сукцессионная динамика древостоя и нижних ярусов в послепожарном 100-летнем сосняке лишайниково-зеленомошном//Лесоведение. 2002. № 2. С. 23-29.

- Маслов А.А. Мониторинг эталонных лесных экосистем в заповедных лесных участках//Мониторинг природного наследия. М.: Товарищество научных изданий КМК. 2009а. C. 21-37.

- Маслов, А.А. Мониторинг биоразнообразия и процессов природной динамики в заповедных лесных участках: программа и итоги работ за 25 лет//Структура и функции лесов Европейской России. М.: Товарищество научных изданий КМК. 2009б. C. 172-190.

- Маслов А.А. Проблемы классификации заповедных ельников Московского региона с применением флористических критериев//Растительность Восточной Европы: классификация, экология и охрана. Брянск: Ладомир, 2009в. C. 143-146.

- Миркин Б.М. Антропогенная динамика растительности//Итоги науки и техники. Ботаника. М.: ВИНИТИ, 1984. Т. 5. C. 139-235.

- Мозолевская, Е.Г. Особенности развития вспышки массового размножения короеда типографа в ближнем Подмосковье/Е.Г. Мозолевская, В.А. Липаткин//Лесное хозяйство. 2003. № 1. С. 31-33.

- Работнов Т.А. Фитоценология. 2-е изд. М.: Изд-во МГУ, 1983. 296 с.

- Работнов Т.А. Еловый лес как трехстадийная сукцессионная система//Бюл. МОИП. Отд. биол., 1994. Т. 99, № 2. C. 53-60.

- Речан С.П. Флуктуационная динамика лещиново-снытевой дубравы Подмосковья/С.П. Речан, Т.В. Малышева//Бюл. МОИП. Отд. биол., 1992. Т. 97, № 2. C. 90-96.

- Сазонов Б.И. Суровые зимы и засухи. Л.: Гидрометеоиздат, 1991. 240 с.

- Glenn-Lewin D.C., van der Maarel E. Pattern and process of vegetation dynamics/D.C. Glenn-Lewin, E. van der Maarel//Plant succession: theory and prediction. L., etc: Chapman & Hall, 1992. P. 11-59. (Population and community biology series; V. 11).