Флуктуация лимнофилов в донных отложениях ихтических водоемов

Автор: Кожаева Д.К., Казанчев С.Ч., Мирзоева А.А., Лабазанов А.В., Тхазеплов А.Б.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 4, 2012 года.

Бесплатный доступ

По результатам проведенных исследований авторами статьи дана общая характеристика флуктуации лимнофилов ихтических водоемов, зависящая от глубины и сроков эксплуатации. Установлено, что происходит снижение глубинной численности лимнобионтов и трофической цепи в донных отложениях.

Лимнофилы, флуктуация, ихтические водоемы, лимнобионты, трофическая цепь

Короткий адрес: https://sciup.org/14082297

IDR: 14082297 | УДК: 576.

Текст научной статьи Флуктуация лимнофилов в донных отложениях ихтических водоемов

Введение. Известно, что в водоемах процессы минерализации органического вещества протекают в основном в донных отложениях, где на 1 кг сырого ила в сутки образуется до 60 мг сырой бактериальной массы [14]. При этом процессы хемосинтеза в серых cапропеловых илах идут интенсивнее, чем в черноземах.

Имеется указание [9], что при неоднородности жидкой фазы ила микробиологические процессы наиболее интенсивно протекают на поверхности ила, где сосредоточен самый питательный детрит.

В литературе по этому вопросу наиболее полно представлены данные о численности и глубине проникновения микроорганизмов в донные отложения водоемов [2, 3, 6–8, 10, 11, 13, 15, 16]. Имеются также сведения о количестве микроорганизмов в самом поверхностном слое донных отложений водоемов.

Цель исследования. Выяснить, существует ли связь между глубиной залегания донных отложений и численностью лимнофилов (микроорганизмов) в ихтических водоемах разных эколого-климатических зон Кабардино-Балкарской Республики.

Материалы и методы исследования. Основным материалом послужили результаты экспедиционных исследований, выполненных в Кабардино-Балкарской Республике с 2000 по 2008 г.

Объектом исследования служили почвенные колонки, отобранные на залитых водой водоемах IV–V эколого-климатических зон. Всего обследовано 10 ихтических водоемов, в которых применялись азотно-фосфорные минеральные удобрения, известкование и искусственное фагирование ихтиофауны.

Пробы отбирали весной, летом и осенью у водосбора, в середине водоема у шлюза (водовыпуска) с глубиной 0–25 см трубчатым дночерпателем [12]. В каждом участке водоема отбирали 10–12 колонок, из которых составляли среднюю для горизонта пробу [1]. В ней определяли общее число микроорганизмов, их объем, количество спор, а также численность бактерий, круговорот азота и фосфора в поверхностном горизонте (0–5 см) грунта и на глубине 5–10, 10–15 и 15–25 см [4, 5, 7, 13].

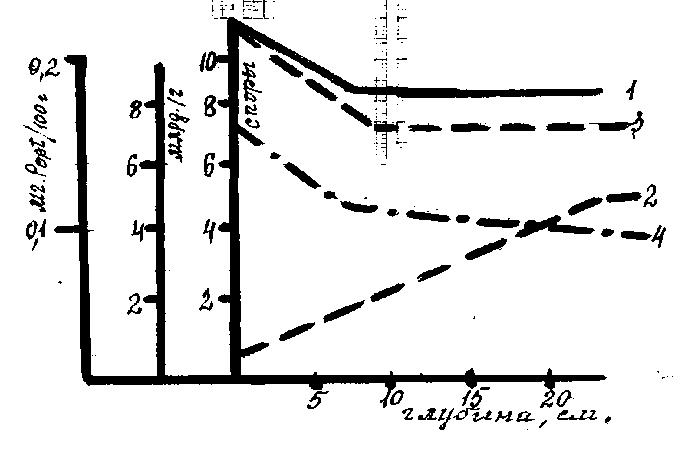

Результаты исследования. В IV–V эколого-фенологических зонах исследовано десять водоемов. Они расположены на средних крупнопылевых песчаных суглинках подзолистого и степного типа почвообразования. Донные отложения содержат 16,1–24,5% ила. Численность лимнофилов (микроорганизмов) в поверхностном слое грунта составляла 9,49–16,4 млрд кл/г, спор – 0,8–8,2% от общего числа лимнобионтов, что характеризует указанные водоемы как эвтрофные. Максимальные показатели развития бактериобентоса отмечены летом. Сопоставление данных о плотности бактериального населения грунтов из отдельных участков ихтических водоемов свидетельствует об увеличении численности лимнобионтов по продольной оси водоемов. Послойное исследование донных отложений показало, что с глубиной численность лимно-бионтов падает, а количество спор возрастает (см. рис.). Вариационно-статистическая обработка полученных данных подтверждает их надежность (табл. 1). Между численностью лимнобионтов и глубиной донных отложений установлена обратная корреляционная зависимость средней степени силы (r = - 0.6; m r = ±0.09; tr = 6.1).

Изучение посевов донных отложений на питательные среды с целью определения численности бактерий некоторых физиологических групп показало, что на глубине 25 см гетеротрофов было в 16,2 раза меньше, чем в поверхностном слое, минерализующих белков – в 7 раз; актиномицетов – в 2; фосфатрастворяющих микроорганизмов – в 11,2; фосфатминерализующих – в 1,4; олигонитрофилов – в 1,6; азотобактера – в 6,7 и аммонификсаторов – в 9,5 раза.

Содержание лимнобионтов и органического вещества в донных отложениях ихтических водоемов IV–V зон: 1 – общее число лимнобионтов в грунте; 2 – споры (% к числу лимнобионтов);

3 – водорастворимый органический фосфор; 4 – водорастворимый органический азот

Содержание лимнобионтов и спор в донных отложениях ихтических водоемов IV–V эколого-фенологических зон

Таблица 1

|

Глубина отбора проб, см |

Численность лимнобионтов, млрд кг/г |

Споры, % к числу лимнобион-тов |

Различия в численности по сравнению с горизонтом 0 – 5 см |

|||

|

лимнобионтов |

спо |

ров |

||||

|

M diff |

Достоверность |

M diff |

Достоверность |

|||

|

0–5 |

12,35±0,41 |

1,7±0,17 |

||||

|

5–10 |

11,81±0,19 |

3,95±0,28 |

2,15 |

> 94,0 |

4,3 |

>99,9 |

|

10–15 |

9,87±0,45 |

4,73±0,41 |

4,35 |

>98,9 |

4,6 |

>99,9 |

|

15–25 |

9,01±0,51 |

5,81±0,52 |

5,67 |

>99,1 |

5,01 |

>99,9 |

Численность гетеротрофных спорообразующих микроорганизмов и денитрофикаторов с глубиной возрастала, и в слое 25 см была соответственно в 6,9 и в 1,8 раза больше, чем в поверхностном (табл.2).

Таблица 2

Численность лимнобионтов круговорота углерода, азота и фосфора в донных отложениях ихтических водоемов (тыс. кл/г сырого грунта)

|

Показатель |

Глубина, см |

|||

|

0–5 |

5–10 |

10–15 |

15–25 |

|

|

Минерализующие белки |

164,5 |

495,4 |

49,1 |

23,7 |

|

Гетеротрофы |

4075 |

2905,7 |

405,6 |

265 |

|

Гетеротрофы споровые |

3,6 |

8,1 |

17,2 |

23,3 |

|

Актиномицеты |

1,9 |

1,4 |

1,1 |

0,95 |

|

Фосфатрастворяющие |

17,1 |

8,2 |

3,8 |

1,7 |

|

Фосфатминерализующие |

74,2 |

54,6 |

8,9 |

6,1 |

|

Олигонитрофилы |

301,0 |

257,5 |

310,0 |

191,2 |

|

Азотобактер |

5,1 |

3,2 |

2,6 |

1,8 |

|

Аммонификаторы |

7,1 |

7,2 |

2,1 |

0,9 |

|

Денитрификаторы |

1,9 |

9,2 |

18,1 |

3,5 |

Для отдельных водоемов V эколого-фенологической зоны установлена связь между численностью гетеротрофных лимнобионтов и количеством органического вещества. Так, в поверхностном слое донных отложений водоема колхоза им. Петровых концентрация органического водорастворимого азота достигала 8,02 ± 0,71 мг N/ 100 г воздушно-сухой почвы, а численность гетеротрофов составила 47 тыс. кл/г; в водоеме ОО им. Калинина – соответственно 8,51±1,69 мг N/ 100 г и 55 тыс. кл/г.

В ходе исследований установлено, что в водоемах, отличающихся сроками эксплуатации и содержанием органического вещества, численность лимнобионтов в поверхностном слое донных отложений была различной. Так, в эксплуатируемом более 30 лет водоеме «Майский» общая численность лимнобионтов в слое 0–5 см достигала 12,05 млрд кл/г, а количество водорастворимого органического азота не превышало 7,01±1,15 мг N/ 100 г воздушно-сухой почвы, в водоеме Новоивановка (Майский район эксплуатируется 5 лет) соответственно 10,16 млрд кл/г и 5,05 ± 0,61 мг N/100 г воздушно-сухой почвы. Различие в численности бактерий в поверхностном слое донных отложений в указанных водоемах достоверно с точностью > 95% (M diff = 2,4).

Размеры бактериальных клеток в водоемах разных рыбхозов одной зоны изменялись с глубиной (табл. 3).

Таблица 3

Размеры (μ3) бактериальных клеток в зависимости от глубины залегания донных отложений

|

Наименование рыбхоза |

Размеры |

|||||||

|

0–5 |

5–1 |

0 |

10–15 |

15–25 |

||||

|

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

|

|

К-з им. Петровых |

3,71 |

0,70 |

0,91 |

0,24 |

1,91 |

0,305 |

0,87 |

0,30 |

|

«Майский» |

1,09 |

0,19 |

2,61 |

0,41 |

0,65 |

0,12 |

3,05 |

0,09 |

|

АО им. Калинина |

0,9 |

0,10 |

0,60 |

0,19 |

0,83 |

0,12 |

1,45 |

0,13 |

Примечание. 1 – палочки; 2 – кокки.

Объем палочковидных клеток в водоемах колхоза им. Петровых на глубине 25 см был в 4,2 раза меньше, чем в поверхностном слое водоемов «Майский» и АО им. Калинина, с глубиной возрастая, и в слое 25 см был соответственно в 2,8 и 1,6 раза больше, чем в поверхностном. В водоемах колхоза им. Петровых и «Майский» размеры кокковидных клеток с глубиной уменьшались; в слое 25 см их объем был соответственно в 2,9 и в 2,2 раза меньше, чем в поверхностном. В водоемах АО им. Калинина объем кокков на глубине 10 см был в 2, а на глубине 25 см – в 1,3 больше, чем у поверхности.

Нагульные водоемы в колхозе «Рассвет» (V эколого-климатическая рыбоводная зона) расположены на тяжелых крупнопылевых песчаных суглинках степного типа. Донные отложения их содержат 27,5–29,1% ила. Численность лимнобионтов в них на глубине 0–10 см составляла 10,14– 18,61 млрд кл/г, количество спор – 1,1–7,35% общего числа бактерий, что характеризует водоемы как эвтрофные (табл. 4).

Таблица 4

Содержание лимнобионтов и спор в донных отложениях водоемов «Рассвет»

|

Водоем |

Участок |

Весна |

Лето |

Осень |

|||

|

0–5 |

5–10 |

0–5 |

5–10 |

0–5 |

5–10 |

||

|

№ 1 |

Вершина |

12,80 6,55 |

12,85 4,5 |

14,80 2,01 |

12,95 4,7 |

12,04 2,8 |

10,04 5,8 |

|

Середина |

13,67 1,9 |

11,01 4,5 |

15,05 1,4 |

15,09 7,1 |

13,45 1,5 |

12,06 4,8 |

|

|

Шлюз |

14,08 1,6 |

11,30 5,3 |

13,85 2,9 |

12,71 3,8 |

12,62 5,5 |

12,30 3,8 |

|

|

№ 2 |

Вершина |

14,45 0,91 |

15,03 1, 1 |

15,14 1,1 |

15,65 2,1 |

11,45 2,9 |

10,71 5,21 |

|

Середина |

18,36 2,6 |

14,75 4,3 |

14,51 2,9 |

14,31 5,5 |

13,01 5,8 |

11,12 5,9 |

|

|

Шлюз |

18,51 3,01 |

14,13 7,3 |

14,7 1,8 |

15,70 3,02 |

11,8 5,05 |

11,63 3,9 |

|

Примечание. Числитель – общее число лимнобионтов, млрд кл/г; знаменатель – споры, % общего числа лимнобионтов.

При сравнении плотности бактериального населения различных участков водоемов отмечена тенденция к увеличению числа микроорганизмов лимнобионтов в донных отложениях по продольной оси водоемов. В сезонной динамике наблюдалось снижение численности бактерий от весны к осени. Средняя численность лимнобионтов в поверхностном слое грунта коррелировала с содержанием органического вещества. Так, в водоеме № 1 она составляла 13,04 ± 0,27 млрд кл/г при концентрации органического водорастворимого азота не более 11,89 ± 12,18 мг N/ 100 г воздушно-сухой почвы, в водоеме № 2 соответственно 14,21±0,37 млрд кл/г и 12,51 ± 2,03 мг N/ 100 г.

Послойное изучение донных отложений показало, что численность лимнобионтов в водоемах V эколого-климатической рыбоводной зоны также падает с глубиной, а количество спор – возрастает. Вариационно-статистическая обработка полученных данных свидетельствует о том, что между численностью бактерий и глубиной донных отложений существует обратная связь умеренной силы (r = - 04; mr = ± 0.17tr; = 2,3); это соответствует 95% достоверности. В то же время связь между количеством спор и глубиной донных отложений – прямая, умеренная: r = + 0.6; mr = ± 0.157tr=3,2 (достоверность 99,9%). Достоверность различий численности лимнобионтов (микроорганизмов) в донных отложениях на глубине 0–5 и 5–10 см составляет 95% (M diff = 2,3, а численность спор в тех же горизонтах – 99,9% M diff = 4,1).

Выводы

-

1. Сравнительное изучение объемов бактериальных клеток в слоях донных отложений водоемов в эколого-климатических рыбоводных зонах показало, что объем палочковидных бактерий с глубиной изменялся мало (0,84–0,83 μ3), а объем кокков и спор – возрастал. Так, в поверхностном слое грунта объем кокков составил не более 0,17 μ3, а в слое 5–10 см – 0,23 μ3, спор соответственно – 026 и 0,41 μ3, что в 1,5 раза больше.

-

2. Установленное снижение с глубиной численности лимнобионтов в донных отложениях водоемов IV–V эколого-климатических зон и возрастание соответственно количества спор бактерий может свидетельствовать о снижении трофности этих водоемов.