Флуктуирующая асимметрия в рогах косули сибирской, взаимосвязь с трофейной оценкой

Автор: Беленюк Н.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 1, 2017 года.

Бесплатный доступ

Исследование асимметрии в трофейном деле представляется актуальным в связи с возрастающим качеством охотхозяйственной деятельности и повышенным интересом к трофейному туризму. Подобные исследования дают возможность для анализа трофейных качеств отдельных животных внутри популя-ции или внутри вида. Исследование флуктуи-рующей асимметрии может быть полезным для решения проблем по охране окружающей среды, контроля за состоянием популяций оленей, биомониторинга. Для определения флуктуирующей асимметрии в рогах сибир-ской косули и выявления взаимосвязи с тро-фейной оценкой проводился эксперимент с группой образцов. Использовались два метода: 1) международной трофейной оценки CIС; 2) проверки равенства средних значений в двух выборках с использованием t-критерия для вы-явления в образцах флуктуирующей асиммет-рии. Для этого проводились измерения восем-надцати образцов рогов сибирской косули с определением трофейной оценки CIC. Образ-цы были разделены на две группы, в зависимо-сти от территории добычи: первая группа - Манский район, вторая группа - Березовский район Красноярского края. Были взяты три промера: 1) длина основного ствола; 2) длина надглазничного отростка; 3) длина заднего отростка; исследовались они вышеуказанным методом. Исследование показало, что все об-разцы имеют признаки флуктуирующей асим-метрии - незначительные отклонения от би-латеральной симметрии. Первая группа полу-чила более высокие оценки CIС. Рога в первой группе более крупные, но менее симметрич-ные. Вторая группа имела более симметрич-ные рога, но более низкую трофейную оценку, так как размеры рогов были меньше. Более высокую оценку получили рога с большей асимметрией. Критерий симметричности от-носительный и определяется «на глаз». Если вычислять симметричность математически, то у небольших экземпляров есть возмож-ность получить более высокий балл благодаря хорошей симметричности. Между собой груп-пы имеют незначимые различия, что объяс-няется сопредельными территориями обита-ния, свободным перемещением особей с одной территории на другую и принадлежностью к одной популяции.

Флуктуирующая асим-метрия, изменчивость, трофейное дело, оценка рогов сибирской косули

Короткий адрес: https://sciup.org/14084823

IDR: 14084823 | УДК: 573.6

Текст научной статьи Флуктуирующая асимметрия в рогах косули сибирской, взаимосвязь с трофейной оценкой

Введение. Асимметрия – явление, встречающееся в природе достаточно часто. Разновидности асимметрии описаны многими учеными и хорошо изучены в течение прошлого столетия [1–4]. Симметричность, если не рассматривать ее как антисимметрию или отрицательную симметрию, определяет гармоничность и правильность развития особи [3]. В охотничьем деле этот показатель не является исключением. Большое внимание уделяется симметричности, типичности и красоте охотничьих трофеев, таких как рога копытных животных. Данный вид трофеев особенно требователен к симметрии. Трофейная охота набирает все большие обороты в России и крае, а симметрия является одним из показателей высокой трофейной оценки.

Тело позвоночных животных является зеркально симметричным, за исключением отдель- ных органов. Правый и левый рог на голове животных как часть организма также являются симметричными. Наиболее подходящей и интересной для изучения симметрии рогов и отклонений от нее представляется флуктуирующая асимметрия (ФА). Она проявляется как несовершенство развития организма и выражается в незначительных, ненаправленных отклонениях от строгой билатеральной симметрии. Наблюдаемые различия не представляют особого интереса для ученых, так как различия между правой и левой стороной, в нашем случае правым и левым рогом, при явлении ФА являются абсолютно случайными. Такие отклонения не создают проблем для нормального образа жизни особи и являются функционально незначимыми. ФА – явление распространенное, так как незначительные ненаправленные отклонения от билатеральной симметрии можно наблюдать практически на всех рогах животных, это не нарушает пределов функциональной значимости и находится в рамках естественного отбора. Рассматривая проблему с точки зрения трофейного дела, оптимальный показатель ФА, стремящейся к нулю, наиболее предпочтителен. Три немаловажных критерия – типичность, симметрия и красота – в системе CIC субъективные, определяются визуально и часто являются предметом спора членов комиссии. Типичность – это характерный для данного вида животного внешний вид трофея, красота – критерий вообще очень относительный, и только симметрия может быть определена математически. Для этого подходит выявление флуктуирующей асимметрии в рогах [3].

Цель исследования : определить наличие флуктуирующей асимметрии в рогах сибирской косули и выявить взаимосвязь с трофейной оценкой.

В задачи исследования входило: 1) подготовка образцов трофейных рогов сибирской косули из двух районов Красноярского края в количестве 18 штук; 2) трофейная оценка данных образцов по системе CIC, определение балла; 3) сравнение образцов на наличие ФА методом статистического анализа.

Объекты и методы исследования. Объектом данного исследования являются рога сибирской косули в количестве 18 штук, добытые в Манском и Березовском районах Красноярского края. Образцы разделены на две группы по месту добычи. Измерение проводилось по общепринятому стандарту европейской системы измерения трофеев CIC с определением трофейной оценки. Снимались промеры рогов, и по этим данным проводился подсчет баллов и визуальная оценка: типичность, красота, симметрия [1].

Метод ФА связан с отличием величины среднего различия от нулевого значения или от строго симметричного состояния. Для анализа были взяты три параметра на каждом роге: длина основных стволов, длина надглазничных отростков, длина задних отростков [2].

Значение среднего различия ( М d) рассчитывается по формуле

Md = ^ d i - г /п, (1)

где di _ г - различие между значениями на разных сторонах тела у отдельной особи; n – число особей в выборке.

Статистическая значимость отличия значения Md от нуля также оценивается с использованием t-критерия [5].

t-критерий значения среднего различия ( М d) рассчитывается по формуле

1ма = Md /dnd , (2)

где md - средняя ошибка среднего различия, рассчитывается по формуле m d = Qd/Vn . (3)

Среднее значение для двух парных выборок

( Q d ) рассчитывается по формуле

Q а =

J

X(d-r _ Md) ^

n-l

Метод позволяет определить значение средней величины для двух коррелированных выборок с попарно связанными вариантами, т.е. для тех случаев, когда каждому значению одного ряда соответствует какое-то значение другого ряда. В нашем случае это правый и левый рог. Ненаправленность различий между двумя сторонами тела и независимость билатерального проявления ФА соответствует нормальному распределению различий между сторонами [2].

Сравнение показателей по рогам в двух группах проводилось с определением критического значения t-критерия Стьюдента [4].

Результаты исследования. Трофейная оценка образцов была проведена по системе CIC. В соответствии с общепризнанной шкалой определения наград CIC образцы получили следующую оценку (по результатам промеров): в первой группе 7 образцов – серебро, 2 образца – бронза; во второй группе 1 образец – серебро, 8 образцов – бронза. Первая группа имеет более крупные рога и лучшие трофейные оценки. Сводная промеров рогов косули сибирской приведена в таблице 1.

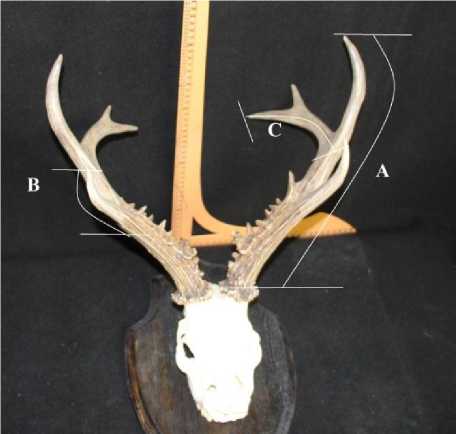

Для дальнейшего исследования взято три выборочных показателя (рис. 1).

Рис. 1. Череп сибирской косули с рогами. Снятие промеров: А – длина основного ствола;

В – длина переднего, надглазничного отростка; С – длина заднего отростка (фото Н.Н. Беленюк)

Трофейные показатели по образцам рогов сибирской косули из двух районов

Таблица 1

|

Показатель оценки |

|||||||||

|

Балл |

Оценка |

Развал в самом широком месте, см |

Расстояние между концами стволов, см |

Длина ствола, см |

Длина первого отростка (надглазничного), см |

Длина верхнего заднего отростка, см |

|||

|

ПР** |

ЛР* |

ПР |

ЛР |

ПР |

ЛР |

||||

|

Манский район |

|||||||||

|

226,2 |

Серебро |

22,8 |

20,1 |

37,0 |

35,5 |

15,0 |

16,5 |

11,2 |

10,2 |

|

224,8 |

Серебро |

33,4 |

34,0 |

38,0 |

38,9 |

10,9 |

15,6 |

12,3 |

9,5 |

|

205,2 |

Серебро |

30,9 |

30,1 |

33,3 |

33,5 |

10,0 |

9,8 |

7,2 |

7,9 |

|

205,3 |

Серебро |

24,3 |

25,0 |

35,4 |

36,1 |

10,3 |

7,0 |

9,1 |

10,4 |

|

199,9 |

Бронза |

25,7 |

29,0 |

34,5 |

35,7 |

10,1 |

12,1 |

8,7 |

6,5 |

|

232,0 |

Серебро |

33,6 |

33,1 |

37,5 |

38,4 |

12,2 |

15,5 |

10,0 |

11,5 |

|

226,2 |

Серебро |

33,6 |

34,1 |

37,7 |

38,2 |

11,4 |

15,5 |

11,4 |

9,2 |

|

218,0 |

Серебро |

33,0 |

33,4 |

33,4 |

33,5 |

10,4 |

10,2 |

7,9 |

8,4 |

|

184,6 |

Бронза |

25,2 |

25,6 |

34,8 |

35,0 |

11,4 |

12,3 |

8,2 |

6,5 |

|

Березовский район |

|||||||||

|

201,2 |

Бронза |

25,2 |

24,8 |

35,4 |

35,7 |

10,0 |

7,2 |

9,8 |

10,2 |

|

191,0 |

Бронза |

25,0 |

27,1 |

31,0 |

30,6 |

11,5 |

11,2 |

9,2 |

9,5 |

|

182,2 |

Бронза |

23,0 |

24,7 |

32,5 |

33,1 |

12,6 |

11,4 |

8,2 |

7,7 |

|

170,0 |

Бронза |

26,0 |

31,2 |

33,2 |

31,7 |

3,5 |

3,4 |

10,8 |

8,9 |

|

196,5 |

Бронза |

18,5 |

15,8 |

33,1 |

31,5 |

6,5 |

6,4 |

10,2 |

10,0 |

|

176,8 |

Бронза |

32,0 |

33,9 |

30,0 |

31,6 |

9,0 |

6,5 |

6,9 |

8,0 |

|

205,9 |

Серебро |

22,1 |

22,9 |

37,1 |

37,9 |

8,8 |

9,1 |

10,5 |

10,5 |

|

179,8 |

Бронза |

26,4 |

31,9 |

30,5 |

30,0 |

8,2 |

7,6 |

6,9 |

3,6 |

|

200,0 |

Бронза |

30,2 |

29,0 |

37,8 |

39,2 |

7,1 |

7,5 |

8,1 |

7,4 |

* ЛР – левый рог; ** ПР – правый рог.

Вестник КрасГАУ. 2016 . №12

Расчет показателей для группы образцов ро- Данные промеров правого и левого рога, гов сибирской косули, добытых в Манском рай- различие между значениями и значение средне-оне, показал наличие незначительного отклоне- го различия приведены в таблице 2.

ния от строго симметричного состояния.

Рога косули сибирской, добытые в Манском районе

Таблица 2

|

Номер образца |

Правый рог |

Левый рог |

d i-r (различие) |

||||||

|

ДС*** |

ДПО** |

ДЗО* |

ДС |

ДПО |

ДЗО |

ДС |

ДПО |

ДЗО |

|

|

1 |

35,50 |

16,50 |

10,20 |

37,00 |

15,00 |

11,20 |

1,50 |

1,50 |

1,00 |

|

2 |

38,90 |

15,60 |

9,50 |

38,00 |

10,90 |

12,30 |

0,90 |

4,70 |

2,80 |

|

3 |

33,50 |

9,80 |

7,90 |

33,30 |

10,00 |

7,20 |

0,20 |

0,20 |

0,70 |

|

4 |

36,10 |

7,00 |

10,40 |

35,40 |

10,30 |

9,10 |

0,70 |

3,30 |

1,30 |

|

5 |

35,70 |

12,10 |

6,50 |

34,50 |

10,10 |

8,70 |

1,20 |

2,00 |

2,20 |

|

6 |

38,40 |

15,50 |

10,00 |

37,50 |

12,20 |

11,50 |

0,90 |

3,30 |

1,50 |

|

7 |

38,20 |

15,50 |

9,20 |

37,70 |

11,40 |

11,40 |

0,50 |

4,10 |

2,20 |

|

8 |

33,50 |

10,20 |

8,40 |

33,40 |

10,40 |

7,90 |

0,10 |

0,20 |

0,50 |

|

9 |

35,00 |

12,30 |

6,50 |

34,80 |

11,40 |

8,20 |

0,20 |

0,90 |

1,70 |

|

Md= ∑d i-r /n |

0,68 |

2,24 |

1,21 |

||||||

* ДЗО – длина верхнего заднего отростка; ** ДПО – длина первого надглазничного от- ростка; *** ДС – длина ствола рога.

Рога в данной группе имеют незначительные отклонения от билатеральной симметрии: Md = ∑di-r/n (ДС – 0,68; ДПО – 2,24; ДЗО – 1,21).

Наиболее симметричными являются образцы с показателем, стремящимся к нулю [2]. По результатам промеров группы видно, что наиболее симметричны основные стволы, а наиболее несимметричны – передние отростки. Большая разница между показателями говорит о том, что в этой группе рога несимметричны.

t – критерий среднего различия [4] длины стволов рогов по косуле, добытой в Манском районе: ДС - ^Md = 1,50; ДПО – ^Md = 1,40 ; ДЗО – t = 1,8; t-критерий Стьюдента не превышает критического значения [4], что говорит о незначимом отклонении в симметрии во всех образцах и показывает наличие флуктуирующей асимметрии.

Расчет показателей для группы рогов сибирской косули, добытых в Березовском районе, также показал наличие незначительного откло- нения от строго симметричного состояния, данные приведены в таблице 3.

Выявлены незначительные отклонения от билатеральной симметрии Md = ∑di-r/n (ДС – 0,78; ДПО – 0,88; ДЗО – 0,96). В этой группе рога более симметричны, показатели ближе к нулю и более близки значения между собой.

t-критерий среднего различия для группы рогов, добытых в Березовском районе, составил ДС – ^Md = 1,95; ДПО – ^Md = 0,97; ДЗО – t = 1,2, что не превышает критического значения. Все рога в данной группе, как и в предыдущей, имеют незначительные отклонения от билатеральной симметрии, что говорит о наличии флуктуирующей асимметрии.

Сравнение показателей по рогам в районах Красноярска показало, что критическое значение t-критерия Стьюдента для требуемого уровня значимости меньше критического, наблюдаемые различия статистически не значимы [5] (табл. 4).

Таблица 3

|

Номер образца |

Правый рог |

Левый рог |

d i-r (различие) |

||||||

|

ДС*** |

ДПО** |

ДЗО* |

ДС |

ДПО |

ДЗО |

ДС |

ДПО |

ДЗО |

|

|

1 |

35,7 |

7,2 |

10,2 |

35,4 |

10,0 |

9,8 |

0,3 |

2,8 |

0,4 |

|

2 |

30,6 |

11,2 |

9,5 |

31,0 |

11,5 |

9,2 |

0,4 |

0,3 |

0,3 |

|

3 |

33,1 |

11,4 |

7,7 |

32,5 |

12,6 |

8,2 |

0,6 |

1,2 |

0,5 |

|

4 |

31,7 |

3,4 |

8,9 |

33,2 |

3,5 |

10,8 |

1,5 |

0,1 |

1,9 |

|

5 |

31,5 |

6,4 |

10,0 |

33,1 |

6,5 |

10,2 |

0,4 |

0,1 |

0,2 |

|

6 |

31,6 |

6,5 |

8,0 |

30,0 |

9,0 |

6,9 |

1,6 |

2,5 |

1,1 |

|

7 |

37,9 |

9,1 |

10,5 |

37,1 |

8,8 |

10,5 |

0,8 |

0,3 |

0 |

|

8 |

30,0 |

7,6 |

3,6 |

30,5 |

8,2 |

6,9 |

0,5 |

0,6 |

3,3 |

|

9 |

31.2 |

6,3 |

7,9 |

32,2 |

6,4 |

8,9 |

1 |

0,1 |

1 |

|

Md= ∑d i-r /n |

0,78 |

0,88 |

0,96 |

||||||

* ДЗО – длина верхнего заднего отростка; ** ДПО – длина первого надглазничного отростка; ***ДС – длина ствола рога.

Данные по двум районам

Таблица 4

|

Исследуемые параметры |

t-критерий среднего различия |

Значение t-критерия Стьюдента |

Значимость различия |

Число степеней свободы |

|

|

по рогам косули Манского р-на |

по рогам косули Березовского р-на |

||||

|

ДС*** |

1,50 |

1,95 |

0,17 |

Не значимы (p > 0,05) |

f = 16 |

|

ДПО** |

1,40 |

0,97 |

0,93 |

Не значимы (p > 0,05) |

f = 16 |

|

ДЗО* |

1,80 |

1,20 |

0,24 |

Не значимы (p > 0,05) |

f = 16 |

* ДЗО – длина верхнего заднего отростка; ** ДПО – длина первого надглазничного отростка;

*** ДС – длина ствола рога.

Рога косули сибирской, добытые в Березовском районе

Наблюдаемые различия между рогами первой и второй группы статистически не значимы. Внутри группы все рога имеют асимметрию, не превышающую критического значения [5], что соответствует наличию флуктуирующей асимметрии.

Заключение. Исследование асимметрии в трофейном деле представляется актуальным в связи с возрастающим качеством охотхозяйственной деятельности и повышенным интере-ом к трофейному туризму. Подобные исследования дают возможность для анализа трофейных качеств отдельных животных внутри популяции или вида. Иследование флуктуирующей асимметрии может быть полезным для решения проблем по охране окружающей среды, контроля за состоянием популяций оленей, биомониторинга.

По исследуемым образцам средние данные промеров составили: первой группы (Манский район) ДС – 0,68; ДПО – 2,24; ДЗО – 1,21; второй группы (Березовский район) ДС – 0,78; ДПО – 0,88; ДЗО – 0,96; вторая группа имеет более симметричные рога.

Рога в обеих группах имеют не значимые отклонения от билатеральной симметрии. При сравнении двух групп t-критерий среднего различия равен ДС – ^Md = 0,17; ДПО – = = 0,93; ДЗО – t = 0,24, образцы в двух группах также имеют между собой не значимые различия.

Рога косули сибирской в первой группе крупнее, но менее симметричны. Рога во второй группе мельче, но более симметричны. Животные, рога которых были использованы в исследовании, обитают в двух прилегающих друг к другу районах, относятся к одной популяции и имеют возможность свободно передвигаться по сопредельной территории; возможно, это определило схожесть исследуемых образцов.

Таким образом, исследование дает возможность для анализа трофейных качеств отдельных животных внутри отдельных популяций и даже внутри подвидов. В нашем случае более высокую трофейную оценку получили рога с большей асимметрией. Это говорит о том, что симметричность – критерий относительный и определяется «на глаз». Если вычислять симметричность математически, то у небольших экземпляров есть возможность получить более высокий балл благодаря хорошей симметричности, используя надбавки по системе CIC до 5 баллов.

Список литературы Флуктуирующая асимметрия в рогах косули сибирской, взаимосвязь с трофейной оценкой

- Петрунин В.Б., Михайлов А.М. Охотничьи трофеи. -М.: Астрель; АСТ, 2003. -192 с.

- Захаров В.М. Асимметрия животных (популяционно-феногенетический подход). -М.: Наука, 1987. -216 с.

- Васильев А. Г., Васильева И.А., Большаков В.Н. Феногенетическая изменчивость и методы ее изучения: учеб. пособие. -Екатеринбург, 2007. -280 с.

- Филипченко Ю.А. Изменчивость и методы ее изучения. -5-е изд. -М.: Наука, 1978. -238 с.

- t-критерий Стьюдента -метод оценки значимости различий средних величин. -URL: http://medstatistic.ru/theory/t_cryteria.html.