Форма могильной ямы и положение скелета: опыт анализа изменчивости методами геометрической морфометрии

Автор: Казарницкий А.А., Туркина И.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Биоархеологические исследования

Статья в выпуске: 238, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье продемонстрированы возможности применения методов геометрической морфометрии для анализа изменчивости форм археологическихобъектов на примере могильных ям и положения скелетов в погребениях ямнойкультуры Северо-Западного Прикаспия. В результате проведенного исследованияпредложено внести коррективы в имеющуюся типологию ям и поз погребенных.Овальная и отчетливо прямоугольная формы могилы являются не самостоятельными типами, а крайними проявлениями нормальной вариации единственного типаподпрямоугольных ям. Стандартное положение тел погребенных скорченно на спине также обладает нормальной изменчивостью, включающей и сильно скорченныепозы, и различные варианты слабо согнутых или вытянутых вдоль тела рук. Двумядругими типами положения погребенного на спине, нарушающими нормальностьраспределения вариантов поз, являются положение с сильно согнутыми руками(под прямым или острым углом в локтевых суставах) и положение со слабо скорченными ногами

Геометрическая морфометрия, погребальный обряд, ямнаякультура, северо-западный прикаспий, поза погребенного, форма могильнойямы

Короткий адрес: https://sciup.org/14328158

IDR: 14328158

Текст научной статьи Форма могильной ямы и положение скелета: опыт анализа изменчивости методами геометрической морфометрии

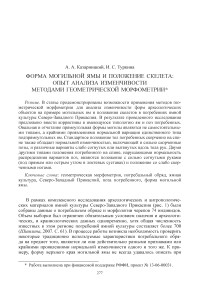

В рамках комплексного исследования археологических и антропологических материалов ямной культуры Северо-Западного Прикаспия (рис. 1) были собраны данные о погребальном обряде и морфологии черепов 74 индивидов. Объем выборки был ограничен обязательным условием наличия и археологических, и краниологических данных одновременно, хотя общая численность известных в этом регионе погребений ямной культуры составляет более 700 ( Шишлина , 2007. С. 61). В процессе работы возникла необходимость проверить некоторые традиционно используемые характеристики погребального обряда на предмет того, являются ли они действительно разными признаками или крайними проявлениями нормальной изменчивости одного и того же. К примеру, форму верхнего края могильной ямы не всегда удавалось описать при

Рис. 1. Карта анализируемых памятников

Условные обозначения: а – ямная КИО (Мерперт, 1974; Черных, 2008); б – памятники ямной культуры Северо-Западного Прикаспия; в – памятники ямной культуры Астраханской обл. и северной части Калмыкии; г – памятники ямной культуры южной части Калмыкии помощи определений «овальная» или «прямоугольная», и вынужденной мерой становилось использование категории «промежуточная», что навело на подозрение о наличии непрерывного вариационного ряда. Аналогичное затруднение возникло и при попытке выделения различных вариантов позы погребенного на дне могилы по положению костей рук и ног.

Для анализа изменчивости формы могил и поз были привлечены методы геометрической морфометрии, реализованные в программах tpsDig и Mor-phoJ ( Rohlf , 2006; Klingenberg , 2011). Любые вариации признака в пределах нормального распределения интерпретировались как тот же самый признак,

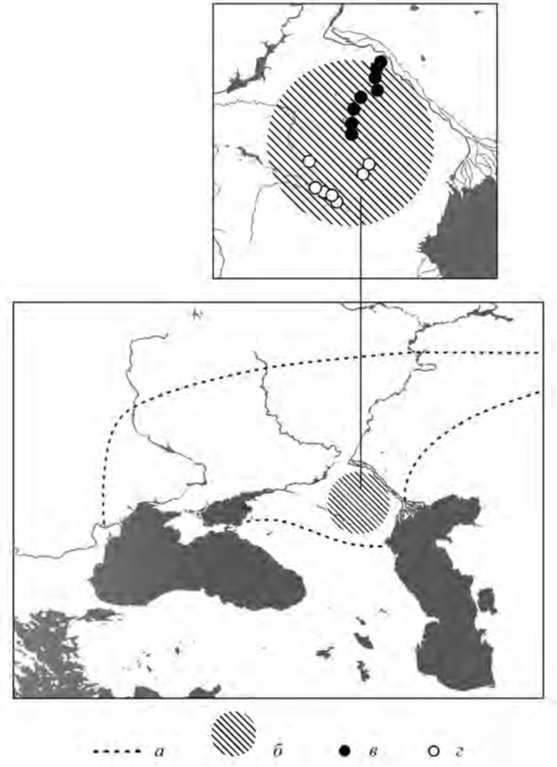

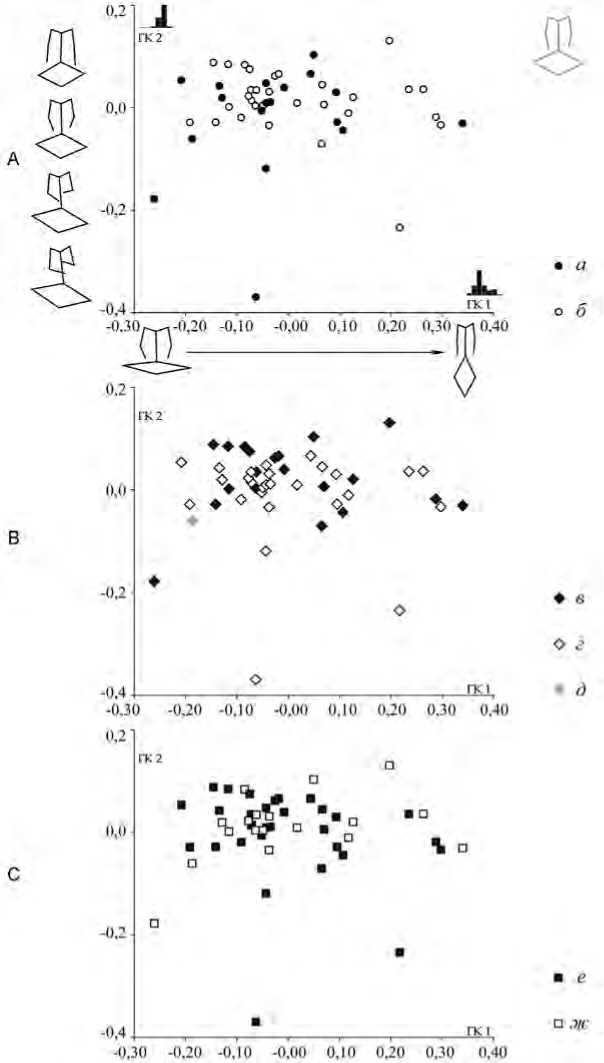

Рис. 2. Результаты анализа формы могильных ям

А – а – северные могильники; б – южные могильники;

В – в – впускные погребения; г – основные погребения; д – положение в кургане неизвестно;

С – е – мужские погребения; ж – женские погребения и лишь те варианты, объяснить которые случайными отклонениями не удавалось, считались новыми признаками. Степень соответствия распределений нормальному оценивалась критерием Шапиро-Уилка в программе Statistica 12.0. Материалом для исследования послужили чертежи и фотографии погребений ямной культуры из раскопок в Астраханской области (могильники Кривой Луки), в северной части Калмыкии (Шолмун-Толга, Улан-Толга, Иджил, Эвдык, Канал Волга-Чограй) и в южной части Калмыкии (могильники Восточного Ма-ныча, Зунда-Толга, Архара, Яшкуль, Цаган-Усн). К сожалению, не для всех интересующих нас погребений удалось обнаружить соответствующие архивные изображения, однако численность выборки осталась хотя и малой, но репрезентативной, составив 55 объектов2.

Первым был проведен анализ вариации формы могильных ям. В программе tpsDig по изображению верхнего края каждой ямы были расставлены 23 точки на равном расстоянии друг от друга. Полученные по координатам точек контуры были подвергнуты прокрустову анализу в программе MorphoJ с последующим сопоставлением показателей сходства между формами контуров (прокрустовых расстояний) методом главных компонент. В конечном итоге первая и вторая главные компоненты (ГК) отразили в совокупности 76,5 % общей изменчивости формы (рис. 2, A ). Наиболее вариабельна оказалась относительная ширина ямы, представленная в ГК1 (59,4 %). В заметно меньшей степени варьирует форма от овальной к прямоугольной в ГК2 (17,1 %). Стандартная конфигурация могилы показана серым контуром.

Распределение анализируемых объектов в координатном пространстве каждой ГК не имеет статистически значимых отличий от нормального (см. гистограммы на рис. 2, А ). По-видимому, в погребальной традиции населения этого региона был принят единственный тип верхнего контура могильной ямы, близкий к прямоугольнику. Отклонения от этого стандарта в наблюдаемых пределах от узких ям к широким или от овальных до отчетливо прямоугольных объясняются случайностью. Таким образом, использование при описании формы могилы категорий «овальная» или «прямоугольная» на данном материале неоправданно, так как в результате конструируются два искусственных типа вместо одного реального, варьирующего естественным образом.

Наблюдается небольшая и статистически недостоверная асимметрия гистограмм распределения координат в компонентах: узких ям в нашей выборке немного больше, чем широких, а овальных чуть больше, чем прямоугольных. Возможно, процесс создания неширокой ямы без прямых четких контуров и углов менее сложен, отчего и встречается немного чаще, чем более трудозатратные варианты. Это подтверждается на материалах Н. И. Шишлиной (2007), подсчитавшей средние коэффициенты (К) относительной ширины могил ямной культуры Северо-Западного Прикаспия для 21 группы могильников с учетом 733 комплексов. Проведенная нами проверка распределения значений К показала его соответствие нормальному распределению вероятностей и аналогичную нашей небольшую асимметрию из-за чуть более частой встречаемости относительно узких ям. Следовательно, анализ даже десятой доли известных в Северо-Западном Прикаспии ямных погребений, предпринимаемый в настоящей работе, имеет не только методический, но и практический смысл.

При маркировании погребений согласно их географической локализации (северные/южные, рис. 2, А) или по положению в кургане (основное/впускное, рис. 2В) не удается выявить какую-либо связь этих характеристик с формой могилы. Можно заметить более частую встречаемость самых широких ям в мужских захоронениях (рис. 2, С), но это скорее имеет характер слабо выраженной тенденции, чем отчетливого правила.

Далее аналогичной последовательности анализов были подвергнуты позы скелетов. Известно, что типичным для данного региона положением погребен- ных является скорченное на спине с вытянутыми вдоль тела руками, наряду с которым встречаются почти аналогичные случаи, но с сильно либо слабо согнуты- ми руками, или одна рука согнута, а другая вытянута, а также позы скорченно на боку и вытянуто на животе (Там же. С. 66, 71, 73, 78, 79, 83). Нашей задачей было выяснить, какие из этих вариантов являются действительно самостоятель- ными и какие – случайными вариациями типичного.

Семь скелетов из нашей выборки были уложены на дно могильной ямы из- начально на бок, о чем свидетельствует положение одной из плечевых костей

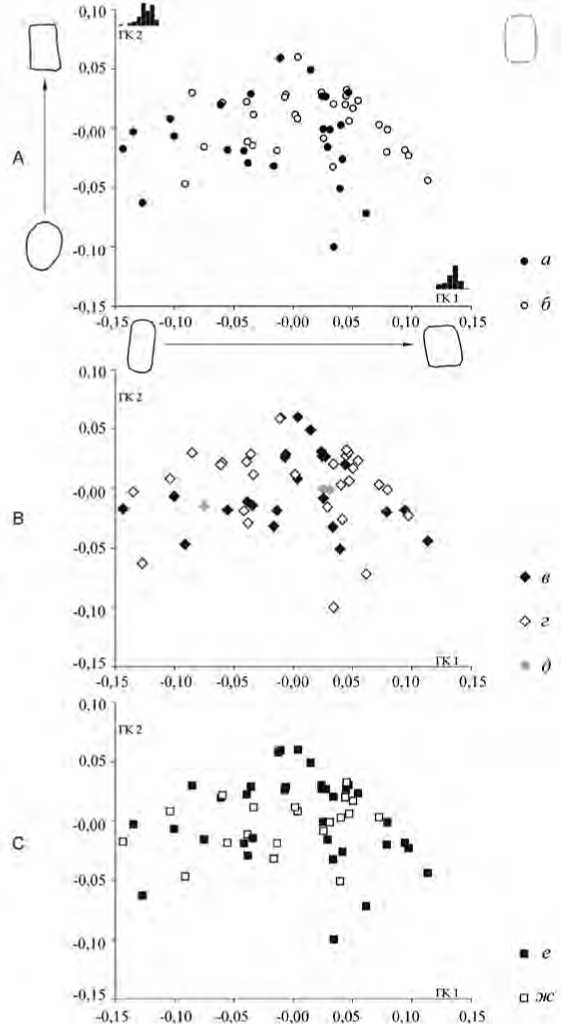

Рис. 3. Точки и контуры позы скелета

поверх грудной клетки (правой при положении на левом боку и наоборот). Шестеро из них происходят из северных могильников Кривой Луки и Улан-Толга и только один – из южной группы Восточного Маныча. Реальность существования такого типа положения тела, отсутствие переходных к нему вариантов не вызывает сомнений, в связи с чем эти индивиды были исключены из дальнейшего анализа. Скелеты, погребенные ничком, редки, и неудивительно, что в исследуемой нами малой выборке они не встретились.

Итак, анализу были подвергнуты только изображения скелетов, лежавших в могилах на спине, положение которых представлено контурами по 11 точкам (рис. 3): А и G – на запястьях; В и F – на локтевых суставах; C и E – на проксимальных концах плечевых костей; D – на рукоятке грудины; Н – на лобковом симфизе; I – на дистальном конце левой бедренной кости, если ноги завалились на левую сторону; J – между дистальными концами таранных костей стоп. Точка K представляет собой зеркальное отображение точки I, в получившемся ромбе отрезок HI равен отрезку

HK, также равны друг другу отрезки IJ и JK. В случае когда ноги погребенного завалены на правую сторону, точка K ставилась на дистальном конце правой бедренной кости, а точка I – зеркально ей по тому же принципу. Форма ромба позволяет оценить степень скорченности ног (по длине отрезка HJ) независимо от того, на какую сторону в процессе тафономических изменений завалились ноги, изначально устанавливаемые, по-видимому, коленями вверх.

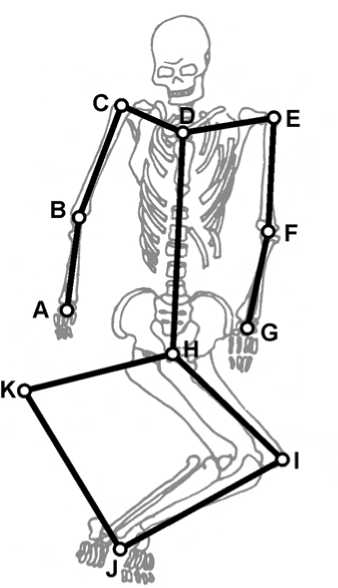

Более половины (63,7 %) общей изменчивости поз погребенных отражено в пространстве первых двух ГК (рис. 4), наиболее часто встречающееся положение изображено серым контуром. Первый вектор (46,6 %) демонстрирует последовательный ряд различной степени скорченности ног. Гистограмма распределения координат здесь не соответствует нормальному из-за сильной правосторонней асимметрии (коэф. 0,7 ± 0,3). Это можно интерпретировать как свидетельство неоднородности выборки по данному признаку – количество скелетов со слабо согнутыми ногами (в правой части графика) больше, чем следовало бы ожидать в силу случайных обстоятельств.

Нужно отметить, что даже если мы имеем дело с естественной вариацией изменчивости положения ног вокруг некоего стандарта, то она необязательно должна соответствовать гипотезе нормального распределения, так как возможно ослабление скорченности из-за произвольного вытягивания ног уже после погребения, в то время как самостоятельного усиления скорченности по тафономическим причинам быть не может. И все-таки, в нашей серии слабо скорченные скелеты происходят исключительно из южной части ареала (рис. 4, А ). Единственный представитель северной группы в правом поле – скелет из впускного безынвентарного погребения 2 кургана 1 могильника Канал Волга-Чограй 239, т. е. самый южный среди северных. Такое увеличение изменчивости признака только на юге, где встречаются и погребенные в более типичной позе, свидетельствует о локальных особенностях погребального обряда. Возможно, это следствие менее строгих стандартов положения ног погребенных в районе Восточного Маныча по сравнению с тщательным соблюдением этого элемента обряда в низовьях Волги ( Мерперт , 1974). Однако более вероятно, что слабо скорченные индивиды являются относительно самостоятельной обрядовой группой, так как распределение координат южных индивидов в ГК1 двухвершинное – соответственно двум соседствующим традициям укладки ног.

Аргументами в пользу последней версии являются нехарактерные для местной ямной культуры черты, наблюдаемые в могилах со слабо скорченными скелетами. Так, в комплексах ВМЛБ II к. 21 п. 4, ВМЛБ II к. 42 п. 6, ВМЛБ II к. 42 п. 5, ВМПБ к. 1 п. 9 ямы имеют заплечики и уступы ( Синицын , 1978). В погребении 4 кургана 21, кроме этого, обнаружено костяное кольцо, аналогии которому известны в катакомбной культуре ( Братченко , 1976. С. 54). В погребении 21 кургана 1 могильника Яшкуль скелет был почему-то плотно прижат к северной стенке могилы ( Верещагин , 2004).

Во второй ГК (17,2 %) проявилась изменчивость угла, под которым согнуты руки в локтевых суставах. Распределение координат здесь имеет и левостороннюю асимметрию (-2,3 ± 0,3), и повышенный эксцесс (7,6 ± 0,7). Первая вызвана наличием нескольких индивидов с сильно согнутыми руками (поле минимальных значений ГК2), а второй – редкостью таких скелетов, так как у большинства руки вытянуты вдоль тела и либо совершенно прямые, либо слабо или очень

Рис. 4. Результаты анализа поз скелетов.

Условные обозначения см. в подписи к рис. 2

слабо согнутые в локтях (одна или обе). Три из четырех выделившихся по второй компоненте погребения своеобразны не только по позе скелета, но и хронологически: ВМЛБ II к. 38 п. 5 и Кривая Лука XV к. 6 п. 5 описаны авторами полевых отчетов как сравнительно поздние ( Синицын , 1965; Дворниченко и др. , 1975), а в погребении 1 кургана 1 могильника Иджил находился плоскодонный лепной сосуд эпохи средней бронзы ( Шилов , 1981; Шишлина , 2007. С. 94).

Исходя из результатов факторного анализа, пределы нормальной вариации типичного положения тела можно описать традиционными определениями «скорченный» и/или «сильно скорченный» индивид с вытянутыми вдоль тела или слабо согнутыми руками (одной или обеими). Более существенные отклонения уже не могут быть случайными: ни слабо скорченные скелеты, ни индивиды, руки которых согнуты под прямым или острым углом. При этом позы скелетов никак не связаны с расположением могилы в кургане (рис. 4, B ) и с половой принадлежностью погребенных (рис. 4, C ).

Итак, использование методов геометрической морфометрии существенно облегчает работу с вариацией морфологических признаков в археологии и может использоваться для верификации разрабатываемых типологий (см., напр.: Cardillo , 2009; Thulman , 2012; Громов, Казарницкий , 2014; и др.). На приведенном примере удалось продемонстрировать безосновательность деления могил ямной культуры Северо-Западного Прикаспия по форме на овальные и прямоугольные, так как оба варианта являются крайними, но естественными проявлениями одного типа подпрямоугольных ям. Изменчивость положения тел на спине, напротив, не может объясняться случайными колебаниями некоего единого стандарта. В 65 % случаев перед нами варианты одного типа – скорченно на спине с более или менее вытянутыми вдоль тела руками. Кроме него, самостоятельными и, возможно, поздними типами являются позы на спине со слабо согнутыми ногами и скорченно на спине с сильно согнутыми руками.

Список литературы Форма могильной ямы и положение скелета: опыт анализа изменчивости методами геометрической морфометрии

- Братченко С. Н., 1976. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы. Киев: Наукова думка. 252 с.

- Верещагин В. В., 2004. Отчет об охранных археологических работах на кургане № 1 курганного могильника Яшкуль IX на территории Яшкульского района Республики Калмыкия в 2004 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 33934.

- Громов А. В., Казарницкий А. А., 2014. Применение методов геометрической морфометрии при изучении форм керамической посуды//Труды IV (XX) Всеросс. археологического съезда в Казани (20-25 октября 2014 г.)/Ред. А. Г. Ситдиков и др. Т. IV. Казань: Отечество. С. 140-142.

- Дворниченко В. В., Куйбышев А. В., Малиновская Н. В., Федоров-Давыдов Г. А., 1975. Отчет о раскопках курганов в Черноярском районе Астраханской области в зоне 1-й очереди строительства Астрахано-Калмыцкой рисовой оросительной системы в 1975 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 5250.

- Мерперт Н. Я., 1974. Древнейшие скотоводы Волжско-Уральского междуречья. М.: Наука. 175 с.

- Синицын И. В., 1965. Отчет об археологических работах в Калмыцкой АССР в 1965 г.//Архив ИА РАН. Р-1. №3321.

- Синицын И. В., 1978. Древние памятники Восточного Маныча. Т. I-II. Саратов: Саратовский ун-т.

- Черных Е. Н., 2008. Формирование Евразийского «Cтепного пояса» скотоводческих культур: Взгляд сквозь призму археометаллургии и радиоуглеродной хронологии//АЭАЕ. № 3 (35). C. 36-53.

- Шилов В. П., 1981. Исследование Волго-Донской археологической экспедиции в 1981 г//Архив ИА РАН. Р-1. № 10968.

- Шишлина Н. И., 2007. Cеверо-Западный Прикаспий в эпоху бронзы (V-TT тыс. до н. э.). М. 400 с. (Труды ГИМ; Вып. 165.)

- Cardillo M., 2009. Temporal trends in the morphometric variation of the lithic projectile points during the Middle Holocene of Southern Andes (Puna Region). A coevolutionary approach//Theoretical and Methodological Tssues in Evolutionary Archaeology: Toward an Unified Darwinian Paradigm/Eds H. Muscio, G. López. Oxford: Archaeopress. P. 13-20. (BAR Tnternational Series; 1915.)

- Klingenberg C. P., 2011. Morphoi: an integrated software package for geometric morphometrics//Molecular Ecology Resources. Vol. 11. P. 353-357.

- Rohlf F. J., 2006. TpsDig, digitize landmarks and outlines, 2.05. Department of Ecology and Evolution, State University of New York at Stony Brook. URL: http://life.bio.sunysb.edu/morph/index.html. Date of access: 14.05.2015.

- Thulman D. K., 2012. Discriminating Paleoindian point types from Florida using landmark geometric morphometrics//JAS. Vol. 39. P. 1599-1607.

- Авторы выражают искреннюю признательность Н. В. Панасюк за помощь в сборе архивных материалов