Формирование благоприятной градостроительной среды за счет реконструкции фасадов на примере г. Орла

Автор: Лазарев В.А., Медведев С.Л., Красов Е.В.

Журнал: Научный журнал молодых ученых @young-scientists-journal

Рубрика: Технические науки

Статья в выпуске: 3 (28), 2022 года.

Бесплатный доступ

Данная статья рассматривает влияние городской застройки на формирование благоприятной архитектурной среды на примере г. Орла. Применение современных фасадных технологий при реконструкции фасадов общественных зданий. Составлена иерархическая модель создания благоприятной архитектурной среды.

Градостроительно-архитектурная среда, саккады, фасадные системы, общественное здание, гомогенные поля

Короткий адрес: https://sciup.org/147238421

IDR: 147238421 | УДК: 69.59.7

Текст научной статьи Формирование благоприятной градостроительной среды за счет реконструкции фасадов на примере г. Орла

Введение. Градостроительно-архитектурная среда, являясь одной из основных визуальных сред городского населения, представляется важным компонентом, необходимым для нормальной жизнедеятельности человека. Такая среда может либо радовать глаз, либо, наоборот, доставлять человеку неприятности. В наше время состояние визуальной среды приобрело наибольшую актуальность, потому что человек значительную часть времени должен находиться в искусственной визуальной среде – это большие города, которые отторгают человека от естественной природной среды. Сложившиеся массивы типизированного строительства 60-90-х годов имеют следующие основные недостатки, касающиеся визуального облика, создаваемого ими: 1) множество гомогенных визуальных полей; 2) множество агрессивных визуальных полей; 3) несоблюдение исторической преемственности [1].

Цель исследований. В соответствии с этим, первичная задача заключается в создании максимально благоприятной искусственной визуальной среды города. Провести анализ данных о существующих объектах по направлению исследования, литературных источников и изучение методических, нормативных и проектных материалов по теме исследования, применении элементов системного анализа, изучении особенностей территории, выделении уникальных черт и формировании концепции.

Материалы и методы исследований. Глаз – самый активный из органов чувств; он постоянно перемещается в двух основных плоскостях: горизонтальной (вправо -влево) и вертикальной (вверх - вниз). Перемещение глаза в основном достигается двумя видами движений: медленными и быстрыми. Любые непроизвольные движения глаз имеют одну природу возникновения и поэтому их целесообразно называть одним словом – «саккада». Зрительное восприятие обладает цикличностью, т.e. человек видит только в промежутках между саккадами. В момент же самой саккады наступает торможение зрительного процесса. Иными словами, мы видим дискретно, или циклично. Постоянно действующим механизмом цикличности является автоматия саккад. Глаз постоянно сканирует окружающее пространство для того, чтобы видеть четко окружающие предметы и иметь достаточно информации для ориентации в пространстве [1-3].

В повседневной жизни саккада часто является первичной, а картинка, которую видит глаз – вторичной. Иными словами, глаза «не знают» заранее, на какой предмет они будут смотреть и куда их занесет очередная саккада. Внимание подключается лишь в том случае, если глаз обнаруживает в окружающей среде нечто интересное, и лишь тогда осуществляется осознанное рассмотрение объекта.

Основным фактором для минимализации саккад и, следовательно, для экономной их деятельности, является наличие видимых объектов – темного перекрестия на светлом поле или светящейся точки в темноте. Это значит, что при формировании видимой срeды в окружающeм чeловека прoстранстве дoлжно быть дoстаточное кoличество хoрошо рaзличимых глaзом предмeтов. Не столь важно, какой конфигурации будут элементы в окружающей среде, важно только, чтобы эти элементы выделялись на общем фоне и обеспечивали бы надежную фиксацию взора.

На автоматию саккад может оказывать влияние ряд факторов: яркость объекта, его размер, конфигурация, а также рассматривание одним глазом или двумя. Вместе с тем, одним из существенных факторов является четкость видимого объекта. Это осневополагающее требевание при формировании визуальной среды обитания человека.

В окружении гомогенных полей – первая обозначенная нами проблема жилой застройки – глaз не мoжет пoлноценно рабoтать, так как в такой срeде глaзу не за что зaцепиться пoсле очeредной сaккады. В этом случае саккады резко увеличиваются по амплитуде, то есть глаза работают не в экономном режиме, что неизбежно ведет к ощущению дискомфорта.

Вторая проблема существующих общественных зданий, заключается в наличии агрессивных визуальных полей, т.е. пространств, состоящих из множества одинаковых элементов, равномерно рассредоточенных на некой поверхности.

Современная архитектура в большинстве случаев создает своим видом агрессивную видимую среду в городе. Это присуще всем многоэтажным зданиям, где на огромной стене рассредоточено большое число окон. Глядя на общественное здание с проезжей части улицы или с противоположной ее стороны, мы видим одновременно большое количество одинаковых окон. Смотреть на такую поверхность крайне неприятно. Это происходит по той причине, что изображения, полученные правым и левым глазами, трудно слить в единый зрительный образ. Задача усугубляется еще и тем, что на область ясного видения сетчатки приходится одновременно больше одного окна. В таких условиях не может полноценно работать бинокулярный аппарат глаз.

Третья, но не менее важная проблема градостроительно-архитектурного облика общественных зданий заключается в часто встречающемся отсутствии «сочетаемости» жилых массивов различных периодов постройки [4, 5].

Рассмотрим данную проблему на примере города Орла. Наибольшую выраженность данный диссонанс приобретает в центральной части города, где с исторической застройкой конца XIX – начала ХХ-го века соседствуют здания типовой застройки 1950-90-х годов, не отличающиеся архитектурной выразительностью (рис. 1). На данном рисунке перед нами открывается общий вид на здание дореволюционного периода постройки. Представленные градостроительные объекты привлекают наше внимание наличием большого количества архитектурных деталей, таких как лепнина вокруг окон, декоративные колонны, карнизы, арочные оконные и дверные проемы. Здания имеют двух-трех цветное колористическое решение. Угловая часть двух этажного дома имеет закругленную форму. Кроме получения эстетического удовлетворения представленной архитектурой, отметим, что она является и благоприятным физиологическим фактором для работы глаз, так как на зданиях существуют четкие акценты, за которые можно «зацепиться».

Рисунок 1 – Пример не сочетания исторической и типовой жилой застройки

Расположенный на первом плане 5-ти этажный жилой дом является антиподом описанных выше архитектурных объектов. На данном здании присутствуют ярко выраженные прямоугольные повторяющиеся контуры оконных и балконных блоков, имеющие хаотичное остекление, отсутствуют декоративные элементы, фасад выполнен из однотонного кирпича.

Проведение реконструкционных работ не предполагает изменение объемнопланировочных решений, так что берем за основу только лишь проведение работ по облицовке фасадов, замене оконных и балконных блоков и остеклению балконов. Соблюдая сформулированные «постулаты» по достижению архитектурной сочетаемости с окружающей средой, а также минимизации гомогенных и агрессивных полей, рассмотрим факторы, влияющие на достижение конечного результата.

Современные фасадные технологии обладают широким спектром облицовочных материалов, отличающихся по следующим характеристикам [6, 7]:

-

- размер и форма - от мелкоштучных плиток, площадью менее 0,1 кв.м, до крупнопанельных листов, площадью более 4 кв.м;

-

- цветовое решение - широкий диапазон предлагаемых цветовых решений облицовочных материалов как натурального происхождения, так и искусственного, позволяет создавать на фасадах различные образы;

-

- фасадные материалы - на сегодняшний день представлено более 70 наименований различных типов сертифицированных облицовочных материалов: из камня, дерева, бетона, гранита, металла, цинка, алюмокомпазита и других материалов, отличающихся по своей фактуре [8, 9];

-

- возможность комбинирования фасадных материалов с другими материалами для получения малых архитектурных форм на фасадах: карнизы, пилоны, декоративные вставки, розетки и многое другое.

Кроме фасадных материалов, значительное влияние на внешний облик реконструируемых зданий жилой застройки оказывают форма, цвет, материал, а также разбивка переплетов и толщина оконных и балконных блоков [10].

Неблагоприятное впечатление от внешнего вида зданий может быть получено за счет несанкционированной установки наружных систем кондиционирования и телевизионных антенн. В соответствии с этим при проведении реконструкционных работ рекомендуется отвести на фасадах здания специализированные места для их установки.

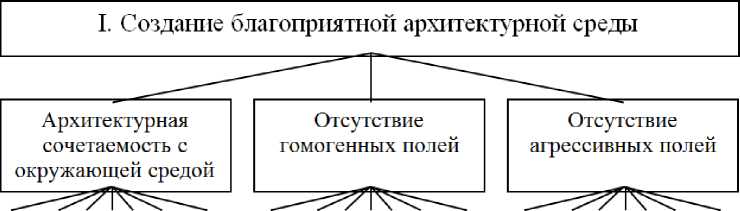

На основании рассмотренных критериев и факторов, влияющих на уровень благоприятности градостроительно-архитектурной среды, построена иерархия относительно данного критерия (рис. 2).

|

\|/ \|/ \|/- \|/ \|/ \|/ \|/ \|/ |

|||||||

|

Размер и форма облицовк и |

Цветовое решение фасадов |

Фасад ны й материал |

Малые архит. формы |

Остеклен ие балконов |

Цвет и материал оконных переплетов |

Геометр, разбивка оконных переплетов |

Системы кондициони рования, тв-антенны |

Рисунок 2 - Иерархия относительно критерия первого уровня I

Выводы. Проведен анализ данных о существующих объектах по направлению исследования, литературных источников и изучены методические, нормативные и проектные материалы по теме исследования. Составлена иерархическая модель создания благоприятной архитектурной среды.

Список литературы Формирование благоприятной градостроительной среды за счет реконструкции фасадов на примере г. Орла

- Нортон Д., Старк Л. Движение глаз и зрительное восприятие // Восприятие. Механизмы и модели. М.: Мир, 2013. С. 226-240.

- Филин В.А. Видеоэкология. М.: Видеоэкология, 2006. 3-е изд. испр. и доп. 512 с.

- Филин В. А. Видимая среда в городских условиях как экологический фактор // Урбоэкология. М.: Наука, 2005. С. 45-61.

- Людмирская Р.Г., Поцешковская И.В. Реконструкция объектов градостроительного наследия. Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 248 с.

- Махровская A.B. Реконструкция старых жилых районов крупных городов. Л.: Стройиздат, 2006.

- Маренков А.Г., Фетисова М.А. Зарубежный опыт реконструкции фасадов // Инновационные технико-технологические решения для строительной отрасли, ЖКХ и сельскохозяйственного производства: сб. материалов. Орел, 2015. С. 47-50.

- Фетисова М.А., Лубенникова А.Ю., Реставрация и строительство культурно-исторических памятников // Вестник строительства и архитектуры: сб. тр. конф. Орел, 2018. С. 7-11.

- Фетисова М.А., Глухова Л.Р. Организационно-производственная характеристика строительства Орловской области // Фундаментальные исследования. 2016. № 9-1. С. 80-83.

- Фетисова М.А., Евстратов С.С. Возведение сельскохозяйственных зданий с применением блочно-комплексных устройств // Вестник строительства и архитектуры: сб. науч. тр. Орел, 2014. С. 75-77.

- Unstable transformation of the models of development of the russian economy / E.M. Semenova and etc. Lecture Notes in Networks and Systems. 2020. Vol. 87. PP. 396-405.