Формирование дезадаптивных нарушений вегетативной (автономной) регуляции сердечно-сосудистой системы коренных малочисленных народов Севера финно-угорской группы в условиях урбанизации

Автор: Попова М.А., Палюшкевич А.С., Граудина В.Е., Абубекерова Э.М.

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель работы - определить состояние вегетативной регуляции сердечного ритма у представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) финно-угорской группы - восточных ханты, проживающих в урбанизированных условиях (в крупном промышленном городе Сургуте) и в традиционной среде (родовые угодья) в единых пространственно-временных координатах в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО - Югра). Материалы и методы. Обследованы 73 представителя КМНС финно-угорской группы ХМАО - Югры - восточной субпопуляции ханты. Из них 20 чел. проживали в промышленном городе Сургуте более 10 лет, их средний возраст составил 43,0±9,7 года, 53 чел. - ханты из родовых угодий Сургутского района, средний возраст - 41,3±15,2 года. Проведен мониторинг вариабельности сердечного ритма (ВСР) на базах лечебно-профилактичес- ких учреждений г. Сургута и Сургутского района ХМАО - Югры. Результаты. По результатам оценки ВСР у представителей восточных ханты, проживающих в условиях промышленного города, определено снижение активности общих и гуморально-метаболических механизмов, выявлено достоверное уменьшение доли лиц с умеренными значениями общей активности регуляторных механизмов по сравнению с ханты, ведущими традиционный образ жизни. Заключение. Изменения традиционных условий среды проживания в родовых угодьях на урбанизированную среду среди представителей КМНС финно-угорской группы сопровождается снижением активности общих и гуморально-метаболических механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы, достоверным уменьшением доли лиц с умеренными значениями общей активности регуляторных механизмов, а также преобладанием ваготонии у представителей ханты, проживающих в урбанизированных условиях, в отличие от представителей ханты с традиционными условиями проживания, имеющими смешанный тип вегетативной иннервации.

Коренные малочисленные народы севера, финно-угорская группа, ханты, вариабельность сердечного ритма, кардиоваскулярный риск, урбанизация

Короткий адрес: https://sciup.org/14113310

IDR: 14113310 | УДК: 616-092.11 | DOI: 10.23648/UMBJ.2017.28.8752

Текст научной статьи Формирование дезадаптивных нарушений вегетативной (автономной) регуляции сердечно-сосудистой системы коренных малочисленных народов Севера финно-угорской группы в условиях урбанизации

Введение. Возросшая частота сердечнососудистых заболеваний среди представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС) и недостаточная изученность причин повышения кардиометаболического риска препятствуют разработке научно обоснованных оздоровительных и профилактических программ и лечебных мероприятий при развитии патологических состояний для различных этнических групп [1-3].

Напряженность процессов адаптации в условиях Севера способствует увеличению как внутренних, так и внешних патогенетических связей, при этом сердечно-сосудистая система считается наиболее чувствительной к комплексу биогеохимических и климатиче- ских факторов среды, и вегетативная регуляция ритма сердца интегрально отражает реакцию всего организма. Однако практические вопросы использования знаний об особенностях метаболических и регуляторных процессов у коренного населения промышленных северных территорий при изменении традиционных условий проживания на урбанизированную среду разработаны недостаточно [1].

Теория адаптации в настоящее время является одним из фундаментальных направлений биологии и физиологии. Адаптационная деятельность организма человека и животных обеспечивает не только выживание и эволюционное развитие, но и повседневное приспособление к изменениям окружающей среды [4, 5].

Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) является современной методологией изучения состояния механизмов регуляции физиологических функций человека. Кардиоритмографическое исследование служит основным методом диагностики вегетативных дисфункций. Кроме того, его используют для определения уровня адаптационноприспособительного потенциала и риска развития сердечно-сосудистой патологии [6]. Сердце как индикатор адаптационных реакций всего организма «отзывается» на самые разнообразные внутренние и внешние воздействия. Система кровообращения может рассматриваться как чувствительный индикатор адаптационных реакций целостного организма, а вариабельность сердечного ритма отражает степень напряжения регуляторных систем, обусловленную возникающей в ответ на любое стрессорное воздействие активацией системы или ее реакцией. На современном этапе практического использования методов анализа ВСР подходы к принципам физиологической и клинической интерпретации данных позволяют эффективно решать многие задачи диагностического и прогностического профиля, оценки функциональных состояний, контроля эффективности лечебнопрофилактических воздействий [3, 5, 7–15].

Цель исследования. Определить состояние вегетативной регуляции сердечного ритма у представителей КМНС финноугорской группы – восточных ханты, прожи- вающих в урбанизированных условиях и в традиционной среде в единых пространственно-временных координатах в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (ХМАО – Югре).

Материалы и методы. В исследование были включены 73 представителя КМНС финно-угорской группы ХМАО – Югры – восточной субпопуляции ханты, из них 20 чел. проживали в промышленном городе Сургуте (средний возраст – 43,0±9,7 года), 53 чел. – в родовых угодьях Сургутского района (средний возраст – 41,3±15,2 года).

Критерии включения в исследование: этническая принадлежность к восточным ханты, длительность проживания в условиях промышленного города Сургута (урбанизированная среда) и национального поселения не менее 10 лет.

Критерии исключения: онкологические заболевания и хронические заболевания в стадии декомпенсации.

Кардиоритмографию проводили на базах лечебно-профилактических учреждений г. Сургута и Сургутского района в 2017 г.

Анализ ВСР осуществляли по результатам кардиоритмографии в соответствии с рекомендациями стандарта «Вариабельность ритма сердца. Стандарт измерения, физиологической интерпретации и клинического исследования», принятого в 1996 г. Европейским кардиологическим обществом и Североамериканским обществом электростимуляции и электрофизиологии.

Определяли общую активность регуляторных механизмов (TP), активность гумо-рально-метаболических/центральных регуляторных механизмов (VLF), активность симпатического (LF) и парасимпатического отделов нервной системы (HF), а также преобладающий тип вегетативной иннервации (ва-готония, эйтония, симпатикотония).

Рассчитывали средние значения и стандартные отклонения (М±SD) показателей в обследуемых подгруппах. Использовали статистические программы Statistica 8.0.

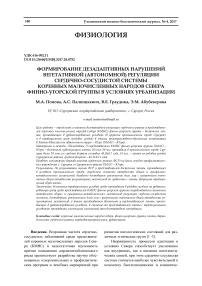

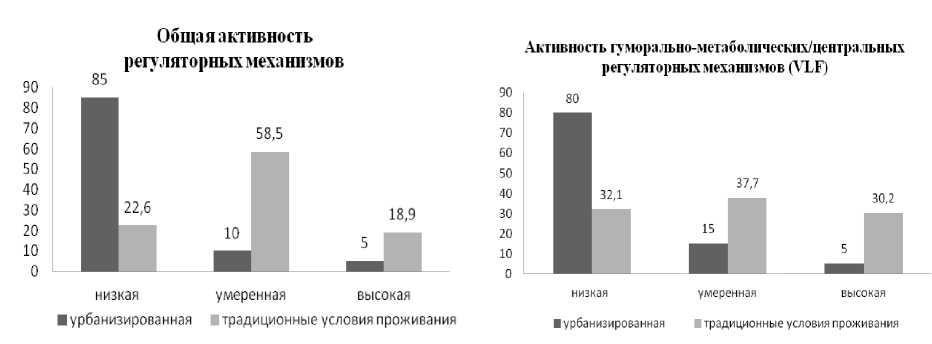

Результаты и обсуждение. Результаты кардиоритмографии обследованных представителей КМНС финно-угорской группы представлены в табл. 1 и на рис. 1, 2.

Таблица 1

Показатели вегетативной регуляции у коренных малочисленных народов Севера финно-угорской группы – восточных ханты, проживающих в урбанизированных и традиционных условиях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Рис. 1. Общая и гуморально-метаболическая активность регуляторных механизмов по результатам определения ВСР у представителей ханты, проживающих в условиях городской среды и традиционных условиях

Данные табл. 1 и рис. 1 позволяют заключить, что для ханты, проживающих на урбанизированной территории, характерно снижение активности общих и гуморальнометаболических механизмов, в то время как

для представителей ханты с традиционными условиями проживания - достоверное преобладание показателей в диапазоне умеренных значений.

|

Показатель |

Урбанизированная среда (n=20), абс. (%) |

Традиционные условия проживания (n=53), абс. (%) |

p |

||||

|

низкая |

умеренная |

высокая |

низкая |

умеренная |

высокая |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

||

|

Общая активность регуляторных механизмов (TP) |

17 (85,0) |

2 (10,0) |

1 (5,0) |

12 (22,6) |

31 (58,5) |

10 (18,9) |

р1-4=0,006* р 2—5 =0,024* р 3-6 =0,350 |

|

Активность гуморально -метаболических/ центральных регуляторных механизмов (VLF) |

16 (80,0) |

3 (15,0) |

1 (5,0) |

17 (32,1) |

20 (37,7) |

16 (30,2) |

р1-4=0,057 р2-5=0,260 р 3—6 =0,116 |

|

Активность симпатического отдела нервной системы (LF) |

17 (85,0) |

2 (10,0) |

1 (5,0) |

30 (56,6) |

14 (26,4) |

9 (17,0) |

р1-4=0,416 р2-5=0,352 р 3—6 =0,424 |

|

Активность парасимпатического отдела нервной системы (HF) |

17 (85,0) |

2 (10,0) |

1 (5,0) |

32 (60,4) |

10 (18,8) |

11 (20,8) |

р 1—4 =0,510 р2 —5 =0,667 р 3-6 =0,290 |

Примечание. * - достоверные различия между группами по критерию %2.

Рис. 2. Активность симпатического и парасимпатического отделов нервной системы по результатам определения ВСР у представителей ханты, проживающих в условиях городской среды и традиционных условиях

Результаты определения состояния ВСР (табл. 1, рис. 2) свидетельствуют о преобладании низкой активности симпатического и парасимпатического отделов нервной системы у представителей ханты, проживающих как в урбанизированных, так и в традиционных условиях. При этом все типы активности встречаются с относительно равной частотой в обеих группах представителей КМНС.

Заключение. Изменение традиционных условий среды проживания представителей

коренных малочисленных народов Севера финно-угорской группы в родовых угодьях на урбанизированную среду сопровождается:

– снижением активности общих и гуморально-метаболических механизмов;

– достоверным уменьшением доли лиц с умеренными значениями общей активности регуляторных механизмов;

– изменением типа вегетативной иннервации со смешанного на ваготонию.

Список литературы Формирование дезадаптивных нарушений вегетативной (автономной) регуляции сердечно-сосудистой системы коренных малочисленных народов Севера финно-угорской группы в условиях урбанизации

- Козлов А.И. Изменение генофонда северных популяций: «закат этносов» или формирование новой адаптивной группы? Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2014; 3 (26): 99-107.

- Манчук В.Т. Этнические и экологические факторы в развитии патологии у коренного населения Севера и Сибири. Бюллетень СО РАМН. 2012; 1 (32): 93-98.

- Манчук В.Т. Состояние здоровья коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, особенности формирования патологии. Красноярск; 2012. 338.

- Баевский Р.М., Кирилов О.И., Клецкин С.З. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе. М.: Наука; 1984. 225.

- Базарбаева С.М., Нусупова А.Ж., Батжанова С.М. Исследования в области естественных наук. 2012; 6. URL: http://science.snauka.ru/2012/06/711 (дата обращения: 01.05.2017).

- Биянов А.Н., Софронова Л.В., Зубов Е.В. Кардиоритмография как метод формирования групп риска по развитию артериальной гипертензии у подростков. Клиническая медицина. 2013; 5 (1): 110-112.

- Чернова А.А., Никулина С.Ю., Третьякова С.С. Кардиоритмография как метод функциональной диагностики. Сибирское медицинское обозрение. 2013; 2: 44-49.

- Березный Е.А., Рубин А.М., Утехина Г.А. Практическая кардиоритмография. М.: НПП «Нео»; 2005: 140.

- Рябыкина Г.В., Соболев А.В. Анализ вариабельности ритма сердца. Кардиология. 1996; 10: 87-97.

- Яблучанский Н.И., Мартыненко А.И. Вариабельность сердечного ритма в помощь практикующему врачу. Харьков; 2010. 131.

- Нахамчен Л.Г. Кардиоритмография в оценке функционального состояния организма. Бюллетень физиологии и патологии дыхания. 1999; 5: 36-44.

- Голухова Е.З., Алиева А.М., Какучая Т.Т., Воеводина В.М., Аракелян Г.Г., Мрикаев Д.В. Вариабельность сердечного ритма и методы ее оценки. Креативная кардиология. 2009; 1: 76-82.

- Буй Минь Зиеп, Таратухин Е.О. Возможности методики вариабельности сердечного ритма. Российский кардиологический журнал. 2011; 6 (92): 69-75.

- Алиева А.М., Голухова Е.З., Пинчук Т.В. Вариабельность сердечного ритма при хронической сердечной недостаточности. Архив внутренней медицины. 2013; 6 (14): 47-52.

- Шлык Н.И., Баевский Р.М. Ритм сердца и тип вегетативной регуляции в оценке уровня здоровья населения и функциональной подготовленности спортсменов. Материалы VI Всероссийского симпозиума. Ижевск: Удмуртский университет; 2016: 608.