Формирование функциональной грамотности учащихся в ситуациях решения задач по биологии

Автор: Н.А. Степанчук, Н.И. Прилипко

Журнал: Учебный год.

Рубрика: Образовательные технологии

Статья в выпуске: 1 (63), 2021 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрена проблема формирования функциональной грамотности учащихся при изучении курса биологии на углубленном уровне. Приведен пример авторской практико-ориентированной задачи, развертываемой в виде тематических заданий по разделу «Генетика и селекция».

Функциональная грамотность, практико-ориентированные задачи, тематические задания, критерии оценивания.

Короткий адрес: https://sciup.org/14120765

IDR: 14120765

Текст статьи Формирование функциональной грамотности учащихся в ситуациях решения задач по биологии

В методике обучения один из ключевых вопросов в том, как помочь ребенку ориентироваться в потоке информации, которую он получает ежедневно. Ответ регулирует дидактический принцип обучения о необходимости и достаточности. Согласно нему в соответствии с критерием полноты содержания учебного материала следует приближаться к разумному «минимуму», решая запланированные цели и задачи только с использованием необходимого и достаточного объема информации. Поэтому первостепенное значение имеют познавательные универсальные учебные действия (УУД) в части владения способами самостоятельной и критичной оценки информации согласно сформулированной учебной задаче и обоснованного ее использования в учебной деятельности. Сопряженное значение имеют коммуникативные УУД в части информационной составляющей общения.

Владение способами эффективного выполнения учащимися выделенных УУД объединяются понятием «функциональная грамотность», так как в общем смысле она означает способность человека вступать в отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. Но это невозможно, если человек не владеет способами работы с информацией и критичного ее восприятия. На уровне методики обучения это требование трансформируется в серьезную методическую проблему.

Дело осложняется тем, что на сегодняшний день нет учебно-методических разработок для учителей-предметников в виде системы тематических заданий, направленных на формирование и контроль уровня функциональной грамотности учащихся. Нами предприняты попытки преодолеть этот методический дефицит. Мы разработали ряд задач по биологии, составленных согласно требованиям по формированию функциональной грамотности учащихся. Нами не только составлены задачи, но и краткая спецификация к ним и критерии оценивания.

В качестве примера предлагаем одну из задач, методический вариант которой можно использовать с целью контроля по разделу «Генетика и селекция» при углубленном изучении биологии.

Задача «А что, если скрестить?..»

Цель задачи: создать в учебной деятельности ситуацию применения учащимися теоретических знаний в области селекции животных. Задача может использоваться как разновидность тренировочного или зачетного задания по теме. Задача ориентирована на выработку умений:

– работать с текстом биологического содержания;

– переводить один вид информации в другой;

– использовать математический аппарат для подтверждения выводов;

– использовать знания генетических закономерностей для решения практико-ориентированных задач.

Теоретическое введение«Виды скрещивания в селекции животных»

При выведении новых пород животных используют различные виды скрещивания. Они отличаются схемами скрещивания, участием разных количеств исходных генотипов, продолжительностью получения желаемого результата, порядком учета получаемого расщепления и подходами к подбору родительских пар.

Подходы к скрещиванию в животноводстве можно свести к четырем их видам.

Воспроизводительное (заводское) скрещивание используют, когда хотят получить новую породу, сочетающую в себе ценные свойства исходных пород или получить новые, неприсущие ни одной материнской линии, качества. Это довольно трудоемкий метод, сущность которого сводится к тому, что в скрещиваниях участвуют несколько пород, а гибриды разных поколений также могут скрещиваться с разными породами.

Поглотительное (преобразовательное) скрещивание используется значительно чаще, чем воспроизводительное, и оно значительно проще. Сущность метода заключается в том, что самки улучшаемой породы (независимо от поколения) всегда скрещиваются с чистопородным самцом улучшающей породы. Помеси пятого и шестого поколений можно считать чистопородными и разводить «в себе».

Промышленное скрещивание используется для получения товарных гибридов первого или второго поколений нескольких пород для производства продукции, исключая их дальнейшее разведение.

Вводное скрещивание (прилитие крови) применяют в тех случаях, когда в целом удовлетворительная порода нуждается в усилении ее наиболее ценных свойств или в некоторых «исправлениях». В качестве улучшающей породы выбирают ту, которая по характеру продуктивности и типу телосложения стоит близко к улучшаемой. Лучших производителей из помесей первого поколения, полученных в результате скрещивания маток улучшаемой породы с производителями улучшающей породы, спаривают с самками улучшаемой породы, а помесных маток – с лучшими производителями улучшаемой породы. Потомство, полученное путем такого обратного скрещивания помесей с производителями улучшаемой породы, выращивают и разводят «в себе».

Ступенчатое развертывание задачи в виде системы заданий

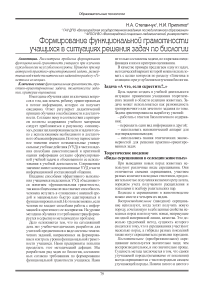

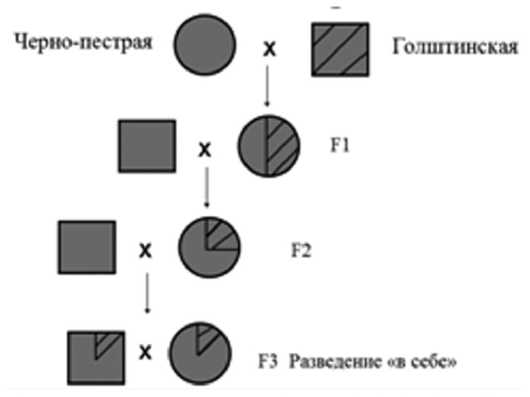

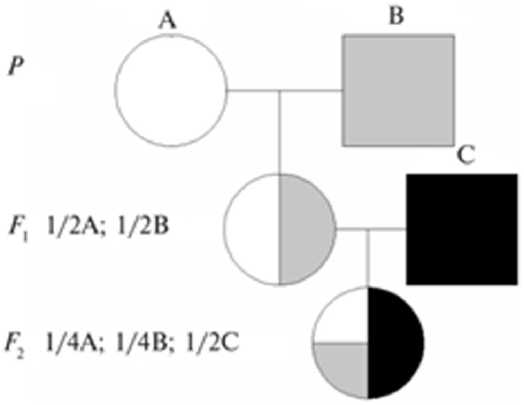

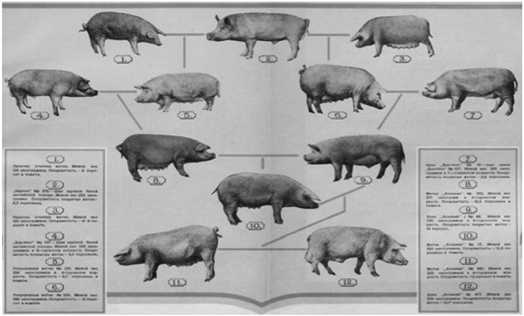

Задание 1. Рассмотрите представленные на рисунках 1-4 схемы различных скрещиваний. Определите, какому виду скрещивания соответствует та или иная схема.

Задание 2. У неопытного фермера в хозяйстве имеется около 200 голов маточного поголовья кроликов породы белый великан, которые обладают хорошей жизнеспособностью. Есть несколько голов производителей породы серый великан, превосходящей по массе первую породу. Задача фермера – производство мяса кроликов. Какой из видов скрещивания вы порекомендуете фермеру для повышения экономической эффективности хозяйства? Свой ответ обоснуйте.

Рис. 1. Схема скрещивания черно-пестрой и голштинской породы.

Рис. 2. Схема скрещивания пород скота для откорма молодняка породы крупного рогатого скота

Рис. 3. Схемы выведения украинской белой породы

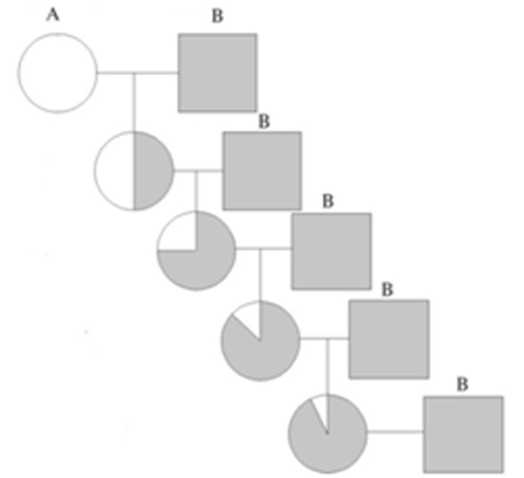

Рис. 4 Скрещивание костромской (А) и черно-пестрой (В) породы

Задание 3. Почему при воспроизводительном скрещивании сложно предугадать признаки по- месных животных, а получение животных с заданными породными признаками требует длительного времени? В каком случае можно получить породных животных быстрее: при воспроизводительном скрещивании кроликов или овец? Ответ обоснуйте.

Задание 4. Животных, полученных в результа- те скрещивания двух пород при поглотительном скрещивании, обычно обозначают долями генов по улучшающей породе. Если условно обозначить улучшаемую породу символом А, а улучшающую породу символом В, а их наследственности цифрой 1, то помеси первого поколения будут иметь следующий генотип:

1А+1В

1 1

= ;A + -В

2 2

При подборе животных во втором скрещивании используют гибридов первого скрещивания улучшаемой породы с чистопородными особями породы В. В результате получаемый генотип гибридов второго скрещивания будет следующим:

7A+1B 1 з

^-----= -A + -B

2 4 4

Определите генотипы гибридов третьего, четвертого и пятого поколений при поглощающем скрещивании. Почему гибриды пятого-шестого поколения можно использовать в качестве чистопородных и разводить «в себе»?

Задание 5. При покупке маточного стада свиней породозаводчики уверяли, что необходимо приобретать белую породу и черную породу свиней, т.к. их потомство, полученное при скрещивании этих пород, обладает наилучшими хозяйственными качествами. Фермер так и сделал, и при скрещивании самок свиней белой породы с самцами черной породы получили белых поросят. Однако он решил не останавливаться в своих селекционных экспериментах и решил скрестить полученных поросят между собой по наступлению половой зрелости. В результате он получил в потомстве 64 поросенка, 12 из которых были черными, 4 – красными, а остальные белыми. Фермер обратился к породозаводчикам с претензией, что ему продали не чистопородных свиней, т.к. почему-то появились красные поросята. Приведите решение этой задачи, которое поможет разъяснить фермеру вопрос о чистопородности купленных им свиней.

Критерии оценивания и ответы

Задание 1.

Деятельность: выявление информации в тексте и сопоставление ее с предложенными вариантами ответов (1 балл за каждое правильное сопоставление).

Рис. 1. Вводное скрещивание.

Рис. 2. Промышленное скрещивание.

Рис. 3. Воспроизводительное скрещивание

Рис. 4. Поглотительное скрещивание

Всего 4 балла.

Задание 2.

Деятельность: высказывание предположение и его обоснование.

Можно предложить промышленное скрещивание, т.к. оно используется для получения товарных гибридов первого или второго поколений нескольких пород для производства продукции. Теоретически можно ожидать, что гибриды первого поколения будут более жизнеспособны по сравнению с особями породы серый великан, но и больше по массе, чем особи породы белый великан.

Всего 2 балла (1 балл за предложенный вид скрещивания, 1 балл за обоснование)

Задание 3.

Деятельность: использование исследовательского метода в нестандартных ситуациях.

Воспроизводительное скрещивание — метод довольно сложный, требующий вовлечения большого числа животных и связанный со значительными затратами и некоторым риском. Последний связан с тем, что при разнородных скрещиваниях происходят сложные расщепления и перекомбинации наследственных задатков, которые сложно предугадать. Для отбора особей с заданными признаками необходимо получение множества поколений, а также их проверка по потомству. Поэтому получение пород таким методов оказывается долгосрочным.

Однако получить породных животных при скрещивании кроликов можно значительно быстрее, чем овец. Это связано с биологическими особенностями этих животных:

– кролики быстрее достигают физиологической зрелости (примерно к 4 мес.), а овцы – к году;

– у кроликов небольшая продолжительность беременности (1 мес.) и период ухаживания за потомством (около 1 мес.), а у овец 5 и 3 месяца соответственно;

– кролики более плодовиты (5-9 крольчат в помете) в отличие от овец (1-2 ягненка).

Всего 4 балла. 2 балла за описание рисков воспроизводительного скрещивания (если названо не менее двух) и 2 балла за обоснование второй части задания (если приведено не менее двух признаков).

Задание 4.

Деятельность: решение задачи на основе межпредметного подхода с использованием комплексных подходов.

Генотипы гибридов третьего поколения:

4B + IB 7

-^— = - в

Генотипы гибридов четвертого поколения:

|в + 1В !5 ------ —В

2 16

Генотипы гибридов пятого поколения:

^в + 1в_з1в

2 ~ 32 °

Гибриды 5-го поколения можно использовать как чистопородных животных, так как их генотип приближается на 100 % к генотипу поглощающей породы.

Задание 5.

Деятельность: применение теоретических знаний в практических ситуациях.

-

1 . Анализ расщепления. Так как появился третий фенотип (отличный от родительских особей), предположим, что наблюдается взаимодействие неаллельных генов.

-

2 . Математическая обработка результатов второго скрещивания.

Всего потомков 64, значит, в одной части 4 особи (64:16), следовательно:

12:4 = 3 – частей черного потомства, 4:4 = 1 частей красного потомства, 64-16 = 48 – число белых особей, 48:4 = 12 – частей белого потомства.

Получаем расщепление: 12 : 3 : 1, что соответствует эпистазу.

На основании условия составляем схему решения задачи:

Соотношение фенотипов:

-

9 А_В_ – белые

-

3 А_вв – белые

-

3 ааВ_ – черные

-

1 аавв – красные.

Схема первого скрещивания:

PААвв х ааВВ бел. черн.

GАваВ

F1АаВв бел.

Схема второго скрещивания:

Р2АаВв х АаВв бел. бел.

G АВ, Ав, аВ, ав АВ, Ав, аВ, ав

F2 9 А_В_ 3 А_вв 3 ааВ_ 1 аавв бел. бел. черн. красн.

Претензии фермера не обоснованы, т.к. окраска этих пород определяется двумя генами, между которыми наблюдается эпистатическое взаимодействие. Появление третьего фенотипа вполне ожидаемо.

Всего: 3 балла (1 балл за математическую обработку результатов, 1 балл за правильно записанные схемы скрещиваний, 1 балл за объяснение полученных результатов).