Формирование геоинформационного интернет-портала для задач мониторинга состояния природной среды и ресурсов

Автор: Кадочников Алексей А., Попов Владимир Г., Токарев Алексей В., Якубайлик Олег Э.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Статья в выпуске: 4 т.1, 2008 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается задача создания информационно-аналитической системы для экологического мониторинга состояния природной среды и ресурсов, построенной на основе технологий ГИС, Интернет, обработки данных дистанционного зондирования. В качестве технологической основы системы рассматривается геоинформационный Интернет-сервер. Обсуждаются функциональные требования к указанной системе, состав и особенности реализации необходимого программного обеспечения. Приведен ряд конкретных примеров, которые иллюстрируют возможности развиваемого подхода, эффективность использования предлагаемых технологических решений. Значительное внимание уделяется программным интерфейсам, с помощью которых обеспечивается доступ к массиву геопространственных данных системы со стороны сторонних приложений.

Геоинформатика, интернет, спутниковая картографическая информация, экологический мониторинг, геоинформационный интернет-сервер, веб-картография

Короткий адрес: https://sciup.org/146114479

IDR: 146114479 | УДК: 004.4:528.9

Текст научной статьи Формирование геоинформационного интернет-портала для задач мониторинга состояния природной среды и ресурсов

Формирование современной вычислительной инфраструктуры для обеспечения задач многоцелевого мониторинга объектов подстилающей поверхности Красноярского региона должно опираться на исследования в области информационных и телекоммуникационных средств и технологий. Необходимо создание методического и информационного обеспечения, программно-технологических решений, которые должны быть реализованы с учетом мирового опыта, на основе международных технологических и отраслевых стандартов.

Характерной особенностью рассматриваемого класса задач является значительная доля данных с пространственной привязкой, для их решения используются геоинформационные системы (ГИС). Проблемы сбора и передачи, организации доступа, эффективного использования геопространственных данных, в том числе данных дистанционного зондирования, являются одной из актуальных проблем, стоящих перед научным сообществом и органами государственной власти. Также следует отметить необходимость обеспечения аналитической обработки пространственных данных в ГИС.

Как показывает анализ современного состояния исследований и разработок в данной области, использование Интернет-технологий при создании ГИС для рассматриваемых задач имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными настольными системами – доступность предлагаемых решений большому числу пользователей, упрощение процесса установки и распространения программного обеспечения, снижение его стоимости, возможность интеграции со сторонними приложениями.

Необходимость обеспечения контроля за экологической обстановкой предъявляет серьезные требования к источникам информации о состоянии природной среды. Во-первых, средства наблюдения за объектами подстилающей поверхности должны охватывать обширные и нередко малонаселенные территории; во-вторых, вследствие локальности и относительно малых размеров интересующих объектов, эта информация должна быть географически подробной и тщательно привязанной к местности; в-третьих, в силу динамичного характера процессов в природной среде, повторяемость наблюдений должна быть достаточно высока. Наконец, стоимость наблюдений должна быть относительно невелика, особенно учитывая их массовый характер. В настоящее время единственным (и широко применяемым в мировой практике) инструментом, отвечающим этим требованиям, является региональный спутниковый мониторинг, основанный на регулярном приеме спутниковой информации и ее оперативной обработке и поставке (в том числе совместно с данными подспутниковых наблюдений).

Основными целями экологического мониторинга Земли считаются: определение границ зон экологического бедствия и неблагополучного состояния природной среды; отслеживание геологических процессов и деградации земель; анализ воздействия разведки и разработки месторождений полезных ископаемых на окружающую среду; определение экологического состояния поверхностных и подземных вод, атмосферы, лесов; изучение динамики антропогенных ландшафтов; прогноз урожайности сельскохозяйственных культур. Исследования при выполнении настоящего проекта проводятся в этом контексте и сосредоточены на создании средств оценки и мониторинга объектов подстилающей поверхности Красноярского региона.

Предмет исследования

Геоинформационный Интернет-портал для задач мониторинга состояния природной среды и ресурсов рассматривается как информационно-аналитическая система, основанная на Интернет и ГИС-технологиях, в которой предполагается обработка больших объемов картографической информации, в том числе – данных дистанционного зондирования Земли, применение эффективных методов анализа данных, визуализация статистических и аналитических данных, сильно изменяющихся в пространстве и времени, с использованием карт и их комбинаций, с развитыми средствами доступа к хранящимся в системе данным.

Основные задачи, решаемые этой системой:

-

• организация технологической среды для интеграции формируемых информационных ресурсов, создание централизованного хранилища пространственных данных проекта (комплексные цифровые модели местности, цифровые карты подлежащих наблюдению природных комплексов и объектов мониторинга подстилающей поверхности, карт современной ландшафтной структуры, антропогенной трансформации ландшафтов и проч.);

-

• создание средств для информационного взаимодействия пользователей, управления правами доступа к информации, размещаемой в централизованном хранилище данных проекта, поддержки каталога информационных ресурсов с авторизованным доступом к данным, формирования тематических веб-сервисов и приложений (геоинформацион-ный Интернет-портал проекта);

-

• формирование и поддержка базы данных технических характеристик объектов подстилающей поверхности Красноярского региона, средств навигации и поиска для нее;

-

• формирование и поддержка базы данных экологического мониторинга на территории Красноярского региона, характеристик современного состояния окружающей природной среды на основе статистической и научно-исследовательской информации;

-

• формирование тематических приложений в составе геоинформационного Интернет-портала проекта для задач и исследований, выполняемых по настоящему проекту (технологическое обеспечение задач оценки и моделирования в области экологического мониторинга, оперативного информирования авторизованных пользователей о качестве окружающей природной среды в зоне объектов подстилающей поверхности и проч.).

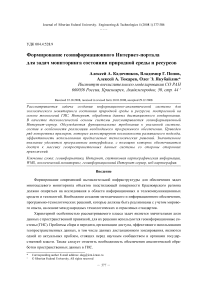

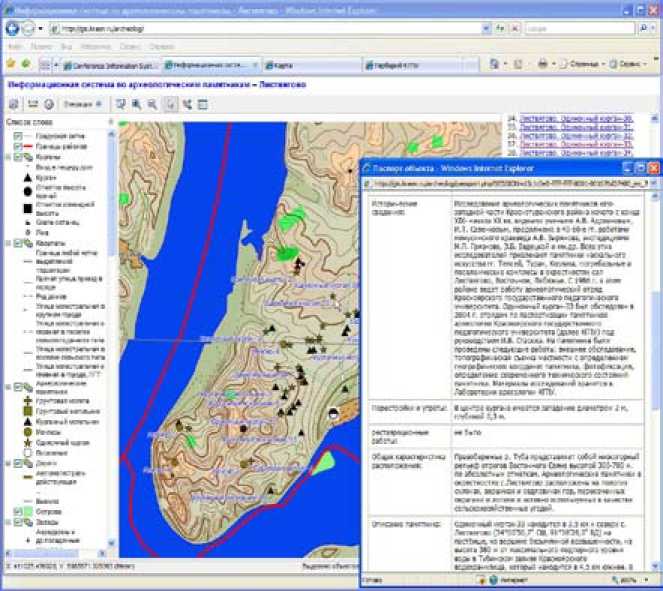

Программно-технологическое обеспечение, построенное в соответствии с требованиями перечисленных задач, может обеспечить очень быструю реализацию конечных приложений – информационных картографических Интернет-систем, ориентированных на конкретную предметную область, с хорошо сформулированными требованиями к функциональным возможностям. Иллюстрациями систем такого рода могут служить разработанные авторами в кратчайшие сроки системы по археологическим памятникам (рис. 1) и редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных Красноярского края (рис. 2).

Несмотря на то, что исследования по указанным темам еще только в начале своего пути, обе системы уже представляют самостоятельный практический интерес, имеют «презентабельный» внешний вид, который может совершенствоваться по мере развития проектов. Также следует отметить возможность программного веб-доступа к собранным и упорядоченным тематическим данным, т.е. системы открыты для авторизованного использования хранящихся в них геопространственных данных сторонними приложениями.

Основные функции геоинформационной системы

Анализ общих технических требований, предъявляемых к региональным ГИС, позволил сформулировать функциональные требования к создаваемой системе. В результате она поддерживает следующие базовые функции:

-

• обеспечение пользователя всеми основными функциями настольной ГИС: выбор карты, навигация по карте, масштабирование карты, смещение участка карты по восьми основным направлениям, центрирование карты по месту «клика» по карте, включение-выключение отображаемых на карте базовых тематических слоев, позиционирование найденного объекта или группы объектов на карте в укрупненном (подробном) масштабе;

-

• обработка запроса к базе данных, результатом которого является список объектов, удовлетворяющих запросу, тематические отчеты. Например, функция поиска объектов по географическому названию, по справочной информации, по статистическим показателям;

Рис. 1. Геоинформационная Интернет-система по археологическим памятникам Красноярского края

Рис. 2. Картографический интерфейс Красной книги Красноярского края «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных»

-

• формирование тематических карт с показом различий в качественном состоянии объектов на текущий момент с помощью разных картографических способов изображения;

-

• получение информации по объектам, попавшим в заданный радиус от места «клика» пользователем по участку карты, в отдельном информационном окне;

-

• наличие развитой системы прав доступа к картографическим и семантическим данным. Поскольку развертывание ИГИС предполагает доступ к системе многим пользователям, необходимо разделение прав доступа к информации разными пользователями;

-

• механизмы обмена данными с внешними системами на основе открытых форматов данных, средства возможности расширения функций ГИС возможностями продвинутых пользователей.

В качестве технологической основы системы рассматривается геоинформационный Интернет-сервер.

При разработке была предусмотрена взаимосвязь атрибутивных данных СУБД и геопространственной информации. В основе механизма динамической связи карты с базой лежит соответствие между территориальными объектами базы и карты (картографическая привязка данных). Каждый территориальный объект подстилающей поверхности в базе данных имеет свой уникальный номер. Именно он прописан в файлах картографических слоев. Таким образом, существует возможность поиска территориального объекта на карте по известному идентификатору, и наоборот, осуществление выборки данных из многомерной базы данных, соответствующих конкретному территориальному объекту, а также мониторинг объектов на карте.

Кроме этого, в базе данных могут храниться связи, которые показывают, на каких слоях присутствует некоторый объект. Возможности динамической связи картографических объектов существенно расширяют функциональность программного обеспечения. Реализация технологии ГИС позволяет осуществлять пространственные запросы к базе данных и помогает существенно сократить время получения требуемой информации. Пользователь имеет возможность получать визуальное представление о территориальном расположении объектов и соответствии данных этим объектам. Применение различных схем картографической визуализации повышает степень восприятия «голых» числовых данных.

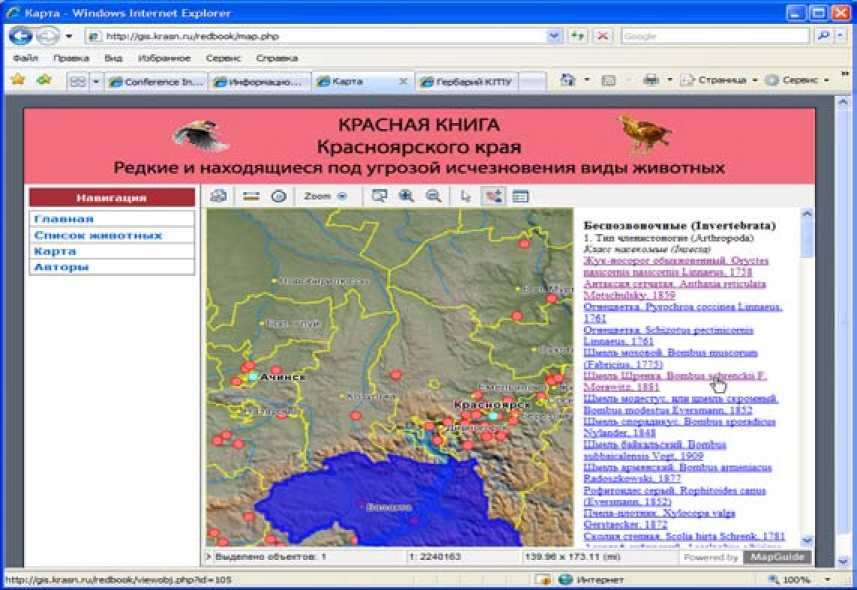

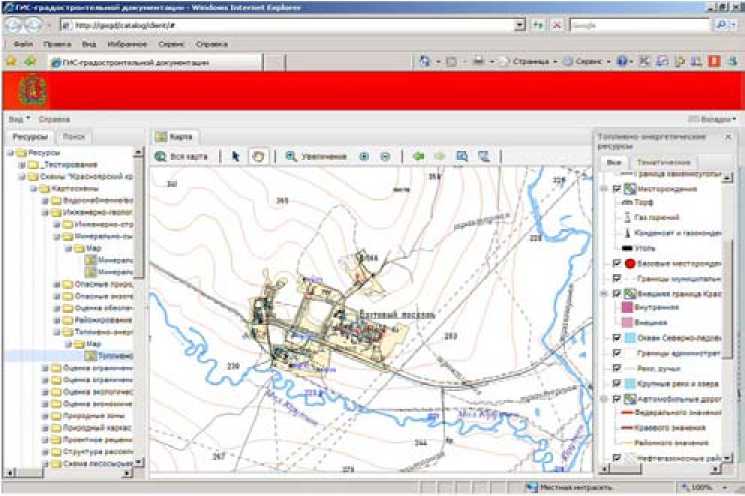

Важной особенностью геоинформационной Интернет-системы является интуитивнопонятный пользовательский интерфейс. Легенда карты должна быть легко читаемой, содер -жать средства управления отображением карты. Сложившиеся традиции декларируют набор элементов управления – пиктограмм, с которыми связаны основные функции, предоставляемые интерфейсом. Характерный пример интерфейса приведен на рис. 3.

Для доступа к пространственным данным в рамках интеграции СУБД, ГИС и Интернет-технологий в системе предусмотрены следующие операции:

-

• поиск объекта на карте. При выделении географического объекта (группы объектов) в базе данных соответствующий объект динамически находится и отображается на карте;

-

• тематическое картографирование. Отображает выбранные в таблице данные на карте путем подкраски соответствующих полигонов, линий и точек, а также в виде столбчатых и круговых диаграмм, символов с изменяющимися стилями и размерами;

Рис. 3. Веб-интерфейс для просмотра подготовленных в системе тематических карт

-

• навигация по карте. При выделении объекта (группы объектов) на карте соответствующий объект и связанные с ним данные динамически находятся в базе данных и отображаются в таблице;

-

• мониторинг объектов. На карте в режиме реального времени отображаются объекты, расположение в пространстве которых постоянно изменяется. Дополнительно отображается их состояние;

-

• реализация пространственных запросов к объектам на карте, так называемые оверлейные операции. Суть этого достаточно мощного средства анализа множества разноименных и разнотипных по характеру локализации объектов состоит в наложении двух разноименных слоев (или множества слоев, больше двух, при многократном повторении операции попарного наложения) с генерацией производных объектов, возникающих при их геометрическом наслоении, и наследованием их семантики;

-

• возможность построения новых слоев на основе аналитических операций и методов пространственно-временного моделирования, например, построение буферных зон;

-

• сетевой анализ, основные картометрические функции.

Все эти функции существуют в различных настольных ГИС, однако для создания нашей системы, с учетом стоящих задач анализа состояния и мониторинга объектов и ресурсов, необходимо связать эти функции и предложить комплексное решение, обеспечивающее удаленных пользователей инструментами для анализа без установки дорогостоящего программного обеспечения. Такие технологии могут применяться для управления территориями и комплексного анализа.

Состав программного обеспечения

Создаваемое программное обеспечение функционально разделяется на следующие части:

-

• программное обеспечение для сбора информации;

-

• программное обеспечение для доступа к информации, хранящейся в базах данных и файловых архивах;

-

• программное обеспечение для организации информационного взаимодействия;

-

• программное обеспечение для визуализации геопространственных данных;

-

• геоинформационные Интернет-сервисы, программные интерфейсы для решения прикладных задач.

Интегрированная геоинформационная Интернет-система многоцелевого мониторинга включает в себя набор программных средств, предоставляющих пользователям различный набор инструментов для работы с этой системой посредством различных клиентов (веб-клиент на основе веб-браузера, windows-клиенты), а также ряд средств администрирования самой системы и базы данных. При этом доступ к различным компонентам системы обеспечен различными способами:

-

• прямым подключением к базе данных. Используется в основном для ввода и редактирования данных;

-

• предоставлением различных сервисов для доступа к отдельным элементам системы. Например, доступ к табличной информации с использованием определенных запросов, доступ к картографическим данным с использованием международных технологических стандартов WMS, WFS и др.;

-

• доступом посредством веб-клиента с использованием стандартного веб-браузера.

Разработка системы должна предусматривать разделение прав доступа пользователей системы (администратор, оператор, обычный пользователь и т.п.), позволяя одновременно работать нескольким пользователям с различных мест.

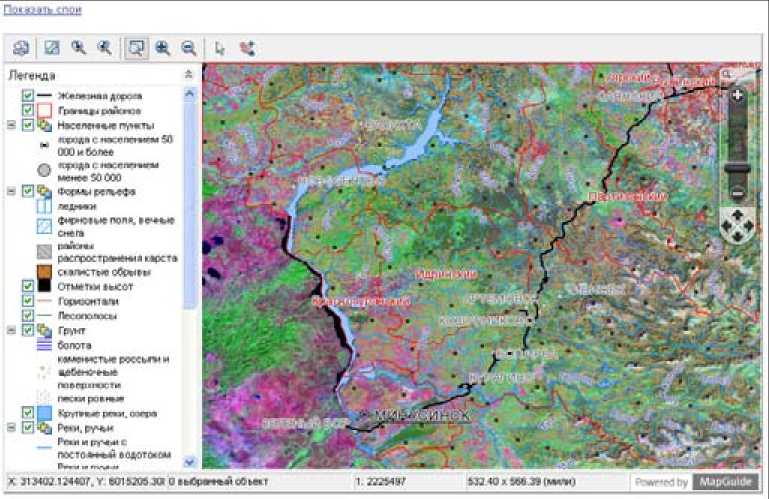

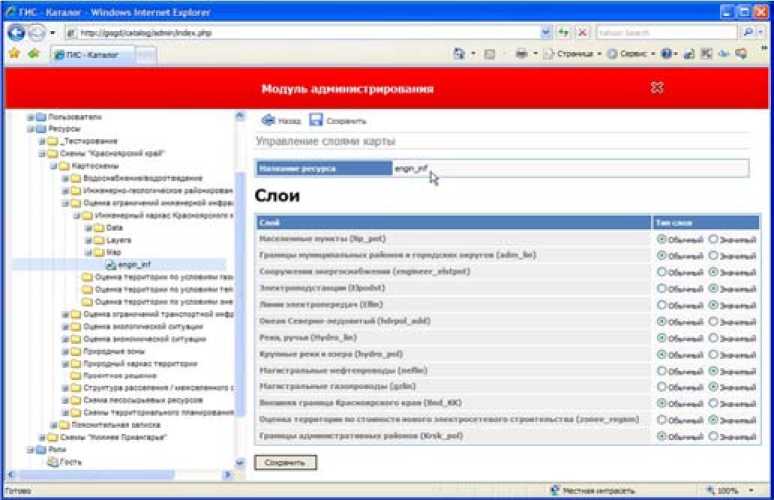

Для некоторых пользователей система представляет собой обычный атлас, другим же предоставляются возможности по вводу и редактированию данных, средства построения различных выборок, отчетов в виде таблиц, тематических карт и т.д. Достаточно типичный пример интерфейса редактирования данных в модуле администрирования геоинформационного Интернет-портала приведен на рис. 4. Предполагается, что доступ в этот раздел администрирования имеют только подготовленные пользователи.

Реализация

Работа с созданной системой осуществлется через веб-интерфейс. Для запуска необходимо запустить веб-браузер (Internet Explorer, Firefox) и набрать в его адресной строке ссылку – http://

Система предлагает набор пользовательских интерфейсов – для ввода данных, визуализации картографической информации, загрузке и фильтрации данных, поиска по разным параметрам, архивирования данных и т.д.

Информация организована в виде тематического каталога информационных ресурсов. При выборе нужного раздела появляется список карт. Если раздел содержит подразделы, то выводится список подразделов (дерево в левой части экрана). При выборе нужной карты отображается интерфейс просмотра карт, содержащий панель инструментов, легенду и саму карту. В интерфейсе пользователя предусмотрены различные операции с данными.

Рис. 4. Модуль администрирования параметров отображения тематической карты

Система содержит набор различных интерфейсов пользователя. В частности, предусмотрены возможности гибкой настройки легенды карты и развитые средства навигации по каталогу информационных ресурсов (рис. 5).

Доступ к каталогу ресурсов организован также через веб-сервис по протоколу SOAP. Программный интерфейс содержит следующие группы функций:

-

• аутентификация пользователя, управление сессиями;

-

• многокритериальный поиск ресурсов;

-

• управление объектами каталога;

-

• создание, модификация, удаление, публикация ресурсов.

Интерфейс пользователя реализован в виде интернет-ресурса с двумя видами доступа – пользовательским и административным. Пользовательский интерфейс предназначен для навигации и поиска опубликованных информационных ресурсов.

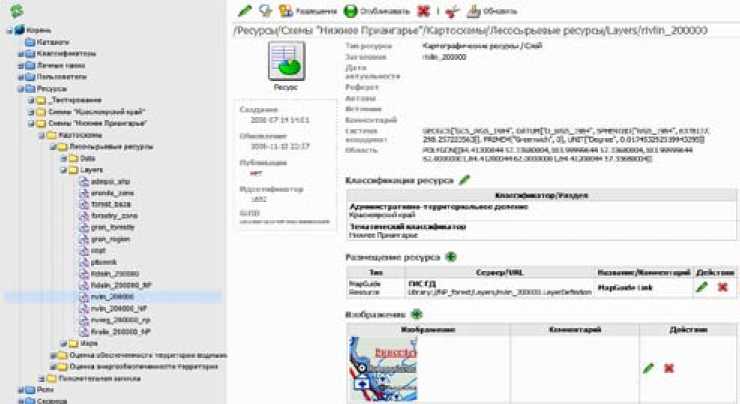

Административный интерфейс позволяет редактировать содержимое каталога, создавать новые информационные ресурсы, управлять их публикацией и классификацией (рис. 6). Доступ в административную часть предоставляется только после предварительной аутентификации пользователя по логину и паролю. Здесь реализован мастер импорта и обновления метаданных из сервера MapGuide OpenSource. Оператор задает исходную папку в каталоге MapGuide и параметры подключения к серверу, в результате импорта в каталоге информационных ресурсов появляются объекты исходного поддерева. Автоматически прописываются базовые атрибуты, размещения, территориальная привязка информационных ресурсов. В дальнейшем предоставляется возможность их отредактировать и задать дополнительные атрибуты.

Для хранения данных каталога использована СУБД PostgreSQL 8.x с модулем PostGIS. Основным программным языком для разработки выбран язык сценариев PHP 5.x. В системе – 384 –

Рис.5. Интерфейс пользователя:настраиваемая легенда карты и средства навигации по каталогу ресурсов

Рис. 6. Управление каталогом информационных ресурсов геоинформационного Интернет-портала был использован ряд программных библиотек и модулей – Ext2js, TinyMCE, HTML_MetaForm, Smarty, PEAR, Zend Framework и др.

Созданное программное обеспечение построено на основе свободно распространяемых технологий и программного обеспечения.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для ведущих научных школ НШ-3431.2008.9 и междисциплинарного интеграционного проекта СО РАН № 86.