Формирование гнездового наряда и годовой цикл линек лугового конька Anthus pratensis из Нижнего Приобья

Автор: Рыжановский Вячеслав Николаевич

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 990 т.23, 2014 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140154677

IDR: 140154677

Текст статьи Формирование гнездового наряда и годовой цикл линек лугового конька Anthus pratensis из Нижнего Приобья

Луговой конёк Anthus pratensis – вид с западно-палеарктическим типом ареала (Жуков 2004), освоивший европейскую часть Субарктики, проникающий в таёжно-тундровую зону Западной Сибири. Основная часть птиц гнездится в Западной Европе, от изолированных горных популяций в Апеннинах до Скандинавии, побережий Гренландии и северных островах Атлантического океана. У лугового конька есть оседлые популяции (южные), частично перелётные популяции и полностью перелётные – как средние, так и дальние мигранты (Рогачёва, Сыроечковский 2003). При таком ареале и разнообразии среды обитания этого вида изучение географической изменчивости сезонных явлений годового цикла A. pratensis представляется весьма перспективным направлением исследований. Для стимуляции такой работы автор публикует материалы по линьке лугового конька на северо-восточном пределе ареала вида – в Нижнем Приобье (Западная Сибирь).

Материал и методы

Основной район сбора материала – окрестности Лабытнанги (Приобская лесотундра, 66°40' с.ш. 66°40' в.д.), где во второй половине июля и августе 1978-1991 и 2005-2007 годов отлавливали молодых (свыше 100 особей) и взрослых (36) луговых коньков на разных этапах линьки, в том числе птиц, ранее окольцованных в гнездовое время птенцами и взрослыми. Там же набирали птенцов для выкармливания при разных фотопериодических условиях: короткодневного (сокращающийся от 16С:8Т в середине июля до 12С:12Т в конце августа) и длиннодневного (24С:0Т до середины июля, 22С:2Т до конца августа) фотопериодов и естественного фотопериода широты Полярного круга (24С:0Т в июне и первой половине июля; тёмные, ежесуточно увеличивающиеся на 7-8 мин ночи во второй половине июля). На зиму оставили 4 птиц из группы длинного дня. С конца сентября их содержали при фотопериоде 10С:14Т до начала увеличения длины дня за окнами лаборатории в марте. 7 взрослых птиц в разные годы передержаны в неволе в течение 1.5-3 месяцев. Описание состояния оперения проводили по методике Г.А.Носкова и Т.А. Рымкевич (1977), где опубликована полная схема расположения птерилий и их отделов. Анализ весьма растянутого процесса замены оперения требует его деления на ряд этапов – стадий (Блюменталь, Дольник 1966; Носков, Гагинская 1972). У воробьиных птиц при полной линьке обычно выделяют 11 стадий, где стадией считают период от выпадения одного махового пера до выпадения следующего махового. Первые 9 стадий соответствуют замене первостепенных маховых, на 10-й и 11-й стадиях заменяются второстепенные маховые и завершается рост контурного оперения. При частичной линьке стадии выделяют по участию в ней различных птерилий (Гагинская 1973). У лугового конька можно выделить 7 стадий постюве-нальной линьки, 11 стадий послебрачной линьки и 3 стадии предбрачной линьки. Среднесезонную длительность линьки определяли по уравнению регрессии. Статистическая обработка материала выполнена в программах Microsoft Excel 2003 и Statistica v. 6.0 [StatSoft, Ink., 1984-2001].

Формирование гнездового наряда

У однодневных птенцов эмбриональных пух покрывает отдельные участки головной птерилии, плечо, бедро, спину. На второй день жизни в месте прикрепления маховых, в центре грудного отдела брюшной птерилии, в центре спинной птерилии, на голове, плече и бедре становятся заметными зачатки гнездового пера. К концу 3-го дня трубочки маховых, кроющих грудного отдела, спины, головы, плеча появляются над кожей, на 4-й день появляются трубочки больших верхних кроющих второстепенных маховых и бедра, на 5-й – через кожу проступают трубочки рулевых, маховых крылышка, кроющих ушного отдела головной птерилии и больших верхних кроющих первостепенных маховых. В 6-дневном возрасте происходит активное разворачивание опахал маховых, кроющих груди, спины, бедра и плеча. Одновременно появляются трубочки перьев целого ряда отделов крыловой птерилии: малых и средних верхних кроющих второстепенных маховых, верхних кроющих пропатагиальной складки, кроющих крылышка, нижнее кроющее третьестепенных маховых, а также кроющие хвоста и глазного отдела головной птерилии. На 7-8-й дни происходит бурное разворачивание опахал кроющих всего тела, появляются трубочки верхних и нижних кроющих кисти, клоаки, разворачивание опахал которых происходит на 9-10-й дни жизни. Слётки лугового конька покидают гнёзда с заканчивающими формирование контурными перьями, растущими рулевыми и маховыми и лишёнными оперения участками прикрепления нижних кроющих первостепенных и второстепенных маховых. У птиц, пойманных в возрасте 20-30 сут, наблюдался рост дополнительной части оперения (дорастание) по периферии брюшной, спинной, бедренной и голенной птерилий. Росли те нижние кроющие маховых, которые не выросли в гнезде. Возраст дорастания на основных птерилиях следующий: верх крыла – начало в 15 сут, конец – 30 сут; плечевая птерилия – 25-35 сут; бедренная птерилия – 40-60 сут; брюшная птерилия – 35-50 сут; спинная птерилия – 20-40 сут, зарастание аптерий – 35-60 сут. В группе северных трясогузковых (Anthus pratensis , A. cervinus , Motacilla flava , M. citreola , M. alba) это наиболее поздние сроки дорастания (Рыжановский 2008).

Постювенальная линька в природе

У луговых коньков, пойманных в природе ( n = 339), помимо замены малых верхних кроющих второстепенных маховых, верхних и нижних кроющих кисти, нижних кроющих третьестепенных маховых, для всех обследованных особей установлена линька кроющих крылышка и средних нижних кроющих второстепенных маховых. У 15-30% осмотренных в разные годы птиц линяли все или часть верхних и нижних кроющих пропатагиальной складки, часть верхних кроющих второстепенных маховых, отмечен случай замены одного махового пера крылышка. У клеточных птиц при естественном фотопериоде линька кроющих имела такую же полноту, что и у птиц в природе, но у 1 особи из 6 сменились третьестепенные маховые перья (17-е, 18-е, 19-е) и большое кроющее 19-го махового.

У лугового конька, как и у других птиц, существует определённый порядок смены пера, но он часто нарушается, поэтому его описание весьма схематично (табл. 1). Начинается линька (1-я стадия) с центра грудного отдела брюшной птерилии, с дорсального отдела спинной птерилии на плече. На 2-й стадии растущее перо появляется на бедре и голени; может начаться смена малых верхних кроющих второстепенных маховых, верхних и нижних кроющих кисти, кроющих пропа-тагиальной складки, средних нижних кроющих второстепенных маховых. Признаком для выделения 3-й стадии является начало линьки на головной и хвостовой птерилиях. К этой стадии можно отнести птиц, у которых линька не распространилась на все отделы больших птери-лий, в частности, на глазной отдел головной птерилии и на участок, занимаемый верхними кроющими хвоста. На 4-й стадии растущие перья покрывают все участвующие в линьке отделы. У части птиц только на этой стадии начинается линька верхних кроющих хвоста, кроющих крылышка, полностью зарастают аптерии. На 5-й стадии у всех птиц заканчивается линька кроющих крыла и нижних кроющих хвоста. На 6-й стадии заканчивается линька кроющих головной, хвостовой, плечевой, бедренной и голенной птерилий, а на последней, 7-й стадии из линьки выходят брюшная и спинная птерилии. Смена гнездового наряда практически не совмещается с дорастанием дополнительной генерации юношеских перьев, что связано с поздним возрастом начала постювенальной линьки.

Луговые коньки, окольцованные в гнёздах и пойманные в возрасте 22 и 30 сут, к линьке не приступали. Начинающие линьку птицы, исходя из сроков вылупления в природе, находились в возрасте 32-40 сут. На стационаре Октябрьский не начинающих линьку птиц в 1979 году отлавливали до 19 августа, на первых стадиях линьки – с 9 августа; в 1981 году начинающие линьку птицы встречались всю первую половину августа. В 1979 году линька началась 7 августа, судя по рассчи-

Таблица 1. Схема линек лугового конька Anthus pratensis

|

Птерилии, участки птерилий |

Постювенальная линька, стадии |

Предбрачная линька |

Послебрачная линька, стадии |

|||||||||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

|

Головная |

□ |

■ |

■ |

■ |

□ |

— |

■ |

□ |

— |

□ |

□ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

□ |

□ |

□ |

|

|

Брюшная |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

— |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

|

Спинная |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

— |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

|

Плечевая |

— |

□ |

■ |

■ |

■ |

— |

□ |

■ |

■ |

— |

□ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

|

Бедренная |

— |

□ |

■ |

■ |

■ |

□ |

— |

■ |

□ |

— |

— |

□ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

□ |

— |

|

Голенная |

— |

— |

■ |

■ |

■ |

— |

— |

■ |

□ |

— |

— |

□ |

□ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

□ |

— |

|

Анальная |

— |

— |

■ |

■ |

■ |

— |

— |

■ |

— |

— |

— |

— |

□ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

□ |

— |

|

Рулевые |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

□ |

— |

— |

— |

□ |

□ |

■ |

■ |

■ |

■ |

□ |

— |

— |

|

ВКХ. |

— |

□ |

□ |

■ |

□ |

— |

— |

■ |

□ |

— |

— |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

— |

— |

— |

— |

|

НКХ |

— |

— |

□ |

■ |

□ |

— |

— |

■ |

□ |

— |

— |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

— |

— |

— |

— |

|

ПМ |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

— |

|

ВМ |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

□ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

|

ТМ |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

■ |

■ |

— |

— |

□ |

■ |

■ |

■ |

■ |

— |

— |

— |

— |

|

БВКПМ |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

□ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

— |

|

СВКПМ |

— |

— |

□ |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

□ |

■ |

■ |

■ |

■ |

— |

|

БВКВМ |

— |

— |

— |

□ |

— |

— |

— |

■ |

— |

— |

— |

□ |

□ |

■ |

■ |

■ |

□ |

— |

— |

— |

|

СВКВМ |

— |

— |

□ |

□ |

— |

— |

— |

■ |

— |

— |

— |

□ |

□ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

□ |

— |

|

МВКВМ |

— |

□ |

■ |

■ |

□ |

— |

— |

■ |

— |

— |

— |

— |

— |

□ |

□ |

■ |

■ |

■ |

□ |

— |

|

ВК Проп. КК М Ал. |

— |

□ |

■ |

■ |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

□ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

— |

— |

|

— — |

— — |

□ — |

□ — |

— — |

— — |

— — |

— — |

— — |

— — |

— — |

— — |

— — |

□ — |

■ — |

— — |

— — |

— — |

— ■ |

— ■ |

|

|

К Ал |

— |

— |

□ |

□ |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

□ |

■ |

■ |

■ |

— |

— |

|

ВКК |

— |

□ |

■ |

□ |

— |

— |

— |

□ |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

■ |

■ |

■ |

■ |

— |

— |

|

НКК |

— |

□ |

■ |

□ |

— |

— |

— |

□ |

— |

— |

— |

— |

— |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

— |

— |

|

БНКПМ |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

□ |

■ |

■ |

■ |

|

СНКПМ |

— |

— |

□ |

□ |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

□ |

■ |

■ |

□ |

— |

|

БНКВМ |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

— |

— |

|

СНКВМ |

— |

— |

□ |

□ |

□ |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

□ |

■ |

■ |

■ |

□ |

— |

|

НКТМ |

— |

— |

□ |

■ |

□ |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

■ |

■ |

— |

— |

|

Аптерии |

— |

□ |

■ |

■ |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

— |

■ |

■ |

■ |

■ |

■ |

— |

Обозначения: ■ - линяет у всех, □ - линяет у части особей.

Полные названия отделов птерилий: ПМ – первостепенные маховые, ВМ – второстепенные маховые, ТМ – третьестепенные маховые, ВКХ – верхние кроющие хвоста, НКХ – нижние кроющие хвоста, БВКПМ – большие верхние кроющие первостепенных маховых, СВКПМ – средние верхние кроющие первостепенных маховых, БВКВМ - большие верхние кроющие второстепенных маховых, СВКВМ – средние верхние кроющие второстепенных маховых, МВКВМ – малые верхние кроющие второстепенных маховых, ВК Проп – верхние кроющие пропатагиальной складки, КК – карпальное кроющее, МАл – маховые крылышка, КАл – кроющие крылышка, ВКК – верхние кроющие кисти, НКК – нижние кроющие кисти, БНКПМ – большие нижние кроющие первостепенных маховых, СНКПМ – средние нижние кроющие первостепенных маховых, БНКВМ - большие нижние кроющие второстепенных маховых, СНКВМ – средние нижние кроющие второстепенных маховых, НКТМ – нижние кроющие третьестепенных маховых.

танной регрессии длилась 50 дней и должна была закончиться 25 сентября. Среди пойманных коньков преобладали особи на 3-5-й стадиях, несколько птиц поймано в первой декаде сентября на предпоследней и последней стадиях линьки (табл. 2.). К середине сентября луговые коньки в пойме становились малочисленными и отлавливались редко.

Таблица 2. Сроки отлова молодых луговых коньков Anthus pratensis в разные годы в состоянии линьки

|

Стадия |

Август |

Сентябрь |

|||

|

линьки |

I II |

III IV |

V |

VI |

I II III IV V-VI |

|

Нет линьки |

7 |

14 |

– |

2 |

– |

– |

– |

– |

– |

– – |

|

1 |

3 |

6 |

3 |

– |

– |

– |

1 |

– |

– |

– – |

|

2 |

5 |

32 |

24 |

6 |

2 |

– |

– |

– |

– |

– – |

|

3 |

2 |

28 |

23 |

11 |

9 |

– |

– |

– |

– |

– – |

|

4 |

– |

42 |

19 |

19 |

36 |

14 |

5 |

– |

– |

– – |

|

5 |

– |

– |

1 |

– |

9 |

16 |

1 |

1 С |

1 |

– – |

|

6 7 |

– – |

– – |

– – |

– – |

– – |

– – |

1 – |

5 4 |

– – |

– – – 4 |

|

Новое перо |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– 3 |

|

Всего птиц |

17 |

102 |

70 |

38 |

56 |

30 |

8 |

10 |

1 |

– 7 |

Луговые коньки, окольцованные в предыдущие дни, откочевали, не переходя к выраженной миграции, которая, вероятно, начинается после завершения линьки, т.к. в третьей декаде сентября в окрестностях Лабытнанги регулярно появлялись стайки коньков в свежем пере: в 1982 году в последней пятидневке сентября поймано 7 птиц, из которых 3 заканчивали линьку, 4 были в новом оперении. Судя по этим данным, у луговых коньков сезон и период линьки имеют почти равную продолжительность: 55-65 дней длится сезон линьки, 60-75 дней — период линьки.

Постювенальная линька в эксперименте

Молодые луговые коньки, выкормленные при естественном фотопериоде, начали линьку в возрасте 36-45, в среднем в 38 ± 1.4 сут ( n = 6). При короткодневном фотопериоде линька начиналась в возрасте 27-36, в среднем 31.8 ± 1.1 сут ( n = 8), при длиннодневном фотопериоде линька начиналась в 45-50, в среднем 46.7 ± 1.0 сут ( n = 5). Различия статистически значимы между всеми группами.

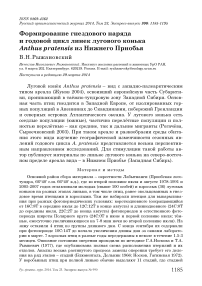

Содержание 10 коньков при фоторежиме южной границы ареала (16С:8Т в июле, сокращающийся в августе), выявило значительное сокращение полноты линьки у 2 птиц — не заменялась часть, 20-30%, кроющих птерилий туловища, но линька остальных 8 птиц не отличалась от группы естественного дня. При фотопериоде 22С:2Т до начала сентября линька также почти не отличалась от группы естественного дня — у одной птицы из 6 перелиняли третьестепенные маховые; кроющие головы и туловища линяли как в природе. Таким образом, сроки начала постювенальной линьки у луговых коньков контролируются фотопериодом, реакция полноты на различия в фотопериодических условиях выражена слабо. Но фотопериодическая реакция контролирует темпы линьки. При коротком дне (см. рисунок) линька длилась

35-45, в среднем 39.7 ± 1.2 сут ( n = 8); при естественном – 44-49, в среднем 46.0 ± 1.6 сут ( n = 6); при длинном – 58-62, в среднем 59.5 ± 0.5 сут ( n = 6). Различия между группами в темпах линьки также значимы ( P ≤ 0.05). Птицы первой группы начинали линьку между 1 и 10 августа, заканчивали между 10 и 20 сентября; птицы второй группы начинали линьку между 5 и 19 августа, заканчивали между 17 сентября и 5 октября, птицы третьей группы начинали линьку между 14 и19 августа, заканчивали между 10 и 18 октября. Сроки линьки группы естественного дня совпадали со сроками линьки в природе. Фотопериод, при котором содержалась третья группа птиц, только на первых этапах линьки соответствовал естественному фотопериоду северной границы ареала (северные субарктические тундры), затем естественная длина дня в том районе сокращалась быстрее, чем клетках. Поэтому на Среднем Ямале (граница ареала) коньки должны начать линьку в более старшем возрасте, чем в лесотундре, но в дальнейшем линять темпами, близкими лесотундровым конькам, с окончанием во второй по

20 40 60 80 100 120

Возраст, дни

Ход постювенальной линьки луговых коньков при коротком (треугольники), естественном (квадраты) и длинном (ромбы) днях. Показаны графики и уравнения линейной регрессии.

Послебрачная линька

Послебрачная линька полная. Начинается с выпадения 10-го махового пера, далее первостепенные маховые сменяются последовательно по направлению к вершине крыла. Рулевые перья и третьестепенные маховые начинают выпадать на 3-4-й стадиях, На 2-3-й стадии начинают заменяться кроющие туловища. Второстепенные маховые включаются в линьку только на 6-7-й стадиях. На 8-10 стадиях, когда одновременно растут маховые, образующие вершину крыла, и второ- степенные маховые, часть птиц может утратить способность к полёту, на что указывали Н.Н.Данилов (1959) и С.К.Кривцов (1987). Линька практически не совмещается с размножением. Все 12 птиц, пойманные у гнёзд с 5-10-дневными птенцами, были в старом оперении; добыт один начинающий линьку самец от выводка с 26-дневными птицами. Среди 5 луговых коньков, взятых со слётками и содержавшихся в неволе, линька началась у одной пары: через 20 дней после вылупления птенцов у самки, через 22 дня – у самца; у второй пары – через 34 и 35 дней соответственно; самка, кормившая третий выводок, начала линьку через 36 дней.

В природе послебрачная линька у луговых коньков начинается во второй половине июля - начале августа (табл. 3). Начало линьки по объединенным за все годы данным приходится на 14 - 15 июля, первый линяющий конек пойман 23 июля, средняя дата начала линьки - 27 июля; в старом оперении птиц ловили до 5 августа. Период вступления в линьку растянут на 25 - 30 дней. На последней стадии линьки поймана одна особь – 11 сентября. Расчетная длительность линьки у первых начинающих ее коньков – 45–50 дней. Средняя дата завершения линьки - 3 сентября, длительность линьки по регрессии – 39 дней, длительность сезона послебрачной линьки луговых коньков в Нижнем Приобье составляет 60 - 70 дней

Таблица 3. Сроки отлова луговых коньков Anthus pratensis в состоянии послебрачной линьки в разные годы

|

Стадия |

Июль |

Август |

Сентябрь |

|

|

линьки |

IV V VI |

I II |

III IV V VI |

I II III IV |

Нет линьки 5 3 4 – – – – – – – – – –

1 – – 1 – 3 – – – – – – – –

2 – 2 1 3 3 1 – – – – – – –

3 – – 1 – 1 1 – – – – – – –

4 – – – 1 – – – – – – – – –

5 – – – 3 1 1 1 – – – – – –

6 – – – – 1 1 1 1 1 – – – –

7 – – – – – – – – 1 – – – –

8 – – – – – – – – – – – – –

9 – – – – – 1 1 – – – – – –

10 – – – – – – – 1 – – – – –

11 – – – – – – – – – – – 1 –

Новое – – – – – – – – – – – – 1

Всего птиц – 5 7 7 9 5 3 2 2 – – 1 1

Четырёх самцов лугового конька содержали в вольере с весны. Они начали линьку раньше, чем в природе – между 25 июня и 10 июля, смена оперения длилась 56-65, в среднем 53 сут и закончилась в период с 4 по 10 сентября. Вместе с птенцами при естественном дне содер- жали самца и две самки. Линьку они начали в период со 2 по 6 августа, до окончания линьки передержали самца, который линял 49 сут. Известно, что в Финляндии луговые коньки заменяют оперение за 4050 сут (Haukioja, Kalinainen 1968). Следует отметить относительно короткий период послебрачной линьки: во второй декаде сентября послебрачная линька птиц, имевших нормальные сроки размножения, должна закончиться. При этом пролёт коньков через лесотундру продолжается до конца сентября. Есть ли в пролётных стайках взрослые птицы – не установлено, но в любом случае линька с началом миграции не совмещается, т.к. миграционное ожирение клеточных коньков начиналось через 3-5 дней после окончания линьки.

Предбрачная линька

Предбрачная линька у луговых коньков в природе происходит в конце зимы – весной на фоне удлиняющегося дня. Н.А.Гладков (1954) указывал, что на местах зимовки в марте-апреле наблюдается замена мелкого пера и внутренних маховых (вероятно, третьестепенных). При фотопериоде 9С:15Т передержаны 8 птиц. Жировые резервы птицы сохраняли до начала-середины декабря. Миграционная активность у молодых коньков закончилась в конце декабря. И почти немедленно, в конце декабря – начале января, у пяти птиц началась предбрачная линька. Линька трёх птиц началась при растущем дне в первой половине марта. У всех коньков линька охватывала значительную часть кроющих головы и туловища, кроме периферических рядов перьев, доросших в послегнездовое время. На крыле заменились часть или все верхние кроющие второстепенных маховых, часть нижних кроющих маховых, все третьестепенные маховые перья (17-19-е). Другие кроющие крыла, возможно, не заменяются. Две птицы заменили центральные рулевые. Предбрачная линька начинается на брюшной и спинной птерилиях, затем распространяется на голову, плечо, бедро. На крыле сначала выпадали и начинали рост третьестепенные маховые, затем линяли верхние кроющие второстепенных маховых. Линька продолжалась 2-2.5 месяца. Можно выделить три стадии, примерная схема предбрачной линьки приводится в таблице 1.

Заключение

Автором достаточно полно изучена линька лугового и краснозобого коньков, жёлтой, желтоголовой и белой трясогузок, гнездящихся в Нижнем Приобье и на полуострове Ямал (Рыжановский 1997). Из этих птиц краснозобый конёк связан происхождением с Субарктикой, белая трясогузка, являясь широко распространённым видом, освоила всю Субарктику и проникает в Арктику, остальные проникают в южную часть Субарктики (жёлтая трясогузка) или освоили южную и среднюю часть

Субарктики и начинают проникать в арктические тундры (луговой конёк и желтоголовая трясогузка).

Различия в постювенальной линьке обнаружены между всеми этими видами. По показателю полноты постювенальной линьки выстраивается ряд с нарастающим числом линяющих перьев: краснозобый конёк – луговой конёк – жёлтая трясогузка – желтоголовая трясогузка – белая трясогузка. По типу контроля сроков начала постювенальной линьки луговые коньки отличаются фотопериодическим контролем, в то время как у остальных видов – эндогенный контроль. Отмечу, что для белых трясогузок, гнездящихся в Западной Сибири севернее Полярного круга, установлен эндогенный (связанный с возрастом) контроль, для северотаёжных птиц – фотопериодический контроль, и на этом основании выделяется высокоширотная популяция или группа таких популяций с высокой степенью независимости от фотопериодических условий (Рыжановский 2006). Независимость от летних фотопериодических условий Субарктики адаптивна, т.к. позволяет начать постювенальную линьку в возрасте 25-30 дней. В Нижнем Приобье этов основном приходится на третью декаду июля у всех трясогузковых, кроме лугового конька, начинающего постювенальную линьку в первой декаде августа. В одной из своих работ (Рыжановский 2008б) я уже отмечал, что для белой, жёлтой трясогузок, лугового и краснозобого коньков характерно незначительное увеличение полноты линьки при увеличении длины дня. Таким образом, продвижение к северным границам Субарктики не увеличивает продолжительность линьки в связи с необходимостью заменять больше перьев. Это же характерно и для желтоголовой трясогузки (Рыжановский 2012). Таким образом, проникающие в Субарктику жёлтые трясогузки, осваивающие её луговые коньки и желтоголовые трясогузки, имеют преадаптацию к этому – независимость от длинного дня. У луговых коньков она минимальная, т.к. начало линьки контролируется фотопериодом, у всех трясогузок и краснозобого конька – оптимальная. Возможно, луговые коньки всего лишь начинают осваивать Субарктику. Жёлтые трясогузки за пределы лесотундры практически не выходят, но по другой причине (Рыжанов-ский 2013).

Следует также отметить позднее начало формирования миграционного состояния, оцениваемого по таким показателям, как депонирование подкожных жировых резервов и локомоторная активность. У луговых коньков и у жёлтых трясогузок миграционное состояние формируется по окончанию линьки (Рыжановский 1997), что задерживает отлёт, в отличие от ситуации, наблюдаемой у желтоголовых трясогузок и краснозобых коньков. Однако жёлтые трясогузки, в связи с ранним началом линьки, заканчивают смену оперения в конце августа – начале сентября и задержка в лесотундре на 3-5 дней в первой половине сентября не должна повышать смертность. Однако такая задержка в конце сентября в субарктических тундрах в отдельные годы для первогодков губительна. По этой причине северная граница ареала таких видов должна пульсировать.

Луговые коньки не выработали адаптаций для ускорения послебрачной линьки, за исключением весьма высоких темпов. Послебрачная линька отделена от размножения и всегда полная. У других четырёх видов послебрачная линька в разной степени совмещается с выкармливанием птенцов и даже с насиживанием (Рыжановский 1987). У части или всех желтоголовых трясогузок линька, вероятно, не полная – замена средних и малых верхних кроющих перенесена на зимний период, что ускоряет отлёт (Рыжановский 2012).