Формирование групп повышенного риска для выявления рака тела матки на основе многофакторного анализа экзо- и эндогенных факторов

Автор: Лазарев А.Ф., Маликова Л.В., Нечунаева Т.Г., Шойхет Я.Н.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Лекции

Статья в выпуске: S1, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14054693

IDR: 14054693

Текст статьи Формирование групп повышенного риска для выявления рака тела матки на основе многофакторного анализа экзо- и эндогенных факторов

ГОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет», г. Барнаул

В последние десятилетия отмечен значительный рост заболеваемости раком тела матки (РТМ) во многих странах мира, включая Российскую Федерацию. Среди злокачественных новообразований женской половой сферы РТМ продолжает оставаться актуальной проблемой в онкогинекологии, занимая первое место [1, 15]. Ежегодно в мире регистрируется 140 000 новых случаев РТМ [1, 14]. РТМ встречается чаще в развитых странах [1, 10–13], что объясняется увеличением средней продолжительности жизни и ростом таких болезней, как нарушение овуляции, ожирение, сахарный диабет [2, 4, 5, 10]. Отмечается рост заболеваемости РТМ у иммигрирующего населения [6, 12, 18]. В последнее время активно изучается роль инфекционного фактора (вируса папилломы человека) в этиологии рецепторнегативного РЭ, развитие которого проходит по закономерностям второго патогенетического варианта [8].

Учитывая неуклонный рост заболеваемости РТМ, низкую частоту обнаружения при профилактических осмотрах, отсутствие простых в выполнении, экономически доступных методов ранней диагностики, выявление заболевания при развернутой клинической симптоматике свидетельствует о необходимости детального выявления различных факторов риска заболевания с применением многофакторного анализа. Предложенные многими авторами [9, 16, 17] критерии отбора в группы повышенного риска РТМ не дали ощутимых результатов в плане снижения заболеваемости в определенном регионе или среди определенного контингента женщин.

Целью исследования явилась разработка критериев формирования групп риска для улучшения раннего выявления рака тела матки путем определения взаимосвязи его развития с экзогенными, эндогенными факторами, учета их прогностического значения на основе корреляционного и дискриминантного анализа.

В основу работы положены данные о 208 больных РТМ I–IV клинических стадий, проходивших стационарное лечение в отделении гинекологии Алтайского краевого онкологического диспансера, и данные о 98 лицах контрольной группы (без онкологической патологии). При распределении женщин по возрастным группам получено: молодой возраст (30– 39 лет) превалировал среди лиц контрольной группы, а пожилой возраст (60–69 лет) – среди лиц основной группы (p<0,05). Средний возраст больных РТМ составил 56,9 ± 0,6 года, пациенток контрольной группы – 54,9 ± 0,9 года.

В настоящей работе проводилось изучение критериев риска на основе многофакторного анализа, который позволяет выделить новые факторы в развитии данного заболевания на территории Алтайского края. Для определения последних были проанализированы анамнестические, клинические, патоморфо-логические данные и некоторые лабораторные показатели крови, а также истории болезни и амбулаторные карты 208 больных РТМ. Сбор информации проводился по специально разработанной анкете на основе последних литературных данных. Основные вопросы, отраженные в анкете, учитывали следующие факторы: демографические, уровень образования и дохода, профессиональную принадлежность и вредности, питание, вредные привычки, образ жизни, наследственную предрасположенность, группу крови, перенесенные заболевания, характеризующие мен- струальную и репродуктивную функции, половую активность, некоторые лабораторные показатели крови и др.

Статистическая обработка данных проводилась методами вариационной статистики с определением показателя вероятности по таблице Стьюдента [3]. Проводилось вычисление значений относительных рисков (RR) и их доверительных интервалов при изучении экзогенных, эндогенных факторов и показателей крови [7]. Статистическая значимость показателей RR проводилась методом определения показателя соответствия С2 . Суждение о наличии связи заболевания с признаком высказывалось с вероятностью 95 % при С2 > 3,84 (р<0,05) [3].

На основании метода определения относительного риска производился сокращенный набор факторов, которые в дальнейшем использовались для проведения корреляционного и дискриминантного анализа и построения решающего алгоритма. Показатели, имеющие значения р>0,05, исключались из анкеты. Согласно описанному выше алгоритму разработана специальная компьютерная программа, которая позволяет проводить отбор лиц в группу повышенного риска по данной локализации с последующим проведением клинического обследования и мониторинга. Информационное и программное обеспечение разработано в среде системы управления базами данных FoxPro 2.5 и включает в себя: 1) таблицы данных анкетирования пациентов основной и контрольной групп (M2.dbf и KM2.dbf); 2) программу ведения (добавления, удаления и корректировки) таблиц анкет и расчета прогностических сумм для анализа пациентов (Risk.exe). В результате определения значений относительного риска ряда экзогенных, эндогенных факторов и некоторых показателей крови выявлены признаки, имеющие достоверно высокий и низкий относительный риск развития РТМ.

Статистически значимый высокий относительный риск среди экзогенных факторов был отмечен при следующих признаках: низкий уровень дохода на одного члена семьи (до 1000 руб в мес) [RR=1,38 (1,29– 1,49)], умственный характер труда [RR=1,18 (1,08– 1,30)]; профессиональная принадлежность и вредности: работники планирования, учета и торговли [RR=1,26 (1,12–1,42)], частые переохлаждения [RR=1,22 (1,11–1,34)] и перегревания [RR=1,29 (1,15–1,45)]; миграция: смена места жительства 1–2 раза [RR=1,25

(1,15–1,36)], первый переезд в возрасте 12–14 лет [RR=1,38 (1,31–1,46)]; стрессовые ситуации: смерть родственников [RR=1,35 (1,25–1,45)]; вредные привычки: употребление крепких спиртных напитков [RR=1,46 (1,36–1,57)]; употребление продуктов преимущественно животного происхождения [RR=1,75 (1,70–1,81)], частое употребление консервированных, копченых, жареных продуктов [RR=1,26 (1,16–1,36)]; употребление сырой (водопроводной, колодезной) воды [RR= 1,65 (1,47–1,85)]; малоподвижный образ жизни [RR=1,82 (1,70–1,94)]; проживание в шлакобетонных [RR=1,32 (1,22–1,43)], панельных домах [RR=1,25 (1,15–1,35)].

Из общесоматических и генетических факторов повышение относительного риска РТМ установлено при наличии следующих признаков: возраст старше 60 лет [RR=1,20 (1,11–1,31)]; вес 80 кг и более [RR=1,42 (1,31-1,53)], II [RR=1,24 (1,14-1,34)], III [RR=1,41 (1,331,50)], IV [RR=1,49 (1,42–1,55)] степени ожирения; повышение уровней систолического артериального давления (130 мм рт. ст. и выше) [RR=1,25 (1,15–1,36)], диастолического (90 мм рт. ст. и выше) [RR=1,54 (1,43– 1,65)] и пульсового давления (45 мм рт. ст. и выше) [RR=1,58 (1,46–1,72)]; АВ (IV) группа крови [RR=1,24 (1,10–1,39)]; тип темперамента – флегматический [RR=1,38 (1,29-1,48)]; отягощенная наследственность онкологическими заболеваниями у кровных [RR=1,24 (1,15–1,34)] и других [RR=1,37 (1,27–1,48)] родственников, другие тяжелые заболевания у кровных родственников (сердечно-сосудистые заболевания [RR=1,55 (1,43–1,68)], сахарный диабет [RR=1,19 (1,07-1,33)]).

Статистически значимый высокий относительный риск отмечен при следующих сопутствующих заболеваниях: тонзиллит [RR=1,38 (1,29–1,48)], герпес-ви-русная инфекция [RR=1,49 (1,41–1,58)], сочетание тонзиллита и герпес-вирусной инфекции [RR=1,28 (1,17– 1,41)], бронхит [RR=1,40 (1,29–1,52)], гипертоническая болезнь [RR=1,40 (1,30–1,51)], гипертоническая болезнь и варикозная болезнь нижних конечностей [RR=1,55 (1,49–1,62)], колит [RR=1,37 (1,27–1,47)], геморрой [RR=1,39 (1,29–1,48)], гепатит [RR=1,40 (1,30– 1,50)], сахарный диабет [RR=1,50 (1,44–1,56)], гирсутизм [RR=1,50 (1,44–1,57)], цистит [RR=1,48 (1,40–1,56)]. Повышение относительного риска РТМ установлено при наличии в анамнезе лекарственной аллергии [RR=1,30 (1,21–1,41)], поллиноза [RR=1,30 (1,20–1,41)], гемотрансфузий [RR=1,28 (1,18–1,39)].

Анализ признаков, характеризующих менструальную и репродуктивную функции, выделил среди них признаки, статистически значимо повышающие вероятность возникновения РТМ: регулярные обильные [RR=1,25 (1,15–1,37)], регулярные скудные менструации [RR=1,62 (1,53–1,71)], продолжительность менструального цикла до 26 дней [RR=1,45 (1,36–1,54)], возраст наступления менопаузы 50 лет и старше [RR=1,32 (1,22–1,43)], маточные кровотечения в пременопаузе и менопаузе [RR=1,87 (1,81–1,93)], наличие выраженного климактерического синдрома [RR=1,77 (1,67–1,88)], отсутствие родов [RR=1,30 (1,20–1,41)], первичное бесплодие [RR=1,33 (1,21–1,47)], крупный плод (4 кг и более ) [RR=1,45 (1,34–1,58)], лактационный период первого [RR=1,40 (1,29–1,53)] и последнего ребенка [RR=1,26 (1,13–1,39)] до 3 мес, 7 и более искусственных абортов [RR=1,19 (1,09–1,30)], осложнения после абортов [RR=1,23 (1,13–1,33)].

Более высокая частота возникновения РТМ отмечена при следующих заболеваниях органов репродуктивной системы: фиброзно-кистозная болезнь [RR=1,26 (1,17–1,36)], воспалительные процессы гениталий (кольпит, цервицит [RR=1,40 (1,31–1,50)], хронический сальпиногоофорит [RR=1,66 (1,52–1,82)], хронический эндометрит [RR=1,92 (1,78–2,08)], полипы цервикального канала и полости матки [RR=1,41 (1,32– 1,50)], гиперплазия эндометрия [RR=1,22 (1,10–1,36)], миома тела матки [RR=1,84 (1,70–2,00)], кисты яичников [RR=1,25 (1,15–1,36)].

Отсутствие предохранения от беременности [RR=1,28 (1,18–1,38)], а также применение из способов контрацепции внутриматочной спирали [RR=1,35 (1,26–1,45)] определяют высокий риск развития РТМ. Отсутствие предохранения от беременности в группе больных определяет высокий процент абортов – 80,4 % в анамнезе, что обусловливает гормональный дисбаланс, ведущий к прогестерон-дефицитным состояниям и злокачественной трансформации в теле матки. Применение внутриматочной контрацепции провоцирует хроническое воспаление эндометрия, что может служить фоном для возникновения злокачественных новообразований.

Семейное положение – вдова [RR=1,25 (1,15– 1,35)], число браков – 2 [RR=1,18 (1,08–1,28)], бытовые и материальные конфликтные ситуации в семье [RR=1,23 (1,14–1,33)], алкоголизм супруга [RR=1,35 (1,25–1,47)] являются статистически значимыми при- знаками, повышающими относительный риск развития РТМ. При оценке признаков, характеризующих половую активность, получено, что отличительной чертой больных РТМ явилось пониженное половое влечение [RR=1,19 (1,10–1,29)] или полное его отсутствие [RR=1,21 (1,11–1,32)], число сексуальных партнеров – 2–3 [RR=1,44 (1,35–1,55)], отсутствие половой жизни в течение последних 5 лет, предшествующих болезни [RR=1,21 (1,12–1,32)], более раннее прекращение половой жизни (в возрасте 50–59 лет) [RR=1,31 (1,22-1,41)].

Определены значимые признаки среди лабораторных показателей крови, повышающие вероятность возникновения РТМ: уровень гемоглобина в пределах 110–119 г/л [RR=1,40 (1,31–1,50)], содержание гематокрита меньше 36 % [RR=1,15 (1,05–1,31)], СОЭ 20 мм/час и выше [RR=1,55 (1,48–1,61)], количество лейкоцитов свыше 8,0Ч10 9 /л [RR=1,45 (1,37-1,53)], количество тромбоцитов менее 200Ч10 9 /л [RR=1,41 (1,32-1,50)]. Анализ данных лейкоцитарной формулы показал высокий RR при уровне эозинофилов 3 % и выше [RR=1,68 (1,58–1,78)], сегментоядерных нейтрофилов 70 % и выше [RR=1,52 (1,44–1,60)], лимфоцитов ниже 20 % [RR=1,46 (1,38–1,54)] и моноцитов ниже 3 % [RR=2,49 (2,39–2,60)]. При изучении биохимических показателей крови установлено повышение RR при содержании глюкозы 5,6 ммоль/л и более [RR=1,76 (1,69–1,83)] и натрия ниже 140 ммоль/л [RR=1,37 (1,27–1,47)].

С целью определения алгоритма прогнозирования вероятности возникновения РТМ использовался корреляционный анализ и дискриминантная функция. Из представленных в анкете 116 факторов методом определения относительного риска и их доверительных интервалов были выделены 75 наиболее значимых, оказывающих влияние на риск возникновения РТМ, которые в дальнейшем использовались для построения решающего алгоритма. У 75 факторов, включающих 281 признак, были найдены коэффициенты корреляции (r), каждое значение признака отражало степень его влияния на возникновение и развитие РТМ.

Признаки, имеющие статистически значимые положительные коэффициенты корреляции (r >0,3), оказывающие наибольшее влияние на возможность возникновения РТМ:

-

1. Преимущественно животный характер питания.

-

2. Малоподвижный образ жизни.

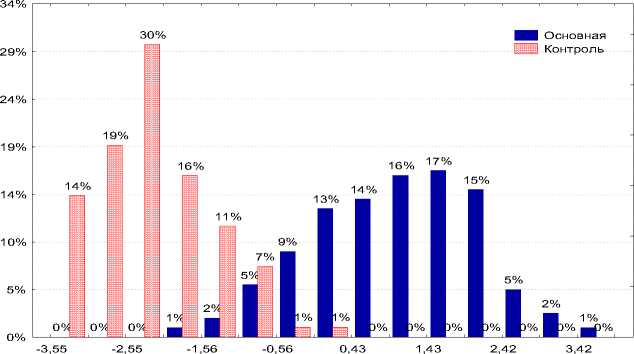

Рис. 1. Соотношение значений канонической дискриминантной функции (интегральных показателей) в исследуемых группах

-

3. Первая миграция в возрасте 12–14 лет.

-

4. Регулярные скудные менструации (до 4 дней).

-

5. Маточные кровотечения в пременопаузе и менопаузе.

-

6. Хронический эндометрит.

-

7. Миома тела матки.

-

8. Моноциты 3 % и ниже.

-

9. Глюкоза 5,6 ммоль/л и более.

Признаки, имеющие статистически значимые отрицательные значения коэффициентов корреляции (r <-0,3), оказывали протекторное влияние на возможность возникновения РТМ:

-

1. Возраст при первой миграции до 12 лет.

-

2. Систолическое артериальное давление ниже 129 мм рт. ст.

-

3. Смешанный способ контрацепции.

-

4. Повышенное либидо.

-

5. Интенсивность половой жизни за последние 5 лет 2–4 раза в нед.

В связи с большим количеством анализируемых признаков, достоверно отличающихся по частоте у больных РТМ, использовался один из методов многомерной статистики – дискриминантный анализ, который позволяет установить различия между двумя группами по нескольким признакам различных факторов с целью получения единого цифрового выражения множественных различий, позволяющих отно- сить наблюдаемый объект к группе повышенного риска или к группе отсутствия риска.

На основе дискриминантного анализа выделены наиболее значимые признаки , оказывающие влияние на риск развития РТМ: употребление крепких спиртных напитков, стрессовые ситуации, связанные со смертью родственников, заболевания репродуктивных органов: хронический эндометрит, миома тела матки, дисфункциональные маточные кровотечения в пременопаузе и менопаузе. Отмечены также признаки, препятствующие возникновению РТМ: систолическое артериальное давление ниже 129 мм рт. ст., отсутствие стрессовых ситуаций, смешанный способ контрацепции, уровень глюкозы ниже 5,5 ммоль/л.

С помощью метода дискриминантного анализа были определены коэффициенты стандартизированной функции и коэффициенты канонической функции классификации, позволяющие определить интегральные показатели, средние значения показателей в основной и в контрольной группах. Распределение показателей канонической дискриминантной функции в группе больных РТМ было следующим: от – 2,05 до 3,91, из них 94 % значений интегральных показателей находились в интервале от –1,06 до 2,92. Среднее значение составило 1,04, а среднее квадратичное отклонение – 1,09. Распределение показателей канонической дискриминантной функции в контрольной группе было следующим: от –3,55 до 0, из них 91 % в интервале от –3,55 до –1,06. Среднее значение составило –2,21, а среднее квадратичное отклонение – 0,76. Сопоставление интегральных показателей канонической дискриминантной функции в основной и контрольной группах определяет возможность относить конкретного человека к группе риска с возможным отсутствием или наличием РТМ (рис. 1).

Результаты проведенного дискриминантного анализа позволяют более точно оценить полученную методику и добиться правильного предсказания наличия или отсутствия у пациентки РТМ на основании экзогенных, эндогенных факторов и морфологических, биохимических показателей крови при чувствительности метода 90,9 %, специфичности – 94,9 %, диагностической точности – 92,2 %. На основании полученных результатов была разработана компьютерная программа для формирования групп повышенного риска РТМ, что послужит основой для проведения массовых профилактических осмотров (скрининга) с целью ранней диагностики данной опухоли. Это позволит ограничить группу лиц, подлежащих дальнейшему инструментальному обследованию и мониторингу.

Таким образом, многофакторный анализ связи экзогенных, эндогенных факторов и лабораторных показателей крови с раком тела матки и интегральная оценка их воздействия путем определения коэффициентов канонической функции дискриминации при формировании групп риска позволяют достигнуть чувствительности метода – 90,9 %, специфичности – 94,9 %, диагностической точности – 92,2 %. При формировании групп риска целесообразно учитывать значимые различия в частоте экзогенных и эндогенных факторов у больных раком тела матки и лиц, не страдающих злокачественными опухолями, обусловленные профессией, неблагополучием окружающей среды и вредными привычками, уровнем дохода, образом жизни, конституцией, перенесенными болезнями и злокачественными заболеваниями у родственников, функциональными и органическими нарушениями в репродуктивной системе и т.д. Для формирования группы риска при раке тела матки наибольшее значение имеют факторы, значимость которых установлена в результате корреляционного и дис- криминантного анализов: преимущественно животный характер питания, малоподвижный образ жизни, возраст при первом переезде 12–14 лет, маточные кровотечения в менопаузе, хронический эндометрит, миома тела матки, моноциты менее 3 %, глюкоза 5,6 ммоль/л и более. Разработанная нами компьютерная программа на основе интегральной оценки экзогенных, эндогенных факторов и показателей крови может служить основой для выявления контингента женского населения, имеющего повышенный риск заболевания раком тела матки, с последующим инструментальным обследованием и наблюдением.