Формирование и анализ бухгалтерского баланса организации

Автор: Балтаева В.А., Осадчий Э.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Современные технологии управления организацией

Статья в выпуске: 6-3 (25), 2016 года.

Бесплатный доступ

Развитие мирового экономического кризиса в настоящее время изменили условия функционирования предприятий. В данных условиях крайне значимо получение информации, которая позволяла бы анализировать финансовые показатели, на их основе объективно оценивать финансовое состояние предприятия и принимать всесторонне обоснованные и рациональные управленческие стратегические и текущие решения, снижать информационный риск при разработке стратегии развития, бизнес-планирования, а также выбирать надежных партнеров и предвидеть финансовые результаты своей деятельности. Одним из основных источников получения такого рода информации является форма №1 бухгалтерской финансовой отчетности - Бухгалтерский баланс.

Бухгалтерский баланс, бухгалтерская финансовая отчетность, анализ, показатели, ликвидность, платежеспособность

Короткий адрес: https://sciup.org/140120912

IDR: 140120912

Текст научной статьи Формирование и анализ бухгалтерского баланса организации

Бухгалтерский баланс представляет собой наиболее информативную форму бухгалтерской отчетности, которая отражает имущественное и финансовое положение предприятия на отчетную дату.

Бухгалтерский баланс дает возможность:

– получить значительный объем информации о предприятии;

– определить степень обеспеченности организации собственными оборотными средствами;

– определить ликвидность и платежеспособность предприятия;

– оценить общее финансовое состояние и т.д.

На основе данных бухгалтерского баланса производится оценка эффективности размещения капитала предприятия, его достаточности для текущей и предстоящей хозяйственной деятельности, размера и структуры заемных источников, а также эффективности их привлечения.

В России в настоящее время действует форма Бухгалтерского баланса, утвержденная Приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» [1].

Следует отметить, что утвержденная Минфином форма носит рекомендательный характер, и организация может добавлять строки со своими показателями, детализируя имеющиеся данные, или убирать строки, данных по которым у нее нет.

Изменение принятой формы и содержания бухгалтерского баланса допускается в исключительных случаях, например при изменении вида деятельности. Организацией должно быть обеспечено подтверждение обоснованности каждого такого изменения. Существенное изменение должно быть раскрыто в пояснениях к бухгалтерскому балансу с указанием причин, вызвавших это изменение.

Ведение бухгалтерского учета в организации осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами всех уровней российской системы нормативно-правового регулирования бухгалтерской финансовой отчетности. Нормативно-правовые акты законодательного (первого) уровня, регулирующие бухгалтерский учет организации: федеральные законы, основополагающим среди которых является Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О бухгалтерском учете», Гражданский, Налоговый, Трудовой кодексы, Кодекс об административных правонарушениях, указы Президента РФ и Постановления Правительства РФ. Документами нормативного (второго) уровня являются национальные стандарты и положения по бухгалтерскому учету (например, ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и пр.). К нормативным документам методического (третьего) уровня относятся приказы Минфина России, методические указания, рекомендации, инструкции (Приказ Минфина России от 02.07.2010 N66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (ред. от 06.04.2015), Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»), а также План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкциями по его применению, утвержденный Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N94н. Регулирующие документы организационного (четвертого) уровня – внутренние документы организации: учетная политика, Устав, рабочий план счетов и т.д.

Бухгалтерский баланс представляет собой способ экономической группировки имущества по его составу и размещению и источникам его формирования на первое число, месяца, квартала, года. Следовательно, в бухгалтерском балансе имущество предприятия рассматривается с двух позиций: по составу и размещению (актив баланса) и по источникам образования (пассив баланса).

У бухгалтерского баланса есть своя структура, которая представляет собой таблицу, состоящую из двух частей: актива и пассива. Активы – экономические ресурсы, которыми организация владеет и от которых ожидает получить выгоду в будущем, используя их в процессе осуществления своей деятельности. Если актив баланса показывает, каким имуществом владеет предприятие, то пассив раскрывает источники формирования этого имущества [2].

Стоит отметить, что основополагающим принципом формирования бухгалтерского баланса является равенство актива и пассива баланса, то есть итог актива баланса всегда должен быть равен итогу пассива баланса.

Итог актива и пассива баланса называется валютой баланса. В форме бухгалтерского баланса валюта баланса отражается по строке 1600 (баланс актива) и 1700 (баланс пассива), значения которых равны между собой.

Вообще, стоит заметить, что бухгалтерский баланс формируется на основе данных, отраженных в Главной книге или оборотной ведомости за последний месяц отчетного периода. Для формирования некоторых показателей используются данные аналитического учета (ведомости, журнaлы-ордера и другие регистры).

Основным элементом бухгалтерского баланса выступает балансовая статья (строка). Балансовая статья соответствует показателю (на начало или конец отчетного периода), характеризующему отдельные виды экономических ресурсов и источников их образования. Каждая строка баланса имеет свой порядковый номер (код), что облегчает ее нахождение и ссылки на отдельные статьи. Балансовые статьи объединяются в группы, а группы в разделы баланса.

Стоит отметить, что статьи актива включают дебетовые остатки активных счетов; статьи пассива - кредитовые остатки пассивных счетов.

Группировка балансовых статей актива бухгалтерского баланса в соответствии с формой, утвержденной Приказом Минфина РФ [1], позволяет выделить два раздела актива: «Внеоборотные активы», «Оборотные активы» и три раздела пассива: «Капитал и резервы», «Долгосрочные обязательства» и «Краткосрочные обязательства».

Раздел I «Внеоборотные активы» содержит десять строк и объединяет группы долгосрочных активов, которые используются более одного года: нематериальные активы, результаты исследований и разработок, нематериальные и материальные поисковые активы, основные средства, доходные вложения в материальные ценности, долгосрочные финансовые вложения, отложенные налоговые активы и прочие внеоборотные активы, а также итого по разделу I.

Раздел II «Оборотные активы» (те активы, которые используют менее 1 года) включает в себя семь строк: запасы, НДС по приобретенным ценностям, дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные средства и денежные эквиваленты, прочие оборотные активы, а также итого по разделу II.

Оборотные активы считаются более ликвидными, чем внеоборотные, так как могут быть быстрее обращены в деньги.

Правая сторона баланса – пассив – раскрывает содержание собственного капитала и обязательств как долгосрочного, так и краткосрочного характера. Собственный капитал отражен в третьем разделе пассива «Капитал и резервы». Заемный капитал, исходя из сроков заимствования организацией, содержится в четвертом разделе бухгалтерского баланса «Долгосрочные обязательства» и в пятом разделе «Краткосрочные обязательства».

Раздел III «Капитал и резервы» состоит из семи строк. В них, в частности, раскрывают стоимость уставного капитала организации, собственных акций, выкупленных у акционеров, переоценки внеоборотных активов, сумму добавочного и резервного капитала, размер нераспределенной прибыли или непокрытого убытка, а также итого по разделу III.

Раздел IV «Долгосрочные обязательства» состоит из пяти строк. В данном разделе показывается информация об обязательствах организации со сроком погашения свыше 12 месяцев после отчетной даты. По строкам раздела IV, в частности, показывается сумма заемных средств, привлеченных на длительный срок, размер отложенных налоговых и оценочных обязательств, сумма прочих долгосрочных обязательств, также итого по разделу IV.

Раздел V «Краткосрочные обязательства» состоит из 6 строк и отражает информацию об обязательствах организации со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты. По строкам раздела V, в частности, отражают сумму краткосрочных заемных средств, размер кредиторской задолженности, сумму доходов будущих периодов, размер оценочных обязательств и прочих краткосрочных обязательств, а также итого по разделу V.

Стоит отметить, что одним из важнейших критериев оценки финансового положения организации является анализ ликвидности и платежеспособности. При этом задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью давать оценку платежеспособности организации, т.е. ее способности своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам. Ликвидность — это способность предприятия оплатить свои краткосрочные обязательства, реализуя свои текущие активы. Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств организации ее активами, срок превращения которых в деньги соответствуют сроку погашения обязательств. Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу (сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности) с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков их погашения.

В зависимости от степени ликвидности, т.е. в зависимости от скорости продажи и трансформации в денежные средства, активы организации разделяются на следующие группы:

-

1) А1 – наиболее ликвидные активы (все статьи денежных средств и краткосрочные финансовые вложения и ценные бумаги) определяются по сумме строк 1250 и 1240 бухгалтерского баланса (Формы N1);

-

2) А2 – быстрореализуемые активы (дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, и вклады в банк) вычисляются по сумме строк 1230 и 1260;

-

3) А3 – медленно реализуемые активы (статьи раздела II «Оборотные

активы» актива баланса, включающие запасы, НДС, дебиторскую задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, прочие оборотные активы) рассчитываются по сумме строк 1210, 1220, 1770;

-

4) А4 – труднореализуемые активы (статьи раздела I «Внеоборотные активы» актива баланса) определяются по строке 1100 за минусом стр.1170.

Пассивы группируются по степени срочности их оплаты:

-

1) П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность, задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные обязательства и ссуды, не погашенные в срок) определяются по строке 1520 бухгалтерского баланса;

-

2) П2 – краткосрочные пассивы (краткосрочные заемные средства) рассчитываются по сумме строк 1510, 1540, 1550;

-

3) П3 – долгосрочные пассивы, т.е. долгосрочные кредиты и заемные средства раздела IV «Долгосрочные обязательства» (строка 1400);

-

4) П4 – постоянные пассивы или устойчивые (собственный капитал – статьи раздела III «Капитал и резервы» пассива баланса, доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов) определяются по сумме строк 1300 и 1530.

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги данных групп по активу и пассиву.

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие условия: А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.

Выполнение первых трех неравенств ведет к автоматическому выполнению и четвертого неравенства, поэтому существенным является сопоставление итогов первых трех групп по активу и пассиву. Четвертое неравенство носит «балансирующий» характер, и в то же время оно имеет глубокий экономический смысл: его выполнение свидетельствует о соблюдении минимального условия финансовой устойчивости – наличии у предприятия собственных оборотных средств.

Для более детального анализа рассчитываются следующие показатели ликвидности.

Общий коэффициент ликвидности (L1) – показатель, отражающий степень погашения активами предприятия всех своих обязательств и применяется для комплексной оценки баланса в целом или для выбора наиболее надежного партнера на основе финансовой отчетности.

Коэффициент абсолютной ликвидности (L2) равен отношению величины наиболее ликвидных активов предприятия к сумме наиболее срочных обязательств и краткосрочных пассивов. Этот коэффициент показывает, какую часть краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время за счет денежных средств и приравненных к ним финансовых вложений.

Коэффициент критической ликвидности (L3) или промежуточный коэффициент покрытия показывает, какая часть текущих активов за минусом запасов и дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, покрывается наиболее срочными обязательствами и краткосрочными пассивами.

Коэффициент текущей ликвидности (L4) или коэффициент покрытия показывает платежные возможности предприятия, оцениваемые при условии не только своевременных расчетов с дебиторами и благоприятной продажи готовой продукции, но и продажи при необходимости прочих элементов материальных оборотных средств.

Коэффициент маневренности функционирующего капитала (L5) показывает, какая часть функционирующего капитала обездвижена в производственных запасах и долгосрочной дебиторской задолженности.

Для определения доли оборотных средств в активах (L6) предприятия вычисляется отношение оборотных активов к валюте баланса организации.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (L7) характеризует наличие собственных оборотных средств предприятия, необходимых для финансовой устойчивости предприятия.

Также для оценки платежеспособности предприятия рассчитываются два абсолютных коэффициента: текущая и перспективная ликвидность.

Текущая ликвидность (Тл) - показатель, отражающий способность предприятия погашать свои обязательства в краткосрочном периоде.

Перспективная ликвидность (Пл) - показатель, отражающий способность предприятия погашать задолженность в будущем.

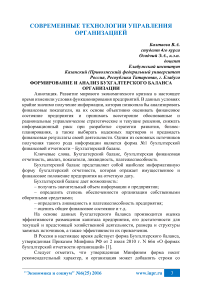

Все вышеперечисленные показатели платежеспособности и ликвидности, а также формулы для расчета и их нормативные значения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели платежеспособности для оценки ликвидности баланса организации с рекомендуемыми показателями

|

Показатели |

Формула для расчета |

Рекомендуем ые показатели |

|

1. Общий коэффициент ликвидности (L1) |

(А1+1/2*А2+1/3*А3)/(П1+1/2*А2+1/3* А3) |

>1 |

|

2. Коэффициент абсолютной ликвидности (L2) |

А1/(П1+П2) |

> 0,2 - 0,7 |

|

3. Коэффициент критической ликвидности (L3) |

(А1+А2)/(П1+П2) |

> 0,7 - 0,8 (=1) |

|

4. Коэффициент текущей ликвидности (L4) |

(А1+А2+А3)/(П1+П2) |

> 2,0 - 3,5 |

|

5. Коэффициент маневренности функционирующего капитала (L5) |

А3/((А1+А2+А3)-(П 1+П2)) |

Уменьшение L5 в динамике |

|

6. Доля оборотных средств в активах (L6) |

(А1+А2+А3)/Валюта баланса |

> 0,5 |

|

7. Коэффициент обеспеченности собственными |

(П4-А4)/(А1+А2+А3) |

> 0,1 |

|

средствами (L7) |

||

|

8. Текущая ликвидность (Тл) (тыс.руб.) |

(А1 +А2) – (П1 + П2) |

≥ 0 |

|

9. Перспективная ликвидность (Пл) (тыс.руб.) |

А3 – П3 |

≥ 0 |

Исходя из полученных в ходе расчетов значений представленных в таблице 1 показателей, можно сделать вывод о платежеспособности организации в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде, соответственно, можно будет определить, сможет ли организация погасить свои краткосрочные обязательства за счет своих активов (в зависимости от скорости обращения их в денежные средства) и в какие сроки.

Таким образом, бухгалтерский баланс – это важнейшая форма бухгалтерской отчетности, в основе которой лежит способ экономической группировки имущества организации по его составу, размещению и источникам его формирования, а также равенство актива и пассива баланса. На основе представленных в бухгалтерском балансе показателей можно судить о финансовом состоянии организации, о том, каким имуществом она обладает и сколько имеет долгов. Проанализировав динамику и структуру бухгалтерского баланса организации и осуществив необходимые расчеты для оценки ликвидности и платежеспособности предприятия, можно разработать рекомендации по оптимизации баланса и совершенствованию финансового состояния любой организации.

Список литературы Формирование и анализ бухгалтерского баланса организации

- Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 06.04.2015) «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103394/

- Осадчий Э.А. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук/Чувашский государственный институт им. И.Н. Ульянова. Казань, 2009.