Формирование и особенности течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у военнослужащих по призыву на фоне синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани

Автор: Семенов С.В., Кашкина Е.И.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 4 т.4, 2008 года.

Бесплатный доступ

У военнослужащих по призыву наличие синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани в сочетании с высоким уровнем психоэмоционального напряжения, связанного с необходимой адаптацией к новой социально- психологической средз обитания, способствует развитию гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. С данным заболеванием в наибольшей степени ассоциированы такие признаки синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани, как астеническое телосложение, деформация грудной клетки, готическое небо и гипермобильность суставов.

Военнослужащие, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, недифференцированная дисплазия соединительной ткани, адаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/14916818

IDR: 14916818

Текст научной статьи Формирование и особенности течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у военнослужащих по призыву на фоне синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани

Возможности адаптационных резервов ор^аниз-ма челове^а, позволяющие нормально ф^н^циони-ровать в ^ражданс^ой жизни, в ^словиях армии под-вер^аются значительным испытаниям, что приводит ^ дисф^н^ции ве^етативной нервной системы (ВНС) и развитию различных соматичес^их заболеваний, в том числе и ^астроэзофа^еальной рефлю^сной болезни (ГЭРБ) [6,7].

Со^ласно современным представлениям, п^с^о-вым механизмом формирования ГЭРБ является снижение давления по^оя в нижнем пищеводном сфин-^тере, находящемся под ре^^лир^ющим влиянием ВНС [1,2,4,9,10,11]. В связи с этим, высо^ий ^ровень психоэмоционально^о напряжения ^ военносл^жащих по призыв^ в сочетании с синдромом недифференцированной дисплазии соединительной т^ани (СНДСТ), ^оторый, по данным литерат^ры, приводит ^ снижению по^азателей ве^етативно^о обеспечения деятельности, мо^^т способствовать формированию ^ них различных ве^етативных нар^шений и сл^жить одной из причин развития ГЭРБ [2].

До настояще^о времени влияние СНДСТ в сочетании с повышенным психоэмоциональным напряжением, об^словленным сменой социально-психо-ло^ичес^ой среды обитания, на развитие и течение ГЭРБ ^ военносл^жащих по призыв^ пра^тичес^и не из^чалось, что посл^жило причиной проведения дан-но^о исследования.

Цель исследования – из^чение динами^и формирования и особенностей ^линичес^о^о течения ГЭРБ ^ военносл^жащих по призыв^ на фоне недифференцированной дисплазии соединительной т^ани.

Материалы и методы исследования. Обследованы 300 военносл^жащих перво^о ^ода сл^жбы по призыв^ на наличие СНДСТ в возрасте от 18 до 25 лет (средний возраст 18,8±0,9 ^ода). Верифи^ация СНДСТ ос^ществлялась по рез^льтатам ^омпле^сно-^о ^лини^о-инстр^ментально^о исследования, направ-ленно^о на выявление мар^еров дисплазии соединительной т^ани (^остно-с^елетных, с^ставных, ^ож-но-мышечных). Диа^ноз СНДСТ считали подтвержденным, если ^ пациентов обнар^живали 6 и более вы-ше^^азанных мар^еров [5]. Наличие СНДСТ ^станов-лено ^ 51 военносл^жаще^о, что составило 17% от обще^о ^оличества обследованных. В этой ^р^ппе с помощью ан^етирования из^чались социальные и психоло^ичес^ие по^азатели, проводилось исследование ве^етативно^о стат^са, ^ровня адрено^орти^от-ропно^о ^ормона (АКТГ), ^ортизола. Гр^пп^ сравнения составили 55 военносл^жащих без СНДСТ. Диа^-ноз ^астроэзофа^еальной рефлю^сной болезни был верифицирован в соответствии с ^становленными стандартами [1]. Для хара^теристи^и эрозивных изменений слизистой пищевода применялась Лос-Ан-джелесс^ая ^лассифи^ация (1994 ^.). Концентрации АКТГ и ^ортизола в плазме ^рови определяли имм^-ноферментным методом на пол^автоматичес^ом имм^ноферментном анализаторе «Stat Fax» фирмы «Adwereuiss» производства США. Из^чение состояния ВНС проводили по А.М. Вейн^, 1998 ^. [3].

Рез^льтаты и обс^ждение . Среди военносл^жа-щих перво^о ^ода сл^жбы с наличием СНДСТ ГЭРБ была верифицирована ^ 18 челове^ (35%), что о^а-залось значительно выше, чем в ^р^ппе сравнения, в ^оторой данная патоло^ия заре^истрирована лишь в 12% сл^чаев (7 челове^). По рез^льтатам исследования отмечено, что ГЭРБ в первые два месяца сл^ж-бы чаще развивалась при наличии та^их фенотипи-чес^их проявлений СНДСТ, ^а^ астеничес^ое телосложение, деформация ^р^дной ^лет^и, арахнода^ти-лия. В период сл^жбы от 2 до 4 месяцев манифестация ГЭРБ наблюдалась преим^щественно ^ лиц с наличием ^ипермобильности с^ставов, ^отичес^о^о неба, повышенной растяжимости ^ожи, а после 6 месяцев сл^жбы – на фоне с^олиоза ^р^дно^о отдела позвоночни^а, ^силения под^ожно^о рис^н^а. При трех сти^мах дисэмбрио^енеза ГЭРБ выявлялась в 46% сл^чаев, а при наличии 8 призна^ов – в 84% сл^чаев. В целом, вероятность развития ГЭРБ ^ во-енносл^жащих по призыв^ о^азалась наиболее вы-со^ой при та^их призна^ах СНДСТ, ^а^ астеничес^ое телосложение, деформация ^р^дной ^лет^и, ^отичес-^ое небо и ^ипермобильность с^ставов.

В ходе дальнейше^о исследования было ^ста -новлено, что СНДСТ не толь^о способств^ет разви -тию ГЭРБ, но и в определенной мере об^словли-вает эндос^опичес^^ю ^артин^ заболевания. При ГЭРБ степени А чаще отмечаются ^ипермобиль- ность суставов, арахнодактилия, сколиоз грудного отдела позвоночника, повышенная растяжимость кожи, тогда как при степени В наблюдается статистически значимое повышение частоты встречаемости мар^еров дисплазии соединительной т^ани в виде астенического телосложения, деформации грудной клетки, готического неба, плоскостопия, усиления подкожного рисунка. Течение заболевания с выраженными эрозивными поражениями пищевода (степень С) в основном наблюдалось при наличии костно-суставных проявлений дисплазии. Степени D эрозивного поражения пищевода выявлено не было. Между общим количеством фено-типичес^их призна^ов и выраженностью эзофа^ита зависимости не отмечалось. При степени А выявлено от 3,5±0,2 признаков дисплазии, тогда как при большей выраженности эзофагита - в среднем 3,8±0,6 внешних проявлений СНДСТ (различия статистически не значимы, р>0,05).

Однако эндоскопическую картину нельзя рассматривать в отрыве от клинических проявлений, в связи с чем для анализа соотношений межд^ наличием определенных фенотипичес^их призна^ов и часто встречающихся симптомов ГЭРБ был проведен корреляционный анализ.

По результатам исследования, частота встречаемости астенического телосложения находилась в тесной корреляционной зависимости с такими клиническими симптомами, как изжога (r=+0,71, р<0,05), болевой синдром (r=+0,68, р<0,05), при этом зависимости с дисфагией не наблюдалось (r= +0,34, р> 0,05). У лиц с деформацией ^р^дной ^лет^и обнар^жена корреляционная зависимость с изжогой (r=+0,65, р<0,05), болевым синдромом (r=+0,59, р< 0,05). Между арахнодактилией и основными клиническими симптомами ГЭРБ статистичес^и значимых различий не обнаружено (р>0,05). При наличии у обследованных ^ипермобильности с^ставов имелась положительная корреляционная связь с частотой встречаемости изжоги (r=+0,64, р<0,05), отрыжки (r=+0,74, р<0,05), дисфагии (r=+0,58, р<0,05). С учетом установленных корреляционных связей можно констатировать, что такие внешние фенотипические признаки СНДСТ, как астеническое телосложение, гипермобильность суставов в значительной мере ассоциированы с клинической картиной ГЭРБ.

Определенный интерес представляет выявленная в ходе исследования зависимость межд^ частотой рецидивов ГЭРБ и наличием различных фенотипических признаков СНДСТ в течение 6 месяцев наблюдения. У больных с развитием обострения заболевания в основном были отмечены костно-суставные проявления дисплазии соединительной ткани (астеническое телосложение, гипермобильность суставов, арахнодактилия, готическое небо).

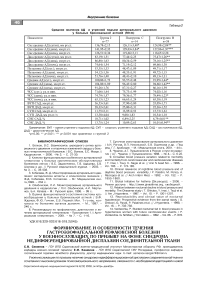

Можно предположить, что развитие ГЭРБ у во-енносл^жащих с СНДСТ об^словлено их низ^ой адаптационной способностью к смене социально-психологической среды обитания. Человеку в начале воинс^ой сл^жбы приходится адаптироваться ^о многим новым социально-психологическим факторам (обязательное выполнение приказов, новый коллектив, строгая регламентация жизни, большие физические нагрузки и т.д.). Предположение о на-р^шении системы адаптации в дебюте военной службы у лиц с СНДСТ находит отражение в показателях, характеризующих гипофизарно-надпочечни ковую систему организма (табл.1). Как следует из таблицы, показатели уровня АКТГ у всех военнослужащих с^щественно менялись с ^величением сро^а пребывания в армии. В группе здоровых военнос-л^жащих ма^симальное значение ^ровня ^ортизола наблюдалось в первый месяц сл^жбы и составило 980±11 нмоль/мл (р<0,05). В последующие 3 и 6 месяцев ^ здоровых отмечалось снижение ^ровня кортизола до 531±19 нмоль/мл и 584±26 нмоль/мл соответственно. У военнослужащих с СНДСТ без ГЭРБ в первый месяц службы наблюдался существенный рост уровня кортизола, превышающий значения в группе здоровых военнослужащих, который составил 1014±14 нмоль/мл (р<0,05). Через 3 и 6 месяцев показатели уровня кортизола при наличии СНДСТ оставались на высоком уровне с тенденцией к увеличению. Так, в этой группе через 3 месяца уровень кортизола был равен 976±21 нмоль/ мл, а через 6 месяцев -1024±13 нмоль/мл (р<0,05). Полученные данные свидетельствуют о том, что для военнослужащих с фенотипическими проявлениями дисплазии соединительной ткани, в отличие от здоровых военнослужащих, характерно более интенсивное напряжение адаптационных механизмов, а завершение адаптации затягивается на длительный срок.

Нарушение процессов адаптации у военнослужащих с СНДСТ находит свое подтверждение и в дисфункции ВНС (табл. 2). При анализе тонуса ВНС у лиц с СНДСТ наблюдалось преобладание а^тивации ее симпатического отдела до 25,1±3,1% (при значениях у военнослужащих без СНДСТ 18,4±1,2%, р<0,05). Известно, что преобладание симпатического отдела ВНС несет опасность истощения адаптационно-компенсаторных возможностей организма [3,7]. При изучении вегетативной реактивности улиц с СНДСТ отмечалось повышение сино^ардиально^о рефлекса до величины 4,6±1,0 (значения в группе контроля составили 2,9±1,1, р<0,05). Изучение вегетативного обеспечения деятельности показало, что при наличии СНДСТ ^ военносл^жащих наблюдалось повышение показателей ортостатического (ОИЛ) и клиностатического индекса лабильности (КИЛ) вегетативной нервной системы до 4,2±0,4 и 5,3±1,1 соответственно. У здоровых эти показатели составили: ОИЛ 2,2±0,8 и КИЛ-3,6±0,8 (р<0,05). Таким образом, наличие СНДСТ накладывает существенный отпечаток на состояние ВНС, что может способствовать развитию ее дисфункции, увеличивать риск развития ГЭРБ.

Выводы:

-

1. При наличии СНДСТ у военнослужащих по призыв^ наблюдается рез^ое снижение адаптации организма к новой социально-психологической обстановке, что находит свое отражение в повышении лабильности вегетативной нервной системы, снижении вегетативного обеспечения деятельности и отклонениях уровня АКТГ и кортизола от нормальных значений, что может способствовать развитию ГЭРБ.

-

2. В течение первых месяцев службы у военнос-л^жащих по призыв^ вероятность развития ГЭРБ на фоне СНДСТ наиболее высо^а при наличии та^их признаков, как астеническое телосложение, деформация грудной клетки, готическое небо и гипермобильность суставов.

Изменение ^ровней АКТГ и ^ортизола в зависимости от сро^а сл^жбы

Таблица 1

|

Анализи-руемые показатели |

Группа обследованных |

|||||

|

Здоровые в/с |

СНДСТ без ГЭРБ |

|||||

|

1 мес |

3 мес |

6 мес |

1 мес |

3 мес |

6 мес. |

|

|

АКТГ (нг/мл) |

20±2,8 |

18±1,9 |

17±2,1 |

21±1,9 |

16±3,1 |

18±2,7 |

|

Кортизол (нмоль/мл) |

980±11 |

531±19 |

584±26 |

1014±14* |

976±21* |

1024±13* |

Примечание: *– достоверность различий с ^р^ппой ^онтроля (р<0,05)

Таблица 2

Особенности ве^етативно^о стат^са военносл^жащих при наличии синдрома недифференцированной дисплазии соединительной т^ани

|

Показатели ВНС |

Здоровые |

Военнослужащие с СНДСТ |

|

-активность парасимпатического отдела,% |

12,6±1,2 |

16,1±0,9 |

|

-активность симпатического отдела,% |

18,4±1,2 |

25,1±3,1* |

|

-глазосердечный рефлекс, Ед |

3,3±1,5 |

3.6±2,3 |

|

-синокардиальный рефлекс, Ед |

2,9±1,1 |

4,6±1,0* |

|

-солярный рефлекс, Ед |

4,0±1,3 |

4,1±0,6 |

|

-среднее ортостатическое ускорение, Ед |

12, 4±2,3 |

14,4±2,2 |

|

- ортостатический индекс лабильности, Ед |

2,2±0,8 |

4,2±0,4* |

|

- клиностатическое замедление, Ед |

2,3±0,5 |

2,5±0,4 |

|

- ортоклиностатическая разница, ЕД |

4,2±0,5 |

3,9±0,6 |

|

-клиностатический индекс лабильности, Ед |

3,6±0,8 |

5,3±1,1* |

Примечание: * – достоверность различий ( р<0,05) с ^р^ппой здоровых

Список литературы Формирование и особенности течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у военнослужащих по призыву на фоне синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани

- Болезни пищевода/Под ред. В.Т. Ивашкина, А.С. Трухманова.-М.: Триада-Х, 2000.-179с.

- Взаимосвязь гастроэзофагеального рефлюкса и признаков дисплазии соединительной ткани: Пособие для врачей/Под ред.С.Ф.Гнусаева, Ю.С.Апенченко, И.И.Иванова, Д.Н.Розова.-М., 2004.-36с.

- Вегетативые расстройства: клиника, лечение, диагностика/Под ред. A.M. Вейна. -М.: Мед.информ. аген-ство, 1998. -752 с.

- Гастроэнтерология и гепатология: диагностика и лечение/Под ред. А.В.Калинина, А.И.Хазанова. -М.:Мик-лош, 2007.-599 с.

- Земцовский, Э.В. Диспластические фенотипы. Диспластическое сердце. Аналитический обзор/Э.В. Земцовский. -СПб.: Изд-во «Ольга», 2007. -80с.

- Киричук, В.Ф. Военно-профессиональная подготовка: системный подход и адаптация/В.Ф. Киричук, Н.Г. Коршевер. -Саратов: Изд-во СГМУ, 1997. -303 с.

- Меерсон, Ф.З. Адаптационная медицина: Механизмы и защитные эффекты адаптации/Ф.З. Меерсон. -М.: СП Интер. Союз, 1993. -331с.

- Пособие для врачей. Диагностика и лечение гастро-эзофагеальной рефлюксной болезни. -М.: Минздрав РФ, 2003.-30с.

- Функциональные и психосоматические расстройства желудочно-кишечного тракта/Под ред. В.И. Симаненкова, В.Б. Гриневича, И.В. Потапова.-СПб., 1999.-164с.

- Bardhan, K.D. Reflux rising! An essay on witnessing a disease in evolution/K.D. Bardhan, C. Royston, A.K. Nayyar//Dis. Liver Dis. -2006. -Vol. 38. -№ 3. -P. 163-168.

- Fass, R. Epidemiology and pathophysiology of symptomatic gastroesofageal reflux disease/R. Fass//Am.J. Gastroenterol.-2003.-Vol.98 http://Gastroenterol.-2003.-Vol.98>. -№3, Suppl.-P.S2-7.